Казалось бы, об эмигрантах первой волны известно всё. Однако большинство известных нам текстов написано самими эмигрантами. Их мечта сбылась — письменное наследие вернулось на родину! А вот красные оппоненты, наоборот, забываются. Например, Илья Эренбург — автор сегодняшнего рассказа, личность легендарная и весомая для советской литературы. Кто-то может спросить: «А разве Эренбург, этот автор лозунга времён Великой Отечественной „Убей немца!“ — эмигрант?» И я отвечу: «Конечно, да!»

Образцовый богемный «либеральный» радикал после окончательной победы Октябрьской революции в России, Илья Григорьевич Эренбург, и так уже проведший значительную часть 1910‑х годов в Париже, возвращается в проклятую капиталистическую Европу: сначала в Берлин, а затем в Париж, покинуть который его заставят только немецкие войска в 1940 году… Тогда у СССР с Рейхом был свой медовый месяц, и Эренбург спокойно уехал на поезде через территорию Германии в Москву. Вот с тех пор Илья Григорьевич действительно перестал быть эмигрантом, однако к народу ближе не стал.

Слева направо: художники Диего Ривера и Модильяни, молодой эмигрантский журналист Илья Эренбург на квартире у Ривьеры

Ну а какой близости к народу можно было от него требовать? Он был эталонным салонным большевиком-попутчиком. Из богатой семьи, не титульной нации, получивший отличное образование, журналист, приверженец модных радикальных политических движений, в друзьях с богемой… Он сам — богема! Но отсутствие связи с народом отнюдь не помешало Эренбургу стать известным писателем в стране рабочих и крестьян.

В отличие от многих звёзд советского периода, особенно 1920‑х годов, Илья Эренбург — по-настоящему талантливый писатель, чьи книги однозначно заслуживают место на вашей книжной полке.

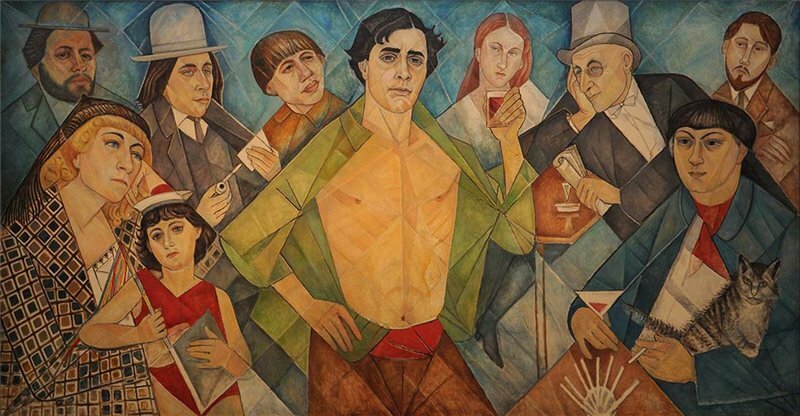

Слева направо: Ривера, Маревна с дочерью Марикой, Эренбург, Сутин, Модильяни, Жанна Эбютерн, Макс Жакоб, Моиc Кислинг, Леопольд Зборовский

Я думаю, Эренбурга вполне можно назвать одним из самых осведомлённых мировых писателей первой половины XX века. Близкий друг Бухарина, который напишет предисловие к дебютному роману Эренбурга «Приключения Хулио Хуренито», на короткой ноге с Лениным — тот похвалит описание 1917 года в романе, ветеран Испанской гражданской войны, чьей роли в которой ужаснётся сам Джордж Оруэлл, многократный лауреат Сталинских премий 1940‑х годов…

Советские интеллигенты не любили Эренбурга из-за его близости к «императору». У Ильи Григорьевича вправду были одни из самых близких отношений с Иосифом Виссарионовичем из числа писателей. Но в отличие от многих его советских коллег, Эренбург себя ощущал свободным человеком.

Сегодняшний рассказ возвращает нас на столетие назад, в самое начало литературной деятельности Эренбурга, когда он вместе с дебютным «Приключениям Хулио Хуренито» пишет сборник рассказов «Неправдоподобные истории». Туда войдёт рассказ «Бегун». В нём Эренбург издевается над тем, кто заслуживает издёвки, — прекраснодушным русским интеллигентом, который из своей уютной буржуазной миддл-класс норы мечтает о революции, а как только она его кусает за зад — проклинает её и бежит куда глаза глядят. Сюжет вечный.

«Бегун»

Илья Эренбург

Берлин, 1921 год

«Кобленц» — говорят, а что такое Кобленц этот прославленный? Городишко скверный, не лучше нашего губернского, улички кривые, старая церковь, фонтан — тоже достопримечательность! Где здесь разойтись было маркизам де Виль-Нэф, виконтам де Бурьи, версальским шаркунам, мадригалыцикам, средь озорства клубного, санкюлотства неслыханного (то есть если прямо по-русски выразиться — беспорточничества), сохранившим парчовые жилеты в лилиях, с единорогами, о шестнадцати пуговиц, косицы непримиримые, гордость свою, краешком камзолов не коснувшимся маркитантки Марианны, с ассигнациями сальными вместо экю «милостью Божией Людовика», с носом единственным, багрянородным носом. Дыра — Кобленц, мелочь на карте, внимания не стоит!..

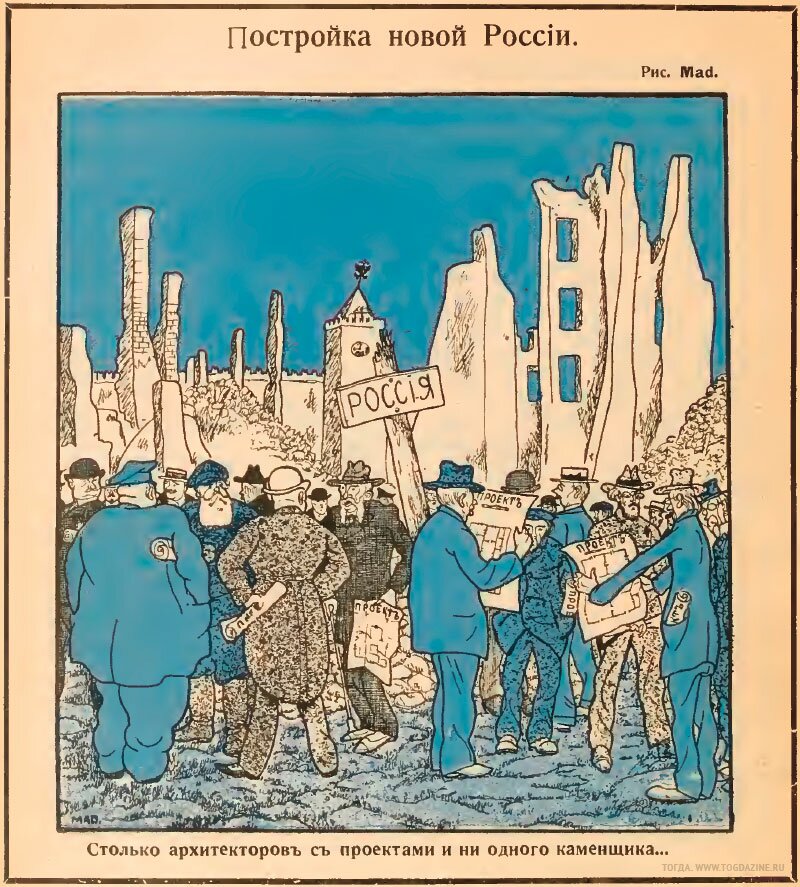

То ли дело Россия! Как началась буря, полетели не сотни, сотни сотен многие, тысяч сотни, не городишко обжили, запрудили пять частей света. Что же, большому кораблю и плавание большое! Ведь не маркизы одни, то есть действительные, тайные, нет таборы разноязычные, вовсе уж меж собой не схожие, двинулись Бог весть куда — в Париж ли кутнуть на поминках, в Турцию ли с горя на минареты поглядывать, в Аргентину ли, свиней в Аргентине разводить можно, кто знает? Всё равно, от своих подальше! Как понеслись с гнёзд вспугнутые, так и не могут остановиться — из Питера в Москву, из Москвы в Киев, дальше в Одессу, на Кубань, в Крым и уж вплавь, через все моря. Даже позабыли люди, что можно у себя в столовой на дедовском кресле вечером сидеть и, вынув газету из висячей папки бархатной, на коей дочь к ангелу вышила бисером: «да скроется тьма», читать супруге сонной, тёплой о том, как зачем-то сумасшедшие люди лазят на полюс или канал панамский роют.

Кто только ни убежал — и сановные, маститые — Станиславы, Анны на шеях, — и мелюзга, пискари в море буйном: фельдшера от мобилизаций, стряпчие от реквизиций, дьячки, чтоб в соблазн не впасть, просто людишки безобидные от нечеловеческого страха, сахарозаводчики, тузы махровые, для коих в Парижах и кулебяки, и икорка, и прохладительные готовятся, и голодранцы, голотяпы, грузы грузят, на голове ходят, тараканьи бега с тотализатором надумали — прямо санкюлоты, так что взглянешь на них — спутать легко, где-то она самая революция; политики, идейные всякие, с программами, хорошие люди — столько честности, руку пожмёт такой, и то возгордишься, ну и построчники за ними, коты газетные, хапуны щекотливые, всякие; а больше всего просто человеки: был дом, профессия, ботики с буквами, а подошло грозное, и ничего в помине, не эмигрантами стали, не беженцами, а бегунами. Послушаешь такого, ну что он спасал? — ни сейфа нет, ни титула, ни идеи завалящейся — не поймёшь, только во всех глагольствованиях никчёмных столько горя, да не выдуманного, а подлинного — не поймёшь, только отвернёшься: ни начать же реветь где-нибудь на Бульвар де Капюсин, публику чистую, не московитов в бегах, а парижан честных пугая!

Вот таким бегуном был и Григорий Васильевич Скворцов, родом из Пензы, холостой, слава Богу (не детишек же с собой по миру таскать). В невозвратное время, когда в бегах состояли только немногие, по вкусу, или честные чересчур, или уже вовсе без чести, сидел себе Скворцов скромно в Москве на Плющихе и ни о каких заграницах не помышлял, даже, узнав как-то, что его товарищ Бухин по удешевлённому в Берлин с экскурсией проехал, сердито откашлялся: «Обо всём этом у Водовозова прочесть можно, а вот без фундамента соответствующего от разных пейзажей и пропасть немудрено». Должность занимал он невысокую, но почтённую, уважения всяческого достойную, а именно, с 96-го, то есть 21 год подряд, состоял надзирателем в первой гимназии, сначала именуясь «педелем», а потом в свете преобразующем реформ, «помощником классного наставника». Ведал Григорий Васильевич нижним коридором, пятиклассников не касаясь, следил, чтоб «кое-где» не курили и зря во время уроков латыни не засиживались, будто холерой заболев, чтоб на переменках не дрались пряжками, не жрали масло, с ранцами ходили, а не по моде фатовской тетрадку за пазухой, гербов не выламывали, след заметая, чтобы средств для рощения усов второгодники-камчадалы преждевременно не покупали тихонько, словом, чтобы был порядок, достойный гимназии классической, первой, в чьих стенах столетних не кто-нибудь, а министр покойный Боголепов воспитывался и на золотую доску занесён.

Был Скворцов человеком мягким, душевным, от слежки не огрубевшим, и хоть в беседы какие-либо, кроме распеканий, с детьми не вступал, но и не придирался, оставив на два часа, сожалел, а уничтожению карцера, даже коллег удивив, порадовался. Объясняется всё это тем, что тайно (ну да теперь и раскрыть можно) был Скворцов ужасным либералом, а министра Боголепова, столь перед учениками прославляемого, в душе не одобрял, предпочитая кротость и прогресс, вот как у Водовозова в Англии. Не педель, право, а гуманист истинный: «Русские ведомости», в библиотеку записан, книжки, мечты. И над всем, после ужина — самоварчик чуть мурлычет, кот Барс поддакивает, уют, мир — всё же скорбь за страну, где-то вне лежащую, возле Пензы что ли? — за нищую страну, неприветную, скорбь и даже возглас шепотливый «увижу ль я народ освобождённый?»

Хорошо жилось человеку: комната с печью широкой белёная, хозяйка квартирная души не чаяла, пестовала, прямо как с дитятей нянчилась — и плюшки изюмчатые к чаю, и новая картинка Шишкина академика (лес, снег, медвежата, бодрость какая!), и набрюшник вязаный, чтоб не простудился Григорий Васильевич за ребятами в переменку во двор выбегая. Но не отступился Скворцов от традиций святых, от грёзы интеллигентской, доморощенной (уж её ни в каком Париже не выищешь), преобразований хотел, а иногда, когда запрещали «Русским ведомостям» розничную (и рад был бы подписаться, да доноса боялся, покупала же номерок хозяйка в секрете), даже до революции доходил, так в уме Мирабо и бегали, самому боязно становилось.

Вот и в пятом году чуть-чуть не свихнулся человек, кажется, если б вовремя не прикатили из Питера семёновцы с пулемётами, до республики бы докатился — на митинги в университет, переодевшись, бегал, жертвовал курсистке подозрительной (для успокоения, на что не допытываясь), словом, колебался в самых основах. Устоял всё же, опять к преобразованиям склонился, в учительской за правый список высказавшись, тихонько всунул в урну честный кадетский, и пошло всё по-хорошему, как у всех людей, так что до большевиков и упомянуть не о чем!

Когда все немцев ругали, и он ругал, даже за неуспехи по-немецкому учеников похвалить хотел, но не зная, в согласии ли чувствует с округом, не решился. Когда в марте пели и плакали, не тише других на Плющихе подпевал и хозяйку христосованием идейным умучил. Дал влево сильный крен, уж очень понравились ему слова «земля и воля», хоть земли не представлял себе иной, кроме Воробьёвых гор, а волю поминал, лишь когда Шибанов Иван из третьего параллельного курил без стеснения в уборной — «дашь волю, на голову сядут!»…

Но любит русский человек дальнее, чего пальцем не зацепишь, и полюбил Григорий Васильевич больше самовара, больше книжек Водовозова, больше всего на свете — «Землю и волю».

Всё это оказалось, впрочем, милой присказкой, а когда дело дошло до сказки, то вмиг разлюбил Скворцов всякие возгласы, никаких слов не произносил, и с хозяйкой вкупе, на сундучке в коридоре, плакал до полного удовлетворения.

Существовала ли гимназия, нет ли, никто на этот вопрос ответить не мог. Стоял, разумеется, супротив храма Христа Спасителя дом почтенный с колонками, и приходили туда люди, то есть учителя удручённые, не ступая по коридорам важно с журналами, но будто телега на трёх колесах подпрыгивая, останавливаясь, всяческих пакостей ожидая, и обормоты возымевшие, банды без гербов, с советами, обезьянства ради. Ну, встретятся, покричат и одно от этого душевное недоразумение!..

Не выдержал к лету Скворцов: голод взял, не то что плюшки, ржаного не сыпешь, пуще голода неопределённость безмерная. Даже «Русские ведомости» провалились! Жить зачем? Неприютно, скверно жить стало! «Вот и народ освобождённый! — думал он, — Тунеядцы! Живодёры! Хамьё! Мало их били, и каким же дураком был я!.. Тоже! Свобода!» Думал, словом, как многие, не только надзиратели классные, но и профессора маститые, прежде даже слов этих бранных не знавшие. Разъярясь, хозяйке на растопку пачку брошюр выдал, но от этого легче не сделалось. Стал глядеть, как всегда, что другие подумают, а другие придумали бежать, и за ними, не колеблясь, рысью сорвался Скворцов Григорий Васильевич, уж не надзирателем стал, бегуном.

Трудное это ремесло, кто сам не испытал, не поймёт! Для почина ждал Скворцова на границе немецкой, что проходила, впрочем, как раз по середине России, в местечке Михайловском, где никому прежде и во сне граница не мерещилась, подзатыльник фельдфебеля германского, хороший подзатыльник, увесистый, чтобы не вылезал он из череда. Больно было, но как не согласиться, ведь от беспорядка убёг, надо учителям, педелям чужеязычным поклониться низко, затылок по-русски рукой привычной почёсывая. Недолго спасался Скворцов в Киеве, подступили «живодёры», кинулся в Одессу, там через Днестр на лодочке в Бессарабию, и пошло круговращенье, не жизнь, но одно сплошное «Вокруг света».

На что румыны не серьёзный народ, гитаристый, и те презирали, по участкам гоняли, мыли, дезинфекцию устраивали, а уж когда все процедуры закончили, выставили без церемоний.

Год целый блуждал по Европе Скворцов, из комитета в комитет, гроши выклянчивая, так и шарили по душе всякие допросчики, благодетели осторожные, ничего своего внутри не осталось, всё давно выложил. Ещё промышлял, чем мог: в Кишенёве о переправе ужасной через реку с тремя потоплениями за порцию телятины рассказал журналисту бойкому, в Данциге набивал папиросы на русский вкус, в Берлине в кинематографе для специальной фильмы комиссара-зверя изображал и должен был для сего строить изуверские рожи. Приходилось средь всего и окурочки на мостовой подбирать, и в поле проходя (познал он землю наконец!) морквой сырой не брезгать. Тихим был он учеником, все пинки принимал смиренно. «Варвары, трусы, азиаты, разбойники, предатели!» — покрикивали европейцы чистенькие, со сладострастьем перед носом его вертя жирным бифштексом и от великого человеколюбия кидая ему напоследок корку, которой ни одна собака цивилизованная есть не станет. «Что же, их земля, порядок соблюли, могут над нами, шаромыжниками, измываться. Слова не скажешь в ответ».

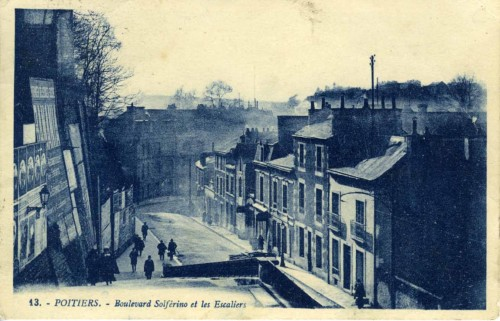

Попал наконец судьбами неисповедимыми Скворцов во Францию, и не в Париж прекрасный, а в маленький город Пуатье. Подумав, и дивиться нечему, где же теперь не сидит хоть какой-нибудь злосчастный бегун. Чует сердце, и в Полинезии эмигрантский комитет существует. В Пуатье повезло Григорию Васильевичу, нанял его мосье Лор в кафе своё «Рэжанс» гарсоном, но поставил условием, чтобы сбрил он свою дикарскую бороду.

Последний позор пережил Скворцов — с бородой расстаться, на положение бритого шелопая, безбородого мальчишки перейти. Была для него бородка неким скипетром, гербом достоинства, родственной формой далёких, по свету рассеянных читателей «Русских ведомостей», и когда полетели под ножницами парикмахера Жюля жидкие седенькие клочья, понял он, что падает это русская земля, не та, что с «Волей», но настоящая, на которой стоял домик Плющихский, понял и под смешки Жюля горько расплакался.

Пуатье — город тихий, чинный, и зря, без толку, в кафе никто не ходит. Только к пяти часам приходили в «Рэжанс» завсегдатаи: владелец молочной, бухгалтер «Учётного банка», отставной полковник из колониальных, рентьеров пяток. Пили аперитивы, т. е. настойки хинные для пищеварения улучшенного, толковали о дочери Жюля-парикмахера, убежавшей с американским солдатом, о краже в поезде — (всё Россия виновата, разбойников питомник!), — о политике: какая Англия хитрая, Германия злая, Россия непослушливая и всё отчего-то французов, даже пуативинцов, даже вот его, владельца молочной мосье Лево, обидеть норовят. Но, пожаловавшись, и то не всерьёз, скорей для размягчения некоторого, наслаждались вдоволь, ибо был горек и золот вермут, сине-холеное небо, тиха и прекрасна жизнь в милом Пуатье. Порой играли в трик-трак, и побеждённый раскошеливался на второй ряд стаканов. А к вечеру снова «Рэжанс» пустело — забредёт разве приезжий коммивояжер, и наспех, просматривая указатель адресный, проглотит кружку пива.

Зато в воскресенье оживало кафе, приводили завсегдатаи свои семьи, жён напудренных, не хуже парижского, так что Скворцову бедному они даже не женами казались, ребят гуртом, и малый какой-нибудь всю торжественность совершающегося понимая, в предчувствии времени, когда и он будет каждый день здесь за аперитивом взвешивать судьбы мировые, медленно, сквозь соломинку, тянул красный сироп.

Мосье Лор завсегдатаям на нового гарсона указал — достопримечательность, раритет! И те с любопытством мирного дяди, рассматривающего бомбу, несколько дней подряд изучали Григория Васильевича. Потом высказались, мосье Лево осудил — хоть этот с виду ничего, но вообще азиаты, татары почти, и хорошо бы хозяину за кассой в оба смотреть. Бухгалтер в небеса залез: «Мистики они — вот посмотрите, как этот гарсон на потолок смотрит, совсем Толстой, только всё же напрасно их к нам пускают». Полковник, разумеется, о предательстве вспомнил и Скворцова, несмотря на возраст преклонный, спросил: дрался ли он с бошами или немецкие сребреники считал? Но Григорий Васильевич, привыкший за время странствий ко всяким укорам, совсем не обижался, в ответ он лишь виновато и жалостливо улыбался. Как-то ещё зашёл в кафе гражданин Потра, коммунист местный, и обругал Скворцова лакеем царским, заговорщиком, банкиром пузатым (хоть был он худ до безобразия) и другими несуразностями, но и ему, смахнув со стола гроши чаевые, также тихо улыбнулся лакей, не царский, конечно, а только «Рэжансовский».

Не от этих насмешек невинных пошло несчастие Григория Васильевича, а от долгих досугов. Пока разносил он на подносе стопочки, рюмочки, кружки или старался, шестью своими десятками пренебрегая, карьером промчаться на веранду, на ходу из кофейника выплескивая в воскресные семейные чашки кофе, — всё шло хорошо. Но в свободные часы, а немало их было с восьми утра до полночи, начал Скворцов, себе и людям на горе, думать, тщился объять происшедшее, прикладывал ум, но ничего не получалось, или, вернее, получалось несообразное, глупое до анекдота. Пока шлялся он по всяким странам, не до выяснения первопричин было, а вот здесь, сидя в уголке с тряпкой, посетителей поджидая, дошёл до корней самых.

Получалось, что все виноваты, никто не виноват, а главное, был домик на Плющихе, и нет его, была у него страна — бегуном остался. Дойдя до этого, Скворцов точки не поставил, не замолк, не стал каяться или плакаться, но почуял ненависть неодолимую, вот к этим мирным, хорошим, покойным людям, которым не нужно ни до чего докапываться, сидят себе и пьют для аппетита. «Для аппетита» — и вспоминались города голодные, ребята, вымаливающие корочку какую-нибудь, кожуру колбасную, хвост селёдочный. А вот этим хоть что, сидят и кости кидают, радуются… Разве жир прошибёшь словом? Резать надо, вот что!..

Так случилось невероятное: добродушный, трусливый старичок, помощник классного наставника Григорий Васильевич Скворцов на 61‑м году дошёл до помыслов страшных, прямо уголовных. Не мог он вынести в муке своей чужой радости. Если б ещё эти французы хоть по-нашему разгульно пили, били бы стаканы, пели, грозились ножами, целовались, каялись, мог бы понять это Скворцов, самому хотелось порой залпом из горлышка выхлестать бутылку, чтобы очуметь, заплясать и прикончиться. Но не то происходило — радовались люди, тихо, ясно, жаром не убивая, за тучи не прячась, как лёгкое светило, что плывёт тысячи лет над этой блаженной, бесслезной землёй, не раскатисто смеялись, но улыбались лишь, и не мог вынести Григорий Васильевич вечного, нестыдящегося, избыточного счастья. Мало-помалу покорила его новая нелепая мысль: всему виной довольство красношеих, почтенных гостей, а особливо мосье Лево.

Были ведь и у него когда-то комнатка белёная, самовар, «Баро-мурлыка», чай попивая, и он не о многом думал, если прогресс призывал, то, скорее всего, тоже для пищеварения, но об этом не вспоминал одержимый безумием Скворцов. От ненависти перешёл он к подвигу — сразив Лево толстенького, мир очистит, родину воскресит, вернутся бегуны на тихие Плющихи, гибелью молочника да его, Скворцова, тысячи тысяч спасутся.

Если б узнал мосье Лево об этих мыслях тайных, безусловно, рассмеялся бы — ну разве не азиаты? Не татары полоумные? И вправду, глупостей много повсюду думают, но нигде они до такой махровой святости не доходят; и убивать убивают, но просто из ревности, что ли, или кошельком поживиться, а у нас не иначе, как мир спасая, не нож в живот, а крест подвижнический. Подозрительная страна — даже не страна, а сплошная палата, сторожа и те заплясали почище больных. Если завтра земля сдвинется, вместо хлеба всколосится щетиной ёжьей или перьями петушьими, — (ведь не простая она — откровений край, не по шоссе европейским, а по её бездорожьям Царь Небесный шагал) — никто, кажется, не удивится, мосье Лево прочтет, улыбнется — в Татарии выдумали щетину сеять! Мистики!

Впрочем, мосье Лево о всех замыслах Скворцова ничего не ведал и 24 мая пришёл, как обычно, часам к пяти в «Рэжанс», дружески кинув Григорию Васильевичу:

«Ну, старина, как дела? „Пикон“ с лимоном». И в ожидании друзей, а также приятного ледяного питья стал гладить слегка свои кругленькие коленки. Тогда, увидав этот жест довольства предельного, блаженный, неизъяснимый жест, понял Григорий Васильевич, что час настал, вместо бутылки схватил со стойки вилку десертную, подскочил к Лево и, старческие силы напрягая, воткнул её в мягкую, расползающуюся спину.

Завизжав ужасно, метнулся мосье Лево, подскочил, повалил на пол Скворцова. («Вяжите убийцу!») Прибежали полицейские, поволокли преступника на допрос.

Чего только не развели на следующий день все 900 французских газет — стал Скворцов большевиком знаменитым, германским наёмником. Требовали, чтоб русских всех строго-настрого проверили, прощупали, перетряхнули — нет ли среди них ещё коммунистов Скворцовского толка. Уверяли, что по глупости принял бандит мосье Лево за некоего министра. Словом, нагоняли строки. А в том же «Рэжансе» и в тысячах других кафе в час аперитива гам стоял, оживление необычайное, — всех ограбленных поездов интересней, жутко — уж не крадётся ли за стойкой сообщник Скворцова, — жутко и весело.

Оправился мосье Лево, гордо пришёл в «Рэжанс», как король, вновь сел на возвращённый престол и у нового гарсона спросил невыпитый в памятный день «Пикон», улыбаясь жизни сохранённой, погоде хорошей, всем и всему.

Скворцова допрашивали, но мычал он невнятное. Решили — сумасшедшим прикидывается.

«Вы большевик?» — спросил его председатель суда.

«Избави Бог!»

«Хотели ограбить?»

«Что вы такое говорите, честный я человек».

«Так почему же вы хотели убить мосье Лево?»

Но на этот главный, простой и страшный вопрос ничего не мог Скворцов ответить.

Он умел читать детям нотации, покупать папиросы, отвечать — «имя, фамилия, звание, местожительство», — но говорить, так чтоб душу выложить, он не знал, как это делается: не было у него в жизни ни женщины любимой, ни друзей закадычных, никого, один пробрел от приютских стен вот до этой скамьи подсудимых. А хотелось бы сказать много: что не большевик он вовсе, сам большевиков пуще огня боится, от них убёг, бросил всё, бороду сбрил, что очень любит он французов, даже в Москве читал Марго учебник и умилялся — какой язык, не язык, а поэзия чистая — всех вообще любит, и мосье Лево тоже, но только должен он его убить, ибо мука в нём, томление, снялся он с места, понесло, сил нет удержаться. Хотелось сказать ещё, что не стерпит мир довольства апперитивочного, радости коленки потирающих, что вот он надзиратель, педель, и то бывший, бегун без отечества, сразит, любя, улыбающуюся голову в котелке.

Хотелось, да не было сил, и три раза крикнув «бегун я!», упал Скворцов на скамью.

Когда же председатель прочел приговор — каторжные работы, и ещё что-то, долго читал, сложно, мало что понял Скворцов — он быстро вскочил, и одному котелку, тоже улыбкой ужасной просветлённому, показал свой старческий, дряблый, трясучий кулачок. Его быстро вывели.

А на завтра, прочитав о том, что кровожадный злодей не только не раскаялся, но ещё в помыслах низких упорствовал, мосье Лево сказал полковнику:

«Разве я не был прав? Азиаты! Хорошо, что мы с вами родились во Франции! Сегодня прекрасный вечер, хотите, партию трик-трака?»

Да азиаты, опасные азиаты!

Публикация подготовлена автором телеграм-канала CHUZHBINA.

О жизни русских эмигрантов во Франции написано много рассказов, которые регулярно публикуются в нашей рубрике «На чужбине» — например, «Панихида» Гайто Газданова.