Литература о странствии — вот конёк Петра Вайля. Выпустившись из СССР, он желал узнать этот мир, понять, как его любимые авторы жили, творили, как к ним приходили откровения как плод творческих мук. Его охота к перемене мест родила богатейший цикл рассказов о великих людях в привязке к месту творчества. Вот здесь жил Ярослав Гашек, ел эти трдельники, пил пиво в этой харчевне, а Стефан Цвейг предпочитал этот штрудель в Зальцбурге.

Гений места о Кармен и Мериме:

Пётр Львович, мой земляк, родился в Риге в 1949 году, там и закончил 22-ую школу. Во дворе подружился он с мальчиком из хорошей семьи — Сашей Генисом, в котором нашёл лучшего единомышленника. Оба были на одной волне: обожали книги, часами ходили по старому готическому городу и обсуждали самиздат за чашкой кофе или рижского бальзама на кухне.

Александр Генис о лучшем друге и соавторе книг:

В 1964 году он поступил на судостроительный факультет Рижского Технического. Через три года его выгнали. Потом на два года он отправился в армию, где тянул лямку как положено. После возвращения долга родине работал грузчиком, пожарным, кладбищенским рабочим. Как многие интеллигенты, он брал работу, не требующую больших усилий, ответственности и вступления в КПСС, чтобы в свободное время писать и читать, обсуждать и рефлексировать. Свобода была дороже карьеры, стремится к которой считалось пошло. Как пел БГ — «поколение дворников и сторожей»:

Вайль мечтал быть редактором и окончил редакторский факультет Московского полиграфического института. После второго высшего его направили ответственным секретарём в газету «Советская молодежь». Заветная цель была достигнута. Там вышла первая статья о ленинградском писателе Валерии Попове: диссиденте, писавшем о гедонизме как основе жизни. Петра Львовича изгнали с позором: эка невидаль, вместо того чтобы прославлять труд советского человека, Вайль и Генис поют дифирамбы удовольствиям плотской жизни, аки презренные капиталисты и буржуины.

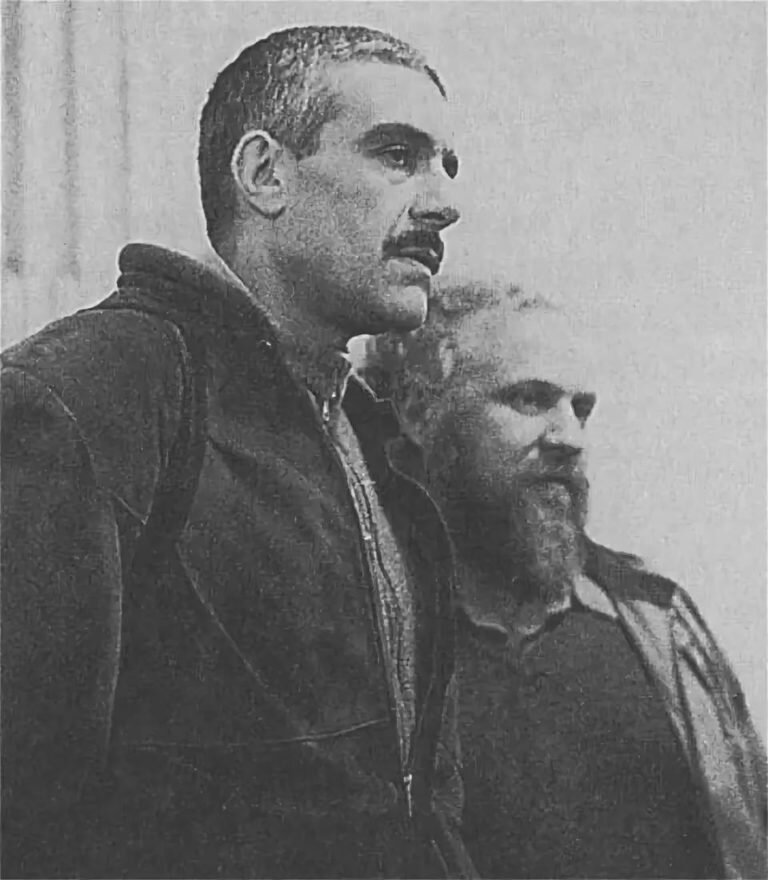

Пётр Вайль с Сергеем Довлатовым

Вайль перебивался подработками, его не издавали, тем более «пятый пункт» (еврейская национальность) его отнюдь не украшал. Тогда он и Александр решили «валить», как говорят нынче. Первым в Америку направил стопы друг Саша, а Петра выпустили по еврейской линии в 1977 году. Сначала перекантовался в Риме, а потом уже на родной нам Брайтон-Бич.

«Эмигрировать из СССР меня заставило осознание того, что, работая в Риге, видел собственную жизнь до старости, а это было нестерпимо. Я хотел увидеть мир и читать те книжки, которые хочу читать».

О Сергее Довлатове:

Вместе с другом они пристроились под крыло Сергея Донатовича Довлатова. Вайль работал в газетах «Новое русское слово», «Новый американец», а также в журнале «Семь дней» как журналист. Первую свою книгу они написали под давлением шефа. Потом её потеряли: рукописи подшофе оставили на радостях то ли в баре, то ли ещё где-то на улицах Big apple. Восстановив по памяти, они таки смогли издать книжку «Современная русская проза».

В 1984 году поступил работать в Нью-йоркское отделение Русской службы Радио Свобода, которое возглавил через четыре года. В 1995 году Вайль переехал в Прагу, где стал заместителем директора Русской службы по информационным, потом — по тематическим программам, работал под началом Савика Шустера. Он скончался в 2009 году и его уход из жизни стал трагедией для русской журналистики США. Эссе и статьи Петра Вайля опубликованы в «Вокруг света», «GEO». Автор книги «Гений места», которая переиздавалась 4 раза.

Если говорить о стиле Вайля — это бурный поток. Если Генис спокоен и точен, у Вайля — буря эмоций, как водопад или гроза в июле, стихия, которую не остановить. Его любовь к жизни и веселье пышет жаром, юмор и радость переполняет даже при описании трудностей. Никто не знает, сколько отпущено тебе годков, проживи же их интересно и приятно для самого себя.

Прощание с мэтром:

«Рига — Нью-Йорк»

из книги мемуаров «Карта родины» 2003 года

Пётр Вайль (1949−2009 гг.)

У Джойса один персонаж говорит: «Этой страны нам не переменить, давайте переменим тему». Вместе со всеми убежденный в неизменности страны, я и поменял жизненную тему. Смена оказалась разительна: неоднозначность, многослойность, шанс как провокация, вариант как ловушка, свобода выбора как тяжкое наказание. И — страх перед неохватностью нового опыта и ненужностью эзопова умения.

Заброшенный на окраину великой империи русской культуры, в иную музыку, иной спектр, иную эмблематику, литератор мог попытаться «написать посланье по-тетки», подобно Овидию в Томах, но удалось это лишь Бродскому: органично войти в англоязычную словесность, непрерывно расширяя свое присутствие в словесности русской.

В целом же лучшее из изданного за рубежом русскими эмигрантами третьей волны сделано ещё дома. Иной случай — с первой эмиграцией. Хотя Ходасевич писал, что эмигрантской литературы нет, есть лишь «груда книг», все признаки живого литературного процесса у них были. А главное: была своя большая тема — ностальгия и миссия. У Набокова в «Машеньке»: «Эмигрантская жизнь, наше великое ожидание», «Россию надо любить. Без нашей эмигрантской любви России — крышка. Там её никто не любит». Прославленные строки Берберовой: «Мы не в изгнанье, мы — в посланье». У третьей волны эмиграции ничего этого не было (лишь одинокие, хоть и высокие достижения: «Пятая годовщина» Бродского, «Уже и год и город под вопросом» Цветкова, «И, наконец, остановка „Кладбище“» Лосева). Видно, не прошло время, нужное для утверждения своей темы, которой могла стать именно ностальгия, понимаемая как разрыв миров. Может, так бы и вышло, теперь уж не узнать.

Изгнанник есть путешественник, достигший логического предела. Особость русского путешествия: чужая страна — метафора своей. В этом смысле Нью-Йорк обескураживает: кроме размаха и хаоса, сопоставить его в русском опыте не с чем.

Хорошо помню, как увидел город впервые, приехав из аэропорта Кеннеди в бруклинский отель «Сент-Джордж», глядящий через Ист-Ривер на Манхэттен. Был январский вечер, в маленьком окошке номера на верхнем этаже стояло нечто неподвластное глазу и уму — застывший залп, в который я всматривался, не понимая, зачем оказался здесь.

И после, с многолетней лёгкостью называя этот город домом, переживал Нью-Йорк ежедневно с трепетом и восторгом. Наверное, в нём нельзя жить, не испытывая комплекса неполноценности, — другое дело, что здесь это чувство максимально естественно. Такой комплекс одолевает мальчика рядом со взрослым, так можно ощущать свою неравновеликость Ниагарскому водопаду. Нью-Йорк — явление природное, оттого и описывать его нужно не как здания на улицах, а как землетрясение или майскую ночь. Всю ту январскую ночь в отеле «Сент-Джордж» за стеной кричал сумасшедший: «Don’t worry!» Я его вспоминаю, благодарен за камертон и стараюсь не тревожиться, не беспокоиться, не мучиться, не терзаться — все значения сверены по словарю.

Мне было несложно следовать предписанию «Don’t worry!»: нью-йоркская жизнь началась удачно. Через две недели после приезда я работал в «Новом русском слове» — ежедневной газете, бесперебойно выходящей с 1910 года (на два года старше «Правды»). Туда попал, как в «Советскую молодежь»: напечатал две статьи — пригласили в штат.

Позже газета заняла на Пятой авеню роскошный офис, набитый полировкой и компьютерами. А на 56‑й стрит небоскреб по имени «Симфония» заместил старую четырёхэтажку, едва тянувшую на этюд. Низ занимал книжный магазин Николая Николаевича Мартьянова, георгиевского кавалера и левого эсера, стрелявшего в Ленина. На четвёртый этаж, в редакцию, я пришёл зимой 78-го.

Главный редактор Андрей Седых, в миру Яков Моисеевич Цвибак, работал в парижских «Последних новостях» у Милюкова, служил секретарем Бунина. В газете, где я провёл два года, не было человека подвижнее Седых, 1902 года рождения. Легкий и ироничный, но при этом крайне консервативный, став раз навсегда антикоммунистом, Седых не то что отрицал всё оттуда — просто не интересовался. Не замечал присутствия в Штатах Бродского, еле напечатал заметку к 60-летию Солженицына, имена Шукшина и Искандера узнал от меня. На уговоры посмотреть фильм Тарковского ответил «Голубчик, я последний раз был в синема в 46‑м году».

Такие отсылы к прошлому впечатляли человека только что из другого мира. Как-то я процитировал остроту, Седых рассмеялся и спросил, откуда. Я ответил. «Джером Джером, — вздохнул он, — даровитый автор, но, знаете, неприятный такой, нагрубил мне ни с того ни с сего».

Он повидал великих, к некоторым был вхож, что очертило его горизонт. Русская литература для эмигрантов этого кругозора завершалась Шмелевым, Алдановым, Зайцевым. При этом Седых был гибче, чем большинство его сверстников. Тогда в «Новом русском слове» писали о «нуклеарных бомбовозах», а он, слушая наши вопли, только посмеивался: и бомбовозы не вычеркивал, но и нас не попрекал «совдеповским жаргоном», что было стандартным названием языка, который третья волна привезла с собой. Жизнь приучила его к компромиссам, и этому учились у него мы. Правда, внедрение новых эмигрантов в здешнюю жизнь расшевелило главного: его борьба с газетой «Новый американец», который возглавил Сергей Довлатов и куда перешли мы с Александром Генисом, велась бескомпромиссно и закончилась нашим поражением. Дело давнее, и сейчас я спокойно думаю о том, что отпор нашему вторжению не исчерпывался банальной схваткой за рынок. За охранительной позицией, как и за консервативностью в культуре, усматривается не только самозащита, но и более высокий смысл.

Для тех изгнанников вообще было два пути: один — ассимиляция, и они делались французами, аргентинцами, американцами. Другой — построение своей России, без оглядки на ту, ставшую настолько чужой, что уже и призрачной, ненастоящей. Третья волна своим появлением нарушала удобное черно-белое существование: мы пришли ниоткуда, где ничего и быть-то не должно.

Важно и то, что мы пришли не спасать Россию, а спасаться сами. Иллюзий у нас не было, и Юз Алешковский переиначил святые слова «мы не в изгнанье, мы в посланье»: «Не ностальгируй, не грусти, не ахай. Мы не в изгнанье, мы в посланье на хуй».

Предназначение заменял задор: вся эпопея еженедельника «Новый американец» вспоминается, как юность. Мы были либералы, не хотели разделять безоглядный антисоветизм, попытались создать в эмиграции то, что именуется «альтернативным общественным мнением», — и преуспели. Мы даже знали, как делать неплохую газету, но никто из нас не умел ее продавать. В этом суть краткости нашего существования, и ещё — в молодости, которая прекрасна, но преходяща.

Огромный пласт воспоминаний лежит между Гудзоном и Ист-Ривер. Главные встречи: с женой, с Довлатовым, с Бродским. Множество диковинных знакомых, которых я ещё опишу, когда подойдет время настоящих мемуаров. Попадались безумцы, но больше чудаки и эксцентрики, которых вынесла сюда центробежная сила империи. Эмигрант по определению социально активен, и его энергия, если не направлена на бизнес, часто проявляется в художестве. Феномен русского Нью-Йорка поразительно интересен, но этот особый город — как весь стремительный и неуловимый большой Нью-Йорк — ускользает, не дается охвату и описанию. Ничего яркого и основательного не сказано даже про Брайтон-Бич. Как-то мы с Сашей Генисом написали статью о том, что Молдаванка была неприглядным местом, но явился Бабель и сделал ее фактом культуры — также станет культурным фактом Брайтон-Бич, дождавшись своего Бабеля. Чикагский поэт Наум Сагаловский прислал стишок, который заканчивался так: «Воздастся вам — и дайм, и никель. / Я лично думаю одно: / не Бабель нужен, а Деникин, / ну в крайнем случае, Махно».

Эмигрант стыдится своей малой Америки, а большая ему часто чужда и не нужна практически (на том же Брайтоне можно прожить десятилетия, не зная слова по-английски, как в советской Риге без латышского). Так создается ситуация: кто ассимилируется, тот уходит из русской культуры, кто в ней остается, тот не воспринимает Америку.

Этот небывалый город обходил даже Иосиф Бродский. «Даже» — ибо мощь художественного мышления Бродского такова, что он осваивал и присваивал все попадавшее в поле его внимания. Если говорить о географии, то целый мир: от архангельской деревни до Вечного города. Нью-Йорк же Бродский как-то обтекал, за два десятка лет написав о нем всего два стихотворения, уютно встроив в него свою гостиную, столовую, спальню, но не кабинет. При этом лучшее, что сказано по-русски о Нью-Йорке, принадлежит все же Бродскому — слова о стеклянных небоскребах как каналах Нью-Амстердама, повернутых на девяносто градусов: «зеркальная плоскость, вытянутая вверх, так что птичка, летая среди всего этого, вполне может сойти с ума». Птички Божий, птички-птеродактили, мы в трудах и заботах бьемся о нью-йоркские плоскости и углы, только ощущаем и называем эго по-разному: любовь, ненависть, любовь-ненависть.

Нет Нью-Йорка в русской словесности, и теперь уже вряд ли будет. Покуда чужая земля может выступать метафорой своей — она интересна и важна. В ином случае перестает быть обшей духовной категорией, делаясь лишь более или менее удобным местом жительства, где у каждого свой адрес и своя духовка — и та, и другая. Соблазны соборности подверглись испытанию и в империи, а ещё раньше — тут, в великом городе, на дальней окраине русской культуры.

Каждый из нас совершил хотя бы по одному поступку в жизни — пересек океан без права возврата — и самой сменой географической долготы вроде купил некую индульгенцию на право своеволия. Но выяснилось, что такое право принадлежит человеку как данность и доказывать его никому не надо, менее всего — себе.

Нью-Йорк обо всех этих бедах и не знает. Может быть, смысл этого города — извещать человека о его истинных размерах. В том и величие Нью-Йорка, что он не дружелюбен и не враждебен, равным образом не замечает тебя и позволяет себя не замечать.

В таком нулевом раскладе — правда. Иная арифметика отношений человека с местом (в том числе с родиной!) рождает безумие. Пересечь океан — значит пересечь океан, и обретенный берег оказался не тем, что мы себе насочиняли, а новым адресом.

надписью о том что издание является единственной русскоязычной газетой еврейской

Америки

«Труд»

из книги «Потерянный Рай. Эмиграция: попытка автопортрета»,

Нью-Йорк, 1983 год.

Из всех опасностей эмиграции работа представлялась нам самым непреодолимым препятствием. Язык мы уж как-нибудь выучим — ну не за две недели, так за полгода. Чужие обычаи нам не страшны — ещё не то видали. Со свободой свои дела тоже уладим. Но вот как быть с хлебом насущным?

Кем бы ни был эмигрант в своей прежней жизни, кем-то он все-таки был. То есть занимал твердое, уверенное и оплаченное место. Запад был в этом отношении пугающим белым пятном, на котором иногда вспыхивали малопонятные надписи: «безработица, система Тейлора, пауперизм, тред-юнионы».

Теоретически все готовились подметать улицы. Практически все делали нотариальные переводы своих дипломов и трудовых книжек, собирали похвальные грамоты, памятные часы и именные папки с последней партконференции. Мы все-таки надеялись убедить Запад в нашей профпригодности.

Официально мы считались беженцами. Но сами себя мы ощущали командировочными, переезжающими на новое место работы. Это вьетнамцы могут мыть полы — у себя дома они все равно бы умерли с голоду. А мы дома жили неплохо. Должна же Америка уважать наш опыт, образование, нашу готовность начинать со скромного инженерного места.

Надо сказать, что реальность во многом совпала как с явными, так и тайными предвидениями. Мы действительно стали подметать улицы (точнее, продавать орешки). И действительно заняли скромные инженерные должности (точнее, программистские).

В целом русская эмиграция устроилась дай Боже каждой. Советское образование оказалось неожиданно хорошим, наши таланты — выше среднего, а эмигрантские пробивные способности превысили аналогичные показатели техасских ковбоев.

Грубо говоря, «технари» нашли достаток и уверенность, «лавочники» — бизнес и безнаказанность, а «гуманитарии» заняли дно Общества.

Три сословия, на которые мы условно разделили эмиграцию, вышли приблизительно на тот уровень, который они занимали в России. И все три остались им недовольны.

Технические интеллигенты выдержали экзамен на жизнестойкость, пожалуй, лучше всех. Так или иначе они приспособились к новым «Гостам», профессиональному жаргону и американским готовальням. Затем они своевременно произвели инвестиции, купили проперти и научились следить за индексом Доу. Проделан все эти хитрые операции и приобретя заслуженное уважение коллег, технари отчаянно заскучали.

Выяснилось, что советская техническая интеллигенция крайне мало интересовалась своими профессиональными обязанностями. Они привыкли участвовать в КВНе, читать самиздат и устраивать капустники. Инженер в СССР малопрестижная должность. Если он и защищает свою область деятельности, то только в отчаянном споре физиков с лириками, в котором, кстати, основным аргументом служило знание латинских пословиц и чтение стихов наизусть.

Благодаря своей высокой имущественной потенции, технари в Америке оказались в другом классе общества — в среднем. Их нынешним коллегам трудно понять потребность в обсуждении нового фильма Куросавы и горячую дискуссию о природе прекрасного. Труд, который был источником дружбы, ненависти и анекдотов, стал лишь источником дохода.

Деньги — замечательная вещь. По-настоящему мы, их открыли в Америке. Ничто не служит демократическим целям с большей простотой и надёжностью, чем деньги. Они уравнивают глупых и умных, злых и добрых, больных и здоровых. Они безлики, универсальны и, в общем, справедливы. Деньги открыли нам, как унизительна нищета, как огромен мир и сколь беспредельны горизонты богатства.

Но деньги опасны, как динамит, если не знаешь, как ими пользоваться. Мы-то как раз не очень знали.

В России постоянная нехватка денег превратила бедность в рыцарское качество. О деньгах было не очень прилично говорить. Как о презервативах, к примеру. Человек со сберкнижкой вызывал некоторое сожаление и неприязнь. Старая русская традиция — быть на стороне неимущих — в советских условиях стала необходимым защитным комплексом. Если презирать богатство, нищета покажется нарядной. Инженер, которому ещё ни разу в жизни не удалось дожить до зарплаты без одолженной десятки, стал располагать деньгами. Раньше он, естественно, знал, что с ними делать. Купить «Запорожец» — обмыть «Запорожец», купить диван — обмыть диван… А, сдав бутылки, дожить до зарплаты. Было бы что вспомнить.

Теперь с деньгами он поступает осмотрительно. Тем более что бутылки не принимают. Он покупает «Тойоту», дом с пятачком земли, спиннинг — и за 2–3 года превращается в пенсионера в его дачно-санаторном варианте. Эффект резкого постарения заметнее всего как раз на хорошо устроенном эмигранте. Доброкачественное питание, восемь процентов годовых и обеспеченная старость неожиданным образом прибавили ему лишний десяток лет.

Если в России человек дольше остается незрелым (здесь так выглядят лысые хиппи), то в Америке он как-то незаметно переходит в разряд пожилых — здоровый и счастливый разряд. Возможно, эта разница между американской и советской культурой — их трезвость и наше легкомыслие.

На Западе техническая интеллигенция потеряла присущую ей в СССР гуманитарную ориентацию. Ведь если вспомнить, то стенгазеты на физмате были куда смешнее, чем на филфаке. В любом конструкторском бюро сидело больше порядочных людей, чем в любой редакции газеты. И если престиж литературы в России достиг невиданных размеров, то только благодаря армии инженеров, заведомо считающих писателя полубогом.

В Америке технари занимаются своими непосредственными обязанностями. А обязанности по определению не могут будить в человеке разумное, доброе, вечное. Во всяком случае, в том весьма карикатурном варианте, в котором это разумное, доброе, вечное понимали дома.

Меньше всего изменилась в Америке жизнь дельцов. Конечно, они открыли для себя мир бизнеса. В России этот мир почти всегда с одной стороны ограничивался решеткой. Здесь в тюрьму вообще попасть сложно.

Но в целом бизнес — вещь, на которую идеология действует минимально. «Товар — деньги — товар» — политэкономия, сведённая к этой простейшей формуле, приобретает характер вселенского закона.

Абсурдистская модель жизни в СССР естественно коснулась и этой сферы. Складной зонтик за 45 рублей достоин быть героем драмы Беннета. Но люди, которые торговали этим зонтиком, следовали всего лишь общечеловеческим правилам — цена определяется спросом. Поэтому эмигрантский бизнес немедленно превратился в отрасль общеамериканского. Но при этом сохранил рудименты советского правопорядка: бизнес должен быть но возможности подпольный, обязательно бесконтрольный и с налетом хамского сервиса.

В эмигрантском ресторане из шашлыка клиента повар готовит обед для своей семьи. В эмигрантском магазине цена будет зависеть от отношения продавца к покупателю. Эмигрантский концерт начнется на полтора часа позже назначенного времени. Торговля наркотиками, игральные притоны и русские публичные дома — лишь экзотический довесок к вообще-то знакомой по России картине.

Другой разговор, что делает эмигрантский делец с быстро возобновленным достатком.

Тут его жизнь разительно изменилась. В России мясник из гастронома, приглашая людей на годовщину свадьбы, запросто включал в число гостей наряду с завскладом Шишкиным и артиста Райкина, и хоккеиста Харламова.

Портной, швейцар, администратор гостиницы, банщик, скорняк — относились одновременно и к низшему (самому уязвимому) и к высшему (самому престижному) классу общества.

Драматическое отсутствие дефицита в Америке низвело дельцов от людей, располагающих властью, до людей, располагающих деньгами. Замена явно неадекватная. Тем более, что денег у них и там хватало.

Название статьи одного эмигрантского публициста — «Гуманитарий подобен таракану» — в целом верно отражает реальное положение дел. Гуманитарная интеллигенция — журналисты, словесники, литераторы, искусствоведы, экскурсоводы, выпускники Института культуры имени Надежды Крупской и многие другие представители невнятных профессий принадлежат к классу людей, которым просто не на что надеяться. Их престижное прошлое довлеет над их беспросветным настоящим. Клиенты велфэйра, сторожа, пресловутые торговцы орешками и просто живущие на женину зарплату — все эти люди должны были бы составлять революционную армию возвращенцев. Их несомненная принадлежность к люмпенам тем тягостней, чем значительней был их советский опыт.

Официальное положение гуманитария в СССР представляется отсюда феерическим. Писатель, выпустивший 100-страничную книгу про передовиков производства с поэтическим названием «Караван уходит в небо», не только занимает место рядом с каким-нибудь Гаршиным, но и находит весьма солидный, хоть и несколько мистический, источник литературных доходов.

Люди, не хватающие звезд с небес, удовлетворялись ослепительными синекурами — в некоторых местах даже не требовалось приходить за зарплатой. Но и положение интеллектуала в роли вахтера было не лишено приятности. Подпольный философ-буддолог, получавший 65 рублей в качестве лифтера, занимал весьма высокую ступень сословной лестницы. Отсутствие профессорской кафедры и печатных трудов не мешало его функционированию в интеллигентных кругах. Мрачный комизм официального статуса такого философа лишь придавал ореол мученичества его полупризнанным талантам.

Нормальный и здоровый американец вполне естественно отказывается принимать советские условия игры. Если чикагскому инженеру эмигрант представится, скажем, русским журналистом, то скорее всего в ответ ом услышит: «Вы не должны отчаиваться. У вас все ещё будет прекрасно. Вы ещё сможете стать программистом».

В Америке — стране логичной — престижна зарплата, а не профессия, тем более полумифическая, вроде гида по пушкинским местам. В этой трагической ситуации гуманитария-эмигранта могло бы утешать то обстоятельство, что американскому интеллектуалу не лучше. Что профессиональный писатель в США зарабатывает в среднем 4000 долларов в год. Что стандартный гонорар поэтам — один коктейль до чтения стихов и один после. Что большинство драматических актеров моют посуду в китайских ресторанах… Но всё это его не утешает — ведь если соседа переехало трамваем, то это не значит, что перестанет болеть отдавленная в толчее нога.

И всё-таки гуманитарии сумели преодолеть отчаяние. Осуществление творческих потенций оказалось важнее материальных стимулов. Они отказались переучиваться в бухгалтеров, а вместо этого создали собственную микроструктуру, внутри которой восстановили старую иерархию ценностей.

В эмиграции выходит ежегодно 400 книг — большинство напечатаны на деньги авторов. Среди трёх десятков периодических изданий вряд ли хотя бы четверть платит гонорар, компенсирующий стоимость перепечатки материала. Автор, опубликовавший в русской газете спортивные заметки, успешно выполняет функцию свадебного генерала на любой эмигрантской вечеринке.

Вся эта культурная жизнь рассчитана исключительно на внутреннее потребление. Она не дает ни денег, ни положения, ни перспектив — эмигрантские эфемериды существуют практически только для удовлетворения авторских амбиций. Однако именно такая противоестественная ситуация порождает иллюзию нормальной интеллигентской жизни. Потребность в социально-престижном функционировании оказалась куда сильнее новых прагматических установок. Идеализм как основной вектор советского образа жизни остался превалирующей ценностью гуманитарной эмиграции. И какие бы уродливые формы этот идеализм ни принимал — от доносов в ЦРУ до мордобоя — он остается главной отличительной чертой, достоинством и проклятием нашей колонии.

Реальность в России всегда была туманной: в Америке она просто затянулась ещё одной плёнкой.

Обмен труда на деньги в целом не понравился русской эмиграции. Здоровая капиталистическая экономика показалась скучной, пресной и слишком незатейливой. Поэтому вряд ли стоит удивляться, что вместо упорного и настойчивого строительства американской карьеры, мы рассказываем знакомый по прошлой жизни анекдот.

Встречаются два эмигранта. Один спрашивает у другого: «Ну как, ты уже устроился?» — «Нет, ещё работаю».

«Досуг»

Одна из первых святынь, с которой мы познакомились в Америке, была не статуя Свободы, не звёздно-полосатый флаг и даже не биржа Уолл-стрита. Святыней был уик-энд.

Попробуйте назначить деловую встречу на воскресенье и вы увидите, как свято блюдут американцы торжественную праздность выходных дней.

Российский человек, привыкший к растяжимости рабочих часов, никогда так не ценил ни своего, ни чужого времени. Он соглашался задержаться на пару часов, выйти в субботу, взять работу на дом. В конце концов, это было частью негласного договора: за возможность бездельничать в рабочее время приходилось расплачиваться симуляцией кипучей деятельности на досуге. Американцы же резонно считают, что если человек не справляется с заданием в нормальные часы, его надо гнать в шею, а не восторгаться трудовым героизмом сидения допоздна.

Поскольку никому на Западе не придёт в голову идеологизировать труд, называя его славным или героическим, большинство людей здесь относятся к своей работе с нескрываемым отвращением. В любой конторе день начинается с традиционного возгласа «Слава Богу, уже вторник!» (среда, четверг…). Труд всего лишь необходимость, за которую честному человеку полагаются наслаждения уик-энда. Не зря американская неделя начинается с воскресенья, а не с понедельника.

Эмигрант, сперва охотно соглашающийся на сверхурочною работу и не щадящий выходных ради лишней двадцатки, весьма быстро привыкает к западной строгости деления жизни на будни и праздники. Обычно он проникается духом уик-энда, купив первую машину. Теперь он может влиться в автомобильную гущу и вместе с новыми компатриотами искать общения с природой в строго указанных для этого местах. Так как главным в таком досуге является пикник, то эмигранту не приходится чему-нибудь учиться. Ведь в России культ природы был так же неразрывно связан с едой под открытым небом. Разве что там мы жарили шашлыки, а здесь стейки.

Примерно после восьмого общения с природой такая форма досуга приедается. Тем более, что зимой американцы не бегают лыжные кроссы, весной не сажают картошку, осенью не собирают грибов, а летом предпочитают купанию в реке домашние бассейны.

От некоторой растерянности в области досуга эмигрантам иногда помогает избавиться мечта о собственном загородном доме. Тогда наслаждаться природой можно будет не снимая пижамы, а стейки жарить прямо на кухне.

Наше неумение играть в теннис, гольф и бейсбол, а также отсутствие привычки ездить верхом, под парусом и кататься на доске в волнах прилива, прибавляет недоумения в вопросе о свободном времени.

Довольно быстро исчерпав набор традиционных американских развлечений, эмигрант возвращается в лоно российского досуга. А это означает прежде всего общение.

Один из самых мрачных аспектов эмиграции — неспособность дружить с аборигенами. Как ни стремимся мы утешить себя, называя другом коллегу-американца, удручающее отсутствие неофициальных контактов очевидно. Иногда, конечно, мы ходим на «парти», пьём в неудобном стоячем положении коктейли, даже переводим на английский анекдоты армянского радио. Но то облегчение, которое наступает с окончанием американской вечеринки, лишает нас надежд на полноценное общение.

Нашей вины здесь вообще-то немного. Института дружбы в российском понимании в Америке никогда и не было. Сами американцы ведь тоже не станут сидеть с гостями до утра, сообща лечиться от похмелья и до хрипоты выяснять отношения. Их англосаксонского дружелюбия вполне хватает на неутомительное времяпровождение. Для любви есть женщины, для преданности — собака, а для досуга — телевизор и воскресная «Нью-Йорк тайме».

Вот мы и осуждены поневоле вариться в собственном соку. В городах вроде Цинциннати, где русских семей наберётся с десяток, отношения строятся как на космическом корабле: все помнят, что надо терпеть друг друга — вокруг безвоздушное пространство.

В эмигрантских центрах есть варианты — друзей выбирают по России, по профессии, по интересам, по возрасту и часто по землячеству. Родной город за границей неожиданно стал как бы колыбелью и эталоном престижности. Одними гордятся, других стесняются.

— Вы откуда?

— Из города на «А…»

— ?

— Черновцы. Кому ни скажешь, все говорят: «А‑а-а…». А вы?

— Из города на «О!». Из Ленинграда.

Дружить в эмиграции совсем непросто ведь на человека здесь воздействуют противоречивые факторы. Российская традиция требует безоглядной щедрости, натужной искренности и пьянства. Западная модель удовлетворяется умеренностью, вежливостью и почти безусловной трезвостью. Эмигрантская дружба в противоестественном симбиозе соединяет пот обе трактовки человеческих отношений. Другу еще открывают душу, но деньги уже одалживают под проценты.

И всё же дружба у нас была и остаётся самым важным эмоциональным институтом. В ней мы находим укрытие от чужой и чуждой цивилизации. Как бы ни отличались вкусы, возраст и положения двух эмигрантов в России, на Западе они тождественно решают мировоззренческие проблемы: выселять ли негров, казнить ли преступников, бросать ли атомную бомбу… На все эти животрепещущие вопросы эмиграция решительно отвечает «да».

Тут наше единомыслие базируется не на общности взглядов, а на противостоянии либеральному разномыслию, позволявшему демократическую процедуру вместо директивного решения.

Все это, естественно, не мешает нашим драматическим скандалам и трагическим ссорам. Как и все люди, мы завидуем друзьям, клевещем на соседей и требуем депортации врагов. И всё же самые несчастные из нас те, кто лишён возможности жить в гуще эмигрантской свары. Такие люди быстро осваивают артикуляционную систему английского языка, но становятся беспокойны, задумчивы и часто сходят с ума.

Примиряет нас друг с другом и с Америкой всё то же застолье. Не зря самой буйной отраслью эмигрантского бизнеса стали рестораны. 10, 12, 15 — на небольшом пятачке Брайтон-Бич они размножаются почкованием. Мало чем отличимый от соседнего, эмигрантский ресторан стал важнейшим источником положительных эмоций — не так уж дёшево, и уж точно не вкусней, чем дома, зато атмосфера адекватна. Причём адекватна не прекрасным и малодоступным московским «Националю» и «Арагвн», а скорее нашим представлениям о безмятежной кабацкой жизни. В утрированном веселье эмигрантского ресторана музыка играет громче, чем на пуэрториканской свадьбе, официанты между первым и вторым переходят с посетителями на «ты», а разошедшиеся лауреаты всесоюзных конкурсов эстрады уже не делают стыдливых пропусков в шлягере «У нас любовь была, но мы рассталися — она кричала, блядь, сопротивлялася».

Ресторан карикатурно реализовал наши подсознательные мечты об абсолютной свободе — сытой, под хмельком и без цензуры. Если рестораны вместе с богатыми продовольственными магазинами «Белая акация» и «У Мони» удовлетворили нашу низменную, но искреннюю страсть к пиршественному изобилию и веселью, то тяга к новому, более интеллектуальному досугу воплотилась в путешествиях. Свобода передвижения — первая и очевидная — уже успела нам явиться в сладких римских каникулах. Теперь мы получили возможность ее развивать и исследовать. Париж, Лондон, Брюссель… Как много в этих звуках для сердца русского!

Американцам, проводящим отпуск из года и год во Флориде, никогда не понять щемящего чувства чужой страны. Как довоенный крестьянин искал спрятанную в трактор лошадь, гак и мы пялимся на пустую погранзаставу между какой-нибудь Францией и Бельгией. Озираемся в поисках овчарок и колючей проволоки. А когда не находим, удовлетворённо разводим руками: вот она, чистая и великая свобода странствий. Поэтому нет ничего удивительного, что эмигранты путешествуют с большей энергией и старанием, чем американцы. Не зря правительственное агентство, ведающее заграничными документами, стало ещё одним русским местом в Нью-Иорке.

Из всех стран главной для нас является, конечно, Израиль. Осознанное или неосознанное чувство вины тянет нас туда. Обязательное паломничество на предполагавшуюся, но не случившуюся родину, как бы искупает измену. (Реагируя на проблему выбора места жительства, ехидный эмигрантский юморист предложил к исполнению «Еврейские песни о родинах»). Кстати, израильский вояж укрепляет нового американца в правильности выбора, а сравнение уровня жизни позволяет найти новые плюсы в профессии нью-йоркского таксиста. Однако Европа манит нас несравненно сильней. Русскому человеку свойственна ностальгия по европейской цивилизации. Все эти музеи, Соборы, кафе на площадях дарят нас щемящей грустью по несбывшемуся. В конце концов, ведь и мы когда-то были частью этого континента. Петербург, галлицизмы, масоны — далёкие ненаши воспоминания…

Путешествующий эмигрант удовлетворяет свою тоску по загранице в соседней к России Европе, а не в дачно-сельской Америке. Эйфелева башня и Пикадилли годятся в качестве символа запретного мира куда больше, чем разъятые на лоскутки загородных участков Соединённые Штаты.

Всё это не значит, что эмиграция поголовно увлеклась изучением архитектурных стилей, запомнила генеалогию Людовиков и открыла прелести малых голландцев. Среди наших знакомых был дантист, который за 11 месяцев ожидания австралийской визы так и не удосужился посетить Ватикан. Дантист справедливо полагал, что пляж полезней.

Тем не менее поездка в Париж или хотя бы в Мексику стала обязательной принадлежностью эмигрантской жизни. Как покупка джинсов и машины, заграничное путешествие должно регистрировать в глазах невидимых зрителей исполнение нашей программы, разработанной еще задолго до подачи документов в ОВИР. Съездить в Европу, привезти полсотни кодаковских снимков и пресс-папье в виде Нотрдам, отправить глянцевитые открытки по советским адресам — вот и ещё одна исполненная мечта. Теперь можно переходить к вещам посущественней.

Американская индустрия досуга совсем не напоминает роскошный дом отдыха облегчённого типа. В этой стране, как нигде в мире, ощущается дух пионеров, заставляющий потомков фронтьеров занимался охотой, дельтапланеризмом и родео. Человек, готовый к интеллектуальным приключениям, может за один уик-энд посмотреть танцы турецких дервишей, участвовать в хэппеннинге художников-концептуалистов и послушать стихи Вознесенского в исполнении автора. Если захочет, конечно.

Раньше мы хотели. Кто стоял ночами за полным Гоголем, сутками за билетами на «Царя Фёдора», годами за путёвкой в сомнительную Болгарию? Здесь тяга к приключениям как духа, так и тела понемногу улеглась. Язык и нравы, комфорт и деньги, русская газета и телевизионный триллер — всё это свело на нет нашу буйную жажду познания мира. Учиться никогда не поздно, но всегда лень. Вот мы и обходимся несколько пенсионным досугом, создавая его не то что на свой вкус, а так, как придётся. Как принято. Как все.

Публикация подготовлена при участии редактора рубрики «На чужбине» Климента Таралевича (канал CHUZHBINA).