Наш гость — Пётр Петрович Балакшин, выходец из Владивостока, молодой белогвардеец 1898 года рождения. После «русского лихолетья» он сперва осел в Харбине и Шанхае, а в 1923 году переехал на западное побережье США. Здесь он окончил университет Беркли и стал крупной русской фигурой этого региона во второй трети ХХ века.

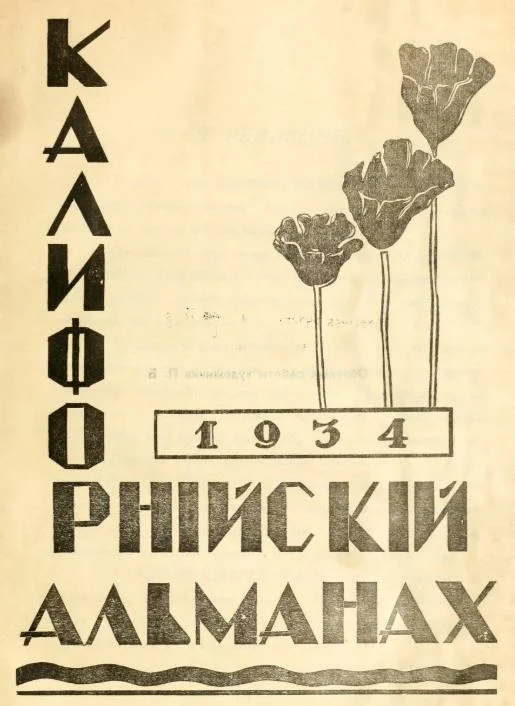

«Повесть о Сан-Франциско» 1934 года, вышедшая в «Калифорнийском альманахе» — это дивнейшая возможность ознакомиться с русской жизнью в самом райском штате США в тот период, когда Калифорния только начинала становиться вторым по мощности центром притяжений сил в Штатах, и когда жизнь там ещё ощущалась незатейливой и провинциальной в духе Крыма или Испании, а период русской Калифорнии ещё не забылся у русских того времени.

И вот прошло 85 лет, и Калифорния съела себя сама: белых европейцев в Штате уже меньшинство, они бегут из Калифорнии, растекаясь по всей стране, штат занимает первое место с конца по уровню жизни в США. Ну и о какой провинциальности можно говорить, когда здесь находится и всё ещё активно функционирует мировая фабрика грёз, а рядом же работают офисы компаний-монополистов из сферы IT (Microsoft, Google, Facebook, Twitter).

С другой стороны, просматривается цикличность истории — вновь Калифорния становится более мексиканской, вновь менее американской. Авось и вновь станет более провинциальной… или, чем бог не шутит — русской?

Повесть о Сан-Франциско

1.

И цвела сирень, и весна веяла над землей. Такая же весна, как приходит каждый год, и так же цвела сирень нежным, сиреневым цветом.

В честь того, кто жил простой, схимнической жизнью, назван этот город. В честь того, кто всегда улыбался, пел и любил цветы. Ранними утрами, идя из Ассизы в Перуджия, видел он полевые цветы вдоль дорог, а вдалеке, сквозь колышащийся голубоватый пар воздуха, раскинутые внизу долины Тибра и Топино и крестьян, работающих среди оливковых рощ на чернеющих полях, к которым спускались с низких отрогов красные пятна рододендронов. Любил он простые полевые цветы, любил сойти с пыльной дороги на влажную от росы траву, замочив босые ноги и край бурой сутаны, и вдыхать их сладкий запах.

Но в полях за городом, названном в честь Святого Франциско, не бегут весенние ручьи и на короткий месяц зеленеет трава, чтобы пожелтеть и засохнуть бурым цветом до следующей весны. Сирень цветет сиреневым цветом, но запах её — запах улиц и бензина, и вместо росы поливают её водой из городских труб…

А в дальних землях — весна идёт с юга! — долёживает в низинах ноздреватый снег, но уже краснеет глина и пробиваются через тающую землю подснежники — цветы первые — и взбухают на деревьях смолистые почки. По-зимнему ещё долги сумерки, но цвет их зелёный, а в тёмные лиловые ночи уже южный ветер отряхивает с деревьев зимнюю дремоту.

Вскоре полная весна подходит к тем прекрасным землям, лежащим на севере. Начинает цвести сирень нежными отливами сиреневого цвета, белым дымом клубятся яблони, над тихими реками и вдоль низких заборов распускается черемуха, а взволнованными ночами ещё острей томит запах лип. И запоёт по ночам, по тем прекрасным ночам далёкой земли, в щемящем сполохе соловей — птица любовная…

Но что мне до них?

И здесь веет над землёй весна и цветёт сирень. Но запах её — запах асфальта и бензина.

И эта повесть не о далёкой земле, а повесть о Сан-Франциско, о белом перламутровом городе, жёлтых закатах, туманах и протяжном вое сирен; а превыше всего: о бывшей Леленьке, Леночке, девушки «певшей в церковном хоре», ставшей в эмиграции Еленой Владимировной; о бывшем поручике 239-го Господа Бога нашего с дула заряжаемого задудонского полка Анатолии Петровиче Агапкине, ныне ставшем Толей Хопкинс, из цеха маляров, буйном гитаристе, весёлом проворотчике и пустельге; о Мартыне Ивановиче, прозванном Мартыном-с-балалайкой, и жене его, принцессе Казанской, Мадонне из Тетюшей; о несуществующих Никитушке и Оринушке, и о прочих живых и уже неживых людях.

2.

…И цвела сирень, и была весна. Как укор неудавшейся жизни, запомнилось: перешла она в лето, в высокие травы, в ночи короткие, разрываемые длинными зарницами, и совсем в белые ночи далекого севера.

В майский день уже играла в городском саду музыка, а тихий вечер ложился тёмными пятнами вдоль домов и заборов — встретила она его, высокого и стройного в студенческой тужурке. Встретились глазами — юности ли ошибиться, когда цветут липы! — и стал тот день с отгоревшим закатом и прохладой, тянувшей с реки, вдруг нежным и близким. Горячей волной пробежала кровь, вспыхнуло в душе новое, что ещё никак не могла назвать, чему ещё не могла придать имени. Коротким поворотом головы увидела его недалеко за собой и отстала от подруг, а когда он подошёл и, сам смущаясь, сказал незначительную фразу — о вечере, задумчиво повисшем над бронзовым памятником, смутилась и она, но сразу стало легко и просто с ним. И узнала она, что зовут его Колей Сергеевым.

В частых встречах прошло то лето, в счастливых встречах юности, когда крепла в сердцах любовь. А когда впервые, мучаясь нерешительностью и внезапно побледнев, он взял своими дрожащими пальцами её горячую руку, побледнела и она, и совсем обвисла, когда неловко, скользнув губами, он поцеловал её в нос.

Горячие были те ночи, разрываемые длинными зарницами! А то начинали светлеть короткие сумерки и превращались в белесоватые, беспокойные ночи, в которых сон наставал полусном, завороженным бредом…

Настал август, настал день, когда уехал Коля Сергеев. И не верилось в возможность расставания, но казённый вокзал, гудки маневрирующих паровозов, блестящие вагоны и толпа на перроне стали былью того дня. Сдерживая глухие слёзы, подарила она ему маленькое колечко с бирюзовым камнем, а с губ падали незначительные слова, понятные только им обоим…

Поздней осенью, с октябрьской непогодицей, пришли новые, страшные, апокалиптические времена, и над тихими полями, уже занесёнными снегом, пронеслись четыре вещих всадника. И в жаровом бреду разметалась мудрая, древняя Русь…

Той зимой, двигаясь с общей волной, Бог весь куда! на Урале встретила она Колю Сергеева. Встретила и радости не было конца! Вместо студенческой тужурки была на нём защитная гимнастёрка и серая солдатская шинель. Стал он ещё более мужественным и высоким в новой форме, шагал крепко и уверенно, поддерживая левой рукой шашку. И она рядом с ним казалась маленькой, почти ребёнком.

Опять вокзал, длинный состав красных теплушек, наполовину занесённые снегом кучи каменного угля, тоскливые в предвечернем воздухе свистки паровозов. В составе других частей выступала на фронт, на юг, Вторая лихая студенческая, в которой был Коля Сергеев.

И припала лицом к нему на грудь, к казарменному запаху солдатской шинели, и когда он, обнажив свою коротко остриженную голову, наклонился к ней, крепко были сжаты челюсти серого обветренного лица…

Вечером, в тетради стихов написала: идут, длинные, извилистые, похожие друг на друга, серые ленты; медные трубы гремят о доблести, поют о славе… Ать, два!.. Бегут женщины, обгоняя друг друга, заглядывая в лица. Просветлённые лица… Дрожат оконные стёкла, сыпется с них дробь барабанов, ать, два!.. Песнь о просветленных лицах, о бабьих ситцах, о целующих губах жён и невест… О славе и подвигах пел медный оркестр. Ать. дв-а‑а! Эх, эх!..

…Ещё дымились взвихренные метели, тревожно стучались с завьюженного двора в дрожащие окна сучья деревьев, стонали и плакали северные ветра, а там, далеко, на уфимских полях — весна идёт с юга! — колыхал тёплый ветер молодую траву, а в небе, над паром земли, реяли жаворонки — птицы весенние. И уже омыли дожди и высушили южные ветра белые кости, которые ещё так недавно крепко и уверенно носили на себе Колю Сергеева, павшего с частью Второй лихой, на этих прекрасных, некогда благословенных, ныне смертью молодых проклятых полях!..

Вместе с двумя встречами и проводами в тот короткий год, вошло в душу это новое — невозвратимое и непоправимое, чёрное и липкое, захолодевшее душу. Эх, эх…

3.

Много времени прошло с тех пор; земля, как пьяница кружась вокруг столба, много раз оббежала солнце.

Теперь она уже не Леночка, а Елена Владимировна с фабрики готового платья Бульдог. Как бесконечные пуговицы, которые она нашивала на брюки, стали дни, похожие один на другой, жизнь стала однообразной, как жёлтый плис, не переставая, с машины на машину, плывший перед глазами. Над всем был порядок и закон, его нельзя было изменить, как нельзя было нашить вместо шести пуговиц по поясу четыре, которые должны быть впереди. Тогда всё внезапно остановилось бы, спуталось, и люди, хватаясь за головы, ходили бы растерянные…

И только был отдых по вечерам, когда оставалась одна в своей комнате. Если было ещё светло, становилась она на подоконник и смотрела через соседнюю крышу на город внизу.

Был он пепельно сиреневый с палево-синими тенями в изломанной линии сгрудившихся небоскрёбов, но таяли ежечасно и менялись краски, делаясь совсем пепельными, и ещё немного позже — нежной перламутровой мозаикой, бледно сереющей сквозь золотистую пыль, в то время, когда красным золотом разжигаются верхние окна домов.

В эти часы манил к себе город, казавшийся незнакомым и привлекательным. Таким она видела его в своем представлении до приезда, фантастическим и таинственным, лёгшим сиренево-пепельной массой на горах, мерцающим первыми огнями в печальный час, когда опускается за океаном солнце.

И любила его — город Святого Франциска, любила по Брет-Гарту, Джек Лондону, любила историю его, начавшуюся первым караваном с двумя падрэ в бурых сутанах, с отрядом солдат и их жён, посланных из Монтерей, основать миссию Матер Долорес, Матери Всех Скорбящих.

Глядя на раскинутый внизу город, видела она другие времена: Испанию, основавшую империю почти на всём побережии Тихого Океана, и жизнь маленького посёлка, названного именем Франциска Ассизского. Видела: кабалеро, под широкой чёрной шляпой, в короткой курточке и узких брюках, обшитых серебром, быстрыми шагами перешёл площадь, на которой, перед миссией, сидели на самом солнцепёке индейцы с засученными штанами и лепили на голых ляжках черепицы. На звон гитар и всё учащавшийся стук каблуков треск кастаньет фанданго кабалеро ускорил шаги к тенистой веранде, откуда доносился серебряный смех… Видела: с океана в бухту бежали белые барашки и нагоняли их, выпукло надрываясь, круглые чаши белых парусов. С юга наводил подзорную трубу командор на крепость у мыса Золотых Ворот, на возню испанцев у жерла пушки, готовой разорваться белым клубком над белыми парусами, над синими полосами белого флага. Надутые паруса прорвались в Золотые Ворота и, зарываясь в калифорнийскую воду, в бухту вошёл клипер Юнона с цинготными людьми с русской Аляски. А через полчаса перед собравшейся на берегу толпой испанцев, в полном облачении, в треуголке и при всех регалиях, сошёл со шлюпки камергер и кавалер Николай Петрович Резанов.

Бронзовые плиты с Екатерининскими орлами и витиеватыми буквами — «земля сия принадлежит Государству Российскому» были воздвигнуты на калифорнийских горах, а с устья Русской реки, с бревенчатой русской церкви бахнул и загудел долгим медным звоном под Москвой литой колокол.

И двух людей, смутной любовью охваченных, два разных сердца, муку и любовь обрявших, видела она на тускнеющей мозаике города…

Это она, она, Елена Владимировна, бродила по Президио, когда висли серые клочья тумана на соснах, принимая их за тени давно ушедших, памятью своей любимых людей — сеньориты Кончиты Д’Аргуэлльо и кавалера Николая Резанова. Шла на них. сходя с дороги в чашу и двигались они, уходя, исчезая, сливаясь с другими клочьями. В шелесте сосен слышались ей испанские и русские слова, слова, ежечасно и ежеминутно повторяемые на Божьем свете, никогда не стареющие, никогда не теряющие своей трепетности…

Писала стихи о нём, — о Сан-Франциско, его минувших днях, падре из миссии… О видениях в Президио, любви и терпении человеческого ожидания… О маяке с острова Верба Буена, слепым и холодным глазом режущим густое молоко тумана… О жёлтых закатах над перламутровой мозаикой города…

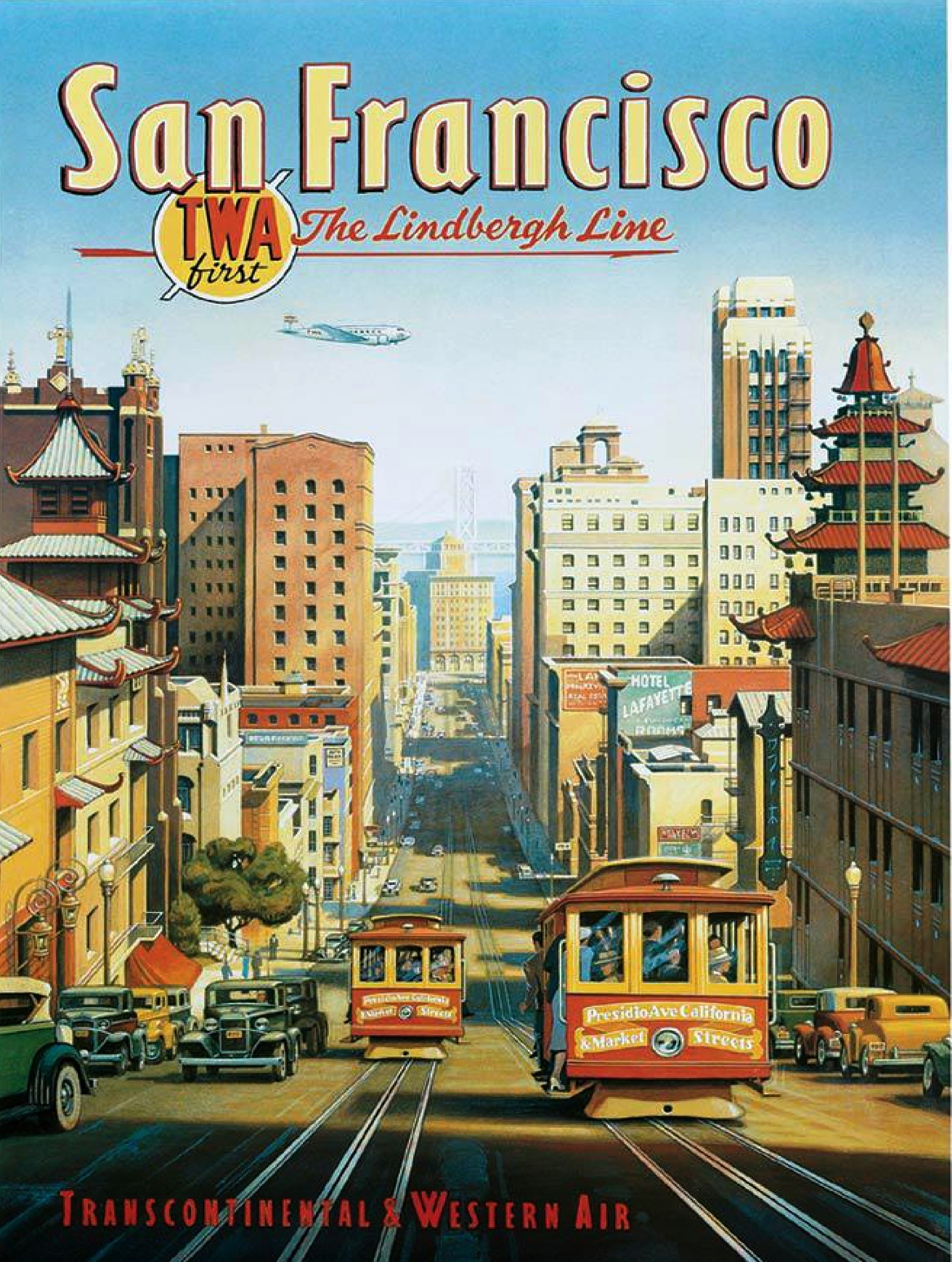

Чёрно-белая видеозапись межвоенного Сан-Франциско

4.

Был другой город. Другой Сан-Франциско.

Жизнью уездного города зажил он, расположенный вдоль еврейско-японско-негритянской улицы Филлмор, где в нарядных домах похоронные бюро, а в старых и грязных живут живые.

Поближе к еврею лавочнику и его русскому разговору метнулась эмигрантская волна, эти правнуки кавалера Николая Петровича Резанова, через сто двадцать лет осевшие на этих местах, через которые много раз проезжал он в коляске, запряжённой мышастыми мулами, направляясь от порта в Президио.

Крепко осели на этих облюбованных местах, завели свои эмигрированные обычаи и окончательно вытеснили другие языки с Филлмора — и рыжий еврей из фруктовой лавки стал называть своего компаньона, тоже взлохмаченного, «Леонидом Андреевым», а покупателей «братишкой».

Приехав, посуетились некоторое время, будучи ещё чужими на этих новых местах, но скоро освоились, разместились по фабрикам, заводам и скотобойням и сразу же заговорили на изумительном английском языке.

Ещё немного пожили, уже окончательно укрепив под ногами почву и, недаром стихия и Россия рифмуются вместе! — стихийным пламенем вспыхнули общества, союзы, клубы, кружки, театры и собрания — и зажила третья Россия бредовой, шалой, взвихренной жизнью…

Весна переходила в лето, лето в осень и зима в весну, но по приметам узнавали о них: весну по сирени, соломенным шляпам и тёплым пальто; по жёлтым закатам, туману и ветру — лето…

Но жили не сезонами, они шли своей стопой, а крепко хранили два знака времени: понедельник и субботу! С понедельника, встав на работу, если была, торопили время — суббота с полднем работы и недельным мытьём становилась лелеянной мыслью.

Вечерами, заложив руки за спину, прогуливались по Филлмору, совсем, как там, в старых местах, только не хватало для полной реальности фуражки и кокарды. Крепко храня обычай старины, с щёлканьем каблуков подходили к намозоленным ручкам швеек и работниц с фруктовых фабрик уборщики помещений и маляры. Жизнь шла по регламенту, отступлений не допускалось. Выпивали под поговорочки: «год не пью, два не пью, а под суп выпью», много раз пили «первую за дам», подносили под нестройные голоса чарочку, «на серебряном блюде поставленную», пели хором «Из-за острова», а к концу, под слова «скатерть вся была залита вином», поливали на стол прямо из пузатых талонов красное калифорнийское вино.

К заутрени всем составом собирались у церквей — единственный день в году, когда сливалась вся многотысячная эмигрантская масса; на Пасху с раннего утра в смокингах и жёлтых ботинках разъезжали блаженно подвыпившие на трамваях по знакомым с визитами.

Так жили, работали, завивали своё российское горе верёвочкой, плакали и смеялись все эти годы. Нарождались новые, женились ещё бывшие вчера дети, умирали старые. Всколыхнулась жизнь наружно, но внутри её, в её безостановочно текущих соках был свой порядок, свой закон. Слёзы и смех были на её наружном покрове. Слёзы и смех…

Плакали втихомолку, особенно в те ночи, когда сырыми пластами стлался туман и тревожно кричали на рейде сирены. Тогда опускался другой туман, заволакивающий души человеческие. Беспокойным и липким был он, стелящийся по давно оторванным календарным листкам, и долго ворочались люди в глухих комнатах, не будучи в состоянии заснуть.

Но дни были иные, в их шуме и движении рассеивались ночные беспокойства, дни были в шутках, прибаутках, в злословии. Ахнула восхищенно колония, ахнула — и зашумела — ничего подобного до сих пор еще не было, когда узнала, его в иске Щукиной, упавшей с трамвая, против трамвайной компании, была вписана статья: «за прерванные супружеские сношения в течении двух месяцев — две тысячи долларов!»

Ахнула и загоготала! Это было ново и ещё непревзойдённо! А местные шутники, после маленького подсчёта карандашом, прикинув годы Щукиных, пришли к заключению, что никогда ещё, ни во времена Царицы Савской, ни во времена Клеопатры, любовь не стоила таких денег!

Но не всё было смешным в жизни филлморского Сан-Франциско. Но о другом забывали скорей. О них почти не говорили.

Отказывая себе во всём, бросив даже курить дешёвый табак, работал Чаликов, переживший в России трёх императоров, «великую бескровную» и изгнание, откладывая каждый доллар и каждый цент на страховку, чтобы его Нюточка-Анюточка не бедствовала после его смерти. И когда был полностью выплачен полюс, силы оставили его. Вечером, когда жена ушла в кинематограф, написал коротенькую записку, потрогал на комоде выцветшие карточки, пошёл на чердак.

Тяжело ступал натруженными ногами по крутой лестнице, маленький, седенький с выгнутой спиной, жарко раскуривая на ходу последнюю сигарету…

А через несколько минут страшной человеческой судорогой повис с конца бельевой верёвки, едва касаясь пола ногами в полосатых подштанниках образца расцвета империи.

Ещё более нелепой стала бы его судорожная фигура, если бы знал Иван Захарьевич последним мучительным, бессильным знанием, если бы видел мутнеющими зрачками застилавшихся глаз, что придёт к его любимой Нюточке-Анюточке согреть её остывающее вдовье ложе Стёпочка Жигалкин, прозванный Зажигалкиным, молодой, развинченный, с острыми чёрненькими усиками, с головой в напомаженных колечках, в двубортной жилетке с пёстрым шарфиком под пиджаком.

Страшным было бы проклятие, вырвавшееся в последнюю минуту с синеющих губ, с кроваво-вздутого языка, если бы знал Иван Захарьевич, что скоро, скоро, в жажде потянуть с уголка карточку, снесёт Стёпочка Зажигалкин в игорный дом вдовьи деньги, пробуя на них своё счастье!.. Эх, эх…

Так было над всем содеянном: великие деяния сходили на нет, малые вызывали шумиху. О малых говорили на углах улиц. О великих молчали.

Так было. Так будет.

Загорались дни серо-красными рассветами, когда в городе усталыми глазами ещё щурились белесоватые фонари. Жёлтыми закатами умирали они, сливая красное золото на верхних окнах небоскрёбов в бронзовый оттенок, в тот час, когда печален пепельно сиреневый город, лежащий внизу, на некогда бурых горах.

А ночами умирал и зарождался, вспыхивал и гас белым бесстрастным глазом маяк с Верба Буена.

Холодный и чужой оживал и умирал он…

Над землёй и городом, названном в честь Святого Франциско, веяли в воздухе дни весны и лета, осени и зимы. По приметам узнавали их люди, жившие по двум знакам времени: понедельнику и субботе. Осень по золотисто-синим дням, по дождям зиму…

Так было. Так будет.

Цветная запись Сан-Франциско, 1930‑е гг.

5.

После работы поднималась Елена Владимировна к себе на третий этаж и в маленькой кухне на газовой плитке начинала готовить обед. Внизу хлопала входная дверь, возвращался домой Мартын Иванович, а вскоре за ним, содрогая лестницу, грузной поступью поднималась его жена, Принцесса Казанская. Несколько раз хлопал Мартын Иванович, выходя из комнаты в конец коридора и обратно в кухню. Он заглядывал в комнату квартиранта и, если его не было, открывал радио, вертел ручку, и невероятно громкие станции быстро чередовали друг за другом. Найдя то, чего хотел, Мартын Иванович открывал дверь, чтобы было слышнее, и разухабистое треньканье балалаек вырывалось из квартирантовой комнаты и наполняло весь дом, и тогда, бессильно опускалась на стул Мадонна из Тетюшей, держа в руках ложку, которой снимала ноздреватый навар супа, и её белое сдобное лицо принимало зачарованное выражение. Музыка действовала на неё, она оставляла ложку на столе и шла к телефону, и расшатанные половицы коридора скрипели в такт музыки, в такт её тяжёлой походки. У телефона она не говорила, она пела, сладко играя фальшивыми интонациями, но после первых десяти минут в двери просовывалась плешивая голова Мартына Ивановича, он махал рукой и раздражённо спрашивал — «когда же обед, я хотел бы знать»? Она прикрывала трубку рукой и её голос больше не пел, он сразу лишался музыкальных интонаций, так же как лицо, менял выражение, он шипел: «отвяжись, пожалуйста!», и Мартын Иванович так же быстро исчезал за дверь и ещё громче ставил радио, и голос, которому мог бы позавидовать любой чревовещатель, пел оттуда «Аллаверды, Господь с тобою»…

Однажды, выйдя в коридор, натолкнулась Елена Владимировна на высокого, полного господина. Остановилась, не сводя с него глаз. Не сводил глаз он. Поклонился, отодвинулся в сторону, сделал движение, словно хотел заговорить, но открылась дверь, выплыла Мадонна из Тетюшей, пропела в рыжий мех горжета:

— Александр Иванович, я готова!

Свесилась с перил, смотрела на спускающуюся фигуру с квадратным лицом Рябикова, слышала звук захлопнувшейся двери.

А вечером долго ходила по комнате прижимая к своей груди серого котёнка и плакала горькими слезами. Тысячами ласковых слов, тысячами ласковых названий, которые может придумать только женщина, называла она его, думая о ребёнке. И видела ясно перед своими глазами того, кого называла поочередно то Никитушкой, то Оринушкой, и мучилась всей страстью неиспытанного материнства.

И представлялся он ей, её муж, то похожий на Колю Сергеева, то на Рябикова, и не было той прежней стыдливости, когда думала о нём и о своём теле, мукой неведомой измученном, которое хотело жить и выполнить всё то, ради чего оно было создано.

Тягостью и смутой разливалась по нему тяжёлая кровь.

— Господи, Господи, шептали её губы, — дай мне счастье, сына, первенца, чтобы я могла сделать его лучшим из всех живущих…

Потом, вытянув из-под комода ошеломлённого и напуганного бурными ласками котёнка, поила она его из блюдечка, нежно гладила его по спине и приговаривала:

— Глупенький, мои котёночек, мои маленький!.. Глупенький…

Липкие хлопья тумана ложились над городом, протяжно выли сирены с бухты, точно говорили о безысходности!

Рождался и умирал, гас и загорался белым, невидящим глазом маяк с Верба Буена…

Утром после бессонной ночи и вспухших, высохших глаз, в трамвае увидела она женщину с маленькой девочкой. Взрослой казалась девочка, щурившая свои серые глаза, и подростком мать, наспех намазанная, невыспавшаяся, в короткой юбке, из-под которой выглядывали колени с узлами накрученных чулок и икры-рюмочки. Девочка прижимала к своей груди мешочек с завтраком, узила умильно глаза и говорила:

— А у меня в мешочке кэйк, сегодня мой день рождения. Когда я буду завтракать в школе, я буду есть кэйк за папу, за маму, за бабушку, а когда вырасту большая-пребольшая, я буду много работать, чтобы ты уже не работала…

Лицо её было счастливо годами детства, днём рождения и предвкушением торта.

Не выдержала Елена Владимировна детского лепета, глаз сияющих и умильного личика, соскочила с трамвая на первой остановке. Дома упала навзничь на постель, заплаканным лицом в сырую ещё подушку. И весь тот день, и много других, металась в жару, бредя ласковыми названиями и именами, которые могла придумать только женщина!

Далёкими зарницами бредила она, теми, что неторопливыми полосами вспыхивают на севере, где залегла прекрасная земля… Белыми ночами, в которой томились смутой бессонные люди… Вечером, застывшим над бронзовым памятником, когда цвели липы и пахло сиренью…

Ночью пришёл он. Чувствовала его молчаливую фигуру, стоявшую за кроватью у изголовья. Хотела повернуть голову к нему, но она не повиновалась. Сел у её ног, тяжестью тела придавил край подвернутого одеяла. Не было видно его лица, сумрачным силуэтом, заслонившим синее окно, сидел он. Подняла тогда обессиленную голову, вгляделась сухими глазами в его лицо, начинавшее проясняться и принимав знакомые черты ввалившегося лица Коли Сергеева. Медленным движением руки распахнул на груди край одежды и увидела она от плеча к бедру чёрную, зияющую пустотой, рану…

6.

Когда встала и нетвёрдыми шагами подошла к окну, увидела над Сан-Франциско золотисто-синие дни осени, когда уже прошли летние туманы и ещё не наступили дожди.

Печален был пепельно-сиреневый город. Чище и прозрачнее становились краски, делаясь совершенно сиреневыми, когда снижалось над океаном солнце. А к закату золотились окна, серой мозаикой ложился город.

Тихая и успокоенная сидела Елена Владимировна. В зеркало глядело на неё чужое, исхудавшее лицо, тронутые серебром волосы. Неожиданно стало жалко себя, даже пожалела, как незаслуженно наказанного ребёнка. Но уже не плакалось. Покорной и притихшей сидела она.

7.

Опять замелькала жёлтая материя, грубый, негнущийся плис, и бесконечные пуговицы, напоминавшие отходившие дни. Над всем был закон и порядок, нельзя было поднять на него руку. Нельзя было нашить пуговицы, которые должны быть на поясе, впереди, а эти по поясу. Тогда сразу бы остановилась фабрика Бульдог, замутился бы разум хозяина и растерянные ходили бы люди, в отчаянии берясь за головы…

8.

В субботу собрались у неё гости — Мартын Иванович, его жена, Рябиков и Толя Хопкинс.

И гудел монотонно Мартын-с-балалайкой:

— Это‑ж прямо до чего странно! Вот к примеру эту, как её, Перевалиху! Ведь вот хоть бы раз пришла в церковь, хоть бы раз! А вот когда умер сын, старший-то, — ну, Бог, одним словом, покарал — так на‑ж тебе, каждый день стала приходить! И не молится, как вообще-то полагается, а припадёт к полу и лежит часами! Хотелось это мне подойти к ней, да и сказать — а почему вы вот раньше-то не хаживали в храм Божий, вот за это-то, видно, и наказал вас Бог! Да, уж, думаю, Бог с ней, всё одно, одним словом, не исправить их! Я вот одно про себя могу сказать — никогда в жизни я никого не обижал, даже родным не был в тягость…

— Ну-уж, ты, как начнешь говорить про религиозное, так никогда не кончишь, — пропела Мадонна из Тетюшей, поднося ко рту чашку чая медлительной рукой с откинутым мизинцем.

Грузно и сосредоточенно сидел Рябиков, не проронив за вечер ни слова. Смотрела на него Елена Владимировна, задумалась о далёкой были, не слышала разговоров, не отводила невидящих глаз…

…Белая ночь, только что перешедшая из редеющих сумерек, белая ночь над прекрасной землёй на далеком севере. В белесоватом воздухе совсем молочные стволы берёз, сладко пахли летние травы. Разбежались по роще голоса подруг и приятелей, осталась одна с Колей Сергеевым. Он наклонился над ней, обхватил руками, подтянул к себе, стал часто целовать, круто заломив ей голову. Полуприкрытыми глазами увидела она в его глазах муку, от которой стало радостно и страшно. Не оставалось больше ноли и усилий. Только когда почувствовала меж крепко стиснутых колен его горячую руку и дыхание, ставшее совсем тяжелым и прерывистым, вскочила, оттолкнула сильным движением, и побежала, теряя шпильки из рассыпанных волос, через высокую траву, между застывших деревьев, на мерцавшие огни города…

В своей комнате, не зажигая огня — не всколыхнулась белая ночь — колотилось сердце и жарко горели по девичьи стыдливые колени. А в слезах был стыд и унижение, мука и радость великая…

Складывала губки бантиком, жеманно поводила плечами Мадонна из Тетюшей, повизгивала высоким смехом:

— А я разыгралась сегодня в теннис и стало мне жарко, жарко, словно я, извиняюсь, вышла из ванны.

Кудахтал старческим куриным смехом Мартын Иванович, глядя на неё любящими глазами:

— Ишь, ты, развеселилась, курносенькая!

Потом Толя Хопкинс, весёлый проворотчик и пустельга, играл на гитаре «Качучу» и вальс «Отвага Шамиля», в промежутках налегая на красное вино. Склонив голову на бок, слушала его принцесса Казанская, разглядывала на гитаре красные ленты, вздыхала в наиболее чувствительных местах. Щурил на неё свои медвежьи глаза Мартын Иванович, облокотившись на стул и сложив пальцы на животе.

И вдруг новыми глазами посмотрела Елена Владимировна на Толю Хопкинса, на его смуглое лицо, вьющиеся чёрные волосы, обсыпанный перхотью воротник, и рабочие руки со следами краски под ногтями. И отошло то далёкое, уже невозвратимое, быль старых дней, то, над чем мучилась и плакала. И отошло другое: вместе с остальными присутствующими отошёл Толя Хопкинс, с гитарой в красных лентах, роняющий в разговоре «пардон, извиняюсь и мадемуазель». Простым, человеческим стал он перед её глазами, потерянным, как она, одиноким.

И уже не было слышно ни вздохов принцессы из Тетюшей, ни гитарного журчания Терека в «Отваге Шамиля» — всё это отошло перед одной мыслью, обревшей определённый смысл…

А когда после того, как все ушли, он, совсем уже захмелевший, заснул на диване, осторожным движением вытащила она из-под его руки гитару и положила его ноги на диван. Расстегнула ворот его рубахи, развязала галстук, расстегнула пуговицы жилета и освободила пояс, а он просонья невнятно бормотал и шевелил губами. Тронутая жалостью, охваченная нежным чувством к нему, наклонилась она над диваном, коснулась чуть слышно рукой пряди над лбом, поцеловала в голову. Хотела раздеть его, уложить удобней, снять пиджак с порванной подкладкой, и мучилась внезапно пришедшим стыдом, хрустела пальцами от нерешительности.

Всю ночь просидела с поджатыми ногами на кресле, закутавшись в тёплый платок, прислушиваясь к живому дыханию и храпу, доносившемуся из-под чистого девичьего одеяла.

9.

К вечеру следующего дня привёз Толя Хопкинс всё остальное своё имущество — гитара была уже на месте — перевязанный верёвками чемодан и ящик с кистями.

Долго не могла заснуть в ту ночь Елена Владимировна. Закинув за голову пахнувшие краской и скипидаром руки, уже хозяином храпел Толя Хопкинс. Вытянувшись, боясь разбудить его своим прикосновением, лежала она, прислушиваясь к биению своей крови, по которой прекрасной мукой растекалась любовь.

10.

И цвела сирень, и весна веяла над землёй. Весна, которая приходит каждый год, когда цветёт сирень нежным сиреневым цветом.

В честь того, кто жил простой, схимнической жизнью назван этот город. Кто был прост как полевой цветок, чист, как студёная вода ручья на вершине Альверна, под которой голубеет долина Умбрии. Он смеялся, пел и любил людей. Он любил сойти с пыльной дороги на влажную от росы траву, замочив босые ноги и край сутаны, и долго вдыхать сладостный запах полевых цветов.

Но в полях за городом Святого Франциско не бегут весенние ручьи и на короткий месяц зеленеет трава, чтобы пожелтеть и засохнуть бурым цветом до следующей весны.

А в дальних землях — весна идёт с юга! — ещё лежит в низинах синеватый снег, но уже краснеет пятнами глина и подснежники — цветы первые — пробиваются через талую землю. Липкий сок сочится с деревьев и неведомой тяготой наливается птичья, звериная, человеческая кровь.

Но вскоре полная весна подходит к прекрасным землям, лежащим на севере. И начинает цвести сирень и клубиться яблони, а над реками распускаются горьким запахом черемухи. Небо тёмно-фиолетовое, тёмно-лиловое, вымощенное чистыми весенними звёздами, и поёт по тем ночам, по прекрасным ночам далёкой земли в щемящем сполохе соловей — птица любовная.

Но что мне и что моим писательским дням до тех далёких дней прекрасной земли, лежащей на севере, за двумя океанами, равной которой нет ничего на свете?

Что мне до весенних трав, до сирени и лип, до любовного соловьиного посвиста?

Что мне до них?

И здесь веет над землёй весна и цветёт сирень. Но запах её — запах улиц и бензина.

Публикация подготовлена автором телеграм-канала CHUZHBINA.