В издательстве «Новое литературное обозрение» вышла книга британского культурного теоретика и музыкального критика Марка Фишера «Призраки моей жизни», где автор резюмирует сюжеты своих интеллектуальных поисков: в ней он рассуждает о кризисе историчности, культурной ностальгии по несвершившемуся будущему, а также описывает напряжение между личным и политическим, эпицентром которого оказывается популярная музыка. Одним из центральных интересов Фишера был глэм-рок. Музыкальный обозреватель Пётр Полещук, опираясь на работы Фишера, исследовал для VATNIKSTAN влияние глэма на русскую музыку.

Покойный теоретик культуры и автор книги «Капиталистический Реализм» Марк Фишер пытался отыскать самые революционные веяния культуры прошлого, чтобы попытаться выстроить их в нарратив и найти возможные отголоски в настоящем. Одним из таких нарративов оказался названный Фишером «глэм-континуум».

Фишер, возможно, был первым известным философом в XXI веке, пытавшимся популяризировать часто игнорируемый жанр. Например, многие документальные медиа (книги, фильмы) репрезентируют глэм либо как часть арт-рока, либо как предтечу панка, что справедливо, но не даёт увидеть полной картины. Начатое Фишером продолжили и другие теоретики (как, например, Саймон Рейнольдс), но уже прописывая глэм-нарратив не только со стороны артистов, вышедших из-под прямого влияния условных Боуи с Ферри и Боланом, но и со стороны нерефлексивно наследовавшихся черт от глэма другим жанрам.

Глэм-артисты начала семидесятых (Боуи, Roxy Music, T.Rex), наследуя уорхоловской философии поп-арта, отменяли контркультуру шестидесятых с её претензией на аутентичность, полагая её по сути искусственным идеологическим конструктом, выданным за «натуральность». Если контркультура мыслила своей основой некое коллективистское молодёжное движение, то глэм праздновал индивидуализм — странность, выбивание из социальных норм и ожиданий общества и, что особенно характерно для перечисленных выше артистов, практику перформативности в самом широком смысле этого слова. Глэм, иными словами, утверждал, что как таковой прямой искренности в популярной музыке быть не может. Поэтому единственный способ остаться искренним — осознанно отменить претензию на «самовыражение», выбирая вместо этого роль и образ. Это довольно лаконично выражено ещё одним декламатором про-глэма Оскаром Уайльдом: «дайте человеку маску, и он скажет вам всю правду». Именно поэтому в глэм-роке так много артистов, прибегающих к альтер-эго и/или исполняющих песни от третьего лица.

Помимо этого именно глэм ознаменовал революцию гендера, продемонстрировав его условность и зависимость от обстоятельств. Это выражалось не только в буквальных травестийных переодеваниях музыкантов, но и в том, что их музыка стала более чувственной. Как писал Фишер:

«Когда хиппи вырвались из своего гедонистического тумана, чтобы захватить власть, они принесли с собой презрение к чувственности. Грубый функциональный утилитаризм плюс эстетическая неряшливость и непоколебимое чувство правоты — отличительные черты буржуазной чувствительности».

В свою очередь музыка глэм-групп пестрила ощущением покорности и сентиментальности (Болан), травести-эйфорией и кэмповым дендизмом (Боуи времен Ziggy Stardust), поп-лоском и радийностью (Roxy Music, Sparks, Queen), гимновостью (Slade, Mott The Hoople).

Эти и многие другие характерные для глэма черты (о них подробнее в моих лекциях) оказались настолько изоморфны поп-музыке как таковой, что все новые поколения артистов, которые не страшились стигмы «поп», а обращались к этой приставке как к вокабуляру, по-новому интерпретировали эстетику глэма на лад уже своего времени и места. И о последнем — поподробнее.

Специфика места — нечто, что отсутствует как в работах Фишера, так и в работах его последователей. Безусловно, Фишер много писал о том, как глэм работал с Англией, но и только с ней. Иными словами, в работах Фишера и его почитателей нет никакого внимания к именам в глэм-нарративе за пределами Англии и США. Тот же Рейнольдс не забывает вставить в свой глэм-нарратив Канье Вэста, но совершенно игнорирует группу X Japan и японский visual-key (японского жанра, замешанного на панке, глэм-роке, хэви-метале и театре Кабуки). Но печальная правда: любое поп-явление, не маркированное как принадлежащее какой-либо другой культуре, по умолчанию понимается как явление западное. Однако я не собираюсь говорить о культурном империализме, в конце концов, это историческое обстоятельство, которое приходится просто принять за данность. Вместо этого видится логичным развитием идей Фишера продолжить складывать глэм-континуум эндемичный своей культуре, к добру или к худу, но с неизбежной оглядкой на Запад.

И последняя, но не менее важная ремарка заключается в том, что кэмповая эстетика, характерная для глэма, на территории бывшего СССР проявлялась в основном в эстраде, тогда как условно называемая рок-среда в целом дистанцировалась от проявлений такой неоднозначной сексуальности, тематик песен и прочих характеристик. Но, пытаясь открыть глэм-нарратив в отечественной музыке, тем важнее посмотреть на ту сферу, где проявление глэм- и близкой к глэму эстетики выделяется как не свойственное и, тем самым, особенно яркое.

Русский рок и советский нью-вейв

На западе истоки глэма принято искать в раннем рок-н-ролле, когда он ещё не был опутан мифами о подростковом бунте и самовыражении, а был предельно сегментоцентричным продуктом и частью шоу-бизнеса.

В случае бывшего СССР, однако, дело обстоит иначе. Истоки глэма попадают в страну, как и остальная западная музыка — посредством контрабандного ввоза зарубежных пластинок. Не секрет, что лидер «Зоопарка» Майк Науменко был большим фанатом Марка Болана из T.Rex и Лу Рида времен его сольного Transformer, а Борис Гребенщиков и вовсе копировал Дэвида Боуи.

Но если исток западного глэма был по своей сути сердцем шоу-бизнеса и звукозаписывающей индустрии (от чего безуспешно пытались сепарироваться хиппи), то русские рокеры в первую очередь наследовали «детям цветов». Оттого в их музыке (того же Науменко и БГ) обращение к глэму было скорее на уровне общей кальки с западной музыки, тогда как настоящим риторическим эталоном для первых отечественных рокеров оставались хиппи с их педалированием аутентичности.

Позже ситуация стала сложнее: каждый уважающий себя музыкант начал тяготеть к саунду нью-вейва (феномену, во многом ответственному за развитие глэмовских концепций) и перенял больше музыкальных ходов глэм-икон (в творчестве того же БГ Боуи временно начинает ощутимо превалировать над Диланом). Гребенщиков написал песню «Сергей Ильич» — явный оммаж «Cat Black» Болана, Науменко в том числе упоминал пионеров глэма в «Седьмой главе»:

«И утром я встану первый, приготовлю кофе и торт

Поставлю T‑Rex, и тебя разбудит бодрый мажорный аккорд».

Если посмотреть на то, как выглядел Цой, то можно было запросто подумать, что он играет что-то прямо вторящее новым романтикам. И правда, любимой песней Цоя, несмотря на бэкграунд фаната The Beatles, была «Guilty от Classic Nouveau».

Однако к тому времени уже сложилась своя идеологическая рамка того, что журналисты самиздата окрестили условным «русским роком», социальные коннотации которого ощутимо довлели. Поэтому экспериментов с гендером, простыми поп-мотивами и «странностью» можно было не ждать. Собственно, никто и не ждал. Но именно в подобных рамках начинают проявлять себя всеми нами любимые исключения из правил.

Жанна Агузарова и группа «Браво»

Условно можно сказать, что проблес(т)ки глэма в России начались с Жанны Агузаровой. Причём я подразумеваю и группу «Браво», как редкий для СССР ансамбль, явно писавший музыку как адаптированную на русский язык музыку западной индустрии развлечений. В милых твистах «Браво» на деле рок-н-ролла значительно больше, чем в патетике БГ, причитающего, что он уже мёртв.

Выражаясь иначе, не только инопланетный образ Агузаровой воплощал некоторые глэм-паттерны, но и её первая группа имела много общего с тем же феноменом, что запустил западный глэм (да и к тому же «Браво» неоднократно выражали уважение одной из главных отечественных около-глэм групп). Троицкий, описывая появление «Браво» и Агузаровой на сцене недвусмысленно подмечал, что «со времён танцев под доморощенных битников мы успели отвыкнуть от того, что живой рок-н-ролл — это не только „круто“, но и весело».

Но, разумеется, основным мостом между глэм-риторикой и нашей рок-музыкой была сама Агузарова. Ещё до перевоплощения в марсианку, Жанна Агузарова, по словам того же Троицкого, «придумала престижную сказку, что её зовут Иванна Андрес, а родители — дипломаты и работают за границей». Едва ли можно вспомнить более яркую историю из отечественных рок-архивов, которая так напоминала бы и об альтер-эго Боуи Зигги Стардаста, и о куче выдуманных историй Болана. В книге о глэме Саймон Рейнольдс писал:

«Ключевые фигуры, такие как Марк Болан, Дэвид Боуи, Roxy Music, Элис Купер, Стив Харли из Cockney Rebel — все эти артисты были очень самосознательными, они играли в игры со славой, их привлекала идея создания публичной персоны, несколько автономной от тебя „настоящего“. Они были чрезвычайно подкованы в понимании того, что такое средства массовой информации: блестящие интервьюеры, которые превратили рекламу и хайп в форму искусства. Эти звёзды были глубоко вовлечены в создание своих собственных образов, а также в процесс маркетинга и рекламы».

Всё это справедливо по отношению к Агузаровой. Никакое интервью Жанны Хасановны не проходило без замешательства интервьюера, которого Агузарова как минимум озадачивала весьма странными ответами. Но, что самое главное, это замешательство, согласно квир-исследователю Стефану Амико, было сознательной операцией Агузаровой по разыгрыванию своей странности, того самого «индивидуального другого», что позволяло ей маневрировать между общественными ожиданиями и конвенциями. И чем дальше Агузарова эксплуатировала марсианское эго, тем более зыбкой становилась граница между ней настоящей и её образом. Как писал исследователь Даниил Жайворонок:

«Агузарова действительно „отпугивает“, то есть оставляет в растерянности и недоумении взгляд, сталкивающийся с нераспознаваемым иным. Она сознательно конструировала себя в качестве другой, не вписывающейся и не желающей вписываться в обычные категории и стандарты, в том числе в сфере гендера и сексуальности».

В дополнение к связке с глэмом остаётся добавить, что образ Агузаровой, аналогично английским глэм-артистам, включал в себя элементы, которые вступали в противоречие друг с другом, что затрудняло идентификацию Агузаровой со стороны любых нормирующих инстанций. Как отмечает Жайворонок:

«… Амико отмечает, что „эксцентричный бриколаж стилей“ Агузаровой может включать как традиционно маскулинные (например, военный мундир), так и традиционно феминные атрибуты (платочек, высокие платформы, яркий макияж), которые, тем не менее, сочетаются между собой и другими элементами имиджа таким образом, который не укладывается ни в какие заранее заготовленные категории. Мужская и женская гендерная маркировки отменяют реальность друг друга, вместо этого превращаясь в знаки чистого отличия, экстериорности, вненаходимости».

«НИИ Косметики»

Анри Инспектора, экс-гитарист «НИИ Косметики», писал:

«Я думаю, что именно мы — первые из московских команд, стали использовать макияж и шоумена. В среде советских рокеров это было не принято. Мы стали первой глэм-группой».

Едва ли в Советском Союзе можно было ожидать появление группы с названием «Институт Косметики». Страна, где представление о том, что быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей не признавалось легитимным (да и редко признаётся сегодня), могла вспахать почву для рождения условных «Россиян» и ДДТ, но совсем не для группы экстравагантного Михаила «Мефодия» Евсеенкова. Именно поэтому «НИИ Косметики» воспринимаются своего рода инопланетянами в русской музыке — не столько из-за влияния той же глэм- и новоромантической эстетики (в конце концов, кто только не вдохновлялся новой волной?), сколько из-за сексуальной озабоченности.

Как писал Кирилл Кобрин, несмотря на то, что в Британии и СССР распространялась по большому счёту одна и та же социалистическая утопия, в Великобритании она породила искусство социально и сексуально перверсивное, проникнутое сарказмом по поводу социальной несправедливости, очень тонко реагирующее на окружающий индустриальный ландшафт и образ жизни пролетарского города, а в СССР — нечто интеллигентское, эскапистское, полное диванной задушевности.

Но с такими песнями, как «Секс-эгоист» и названиями альбомов вроде «Военно-половой роман» и строчек «вчера я не ведал поллюции» или «мне поможет только терапия твоих губ», «НИИ Косметики», казалось, перебрались к нам даже не из Англии, а с другой планеты. Для выхолощенных почитателей британской новой романтики они были слишком визуально дикие, значительно более панковские по своему эпатажу, напоминая своей вульгарными одеяниями New York Dolls, а гендерным (дис)балансом участников The Cramps. Некоторым на сцене они напоминали Adam & The Ants (например, Кинчеву), некоторым Roxy Music, а некоторым и вовсе Wham!. Но как бы то ни было, «Институт Косметики», как и подобает настоящим артистам, не мимикрировал под западные стандарты, а брал и использовал их на своё усмотрение. Это, разумеется, касалось и музыкальных ходов.

Иногда классические поп-гармонии звучали неприкрыто прямо, как в песне «Оборотень лис», где нетрудно услышать номер 1985-го «Non stop the dance» Брайана Ферри. Иногда создавалось впечатление, что «НИИ Косметики» заполняет ту нишу, в которую так и не сумел войти в силу скудости технического оснащения и разницы задач с менее «одухотворёнными» западными коллегами русский рок первой половины десятилетия.

«НИИ Косметики», возможно, самое яркое подтверждение идеи Фишера о том, что «глэм — это панк; исторически и концептуально». Любимая песня Мефодия — «Ashes to Ashes» Боуи — ставшая символом преемственности между глэм-поколением и поколением новых романтиков, тому ещё одно подтверждение.

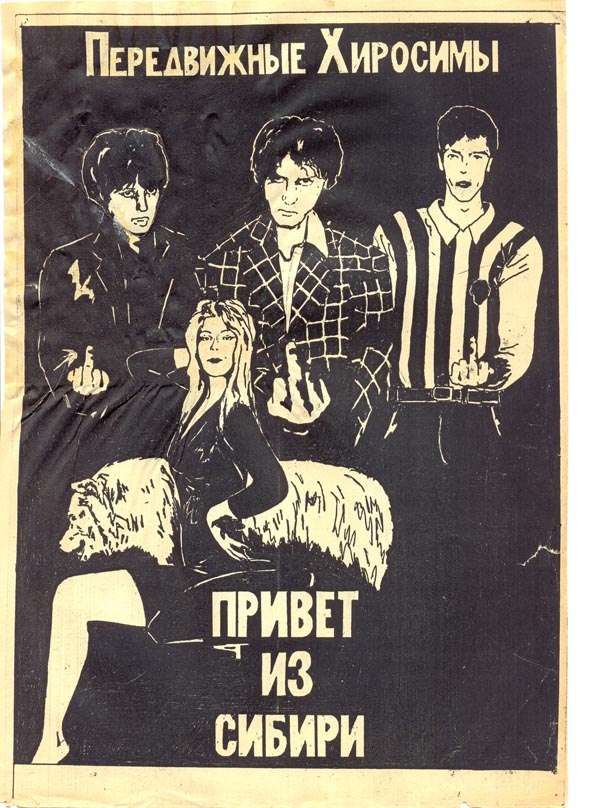

«Передвижные Хиросимы»

Томская группа «Передвижные Хиросимы» — это по умолчанию история об андердогах в без того маргинальной попытке отыскать глэм-нарратив отечественной музыки. А всё потому, что «Хиросимы» полностью выключены из любого нарратива вообще: про группу Вячеслава Шатова сложно найти упоминания в официальных документах истории девяностых.

Причина — они выделялись не только географически, но и эстетически. Если старомодное слово «неформат» действительно может справедливо описать какую-то группу из того времени, когда это слово было самым что ни на есть модным, то это «Передвижные Хиросимы». Неслучайно их иногда характеризуют как мод-панк или денди-панк, что, согласитесь, нетипично как для отечественного панка в целом, так и для всевозможных DIY-ответвлений девяностых.

Пёстростью и чем-то сексуально провокативным на фоне тех же «НИИ Косметики» группа не отличалась, но выглядела на порядок элегантнее любой другой панк-команды в стране. Элегантность никак не противоречила панковскому attitude, в общем, одеты были не столько с иголочки, сколько с булавочки, если вы понимаете, о чём я.

Музыкально группа играла гаражный рок, напоминающий сразу и Gun Club, и слегка Birthday Party, и Jesus and Mary Chain, и сиэттлских The U‑Man — ещё одних рокабильных денди из суровой, морозной земли.

Так причём здесь глэм? А притом, что моды — это предвестники глэма. Как писал Фишер:

«Глэм был возвращением к моменту модов, который был урезан хипповским гедонизмом шестидесятых. Как и большинство названий субкультурных групп, термин „мод“ зародился как оскорбление, в данном случае произведённое вечными противниками модов, рокерами. Как объяснял Джефф Наттолл, для рокеров „мод означет женоподобность, надменность, подражание среднему классу, стремление к конкурентной изощрённости, снобизму и фальшивости“… Именно рокеры апеллировали к „аутентичному“ и „естественному“: их бунт представлялся руссоистским сопротивлением цивилизации и массовой культуре. Моды, с противоположной стороны, принимали гиперискусственное: для них, как писал Наттолл, благородство не было чем-то связанным с рождением: скорее, это было что-то, чего можно было достичь через безжалостную денатурализацию тела с помощью украшений и химических изменений».

Примерно такой же субкультурный разрыв (пусть и не настолько радикальный) прослеживался между «ПХ» и другими сибиряками. Хоть группу Шатова и признавали, но никакой схожести с образом предельно аутентичного сиб-панка, чаще всего тяготеющего к пафосу и КСПшности русского рока в группе не было. «Хиросимы» играли отвязно — собственно, именно так, как надобно панк и/или глэм группе.

«Оберманекен»

Более утончённую версию новых романтиков в нашей стране воплотила группа «Оберманекен». Ядро группы, Евгений Калачев и Анжей Захарищев-Брауш, выходцы из высокопоставленных и аристократических семей соответственно. Музыканты с самого начала исповедовали эстетику неоромантизма и постмодернизма с их богемным эротизмом, утончённым развратом и причудливыми поэтическими образами, которая воплощалась в пост-панковой музыке с ощутимыми интонациями а‑ля Дэвид Сильвиэн и Брайан Ферри. Истоки группы берут начало из ленинградской театральной среды.

Как говорил создатель группы:

«Я основал группу в 1980 году в Питере, в одном из первоначальных составов были Женя Титов и Олег Шавкунов. Стилистически это напоминало Боуи времён Young Americans и T. Rex — смесь глэма и пост-панка. Но затем я попал под чары новой романтики: Japan, Duran Duran».

«Оберманекен» всегда находились где-то «сбоку» от жизни столичных сцен. Собственно, это неудивительно — группа много турила за границей, в том числе выступив в CBGB и с группой Nirvana (до чего же странная коллаборация, не находите?). Но другая, более интересная, на мой взгляд, причина их эстетской обособленности, состоит в основных влияниях, оказанных на группу: это Roxy Music и Japan. И действительно, ближайший аналог к холодным Ферри и Сильвиану на отечественной сцене — безусловно, Анжей Захарищев-Брауш. Влияние его голоса можно описать аналогично тому, как Марк Фишер в своей заметке об альбоме Tin Drum группы Japan описывал вокал Сильвиана:

«Это не голос, который раскрывает [личность/душу] или даже притворяется, что раскрывает. Это голос, который скрывает, маска, прямо как макияж… »

И, разумеется, музыка: этакий арт-рок для подростков, с присущим блеском и нищетой.

Описывая альбом «Tin Drum» группы «Japan», Фишер назвал его «самым поверхностным альбомом на свете», вторя в этом смысле Жилю Делёзу — если поверхностность означает отсутствие глубины, то почему глубина не означает отсутствия поверхности?

Этот вопрос справедлив и в отношении «Оберманекена»: для русской сцены это была слишком, если можно так выразиться, «узорчатая» группа — много орнамента, но совершенно невнятное содержание, отсутствие каких-то очевидных ценностей и аутентичности, но много декадентства и прочего опиумного шика. Конечно, это не означает, что «Оберманекен» был аутсайдером и не имел связей с более конвенциональными группами, отнюдь.

Но с эстетической стороны это была слишком изысканная группа, чтобы увидеть в её поверхности преимущество на фоне остальных групп — глубина и одухотворённость традиционных русских нью-вейв групп, это маскировка отсутствия поверхности. В этом и крылась проблема многих отечественных коллективов: игнорирование того самого орнамента, что в поп-музыке имеет решающее значение (например, как много вы можете вспомнить по-настоящему эстетических обложек того периода?).

«Оберманекен» — это своего рода вопрос к слушателю: так ли нужна глубина и «содержание», когда песня может быть спета как бы между делом, как говорил Артём Рондарев, «тем слабым голосом, который на поверку оказывается безупречен на самых острых углах и поворотах, и с тою меланхолией, которая сама себе содержание и сама лекарство?».

Александр Иванов и группа «Рондо»

Как и в любом другом стиле, в нарративе глэм-рока есть свой гадкий утёнок, который для многих ассоциируется с этим словом гораздо прочней, чем Марк Болан или Дэвид Боуи. Речь о глэм-метале восьмидесятых и всех его производных.

Если глэм-рок был явлением художественно и социально прогрессивным (раздвинув представления о сексуальности, жанровых условностях, вернув рок-н-ролл обычным людям), то глэм-метал — это его реверсия. Разнузданный до стадионных масштабов — невозможно представить, чтоб глэм-метал группы органично смотрелись в тесных клубах, — сексуально консервативный, несмотря на травестийность, и попросту глупый, конформный рейгановскому культу индивидуализма жанр, был доминирующим гитарным роком на протяжении всех восьмидесятых в США.

Если глэм-рок праздновал странность, то глэм-метал утверждал фричество, никак не подрывающее общественные представления о веселье. Несмотря на то, что глэм-метал группы малевались посильнее многих артистов семидесятых, в этих жестах было мало нападок на консервативные устои. Скорее это походило на завоевание территории женской самости, нежели на разрушение какого-то гетеронормативного статус-кво.

Отечественный глэм-метал в этом отношении был полной калькой зарубежного, с тем лишь важным нюансом, что никакой шоу-бизнес платформы в виде чартов, стадионов и всевозможных сексуально-фокусирующихся телереклам в России не было, поэтому местный глэм-метал сразу целил на Запад, потому так и законсервировался в нашей культуре как не больше, чем попытка экспорта (надо признать, самого успешного на своё время). Оттого так много песен исполнялось на английском — и «Moscow Calling» от «Парк Горького» и «Kill Me With Your Love» группы «Рондо» — что для многих, не глубоко знакомых с тонкостями глэма советских граждан, сигнализировало якобы о том, что русская музыка становится на одну сцену с музыкой западной.

Но именно из-за того, что глэм-метал нуждается в постоянном подтверждении своего успеха (ведь как такового иного другого содержания у этой музыки нет), жанру пришлось обставлять себя всевозможными мифами. Самым, пожалуй, показательным примером служит следующая бутафория. В выпуске «Музыкального ринга», где «Рондо» соревновались с Минаевым и ещё парой групп за звание лучших в 1989 году, Максимова представила коллектив так:

«Итак, на нашем „Музыкальном ринге“ ещё одна шоу-группа, превращающая каждый свой выход на сцену в театрализованное представление, где каждый музыкант имеет свой неповторимый образ…Именно это помогло „Рондо“ успешно провести недавние гастроли в восьми городах Канады и США. Американская пресса с восторгом отмечала <…> огромную экспрессию солиста „Рондо“ и музыкантов, которые великолепно совмещают русские мелодии с американским рок-н-роллом. Но самым большим успехом на американском телевидении пользовался видеоклип „Эмансипация“, которые каждые два часа транслировали по популярному телеканалу с заставкой „вторжение русских на американскую сцену!“».

Как писал Александр Морсин:

«Надо ли говорить, что никаких сведений о клипе на песню „Эмансипация“, как и его самого, в сети нет, в официальной видеографии — тоже. А вот запись с „Музыкального ринга“ вполне сохранилась, и она, как говорят ровесники того эфира, рарная».

Что ж, мифопроекция о своём успехе — вполне в традициях глэма. Песня тоже характерная. Клоунская сатира над феминизмом ещё задолго до того, как он стал красной тряпкой для особо консервативных граждан.

«АукцЫон»

Включая «АукцЫон» в этот список, я, разумеется, не подразумеваю, что группа имеет к глэму прямое отношение или хотя бы отношение в той же степени, что «Оберманекен». Однако, как ни парадоксально, с глэмом группу связывает гораздо больше, чем тех же «Рондо».

Перво-наперво, конечно, стоит отметить, что «АукцЫон» — это группа, которую предельно сложно (да и не нужно) укомплектовать в рамку какого-то стиля. Дежурно их относят к новой волне, но как таковых типичных для нововолновых групп (что советских, что нет) черт в их музыке нет — в одно время в их музыке преобладало ска, в другое фолк или джаз, но чаще всего всё и сразу. Как верно написал Даниил Рожков:

«Коллектив Фёдорова и Олега Гаркуши был и остаётся флагманом русского эстетского арт-рока в лучшем смысле… Музыканты красились, подводили глаза, странно двигались на сцене, вызывая ассоциации с глэм-роком или даже глэм-панком… Группа изначально подвергалась очень пёстрому коктейлю музыкальных и поэтических влияний, в числе которых ленинградский и даже зарубежный рок едва ли был на первом и даже на втором месте. Прогрессивная раннесоветская поэзия а‑ля Велимир Хлебников в текстах Озёрского и Гаркуши, главных аукцыоновских авторов, проглядывала всегда, благодаря чему при попытках наклеить на группу стилевой ярлык появлялись определения вроде „жеманного футуризма“, заметно было влияние самой что ни на есть классической музыки, джаза, идеологии „митьков“, авторской эмигрантской песни…»

Справедливости ради, ещё во времена творческого пика группы их условно цепляли к ярлыку глэма, как, например, в рецензии журнала «Работница» в 1990 году:

«„АукцЫон“ — это адская смесь из глэм-глиттер — панка — джаза-ска и новой волны».

И хотя всё это довольно случайные этикетки, но в определённом смысле «АукцЫон» стал в нашей культуре эквивалентом того, чем в Великобритании критики называли high glam (в противовес так называемому low glam). «Высоким глэмом» называли ту плеяду артистов, музыка которых была наполнена интертекстом, постмодернистской или просто тонкой иронией, всевозможными культурными аллюзиями, словом — маркерами культуры. В сущности, high glam и стал тем сегментом глэма в целом, который позволил встроиться этому стилю в категорию арт-рока.

Не имея прямой связи c глэмом, именно эту нишу заняла в России группа «АукцЫон». По верному замечанию философа Кирилла Мартынова «Фёдоров её, лингвистическую Россию, оформил массовой культурой», имея в виду, что Фёдоров «воскресил отцов-обэриутов и заставил нас их петь».

Помимо того, что глэм протоптал дорогу к панку, на самом деле он повлиял в не меньшей (если не в большей) степени и на пост-панк: всё характерное для пост-панка «сочетание несочетаемого» впервые проявило себя именно в глэм-роке и конкретно в творчестве Боуи и особенно Roxy Music. И если аналогом Брайана Ферри в России я бы назвал «Оберманекена», то аналогом Roxy Music как инструментальной машины в русской музыке нужно называть именно «АукцЫон».

«Миссия: Антициклон»

В 1998 году журнал «ОМ» писал:

«Культовая магаданская формация „Миссия: Антициклон“, пытавшаяся сфабриковать некий инфернальный глэм-балаган, смешивая в одну кучу мимику цирковых зазывал, обаяние китайской фарфоровой куклы, антиромантику в духе глиттера и пронзительный макияж брехтовской зонг-оперы».

Многие любят утверждать, что на Дальнем Востоке музыка развивается по каким-то своим правилам, судя по всему, мало понятным самим дальневосточникам. Однако, проводя глэм-нарратив к началу девяностых, я столкнулся с тем, что все следующие три группы подряд вышли с Дальнего Востока. Это во мне говорит не провинциальный патриот — подозреваю, что пиши этот текст другой человек, Дальний Восток проигнорировать бы он всё равно не смог.

Всё дело в близкой расположенности к Азии. Как минимум контрабанда из Страны восходящего солнца накладывала на местных музыкантов совсем иной отпечаток: копировали вроде всё тот же нью-вейв, что и в столицах, но с некой вальяжностью и явным креном к развлекательности.

В определённый момент времени стало принято считать, что сцена Дальнего Востока начала производить собственные смыслы, забывая про недавнее копировальное прошлое. Как правило, эту летопись начинают с «Мумий Тролля», но и сам Лагутенко оказался под большим влиянием другой дальневосточной группы.

В среде музыкальных критиков есть мнение, что весь ставший модным в девяностые рокапопс «Мумий Тролля» берёт начало именно с концертов магаданской «Миссии: Антициклон». Трудно сказать насколько это справедливо, но что однозначно — «Миссия» явно ориентировалась на какие-то совершенно непостижимые веяния. Как пел Гена Вяткин, фронтмен группы, «предположим, мы играем новую музыку». И хотя это нью-вейв (в плане влияний оказанных на группу), обрамлён он был совершенно непривычно. Например, в «Если это революция» посреди упомянутых референсов возникает сёрф, который сменяет пост-панк, а дальше — на усмотрение музыкантов.

Что же в таком случае при всей эклектичности, объединяет «Миссию» с глэмом? Во-первых, явный крен в сторону продуманного шоу. По словам Вяткина, группа выстраивала некую концепцию, которой придерживалась как визуально, так и аудиально. Придерживалась явно удачно, так как и спустя 30 лет у Геннадия вторым вопросом в интервью уточняют: «Не страшно ли вам было играть глэм-рок в Советском Союзе?». Во-вторых, уже упомянутая «азиатчина». Легко искать некий азиатский колорит в группах из Владивостока, находящегося в двухчасовом перелёте от Токио, но в Магадане?

Тем не менее сравнение с «китайскими фарфоровыми куклами» авторства журнала «ОМ» кажется метким — не то влияние ранних «фанковых» Japan, не то намёк на visual-key, но костюмированное шоу «Миссии» явно отличалось от того же «АукцЫона» и «Поп-механики», с которыми их иногда сравнивают, — Вяткин и компания явно намеренно красились и плели косички, а не просто использовали всё, что попадётся под руку:

«Вяткин выходил на сцену в косичках и сильно разукрашенный, исполняя роль то ли главной героини из сказки „Пеппи Длинныйчулок“, то ли Универсального Принца. Одетый в парчовый халат и шаровары Волков был Шутом, Брославский — Палачом, Иванов-Дюжарден — Стражником (роли могли произвольно меняться). Соответствующим образом строились и реплики между музыкантами, и общение с залом».

И, наконец, в‑третьих — мелодизм. «Форма рок-н-ролла никак не была связана с нашими композициями», — справедливо замечает Дюжарден. Действительно: какая-то гармоничная смесь жёсткого гитарного нью-вэйва, серфа, панка, психоделики и почти «тирексовского» мелодизма. Недаром группу отметил главный эксцентрик американского пост-панка Дэвид Томас из группы Pere Ubu:

«Как океан, когда он накатывает на вас в своём величии. Абсолютный контроль над зрелищем и пространством».

Как говорил Вяткин:

«Вдруг, как чёрт из табакерки, появился „Мумий Тролль“. Не верилось глазам, но его начали крутить по Первому каналу телевидения. Я воодушевился…И мы с Костей двинули в Москву. К сожалению, рокапопс не спас российскую популярную музыку от окабачивания. Как оказалось, с помощью одного только эротического цинизма из тёмного леса пошлости неискушённому слушателю не выйти».

Как бы коллектив Вяткина гипотетически ни повлиял на «Мумий Тролля», но владивостокская группа повлияла на «Миссию: Антициклон» больше, чем наоборот — в конце девяностых за них взялся Леонид Бурлаков (продюсер «Тролля») и упаковал группу в тогда новомодный электроклэш (изменилось и интонирование Вяткина, ставшее гораздо ближе к Лагутенко). Что осталось неизменным — тяга к эпатажным костюмам.

«Мумий Тролль»

Илью Лагутенко и глэм связывали, пожалуй, чаще, чем любого другого артиста из приведённого списка. С Марком Боланом (и даже с Боуи, как бы это ни было притянуто за уши) Лагутенко сравнивал Павел Лобычев в своём программном тексте о группе в журнале «НОЖ». Но ещё за много лет до Лобычева параллели с глэмом и «Мумий Троллем» возникали в материалах Льва Дроздова:

«Главное слово „Мумий Тролля“ — стильно. Оно встречается чуть ли не в каждой второй песне. И это тоже признак самого что ни на есть глэм-рока. Попросту говоря, гламура. Гламура, помноженного на классический рок семидесятых. Его атрибуты: шикарная жизнь, дорогие машины, коктейль „оргазм на пляже“, фотомодели, поддельные драгоценности, крашенные меха… И знойная музыка.

Старожилы помнят знаменитый снимок Марка Болана, до носа закутанного в шикарную кудрявую шубу. Маленький, щуплый, женственный, с ног до головы увешанный стразами, выходил на сцену в окружении длинноногих бэк-вокалисток. И зал рукоплескал ещё до того, как раздавался первый аккорд.

…дело не в том, что Лагутенко принципиально против социальной справедливости и радикализма. Дело в другом. Он, похоже, против идейной музыки. За музыку безыдейную. Поэтому на концертах его, а „Мумий Тролль“ одна из лучших, самых драйвовых российских концертных групп, преобладают пятнадцатилетние девочки, на лицах которых написаны мечты о красивой жизни. В точности как когда-то на концертах группы T.Rex. Сходство сильное. Просто раньше это называлось глэм-роком, а теперь с легкой руки Лагутенко прижился термин „рокапопс“».

Как бы то ни было спорно, но Илья Лагутенко и сам даёт достаточно поводов для таких сравнений, как, например, в интервью с Александром Кушниром по случаю юбилея альбома «Точно Ртуть Алоэ»:

«В 1999 году мы увидели японский visual kei, выступая на одной сцене с группами подобного плана, и это стало для нас открытием — как такая музыка подается и как она исполняется. Она, на наш взгляд, была слишком перепродюсирована, но всем очень нравился конечный результат. Короче, мне захотелось соединить японский visual kei с классическим глэм-роком — ведь именно тогда, в конце 1990‑х, было какое-то возрождение глэм-роковых традиций. Например, группа Suede записала тогда эпохальный альбом „Coming Up“ с песней „Trash“. И нам очень захотелось в этом вагончике проехаться».

И действительно, третий альбом «Мумий Тролля», планировался как операция по насаждению японской глэм-эстетики в России. Увы, операция оказалась крайне неудачная. Россия явно не была готова к появлению ещё пуще прежнего феминизированного фронтмена, с эротично распахнутой грудью на обложке альбома.

Как писал Лобычев:

«…образ Ильи на обложке альбома ещё кое-как напоминал не то об образе Омеги Мэнсона, не то молодого Йошики из X‑Japan, не то Ацуши Сакурая».

Пышно театрализованная эстетика visual-key в практике «Мумий Тролля» тоже не прижилась — вспоминается только лишь выступление барабанщиков в духе японских тайко на концерте в Олимпийском.

И всё-таки различного рода травестийность и намёки на любовь к глэму семидесятых так и не исчезли, будь то клип на «Лазурно-бирюзовые», или так и несостоявшийся коллаб между Лагутенко и Брайаном Ферри, где артисты должны были исполнить песни друг друга. Впрочем, до полноценного глэм-карнавала всему этому далеко.

Steplers

Владивостокская группа нулевых с глуповатым названием Steplers — это в первую очередь забытая и неуслышанная группа в разряде русского брит-попа. Группа не оставила после себя ни одного альбома, но даже демоверсии песен звучат на голову выше условных «Мультfильмов» и прочих эпигонов жанра в России. Брит-поп, как любит подмечать тот же Лагутенко, вернул на некоторое время в моду глэм-рок семидесятых. И если в России и был глэм-рок, то самым ближайшим его воплотителем была (или могла стать) группа Steplers с песней «Он невозможен».

У Steplers, с одной стороны, было всё, чтобы прославиться — звук, техника и лицо. Однако, несмотря на то, что группа лучше всех в России переигрывала брит-поп, проблема для популярности всё же была в текстах.

Нетрудно заметить, что все предыдущие примеры отечественной окологлэм-эстетики могли кивать в сторону жанра каким угодно образом, кроме явной гомоэротики. И хотя можно сказать, что основной минус Steplers в том, что они (и в частности «Он невозможен») — это прямая калька с Suede, тем не менее это прямая калька как в отношении качества, так и в отношении тематики. Это означает, что Steplers были настолько же откровенны, что и группа Бретта Андерсона. «А затем попробуй снова разгадать, какого я пола» или «Я буду ждать, долго ждать, пока военные накрасят ресницы с электрической любовью в глазах» — едва ли можно найти более откровенные песни как из Владивостока, так и из всего представленного здесь глэм-нарратива. В конце концов, так ли часто можно встретить в России музыкантов, которые называют в числе своих основных влияний Джорджа Майкла, Suede, Принца и Pet Shop Boys?

Однако такая откровенность едва ли подходила для России, которую так часто любят называть «бедной Америкой». Когда группа Suede пыталась покорить Америку, Энтони Дё Кертис из журнала Rolling Stone отмечал, что сексуальная двусмысленность группы — причина её популярности в Британии ровно в той же степени, что и причина отсутствия успеха в штатах:

«Исторически сложилось так, что некоторым английским артистам — Боуи, Моррисси — трудно перебраться в Америку. Они находят свою нишу, но никогда не становятся такими важными, какими они являются в Великобритании. У Моррисси есть культ последователей, но и только. Во многом это зависит от выносливости Suede — они не станут мгновенной сенсацией».

Как подтверждал Рейнольдс:

«Это правда, в Америке никогда не было такой одержимости андрогинностью. Единственная область, в которой намёк на андрогинность был возможен, — это хэви-метал с такими солистами, как Себастьян Бах из Skid Row, который использовал макияж, размахивал длинными светлыми локонами и обладал очень стройным телосложением. Но всё это было оформлено в рамках открытой гетеросексуальности и гомофобии, как печально известная футболка Баха с надписью „AIDS kills fags dead“. Немного андрогинности допустимо, но только пока она не противоречит гетеросексуальности. Но уберите эту защиту, пустите открытое размывание гендера — и американцы начнут нервничать».

Ситуация очень похожа и на положение Steplers, с тем лишь прискорбным аспектом, что они хотели стать популярными у себя дома. Увы, даже во времена популярности инди-рока группы в большинстве своём оставались весьма ленивыми для провокаций, так характерных британцам, на которых все тогда ориентировались. Группа, певшая «Ты знаешь, как я буду счастлив, если все мужчины подарят друг другу цветы?» вряд ли могла заработать популярность, которую в контексте своего времени более чем заслуживала.

Хип-хоп и «новая школа»

Традиционно, хип-хоп не имеет ничего общего с глэмом, кроме нарцисского упоения славой. Постмодернизм, который по мнению большинства начался с глэма, хип-хопу не свойственен. Хип-хоп патетичен, суров и аутентичен. По верному замечанию Руслана Хестанова, хип-хопу характерны «маскулинность и антифеминизм, пафос расовой идентичности, романтизация бандитизма — это консервативная реакция молодежи на скорость перемен».

Но в 2010‑х годах хип-хоп, несмотря на весь свой афроцентризм, перестал быть музыкой исключительно чёрного населения планеты. Всё новые и новые «фрешмены», возникающие последнюю декаду, вбирают от хип-хопа удобную для себя риторику, но действуют не столько мимикрируя под жанр, сколько используя его также свободно, как и любой другой. В этом смысле в хип-хопе случился постмодернизм. И совершенно неслучайно, что многие глэм-черты стали проглядываться и в хип-хопе. Разрыв с тем, как хип-хоп выглядел до этого, наблюдается уже в самих образах новых героев. Перво-наперво, это PHARAOH и Face как два внезапно женоподобных рэпера, ставших новыми иконами молодёжи.

Неслучайно, что первые женоподобные рэперы начали появляться аккурат в тот момент, когда рэп как никогда прежде стал сливаться с роком. Никакого хип-хопа в чистом виде в их музыке не существовало. Фараон не был воспитанником улиц и даже не старался отыгрывать подобный образ, но на удивление многих быстро перерос из статуса мем-посмешища в статус героя поколения. В России, аналогично Западу, статус рэперов как новых рок-звёзд (или статус рэпа как нового панка) был установлен обоюдно. Со стороны хип-хопа на ум приходит хотя бы участие рэпера Face в подкасте «Медузы» о Егоре Летове, не говоря уже про твиты рэпера и его татуху «ROCKSTAR». T‑Fest записал хит «Человек», практически не отличающийся от тех же Steplers и вообще не имеющий ничего с рэпом. Кроме того, нельзя не упомянуть символический статус «русского Курта Кобейна», часто встречающийся практически через тире с именем Фараона.

Но от слияния рока и хип-хопа всё пошло ещё дальше, и в лексиконе рэперов стал преобладать пресловутый глэм. В интервью журналу «Сноб» PHARAOH назвал новый релиз «глэм-роком от хип-хопа», Face не стеснялся использовать глиттер, а содружество рэпера GONE.Fludd и вовсе получило название «GLAM GO GANG!», в клипах резидентов которого можно было найти много отсылок на того же Боуи.

Однако женоподобность новых рэперов, несмотря на свой местами аристократический образ, имела больше общего с условными Рондо и Skid Row, чем с T.Rex — это была обычная аннексия женской самости, отвоёвывание своего места на территории чужого гендера, и в этом плане хип-хоп никак своим идеалам не изменил — он не столько «революционировал», сколько эволюционировал.

Однако фрешмены вроде GONE.Fludd и Big Baby Tape толкнули глэм-риторику ещё дальше, педалируя создание своей индивидуальности вместо удовлетворения стандартных рэперских требований.

Марк Фишер, цитируя Рейнольдса, видел в хип-хопе пример наиболее красноречивого отражения неолиберального общества, так как хип-хоп — это единственный жанр, обличающий саму сущность капитализма. С развитием интернета в России новое молодое поколение больше прежнего стало выстраивать собственный индивидуальный портрет, чему способствовали социальные сети. Идея того, что можно «создать» свой аватар в интернете, стала массово преобладать над идеей субкультуры. Неудивительно, что новые (но уже, кажется, канувшие в лету) герои молодёжи ознаменовали этот тренд.

Для таких рэперов, как Big Baby Tape, принципиально важная для рэпа категория «трушности» перестала быть важна — он читал про гетто, наркоту и криминал, перемешивая эти ссылки с упоминанием GTA San Andreas, то есть постоянно «подмигивал» слушателю, что всё это не всерьёз. Если взглянуть на интервью с Тэйпом, то в них едва ли можно разузнать что-то про его личность. Взору предстанет скорее актёр, отыгрывающий персонажа. Если Tape напоминает компьютерного персонажа, то GONE.Fludd персонажа мультика или аниме. В интервью Дудю рэпер говорил, что всегда хотел жить в мультике, и всячески потворствует тому, чтобы его воспринимали должным образом — почти «анимешная» прическа, свой лексикон (и даже его Fludd назвал по-своему: «флексикон»), а на обложке релиза «3‑D каталог» и вовсе предстал в качестве компьютерного аватара. Не менее показателен и Элджей, который чистая картинка, симулякр, персонаж без зрачков— характерно, что «зрачки» он обрёл тогда, когда в его музыке стала проглядывать претензия на самовыражение и прочие «дрейковские» сантименты об утрате человечности из-за славы.

Марк Фишер утверждал, что глэм-континуум кончился на фильме «Голод». Некоторые постарались проследить этот нарратив в культуре и дальше. Разница была в том, что Фишер искал прямые следствия того, что создали артисты начала семидесятых. И если действовать согласно логике только Фишера, то следы глэма в России оборвались бы достаточно быстро, ещё не успев сформироваться. Нетрудно заметить, что глэм в России оказался вдвойне маргинализирован: жанр, не получивший должного внимания у себя на родине, оказался тем более обделён вниманием здесь.

Тем не менее, как отмечал тот же Фишер:

«…прошлое необходимо постоянно пересказывать, и политический смысл реакционных нарративов состоит в подавлении тех потенциалов, которые всё ещё ждут своего момента, потенциалов, готовых к повторному пробуждению».

Возможно, провоцирование дискурса вокруг глэма поможет и нашей музыке примерить на себя пальто, которое некогда оказалось не по размеру. Возможно, глэм, это тот вокабуляр, который русской музыке только предстоит обрести.

Читайте также наш материал «„Я вас не звал“. Десять интернет-мемов нулевых».