В 2018 году многие из нас хотя бы раз услышали по телевидению или прочли в интернете стандартную фразу: «В этот день 100 лет назад в России…». Этот год был богат на юбилеи, но видеть в них простую череду календарных совпадений будет неверно. Те, кто формируют новости, осознанно выбирают для освещения определённые исторические события. Учёные даже называют это «исторической политикой», когда в условиях конкуренции мнений общественно-политические силы через медиа продвигают свою точку зрения на историю.

Какие события столетней давности оказались наиболее важными и заметными, а какие прошли мимо нашего внимания, читайте в нашем материале.

Век назад на территории России разворачивались события Гражданской войны. Кратко официальное отношение современных властей к этому событию можно описать в виде формулы: «трагедия, после которой необходимо примирение». Желание «примирить красных и белых» было заметно ещё в середине 1990‑х годов, когда 7 ноября назвали «Днём согласия и примирения». Президентский указ 1996 года давал простую, но ёмкую мотивацию: это было сделано, чтобы «не допускать противостояния, в целях единения и консолидации российского общества».

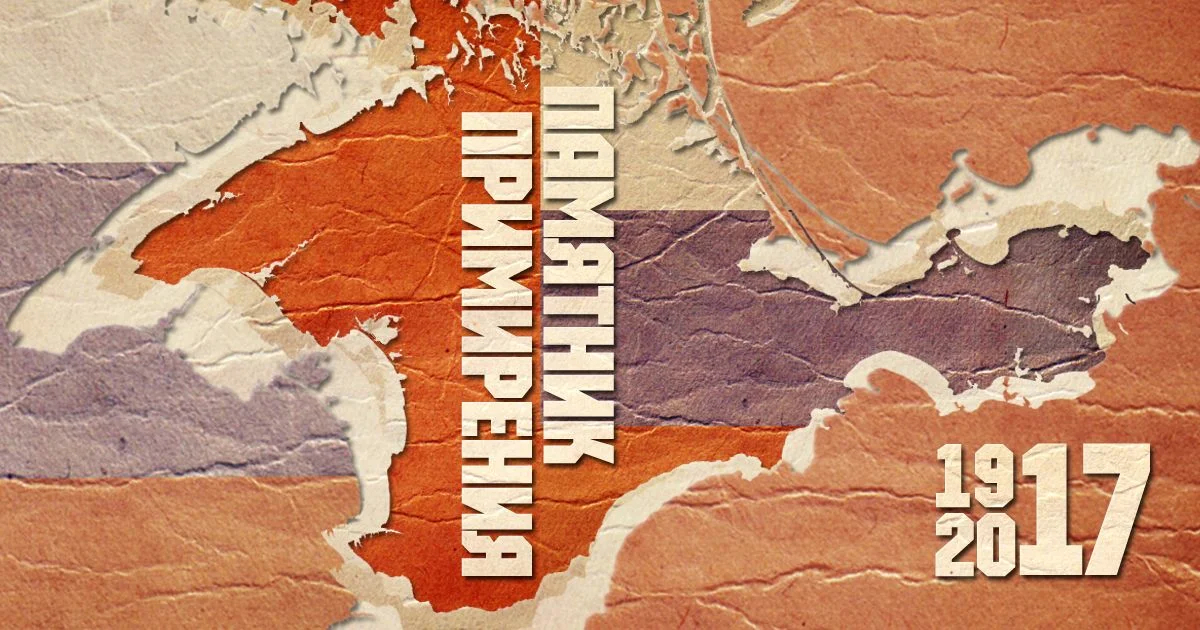

Акцент на примирении озвучивается до сих пор. Ещё в прошлом году активно обсуждалась идея открытия «Памятника Примирения» в Крыму, который должен был стать самым масштабным проектом Российского военно-исторического общества, возглавляемого министром культуры Владимиром Мединским. Другое название памятника — «Единство России». Проект в итоге был приостановлен, как передавала «Российская газета», «из-за разногласий потомков „красных“ — современных коммунистов, и „белых“ — потомков белой эмиграции. Они ведут между собой непростой диалог при посредничестве РВИО», — сообщалось в феврале этого года.

В музейной сфере — важной платформе для проведения политики памяти — можно заметить реализацию той же формулы. Скажем, открытая в декабре в Выставочном зале федеральных архивов в Москве историко-документальная выставка «И пошёл брат на брата…» рассматривает Гражданскую войну как «трагедию национального масштаба». Куратор выставки Лидия Патрушева аккуратно заняла централистскую позицию:

«Дезертирство носило массовый характер: много было у красных и много у белых. Сравнивать можно только в процентном соотношении. Примерно одинаково».

В то же время внешнее, формальное уравнивание сторон конфликта в Гражданской войне нередко может служить ширмой для манипуляции историческими фактами. Об этом говорит выставка «Три цвета правды» Музей современной истории России в Москве (работала с мая по сентябрь 2018 года), где, кроме двух цветов «красных» и «белых», рассмотрены ещё и «зелёные». Владимир Мединский, который не просто открывал выставку, но и был, по сведениям ТАСС, автором идеи экспозиции, подчёркивал:

«В этой войне не было на сто процентов правых и на сто процентов виноватых, каждый защищал свою Россию, какой он её видел, какой он её представлял, защищал то будущее, в которое верил».

Посетители, однако, отмечали, что в самом пространстве выставки эмоциональные акценты были явно смещены в пользу «белых»: этому способствовали выборочное использование исторических фактов, освещение, музыкальное сопровождение и так далее.

В целом героизация и романтизация белого движения продолжает набирать обороты, и главной фигурой здесь по-прежнему остаётся Александр Колчак. Удивительно наблюдать синхронное использование фигуры Колчака на обложках декабрьских номеров консервативного «Историка» и либерального «Дилетанта», явно приуроченных к столетию его государственного переворота в Омске. При этом «Историк» ещё пытается анализировать озвученную им на обложке возможность «белой альтернативы», взвешивая «за» и «против», в то время как «Дилетант» прямолинейно эксплуатирует красивый медийный образ Колчака в исполнении Константина Хабенского.

Некоторые общественные силы, судя по всему, ориентируясь на историю с мемориальной доской Колчаку в Санкт-Петербурге (она была демонтирована в июле 2017 года), решили подвергнуть сомнению правомочность нахождения памятника Колчаку в Иркутске. В местный суд поступил коллективный иск от группы граждан с требованием сноса памятника, который был мотивирован тем, что Колчак является «нереабилитированным военным преступником». В июне суд оставил этот иск без удовлетворения. Характерно, что при освещении этой истории в медиа вновь всплывал тезис о необходимости «примирения красных и белых». О том, насколько этому примирению способствует огромный памятник «верховному правителю России», каждый может судить самостоятельно.

Увековечивание памяти «белой» стороны Гражданской войны — не новая тенденция. В ряде случаев она может выходить и на международный уровень. Под конец 2018 года разразился небольшой дипломатический скандал. Министерство иностранных дел России выразило недовольство установкой таблички на памятнике маршалу Ивану Коневу в Праге, где говорилось, что Конев «командовал кровавым подавлением Венгерского восстания» и руководил разведывательной работой перед вторжением войск в Чехословакию в 1968 году. Россия в итоге перенесла заседание межправительственной комиссии, которое должно было обсуждать реализацию проекта по установке памятников легионерам Чехословацкого корпуса. Это вызвало резкую реакцию сотрудника министерства обороны Чехии Павла Филипека, давшего интервью под претенциозным заголовком «России на нас плевать».

Стоит отметить, что давний проект чешского министерства обороны под названием «Легион 100» был объявлен ещё в 1999 году: согласно нему, в России предполагалось установить 58 (!) памятников легионерам. На деле же долгие годы реализация проекта сталкивалась и со сложными переговорами с местными властями, и с естественным сопротивлением местных общественных объединений. Недалеко от станции Липяги Самарской области, например, уже есть постамент, но самого памятника пока нет; зато есть подпись «Нет памятнику грабителям и убийцам», которую даже не стали закрашивать во время церемонии возложения венков в этом году.

Самым заметным событием, привязанным к хронологии Гражданской войны, стал расстрел царской семьи. Некоторые общественные деятели и журналисты ожидали каких-то действий или хотя бы комментариев от первых лиц государства, но они не последовали. По мнению журналиста Олега Кашина, связано это с тем, что «заведомо конфликтные даты, начиная с 7 ноября прошлого года, отмечаются нишево, когда одни празднуют, другие скорбят, и никто никого, в общем, не замечает».

Память о канонизированной семье Романовых была в итоге отдана на откуп Русской православной церкви. Центром годовщины стал XVII Международный фестиваль «Царские дни» в Екатеринбурге — в его рамках прошло более 50 культурных, образовательных и музыкальных мероприятий в течение июня–июля 2018 года. Звучали вполне ожидаемые комментарии от патриарха Кирилла:

«За этим преступлением есть некий поворот в исторической жизни святой Руси, который завёл народ в тяжёлый и страшный тупик. Что же происходило с народом нашим? Страна была усеяна церквями, все люди были крещёными, почему же это произошло, почему спустили курок убийцы?»

Кроме религиозного подтекста, история последних Романовых периодически преподносится как романтизированная история семьи. В этом отношении выделяется выставка Государственного исторического музея в Москве «Николай II. Семья и престол» (открылась в ноябре 2018 года), которая рассматривает не период правления последнего императора, а именно его личность и семью через фотографии и другие документальные источники. Телеканал RT (Russia Today) и вовсе попытался экспортировать «бренд» Романовых, запустив мультимедийный кроссплатформенный проект #Romanovs100, в рамках которого 4 тысячи фотоснимков с Романовыми распространялись через социальные сети. Причина подобной романтизации ясна: представление о Николая II как «простом человеке» и замалчивание его политического наследия гораздо удобнее, чем попытки фальсификации и манипуляции историческими фактами.

Впрочем, и культ Колчака, и культ Николая II лишь продолжали давно продвигаемые ранее тенденции и вряд ли заиграли новыми красками. А вот столетие с окончания Первой мировой войны, о которой так много говорили в 2014 году, как будто вовсе оказалось забытым. Частично это связано с объективной исторической реальностью: Россия не имела отношения к заключению Компьенского перемирия 11 ноября 1918 года и вышла из войны на несколько месяцев раньше. Тем не менее, информационный вакуум вокруг этой темы разительно отличается от масштабных и дорогих мероприятий четырёхлетней давности (напомним, что памятник на Поклонной горе в Москве, открытие которого посетил президент, стоил 74 миллиона рублей).

Специализированная пресса, однако, отметилась рядом публикаций: журналы «Родина» и «Историк» в ноябре вышли с темой номера о Первой мировой войне. В «Родине» доктор исторических наук Борис Миронов, продолжая приводить сухую статистику роста тех или иных экономических показателей в 1910‑е годы, приходит к уже известному по его книгам выводу:

«Революция, её организаторы и вдохновители украли у России победу и лишили её лавров и трофеев победителя».

Эту незамысловатую политическую идею, связанную с историей Первой мировой войны, мы уже слышали довольно часто в прошлом году, в связи со столетием революции. Вероятно, повторять бесчисленное количество раз одну и ту же мысль просто надоедает, и потому Первая мировая осталась почти незаметным инфоповодом.

Также практически пропущенным в медиа оказалось столетие ВЛКСМ, хотя огромный массив исторических фактов и материалов проявил себя в музейной среде: московский Музей современной истории, Музей истории Петербурга, многие региональные музеи открыли выставки на тему истории комсомола осенью 2018 года. Должно быть, музейный фонд, накопивший значительное количество экспонатов по этой теме за 70 лет советской истории, сам по себе напрашивался на использование в выставочном пространстве, но это не повлияло на серьёзные попытки осмысления и актуализации молодёжной политики прошлого — таких попыток в медиа и политическом дискурсе заметно не было.

На фото — торжественное закрытие капсулы с письмами. Новороссийск, 1968 год.

Столетний юбилей, который дал даже неформальное название всему 2018 году, был связан с датой рождения Александра Солженицына — соответствующий указ президента о праздновании столетия со дня рождения писателя на государственном уровне был подписан ещё в 2014 году. Можно ли сказать, что множество мероприятий в музеях, библиотеках, образовательных и общественных организациях было достаточным для такого празднования? Кажется, это зависит исключительно от точки зрения отвечающих.

«Новая газета», например, считает, что «Год Солженицына» прошёл «почти незаметно, формально: раз был указ, надо отчитаться, открыть памятник, назвать его именем улицы, провести силами партии „Единая Россия“ конкурс школьных работ „Как нам обустроить Россию“». В то же время открытие памятника в Москве 11 декабря, в день рождения Солженицына, посетил сам президент, что автоматически привлекло внимание всех ключевых медиа страны. Так что говорить о незаметности этого события было бы неверно — Солженицын вполне органично вписывается в культивируемый консервативный дискурс.

Следующий год объявлен — вновь ориентируясь на столетнюю дату со дня рождения — «Годом Даниила Гранина», советского писателя-блокадника. Под конец жизни он уверенно писал о том, что партийное руководство во время блокады Ленинграда питалось «ромовыми бабами». Даже не вдаваясь в подробности этой истории, можно догадаться, что новый год принесёт новые споры о том, правильным ли курсом идёт наша историческая политика.