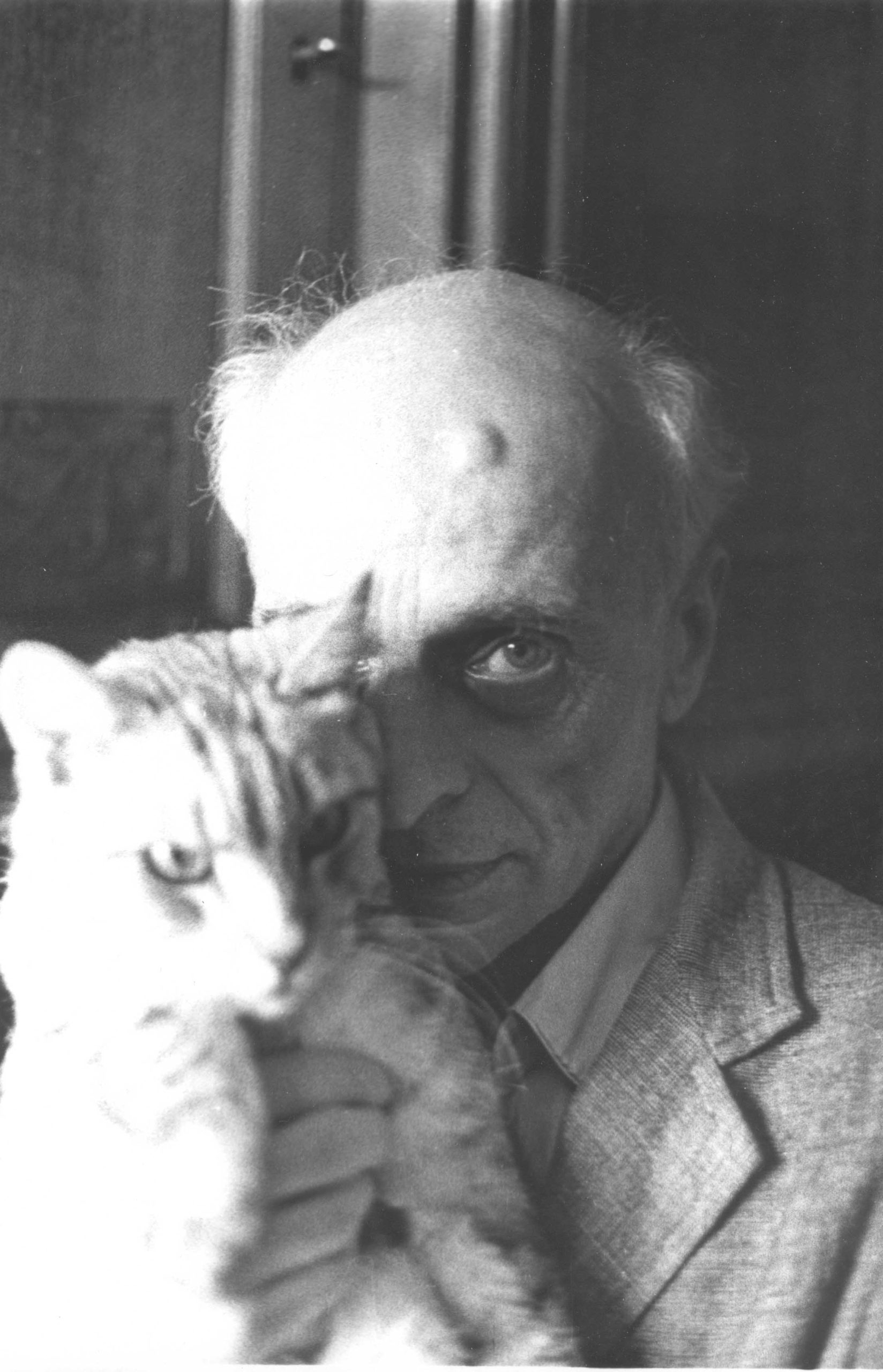

Яков Семёнович Друскин (1902–1980) — философ, литературовед, участник кружка «чинарей» и друг обэриутов, во время войны спасший их рукописи от уничтожения. Пережив Хармса, Введенского, Олейникова на десятилетия, он развивался как самостоятельный мыслитель, исследуя темы времени, бессмертия, мира, страха, Бога.

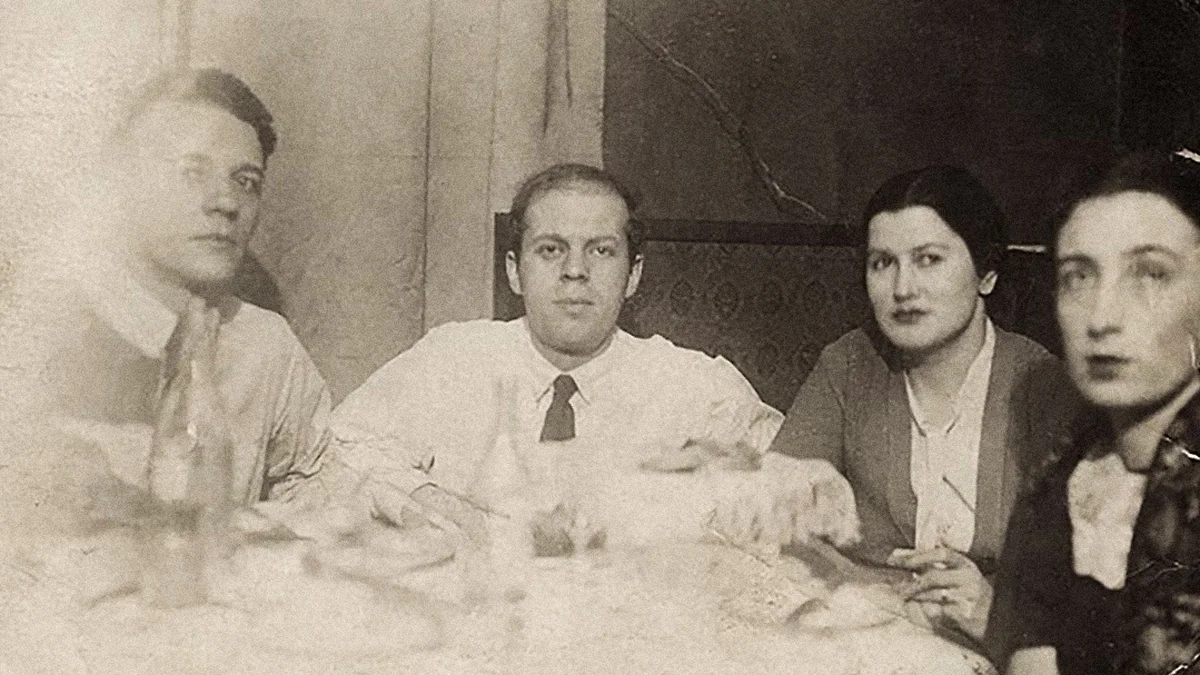

Музей ОБЭРИУ и издательство Ad Marginem начали выпуск собрания сочинений Друскина. В первый том — «Трактаты и наброски» — вошли религиозно-философские тексты («Видения невидения», «Разговоры вестников», «Звезда бессмыслицы» и другие), а также ранее не публиковавшиеся работы. Книга дополнена графикой философа и архивными фотографиями.

С любезного разрешения Ad Marginem VATNIKSTAN публикует предисловие составителя сборника Валерия Сажина.

Известный петербургский врач-невропатолог Г. И. Россолимо в 1906 году выпустил в свет «План исследования детской души: Пособие для родителей и педагогов». Это был универсальный аналитический дневник. На девяноста страницах родителям предлагалось последовательно, от года к году жизни ребёнка (детей) и родителей, откровенно ответить на более чем триста вопросов о всесторонних обстоятельствах развития детей, семейной атмосфере, а также о свойствах психики, поведения самих родителей и видения ими разнообразных жизненных проблем.

В 1909 году Семён Львович Друскин, отец к тому времени двух сыновей — Якова и Михаила, купил такую книгу и в течение по крайней мере четырёх лет педантично и добросовестно отвечал на всё обилие вопросов врача-невропатолога (разумеется, отвечал не врачу, а самому себе; объяснений, почему не мама, а отец вёл этот дневник жизни детей и семьи, дать невозможно — лишь отметим запись С. Л. Друскина на соответствующий вопрос о характере каждого из родителей: «Мать раздражительно-нервная»).

Благодаря многочисленным и разнообразным, хоть и лапидарным, записям Друскина-отца «План исследования детской души» оказывается единственным достоверным источником сведений о повседневном быте, нравах, тех или иных взглядах всей многочисленной семьи Друскиных: папы, мамы и трёх их последовательно появлявшихся на свет детей: Яши, Миши и Лиды.

Некоторые сообщения нуждаются в пояснениях (они, разумеется, отсутствуют). Например, на вопрос: ведёт ли семья замкнутый образ жизни или нет, следует ответ: почти замкнутый. Это, кажется, не совсем обыкновенный образ жизни для энергичных политических деятелей, какими были Друскины-старшие. В молодости в Вильне они вступили в Бунд — еврейскую социалистическую партию, там Елена Савельевна, будущая супруга Семёна Львовича, бесстрашно выступала, например, на первомайском митинге; переехав в Казань, супруги продолжили активную партийную работу; в Вологде осенью 1917 года Елена Савельевна — энергичная политическая деятельница, а Семён Львович стал одним из лидеров местной бундовской организации.

Тут кстати и важно отметить, что сохранился перевод С. Л. Друскиным с немецкого языка обширного курса лекций (авторство неизвестно) о социализме и социальном движении в Европе, где проповедуется общеевропейское пролетарское движение (по Марксу) и утверждается, что христианство чуждо пролетариату. Неудивительно поэтому, что в 1911 году он на соответствующий вопрос «Пособия…» отвечает, что о религии в семье не упоминается, а вместо нее воспитывается «добропорядочное» отношение к людям; в 1912‑м: у детей отсутствуют религиозные чувства.

Каковы же некоторые содержательные характеристики, которые Друскин-отец давал на протяжении разных лет сыну Якову?

Как отмечено, «Пособие…» было приобретено и стало заполняться с 1909 года. Одна из первых записей того периода — свидетельство отца о том, что к этому времени сын страдает бессонницей и ночными страхами. Потом появятся записи о систематических головных болях Якова в 1912 году: по мнению отца, из-за слишком напряженных подготовительных домашних занятий; надеялись, что эти головные боли пройдут, когда сын поступит в училище (потом в школу). Но головные боли продолжались. И, наконец, через некоторое время отец записал, что Яша вспыльчив и даже временами злобен.

Важно теперь обратиться к тому, что известно со слов самого Якова Друскина о его детстве и юности.

В 1978 году, незадолго до кончины, он записал: «К Марксу я пришел против своей воли». Хотя на протяжении предшествовавших лет Друскин многократно давал своему увлечению марксизмом разнообразные мотивировки и интерпретации, вряд ли известное с его же слов заинтересованное штудирование им в четырнадцати—семнадцатилетнем возрасте «Капитала» К. Маркса, трудов А. Бебеля и другой околомарксистской литературы обошлось без влияния родителей.

К его двадцати годам марксистское наваждение рассеялось. Оно постепенно развеивалось показательной плотной чередой смен Друскиным мест, где он надеялся получить образование, которое подобало бы его интеллектуальным интересам: в 1919 году физико-математический факультет Петроградского университета, тогда же следом — отделение социально-исторических наук Педагогического института, в 1920 году — общественно-педагогическое (философское) отделение факультета общественных наук Петроградского университета.

В 1923 году с получением диплома эти метания наконец завершились. С тех пор и впредь Друскин — исключительно рядовой учитель русского языка и математики в школах фабрично-заводского ученичества и техникумах (начал преподавательскую деятельность в 1921 году). Случились только два исключения: окончание в 1929 году трехгодичного курса (экстерном) фортепианного отделения Ленинградской консерватории (настояли родители) и окончание в 1939 году — тоже экстерном — математического факультета Ленинградского университета (по месту работы понадобился диплом?).

В 1941 году Друскин мысленно вернулся на тридцать лет назад.

Запись, сделанную тогда в дневнике о произошедшем с ним весной-летом 1911 года, он с тех пор будет систематически, с небольшими вариациями, воспроизводить в дневниках чуть ли не до конца жизни. Сначала на прогулке с отцом он был «осенён Богом» (один из вариантов описания посетившего его чувства), а через несколько месяцев вдруг осознал, что в мире присутствует смерть. (Потом он ещё запишет в дневнике, что часто в детстве просыпался ночью от страха смерти.) Отрефлексировав эти детские воспоминания, Друскин станет впредь отсчитывать с тех событий начало своей эмоционально-интеллектуальной эволюции.

Нужно припомнить, как папа писал о том, что сын часто просыпается ночью от страха (только не конкретизировал, чего именно страшится Яша), и именно в том 1911 году (и в следующем) писал об отсутствии в семье, и, в частности, у детей, религиозных чувств. Можно, кажется, констатировать: отцу было неведомо содержание психологических тревог сына, и он ничего не знал о состоянии его духовного мира.

Наряду с этим неразъяснённым (потому что не отрефлексированным Друскиным) остается некоторое противоречие между «задетостью Богом» (другая формулировка произошедшего с ним в 1911 году) и заинтересованным постижением марксизма.

Читал ли Друскин, наряду с прочей марксистской литературой, работу «К критике гегелевской философии права», в которой Маркс провозгласил религию «вздохом угнетённой твари» и опиумом народа?

По крайней мере, очевидно, что вплоть до 1923 года Друскин пребывал в интенсивном и внутренне разноречивом поиске своего пути.

В двадцатиоднолетнем возрасте он, как можно судить, завершил тот период (поскольку Друскин был суеверен и осознавал магию чисел, стоит отметить, что число «двадцать один» в разных эзотерических и религиозных системах означает примерно схожее: завершение прежнего пути и начало нового — благого).

К тому времени судьба, от года к году, постепенно окружила его людьми, которые на полтора десятилетия впредь станут, каждый по-своему, его интеллектуальными и духовными единомышленниками: в 1918‑м это окажется будущий писатель и философ Л. С. Липавский, в 1922 году — будущий писатель А. И. Введенский, потом, в 1925‑м — Д. И. Хармс; вскоре тут же появятся Н. М. Олейников и Н. А. Заболоцкий.

Похоже, что литературное творчество Друскина было инициировано первыми литературными опытами его друзей. Очевидный пример: стихотворение Введенского «Галушка» (1925), в котором строчки «Хрипит наш мир <…> он сдох вы знаете он сдох» [так! без знаков препинания. — В.С.] откликаются в одном из ранних произведений Друскина, названного им «Сдох мир» (1927–1928).

Последующее творчество Друскина, Введенского, Хармса, Липавского — экстракт взаимных перекличек сюжетов, тем, мотивов, лексики, воплощавшихся в том числе в посвящениях своих текстов друг другу и прямых творческих диалогах. Чрезвычайное обилие соответствующих примеров достойно специального исследования, здесь неуместного.

Достаточно лишь привести выборочный перечень общих для этих авторов мотивов, явленных в их произведениях: время, мир, мгновение, чудо, несуществование, пространство, вечность, бессмертие, страх, Бог…

В 1933 году продолжение интеллектуального и творческого общения Друскина и его друзей, происходившего на протяжение второй половины 1920‑х и начала 1930‑х годов, Липавский предложил запечатлеть в своеобразной «стенограмме», которая получила наименование «Разговоры». Этот текст, помимо разнообразия тем «разговоров» и реакции на чтение участниками друг другу своих произведений, дает представление и об эмоциональной атмосфере их дружеского общения.

Всё это рухнуло. Не в одночасье, но постепенно: расстрелян НКВД Олейников (1937), пропал без вести на фронте Липавский, умер на пересылке арестованный Введенский (1941), умер в тюремной больнице Хармс (1942).

Как отмечено выше, в 1941 году Друскин обратился памятью к 1911 году, в том числе к моменту, когда он впервые явственно ощутил: в мире присутствует смерть. Обращение к давно прошедшему времени (мотивы смерти и времени с тех пор во всю последующую жизнь Друскина станут в его дневниковых записях систематически сопутствовать друг другу) стимулировало феномен своеобразного воскрешения им утраченных друзей (и родных: сначала отца, ушедшего в 1934 году; впоследствии — мамы, в 1963‑м). Оно воплотилось в «неумолкаемых» мысленных (систематически фиксируемых в дневниках) разговорах-воспоминаниях о друзьях и родителях и во «встречах» с ними в чрезвычайном обилии снов — по существу, в параллельной жизни Друскина, которую, по пробуждении, он тотчас интерпретировал в присущих ему этических, философских, религиозных категориях.

В 1975 году, подытоживая результаты постоянно осмыслявшихся им в течение предшествовавших сорока лет утрат, Друскин сформулировал их, эти результаты, как — всякий раз — возрастание «радиуса жизни». Смерть, всегда вызывавшая поначалу естественные уныние и печаль, вскоре оказывалась побудителем интеллектуальной работы, интенсивной рефлексии, творческой жизни.

Схожее явление — в эссе и трактатах Друскина. Завершение очередного сочинения (так сказать, «кончина» = окончание текста) оживлялось им, иногда сразу или через некоторое время, переписыванием, переделкой — и не однажды, а по нескольку раз; эта работа оказывалась произведением хоть и несущим следы предшествовавшего, но всё же новорождённым.

Смерть следовала за Друскиным, но, парадоксальным образом, вела неотступно — до поры — к жизни.

Читайте далее: Катакомбная культура в СССР.