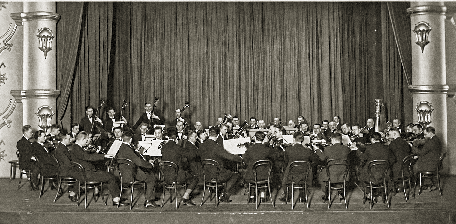

В 1922 году выдающийся скрипач и педагог Лев Цейтлин создал Персимфанс — симфонический оркестр, исполняющий музыку без дирижёра. Цейтлин собрал лучших исполнителей из профессуры консерватории, их учеников и солистов Большого театра. За 10 лет существования Персимфанс стал воплощением идеи «коллективного труда» и образцовым оркестром, удивлявшим даже самых именитых дирижёров.

В 2009 году пианист и композитор Пётр Айду возродил Персимфанс не просто как симфонический коллектив, но и в качестве арт-группы. Современный Персимфанс занимается научными исследованиями, создаёт выставочные и образовательные проекты, развивает международные связи между музыкантами. У него нет постоянного состава, и он исполняет музыку преимущественно для конкретных проектов.

К столетию оркестра в феврале 2022 года Айду сформулировал основные принципы Персимфанса. Пётр отметил важность живого общения между музыкантами, отсутствие строго закреплённого за каждым музыкантом места, связь музыки с окружающим миром, необходимость изучения вкусов публики для налаживания контакта с ней, создание коллабораций с музыкантами всего мира, игру в непрофильных пространствах, расширение инструментария.

В этом же году издательство «Бослен» выпустило книгу Петра Айду, Константина Дудакова-Кашуро, Григория Кротенко и Ярослава Шварцтейна «100 лет Персимфанса». Работа описывает историю ансамбля и его новую жизнь, содержит уникальные фотографии и архивные материалы.

VATNIKSTAN публикует одну из глав, в которой о Персимфансе 1920–1930‑х годов рассуждают современники: зарубежные критики, музыканты, композиторы и дирижёры.

Иностранцы об ансамбле

Время начала работы Ансамбля, время почти полного омертвения в стране симфонической музыки, среди которого особенно трудно было новому независимому и необычному по своим заданиям оркестру развивать деятельность, время отрыва от западной культуры — дало мало случаев к ознакомлению с деятельностью Ансамбля иностранцев.

Но как только начали возобновляться культурные отношения с Западом, как только начала восстанавливаться и крепнуть нормальная жизнь страны — приезжие иностранцы всё чаще начали сталкиваться с совершенно новым для них устойчивым явлением деятельности Персимфанса.

Далее буду говорить только об отзывах иностранцев, оставляя в стороне те материалы

об Ансамбле, которые были напечатаны на Западе советскими музыкантами (статьи Б. Беляева в венских и лондонских изданиях, мои статьи и так далее).

При этом необходимо оговорить, что мы располагаем скудным числом статей, даже из тех, о появлении которых в печати до нас дошли сведения.

Первым, кто «открыл» для Америки Ансамбль, был корреспондент Nеw Yоrk Timеs («Нью-Йорк Таймс») Вильям Генри Чемберлен. Его первая статья об Ансамбле была напечатана в этой газете 5 ноября 1922 года:

Московские концерты без дирижёра

В России, где в настоящее время процветает почти исключительно денежный расчёт во всём, приятно поражает одно учреждение, существующее на истинно кооперативных началах. Это учреждение — оркестр без дирижёра, который даёт прекрасные концерты в Московской консерватории. Оркестр этот не только играет без дирижёра, но его программы и персонал выбираются с общего согласия. Все члены этой организации получают одинаковое вознаграждение — этот оркестр далеко не каприз и прихоть или высоко субсидированный опыт, его концерты исполняются превосходно и совершенно самостоятельны в финансовом отношении.

Я интервьюировал господина Цейтлина — концертмейстера и главного организатора оркестра — после прекрасного концерта, программа которого состояла из произведений Чайковского: Патетической симфонии, симфонической поэмы «Франческа да Римини» и Концерта для рояля с оркестром.

Это интервью показало мне коллегиальность духа этой организации. Некоторые из музыкантов сидели с господином Цейтлиным в маленькой комнате за эстрадой и принимали участие в нашем разговоре. Господин Цейтлин сказал мне, что он долго лелеял мечту об организации оркестра, который бы отражал музыкальные стремления всех своих участников, а не волю и личность только одного дирижёра. Лишь в прошлом году представилась возможность начать что-либо в этом направлении. Была собрана сумма в 30 миллионов рублей, и с этой суммой был устроен первый концерт. 30 миллионов рублей, казалось бы, между прочим, вполне достаточная сумма для постоянного фонда, но при теперешней стоимости бумажных денег это в действительности совершенно ничтожная сумма.

Слушатели, пришедшие на первый концерт, думали развлечься странными негармоничными звуками различных инструментов, а на самом деле были поражены чудным исполнением Бетховенской программы. Господин Цейтлин и его коллектив поставили себе для начала весьма трудную задачу в исполнении Героической симфонии Бетховена. Однако они выполнили свою задачу блестяще, и с этих пор они постепенно завоевали себе выдающееся место в музыкальном мире Москвы. Все места в Большом зале Консерватории на концерт из произведений Чайковского

были проданы.

«Мы чувствуем, что в нашей демократической форме организации есть большое преимущество, — сказал господин Цейтлин. — Например, на репетициях каждый член нашего оркестра имеет право предлагать новые методы передачи раз-

личных пассажей. Мы всегда стараемся испробовать эти предложения и часто получаем ценные „концепции“ (понимание духа композитора, его

намерения и идеи)».

Я спросил господина Цейтлина, каким образом оркестр всегда может начать играть вместе, в такой идеальной гармонии, без всякого видимого сигнала.

«Всегда является момент необычайной тишины, когда аудитория ожидает начала концерта, — отвечал господин Цейтлин, — и мы инстинктивно чувствуем этот момент. Я не думаю, чтобы мы затруднились начать игру даже с закрыты-

ми глазами».

Оркестр намерен подтвердить эту теорию коллективного музыкального творчества путём интересного опыта в ближайшем будущем концерте. Глазунов, один из самых известных современных русских композиторов, услышав об этом,

отказывается верить, что концерт может быть дан без дирижёра. Поэтому предполагается дать концерт из произведений Глазунова сначала под его собственным управлением, а затем повторить ту же программу на следующий вечер без дирижёра. После того как я слышал прекрасное исполнение этим оркестром Бетховена, Вагнера, Листа и Чайковского, я склонен предсказать, что силы коллектива с успехом выдержат это испытание.

В этом отзыве — вполне дружественном — американский журналист добросовестно передал не только свои благоприятные впечатления от поразившего его явления, но и те побудительные мотивы создания Ансамбля, которые были высказаны руководителем оркестра. Вполне «по-американски» — на первом месте — материальная сторона организации, равность оплаты всех участников, коллегиальность управления, а затем уже техника самой игры.

Из иностранных музыкантов первым ознакомился с работой Персимфанса дирижёр Берлинской филармонии Густав Брехер, приезжавший в Москву, если не ошибаюсь, в самом начале 1924 года.

Вот что написал он нам в письме о работе Ансамбля:

«Возможность услышать два концерта оркестра без дирижёра, которую я получил в Москве, была для меня поучительна во многих отношениях.

Прежде всего, здесь я нашёл подтверждение моей давней уверенности в том, что оркестровое исполнение ещё ни в какой мере не закончило своего развития, что в нём существует возможность ещё гораздо больших достижений.

Поразительным доказательством правильности этого взгляда были эти два концерта: без всякого внешнего знака и кивка были строго проведены метр и такт. Произведения были образцово выполнены, все динамические указания, ведущие голоса почти всегда отчётливо выделялись. Этим было доказано, что для выполнения этих элементарных требований дирижёр излишен в высокоценном художественном оркестре: никто не должен затруднять себя лишний раз тем, что уже выполняется само собой.

Таким образом, средний дирижёр, умение или понимание которого не выходит за пределы этих элементарных обязанностей, может быть оправдан лишь при вновь возникающих или посредственных оркестрах: он может быть также удобен для таких корпораций, которые не хотят напрягаться, которые больше предпочитают выполнять поставленные им задачи с возможно меньшими затратами внимания и нервной силы. Но для художественного коллектива, который любит своё призвание и технически способен к высшим достижениям, деятельность руководителя, только облегчающего такт, будет излишней, будет «преодолённой ступенью».

До какой степени точности может доходить совместная игра без внешних вспомогательных средств — показали оба концерта, и прежде всего первая часть 5‑й симфонии Бетховена, с её многочисленными ферматами и беспрерывными затактовыми началами мотивов, вообще с её обозначением в 2/4, при котором каждая малейшая неуверенность повлекла бы за собою скверные последствия.

Исполнение оркестра в этой всегда (и с дирижёром) трудной части было уже поразительной смелостью по сосредоточенности, вдумчивости и дисциплине.

Аndаntе Симфонии также показало важную черту — насколько чище становится динамическое течение пьесы, когда мелодическое присоединение вновь вступающих инструментов не огрубляется невольно навязчивым указанием дирижёрской палочки.

Во всех этих наблюдениях и дирижёру можно многому поучиться, и воспитательную ценность таких оркестровых исполнений совсем невозможно достаточно высоко оценить: в техническо-механическом отношении они ставят новый рекорд, дают новое основание для идеального исполнения.

Естественно, что самоцелью техническая сторона не может оставаться, это означало бы не движение вперёд в искусстве оркестрового исполнения, а возврат к прошлому. Искусство воспроизведения не может быть оцениваемо само по себе, оно имеет задачей служить произведению искусства, чтобы отобразить его возможно яснее, отчётливее и живее; если согласиться с Хансом фон Бюловым, то в интерпретации надо различать три стадии: прежде всего точную игру, затем благозвучную, наконец «интересную» (то есть такого рода, когда исполнитель как бы творит произведение искусства заново — в известной мере как импровизацию). И тогда можно сказать, что без духовного центра в лице дирижёра оркестр будет всегда иметь возможность удовлетворять только двум первым требованиям. В самом важном он должен себе отказать: в свободном обращении с темпами, каденциями, в самостоятельной жизни отдельной фразы, возможности выделять голоса, дать им солировать. Некоторая косность должна неизбежно остаться, когда 60–80 музыкантов хотят сохранить единство без центрального посредствующего звена. Такого звена, каким я считаю дирижёра, недостаточно только для разучивания, оно должно действовать и во время исполнения, как духовный творящий центр, оно должно иметь возможность импровизировать в каждый данный момент всё то, чего нельзя достигнуть только изучением, только предварительным усилием, — и именно это, как я думаю, в конце концов и является самым ценным в воспроизводящем исполнении.

Как подготовку к таким идеальным исполнениям надо самым живым образом приветствовать эти концерты без дирижёра, и надо видеть в них один из признаков того чудесного подлинного профессионального увлечения, того смелого стремления, которое здесь наблюдается во многих областях».

Подход Брехера — это подход знающего и вдумчивого музыканта, притом дирижёра, от которого можно было бы ожидать самого отрицательного отношения к «антидирижёрной затее». Но Брехер хорошо знает оркестр и все его болезни, и потому его слова внимательно оценивают новое явление.

Он уверен в том, что оркестровое исполнение ещё не закончило своего развития, и он не отказывается видеть тому доказательство в применении новых методов, предложенных в Москве. Но он очень осторожно заявляет при этом, что для выполнения «элементарных требований дирижёр излишен», что деятельность руководителя, только облегчающего такт, будет излишней, будет «преодолённой ступенью». Признавая «поразительную смелость» оркестра, его сосредоточенность, вдумчивость и дисциплину, Брехер тут же вспоминает слова Бюлова о трёх стадиях исполнения и приходит к выводу о том, что без дирижёра «оркестр неизбежно должен себе отказать в самом важном — в свободном обращении с темпами, каденциями, в самостоятельной жизни отдельной фразы, возможности выделять голоса, дать им солировать».

Я позволю себе высказать надежду, что если бы Брехер мог теперь ознакомиться

с тем, чего достиг в этом плане Персимфанс, то он не настаивал бы на тех своих заявлениях, а вынужден был бы признать, что едва ли под рукой какого-либо дирижёра так живёт фраза, так выделяются голоса и так солируют инструменты, как в Ансамбле, слушающем каждый такт, слушающем каждый инструмент. Можно было бы тому привести десятки примеров, но это значило бы чрезмерно загромождать эти страницы.

Брехер ещё не может отрешиться от мысли о необходимости «духовного творящего центра» в лице дирижёра, ибо он убеждён, что без такого именно «центрального посредствующего звена» оркестр лишён важнейших импровизационных возможностей, которые являются, по его мнению, самым ценным в воспроизводящем исполнении.

Но каждый, кто действительно знает работу Ансамбля, хорошо знает, сколько раз уже в порядке исполнения отдельные инструменты или группы инструментов давали прекрасную, ценнейшую, вполне импровизированную инициативу, сколько раз во время концерта уже исполнение загоралось совершенно новыми огнями, рождёнными музыкой, — именно теми огнями, о которых говорил Никиш и которые, рождаясь в тайниках подсознательного, отнюдь не являются монопольной собственностью касты дирижёров, а присущи каждому большому музыканту и коллективу музыкантов в совершенно особой — исключительной степени.

Но Брехер, несмотря на свои осторожные оговорки, всё же приветствует новое дело, в котором он не боится разглядеть чудесное подлинное увлечение и смелое стремление.

Далеко не все заграничные отзывы были так вдумчивы и осторожны. Среди них есть интересный эпизод, своего рода дискуссия на тему об Ансамбле.

Произошла она таким образом.

Московский корреспондент крупнейшей германской газеты Bеrlinеr Tаgеblаtt («Берлинер Тагеблатт») Пауль Шеффер в № 238 этой газеты за 1925 год напечатал статью о художественной жизни Москвы, причём о Персимфансе было сказано дословно следующее:

«То, что я слышал при начале этого эксперимента, было очень достойно внимания, но я не думаю, чтобы было самообманом моё впечатление, что внимание каждого играющего усиленно делится между своим инструментом и ходом всего исполнения. Я уже тогда был охвачен некоторым ужасом перед сложностью происходившего, так как должны были быть достигнуты не только единство ритма, но ещё в большей мере выразительность, сила и красочность звука и все те бесчисленные детали, которые создают весь звуковой строй, и мне казалось головокружительной задачей достигнуть этого без руководящей руки.

Я закрыл глаза и принудил себя мысленно вообразить к тому, что я слышал, дирижёра и увидел пылкого, но в то же время слегка медлительного и в некоторой степени настороженного человека. Всё же он держал оркестр в руках. Только первая скрипка была несколько слишком самостоятельна. Правительство и парламент. Или принцип кафе-оркестра?

Теперь я слышал Девятую симфонию в исполнении этого оркестра. Я пришёл ко второй части. Я снова закрыл глаза. Я должен признать успехи несуществующего дирижёра. Я думаю, что и на этот раз не было самообмана в моём представлении, что в этом оркестре пробуждены новые, неизвестные прежде силы — тем, что оркестр как целое служит одной музыкальной мысли, служит своей мысли, а не живёт в подчинении пониманию дирижёра. Но мистика всего происходившего поразила меня ещё сильнее, чем в первый раз. Не руководимое никем гармоническое совместное шествие стольких голосов, стольких инструментов в руках стольких людей на длинном и богатом пути этой великой музыкальной драмы казалось мне близким к чуду. Выполнимым, быть может, только для русской души. Замечательным случаем большевизма. Я не знаю — может ли здесь быть достигнута такая же законченность в выражении творческого замысла, как под управляющей рукой одного человека. Во всяком случае, этот оркестр завоевал публику».

Такие импрессионистические выражения вызвало у корреспондента берлинской газеты его знакомство с оркестром без дирижёра — выражения достаточно неопределённые и отнюдь не самые восторженные из тех, которые были произнесены по адресу Ансамбля.

И вот оказывается всё же, что и эта статья вызвала «громоподобный» ответ берлинского критика Леопольда Шмидта. В статье, напечатанной в той же газете (если не ошибаемся, в № 321 за тот же год), он пишет:

«Новейшим открытием большевистской России является оркестр без дирижёра. Недавно (№ 238) было помещено здесь сообщение об этом, и наш коллега рассказал об исполнениях 9‑й симфонии и других сложных произведений, которые в своей точности, в согласованности выраженной воли, так же как и в техническом выполнении, якобы производили впечатление чего-то близкого к чуду. Может ли быть разрешена таким простым образом проблема оркестрового исполнения — по этому поводу у судящего с пониманием корреспондента, конечно, появились обоснованные сомнения.

Сама по себе эта идея не так нова, какою она хотела бы казаться. Многие дирижёры имеют обыкновение на время откладывать палочку в неопасных местах и дают оркестру играть самостоятельно. Когда Ханс фон Бюлов путешествовал с Мейнингенским оркестром по Германии, он при случае забавлялся тем, что в середине концерта садился в партер и оставлял оркестр играть самостоятельно целые части. Но он делал это не для того, чтобы показать свою ненужность, а наоборот, чтобы воочию показать продолжительность своего влияния на руководимую им музыкальную массу (он ведь любил демонстрации).

Для специалиста, для музыкально восприимчивого человека здесь не может быть серьёзного вопроса о дискуссии. Он может только посмеяться над наивностью, которая считает возможным бездирижёрное оркестровое исполнение или даже видит в этом прогресс. Здесь снова становится ясно, куда ведёт вмешательство социально-политических воззрений в область искусства. Очевидно, русское нововведение есть не что иное, как восстание против авторитетов, следствие нивелирующих тенденций.

Они уже не хотят больше никого слушаться и поэтому музицируют сами для себя.

Настоящий дирижёр не есть властитель, он смиренный слуга произведения. Власть, данная ему для того, чтобы влиять на других и внушать им своё восприятие, узаконена ответственностью и высшей волей автора. Он смотрит на это как на задачу собрать разбросанные в отдельных членах оркестра силы, дать их музыкальному восприятию объединённое выражение, без которого произведение искусства не может быть удачно исполнено. Именно то и было чудесным в Никише, что он как никто другой мог это суммировать и без надменности подчинял своему влиянию. Был инспиратором и инспирировал.

Историческое происхождение дирижёра оправдывает его функции. Пока было возможно — играли без него, и только появление многоголосной музыки заставило его выйти на сцену, обосновав его необходимость.

Если даже русский оркестр добился почтенных неоспоримых достижений, то это могло быть только при помощи бесполезной, в известной мере механической, работы.

Получилось, таким образом, то, чего достигает плохой капельмейстер, — вымуштрованное исполнение. Свобода искреннего интуитивного восприятия художественной идеи исключается сама собой.

Итак, можно сказать: оркестр без дирижёра — это небылица, bluff (блеф. — Прим. ред.) для непонимающих. Очень характерное явление современности, допустим даже — сенсация. Его выступления, в лучшем случае, — внешний эффект, ничего общего с искусством не имеющий».

Вот как рассердился господин Леопольд Шмидт. Вот как не нравится его экс-дирижёрскому самолюбию, что музыканты «больше не хотят уже слушаться». Он даже на минутку впадает при этом в меланхолию, вызывая из далёкого своего прошлого образ своей кухарки, — ему кажется, что такое сравнение должно быть уничтожающим.

Не стоило волноваться, господин Леопольд Шмидт, мы очень много смеялись над такой аргументацией.

Но пуще всего не нравится господину Леопольду Шмидту «вмешательство социально-политических воззрений в область искусства».

Ах, уж эти большевики! Даже «святое» искусство не могут в покое оставить.

И господин Леопольд Шмидт тут же сурово начинает поучать о том, что «настоящий дирижёр не есть властитель, а лишь смиренный слуга»… и так далее. И даже власть его узаконена, видите ли, «высшей волей» автора. Кстати говоря — у какого же нотариуса явлена эта доверенность на высшую власть дирижёру? Чуть что незнакомое — «нет бо власти аще не от бога». Идёт в ход и мистика, и «историческое оправдание» дирижёра.

В том-то и счастье, господин Леопольд Шмидт, что история не стоит на месте, — вольно же вам почивать у себя в уголке и ничего не видеть.

Ведь вы же сами изволите говорить о том, что не было сперва дирижёра, а потом взял и появился. Но не тогда появился, когда ему захотелось, а когда техника потребовала этого.

А из чего же явствует, что на веки вечные всё и должно так оставаться? Ни из чего это не следует, господин Леопольд Шмидт. И вы, вероятно, сами даже не заметили, как хорошо вы льёте воду на нашу же мельницу своими словами о Бюлове.

Да, мы знаем это, мы помним и других дирижёров, которые к таким же шуткам прибегали с большим успехом для себя, хотя их заслуги здесь были минимальны.

Что же касается продолжительности влияния, то мы ведь о том и говорим, что когда вещь разучена — под руководством одного или по разумению коллектива, — то внешние указки для подлинных мастеров оркестра становятся не только необязательными, а очень часто и вредными, мешающими.

Жаль, что Шмидт не слышал коротенького диалога, имевшего недавно место между известным московским дирижёром и опытным оркестрантом, играющим и под управлением этого дирижёра, и в оркестре без дирижёра.

Речь шла об исполнении одной очень трудной партитуры.

— Почему вы не вступили вовремя, когда я в этом трудном месте вам особенно показывал вступление? Ведь я помню, как в Персимфансе вы вступили совершенно легко?

— Да потому, что там нам никто не мешает.

Вот какие дела, господин Шмидт!

Не будет ли для вас интересно, например, мнение дирижёра Отто Клемперера — краткое, но энергичное: в № 7/8 за 1925 год берлинско-

го журнала Dаs nеuе Russlаnd была напечатана большая беседа с Отто Клемперером, который сообщает в ней о своих впечатлениях от Советской России. Говоря о московской музыкальной жизни, Клемперер об Ансамбле сказал:

«Это великолепно! „Патетическая симфония“ Чайковского нашла самое совершенное исполнение, какое я когда-либо слышал. Если дело пойдёт так дальше, то все мы, дирижёры, вынуждены будем искать себе другое призвание».

При этом Клемперер подчёркивает, что «поразительные достижения бездирижёрного оркестра возможны лишь при очень внимательном изучении и репетировании».

Слова Клемперера о «новом призвании» для нас не были неожиданными в берлинском журнале: мы их слышали от Клемперера ещё в Москве. О его появлении в Персимфансе я записал: «Jе dois сhеrсhеr un аutrе métiеr…» (Франц. «Мне нужно найти другую профессию» — Прим. автора.)

Конечно, это шутка, милая шутка господина главного дирижёра Берлинской филармонии Отто Клемперера: он сам более кого-либо иного убеждён в том, что это — только шутка.

Но эти слова были им сказаны среди многих других слов, которыми он выражал — или хотел выразить — свой восторг после нашего понедельничного концерта.

Он пришёл в начале Шестой симфонии и, сидя в литерной ложе, всё время привлекал внимание публики — постоянно вскакивая, жестикулируя и не обращая внимания на просьбы соседей утихомириться. По окончании он долго аплодировал, а потом пришёл на эстраду, расспрашивал, разглядывал посадку оркестра, спрашивал, почему скрипки не сидят лицом к залу, и так далее.

Было сказано много горячих слов, свойственных бурному темпераменту этого музыканта. И если он и не станет искать другого занятия, убедившись, что оркестр может — и не совсем плохо — играть без дирижёра, то он, конечно, хорошо чувствует, что Ансамбль имеет право утверждать, что рядом с ним средним дирижёрам делать нечего. И он с особой горячностью это высказал именно потому, что себя считает дирижёром выдающимся… Пусть. Даже это — на нашу мельницу вода. Медленно, очень медленно, к сожалению, движутся колёса этой мельницы, перевоспитание музыкантов и публики — дело кропотливое, но если будет малейшая возможность дело продолжать — своего добьёмся!

Эгон Петри — пианист, профессор Берлинской консерватории — осторожнее Клемперера. Вот что он написал в феврале 1926 года в ответ на просьбу сообщить свои впечатления.

«Прежде всего я был восхищён необычайной точностью совместной игры, совершенной ритмикой, ясностью построения и красотой оркестрового звука — качества, которые приводят к заключению о большой дисциплине каждого, о желании работать и осознанном взаимодействии. Это было для меня доказательством того, что при необходимом репетировании ансамбль, состоящий из талантливых музыкантов, может и без дирижёра достигнуть идеальной совместной игры. Каждый должен быть гораздо самостоятельнее и вдумчивее, когда нет указания вступлений и помощи со стороны; он должен знать не только свой голос, но и целое, он несёт большую ответственность, он становится, таким образом, музыкально, духовно и морально лучше подготовлен, чем средний музыкант при игре с дирижёром.

На мой взгляд — это самая желанная и ценная подготовка, какую только может получить оркестр.

Но только подготовка, так как то неуловимое нечто, которое делает каждое исполнение единственным и никогда не возвращающимся произведением искусства, может исходить только от одной сильной личности, а не от массы, даже когда она так замечательно подготовлена. Должен существовать центр, из которого исходит всепокоряющий флюид, воля, нечто импровизирующее, художественно возникающее во мгновении, вновь пережитое и неопределимое — центр, к которому всё стекается и из которого все это вновь излучается на публику. Только так могу я себе представить высшее искусство: как выражение единого, вынесенного массой.

Каждому дирижёру я желаю такого замечательно выученного оркестра, как Ваш, но и Вам также я желаю гениального дирижёра. Я знаю, что этим я вступаю в противоречие с Вами, но я не могу быть неискренним и говорю то, что я действительно думаю».

Так ещё раз говорит индивидуализм, так ещё раз музыкант не в состоянии отрешиться от полуслов, полутонов, полутерминов, полунамёков, от «неуловимого» и «неопределимого», от того, с чем нельзя ни соглашаться, ни спорить: не мысль, а только потребность в мысли, не утверждение, а только ощущение, какое-то предчувствие, что правда не только в том, что ему хорошо известно.

Странно, как именно Петри не понимает, что он-то сам меньше многих и многих может говорить так туманно о неуловимом, что его искусство именно и может быть замечательным доказательством силы знания, силы предусмотрения и сознательного распределения, где для «вдохновения» остается минимум места.

Помимо того, Петри совершенно не подозревает, очевидно, возможности интуиции коллективной.

Через несколько месяцев Петри пишет:

«После того как я Вам в последний раз написал, я слышал Ваш прокофьевский вечер,

который меня привёл в совершенный восторг. Это было исключительно по законченности, по звуковой тонкости и идеально как совместная игра и сопровождение. Я слышал затем фортепианный концерт с дирижёром и отнюдь не нашёл это исполнение лучше. Конечно, при участии солиста существует всё же невидимый дирижёр — именно сам солист. Для таких произведений Персимфанс даёт лучшие из мыслимых выполнения. То, как вы следуете за солистом, заслуживает высочайшего восхищения.

Надеюсь, что я буду иметь радость играть с Вами ещё в ближайшем году, пока же сердечно приветствую Вас».

Когда в конце 1926 года осуществилось наконец обоюдное желание Петри и Ансамбля концертировать совместно и Петри выступал в Персимфансе, у нас было несколько разговоров на ту же тему. Оказалось, между прочим, при этом, что Петри очень хочет быть дирижёром, считает себя дирижёром и несколько раз за границей дирижировал. Это многое объясняет в его позиции.

Во время концерта из произведений Бетховена — первого концерта того цикла, который в 1926/27 году организован Персимфансом в ознаменование столетия со дня смерти Бетховена, — Эгон Петри сказал мне после Первой симфонии, готовясь выйти на эстраду играть с оркестром Пятый фортепианный концерт:

— Это высшее, самое высшее, что может быть достигнуто без дирижёра замечательнейшим оркестром.

— А с дирижёром?

— С дирижёром могло бы быть достигнуто некое ещё большее единство замысла, единая воля, возможность импровизирования ещё более свободного.

Когда я сказал о том глубоком внутреннем противоречии, какое кроется в сопоставляемых понятиях «осуществления единого замысла» и «возможности полного импровизирования», — Петри ответил только, что он «так чувствует это

дело».

Говорил дирижёр.

К числу имён иностранных дирижёров, крайне заинтересовавшихся во время своего пребывания в СССР деятельностью симфонического ансамбля, необходимо отнести также имя Фрица Штидри.

Этот дирижёр, придя в концерт Персимфанса, не удовольствовался словами об «интересном достижении», о «необычной организации».

Недоверчиво из-за поблескивавших стекол круглых очков оглядывал он окружающих, словно по веселым лицам желая отгадать ту тайну, которую «очевидно» хранили от него в словах эти «хитрые музыкальные большевики».

Штидри решительно не хотел верить, что никакой тайны нет, что скрывать совсем нечего, что всё идёт так просто и естественно без необходимых прежде элементов потому, что в корне изменен метод работы, что никто не должен рассчитывать только на других, что в оркестровом исполнении участвует вся сила внимания, вся ширь музыкального дара каждого артиста.

Жозеф Сигетти и Дариус Мило, отнесшиеся к работе Ансамбля с исключительным интересом и сочувствием, — не искали в ней никаких тайн. Сигетти — превосходный мастер скрипки — увидел в работе оркестра большое и увлечённое мастерство и сразу заявил желание играть с Персимфансом. К сожалению, близорукая политика руководителей Росфила того времени, «монопольно импортировавших» из-за границы артистов, воспрепятствовала выступлениям в Персимфансе Сигетти, так же как и выступлениям Петри.

Дариус Мило, один из членов знаменитой «шестёрки» новейших французских компози-

торов, после посещения весной 1926 года СССР в беседе с парижским корреспондентом «Известий ЦИК» делился впечатлениями о советской музыкальной жизни, и в частности Ансамблю уделил такие слова:

«Меня совершенно поразил Персимфанс. Это — величайшее достижение. Персимфанс, по моему мнению, играет лучше, чем самые великие дирижёры в мире, потому что это настоящий коллективизм исполнения. Тот, кто не слышал Персимфанса, не может даже получить представления о том, как это грандиозно. Это — стальной ритм, и притом ритм коллективный, не искусственный, а стихийно возникающий».

Так — в немногих словах, подтвердивших большой интерес, проявленный Мило во время его пребывания в Москве, — этот молодой композитор и дирижёр не побоялся громко признать воспринятую им силу коллективизма исполнения, силу «стального ритма коллектива».

Большая статья, появившаяся в одной из центральных газет Нью-Йорка и принадлежавшая перу посетившей СССР американской журналистки Марчеллы Бартлет (Mаrсеllа Bаrtlеtt), носила ряд заголовков:

Персимфанс

Московский оркестр без дирижёра

Идея Льва Цейтлина о коллективной интерпретации

Художественный успех — и финансовая борьба

Призыв Модеста Чайковского

Прошлой зимой оркестр давал четыре концерта из произведений Чайковского. Часть сбора должна была пойти на поддержание музея Чайковского в Клину, маленьком городке — в часе езды от Москвы. Мы присутствовали на одном из этих концертов. На дворе был обычный ясный холодный русский зимний вечер. Тяжёлый пласт примёрзшего снега покрывал землю, образуя ледяное зеркало, напоминавшее одно из тех, которые были в ледяных дворцах императрицы Екатерины. Концерт давали в великолепном Белом зале Московской консерватории, с его высокими мраморными колоннами и портретами великих композиторов в золотых рамах на стенах. Зал не был натоплен, и мы, дрожа от холода, сидели в шубах и ботах.

Некоторые из слушателей прогуливались взад и вперёд по залу, похлопывая в ладоши, топали ногами по полу, громко говорили и смеялись.

Наконец появились музыканты. Я была несколько озадачена. Музыканты были в простых рабочих блузах — один или двое в старых бархатных куртках. Среди них было три женщины.

По окончании первой части программы мистер Цейтлин поднялся и сообщил, что присутствующий на концерте брат Чайковского, Модест, директор Клинскoгo музея, хочет сказать несколько слов. Последовал взрыв горячих аплодисментов, и публика столпилась у ложи, в которой находился Чайковский. Подобно многим другим, и я влезла на свой стул и увидела высокого, очень старого человека, который кланялся направо и налево. Дрожащим, непривычным к речам, очень тихим голосом он начал говорить о брате своём Петре и о его любви к своему народу и искусству. Музей, где собрано и свято сберегается всё, что относится к жизни и творчеству композитора, сильно нуждается в ремонте. Местами начинают рушиться стены. Трудно также найти хранителя, в музее очень холодно, а на топливо нет средств. Государство сделало всё, что могло, но это было, конечно, слишком мало, не было возможности удовлетворить самые элементарные нужды музея. Чайковский призывал всех, кто чтит память его брата и любит его музыку, посильно помочь музею. Ответ на этот призыв был дан немедленно. По рукам пошли корзины и шляпы и быстро наполнились многими миллионами советских рублей. В долларах собранная сумма была невелика, но это было ценно тем, что влекло жертвы и лишения для обедневших людей.

Во второй части программы была исполнена Пятая симфония Чайковского, и глубокие трагические звуки, то полные отчаяния, то торжествующие, яростные и решительные, нежные и робкие, казалось, звучали как пророческое предсказание в этот вечер в Москве после революции: старая согбенная фигура брата Чайковского, страстное увлечение оркестра, бедно одетые зрители и нетопленый зал.

Читайте также «Пацифизм в русской музыке от революции до распада СССР».