Показательный суд СМЕРШа над выданным американцами беглецом юнцом-красноармейцем, последующее бегство советского офицера из восточной Германии в Кёльн, где на каждом шагу путешествия поджидает опасность, будь то англичане, американцы, или «Cоветы». В рассказе «Страх» 1955 года ярко всё — от сюжета и автора до того, где сей рассказ был опубликован. Обо всём по порядку.

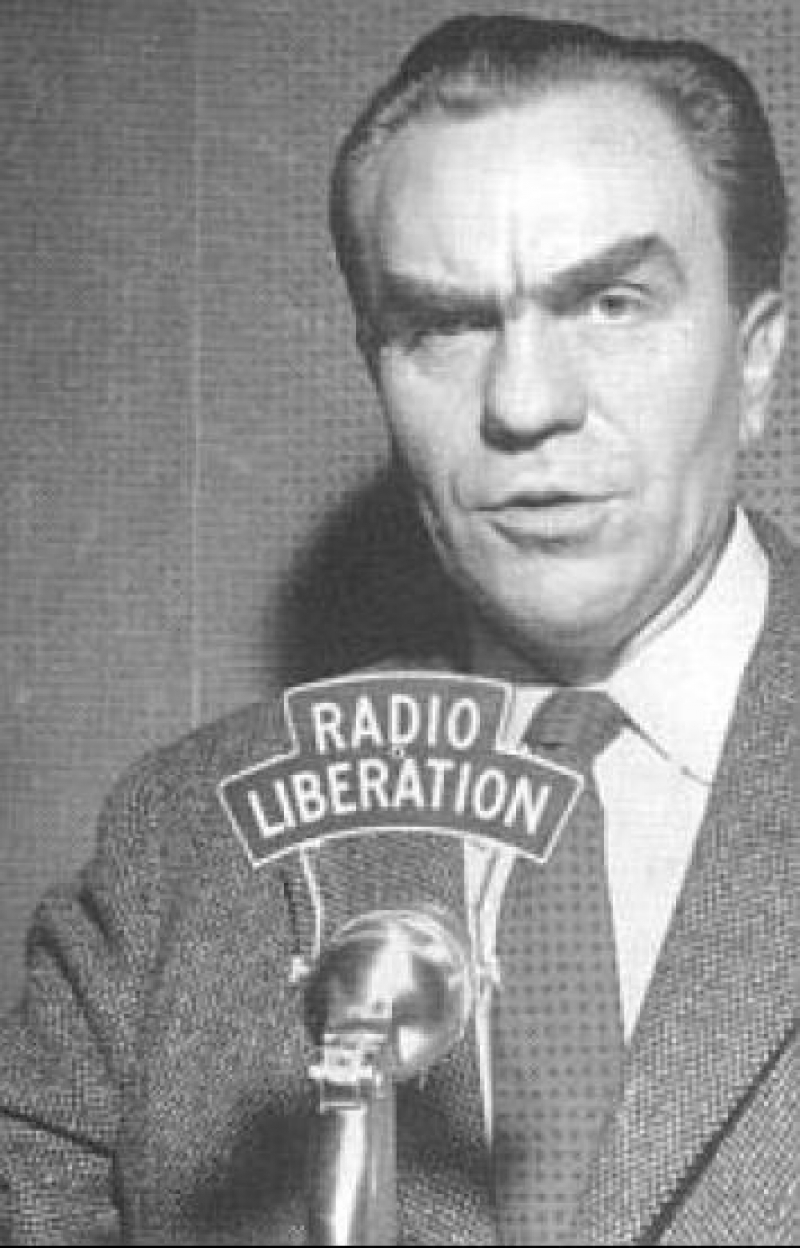

За псевдонимом «С. Юрасов» скрывался Владимир Иванович Жабинский, эмигрант II волны, успевший отсидеть в ГУЛАГе с 1937 по 1943 год, а затем в 1946 году переехавший служить в Берлин в составе Советской Военной Администрации Германии. Оттуда в 1951 году он бежит к американцам, и со следующего года почти три десятилетия вещает на СССР из Нью-Йорка, работая ведущим на «Радио Свобода».

Первая запись «Голоса Америки» — первого иностранного голоса на русском языке, 17 февраля 1947 года.

«Радио Свобода» тех лет это совсем не то «Радио Свобода», что известно нам сегодня. Не секрет, что изначально, на «вражеских голосах» работали пожилые белоэмигранты, или же те, кто бежал на Запад в 1940‑е гг. Можно сказать, что первые западные голоса и их идеологические позиции, с точки зрения сегодняшнего дня, были гораздо ближе всего к условному «Спутнику и Погрому» чем к нынешней «Радио Свободе».

Беседа на американском ток-шоу 9 марта 1951 года с княгиней Александрой Кропоткиной, дочерью знаменитого аристократа-анархиста, где обсуждается, как Штатам надо бороться с СССР. Все соглашаются, что следует использовать мягкую силу — например «Радио Свобода».

Но время шло, менялся Союз, менялась Америка, менялись и эмигранты. Так, в конце 1970‑х гг. бойкие советские эмигранты III волны «стёрли в порошок» прежнее поколение русских эмигрантов и подмяли под себя и «Радио Свободу», и эмигрантские журналы (кто-нибудь вспомнит, что «Грани» начинался как журнал русских националистов из Народно-Трудового Союза?), не говоря уже о внимании и финансировании со стороны Запада. Память о тех прежних голосах частично хранит советская пропаганда, называвшая эмигрантов, работавших на западную пропаганду, «фашистами», хотя этот термин по отношению к эмигрантам, уж точно изжил себя к 1980‑м гг. Ну какой фашист из Довлатова или Гениса? А говорить про либерал-фашистов на Руси начнут только в 1990‑е гг.

Юрасов работал на «Свободе» в его золотой период, когда Штаты не жалели денег на антисоветскую пропаганду. Параллельно с работой пропагандиста, своим литературным хобби, он вырастил двух симпатичных детей — полноценных американцев среднего класса, на которых вы можете поглядеть.

В каком-то смысле он выполнил мечту «предателя» — устроился работать в Нью-Йорке антисоветчиком, параллельно создав нормальную американскую миддл-класс семью. Эмигрантам из III волны придётся гораздо туже, как мы знаем из рассказов Эдички Лимонова и Сергея Довлатова.

Интервью Юрасова с Иосифом Бродским на «Радио Cвобода», 6 марта 1977 года.

Не менее знаменательно и издание, где был опубликован сей рассказ — «Новый Журнал», печатавшийся в Нью-Йорке с 1942 года, учреждённый Марком Алдановым и Михаилом Цейтлиным как продолжение парижских «Современных Записок» (1920−1940 гг.). Оба издания были формально правоэсеровскими, но список тех, кто в них публиковался заставляет снять шляпу: Набоков, Бунин, Гиппиус, Мережковский, Гуль, Тэффи, Зайцев (в «Современных Записках»). А в «Новом Журнале» впервые на русском языке были опубликованы главы из романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго», «Колымские рассказы» Варлама Шаламова. При помощи «Нового журнала» были собраны архивные документы, лёгшие в основу цикла Александра Солженицына «Красное колесо».

«Страх»

Опубликовано в «Новом Журнале (36)»,

Июнь 1955 года,

Нью-Йорк.

Владимир Иванович Шабинский (Юрасов) (1914−1996 гг.)

«Суд»

Оставалось проверить ошибки. Хуже всего было со знаками препинания — в справочнике о них ничего не сказано. В трудных случаях ставил чёрточку или кляксочку: если должна быть запятая — можно принять за запятую, если нет — кляксочка, мол, случайная.

Резко и требовательно зазвонил телефон — раз длинно, два коротко, раз длинно, два коротко — так телефонистки звонили ему в случае тревоги или если начальство вызывало.

— Подполковник Трухин?

— Я вас — слушаю, товарищ полковник, — Василий узнал голос замполита.

— Немедленно ко мне. Партактив!

Василий, торопясь, заклеил письмо и побежал, находу надевая фуражку и китель. Почтовый ящик висел в коридоре штаба, недалеко от кабинета замполита. «Может быть, ещё раз просмотреть?» Но рассуждать было некогда, и Василий письмо бросил.

— Товарищи! — заговорил Гудимов, как только все собрались.

— Внеочередное собрание офицерского партактива считаю открытым. Я созвал вас вот по какому делу: по требованию нашего командования американские власти передали нам изменника родины…

Василий стиснул зубы, чтобы не ахнуть.

— … который недавно бежал из наших рядов на сторону врага. — Гудимов обвел собравшихся командирским взглядом.

Василий сидел белый, как при ранении. Ему показалось, что взгляд полковника задержался на нем.

— Предатель находится в нашем СМЕРШе. Политкомандование армии решило устроить показательный суд у нас в клубе. Солдаты и офицеры дивизии изменника знают в лицо. Я вас собрал сюда, чтобы вы выбрали из своих подразделений людей для присутствия на суде. Здесь список — сколько человек из каждого подразделения. Остальные будут слушать по радио в казармах. Коэффициент полезного действия от открытого заседания трибунала должен быть наивысшим. Предварительно поговорите с народом. Упор на то, что американцы выдали дезертира по требованию нашего командования, согласно существующему соглашению о дезертирах. Об остальном позаботится трибунал. Чтобы отбить охоту у всех притаившихся изменников! Вот так. Разойдись!

Молча подходили к столу, заглядывали в список и расходились, ступая на носки, словно в соседней комнате кто-то был при смерти. Василий едва поднялся. Только в коридоре решил спросить шедшего рядом лейтенанта Павлушина.

— Кого это?

— Как кого, товарищ подполковник? Сержанта Егорова, Лукашку. У нас пока один.

— А‑а… — сказал Василий, чувствуя, что выстрел в упор пощадил — пуля прошла мимо.

Boris Alexandrov, the conductor of the Alexandrov Red Army Choir, recalls the historic performance of the Ensemble in Berlin on the 9th of August 1948. Даже не будучи фанатом сей музыки — взгляните на выступление. Здесь можно увидеть и послевоенный ещё полуразрушенный Берлин, а также героев сего рассказа — красноармейцев пребывающих в Германии.

На клубной сцене за столом президиума стояли три кресла с высокими спинками. Кумачёвую скатерть заменили тёмно-красной. Над креслами, на заднике сцены висел портрет Сталина — тоже другой: раньше висел в парадной форме, а этот в тужурке, глаза прищурены, под усами злая, довольная улыбка.

Офицеры и солдаты входили молча, занимали места, смотрели на Сталина. Василий заметил, что не один только он отводил взгляд и поглядывал на портрет исподтишка. Может быть, каждому казалось, что Сталин смотрел на него: ага — попался? Слева на сцене стоял простой стол и некрашеный табурет.

Справа, впритык к столу президиума — стол понаряднее и стул. В первом ряду уже сидели: генерал, замполит, начальник штаба, несколько старших офицеров из штаба и политуправления армии и других дивизий. Василий сел подальше с экипажами. Рядом никто не разговаривал. Топали, скрипели сапоги, хлопали сиденья. Много мест не хватило, становились у стен.

Слева, из-за кулис выглянул оперуполномоченный СМЕРШа капитан Филимонов. Стали закрывать двери. Первый ряд разговаривал. Оттуда же, откуда выглянул Филимонов, мелкими деловыми шажками вышел незнакомый офицер с папками. Он пересек сцену, сел за стол справа, разложил папки, потом встал и крикнул:

— Встать! Суд идёт!

Зал встал. Василию под коленами мешало сиденье, но так и простоял, согнув ноги, пока входили и занимали места: незнакомый полковник юридической службы — бритоголовый, безлицый, и два заседателя — парторг 1‑ro полка и герой Советского Союза майор Дудко. После них вышли два солдата с

винтовками и встали по углам сцены. Секретарь передал папку председателю. Тот полистал, пошептался с заседателями, поправил бумаги и неожиданно высоким голосом объявил:

— Открытое заседание военного трибунала 3‑ей ударной армии группы советских оккупационных войск объявляю открытым! Слушается дело бывшего старшего сержанта Егорова, Лукьяна Прохоровича, по обвинению в измене родине. Подсудимый обвиняется в преступлениях, предусмотренных пунктом Б статьи 58–1 Уголовного Кодекса Российской Советской Федеративной Социалистической Республики. — Председатель повернулся к кому-то за кулисами: — Введите подсудимого!

Все смотрели в сторону табурета. Где-то на улице проехал автомобиль. За сценой беспорядочно затопали сапоги, обо что-то деревянное стукнуло железо. Первым появился солдат с обнаженной шашкой. За ним маленькая фигурка в вылинявшей измятой гимнастерке, без пояса и без погон. Черные, густо взлохмаченные волосы и то, что был он без пояса, делали его чужим и отдельным. Второй солдат шел следом и подталкивал фигурку к табурету. Рядом с Василием кто-то громко перевел дух. Василий всматривался в фигурку и не узнавал. И лицо было маленьким, и губ не было, и шея вылезала из воротника тонкая — Егоров ли это?

Председатель махнул конвою. Солдат потянул фигурку за рукав. Фигурка сломалась под гимнастеркой и села. Председатель стал шептаться с заседателями — в том же порядке: сначала с правым, потом, с левым. А зал смотрел на фигурку — да Егоров ли это? Тот, как сел одним движением, так и сидел — лицом к столу, словно боялся смотреть в сторону зала, заполненного рядами лиц, погон, кителей и гимнастерок.

— Подсудимый, ваша фамилия, имя и отчество?

Фигурка, не поднимая головы, что-то ответила.

— Год и место рождения? Отвечайте громче.

— 1924‑й… Станица Цимлянская… Ростовской области…

Председатель начал опрос. Василий не слышал. И голос не Егорова. Где-же голос запевалы Лукашки Егорова? А что замполит сейчас думает? Помнит записку: «Ну, гад, я ещё вернусь!» Вот и вернулся. Не вернулся, так вернули. Записка, наверно, к делу пришита. Пропал парень…

— Обвинительное заключение по делу подсудимого Егорова! — раздался голос секретаря. — Егоров, Лукьян Прохорович, бывший сержант 97‑й танковой дивизии, 3‑й ударной армии, обвиняется в том, что 21-ro ноября 1945 года самовольно покинул расположение своей части, дезертировал из рядов вооруженных сил Союза ССР, с изменнической целью нелегально перешел границу у города Нордхаузена, с умыслом, в целях способствования иностранной державе связался с её представителями, добровольно был завербован разведкой упомянутой иностранной державы с намерением причинить ущерб вооруженным силам Союза ССР, передал секретные сведения военного характера: об организации, численности, дислокации, боеспособности, вооружении, снаряжении, боевой подготовке, довольствии, личном и командном составе своей и других частей группы советских оккупационных войск в Германии. Подсудимый обвиняется в преднамеренном нарушении воинского долга и военной присяги и в изменнических преступлениях: дезертирстве, умышленном переходе на сторону врага, выдаче военной и государственной тайны, квалифицируемых, как измена родине.

— Подсудимый Егоров, признаете себя виновным в совершении перечисленных преступлений? — спросил председатель.

Признаю! — как-то неестественно выкрикнула фигурка.

Расскажите суду о содеянных вами преступлениях. Голова Егорова по-птичьи легко заворочалась на тонкой шее. Он мельком, в первый раз поглядел на зал и зачем-то хотел оглянуться назад, но стоявший позади солдат помешал ему увидеть то, что хотел Егоров увидеть. Василию показалось, что. Егоров хотел ещё раз в чем-то убедиться, и что это было где-то там, сзади, за кулисами. Многим в зале, из тех кто знал Егорова, вдруг почудилось, что оглянувшись так, он сейчас лихо растянет баян, заведет свою любимую песню «Соловьи, соловьи не будите солдат, пусть солдаты немного поспят», потом посыпет прибаутками, как бывало на привалах в прифронтовом лесу сыпал похожий на него Лукашка Егоров. Под Брестом все лукашкины напарники по экипажу сгорели — один он выскочил. Второй танк подожгли под Кюстрином; спасаясь от огня, Лукашка на глазах дивизионного НП (Наблюдательный Пункт — прим. авт) бросил танк в Одер, выплыл сам, а потом принялся нырять, пока не вытащил раненого лейтенанта Зурова. «Меня ни огонь, ни вода не берет!» — выжимая штаны, говорил тот Егоров собравшимся за НП связным. За спасение командира гeнepaла тогда Лукашке звезду дaли.

Начало рассказа Василий пропустил.

— … спрашиваю немца: где тут американцы? Он думал, я по делу какому, служебному, довел меня до угла и показывает — вон там их комендатура. Я ему — проводи еще, а он — нет, боюсь. Чего ж ты боишься, спрашиваю? Американцев боюсь, говорит. Чем же они страшные? О, комрад, они сверху вроде и люди, а только хуже зверей. Ну, думаю, ладно. Наверно, ты фашист, вот и боишься… Пришел. Сидят двое, ноги на столе и жуют — американцы всегда резину жуют, вроде жвачки. Так и так, пришел к вам. А ты кто такой? — спрашивают, поплевывая. Отвечаю: ваш союзник, к вам пришел и, конечно, против советской власти им вру. Так, говорят, проходи сюда. Смотрю, а они меня в кутузку вонючую и на замок. Ну, вот… значит…

— Сколько вас там продержали?

— Два дня.

— Кормили? Как к вам относились?

— На второй день есть так захотелось, аж тошнить стало. Начал стучать — дайте поесть, а они смеются. Ничего, говорят, ты русский — можешь и не поесть. Как же так, говорю, дайте хоть хлеба корочку. Ничего, казак, опять смеются, у вас, у русских, и поговорка такая есть — терпи, казак, атаманом будешь. К вечеру приходят к двери человек шесть. Ну, Иван, говорят, как дела? Дайте, говорю, хоть покурить, курить хочется. Один достает сигарету и протягивает мне. Я только брать, а он назад. Что ж ты издеваешься? — спрашиваю его. А он мне: дам сигарету, если русскую спляшешь нам. Ну, думаю, не дождешься ты этого, рыжий. Они сели против двери и давай есть. Я отворачиваюсь — есть-то хочется. А они хоть бы что. Ну вот… значит…

— Так и не дали поесть?

— Нет, только, значит, забаву придумали; стали мне кости, как собаке, кидать. Да всё в голову норовят попасть. Ну, вот… значит…

— Значит, только кости, как собаке, бросали?

— Да. А ушли, не вытерпел я — стал кости грызть. Грызу, а сам плачу от обиды.

— Ну, а потом что было?

— На третий день приехал офицер, заковали мне железом руки и повезли. Я офицера спрашиваю: за что вы это меня, как бандита, я ведь к вам по доброй воле пришел? Там увидим, говорит. Ну, вот… значит… привезли меня в какой-то лагерь и опять за решетку. Только тогда и дали баланды миску да кусок сухого хлеба.

— Допрашивали вас?

— Офицеры разные вызывали. Расспрашивали про часть какие, значит, танки, какие пушки, кто. офицеры, значит, сколько в Германии войск. Расскажешь, говорят, получишь кусок шоколада. А чуть что не нравится — раз дубинкой по голове. Я, значит, всё, что знал, рассказал, думал — легче будет. Ну, вот… значит…

— А о заводах они спрашивали вас?

— Да, расспрашивали — какие в Советском Союзе заводы и фабрики знаешь? Я им — не знаю, мол, я только сержант. А они — не расскажешь, выдадим назад. Ну, вот…

— А про колхозы спрашивали вас?

— Про колхозы? Да… Про Дон спрашивали, про Кубань… Какая земля, что родит… Я им рассказывал, а они посмеивались только. Хорошо, Иван, говорят, скоро мы к вам придем. Раз у вас такая хорошая земля, так мы ваши города с землёй сравняем и всю русскую землю одним полем своим сделаем. Ну, вот… Да и еще: что. вы, мол, русские, украинцы и белорусы и остальные, будете у нас, американцев, на плантациях, вроде негров. Ну, вот…

— А про женщин спрашивали вас?

— Про женщин? И про женщин спрашивали. Майор один, жирный такой, спрашивал — какие у нас бабы? На какой манер? Худые или толстые? Я ему отвечаю — разные бывают. А он мне — ничего, когда домой поедешь, скажи матери и сестре и всем бабам, чтоб встречать готовились — американец любит поесть и поспать хорошенько. Так, говорят, и скажи, чтоб старые женщины яйца и сметану готовили, а молодые постели помягче…

По залу прошёл глухой гул. Егоров быстро оглянулся на зал и опять попытался посмотреть назад.

— А кто ещё к вам приходил?

— Да, разные… разные американцы с женами и детьми приходили… меня смотреть. Смотрят, лопочут по-своему, смеются, вроде я зверь какой. А одна, толстая, жена главного начальника, даже стул поставила против решетки — жирная дюже, и дочку держит при себе, чтоб не подошла — кусаюсь,

мол. Вот, так, значит…

— Так никто к вам и не отнесся хорошо?

— Ко мне? Один человек только пожалел — значит, немец-уборщик. Нет-нет кусок хлеба подбросит. Я у него спрашивал — что это, американцы только к нам, русским, так? Что ты, хлопец, говорит, они и к нам, немцам, тоже так — издеваются, за людей не признают. С другими народами у них один разговор — дубинкой. По всей зоне безобразничают, грабят, насилуют, посмешища для себя устраивают. Едут на машине, увидят, где люди стоят, бросят несколько сигарет и регочут, как люди ползают и дерутся. Мы, говорят, победители. Мы, американцы, весь свет победим.

— Потом что было? Дали вам работу? — перебил председатель.

— Нет, когда, значит, выдавили всё из меня, что им надо было, сказали, чтоб домой собирался. Я испугался, начал проситься, в ногах ползать. А они мне — зачем ты нам здесь, у нас своих безработных некуда девать. На, говорят, тебе за услугу шоколадку. И дали плитку шоколада. Что ж, вы, не выдержал я, издеваетесь, что ли, надо мной? А ты ещё недоволен, всыпать ему! Отлупили меня, заковали в наручники и отвезли на границу.

Егоров опять заворочал головой, оглядываясь. Потом приняв тишину за ожидание продолжения рассказа, сказал:

— Значит всё … как было…

Председатель пошептался с заседателями.

— Подсудимый, расскажите суду, что вас побудило перейти границу?

Фигурка шевельнулась и что-то сказала.

— Суду не слышно, говорите громче.

— Легкой жизни искал…

— Думали, что за предательство вам предоставят жизнь без труда, без обязанностей, в пьянстве, среди продажных женщин? — Егоров молчал. — Нашли вы за границей такую жизнь? — Фигурка покачала головой. — Были ли вы хоть раз сыты за эти месяцы?

— Нет.

— Сколько раз вас били?

— Несколько раз…

— Кто, по-вашему, хуже относится к нашему народу и к нашей родине — американцы или нацисты во время войны?

— Американцы, в тысячу раз хуже! — неестественно выкрикнул Егоров.

— Вас били, чтобы получить секретные данные, или вы давали их добровольно?

— Добровольно давал…

— За что же вас били?

— Да, так, как скотину бьют… , — и словно что вспомнив торопливо добавил: — Потому что русский я.

— Что вам обещали американцы за ваше предательство?

— Что они меня не вьщадут.

— А потом выдали всё-таки?

— Выдали.

— Подсудимый! — председатель сделал паузу, доставая какую-то бумажку. — Что вы имели в виду, когда, после побега, прислали на имя заместителя командира дивизии вот эту записку?

Егоров быстро, затравленно посмотрел на председателя и опять, уже настойчиво, стал оглядываться назад.

— Я вас спрашиваю, подсудимый!

— От злости это я… За то, что пять суток мне тогда дали…

— Вы угрожали в лице заместителя командира дивизии советской власти?

Егоров молчал.

— Вы думали, что вернетесь с американскими империалистами? Почему же они вас так встретили?

— Потому что русский я.

— То есть изменник ли родине, враг ли советской власти — им всё равно?

— Раз не американец, значит быдло. Получили секреты и пошел вон.

— Подсудимый, вы знали, что измена родине, совершенная военнослужащим, есть самое тяжкое, самое позорное, самое гнусное злодеяние? Вы знали, что за измену родине подлежат наказанию не только сам изменник, но и совершеннолетние члены семьи изменника?

Егоров низко наклонился над столом.

— Имеют ли члены суда вопросы к подсудимому? — спросил председатель.

— Скажите, знали ли вы, что, давая присягу, военнослужащий берет на себя обязанность строго хранить военную и государственную тайну? — спросил Дудко.

— Знал, — чуть слышно ответил Егоров.

— Знали ли вы 36‑ю статью ·боевого устава пехоты, где говорится, что «ничто — в том числе и угроза смерти — не может заставить бойца Красной армии в какой-либо мере выдать военную тайну»? — спросил парторг.

Егоров кивнул головой — всё равно, мол.

— Кому из солдат или офицеров вы говорили о замышляемом побеге?

— Никому! — крикнул Егоров.

— Кому вы говорили, что в Европе жизнь лучше, чем у нас на родине?

Егоров промолчал.

— Вас спрашивает суд! — проговорил председатель.

— Старшине Сапожникову и старшему сержанту Белову, — едва слышно ответила фигурка и словно ещё уменьшилась в размере.

— Кому вы говорили, что американцы хорошие ребята?

— Не помню.

Председатель спросил о чем-то членов суда, каждый покачал головой.

— Свидетель полковник Гудимов! — вызвал председатель.

Полковник подтвердил получение письма Егорова. Потом старший сержант Яшин показал, что в мае 45-ro года Егоров хвалил американцев. Старшина Сапожников отрицал, что Егоров говорил ему, что жизнь в Европе лучше. После перекрестного допроса Сапожников сказал, что не помнит. Старшего сержанта Белова не вызывали — Белов осенью демобилизовался.

Василий сидел в том же положении, в каком его застало начало заседания. Сидел и видел на табурете не Егорова, а Федора: «Подсудимый Панин, кому вы говорили о замышляемом побеге?» И чужой, не Федора, голос отвечал:

«Подполковнику Трухину».

— Подсудимый Егоров, вам предоставляется последнее слово! — объявил председатель и тут же начал разговаривать с майором Дудко, будто его не касалось, что скажет в своем последнем слове фигурка.

Егоров встал, такой же сгорбленный, закрутил головой, несколько раз посмотрел на председателя, прося его внимания, но председатель продолжал разговаривать.

— Я… я честно сражался за родину… Я знаю, что я наделал… Прошу только дать мне… , — фигурка вдруг выпрямилась, стала похожей на прежнего Лукашку Егорова, и закричала сквозь рыдание: — Этих гадов, этих американских фашистов пострелять, как паразитов! Если мне оставите жизнь! Буду одного ждать — когда придет время их стрелять, как я уничтожал Фрицов! — И больше сказать не смог. Стоял и рыдал, вытирая рукавом глаза. Лукашка Егоров — первый весельчак, Лукашка Егоров — запевала и баянист — «меня ни огонь, ни вода не берет» — плакал.

Василий переглотнул и покосился на соседа.

— Суд удаляется на совещание.

Вокруг зашевелилось, всё загудело. Егоров плакал, положив голову на стол.

Вот тебе и американцы! — кто-то тихо сказал за спиной Василия.

— Союзнички, мать их… Посмотри, что они из него сделали.

— Так и надо, дурак, — «я ещё вернусь». Вот и вернулся, как собака, — сказал другой голос.

— Мать-то ждет, поди…

— Чего ждать-то? За него, паршивца, где-нибудь доходить будет в лагере.

У Василия мелко-мелко дрожала нога. Страх ледяной, многотонной тяжестью придавил к сиденью. То, что Фёдора поймают и выдадут, теперь было неизбежно. «Демобилизоваться! Уехать… Спрятаться! .. Белов демобилизовался и ему ничего не будет… » Почему-то вспомнилось брошенное письмо — «ни одного письма, ни одного!» И выходило: пока Фёдора не поймали, пока не выдали — демобилизоваться.

— Встать! Суд идет!

Вышли они бодро, с лицами только что хорошо пообедавших людей. Председатель даже не поглядел на подсудимого. А тот пристально смотрел на него. Председатель откашлялся, вытер очень белым платком рот, потом — бритую голову.

— Товарищи! Советский патриотизм, горячая любовь советских людей к родине, их готовность отдать ей свои способности, энергию и самую жизнь является одной из самых могучих идейных сил нашего народа. В своем докладе о 27-ой годовщине Великой Октябрьской Социалистической Революции товарищ Сталин сказал: «Трудовые подвиги советских людей в тылу, равно как и немеркнущие ратные подвиги наших воинов на фронте» …

… На 18‑м съезде ВКП(б) товарищ Сталин предостерегал против недооценки «силы и значения механизма окружающих нас буржуазных государств и их разведывательных органов». Эти указания товарища Сталина… Вот как надо понимать преступление сидящего перед нами врага народа и изменника, пробравшегося в ряды Вооруженных Сил Советского Союза! ..Он признал свою умышленную вину. Не поисками «легкой жизнью» он объявил свою измену. В своей гнусной записке он грозил родине! Грозил партии! Он, видите ли, ошибся в американцах! Он не верил своим командирам, своим политическим руководителям, что американцы только более гнусная разновидность фашизма, расизма, загнивающего капитализма! Они использовали предателя и выбросили… После разбора сущности и обстоятельств дела подсудимого, объявляю приговор Военного Трибунала 3‑ей ударной армии: — рассмотрев в открытом судебном заседании… приговорил: Егорова, Лукьяна Прохоровича… , — в тишине немыслимой при таком скоплении людей председатель сделал паузу и громко выкрикнул — к казни через повешение!

Общий взгляд всех сидящих в зале будто столкнул фигурку. Егоров секунду смотрел на председателя, словно ожидая «но принимая во внимание… », потом рывком повернулся назад и, не найдя чего-то, так же рывком загнанного волчонка обернулся к залу, и все увидели как открылся его безгубый

рот. Но в первом ряду громко захлопали, конвойные схватили фигурку под руки и поволокли за кулисы.

— Братцы!! Они… — услышали все сквозь аплодисменты.

Судьи поднялись, и аплодисменты, заглушая всё — недовыкрикнутое Егоровым, ужас совершенного, страх каждого из зрителей, — заполнили зал. Сосед слева бил в ладоши, словно отгонял что-то от себя. Василий увидел свои руки -

они стучали друг о друга, независимые от него. «С кем говорили? — С подполковником Трухиным… К казни через повешение… »

— Разрешите пройти, товарищ подполковник. — Сосед, лейтенант, глядел невидящими глазами.

X

Саша застал Василия на диване.

— Ужинать будете, товарищ подполковник?

— Буду.

— А я вас видел.

— Где видел?

— Там, в клубе. Я у стенки стоял. Пропал Лукашка ни за понюх табаку. А заметили, как он всё оборачивался?

— Куда оборачивался?

— Да назад. Там за кулисами капитан Филимонов всё время стоял. Наверно пообещал Лукашке, что оставят в живых, если будет говорить, что приказали.

— Что говорить?

— Да ну, товарищ подполковник, будто не понимаете. Да чтоб американцев ругать. Для этого и показательный устроили.

— Его ж американцы выдали.

— Да кто его знает, товарищ подполковник. Темное это дело. Ребята говорят, что Лукашку уже месяц как выдали. Вот и обработали в СМЕРШе. Кто-то видел: привезли его чистенького, в заграничном костюме. Это его до ручки уже у нас довели… Может, и не повесят.

— Как это не повесят? — крикнул, вскакивая, Василий.

— Приговор обжалованию не подлежит?

— Так это ж показательный, товарищ подполковник! По нотам разыграно. Я раз в конвое в настоящем трибунале был. Там такого митинга не бывает, раз — и шлёпка. А тут театр! И повесить — летом указ был отменить военные законы — в газете читали…

— Что ты понимаешь! Для оккупационных войск законы военного времени оставлены… специальное указание Верховного Суда было…

— Всё равно, товарищ подполковник, — театр. Недаром, что на сцене устроили. Филимонов вроде режиссера или суфлера за сценой стоял.

— Ну, чего стоишь, тащи ужин!

Но за ужином, после стакана водки, испуг вернулся — раз союзники выдают беглецов, то выдадут и Федора. А тогда? Демобилизоваться, как Белов?

Саша пробовал заговаривать:

— А чего это, товарищ подполковник, американцы такие дураки? Помните, в 45-ом, когда встретились с ними… Мировые парни были. Тогда все говорили, что в Европе и в Америке жизнь лучше. А теперь Сапожникову пришивают. А почему? На него СМЕРШ давно копает. Теперь нашли повод…

Василий посмотрел на Сашу и в первый раз за все годы подумал: а не завербовал ли Филимонов Сашку следить за ним? Не выпытывает ли у него Сашка?

— Вот что, парень, дуй-ка отсюда, чтоб ноги здесь твоей не было.

Вроде бы картинка про электрификацию двух Германий (Западной и Восточной), а на деле анти-ГДРовская пропаганда, 1952 год, ФРГ.

«Побег»

Те же развалины, тот же грузовичок со спящим шофером в кабине, только теперь — из парадного — всё было немного сдвинуто вправо. Шагнув на тротуар, увидел продолжение — уходящие перспективы фасадов. Новизна улицы была и в этих двух перспективах, и в огромном пространстве весеннего неба над ними, и в необычайной подробной брусчатке мостовой с газетным листом на решетке водостока. Но главная новизна улицы заключалась в плоскости стен с парадными и окнами этой стороны. Окна смотрели на него, и больше всего

он боялся сейчас крика фрау Эльзы из окна кабинета. Тогда придется бежать через мостовую мимо выскакивающего из кабины шофера, по слежалым кирпичам развалин, мимо испуганных детей, а в спину будет орать вся улица.

Справа по мостовой, ему навстречу двигалась тачка со скарбом, за тачкой шел старик. Фёдор хотел повернуть налево, но там на углу разговаривали две женщины. Потом, много лет спустя, он мог нарисовать и угол, и женщин, их сумки и даже цвета их одежды. И хотя угол, где они стояли, был ближе, Фёдор пошел навстречу тачке — женский крик всегда пронзительнее и призывнее. Шел, держась ближе к незнакомой стене, вне поля зрения верхних окон — за каждым жил потенциальный крик фрау Эльзы.

Шёл торопливым шагом очень занятого человека. Впервые за неделю шагал во всю ширь ног; мускулы, растягиваясь, приятно пружинили, как у тренированного легкоатлета после продолжительного отдыха. Функе, наверное, уже дозвонился, и полицейские уже мчались на автомобиле или мотоцикле. Но важно было другое — с какой стороны они выедут? Фёдор уже настигал угол, когда оттуда показался автомобильный радиатор, успев вытащить половину кузова с передним колесом. Сразу же захотелось повернуть назад. Фёдор даже остановился, ощупывая карманы, тем самым показывая улице и окнам, что забыл нужную бумагу, — но радиатор потащил дальше: длинный спортивный БМВ с белой автомобильной шапочкой за стеклом свернул и умчался вдоль улицы.

С пересохшим ртом, крепко держась в кармане за рукоятку пистолета, Фёдор свернул за спасительный, единственный в мире угол дома. Для убегающего в городе первый угол, что ленточка финиша для бегуна. Первый угол он настигает грудью, сердцем, инстинктом — так рвет ленточку победитель забега. Следующий угол он берет, как бегун, пришедший к финишу вторым — рвет грудью уже несуществующую ленточку. Последующие углы пробегаются, как пробегают черту финиша те, кто занял в забеге третье, четвертое, пятое места — по инерции, больше ориентируясь на судей.

С каждым углом народу на улицах становилось больше. У Вуппы сел в подвесной трамвай. Высоко над речкой, вдоль ущелья набережных минут за двадцать доехал до конечной остановки. Выходя, с лестницы увидел, что поток шляп, голов, плечей внизу на тротуаре омывал полицейскую фуражку. Действуя плечом, стал срезать в сторону и выплыл у газетного киоска, за три метра до полицейского. Мог ведь человек в последнюю минуту вспомнить, что надо купить газету! Взял первую с краю тощую газетку и протянул старухе марку — чтобы не спрашивать цену: если вспомнил о газете, то цену знать должен. Ожидая сдачу, увидел расписание поездов. — Купил тоже.

Загородясь от полицейского киоском, делая вид, что читает газету, пошёл дальше через улицу вдоль мертвого пространства. Расписание было с картой. Из Вупперталя поезда уходили: на Дюссельдорф, Эссен, Кельн, Кассель, Дортмунд, Бремен, Вильхельмсхафен и Эмден. Куда? И сам ответил: «подальше от границы». Это значило — на север, на запад и на юг. Но север не ·годился: однажды кто-то из «Хозяйства Сиднева» (Оперотдел при Центральной берлинской комендатуре — прим. авт) рассказывал о посылке двух немецких коммунистов с заданием ликвидировать беглого полковника, скрывавшегося не то в Бремене, не то в Гамбурге. Это было «против», «за» — было море: забраться в трюм и выехать из Германии. Но тут же подумал: «Безграмотно. Времена Майн Рида прошли — обнаружат и выдадут». А на запад? На западе была бельгийская граница — плохо, как всякая граница. Кроме того, в Дюссельдорфе — английский Карлсхорст: здешняя полиция даст знать, англичане «выжмут как лимон» и выдадут (кто-то об англичанах так говорил в Берлине). Французская зона? ещё в Берлине заметил: французы перед советскими заискивали. Оставался Кёльни дальше в американскую зону. «Американцы хорошие ребята, на нас похожи» (тоже кто-то говорил).

Толпы, автомобили, повозки, детские коляски; гудки, смех, окрики — всё двигалось, петляло, замешивая пространство улиц и площадей. И пространство сдавалось, густело, темнело, выкристаллизовывая желтые сгустки и звездочки электрического света. До «шперцайт» оставалось три часа тридцать шесть минут.

Еще на фронте заметил, что обратная реакция наступала с запозданием: в опасности был зло спокоен и расчетлив — происходившее двигалось для него, как в замедленном кино, и только потом, когда всё кончалось, приходил испуг и расслабленность. Так случилось и сейчас. Спрятался в первый ресторан. Пиво было водянистое, двухградусное. Первую кружку выпил не отрываясь, от второй только отпил и стал разглядывать пиво на свет — из чего они его делают? Солдаты говорили, что из каменного угля. Химики! Пересчитал деньги: сто девяносто две марки — три пачки сигарет или килограмм масла. ещё были швейцарские часы, водопыленепроницаемые, в Берлине заплатил три тысячи. И всё. Весь наличный капитал фирмы Панин и К‑о. Остальной капитал состоял из облигаций займа Свободы — купил на всё, что было в жизни.

Первое, что нужно сделать — выбраться из города и, чем дальше, тем лучше. Закурил, стал, как бумаги в папке, проверять портфель: пара белья, носки, платки, полотенце, бритвенный прибор, газета, расписание. Орденская книжка за подкладкой сапога. Ордена, завернутые в носовой платок, — в кармане, пистолет — в пальто. И что стоило достать в Берлине немецкие документы? Какую-нибудь «липу» на «гeppa Миллера». А ведь Карл говорил. Человек без документов — мозг без черепной коробки. У советского же человека документы — целый орган. Обильно питаясь справками, характеристиками, паспортами, военными билетами, пропусками, трудовыми книжками, удостоверениями Мопра, Осовиахима, «Друга детей», командировочными, выписками из приказов, отметками о прописке, о месте работы, рождения, браке, комсомольскими, партийными, профсоюзными билетами, членскими взносами, этот бумажный орган за годы пятилеток разросся чудовищно. Случайно забыл дома — сразу чувствуешь отсутствие в кармане привычной тяжести. За войну этот орган ещё разросся: офицерские, солдатские, орденские книжки, командировочные предписания, пропуска на проезд, пропуск на автомобиль, пропуск на службу, пропуск в управление, удостоверение на право вождения, паспорт на автомобиль, аттестат на питание, аттестат на денежное довольствие, аттестат! На вещевое довольствие, карточки хлебные, карточки промтоварные, карточки продуктовые…

Чтобы не расплачиваться с хозяином у стойки, оставил на столе марку, хотя пиво стоило не больше двадцати пфениrов. Улица встретила чернотой и ветром. Свернул в темную, без единого огонька улицу — сплошь руины. Мирный житель по такой идти побоится, и это делало идущего подозрительным. Но полицейские тоже побоятся. По карте — с той стороны было шоссе на Кельн. За железнодорожным полотном увидел шоссе. На первой указке стояло: «Кельн — 87 км.»

Рурские дороги, как улицы: поселки, поселки, города, соединенные пряжками заводов — на одном заводе работают жители двух-трех городов. Движение — группы, одиночки, велосипеды и редкие автомобили, больше военные, с англичанами. Возле одного дома у освещенной стены стоял прислоненный велосипед: сел и был таков! За три часа далеко уехал бы… Но заныл отрезанный бумажный орган: у велосипедов — номера, у велосипедистов — удостоверения.

Цветная видеозапись с видами оккупированной Германии 1947 года

Страшная минута пришла нарастающим позади рёвом мотоцикла. Сворачивать было поздно. Шёл, слушая спиной, затылком, кожей. Но мотоцикл, настигая, газа не сбавил и пронесся, обдав воздухом и брызгами. Увидел две полицейские спины в плащах — одна в коляске, другая за рулем. А может быть, просто не заметили? Захотелось свернуть и искать проселочную дорогу. На большом перекрестке, с лестницами указок по углам, под фонарем, на светлом кругу стояли трое: мужчина и две женщины. У столба лежали пузатые рюкзаки. Все трое «голосовали» — каждый автомобиль в сторону Кельна приветствовали привычным «хайль». Решение пришло по-человечески: а, может, и мне попробовать? Остановился метрах в трех от круга. В светлом кругу избранные приветствовали проезжавших богов, недостойный стоял в тени.

Потом один из избранных снизошёл и приблизился.

— Нет ли у вас огонька?

Федор зажег спичку, закрывая её от ветра, дал прикурить. Старая мокрая шляпа, красный вязаный шарф, замерзшее лицо в седой щетине.

— Спасибо… К поезду?

— Да, — ветер дул северный и неразговорчивость была понятной.

— Полчаса стоим… Спасибо. — Немец возвратился в круг.

Не успел он дойти до спутниц как со стороны Вупперталя показались огни фар. Женщины замахали. Немец поднял руку. Воспользовавшись, Фёдор вступил в круг, замечая, что хорошее пальто и новая шляпа eгo выделяют.

Видеозапись жизни города Wuppertal (ФРГ), 1940‑е гг.

Автомобиль, переделанный по послевоенной моде из легкового, грузовичок затукал, затормозил. Опустилось стекло, вылезла и повисла на дверце толстая рука и не иначе, как выросло из плеча усатое круглое лицо божества.

— В Кёльн?

— Да, пожалуйста! хором ответили женские две трети.

— Скорей. Одна может ко мне. Надо торопиться — «шперцайт».

В кабину села в шляпке. В кузов полезла в берете. Подсаживая ее, Фёдор у самого лица увидел крепкую икру и припухлость с ямочками под коленом. Подал рюкзаки. Вышло, будто вместе. Но та, в кабине, могла сказать, что он из недостойных. Уселись на пол под кабину. Грузовичок затукал, что-то перехватил внутри себя и бойко побежал в темноту. Ветер подул резче. Скоро стало так холодно, что Федор, не стесняясь, прижался спиной к спутникам. «До Кёльна — тем лучше».

По сторонам бежала всё та же бесконечная рурская дорога-улица. Огни в окнах, редкие фонари, прерывались темными громадинами неработавших заводов. Достал сигареты, молча протянул соседям. Прикуривали от ero спички, заслоняя ветер втроём. Лицо женщины оказалось молодым — лет тридцати. Глаза — по-немецки, светлые — быстро взглянули, но спичка погасла. Затянулась, проявляя в темноте острый кончик носа и круглый подбородок.

Ветер умудрялся дуть со всех сторон. Мужское плечо справа ничего не говорило; слева, ее, поеживалось.

— Холодно, … — сказала одному ему.

Федор понял: «Вот в шарфе мне чужой и напрасно ты молчишь». Проверяя, он прижался к её плечу, — отодвинулась, но не от неrо, а от шарфа, так что между ними освободилось место. Фёдор подвинулся. Oт холода и от того, что

это могло значить, тоже сказал:

— Холодно, — и укрыл её полой своего пальто. Руку с плеча не убрал.

Щеки их оказались рядом. Женщина не шевелилась и только чаще затягивалась; огонек сигареты теперь проявлял улыбающийся уголок рта. Потом сказала:

— Благодарю.

И это он понял: запоздание означало, что с момента, когда он укрыл её полой, до её «благодарю» она думала об одном и том же, имевшем отношение к нему, к его руке, к ветру, к оставшемуся в ночи перекрестку.

Фёдор щелчком кинул окурок — огненный глазок полетел в темноту, от короткого замыкания с мокрой землей брызнул искрами и погас. Соседка свой окурок потушила о пол кузова и положила за борт. И словно устраиваясь удобней, съехала спиной по рюкзаку, оставив Фёдора над собой — молчаливое «ну, вот… », полуприглашение. Шарф справа дремал, уткнувшись в колени.

И Фёдор наклонился. Она глядела вбок, на бегущие за бортом огни и напряженно улыбалась.

— Теперь теплее?

Посмотрела, засмеялась глазами, кивнула. Он укрыл её другой полой, забывая убрать и правую руку.

Грузовичок подбрасывало, рука, прислушиваясь к мягкой теплоте тела, ложилась всё тяжелей, и хотя женщина опять глядела на огни, её дыхание, напряженность лица говорили ему: «ну и что?».

Медленно, как берут сонных, просунул руку между пуговицами пальто. Ласковым теплом встретила шерстяная кофточка. Понимая, что нельзя, что делает глупость — черт знает почему! — стал наклонять лицо к её лицу и, когда из поля зрения исчез берет и подбородок и вся она перестала дышать, мягко прижался губами к холодному податливому рту…

Ухабик застал у губ. Автомобиль тряхнуло, зубы ударились о зубы, и это отрезвило. Фёдор воровато оглянулся. Шарф по-прежнему клевал в колени.

— Холодно? — спросил Фёдор невышедшим шёпотом. Но холодная её ладонь закрыла ему искусанный рот. И было в этом: не того стыжусь, а слов — слова в мире были о хлебе, картофеле, документах, Германии. Желание последней, всё разрешающей ласки, не помещаясь внутри, лезло в голову: остановить машину и слезть вместе? На всю ночь? На всё «что будет»? Выбросить соседа за борт? А она лежала и ждала: ну, что же ты? ..

Первый не выдержал автомобильщик — хлопнул и стал тормозить. И ночь, смилостивившись, крикнула:

— Стой!

Женщина толкнула Фёдора и, торопясь, стала приводить себя в порядок. Грузовичок остановился. Шарф, ухватившись за верх кабины, поднялся на ноги. Федор, проколотый окриком, сидел, мгновенно от всего освобожденный. Вспомнил про пистолет. Выбрасывать было поздно. У ног соседа фанерная обивка кабины отстала. Фёдор едва втиснул туда пистолет.

Подошел электрический фонарик с полицейским. Силуэт другого полицейского с винтовкой, стоял в стороне, у мотоцикла.

«Ну, вот и всё … », — тупо подумал Федор. «Наверное те самые, что обогнали… Дурак, что не свернул… » Из кабины подали документы. «Скажу, что немец, бежал из советской зоны… »

— Ваши бумаги? — к той, что сидела в кабине.

Бормотанье. Молчанье. Возвращая документы, полицейский сказал что-то двусмысленное. В кабине рассмеялись.

— Куда едете?

— Домой, в Кёльн. Торопимся до «шперцайт», — в тон полицейскому ответила в шляпке. — Сзади моя подруга и знакомый.

Фонарик заглянул через борт. Ведомый спасительным инстинктом, Фёдор успел обнять соседку. Фонарик увидел, как она его оттолкнула, и Фёдор глупо улыбнулся на свет, как если бы его застали в углу с женщиной. Шокированный лучик пробежал по ним и уставился на шарф. Фёдор сошел за знакомого,

а шарфу досталось положение постороннего.

— Что это там у вас?

— Картофель…

Из темноты, из-под фонарика, протянулась рука в сером рукаве, ощупала рюкзак.

— А там?

— Картофель и немного муки, — ответила соседка, и Фёдор услышал, что голос у неё картофельный.

Рука полицейского спряталась. Фонарик ещё раз бегло оглядел кузов и потух.

— Хорошо, но торопитесь; не успеете до «шперцайт» — задержат.

Полицейский отошел к напарнику, автомобильчик благодарно затораторил.

— Доброй ночи! — всё также игриво крикнула из кабинки шляпка. Полицейские засмеялись и закричали в ответ:

— Оставайтесь, тогда и ночь будет доброй!

— Фёдор достал сигареты. Соседка поправляла рюкзак. Прикуривая, видел, как дрожала спичка. В кабине смеялись.

— Рут, я испугалась, что картошка пропала! Ты тоже? — крикнула шляпка.

— Я нет, они хорошие парни, эти полицейские. Слава Богу, что не было англичан.

Курил, глубоко затягиваясь. «Сошло. Вперед наука… » Покосился на соседку. Та рассказала шарфу о том, как в прошлый раз англичане отняли у них десять килограмм картошки. Незаметно вытащил пистолет и швырнул за борт.

Опухшие губы плохо держали сигарету. Вспомнил афоризм майора Худякова (схоронили под Варшавой): «Когда легче всего прихлопнуть муху? Когда сидит на другой. Так и с человеком». Опять подумал: «Спроси документы — и всё … » — пришел испуг.

Стал слушать, что рассказывал шарф — у того тоже однажды отняли картошку и кусок сала. И опять дул ветер холодный, промозглый, опять было темно. «Кёльн, а там куда?»

Соседка курила, отодвинувшись к борту. «Пойду к ней… » и успокоился.

Видеосъёмка Кёльна, 1950‑е гг.

В Кёльн приехали за полчаса до «шперцайт». Остановились на каком-то углу. Хозяину надо было ехать куда-то в сторону. Шарфу тоже. Стали выгружаться. Снимая её с борта, задержал на руках.

— Пожалуйста, — сказала шопотом, не глядя на Федора.

Пока женщины прощались с толстяком, Фёдор перенес рюкзаки на тротуар. Потом грузовичок затарахтел, из кабины замахала рука.

— Спасибо, гepp Клюгге! — закричали женщины.

Она подошла сама. Поглядел в глаза и сказал:

— Могу я помочь вам донести домой вещи?

Тихо засмеялась, покачала головой:

— Нет, я сама… Большое спасибо.

Грузовичок с шарфом в кузове завернул за угол. Женщины стали надевать рюкзаки.

— Ну, всего хорошего, — сказала в шляпке.

Федор стоял, и, не веря, глядел, как они перешли улицу, как шляпка обернулась. Он услышал смех, чужой и обидный.

Повернулся и зло. зашагал вдоль стены, мимо пустых глазниц выжженных витрин. Только теперь заметил, что накрапывал дождь. По улице торопливо пробегали последние прохожие.

Осталось двадцать минут, а идти было некуда. Впереди, по поперечной улице прошел полицейский патруль и обида отступила перед опасностью. Черная улица на краю ночи кончалась одиноким, бесприютным огоньком. Полквартала справа занимала громадина сгоревшего здания. На мокром тротуаре кривлялась тень. Пока шел, тень вытягивалась, тускнела пока не пропала. Оглянулся — видеть его уже никто не мог — и полез в первое окно. Пробираясь наощупь среди каких-то изуродованных балок по кучам кирпичей, думал: «Провалишься или стена обвалится — и никто никогда не узнает… »

Если в темноте не смотреть на предмет прямо, а несколько в сторону от него, то предмет виден. Видеть прямо мешает «собственный свет» глаз — в центре поля зрения, от постоянного раздражения днем, в темноте видно светлое пятно и, как бельмо, мешает. Фёдор боковым зрением заметил вход в подвал.

Ощупал ногой площадку. Рискнул зажечь спичку — ступеньки в кирпичном бое и штукатурке уходили вниз. Медленно, видя только пятна «собственного света», держась за стену, спустился до следующей площадки. Сверху покатился потревоженный кирпич. С минуту стоял. Прислушиваясь, но, кроме ударов сердца, ничего не слышал. Зажег вторую спичку — налево амфиладой шли захламленные бетонные помещения. Запомнив направление проходов, пошел, спотыкаясь о кирпичи, и когда заблудился, зажег третью спичку. Загораживая её ладонями, успел дойти до комнаты с ржавым котлом в углу. Здесь было суше и казалось теплее. Четвёртая спичка позволила набрать тряпья и прихватить обломок доски. В темноте уселся за котлом, подложив под себя тряпье; доску и портфель подсунул под спину — к стене. Циферблат на часах высвечивал ровно десять.

«Для чего ты хотел её проводить? Нет, это-то понятно, а другое? Ведь было и другое. Надеялся зацепиться, пристроиться? Лежал бы ты сейчас в чистой постели под периной, она моется в ванной и сейчас придет к тебе. Но главное не то, главное, что завтра проснулся бы в тепле, в защитной коробке стен и потолка, и не было бы ни дождя, ни полицейских патрулей… А то, что в автомобиле? Бегство, товарищ, бегство. Ведь от неё картошкой пахнет… »

Разговор со своим «я» перешёл в многоточие маленьких картинок — меньше, меньше, дождевой каплей, и — в сон.

Лил дождь. Старый разбитый Кёльн лежал в ночи. Золотая булавка фонаря на черных, мокрых лохмотьях улицы светила, сигнализируя, что под громадиной сгоревшего универмага Хёрти, в подвале за ржавым холодным котлом спал, положив щеку на колено, человек и, у этого человека в кармане, завёрнутые в грязный платок, ордена Ленина, Боевого Знамени, Красной Звезды…