Существуют всем известные эмигрантские сюжеты. Русская жизнь в Берлине и Париже 1920–1930‑х, русскоязычный Нью-Йорк и Брайтон-Бич 1970–1980‑х, межвоенные русские Харбин и Шанхай, странствия «ди-пи» беженцев в послевоенной Европе. Всё остальное довольно мало изучено и популяризировано. А ведь сколько интересных событий произошло за XX век в других местах, где непременно жили русские люди…

Конечно, про эти события можно прочитать сотни и тысячи западных книг, но они, разумеется, написаны не для нас и со своей колокольни, часто не менее идеологизированной, чем в СССР. Вот, скажем, одна из моих любимых тем — США эпохи максимальной мощи и благоденствия в середине века.

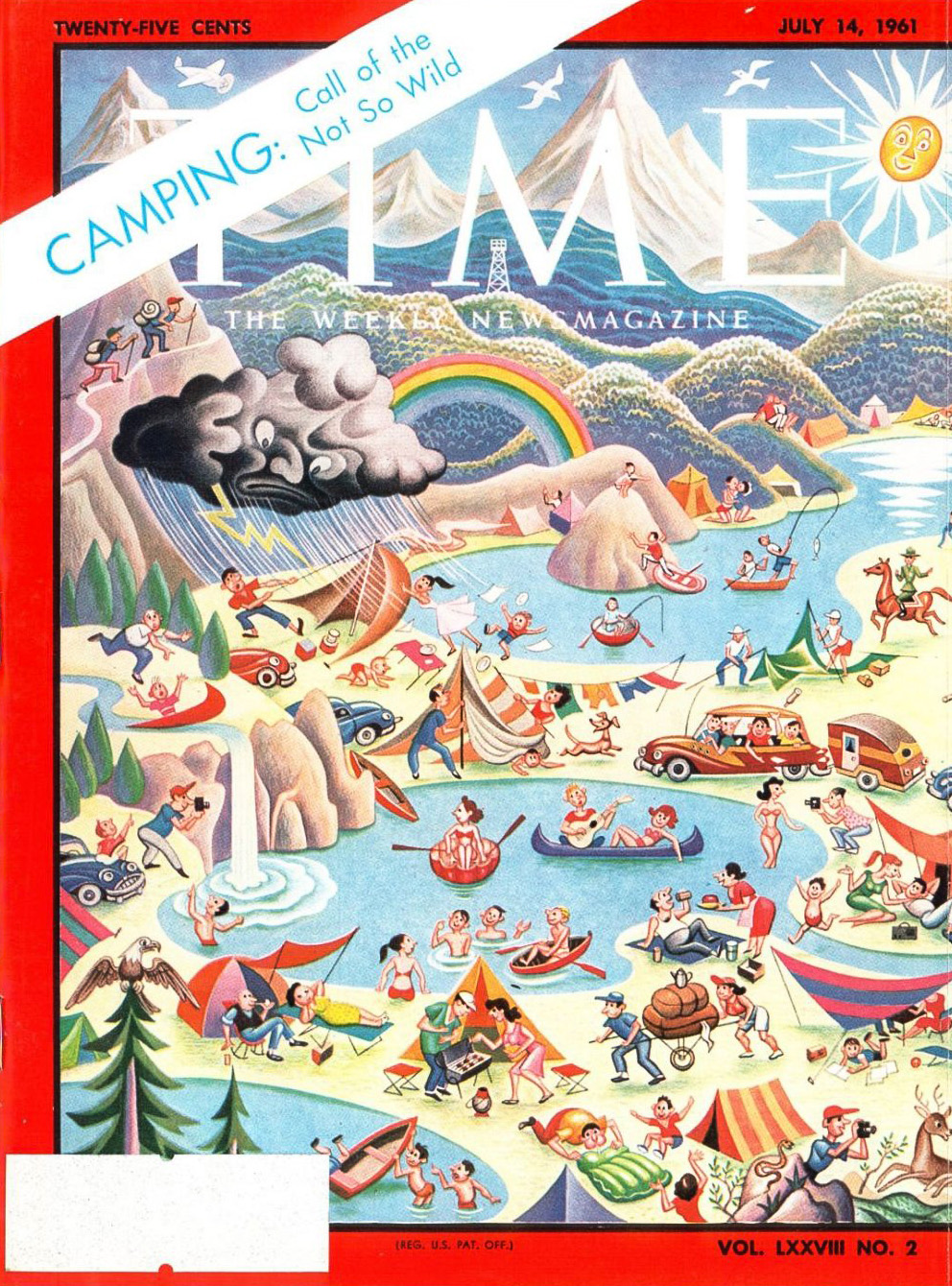

Обложка журнала Time за 14 июля 1961 года под авторством нашего эмигранта Бориса Арцыбашева

Казалось, всё было прекрасно после мировой войны. Тишь, гладь, капитализм, христианство, «традиционализм» да благодать. А революционные 1960‑е, аки Октябрьская революция в России, явились из ниоткуда. Разумеется, истоки американских 1960‑х следует искать в предшествующей эпохе. Я склонен считать, что эта «революция» произошла из-за слишком быстрого роста общего благоденствия и последующего падения темпов роста. Бедность редко вынуждает на действия, а вот неудовлетворённый аппетит, пришедший во время еды, часто застилает разум и вызывает бездумные поступки.

Как же виделась Америка этих лет местным русским? Предоставляю слово писателю из второй волны эмиграции — Виктору Морту, после войны осевшему в Нью-Йорке. Его рассказ «Синий шевроле» из сборника «Хэппи энд (Невыдуманные рассказы)» (Вашингтон, 1969) посвящён драматической истории сербского эмигранта, которую тот поведал за стойкой бара. Рассказ сильный, и гремел на всю русскую Америку, коли задел струны душ многих эмигрантов, столкнувшихся со схожими проблемами.

Обратите особое внимание на бытовые вопросы. Послевоенный американский рабочий мог содержать семью из четырёх человек, имел возможность приобрести дом и даже свой собственный синий шевроле, и ещё отправить сына учиться в университет. Сегодня он не может себе такого позволить. Не может такое позволить даже средний американский управленец. Эта Америка уже закончилась. Возможно, навсегда.

Синий шевроле

Я знаю, что найдутся люди, которые осудят мой образ жизни, но я им доволен и всё тут… Люблю выпивать. Люблю, но знаю меру и никогда не пью в одиночку, так что в разряд алкоголиков меня записать нельзя. Однако, очень часто, но не ежедневно — прикладываюсь. Кончив работу, отправляюсь шляться. Честно говорю, что другого слова подобрать не могу. Я сажусь на первый попавшийся автобус или линию метро и еду. В самом неожиданном месте я выхожу и иду куда глаза глядят. Где-то пообедаю, где-то посижу, где-то поглазею на людей. Этими «предметами» можно любоваться всегда, настолько они разнообразны в своём однообразии. О. Генри, которого я крепко люблю и считаю настоящим писателем, знал людей и поэтому его короткие рассказы, как бриллианты: ярки, красивы и неожиданны, как сияние этого драгоценного камня.

Я тоже черпаю темы из встреч с людьми и за эти десять лет, что я живу в Америке и, в частности, в Нью-Йорке, я изучил язык настолько хорошо, что не только говорю, но и пишу. Меня печатают. А недавно я испытал настоящее удовольствие: в приёмной редакции «моего» журнала, где я сидел, критиковали и хвалили мой последний рассказ, не зная, что автор сидит тут же…

Интереснее всего бывает вечерами, когда я забираюсь к чёрту на кулички, захожу в таверну и наблюдаю. Бывают очень интересные встречи и исповеди. Слушаешь, пьёшь, разговариваешь и, придя домой, записываешь, иногда довольно сумбурно… А утром на работу. И если бы мои сослуживцы знали, что я вчера беседовал с бывшим убийцей или с отсидевшим 20 лет или, что ещё интересней, с человеком, которому грозит пожизненное заключение, но он не пойман, они очень удивились бы. К чему это? Может быть они и правы.

Если бы я имел близкого человека около себя или семью, то я был бы иным, но не судилось. Женщина, которая была мне дорога, как никто, отказалась уходить со мной из горящего Киева. Не хотела обрекать себя на лишения и скитания, как говорила она. Недостаточно любила, так сказал я, и ушёл с немцами. Сначала одиночество меня тяготило, а потом свыкся и даже полюбил его. Свободен, как птица. У меня даже есть план: бросить красавец Нью-Йорк и укатить в Сан-Франциско — город ветров, туманов и преступлений… Когда я достаточно выпью — мне море по колено. Ударят? Отвечу. Убьют? Туда и дорога. Не очень-то я цепляюсь за жизнь. Я никому не нужен и живу сам для себя. И поэтому я лезу в самые опасные места, где драки и поножовщина обычное явление. Судьба меня бережёт, иначе бы давно и раздели, и ограбили. Да и убили бы. А так — не трогают. Духом чуют, что я немного свой и немного из их мира. Генри ведь писал свои рассказы, сидя в тюрьме, может и я до этого достукаюсь. А что до уголовников и садистов, то они зачастую среди нас и в гостиной и в конторе предприятия.

В июне этого года я забрался раз в такую глушь, что сам не поверил тому, что существуют ещё такие места: бродяги и проститутки тут уже самого последнего разряда. И грязно, и скверно, и опасно. Это было «дно» похлеще горьковского. Я сел на «вертушку» у стойки и взял вина. Каждая уважающая себя таверна имеет гремящую «музыку», две-три машины для игры, лотерею на стойке и иногда телевизор. Он обычно стоит высоко на шкафу, так, что с любого стула и из любой кабинки посетители могут наблюдать убийства, геройства и любовные сцены. Так было и в данном случае: здоровые и весёлые ребята носились верхом по прериям и в свободное время сворачивали друг другу скулы… Замечательные истории из своей практики рассказывают иногда «бартендеры», но им верить надо с опаской. Очень часто они пересказывают прочитанное, а слушатель в это время пропустит ещё стакан…

Тяжело дыша, на стульчик, рядом со мной, опустился человек в помятой грязной шляпе, небритый и, по-видимому, уже выпивший. Буфетчик понял его мимику и молча подал вина и пива. Эти комбинации обычны в тавернах дешёвого порядка: скорее захмелеешь. Жадно опустошив оба стакана, человек отвернулся от мерцающего экрана и закрыл глаза. Он подпёр голову обеими руками и замер. Когда же на экране замелькали полуголые девушки, сыщики, преступники и загремели выстрелы, мой сосед глубоко вздохнул и громко и грязно выругался по-сербски. Я с удивлением посмотрел на него и спросил тоже по-сербски:

— Братушка, откуда родом?

Серое, усталое лицо человека озарилось улыбкой.

— Земляк, говорит по-сербски? О, — радостно застонал он, — как хорошо, какая удача! — и он попросил ещё вина. Положив свою грязную, левую руку на мой рукав, как бы боясь, что я уйду, он торопливо заговорил:

— Вы наверное не знает, какое счастье услышать родной язык в таком месте! Как радостно. Вы серб? О, моя дорогая Сербия! И вот, видите, — грязная таверна Нью-Йорка. Как жизнь играет людьми.

Я заметил, что слёзы заблестели в его глазах. Даже если это и пьяные слёзы, то этот не врёт, наверное. И сразу пробудилось профессиональное чутьё журналиста.

— А как вы попали сюда? — спросил я. Он махнул рукой.

— Господи! Как? Да, как тысячи и десятки тысяч других, бежавших с родной земли. А вы разве не такой?

— Да, — согласился я, — такой…

— Ну, вот. А я ещё был у Драже Михайловича — святого человека, который любил свою Сербию, как иногда мать детей любить не может. Мы боролись рядом с ним и против немцев, и против Тито. И когда его предали и казнили, куда было нам деваться? Надо было бежать. Захватил свою Милену и пошел скитаться по лагерям, пока добрался до этой страны. Но не всех она делает счастливыми…

Мой интерес к собеседнику несколько угас. Неудачники, которые мне попадаются, обычно или клянут жизнь или ругают Америку. Они-то всегда правы, а другие виноваты. Кажется, этот пьянчужка был в одной из этих категорий. Тут я вспомнил:

— Да, а почему вы выругались?

— Проклятый телевизор! Он виновник всех моих несчастий.

Я насторожился.

— Да, да, не подумайте, что я вру, придумываю. С него началось. Разрешите ещё стаканчик? И мы пересядем отсюда, хотите?

Я согласился и, когда мы пересели за столик, я закурил свою трубку, а он потянулся к стакану. Впрочем, я заказал для обоих.

* * *

— Я, — начал он, — был счастливым мужем и отцом. Когда я женился, я думал, что буду сапожничать всю жизнь. Но через два года война ударила по нашей стране и всё пошло вверх дном. Что было, не надо рассказывать. Вы и сами знаете и читали. С женой и двумя детьми я добрался до этого города. Я, вольный сын сербского народа, очутился, как в клетке. Дома, дома, автомобили, тяжелый отравленный воздух и работа до одурения. За работу я взялся, как зверь. Мне надо было прокормить и одеть троих, не считая себя. Мне-то самому ничего не надо. Да, ещё квартирка в две комнатки в пятиэтажном доме. Было тяжело, но я не унывал. Я был спокоен за детей. Теперь — мне работать, ребятам учиться, а жене заботиться о всех. И я нажимал изо всех сил. Дети, когда мы приехали сюда, были: сын — десяти лет, и дочка Рада — восьми. По-английски все ни в зуб. Я на заводе занимался тяжестями — перевозил стальные болванки на вагонетках. Понимал работу без языка. Жена, что-нибудь купить съестное — с грехом пополам справлялась. А вот дети, эти мои золотые, приходили в слезах. Они ничего не понимают, а ученики смеются. Только наша горячая любовь, ласка и забота поддерживали их в этом тяжёлом испытании. Они знали, что после школы им есть кому пожаловаться, около кого отдохнуть и кто их поймет и успокоит… Извините, я ещё стаканчик, тяжело вспоминать, — он пошёл и вернулся держа в дрожащей руке два стакана. — Надо быть отцом или матерью для того, чтобы понять слёзы, горести и болезни детей. Кажется, руку бы отдал, чтобы облегчить страдания больного ребёнка, но ты бессилен и только мечешься в тоске по комнате. Да, так вот.

Он говорил, а я краем глаза смотрел на очередное убийство на экране телевизора, где молодой человек топил надоевшую ему девушку.

Телесюжет о растущем бунтарстве среди молодёжи США 1950‑х

— Мы знали, — продолжал мой собеседник, — что наступит перелом и дети одолеют эту премудрость, недоступную для нас, но надо только время. Первые год полтора им было очень тяжело. Я их гонял на улицу, приводил соседских ребят, чтобы они больше практиковались в разговоре, пускал их в гости к соседям, где они смотрели телевизор и приучались к языку. Нам самим было еще далеко до такой роскоши. Даже бельё Милена стирала внизу, так как у нас ещё не было своей стиральной машины, и не было холодильника. Мы были очень экономны и дрожали над каждым долларом. Жена как-то сказала, что она смогла бы устроиться на ночную смену в пекарню и нам было бы легче. Моя Милена на фабрике, ночью?! Господи! Но она уговорила меня и год, большой, тяжёлый год, мы работали оба, но потом я сказал: «Нет, так дальше нельзя!» Она осунулась, побледнела, стала нервной. Сколько она спала? Но за этот год мы купили всё, о чём мечтают все приехавшие в Америку: и стиральную, и холодильник, и приоделись. Дети уже говорили по-английски, не боясь насмешек, и даже иногда дома, забыв родное слово, заменяли его английским… Милена опять стала прежней. Чистота, порядок, наша вкусная еда вернулись на прежнее место. Забывшись, жена на кухне начинала петь наши родные, задушевные песни. Я и детвора затихали, слушая мать. Я закрывал глаза, и на меня веяло родными ветрами, пахло родной землёй. Как мы были счастливы! Вот, только то, что ребята ходили по чужим квартирам нам не нравилось… Хватит уже. И мы, на Рождество, решили с женой сделать им сюрприз: земляк, работавший на мебельном складе, устроил нам с большой скидкой — телевизор. И когда загорелись свечи на маленькой ёлке, стоявшей на столе, мы сняли простыню, закрывавшую стол, и вытащили из-под него аппарат. Знаете ли вы, что такое детская радость? Испытывали ли когда-нибудь то чувство гордости, которое переживают родители, зная, что они виновники этой радости? О, это незабываемое чувство! Да, и ради кого мы жили на свете? Наша родина, наша маленькая Сербия, была теперь для нас в этих двух существах, бегавших и шаливших в квартире. Здесь было всё! И в эти часы мы забывали, что за окнами шумел огромный, равнодушный город, с его грязью и преступлениями…

Жизнь шла. Рада хоть и была на два года младше Любомира, но усвоила многое раньше него. Носила на голове конский хвост, ходила в штанах и знала много песенок, передававшихся по радио. А сын? Сын был крепыш с горячим взором и широкой грудью. Он хорошо учился и был лучшим спортсменом школы. Мы уже с горечью заметили, что дети считали Америку для себя всем, а далекую родину знали только по нашим рассказам и были к ней равнодушны. Английский язык становился для них роднее и ближе. Что делать? Я стал заниматься с ними по субботам по-сербски. Учил читать и писать. Это для них было мукой, а для нас их безразличное отношение ко всему, что мы любили, было тяжело и отзывалось болью в сердце. Приходилось принуждать или вознаграждать: то дать денег на кино, а то закрыть «тиви» на целый вечер. Это было самое тяжёлое наказание. Были ссоры и слёзы. Мать становилась на их сторону, и я был один. Постепенно семья разделилась: то, что я считал нужным для детей, считалось принуждением. Страсть к телевизору становилась прямо пагубной. Придя из школы, оба могли целыми часами сидеть перед экраном; там же ели, там же готовили уроки. Когда я протестовал против этого, то поднимался крик, плач, и Милена уговаривала меня уступить, именно тогда, когда уступка была непоправимой ошибкой. Жена говорила, что дети занимаются хорошо, и лучше чтобы они сидели дома, чем бегали по чужим квартирам. Иногда я уступал и это был мир, купленный дорогой ценой. И ещё: я заметил, что дети наши стали другими. Я не говорю о внешности, нет, — это нормально. А вот, у них появилась какая-то самоуверенность, смелость в суждениях и они вступали в споры с матерью. Какая-то независимость сквозила в их поступках и словах. То, что я часто видел у американских детей. Меня они ещё боялись, а её ни во что не ставили. Она уступала, она мирилась с этим. Она же мать. Но я не мог этого переносить: мы их кормили, мы их одевали, недосыпали ночей, стараясь для них! Ведь это было так ясно, что вся наша жизнь с женой была единым служением детям. В праве мы были рассчитывать на благодарность, признательность, любовь и ласку?! Это уходило из нашего дома и отношения становились суше. Мы-то с Миленой не изменились (правда, постарели, устали). Мы только и жили интересами детей: расспрашивали о школе, о друзьях и подругах. Но ответы получали неполные и, я бы сказал, неискренние. Как будто в их жизни появилось что-то такое, что надо было скрывать от нас. Это огорчало, обижало и злило. За что? Раз, когда детей не было дома, а жена подметала пол, я заметил среди сора окурок. Окурок в доме, где никто не курит? Вы знаете сербскую кровь? После скандала и чуть ли не драки, я и жена произвели обыск в комнате детей. И у сына под матрацем оказалась пачка сигарет. Жена умоляла меня не быть зверем, но я уже не мог… Когда сын вернулся, я его избил так, как только бьют у нас на родине.

Документальное кино 1950‑х о проблемах инфантильного поведения американских старшеклассников

Мы уже не раз думали о том где и с кем встречаются наши дети? Ведь это улицы Нью-Йорка, а не тихого Загреба. Тут и не увидишь, и не узнаешь. Дети же должны побегать и получить свою долю развлечений. Кино, спортплощадка. А кто там? Не пойдёт же мать с ними? Они уже достаточно взрослые. В церковь же идут из-под палки. И долго, и скучно и почему нет скамеек, как у других? Так вот изменилась наша жизнь. Подружки у Рады были с намазанными губами и развязными манерами. Такой постепенно становилась и наша дочь. С кем поведёшься… Губ не мазала, потому что мать била по губам. А когда дети ложились спать, мы ещё долго шептались:

— Это, как болезнь — надо переболеть и пройдёт. Если бы все дети вырастали в Америке такими, как они есть сейчас, то не было бы этой сильной и богатой страны. Отшалятся и будут настоящими американцами.

— Да, но кто-то гибнет и кто-то становится преступником. Какая гарантия, что наши не попадут в эту категорию?

— Гарантия? Семья. Наш пример и наш родительский глаз не допустят до этого.

— Всё это так, но…

Вы когда-нибудь бывали в кино, когда там преобладает молодёжь, а особенно подростки? Я был один только раз. В зале и у кассы полиция. Ребята разговаривают полным голосом, то встают, то уходят, то приходят целыми табунами. Но не это важно. Как ведут они себя, сидя в креслах? Видели? Объятия и поцелуи получили полные права в наших кино. К особенно увлекающимся (в зале, к счастью, достаточно светло) подходит полицейский, извиняясь, что топчется по нашим ногам, и приводит безобразников в чувство. И так целый день до закрытия театра. А рядом с влюблёнными парочками сидит ещё более молодое поколение и учится… Страшно… Чья-то преступная рука ведёт умышленно молодые души к распаду и гибели. Сами американцы признают, что подобного у них никогда не было. И тут же в кино мои дети тоже. Они не могут этого не видеть и не принимать этого близко к сердцу. У них молодая кровь, да ещё сербская…

Я в тот вечер видел, как какой-то отец под улюлюканье подростков тащил свою дочь из зала и хлестал её по щекам. Много ли таких отцов в Америке? Милена содрогалась, а я знал, что так и нужно. Недаром вы русские, говорите, что «за битого двух небитых дают». Мы с женой спорили, обвиняя друг друга в заступничестве, в уступках, а потом усталые засыпали. Судьба детей — наша судьба. Мы требовали от них, чтобы они приводили в дом своих друзей, хоть посмотреть на них, что это за люди. Но это случалось редко. Дети стеснялись наших двух комнат, нашей бедной обстановки, а особенно нашего английского языка. Да и в присутствии родителей были они не особенно разговорчивы со своими приятелями.

Мы были очень бережливы и всегда копили на «чёрный день». И этот день пришёл сразу и неожиданно… О, забыл самое важное: когда сыну стукнуло семнадцать лет, он с отличием кончил гимназию. Был парад и он в мантии и шапочке получил диплом и награду. Наши сердца были переполнены радостью и гордостью. Недаром мы бились, чтобы наши дети вышли в люди. Вот и первые результаты. И Милена уговорила меня (ох, как я боролся!) сделать самый приятный подарок сыну и всем нам — купить автомобиль. Что долго говорить — купили. Не новый конечно, но красивый и в хорошем состоянии — синий Шевроле. За неделю сын сдал экзамен на управление машиной и уже в церковь мы поехали как капиталисты. Смех: загребский сапожник едет в церковь на автомобиле! Дальше были мечты: уехать из этого города и купить свой дом. Мечты… Да, — он выпил ещё. — И однажды, возвратясь домой, я услышал разговор дочери с матерью.

— Все девочки одеты, как картинки, имеют квартиры, деньги, автомобили, как полагается людям. А мы кто? Весёлые нищие. Мы и пригласить к себе никого не можем в эту грязную яму. Вот и ходим мы с братом по людям, чтобы не видеть этого убожества.

— Да, как же у тебя язык поворачивается говорить подобное? Ты разве не видишь, как отец работает?

— Так иди и ты работать. Мы уже не маленькие, не пропадём. А так концы с концами еле сводим. Посмотри на телевизор, как люди живут. Другой ничего не делает, а всё есть.

— Преступник?

— Не знаю… И сами живут, и дети как сыр в масле. «Тиви» врать не будет: оно жизнь показывает. А мы тут, как оборванцы. Другие за эти годы в Америке всё, всё имеют.

«Чёрт возьми, — подумал я, — может быть она и права. Мы всё бережем и копим, а дети наши не имеют того, что имеет каждый американский ребёнок».

Но тон, которым девчонка разговаривала с матерью, взорвал меня. Мы ли не старались для них?! На мой окрик она вызывающе ответила:

— Не надо иметь детей, если не можете их обеспечить!

В ответ на это я хотел её ударить, но мать стала между нами, и я в первый раз в жизни ударил мою дорогую Милену. Тогда я кричал, что не надо становиться между отцом и ребёнком, что так ей и надо. А ночью плакал и просил прощения. О, вы не знаете моей жены: она же успокаивала меня и обвиняла себя, что слишком много поблажки даёт детям, вот они и платят за это неблагодарностью. О, моя Милена. Недаром мы с ней шли плечо к плечу…

И вот пришёл он, чёрный день: на элеваторе, перевозившем тяжести, дверью мне раздробило руку. Дошлые хозяева доказали, что это моя вина. Одним словом — вот она, кормилица — и он показал искромсанную кисть правой руки. — Я уже был не работник. Меня уволили, дав две тысячи долларов, чтобы не доводить дело до суда. Я бился и метался в поисках работы, после того как рука зажила, но это было не так просто. Кому нужен калека? После того мы ещё больше сократились в расходах. Мало ли, что может быть. А дети продолжали жить своими интересами. Но всё же мир не без добрых людей. Через американские благотворительные организации меня устроили в одном из парков косить траву машиной и убирать аллеи и лужайки. С мешком через плечо и палкой с гвоздём на конце я ходил по парку и накалывал на гвоздь кульки, бумажные стаканчики и всякую ерунду. Только одна Милена, не спрашивая, знала, что я переживаю…

А в другие дни ездил на машине. Работа была не трудная, — сидишь и едешь, а она стрижет траву и собирает. Управлять ею очень легко. А работать приходилось во всякую погоду. Дождик, ветер… Ну и пропустишь иногда стаканчик-другой, чтобы согреться. Да и от обиды тоже. Прежде я и в рот не брал. Экономил. А теперь едешь или идёшь с сумой, как нищий и думаешь: «Вот и конец тебе, Душан (это моё имя), так на этой травке и сдохнешь». Правда, после завода с копотью, грязью, грохотом и вечным электрическим светом я попал в царство солнца, воздуха и зелени. Птицы, белки, голуби, вода — вот, что меня окружало. По аллеям ходят взрослые и дети, кормя зверей и птиц… А я еду себе и думаю: Господи, хоть бы детей людьми сделать, а там, что будет — то и будет… Великан с мускулами борца, бывший четник, соратник Драже Михайловича стрижёт траву и собирает бумажки. Неужели, так и кончится моя жизнь? А может сын станет инженером, а дочь врачом, а мы с Миленой счастливые и спокойные, будем нянчить их детей? Почему этого не может быть? Это же Америка. Страна, в которой и чистильщик сапог может быть президентом. Милена внушала мне эти мысли. Ведь только она и была рядом со мной. Дети были только в квартире… «Гёрл-френд», «бой-френд» — эти слова слышались у нас по телефону ежедневно. Нам-то он не нужен был. Кому звонить?..

Богу мы молились, как могли. Церковной службы не пропускали ни одной, но уже ездили автобусом, одни. Дети не хотели. Да, как видно не услышал Бог наших молитв. Надломилось что-то во мне. Треснула какая-то пружина. Иду на работу, иду с работы, как автомат. С детьми не спорю, с женой молчалив. Будь, что будет. Я теперь зарабатывал половину того, что на заводе, но твёрдо решил: пока дети с нами, жена не пойдёт на работу. А потом и тем более. Иначе они совсем от дома отобьются. Мать встретит, мать проводит. Да, что говорить — женская рука и материнское сердце в доме — великое дело. Мать всегда должна быть на месте. Деньги — дело второе. Но дети этого не понимали: им давай и давай всё. А всего-то и нет. Конечно, недовольство, ссоры, обиды. А я молчу. Я знаю, что если сорвусь, могу убить человека — ещё по Сербии знаю. Знает это и Милена и боится моего молчания. А дети уже чувствуют, что отец не тот. И я вижу, что ничего сделать с детьми не могу. Они идут своей дорогой, по которой идут тысячи им подобных. Язык английский для них уже родной и разговаривают они между собой только на нём. Обедаем мы в разное время: им всегда некогда, куда-то спешат, кого-то ждут, с кем-то условились. Пришёл, открыл холодильник, пожевал что-то и смотришь — уж нету. То сына, то дочери. Редко, редко мы ели вместе, а если и сидели вместе за столом, то той сердечности, той откровенности, которая была когда-то между нами, уже не было. А знаете, что такое семья в Сербии? Это одно неделимое целое, да! Да и видно было, что им тягостно сидеть с нами и молчать, а говорить уже не о чем. А в своей комнате говорят, не переставая. Дочь уже неоднократно говорила матери, что ей нужна отдельная комната. Да, она права, конечно. Девочке было шестнадцать лет. Уехать бы в провинцию, да я там работы не найду, а ребята, по-видимому, уже привязались к Нью-Йорку. Где выход? А раз…

Мой собеседник, сильно нервничая, опять пошёл к стойке и, выпив, даже не выпив, а проглотив там одним залпом стакан вина, вернулся обратно. Он, как я видел, был уже сильно под градусом.

— А раз сын не пришёл домой ночевать. Мы не легли спать, мы прислушивались: вот идёт по лестнице… Нет, мимо. Мы к Раде, может быть она что-нибудь знает: где он, с кем он? Но и та ничего ответить не может. Милена боится сказать, а знаю, что думает: наверное женщина у него, у неё и остался! Красивый он, рослый, румянец, кудри вьются, атлет. Многие на него заглядывались. Вот и соблазнила, какая-нибудь, польстившись на свежесть, на юность. А может быть несчастный случай? Но нам бы дали знать, да и по радио говорят, а дочь не отходила от приёмника. Нет, ничего. Утром, перед тем, как идти на работу, я стоял в нашей спальне и молился перед иконой, крестясь своей культяшкой. Рада сказала, что только что звонили по телефону и сказали, чтобы я никуда не уходил, так как к нам кто-то едет.

— Господи, что ещё?!

Через пять минут вошли двое, оба из полиции. И вот через чужого человека, мы узнали, что вчера вечером был налёт на винный магазин, который был закрыт. Двое взломали дверь, третий сидел в машине, за углом улицы. Человек говорил, Рада переводила, а Милена, бледная как стена, опускалась на колени.

— Мальчик мой, за что? — шептала она.

Но магазин был снабжён сигнализацией, и не успели налётчики заняться кассой, как были окружены и взяты. А в машине сидел наш сын Любомир… Вы хотите знать, что было с матерью? Она не плакала, а только ходила по квартире и что-то себе говорила. Это самый страшный вид молчаливого горя. Она поседела за этот день.

Ребята на допросе сказали, что им нужны были деньги. Любомира выпустили под залог, а мы внесли все свои сбережения и ещё нам заняли добрые люди. Нас предупредили, что если он сбежит — залог пропал… Был суд. Как видно, Господь услышал на этот раз наши молитвы: на суде было доказано, что хотя он и участник ограбления, но не знал на что его повели. Так или иначе сына оправдали, а о настоящей правде мы не допытывались. Страшно было. Сын никогда с нами об этом не говорил, да и мы никогда не поднимали этого вопроса — слава Богу, что так обошлось.

Вот и стал я иногда попивать. В чём дело? Работаю, работаю и не могу стакана вина выпить? Не правда ли? И ни разу не упрекнула меня Милена за это — только отворачивалась от пьяного духа, да металась, как подстреленная птица, между двумя выросшими птенцами, которые, мучили её своею дерзостью и требованиями. Но, как видно, правду говорят: «Пришла беда — отворяй ворота». Не прошло и полгода, как судьба опять ушибла нас, но как…

Это был июль месяц прошлого года. Я по-прежнему работал в парке, жена занималась хозяйством, а дети своими делами, о которых родителям не знать, а только молиться, чтобы всё было хорошо. Сын уже был студентом, а дочь кончала школу. На лето он устраивался на работу и, сказать правду, учиться не хотел, а мечтал работать и уйти от нас. Дочь тоже не раз высказывала то же желание. Мать плакала и умоляла их не уходить. Так проходила наша жизнь. Как сейчас помню: был чудесный летний день. Было тепло, солнечно и даже мне было радостно глядеть на мир Божий. Ничего, — говорил я себе, — не падай духом, Душан, ты стал последним человеком, но дети твои будут настоящими людьми. Я со своей косилкой стоял на пригорке и поворачивал влево. Когда я дал газ, тормоз отказал, и я, сидя в железном седле, покатил вниз и уже остановиться не мог, а видел, что съезжаю на дорогу, по которой через парк ездят на автомобилях. И в тот момент, когда я ехал, из-за поворота показался автомобиль, полный кричавшей и певшей молодёжи. Я свернуть не мог, так как катился с наклона вниз, а они… Они, не знаю. Может и могли, но в канаву. Однако, их машина смаху ударила мою косилку, и меня выбросило на дорогу. Я только запомнил глаза полные ужаса и крики детей… Машина умчалась, а я очнулся в госпитале и там признали, попросту говоря, что у меня отбиты внутренности и лёгкое сотрясение мозга. Полиция допрашивала меня о том, что я помню. Я говорил, что машина была зелёная и «Форд», а свидетели, что — синяя и «Шевроле». Мог бы ли я узнать кого-либо из ехавших в машине? Нет, — отвечал я, — не мог бы. Знаете, после такого удара можно ошибиться и подвести человека… Так всё и осталось. В госпиталь ко мне приходил какой-то школьник, оставлял мне деньги и говорил, что всё будет «окей». Он объяснял, что видел этот случай и жалеет, что не может мне больше ничем помочь…

И вдруг Душан заплакал. Плач этот был плачем трезвого, глубоко оскорблённого, человека, плачем отчаяния и безнадёжности. Я молчал, даже не стараясь его успокоить. Вытерев глаза грязным огрызком своей руки, он продолжал:

— Извините меня за эти слезы. Знаете, до сих пор не заживает эта рана, — и он ткнул себя в грудь. — Я потерял и эту работу и стал таким инвалидом, что мне определили пенсию, которая для двух слишком мала, а для одного, чтобы жить достаточна.

— Как же вы пьёте, если у вас семья?

— Семья? — пьяный криво усмехнулся. — Была, да вся сплыла. После моего выздоровления и окончательного определения моей инвалидности, я совсем сдал. Работы не искал, так как не мог поднять даже чемодана — из-за болей. А вот пить могу. Я начал, а потом и остановиться трудно. Меня в этом районе все таверны знают.

— А где же жена и дети?

— Я ушёл от них. Исчез, как утонул. Дать, ничего не могу, а объедать… Сын увидел, что дело плохо, бросил учиться и устроился на работу, и мать живёт с ним том же городе.

— А дочь ваша?

В это время «бартендер» подошёл к нам и сказал, что таверна закрывается и пора по домам. Мы вышли. Моросил дождь, было мокро и неприятно. Мой собеседник поднял воротник своего убогого пиджака. Стоя у фонаря, он сказал:

— Дочь? Я бы не рассказал вам этой истории, если бы не ваш сербский язык. Знаете что, земляк? Всё может быть в жизни человека, всё… Но самое страшное, что их автомобиль не остановился и мне не помогли, те кто меня сбил. Понимаете — должны были… Но, как видно — не судьба.

Я смотрел на лицо Душана, как по нему текли слёзы… А может быть это были капли дождя — не знаю.

Втянув голову в плечи, он ушёл, пошатываясь, и растворился в мокром тумане. Больше я его не встречал никогда…

Публикация подготовлена автором телеграм-канала CHUZHBINA.