«Не надо было сопротивляться немцам! Жили бы себе как в Париже!» — было известным мемом 1990‑х и 2000‑х годов в ультралиберальной российской среде, коим они с маской серьёзного лица троллили патриотический лагерь. А всё-таки, как жили в оккупированном Париже конкретно русские?

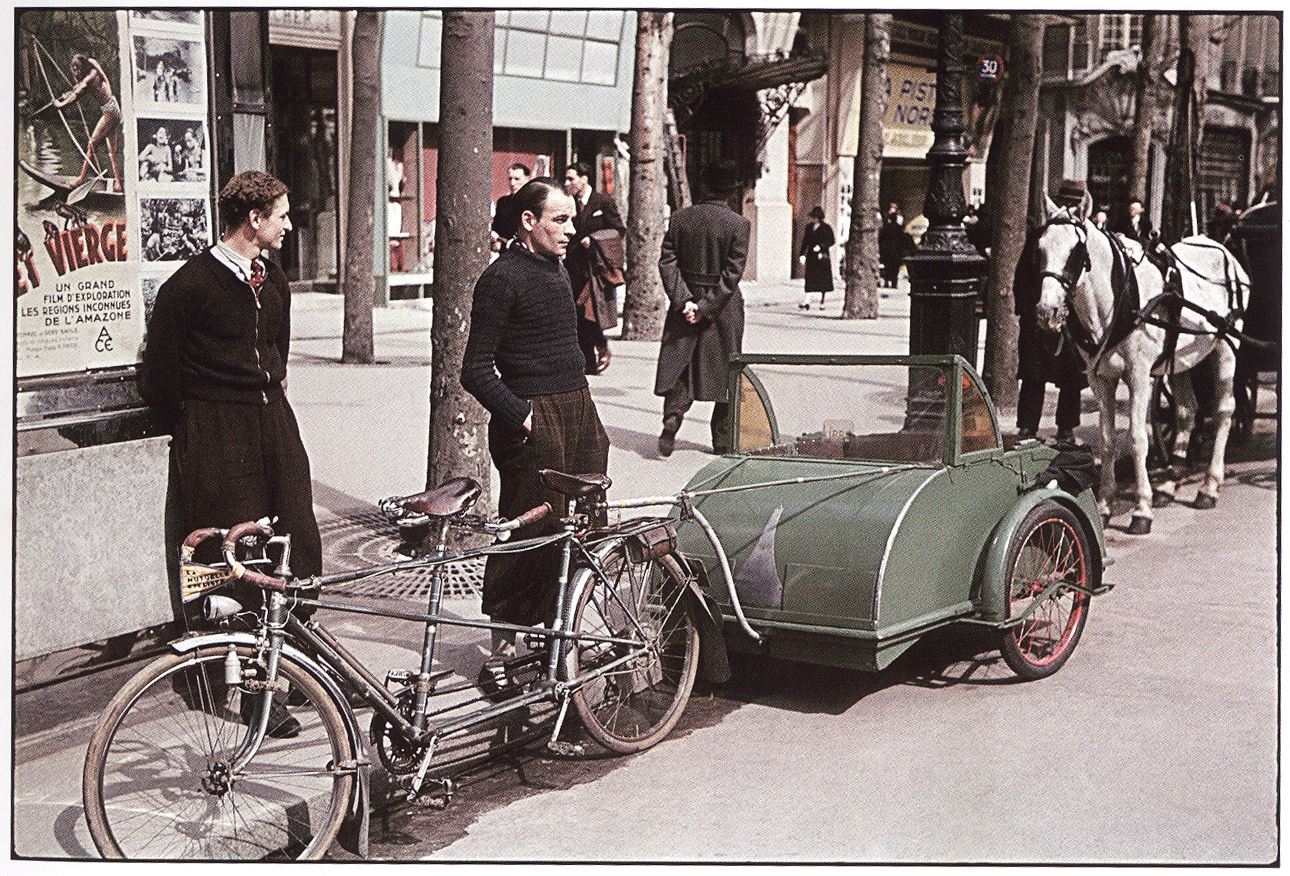

Многим, изучающим недавнюю историю Франции, бросалось в глаза несоответствие героических и трагических речей французов про пережитое ими «горе» в 1940–1944 годах, принесённое на их землю «бошами». Мой пожилой родственник-француз чуть ли не со слезами на глазах рассказывал о тяжёлой жизни в Шампани под немчурой. Однако, факты говорят нам несколько обратное. Мы-то знаем, что это были тепличные условия по сравнению с тем, что переживали наши деды и прадеды, и рассказ 1962 года нашего соотечественника Гайто Газданова «Панихида» тому является свидетельством. Как и не менее ярким свидетельством «трагического» быта Парижа являются фото Андре Зукки, которые я встретил на сайте британской газеты Daily Mail несколько лет назад.

Когда фотографии были первый раз презентованы публике в 2008 году, французские власти пытались закрыть выставку: уж слишком она рушила их «героический» национальный миф нации-победительницы во Второй мировой войне.

Сюжет рассказа «Панихида» несложный, но необычный — про жизнь в оккупированном Париже 1942 года, но жизнь русскую. Более того, жизнь русских того разлива, что чувствуют себя как в своей тарелке именно в лихое время, будь-то Россия 1990‑х годов, или революционное время, или же Франция под немцами. Из грязи в князи!

Гайто Газданов знакомит нас с сытым и праздным мирком этих странных русских парижан странного времени. Персонаж, по чьему имени проводят панихиду, пред смертью жалуется: богатство есть, даже роскошь появилась, но появилось ли счастье?

Рассказ напоминает, что не все русские плохо жили под нацистами. У тех была всё-таки не цельная, а просто шизофреническая национальная политика.

Панихида

Гайто Газданов.

Рассказ опубликован в 1962 году

в русской газете «Возрождение» (Париж).

Это было в жестокие и печальные времена немецкой оккупации Парижа. Война захватывала всё большие и большие пространства. Сотни тысяч людей двигались по замёрзшим дорогам России, шли бои в Африке, взрывались бомбы в Европе. По вечерам Париж погружался в ледяную тьму, нигде не горели фонари и не светились окна. Только в редкие зимние ночи луна освещала этот замёрзший, почти призрачный город, точно созданный чьим-то чудовищным воображением и забытый в апокалипсической глубине времен. В многоэтажных домах, которые давно перестали отапливаться, стояла ледяная сырость. По вечерам в квартирах с плотно завешенными окнами зажигались стеклянные доски аппаратов радио и сквозь треск глушения раздавался голос: «Ici Londres. Voici notre bulletin d’information…»

Люди были плохо одеты, на улицах было мало народу, автомобильное движение давно прекратилось, по городу ездили в экипажах, запряжённых лошадьми, и это ещё усиливало то впечатление трагической неправдоподобности происходящего, в котором жила вся страна в течение нескольких лет.

В те времена я пришёл однажды в небольшое кафе, в одном из предместий Парижа, где у меня было свидание со случайным знакомым. Это было вечером, лютой зимой сорок второго года. В кафе было много народа. У стойки хорошо одетые люди — шарфы, меховые воротники, выглаженные костюмы — пили коньяк, кофе с ромом и ликёры, ели бутерброды с ветчиной, которой я давно не видал. Я узнал потом, чем объяснялась эта ветчина, этот коньяк и всё остальное: завсегдатаями кафе, в которое я случайно попал, были русские, занимавшиеся чёрной биржей. До войны, в мирные и сытые времена, большинство этих людей были безработными — не потому, что не находили работы, а оттого, что не хотели работать из какого-то непонятного и упорного нежелания жить так, как жили все другие: ходить на завод, снимать комнату в плохой гостинице и получать жалованье раз в две недели. Эти люди жили в состоянии хронического и чаще всего бессознательного бунта против той европейской действительности, которая их окружала. Многие из них проводили ночи в деревянных бараках, сколоченных из досок и мрачно черневших на лохматых пустырях парижских окраин. Они знали все ночлежные дома Парижа, скудный жёлтый свет над железными кроватями огромных дортуаров, сырую прохладу этих мрачных мест, их постоянную кислую вонь. Они знали Армию Спасения, притоны и нищие кафе place Maubert, куда сходились собиратели окурков, оцепенелый сон на скамейках подземных станций метро и бесконечные блуждания по Парижу. Многие изъездили и исходили французскую провинцию — Лион, Ницца, Марсель, Тулуза, Лилль.

И вот после того, как немецкая армия заняла больше половины французской территории, в жизни этих людей произошли необыкновенные изменения. Им была дана внезапная и чудесная возможность разбогатеть — без особенных усилий и, в сущности, почти не работая. Немецкая армия и учреждения, связанные с ней, покупали оптом, не торгуясь, все товары, которые им предлагались: сапоги и зубные щётки, мыло и гвозди, золото и уголь, одежду и топоры, провода и машины, цемент и шёлк — всё. Эти люди стали посредниками между немецкими покупателями и французскими коммерсантами, продававшими свои товары. И как в арабской сказке, вчерашние безработные разбогатели.

Я познакомился сначала с одним из них, Григорием Тимофеевичем, худощавым немолодым человеком с глубоко сидящими глазами и острым подбородком. Я встретил его у моего друга, бывшего певца, выступавшего в своё время в кабаре и кафе. Но в те времена, когда я его знал, всё это отошло в прошлое. Он был тяжело болен чахоткой и редко вставал с кровати. Но каждый раз, когда я приходил к нему, он снимал худыми руками со стены огромную гитару, звучавшую, как рояль, и пел своим глубоким голосом, на котором удивительным образом совершенно не отразилась его болезнь, всевозможные романсы и песни — и меня поражало богатство его репертуара. Григорий Тимофеевич знал его с детства, оба они были родом из какого-то маленького города под Орлом. Григория Тимофеевича никто, кроме меня, никогда не называл по имени и отчеству, и был он всегда Гриша или Гришка. Певца, наоборот, никто не называл по имени, все звали Василием Ивановичем.

― Вот, Василий Иванович, купил я, значит, картину, — говорил как-то Гриша. — Я тебе, между прочим, жареную курицу принёс.

― Спасибо, — сказал Василий Иванович. — Какую же ты картину купил, Гриша?

― Картина, Василий Иванович, не простая. Деньги за неё такие заплатил — вспомнить страшно. Но сюжет уж очень роскошный.

― Что же там нарисовано?

― Изображён там, Василий Иванович, огромный орёл, и куда-то он летит, а у него на спине, понимаешь, такой молодой юноша, которого он вроде как уносит. Не совсем понятно, правда, но орёл, я тебе скажу, лучше не бывает. Много раз я эту картину рассматривал — и каждый раз одно и то же: замечательная картина, ничего не скажешь.

― А какого художника?

― Этого я не знаю, — сказал Гриша. — Какой-то очень знаменитый. Мне продавец фамилию сказал, я забыл. Только помню, он сказал, что по сравнению с ним Репин, говорит, это просто бревно. И название картины сказал, но я, знаешь, его как-то даже не слушал, до того у меня дыхание захватило.

Я видел потом эту картину в квартире Гриши: это была копия рубенсовского «Похищения Ганимеда».

Картины, впрочем, покупали все или почти все клиенты этого кафе, так же, как они покупали золотые вещи или монеты. У этих людей, у которых никогда ничего не было, вдруг пробудилось какое-то порывистое и беспорядочное стяжательство, никогда, впрочем, не принимавшее западной формы механического накопления денег. Но тратили они ещё больше, тратили без толку и зря, с какой-то особенной нелепостью. Помню одного из них, высокого и унылого человека с чёрной бородой; звали его Спиридон Иванович. Он стоял в кафе и пил коньяк. По улице в это время проходил стекольщик, кричавший заунывным голосом:

― Vitrier! Vitrier!

― Не могу я этого крика слышать, — сказал Спиридон Иванович. — Не могу, нервы не те. И ведь без толку кричит, ну кому он нужен?

С улицы опять донёсся крик:

― Vitrier! Vitrier!

Спиридон Иванович выбежал из кафе, подошёл к стекольщику и сказал ему по-русски:

― Не надрывай ты мне душу, Христа ради, замолчи! Сколько всё твоё барахло стоит?

Потом, спохватившись, он повторил свой вопрос на ломаном французском языке. Удивлённый стекольщик, помявшись, ответил. Спиридон Иванович вынул бумажник, заплатил столько, сколько стоил весь товар, подождал, пока стекольщик уйдёт, и вернулся к стойке допивать свой коньяк, который как-то особенно звучно булькал и переливался в его горле, сопровождаемый движением острого кадыка.

― Весь день маешься, — бормотал Спиридон Иванович, — с утра неприятности, того не доставили, там товару не оказалось, а тут ещё душу человек надрывает. Только вечером и отдохнёшь. Придёшь домой, зажжёшь отопление и ляжешь в кровать. Лежишь и думаешь: дорвался, Спиридон Иванович, дошёл, наконец. Отдохнуть нам, ребята, нужно, а не со стекольщиками лаяться, отдохнуть.

― На том свете отдохнёшь, Спиридон Иванович, — сказал Володя, атлетический мужчина лет сорока, специалист по золоту. — Стекольщиков там, я так полагаю, не должно быть, какие там стёкла? Только облака да ангелы, больше ничего.

― И золота тоже нету, — сказал один из посетителей.

― Это ещё неизвестно, — сказал Володя. — Я как-то был в соборе Парижской Богоматери, там кружка висит для пожертвований. Смотрю, а на ней написано: «для душ, находящихся в чистилище». Значит, в чистилище какие-то средства поступают.

― Это их католическое дело, — сказал Григорий Тимофеевич. — Деньги-то, конечно, идут на церковь, чтобы молились здесь за тех, которые, как они думают, должны быть в чистилище. Но это ты прав, странно, конечно, написано.

Я особенно почему-то запомнил этот день, когда Спиридон Иванович произносил свой монолог — хриплый звук его голоса, движение кадыка на его худой и длинной шее и эти слова — отдохнуть нам, ребята, нужно, — запомнил выражение его пьяных и усталых глаз, зимние сумерки и смесь алкогольных запахов в кафе.

А когда Григорий Тимофеевич вышел, Володя сказал мне:

― Напрасно это я о том свете заговорил, помолчал бы лучше. Боюсь я за Гришу, всем нам его жаль. Хороший человек, только не жилец он, давно у него чахотка.

Потом Володя заговорил о своих делах. Разговор его, как всегда, был переполнен техническими терминами — проценты, сплавы, караты, то или иное гранение камней. Было ясно, что вряд ли он мог, за короткое время, которое прошло с того дня, когда немцы заняли Париж, усвоить все эти вещи. Когда я его спросил однажды, откуда у него такие познания, он ответил, что его всегда интересовало всё, что касалось золота и драгоценностей. До войны он, как и все его друзья по кафе, бывал чаще всего безработным и нередко бездомным. Но он проводил целые часы перед витринами ювелирных магазинов на rue de la Paix, читал со словарем какие-то технические книги, знал, при какой температуре плавится тот или иной металл, в каких отраслях промышленности нужна платина — и этот оборванный в те времена и почти нищий человек мог бы быть экспертом ювелирного дела. Но до войны его интерес ко всему этому носил совершенно бескорыстный характер, и он никогда не представлял себе, что наступит день, когда это витринное и недостижимое золото вдруг окажется в его руках. По его словам, он только раз встретил достойного собеседника, который знал всё это так же хорошо, как он: это был голландец с белокурой бородой и голубыми глазами, известный взломщик несгораемых шкафов, с которым Володя просидел несколько часов в общей камере Центральной парижской тюрьмы, куда попал за бродяжничество — то есть за то, что у него не было ни денег, ни постоянного адреса.

Глядя на Володю, я нередко возвращался к мысли о том, насколько условны могут быть так называемые социальные различия: этому бездомному человеку следовало бы быть собственником крупного ювелирного магазина где-нибудь на rue du Faubourg St. Honore.

Другие посетители кафе, друзья Володи и Григория Тимофеевича, были лишены такой резко выраженной индивидуальности. Все они много пили, тратили деньги, не считая, у большинства были жены или любовницы очень определённого типа — ретушированной фотографии с обложки дамского журнала, блондинки в меховых шубах, купленных по знакомству у какого-то отчаянного еврея, который уже отправил свою семью в безопасное место и теперь, рискуя жизнью, распродавал всё, что у него осталось от его мехового магазина. Весь день клиенты кафе проводили в ожидании очередной партии товара и в телефонных разговорах, а вечером играли в карты, проигрывая и выигрывая крупные суммы.

Григорий Тимофеевич мне говорил:

― Живу я теперь хорошо, конечно. Но только вижу, что раньше я неправильно мечтал. Вот, например, помню я одну ночь в Лионе, зимой. Денег нет, работы нет, комнаты нет. Ночевал я на постройке, всё-таки крыша, хоть дождь не заливает. Холодно, накрыться нечем. Лежал я тогда, знаете, на досках, не мог заснуть — никак не согреться — и мечтал. Вот, думаю, квартирку бы вам, Григорий Тимофеевич, с центральным, чёрт возьми, отоплением, кроватку бы с простынями. А вечером жена ужин подаёт: колбаса, закуска, бифштексы. Вот это была бы жизнь.

Глаза его стали задумчивыми.

― А вышло, что всё это неправильно. Не в этом дело. Вернее, не только в этом. В чём — не знаю, только знаю, что не в этом. Теперь у меня всё это есть: и квартира, и обед, и жена, и даже ванна — живи, не хочу. Но оказывается, всё это не то. Я так теперь думаю. Вот попадет человек в беду, например, или, скажем, в нищету. Ему, дураку, кажется, что это самое главное. Не будь этой нищеты, всё было бы хорошо. Ну ладно. Взяли его и как в сказке одели, обули, дали ему квартиру и всё остальное и говорят — ну, теперь живи, будь счастлив. А где же его взять, счастье-то? В ванне, что ли? Вот на руке у меня золотые часы «Longines», у Володи купил. Заплатил я за них столько, сколько в прежнее время за полгода не прожил бы. Смотрю на стрелки — что они говорят? А говорят они ясно что: вам, Григорий Тимофеевич, мы время отсчитываем. Было пять, а теперь шесть часов. Значит, часом меньше вам жить осталось.

Он, действительно, посмотрел на свои часы.

― Семь часов? Ещё часом меньше. Но это меня не пугает. Мне одного жаль: столько лет прожил, а так и не понял, в чём же счастье человеческое? Ну, хорошо — согрелся, закусил, выпил. А дальше?

Как-то случилось, что я не приходил в это кафе около двух недель. Затем пришёл ― поздним февральским вечером. Григория Тимофеевича не было, и когда я спросил, что с ним, мне сказали, что он болен, лежит. Я пошёл к нему, он жил неподалеку.

Он лежал в постели, исхудавший и небритый, глаза у него были горячие и печальные. Над его кроватью, под зажжённой люстрой, крылья рубенсовского орла отливали синеватым светом. Я спросил его, как он себя чувствует, он ответил, что плохо.

― Одеяло уже кажется тяжёлым, — сказал он, — это последнее дело. Конец мне пришёл. Умру — и так и не пойму, чего же мне в жизни было нужно.

Он умер ночью, через три дня после того, как я у него был. Володя сказал мне:

― Скончался Григорий Тимофеевич. Завтра хоронить будем, отслужим панихиду. Придёте? Отпевание будет на квартире Григория Тимофеевича, в четыре часа дня.

Володя никогда не называл Григория Тимофеевича иначе, как Гришей или Гришкой, я даже не был уверен, что он знает его отчество. И теперь получалось впечатление, что вот жил Гриша, а умер другой человек, Григорий Тимофеевич. На следующий день, когда я пришёл, я увидел, что вся квартира Григория Тимофеевича была заставлена венками цветов. Где Володя достал эти цветы, в феврале месяце сорок третьего года, в голодном Париже, и сколько они стоили, этого я не мог себе представить. Все посетители кафе, друзья Григория Тимофеевича, были уже там, у всех были те изменившиеся, почти неузнаваемые лица, которые бывают у людей в этих обстоятельствах.

― Ждём батюшку, — тихо сказал Володя. Батюшка, старый человек с хрипловатым от простуды голосом, приехал через четверть часа. На нём была поношенная ряса, вид у него был печальный и усталый. Он вошёл, перекрестился, губы его беззвучно произнесли какую-то фразу. В гробу, покрытом цветами, лежало тело Григория Тимофеевича, одетое в чёрный костюм, и мёртвое его лицо смотрело, казалось, в то небо, куда поднимается орёл, уносящий Ганимеда.

― Из каких мест покойный? — спросил священник.

Володя ответил — такого-то уезда, Орловской губернии.

― Сосед, значит, — сказал батюшка. — Я сам оттуда же, и тридцати вёрст не будет. Вот беда, не знал я, что земляка хоронить придётся. А как звали?

― Григорий.

Священник молчал некоторое время. Видно было, что эта подробность — то, что покойный был из тех же мест, что и он, — произвела на него особенное впечатление. Мне показалось, что он, может быть, подумал — вот и до наших очередь дошла. Потом священник вздохнул, снова перекрестился и сказал:

― Будь бы другие времена, я бы по нем настоящую панихиду отслужил, как у нас в монастырях служат. Да только вот голос у меня хриплый, одному мне трудно, так что тут дай Бог хоть короткую панихиду совершить. Может быть, кто-нибудь из вас всё-таки поможет, подтянет? Поддержит меня?

Я взглянул на Володю. Выражение лица у него было такое, каким я себе никогда не мог бы его представить — трагическое и торжественное.

― Служите, батюшка, как в монастыре, — сказал он, — а мы вас поддержим, не собьёмся.

Он обернулся к своим товарищам, поднял вверх обе руки повелительным и привычным, как мне показалось, жестом, — священник посмотрел на него с удивлением, — и началась панихида.

Нигде и никогда, ни до этого, ни после этого я не слышал такого хора. Через некоторое время вся лестница дома, где жил Григорий Тимофеевич, была полна людьми, которые пришли слушать пение. Хрипловатому и печальному голосу священника отвечал хор, которым управлял Володя.

«Воистину суета всяческая, житие же сень и соние, ибо всуе мятется всяк земнородный, яко же рече Писание: егда мир приобрящем, тогда во гроб вселимся, иде же вкупе цари и нищие».

И затем опять это беспощадное напоминание:

«Таков живот наш есть: цвет и дым и роса утренняя воистину: придите ибо узрим на гробех ясно, где доброта телесная; где юность; где суть очеса и зрак плотский; вся увядоша яко трава, вся потребишася».

Когда я закрывал глаза, мне начинало казаться, что поёт чей-то один могучий голос, то понижающийся, то повышающийся, и его звуковое движение заполняет всё пространство вокруг меня. Мой взгляд упал на гроб, и в эту минуту хор пел:

«Плачу и рыдаю, егда помышляю смерть и вижу во гробе лежащую, по образу Божию созданную нашу красоту — безобразну, бесславну, не имеющую вида».

Никогда панихида не казалась мне такой потрясающей, как в этот сумрачный зимний день в Париже. Никогда я не чувствовал с такой судорожной силой, что ни в чём, быть может, человеческий гений не достигал такого страшного совершенства, как в этом сочетании раскалённых и торжественных слов с тем движением звуков, в котором они возникали. Никогда до этого я не понимал с такой пронзительной безнадёжностью неудержимое приближение смерти ко всем, кого я любил и знал и за кого возносилась та же молитва, которую пел хор:

«Со святыми упокой…»

И я думал, что в этот страшный час, который неумолимо придёт и для меня, когда перестанет существовать всё, ради чего стоило — быть может — жить, никакие слова и никакие звуки, кроме тех, которые я слышал сейчас, не смогут выразить ту обречённость, вне которой нет ни понятия о том, что такое жизнь, ни представления о том, что такое смерть. И это было самое главное, а всё остальное не имело значения.

«Вси бо исчезаем, вси умрем, цари же и князи, судьи и насильницы, богатые и убогие и всё естество человеческое».

И над умершим будут звучать эти же раскалённые, как железо, слова.

Когда отпевание кончилось, я спросил Володю:

― Откуда это все у вас? Каким это чудом всё вышло, как вы составили такой хор?

― Да просто так, — сказал он. — Кто в опере когда-то пел, кто в оперетке, кто просто в кабаке. И все в хоре пели, конечно. А уж церковную службу мы с детства знаем — до последнего вздоха.

Затем гроб с телом Григория Тимофеевича закрыли, вынесли, поставили на катафалк и увезли на кладбище, за город. Потом наступили февральские сумерки, потом Париж погрузился в свою обычную для этого времени ледяную тьму, и эта ночь заволокла собой всё, что только что происходило. И после того, как прошло некоторое время, мне начало казаться, что ничего этого вообще не было, что это было видение, кратковременное вторжение вечности в ту случайную историческую действительность, в которой мы жили, говоря чужие слова на чужом языке, не зная, куда мы идём, и забыв, откуда мы вышли.

Публикация подготовлена автором телеграм-канала CHUZHBINA.