Глядя на название этой статьи, может возникнуть вполне справедливый вопрос: а какие фильмы о русской музыке известные? Действительно, не составит труда найти популярные и важные книги о русской музыке (в диапазоне от работ Троицкого и Кушнира до Семеляка и Горбачёва). Либо знаковые радиоэфиры Севы Новгородцева или Михаила Козырева. С фильмами — труднее.

Можно, конечно, назвать «Ассу», «Иглу», «Взломщика», а из более новых — «Лето». Проблема в том, что все эти фильмы — художественные. В большей степени они претендуют на создание собственного мифа, нежели на расшифровку устройства сцены или отдельного артиста. Что абсолютно нормально: со своими задачами они справились. Но на их фоне «просели» документальные фильмы, которые выходили ещё в доперестроечный период.

В последние же 10 лет наблюдается иная тенденция: документальных фильмов о русской музыке много, а художественных в разы меньше. Едва ли хоть один из них обладает тем же культурным значением, что условная «Асса», но оно им и не требуется. А что им нужно, так это рассказать историю достоверно и исчерпывающе.

«Герои советского нью-вейва», «Там-Там: музыка смутного времени», «Здорово и Вечно», «Эпоха Танцев», да даже сомнительный «Beef» про русский хип-хоп — все они и многие другие фильмы стали документами, по которым и дальше будут изучать отдельные эпохи. Так что пусть в культуре за ними пока ещё нет должного статуса — сдаётся, дело времени.

Какие фильмы на этом фоне могут быть малоизвестными? С одной стороны, картины про малоизвестных артистов. С другой — можно конкретизировать: ленты, посвящённые тому или иному феномену, но «затерявшиеся» в тени более популярных и фундаментальных работ. Например, про рейвы в России снято по меньшей мере шесть фильмов, но на ум приходят, как правило, два — «Эпоха Танцев» и «Я Гагарин». Чтобы вспомнить остальные, надо напрячь память.

Здесь собраны примеры подобных картин — забытых (заслуженно и нет), но вполне имеющих основание остаться документами своего времени. Если уж не основными, то хотя бы вспомогательными.

Рок-Монолог. Юрий Морозов (2007)

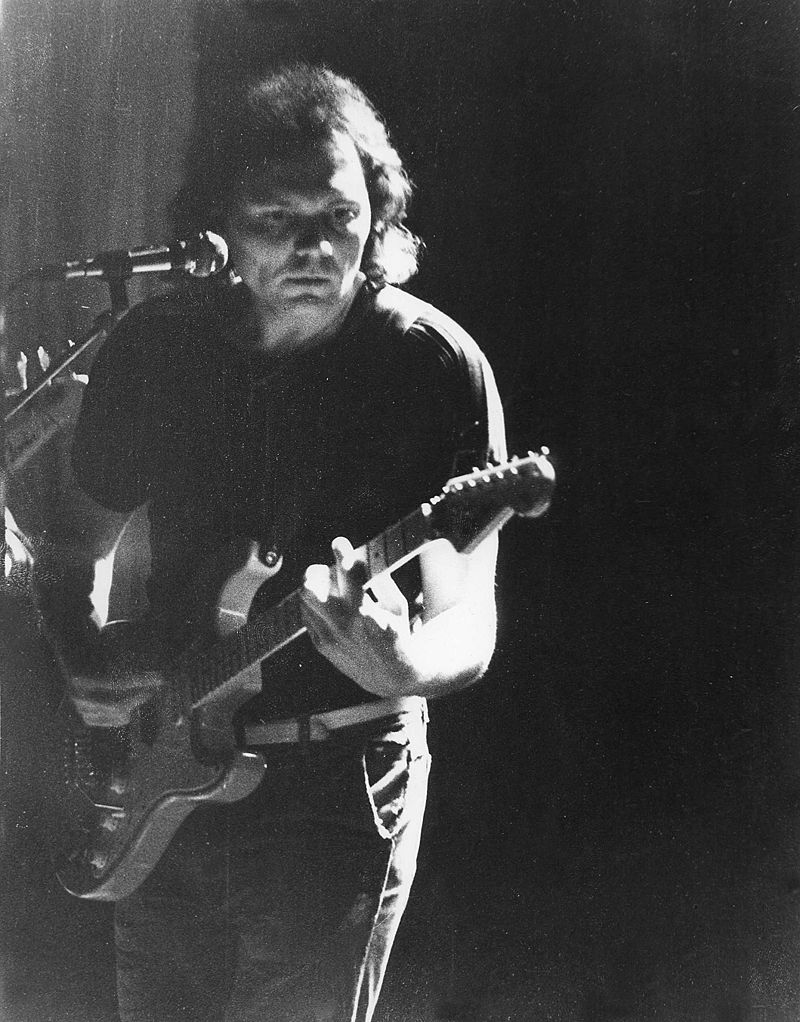

Юрий Морозов — отец русского андеграундного рока. Он никогда не получал заслуженной известности, но в долгу перед ним все рокеры 1980‑х и 1990‑х годов. Если «Машинa Времени» показала, что можно писать песни на русском языке и играть рок, то Морозов продемонстрировал, что даже в такой «неритмичной» стране можно творить хотя бы студийные чудеса.

В общем, за словом в карман не лез — Морозов автор нескольких десятков музыкальных альбомов. Едва ли не самым важным в его биографии является то, что он (наряду с Андреем Тропилло) самым первым в нашей стране подошёл к звукозаписи не как к механической фиксации концертного звучания, но как к самоценному творческому акту, а к альбому — не как к случайному набору песен, но как к законченному художественному продукту.

Часовой фильм, не отличающийся особыми достоинствами, важен как портрет одного из столпов русского рока.

Фили. История одного лейбла (2020)

История про первый полноценный инди-лейбл в России. Интересно, что про зарубежные инди-компании снято множество фильмов. Это закономерно: в Европе и на Западе подобные лейблы ощутимо влияли на всю индустрию, сначала сепарируясь от мейджоров, а потом интегрируясь в мейнстрим. Истории, подобные Sub Pop (Nirvana), Factory Records (New Order, Happy Mondays) или Rough Trade (The Smiths) были возможны благодаря развитию частного предпринимательства в США и Великобритании с конца 1970‑х годов. У нас же его некое подобие началось только в 90‑е, и FeeLee Records прочно заняли авансцену.

Фильм о легендарном лейбле начинается с конца 1980‑х, когда каким-то чудом основатели «Фили» привезли в СССР никому ещё не известных Sonic Youth. В дальнейшем лейбл развивался стремительно, не только подписывая главные андеграундные группы 90‑х (вроде Tequilajazzz), но и организуя концерты Ника Кейва, Laibach, Rage Against the Machine и других важнейших артистов своего времени.

Захватывающая история о том, как одновременно с разрухой 1990‑е годы были, «возможно, самым свободным десятилетием в истории России», цитируя одного из героев фильма.

Утопленники (2017)

Документальный фильм о стихийно образовавшейся музыкальной сцене Ижевска на перепутье 80–90‑х. Пока в Петербурге бушевал ветер перемен, а молодые люди осознали, что поэт может носить электрогитару, совершенно другие метаморфозы произошли в Ижевске.

В силу необъяснимых причин столица Удмуртии впитывала в себя всё самое актуальное из новых музыкальных тенденций, которые в то же время меняли сознание слушателей в Англии и США: индастриал, техно, эйсид-хаус и даже относительно новый в ту пору шугейз. А ижевская группа «Стук Бамбука в XI часов», если верить преданию, и вовсе изобрела трип-хоп.

О том, как случился феномен ижевской сцены, и рассказывает фильм. В нём можно увидеть редчайшие архивные съёмки как авангардных экспериментов местных артистов, так и массовых галлюцинирований на концертах. Из традиционного — интервью с героями сцены и Артемием Троицким в качестве «человека из общероссийского контекста».

Критик (2018)

История Артемия Троицкого по умолчанию рифмуется с историей русского рока, что доказывает эта лента. Троицкий здесь не столько главный герой, сколько мост между «забугорной» музыкой и Россией.

Вольно или нет, но фильм иллюстрирует, что Троицкий был в значительной степени более важной культуртрегерской фигурой, чем музыкальным критиком. Сегодня, с высоты нынешнего поколения, которому доступна вся информация, можно по-разному относиться к личности Артемия. Но то, как он откровенно лихо сводил судьбы, открывал дороги и имена, заслуживает как минимум внимания. И, пожалуй, нет лучшего тому доказательства, чем это кино.

Cибирский Вудсток (2012)

Фильм о трёх поколениях сибирского рока: от провокаторов 80–90‑х годов до хипстерской волны начала 10‑х. Несмотря на двухчасовую продолжительность, полноценной энциклопедией его назвать сложно: в нём не уделено внимания многим важным лицам сцены — например, Янке Дягилевой, Kiss My Face, PMA, «Культуре Курения».

С другой стороны, это и делает его хорошим вспомогательным материалом, где тот же Летов представлен скорее одним из героев, нежели центральным лицом.

А вот чему фильм выделяет достаточно времени, так это местам, где и творилась подпольная сибирская жизнь: клуб «888», арт-галерея «Чёрная вдова», ДК «Химкомбината» («Химки»), ДК им. Ефремова, ДК им. Октябрьской революции («Кобра»).

Лев Термен: Электронная одиссея (1993)

Трогательный фильм Стивена Мартина, рассказывающий о жизни создателя терменвокса — Льва Термена. Неспешный в своём повествовании, фильм фиксирует главные события и трагедии в жизни великого новатора: открытие терменвокса, встреча с Лениным и Эйнштейном, образование музыкальной труппы, эмиграция в США, безумно кощунственная ссылка обратно в СССР и уничтожение его имени, на контрасте с которым терменвокс набирает популярность благодаря Beach Boys. Наконец — воссоединение с Кларой Рокмон незадолго до смерти обоих.

После просмотра фильма остаётся только один вопрос: почему о жизни Термена ещё не сняли байопик?

Петербургская колибри (2007)

Наталья Пивоварова — создательница и солистка одной из лучших отечественных женских групп «Колибри». 24 сентября 2007 года она погибла в аварии в Крыму. Около четырёх утра она выехала на встречную полосу и столкнулась с другим автомобилем.

По понятным причинам не претендующий на глубокое копание в уникальности феномена «Колибри», фильм может хорошо познакомить с их лидершей. Именно познакомить, так как, несмотря на важность группы в истории русской поп-музыки, «Колибри» часто выключаются из тех или иных нарративов. А помнить стоит.

Электро-Москва (2013)

Эссеистская «электросказка» о России, повествующая о советской эпохе и её последствиях. Основная линия фильма — история электронной музыки и аналоговых синтезаторов, созданных на военных заводах из бракованных деталей. На этих инструментах из отходов военной машины невозможно было играть из-за их полной неуправляемости и непредсказуемости. Но именно это качество придавало им неповторимый шарм и толкало авангардных музыкантов на поиски нового звучания.

Когда мы сопровождаем героев фильма и погружаемся в повседневную жизнь музыкантов, изобретателей и художников, то видим Россию в очень личном и субъективном аспекте восприятия. История электронной музыки и советских синтезаторов — это аллегорическая картина жизни талантливых людей в России, творящих не благодаря, а вопреки политической системе. Это «электросказка» о свободном творческом духе, скрытом от мира за тяжёлым железным занавесом. Обязательно к просмотру всем, кто изучает sound-studies.

Читайте также «Книги о музыке, которые до сих пор не написаны».