Когда-то давно в Европе диссидентами («несогласными») назвали христиан, которые не придерживались господствующей конфессии в том или ином государстве. Диссидентами в Англии стали противники англикан — католики и радикальные протестанты, во Франции — гугеноты, а в Польше — православные. В советской истории после Сталина диссидентами стали другие «несогласные» — представители политической оппозиции. Они нередко были разрозненными: правозащитники, национальные движения, отдельные писатели или философы не смешивались между собой, хотя и находили возможным воспринимать себя единым движением.

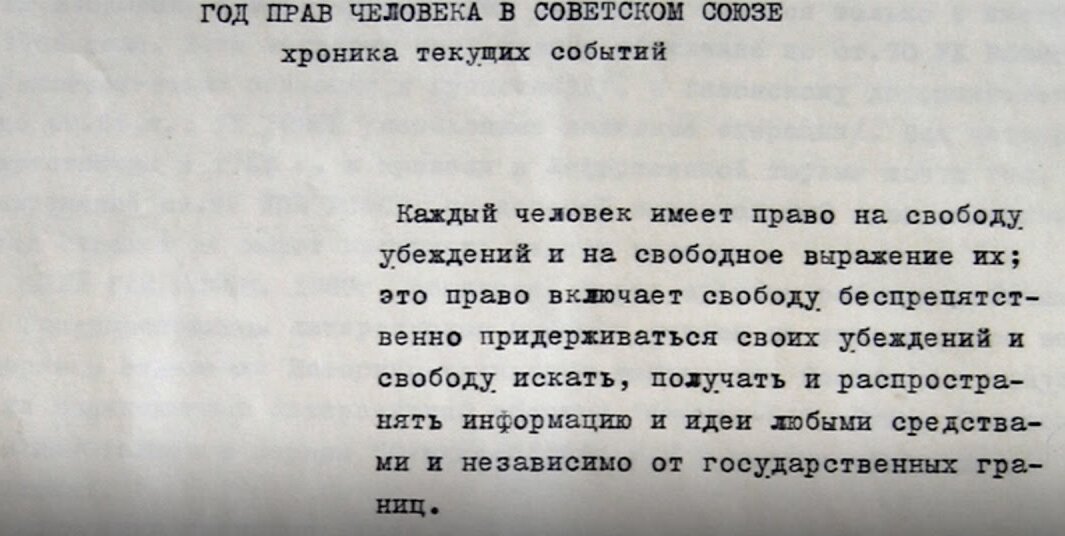

По аналогии с названием диссидентского бюллетеня «Хроника текущих событий» мы решили проследить основную хронику диссидентских событий в виде краткого ликбеза.

1957 год. Дело Краснопевцева

Диссидентство начало зарождаться в период оттепели, и формально за точку отсчёта можно принять XX съезд КПСС 1956 года. Доклад Хрущёва о культе личности Сталина взбудоражил общественность, но направить эту энергетику в политическое русло было практически невозможно — критиковать пороки общественно-политического развития дозволялось лишь в тех рамках, которые определяла заданная сверху установка.

Те же, кто шёл в критике дальше, могли сталкиваться с соответствующими санкциями. Одним из первых диссидентских «дел» стала история аспиранта и секретаря комитета комсомола исторического факультета МГУ Льва Краснопевцева. Несколько выпускников истфака во главе с Краснопевцевым основали кружок, в котором обсуждали причины сталинизма и перспективы дальнейшей десталинизации. По сути, они лишь углубляли и развивали предложенную партией мысль. Члены кружка подготовили листовку с призывом к борьбе за «социалистическое обновление» в духе XX съезда и распространили несколько сотен экземпляров в столице. В августе 1957 года их арестовали, Лев Краснопевцев получил 10 лет лагерей.

Многие стихийно возникавшие во второй половине 1950‑х годов кружки были такими же недолговечными, в том числе по причине репрессий. Собственной подпольной традиции и преемственности с диссидентами 1960‑х годов они не заложили.

1961 год. Арест участников встреч на Маяковке

В июне 1958 года на площади Маяковского в Москве установили памятник советскому поэту. Теперь эта площадь называется Триумфальной, хотя расположенность рядом со станцией метро «Маяковская» и собственно сам памятник по-прежнему позволяют называть это место «Маяковкой». Во время официальной церемонии открытия, естественно, читали стихи. Когда официальная часть закончилась, собравшаяся публика продолжила поэтические чтения и договорилась, что эту традицию стоит продолжить.

Проблема заключалась в том, что читали стихи всех поэтов, в том числе запрещённых. Да и когда в 1960 году эти поэтические вечера, возобновлённые по инициативе студентов во главе с Владимиром Буковским, стали собирать сотни людей, то это стало походить на провокационные несанкционированные митинги. Дружинники задерживали и записывали чтецов, активистов могли исключать из вузов, а иногда случались и драки на площади. В 1961 году, перед проведением XXII съезда партии, в столице решили навести порядок и собрания окончательно запретили. Наиболее заметных активистов «Маяковки» (Владимира Осипова, Илью Бокштейна, Эдуарда Кузнецова) за «антисоветскую агитацию и пропаганду» приговорили к нескольким годам лагерей.

Попытки возобновить поэтические чтения на Маяковке или просто устроить на культовом месте какую-нибудь политическую акцию предпринимались затем не один раз. «Маяковские чтения» проводятся и сегодня, а «Стратегия-31», явно отсылая к советскому прецеденту, в 2009 году выбрала местом проведения своих акций именно Триумфальную площадь.

1964 год. Попытки организации подполья

В 1964 году произошло много знаковых для политической истории событий. В первую очередь, конечно, закончилась эпоха оттепели — Никита Хрущёв был смещён со своего поста, и мало кто тогда подозревал, что последующую, брежневскую эпоху впоследствии назовут «застоем». Поэта Иосифа Бродского в этом году арестовали и судили за тунеядство — чем не свидетельство «закручивающихся гаек»?

Гораздо интереснее, что в этом году заметны попытки организовать политическое подполье. Генерал-майор Пётр Григоренко в феврале был арестован за создание Союза борьбы за возрождение ленинизма; его признали невменяемым и отправили на принудительное лечение в психиатрическую больницу. Но если Григоренко ратовал за возврат к ленинским принципам, то созданный в Ленинграде в 1964 году Всероссийский социал-христианский союз освобождения народа подумывал о полном свержении коммунистического строя. Идеологией ВСХСОНа был «христианский социализм», а участники организации ориентировались на русское национальное наследие (Николая Бердяева, религиозного философа Владимира Соловьёва и других авторов).

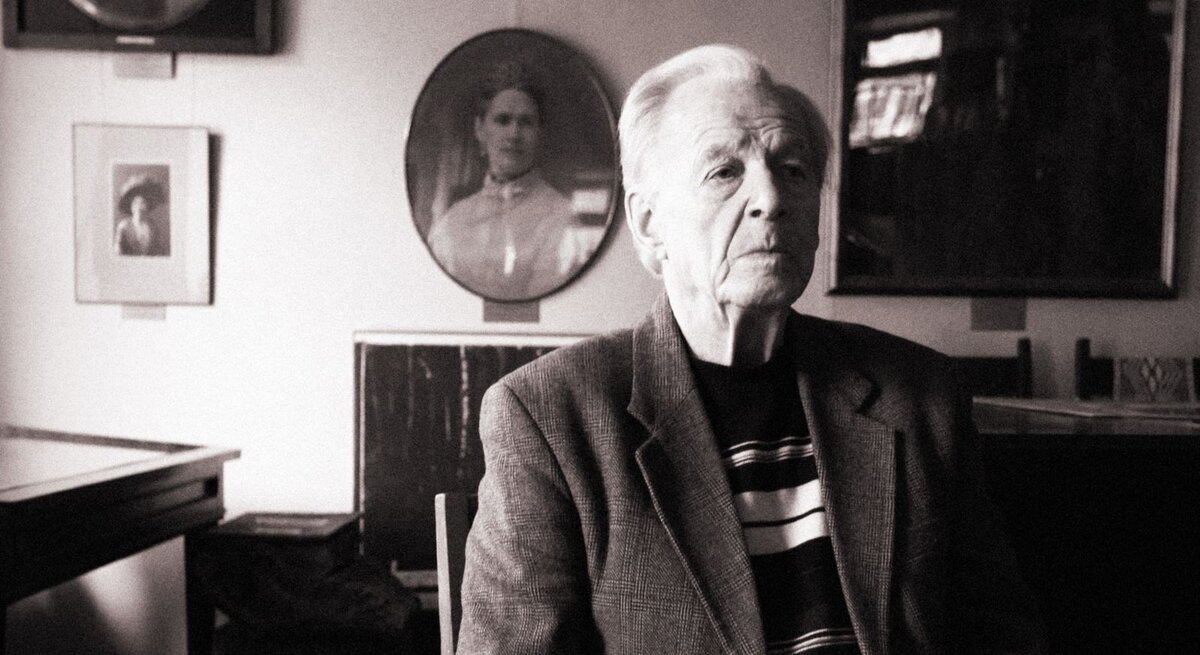

Естественно, кроме идейных споров, ничего существенного это общество сделать не могло. Тем не менее за три года существования в него вступило порядка трёх десятков человек. В 1967 году спецслужбы узнают о существовании организации и арестуют её участников. Руководителя ВСХСОНа, востоковеда Игоря Огурцова, приговорят к 15 годам лагерей и пяти годам ссылки.

1965 год. Дело Синявского и Даниэля

Одно из важнейших событий диссидентского движения произошло после того, как осенью 1965 года были арестованы писатели Андрей Синявский и Юлий Даниэль. Они под псевдонимами (Абрам Терц и Николай Аржак) нелегально, без соответствующего разрешения, опубликовали свои произведения за границей. Это стало одним из сигналов к полному разобщению официальной издательской политики и самиздата — за участие в последнем теперь будут жёстко преследовать.

5 декабря, в день Конституции, на Пушкинской площади в Москве прошла демонстрация с требованием открытого суда над Синявским и Даниэлем. К демонстрации организаторы готовились заранее: были распечатаны и распространены листовки с призывом прийти к памятнику Пушкину 5 декабря в шесть часов вечера. В это время было уже достаточно темно, и поэтому до сих пор невозможно понять, сколько же человек участвовало в том событии. Известная правозащитница Людмила Алексеева писала:

«По оценке Буковского (со слов его приятеля, побывавшего на демонстрации), к памятнику Пушкину в назначенное время пришло около 200 человек. Но я была на площади и думаю, что демонстрантов было гораздо меньше, однако туда нагнали кагебистов в штатском и дружинников, и трудно было понять, кто есть кто. К тому же большинство находившихся на площади „своих“ участия в демонстрации, как и я, не принимали, а лишь наблюдали за ней со стороны».

Около 20 человек было задержано, около 40 участвовавших в демонстрации студентов отчислили из вузов. Несмотря на то что суд над Синявским и Даниэлем в итоге сделали открытым, приговоры были суровыми — по несколько лет лагерей. А событие 5 декабря 1965 года вошло в историю как «Митинг гласности», и Пушкинская площадь до сих пор — одно из знаковых мест для оппозиционного движения в России.

1968 год. «За вашу и нашу свободу!»

Вообще лозунг «За нашу и вашу свободу» использовался во время польского восстания 1830–1831 годов — поляки хотели подчеркнуть, что воюют не против русского народа, а всего лишь против царской власти. Вторую жизнь этому девизу дало диссидентское движение, которое проявляло солидарность с участниками «Пражской весны».

25 августа 1968 года на Красную площадь в Москве вышли несколько демонстрантов. Они развернули у Лобного места плакаты с лозунгами «Да здравствует свободная и независимая Чехословакия!», «Позор оккупантам!», «Руки прочь от ЧССР!» и, собственно, «За вашу и нашу свободу!». Подбежавшие люди в штатском очень быстро вырвали из рук демонстрантов плакаты, кого-то из них избили, и в итоге всех затолкали в машины.

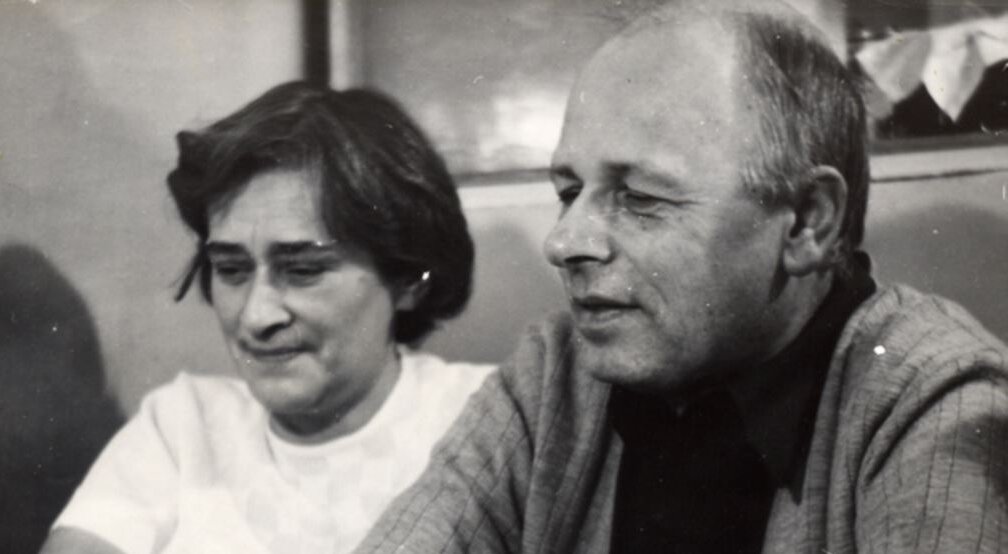

Эти две демонстрации — 1965 года на Пушкинской площади и 1968-го на Красной — самые известные публичные акции диссидентского движения. Пожалуй, эти годы были не только важным этапом формирования диссидентского сообщества, но и пиком его публичной истории. Надежды на уступчивость власти были ещё сильны, и потому диссиденты именно в эти годы нередко писали петиции в различные инстанции и распространяли листовки. 1968 год запомнился и началом издания главного СМИ диссидентов — бюллетеня «Хроника текущих событий». Его основатель, Наталья Горбаневская, была и на той самой августовской демонстрации.

1970 год. Создание Комитета прав человека в СССР

Сердцевиной диссидентского движения были правозащитники. С формальной точки зрения они всего лишь требовали защиты тех прав, которые уже были прописаны в советских законах — прав на свободу слова, печати, собраний. После стихийных кружков 1950‑х и попыток массовых акций 1960‑х наступила пора формирования правозащитных организаций. В 1969 году была создана первая из них — Инициативная группа по защите прав человека в СССР, она занималась в основном подготовкой открытых обращений в ООН со сведениями о политических преследованиях в Советском Союзе.

1970 год отметился созданием следующей организации — Комитета прав человека в СССР. Её инициатором был физик Валерий Чалидзе, но гораздо большую известность приобрёл другой физик, вошедший в Комитет, — Андрей Сахаров. Декларируемыми целями были «консультативное содействие органам государственной власти в создании и применении гарантий прав человека; разработка теоретических аспектов этой проблемы и изучение её специфики в социалистическом обществе; правовое просвещение, в частности пропаганда международных и советских документов по правам человека».

Как можно догадаться, за консультациями в Комитет прав человека никакие советские государственные органы не обращались, зато обращались простые граждане, и Чалидзе в качестве частного лица выступал ходатаем по вопросам пересмотра судебных приговоров или выезда из СССР. В 1971 году Комитет войдёт в Международную Лигу прав человека.

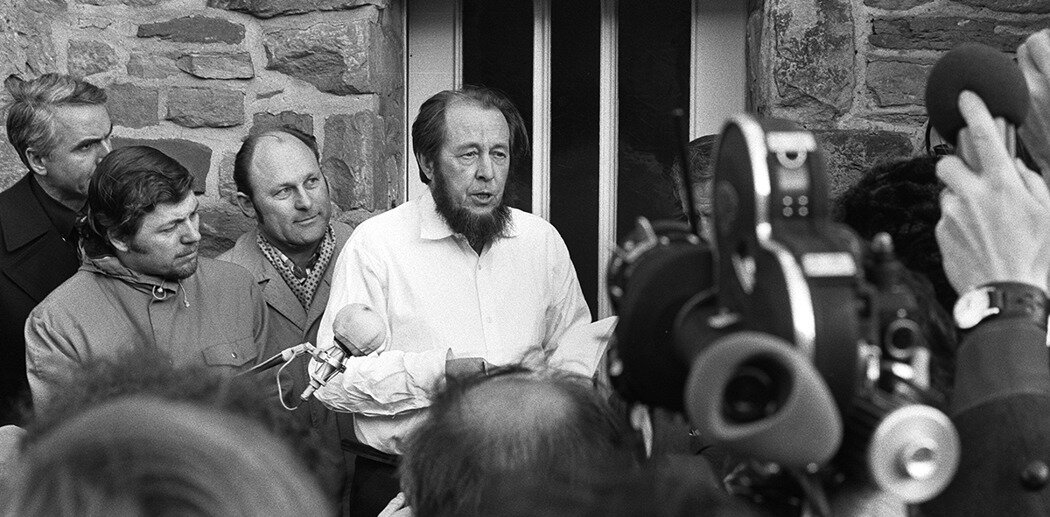

1974 год. Эмиграция Александра Солженицына

Ещё в 1962 году журнал «Новый мир» опубликовал повесть «Один день Ивана Денисовича», и хотя её официальная публикация не превратила Солженицына в запрещённого писателя, определённый авторитет в будущей диссидентской среде складывался у него уже тогда. Дальнейшие произведения («Раковый корпус», «В круге первом») уже не получили разрешения на публикацию и распространялись в самиздате и за рубежом, в том же Комитете прав человека в СССР Солженицын участвовал в качестве корреспондента, выступал с открытыми письмами. А в 1970 году ему присудили Нобелевскую премию по литературе.

Конфронтация была неизбежной, и после того, как в декабре 1973 года эмигрантское издательство YMCA-Press опубликовало в Париже «Архипелаг ГУЛАГ», Солженицын был арестован в феврале 1974 года. В этом году были репрессии и против других писателей (например, Лидию Чуковскую и Владимира Войновича исключили из Союза писателей), но Солженицын так и остался главным диссидентским литератором.

Его выдворили из СССР, и уже на Западе он смог опубликовать открытое письмо «Жить не по лжи», лозунг которого стал ещё одной ключевой фразой и одновременно мемом эпохи диссидентства. В Париже от той же YMCA-Press и параллельно в самиздате в СССР получил распространение литературно-философский сборник «Из-под глыб» со статьями самого Солженицына, а также Игоря Шафаревича, Михаила Агурского и других публицистов, рассуждавших о прошлом, настоящем и будущем России. Упоминаемая ранее «Хроника текущих событий», которая в 1973 году ненадолго прервала своё издание, также возобновилась.

Такой вот был насыщенный 1974 год, связанный в основном с литературным движением.

1976 год. Создание Московской Хельсинской группы

Середина 1970‑х годов во многом воспринимались правозащитниками как период кризиса, но он был преодолён после Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. Эта международная конференция государств завершилась подписанием Хельсинских соглашений 1975 года, где так называемая «4‑я корзина соглашений» предусматривала блок прав человека. Леонид Брежнев подписал этот документ, и советские правозащитники отныне получили повод ссылаться на международное право.

12 мая 1976 года профессор Юрий Орлов объявил о создании Группы содействия выполнению Хельсинских соглашений в СССР, сокращённо — Московской Хельсинской группы. Среди подписавших учредительное заявление МХГ были супруга Андрея Сахарова Елена Боннэр, упомянутый ранее генерал-майор Пётр Григоренко, еврейский активист (а в будущем израильский министр) Анатолий Щаранский и пережившая многих советских диссидентов Людмила Алексеева.

Вслед за Московской появились и национальные Хельсинские группы — Грузинская, Украинская, Литовская, Армянская. В 1976 году создана и конфессиональная правозащитная организация — Христианский комитет защиты прав верующих в СССР. В следующем, 1977 году, когда в стране будет принята новая Конституция, Юрий Орлов будет арестован, Людмила Алексеева эмигрирует — одним словом, КГБ продолжал бдительно следить за диссидентским движением и вожжи старался не отпускать.

1982 год. Закрытие «Хроники текущих событий» и МХГ

На рубеже 1970–1980‑х годов трудно выделить одну дату, связанную историей диссидентского движения. Примерно каждый год сопровождался арестами или ссылками (так, в 1980 году выслали в Горький академика Сахарова).

1982 год, наверное, был самым депрессивным в этом отношении. «Хроника текущий событий» вышла в последний раз. 65‑й выпуск датирован 31 декабря 1982 года. В следующем году арестуют Юрия Шихановича, одного из последних остававшихся на свободе сотрудников «Хроники». А Московская Хельсинская группа в сентябре заявит о прекращении своей деятельности; это заявление было сделано под давлением властей, и в 1989 году, уже в перестройку, МХГ свою работу возобновит.

В этом же году умер Брежнев, и, наверное, вместе с ним должна была уйти и его эпоха, одной из черт которой было противостояние партийно-государственного аппарата эпохи застоя и свободолюбивого диссидентского движения.

1987 год. Освобождение

Сложно определить точную дату, когда можно поставить точку в истории советских диссидентов. Хотя волна репрессий сошла на нет, но и освобождение началось не сразу с назначением Михаила Горбачёва на пост генерального секретаря ЦК КПСС. Даже в 1986 году Юрия Орлова не выпустили на свободу, а лишили гражданства и обменяли на арестованного в США советского разведчика Геннадия Захарова.

А вот 1987 год в качестве рубежа уже подходит. В феврале заключённым диссидентам стали предлагать освобождение в обмен на просьбу о помиловании. Кто-то согласился без раздумий, кто-то подписал только обязательство не участвовать в антисоветской деятельности, а некоторые вовсе отказались на любое соглашательство с властью. В любом случае к концу года «политических» будут массово выпускать на свободу. Уже через пару лет Андрей Сахаров будет избран народным депутатом СССР — такой символической победой, когда прежде гонимый правозащитник стал депутатом, закончилась хроника диссидентских событий. И началась хроника текущих.