Вторая половина XIX века удивительным образом напоминает современные российские реалии. Это время «закручивания гаек», точечных арестов, ссылок, а также попыток властей провести реформы и модернизацию (далеко не все попытки оказались удачными). В жизни общества это время запомнилось пробуждением самосознания и началом формирования горизонтальных систем взаимопомощи. Традиционные практики меценатства дополнились ширящимся земским движением, ярко проявившим себя в форс-мажорных обстоятельствах голода 1891–1892 годов. И, наконец, период запомнился первым в российской истории масштабным разрывом в системе ценностей между «верхами» и образованными «низами», властью и формирующейся общественностью.

Однако мы нечасто вспоминаем, что в XIX веке произошёл ещё один, важнейший тектонический сдвиг в социальной и культурной жизни России. Его вторая половина стала временем пробуждения российской женщины. Впервые в истории традиционные гендерные стандарты и установки стали предметом публичной рефлексии и критики. И этот сдвиг, мощный и важный, тоже перекликается с ситуацией в современной России. Как и в наши дни, в те годы он затронул множество чувствительных болевых точек. В первую очередь это касалось вопросов социальной незащищённости, неравного доступа к образованию и труду.

В честь 8 Марта VATNIKSTAN публикует текст о непростой истории становления активной и деятельной «новой женщины» в дореволюционной России.

Рождение «новой женственности»

История становления женского самосознания и феминизма в Европе намного древнее XIX века, хотя сам термин появился (по мнению большинства учёных) именно в этом столетии. Примеры можно искать и приводить бесконечно. Из истории Средних веков известен, например, казус Екатерины Сиенской, буквально измором заставившей своих родителей отказаться от планов выдать её замуж. Вместо этого она ушла в монастырь и позже прославилась как проповедница и визионерка (канонизирована в католической церкви). Она также внесла весомый вклад в дипломатические игры своего времени (в частности, помогла папскому престолу вернуться в Рим из Авиньонского пленения) и даже приняла участие в становлении итальянского литературного языка после Данте.

В истории России многие женщины также известны как знаковые политические деятельницы, подвижницы и покровительницы культуры. Можно вспомнить и княгиню Ольгу, и Марфу Борецкую, и боярыню Феодосию Морозову (запечатлённую Суриковым на знаменитой картине), и великую княгиню Евдокию Московскую (жену Дмитрия Донского, известную меценатством и покровительством церковно-монастырскому зодчеству). Многие из них почитаются в РПЦ или среди старообрядцев как святые.

Уникальный статус для своего времени обрела княгиня эпохи «просвещённого абсолютизма» Екатерина Воронцова-Дашкова. Она стала первой женщиной в истории человечества, возглавившей Академию наук.

Однако большинство женщин как в России, так и в Европе были обделены подобным привилегированным положением. Более того, все женщины считались бесправными чисто юридически — их гражданская правоспособность не была закреплена в европейских законах. Да, женщина в Европе и в России могла оказаться на троне. Но логика получения монаршей власти никогда не являлась чисто «земной», свои истоки она черпала в идее действия Божественного провидения либо других мистических сил. Если женщина может стать королевой, это не означает, что каждая её подданная способна рассчитывать на подобное уникальное положение и почёт.

Считается, что именно с Великой Французской революции начинается «долгий XIX век» — категория не столько хронологическая, сколько социокультурная. Именно в этот период появляется массовое движение за женскую эмансипацию, то есть за освобождение от приниженного и неравноправного положения в экономике, семье, общественной и политической жизни. В момент крушения абсолютизма во Франции эти вопросы уже не были предметом закрытых салонных или философских дискуссий. Тысячи парижанок в 1789 году прошли маршем на Версаль из-за нехватки хлеба, а спустя три года вооружённые француженки на равных с мужчинами принимали участие в протестах против монархии. В 1791 году просветительница Олимпия де Гуж потребовала, чтобы гражданские права женщин были прописаны во французском законе (будучи противницей якобинского террора, вскоре она была обвинена в контрреволюции и казнена).

Поддержала революцию и британская просветительница Мэри Уолстонкрафт. Она специально приехала во Францию и также выступила в защиту гражданского равноправия обоих полов. Активно включившись в политико-революционную деятельность, в 1792 году она публикует трактат «В защиту прав женщин». Полемизируя с Жан-Жаком Руссо, который отводил последним подчинённую роль источника мужского удовольствия и наслаждения, Уолстонкрафт призвала открыть женщинам равный доступ к образованию и активной деятельности.

На какое-то время Франция стала не только главной «головной болью» европейской политики, но и эпицентром генерации самых передовых социальных идей своего времени. «Визитной карточкой» французской мысли стала Жермена де Сталь, заступавшаяся за жертв террора и публично критиковавшая реакционно-диктаторский режим Наполеона. В 1812 году мадам де Сталь приезжает в Россию, будучи вынуждена уехать подальше от сферы влияния властей Первой империи. Высшее общество Москвы и Петербурга приняло её с восторгом.

Известно, что под значительным влиянием идей Жермены находился и Пушкин, который стал прародителем визуализации новой феминности в русской литературе. Если Руссо, апеллируя к «природе», открыто сомневался в способности женщин осуществлять свободный нравственный выбор (а значит, и быть истинными гражданками), Пушкин провозглашал полную равноценность женской и мужской нравственности.

Татьяна Ларина, одна из наиболее значимых для литератора героинь, демонстрирует внутреннюю независимость и самостоятельность. Несмотря на то, что Пушкина интересовали прежде всего нравственные, личностные качества в выходивших из-под его пера женских образах, в них прослеживается ещё кое-что. И в Татьяне, и в Жермене де Сталь (см. повесть «Рославлев») автора привлекал их социальный авторитет, заслуженный ими благодаря незаурядным личностным качествам.

Уважительное и даже восхищённое отношение Пушкина к женщинам отлично передают несколько строк из его «Застольных разговоров»:

«Одна дама сказывала мне, что если мужчина начинает с нею говорить о предметах ничтожных, как бы приноравливаясь к слабости женского понятия, то в её глазах он тотчас обличает своё незнание женщин. В самом деле: не смешно ли почитать женщин, которые так часто поражают нас быстротою понятия и тонкостию чувства и разума, существами низшими в сравнении с нами? Это особенно странно в России, где царствовала Екатерина II и где женщины вообще более просвещены, более читают, более следуют за европейским ходом вещей, нежели мы, гордые Бог ведает почему».

Появление идеала интеллектуально развитой, внутренне независимой и уважающей себя женщины не было уникальным явлением только русской литературы. В женской прозе Великобритании схожие типажи были созданы современницей Пушкина, писательницей Джейн Остин (1775—1817). В отличие от «солнца русской поэзии», последняя была вынуждена скрывать свои занятия творчеством под страхом общественного осуждения, и первые издания её романов вышли без авторской подписи. Джейн Остин, Шарлотта Бронте, Джордж Элиот сформировали новый для британской прозы и даже культуры стандарт женственности. Их героини самостоятельны, инициативны, умны и стремятся к замужеству по любви.

Рождение новых типажей в европейской литературе шло рука об руку с социально-экономическими изменениями. В XIX веке в Европе на фоне роста индустриализации производство всё больше отделялось от дома. Дом переставал быть местом труда, превращаясь в «тихую гавань» семейной жизни. Значительное число современных патриархальных стереотипов о «настоящей женщине», «образцовой жене» и «хранительнице очага», распространённых сегодня в России, берут свой исток именно из развившейся в XIX веке на Западе буржуазной культуры, практики и морали.

Идеология буржуа стремилась ограничить женщину сферой домашнего быта. Однако именно благодаря этому представительницы средних слоёв на Западе стали ощущать дом как место для проявления собственной инициативы и индивидуальности. Муж, отправляясь на заработки, покидал жилище и потому упускал жену из поля своего зрения и контроля. На этом фоне женщины с возросшей личной инициативой, в том числе в семьях рабочих, порой добивались некоторой экономической самостоятельности. В этих условиях старая система преобладания мужчин над женщинами начинала разваливаться. Патриархальный мир, сопротивляясь кризису мужской власти и авторитета, старался изобрести новые и в то же время удобные для себя формы женственности (с поправкой на произошедшие перемены), противясь неудобным.

Этот кризис начал проявлять себя и в России, несмотря на запаздывание темпов социально-экономического развития (по сравнению с индустриально развитыми Англией и Францией). Как и в Европе, готовой заявить о себе независимой и деятельной женщине русская культура противопоставила женщину жертвенную. Этому способствовало развитие политической ситуации в стране. После того, как в 1825 году провалился путч декабристов, многие из них были осуждены на многолетнюю ссылку в Сибири. Тогда наиболее отважные их сёстры и жёны поехали вслед за ними, а их самоотверженность вызвала восхищение у дворянских интеллектуалов. Так в сознании образованной публики закрепилась символическая связка одобряемой женской самореализации со смиренным и кротким самопожертвованием, воскресив тем самым традиционные установки православных житий.

Подобная символическая нагрузка, наследующая идеалам времён Московской Руси, будет ассоциироваться в России с феминностью ещё очень долго. К примеру, именно такой образ женского начала можно найти в черновиках к «Войне и миру», написанных в конце 1860‑х годов. В них Лев Толстой проговаривается о Москве как о женщине, сопровождая метафору характерным образным рядом. Эти слова отлично иллюстрируют присущее писателю патриархальное видение русской женственности как таковой:

«Москва женщина, она — мать, она страдалица и мученица. Она страдала и будет страдать, она — неграциозна, нескладна, недевственна, она рожала, она — мать и потому она кротка и величественна. Всякий русский человек чувствует, что она — мать, всякий иностранец (и Наполеон чувствовал это), что она — женщина и что можно оскорбить её».

Деятельное начало, готовое проснуться в российских женщинах, неизбежно должно было натолкнуться на препятствие в виде господствовавшей в умах ролевой модели кроткой жертвенной мученицы. Более того, оно будет вынуждено вступить с ним в конфликт.

Имперские шестидесятники и Россия будущего

Правление Николая I было временем «закрученных гаек». Кружковая интеллигенция только начала просыпаться от интеллектуальной спячки. Однако возможностей для инициативной деятельности у неё было мало. Либеральные интеллектуалы, прекрасно понимая все риски, ограничились чтением и обсуждением актуальной философской литературы, стараясь не вызывать лишних подозрений у властей.

Позиция же радикалов состояла в идее решения назревших в стране проблем путём прямого политического действия. Их проекты быстро становились предметом пристального интереса полиции и закономерно подвергались разгрому. Такая участь постигла кружок братьев Критских (1826–1827), кружок Герцена и Огарёва (1831–1834), петрашевцев (1845–1849) и Кирилло-Мефодиевское братство в Украине (1845–1847). Кружковый формат деятельности исключал возможность воспользоваться широкой социальной поддержкой, а любая попытка расширить фронт работы и агитации неизбежно натолкнулась бы на репрессии.

Однако поражение России в Крымской войне привело к тому, что система политического прессинга дала сбой. Обнаружившая себя слабость государственной машины породила широкое общественное движение. Власть была вынуждена ослабить хватку и продемонстрировать готовность к позитивным переменам, обсуждение которых даже допускалось в печати. Глоток свободы и свежего воздуха дал возможность проявить себя не только для политической, но и для социально-гендерной мысли. Пока имперская власть была озабочена попыткой продумать реформы таким образом, чтобы поправить свой имидж и в то же время не слишком упустить контроль над общественной ситуацией, в публичной мысли зарождалась гендерная рефлексия.

Считается, что женское движение в России как широкая и во многом низовая инициатива возникло благодаря публичной дискуссии о проектах образования. В 1856 году в журнале «Морской сборник» знаменитый хирург и участник Крымской войны Николай Пирогов (1810–1881) опубликовал статью «Вопросы жизни» с призывом изменить традиционное отношение к образованию и воспитанию. Он писал: «Самые существенные основы нашего воспитания находятся в совершенном разладе с направлением, которому следует общество». Статья была выдержана в религиозно-проповедническом духе и критиковала скорее ценностную разобщённость общества, нежели конкретные социальные язвы.

Призывая изменить педагогический подход к формированию личности, Пирогов неожиданно затрагивает и вопрос воспитания женщин. Будучи человеком верующим, он смотрел на него с православно-патриархальных позиций:

«Итак, пусть женщины […] поймут, что они, ухаживая за колыбелью человека, учреждая игры его детства, научая его уста лепетать и первые слова и первую молитву, делаются главными зодчими общества. […] Не положение женщины в обществе, но воспитание её, в котором заключается воспитание всего человечества, — вот что требует перемены. Пусть мысль воспитать себя для этой цели, жить для неизбежной борьбы и жертвований проникнет всё нравственное существование женщины, пусть вдохновение осенит её волю — и она узнает, где она должна искать своей эмансипации».

Пирогов явно не был профеминистом: по его мнению, сторонники женской эмансипации «сами не знают, чего хотят». Весь пафос его идеалистической программы заключался в призыве уничтожить разлад между воспитанием, формирующим из девочки светскую кокетливую даму, и ждущей её потом жертвенной ролью матери. Крымский ветеран и военно-полевой хирург предложил вовсе опустить «конфетно-букетные» стадии и изначально воспитывать в любой девушке христианскую жертвенную мать.

Однако, считая, что «женщина эмансипирована и так уже, да ещё, может быть, более, нежели мужчина», Пирогов невольно подмечает, что на самом деле это не так. В действительности в патриархально-маскулинном обществе «тщеславие людей, строя алтари героям, смотрит на мать, кормилицу и няньку как на второстепенный, подвластный класс».

Статья вызвала живой отклик у публики. Её обсуждение быстро вышло за рамки вопросов образования и воспитания и неожиданно выявило зависимое социальное положение женщин. Демократические круги интеллигенции призвали добиваться для них юридического и профессионального равноправия.

Будучи впервые вынесенным в публичное поле, «женский вопрос» сразу же породил низовую инициативу: появились соответствующие периодические издания, союзы и клубы. Если ранее попечение о женщинах (например, о девочках-сиротах) было по преимуществу уделом властей, то теперь инициатива верхов была перехвачена. Возникающие женские организации создавали горизонтальные сети благотворительности и взаимопомощи, помогали девушкам получать образование. Они добивались для них возможности получить профессию и кормить себя собственным трудом, чтобы завоевать экономическую свободу.

В 1859 году сплотился знаменитый «триумвират» Марии Трубниковой, Надежды Стасовой и Анны Философовой, стоявших у истоков российского женского движения. Основанное ими «Общество дешёвых квартир» обеспечивало дешёвым и чистым жильём нуждающиеся петербургские семьи, особенно те из них, в которых не было отцов.

Как отмечает исследовательница Марина Полутова: «В доме, построенном Обществом, имелись паровое отопление, общественные кухни, прачечные — то, что могло облегчить жизнь работающим матерям. Три этажа дома занимало общежитие для неимущих женщин, также при обществе были открыты мастерские, магазин, школа для взрослых женщин». «Твиумвират» открыл проект материальной помощи беднейшим слоям населения. Помощь оказывалась и открывшимся в 1859–1862 годах воскресным школам, нацеленным на борьбу с женской безграмотностью.

Эта инициатива нашла поддержку у демократической интеллигенции, шестидесятников XIX века, для которой её противники изобрели ярлык «нигилистов». Литературный критик Дмитрий Писарев (художественная литература и критика в те годы была главным рупором для обсуждения социальных проблем) замечал:

«Мужчина, постоянно развращавший женщину гнётом своего крепкого кулака, в то же время постоянно обвинял ее в умственной неразвитости, в отсутствии тех или других высоких добродетелей, в наклонности к тем или другим преступным слабостям. Обвинения эти делались, конечно, чисто с точки зрения самого обвинителя, который в своём собственном деле являлся обыкновенно истцом, судьёю, присяжным и палачом. […] Валить нравственную ответственность на такое существо, которое в течение всей своей жизни находится в зависимости, несправедливо и неблагородно. Пора, мне кажется, сказать решительно и откровенно: женщина ни в чём не виновата».

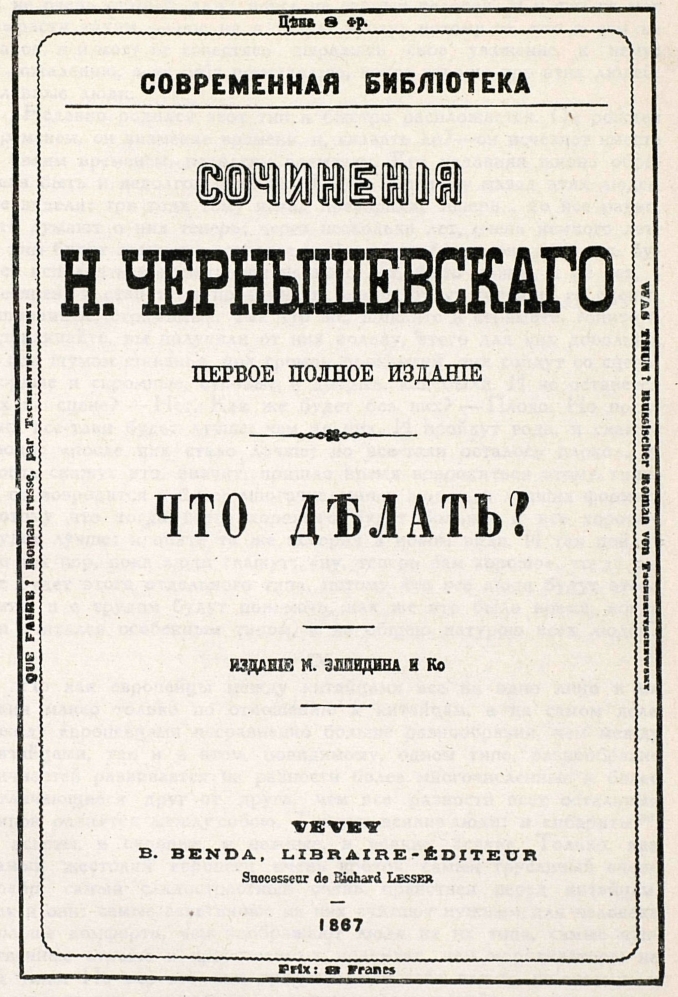

Однако, чтобы женщина перестала быть жертвой, необходимо было понять, каким человеком она может стать. Эту задачу попытался реализовать Николай Чернышевский, которого можно считать одним из первых русских профеминистов. Находясь под арестом в Петропавловской крепости по обвинению в антигосударственной деятельности, он написал рукопись своего знаменитого романа «Что делать?».

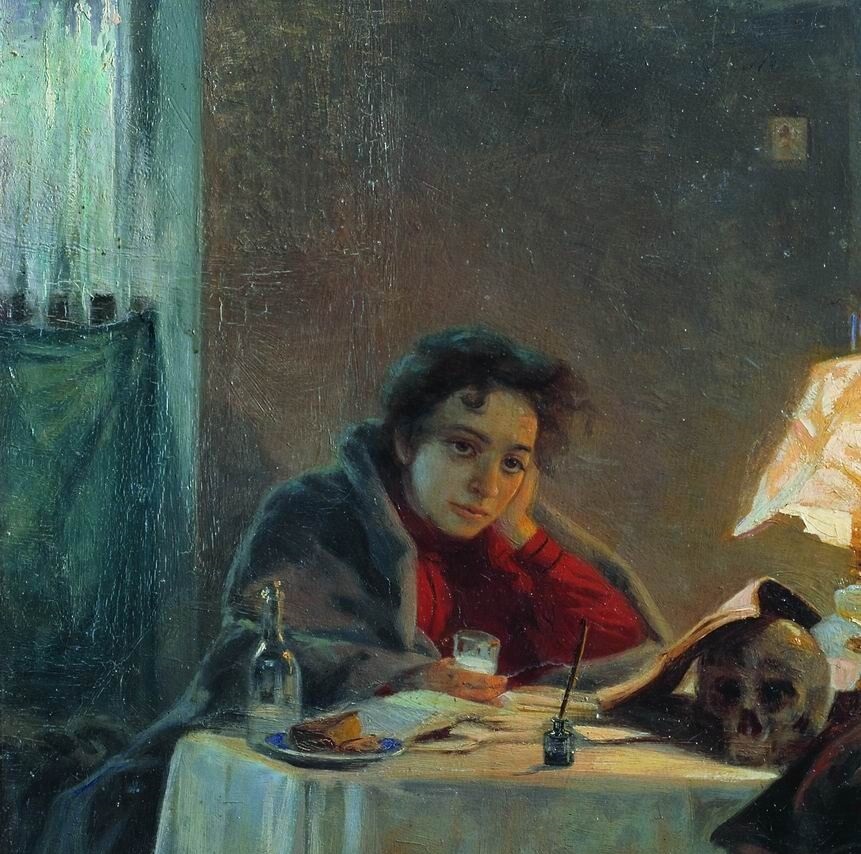

Продвигая материалистический взгляд на природу человека (дурные черты и поступки людей формируются неблагоприятными социальными условиями, а не наоборот), Чернышевский показал в романе образ «новой женщины» Веры Павловны. Осуждая гендерное неравноправие, а также ревность как собственнический подход, писатель описал создание трудовых артелей для женщин, призванных вытащить их из состояния зависимости. Один из героев, Рахметов, говорит о природном превосходстве женского ума над мужским — по его мнению, лишь давление общества не давало женщинам полноценно реализоваться. Чернышевский предложил «новых людей» как проект, призванный переформатировать социальный мир. Такие люди должны были явить своей жизнью и деятельностью необходимый ответ на вопрос «что делать?» и «как?». Мужчины, разделявшие ценности подобного сообщества, призваны были относиться к любой женщине непременно товарищески, как к равноценной и равноправной себе.

Философская основа профеминистских взглядов писателя выступила в романе прежде всего в виде снов. Самым важным из них является знаменитый четвёртый сон Веры Павловны, выдержанный в духе пророческой агиофании. Под агиофанией в религиоведении и теологии понимают чудесное и в то же время легко обнаруживаемое человеческими органами чувств проявление святости. Её образцом выступают житийные явления Богородицы благочестивым подвижникам.

В четвёртом сне подобной агиофанией стало видение, в котором Вера Павловна, по аналогии с четырьмя царствами библейского пророка Даниила, узрела четырёх цариц. Три первых из них символизировали изменявшееся по форме (но не по сути) от эпохи к эпохи отношение к женщине как к мужской игрушке, а не к самостоятельной личности. Эти царицы олицетворяли пестуемые мужчинами в женщинах качества, различные от эпохи к эпохе — сначала покорность, затем физическую красоту, а потом невинность (последнее — современная писателю викторианская концепция феминности, «ангел в доме»).

Однако грядущая четвёртая царица знаменовала своим приходом наступление времени равноправия, где мужчина будет воспринимать женщину не как объект, а как равного себе товарища. В конце своего визионерского сна Вера Павловна замечает эсхатологическое появление «Новой России» на месте бывшей пустыни.

Рукопись прошла двойную цензуру: сначала его изучала следственная комиссия по делу Чернышевского, затем цензор журнала «Современник». Однако ни следователи, ни цензор не увидели в тексте никакой крамолы, приняв его за обычный любовный роман, и допустили к печати.

Публикация «Что делать?» в 1863 году в «Современнике» вызвала настоящий скандал. Цензор «Современника» был уволен, а сам номер журнала с текстом романа запрещён для распространения. Однако, как это часто бывает, он быстро разошёлся в рукописях.

Горизонтальные связи в действии

Роман Чернышевского дал новый толчок развитию демократической женской инициативы. Молодые студенты и разночинцы, прочитав его под правильным углом, увидели образец возможной легальной деятельности, а также пути для облегчения собственного социального положения. Писатель показал, что дело формирует человека и делает его социально устойчивым:

«Дело, от которого нельзя отказаться, которого нельзя отложить, — тогда человек несравненно твёрже».

В 1863 году возникает первая в российской истории женская издательская артель в Петербурге во главе с Марией Трубниковой и Надеждой Стасовой. Устав артели власти не утвердили, однако она не распалась и приступила к изданию переводной иностранной литературы. Трубникова взяла на себя обязанности редактуры, бухгалтерию и кадровый менеджмент, в то время как Стасова налаживала контакты с контрагентами. Множество выдающихся русских педагогов, учёных, издателей и др. вызвались помочь артели, часто на безвозмездной основе либо за небольшую плату. Артель смогла просуществовать до 1879 года, несмотря на некоторое давление со стороны III Отделения.

В 1863–1865 годах кружок Н.А. Ишутина также пытался устроить трудовые артели и кассы взаимопомощи по образцу, предложенному Чернышевским. Кружок привлекал к себе людей верующих, сам Ишутин считал автора романа «Что делать?» фигурой, сравнимой с Христом и апостолом Павлом. Но и кружок, и сами артели были быстро разгромлены полицией.

По образцу кооператива Веры Павловны из «Что делать» разночинцы создают множество швейных артелей, однако большинство из них не смогли выдержать конкуренции крупного бизнеса и вскоре закрылись. Более успешными в итоге стали кооперативы, связанные с издательским делом. Создание ряда трудовых и образовательных проектов дало возможность многим женщинам начать работать переводчицами, переплётчицами, журналистками и т.д.

По словам современницы тех лет Е.Н. Водовозовой, среди готовых к самостоятельности женщин началась «бешеная погоня за заработком: искали уроков, поступали на службу на телеграф, наборщицами типографий, в переплётные мастерские, делались продавщицами в книжных и других магазинах, переводчицами, чтицами, акушерками, фельдшерицами, переписчицами, стенографистками».

В 1905 году Александр Амфитеатров, обозревая трудности жизни женщин рабочих профессий, напишет: «Самостоятельная жизнь для женщины окупается таким жестоким, тяжким, почти аскетическим подвигом, что нести его бодро и успешно дано только натурам выдающимся, необычайным, святым; это — героини и мученицы идеи». Так на смену мученической кротости приходил идеал женского мученического трудового героизма.

Демократизация системы высшего образования дала доступ в университеты людям из непривилегированных сословий. Начались «походы» девушек в университеты в качестве вольнослушательниц, многие из них «стали посещать лекции в Петербургском, Харьковском и Киевском университетах, а в Московской Медико-хирургической академии они работали в лабораториях».

Министерство образования, застигнутое врасплох, вынуждено было пойти на уступки, однако в итоге им было разрешено лишь учреждение женских курсов с обучением по сокращённой программе. В итоге талантливые девушки, жаждавшие знаний и приложения своих сил, вынуждены были стремиться поступить в заграничные университеты Германии и Швейцарии, где женское высшее образование уже было разрешено.

В 1860‑х годах разночинцы быстро научились создавать сети взаимопомощи и солидарности. Ещё во второй половине 1850‑х годов начали стихийно возникать коммуны для совместного проживания студентов. После публикации романа Чернышевского стали возникать новые, организованные уже целенаправленно и сознательно. В эти коммуны из-под родительской опеки часто бежали девушки из дворянских семей.

По мнению М.А. Ицковича, «нигилистическим сообществом была выстроена целая система институтов социализации, альтернативных официальным — семье, школе и церкви, по сути, заменявшая и то, и другое, и третье: коллектив единомышленников удовлетворял потребности молодого человека в групповой поддержке и тесных личных контактах, в получении знаний и в формировании картины мира. Д. Брауэр назвал эту систему „школой инакомыслия“, которая существовала параллельно официальным учреждениям высшего образования и в определённом смысле „паразитировала“ на них. Нигилисты не изобретали ни кружков самообразования, ни коммун, ни артелей — всё это уже существовало до них».

Инициатива наказуемая и поощряемая

Стремительные изменения вызвали закономерно негативную реакцию со стороны консервативно настроенной части общества. Оказалось, что «проблему отцов и детей» ещё сложнее решить, если в качестве ребёнка выступает дочь, а не сын. Женщины, стремившиеся к знаниям и получению профессии, становились предметом насмешек. Например, персонаж первого опубликованного рассказа Чехова «Письмо учёному соседу» (1880 год) так отзывался о дочери: «Она у меня эманципе, все у ней дураки, только она одна умная».

Линн Абрамс в монографии «Формирование европейской женщины новой эпохи. 1789−1918» отмечает, что девушки подвергались давлению и осуждению своих прогрессивных взглядов не только со стороны отцов, но и матерей. По мнению последних, новейшая литература сводила на нет все их усилия по воспитанию образцовой леди. Абрамс приводит слова одной из таких матерей: «Как случилось, что твои мысли и желания так непохожи на мои? Как смеешь ты высказывать идеи, не посоветовавшись со мной?»[simple_tooltip content=‘Абрамс Л. Формирование европейской женщины новой эпохи. 1789–1918. М.: Изд-во ГУ ВШЭ, 2011. С. 66–67’]*[/simple_tooltip].

Однако настойчивое стремление женщин к самостоятельности всё же приносило свои плоды. Даже Достоевский, ближе к концу жизни перешедший на более консервативные мировоззренческие позиции, в «Дневнике писателя» за 1873 год отмечал:

«В нашей женщине всё более и более замечается искренность, настойчивость, серьёзность и честь, искание правды […] Женщина меньше лжёт, многие даже совсем не лгут, а мужчин почти нет нелгущих, — я говорю про теперешний момент нашего общества. Женщина настойчивее, терпеливее в деле; она серьёзнее, чем мужчина, хочет дела для самого дела, а не для того лишь, чтоб казаться. Уж не в самом ли деле нам отсюда ждать большой помощи?».

В деле расширения сети образования и трудоустройства активно помогала частная инициатива. В 1868 году благодаря частникам открылись Лубянские курсы в Москве. В 1869 году Министерство народного просвещения позволило открыть в Петербурге университетские курсы в области физико-математических и историко-филологических наук, которые женщины и мужчины могли посещать совместно. В 1872 году на общественных началах открылись Московские женские курсы в области истории и филологии. У женщин появилась возможность преподавать в младших и высших классах женских гимназий. В 1878 году в Петербурге откроются Высшие (Бестужевские) женские медицинские курсы с обучением акушерству и гинекологии.

Ещё 27 января 1871 года Александр II высочайшим повелением дозволил принимать женщин на общественную и государственную службу. Однако девушки, получившие высшее образование, с трудом могли устроиться работать по специальности.

К примеру, женщины с образованием врача не имели юридического права на работу в сфере здравоохранения. Но они всё равно пробивались трудиться в больницы, госпитали, лаборатории, даже занимались исследованиями и преподаванием. В 1893 году Стасова организовала Общество вспоможения окончившим курс наук, целью которого было обеспечить образованных женщин работой. В 1897 году в Петербурге был открыт государственный Женский медицинский институт, диплом которого давал наконец официальное право на врачебную деятельность.

Весьма показательна в этом плане история дворянской семьи Безобразовых. Мария Безобразова (1857–1914) стала первой россиянкой, сделавшей себе имя в области философии. По собственным воспоминаниям, ещё в детстве она была склонна к «мальчишеству» и не любила носить на себе «атрибуты „девочки“», поскольку они явственно ассоциировались у неё с порабощением женщин.

Отец Марии Владимир Павлович работал министерским чиновником и академиком. При этом он всеми силами препятствовал стремлению дочери получить хорошее образование: «Учёные женщины были кошмаром отца: он их преследовал вне дома и мог ли примириться с ними у себя?». Впрочем, Владимир Безобразов не гнушался пользоваться услугами таких женщин. Мария помогала ему с бумагами, а её мать Елизавета переводила мемуары мужа на французский язык.

Долгое время Елизавета Безобразова писала втайне от мужа прозу, критику и политэкономические статьи об эмансипации, скрывая настоящее имя под псевдонимом. Когда она наконец показала супругу свою прозу спустя десять лет литературной деятельности, Владимир, по словам Марии, был поражён стоицизмом, целеустремлённостью своей жены.

В конце концов Марии при поддержке матери удалось уговорить отца отпустить её на университетскую учёбу заграницу. В 1892 году в Берне она получила степень доктора философии. Однако преподавать в университетах самой ей так и не удалось. Ей попросту не давали такой возможности, несмотря на наличие степени. Свои тексты она зачастую публиковала на свои деньги, возможность сделать это в русских изданиях была для неё закрыта.

Тем не менее Мария Безобразова активно занималась общественной деятельностью. В 1895 году она приняла участие в создании первого в России «Русского женского взаимно-благотворительного общества». Организация, помимо других форм взаимопомощи, открыла для женщин чтения по точным и гуманитарным наукам. Также именно по инициативе Марии (при поддержке со стороны Владимира Соловьёва) при Петербургском университете было создано Философское общество — первое официальное философское объединение в истории России. Однако профессор Александр Введенский быстро присвоил эту заслугу себе, и в дальнейшем в связи с деятельностью общества её имя даже не упоминалось.

Усилия многочисленных женских инициатив не пропали даром. Благодаря активности сетей женской взаимопомощи к концу XIX столетия Россия выбилась в лидеры среди стран Европы по качеству и разнообразию профессий, доступных женщинам.

Многие даже открывали собственные предприятия. Елизавета Мамонтова и Мария Якунчикова (1863–1952) создали школу ремёсел для крестьян и наладили кустарное производство. В 1890 году в Москве на Петровке они открыли знаменитый «Магазин русских изделий», в следующем году Якунчикова основала швейные и вышивальные мастерские. Их продукция была представлена в 1900 году на Всемирной выставке в Париже. Надежда Ламанова (1861–1941) создала знаменитое ателье, заложив основы российской и советской моды. Более того, её предприятие стало официальным поставщиком императорского двора.

К началу ХХ века в истории России завершится история чисто «практического» феминизма, борьбы женщин лишь за свою экономическую и профессиональную самореализацию. Уже на рубеже столетий появятся первые российские женские организации, нацеленные на осознанную и целенаправленную политическую борьбу.

Читайте также наш материал о жизни женщин в Российской империи «Домашнее насилие и патриархальное угнетение в деревне начала XX века».