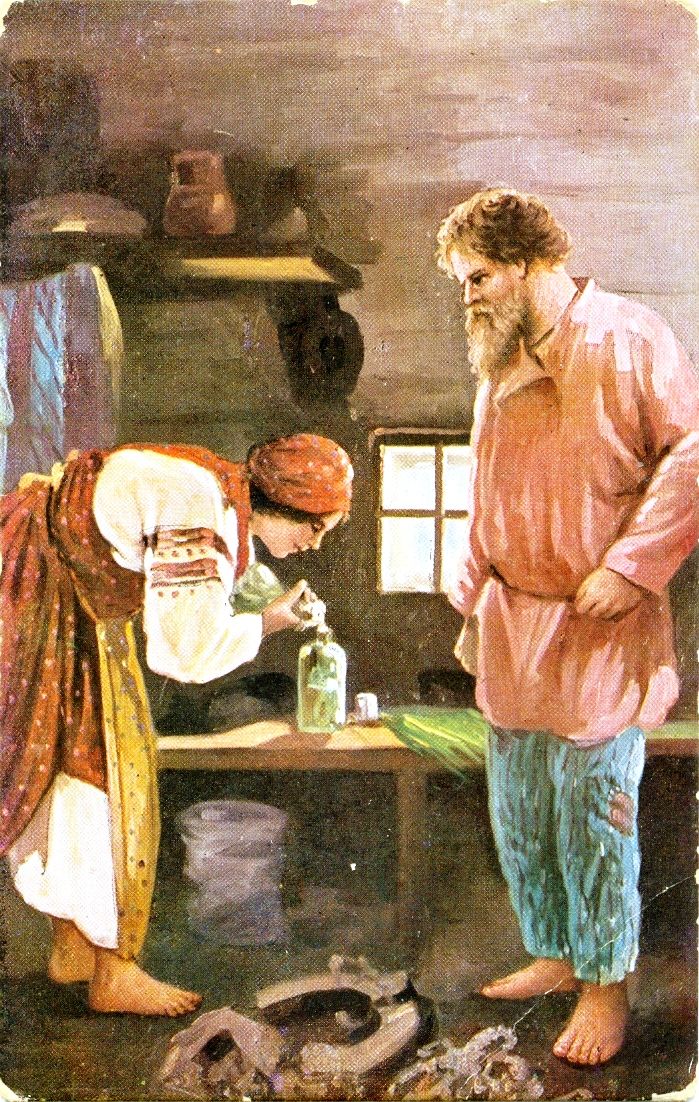

Повседневная жизнь русского крестьянина эпохи модерна мало известна в широких кругах. Крестьянина либо идеализируют (особенно в публицистике), либо попросту не замечают. Историк Евгений Беличков в своей серии очерков о бытовавших в дореволюционной сельской России повседневных практиках восполняет пробел. VATNIKSTAN публикует материал о сложившемся в крестьянской общине отношении к женщинам и корнях домашнего насилия.

Наверняка, когда вы слышите словосочетание «русское крестьянство», в вашем воображении возникают милые пасторальные картинки с людьми в национальных костюмах, весело работающими на сенокосе (как раз в духе старых советских кинолент вроде «Кубанских казаков») или беззаботно водящими хороводы на деревенских праздниках. Но реальность, как водится, выглядит немного иначе. Она разительно отличается от тех идеалистических представлений, которые сложились у нас в головах благодаря историографии, пропагандистским клише и современной (причем не самой умной и обоснованной) критике модерна. Сосредоточимся лишь на одном аспекте крестьянской повседневности — на положении женщины в условиях патриархальной общины, и попытаемся ответить на главные вопросы «гендерной теории, феминизма и всего такого» применительно к сельской жизни позднеимперской России.

Зверь из бездны веков: патриархат и его сакральная санкция

С тем, что положение женщины почти на всём протяжении человеческой истории было незавидным в сравнении с положением мужчины, согласны все представители гуманитаристики, в том числе те, кто непосредственно занимается гендерными исследованиями. Более того, рудименты патриархального отношения к женщине сохраняются и дают о себе знать даже сейчас, причем не только в явных практиках насилия, но и, казалось бы, во вполне «безобидных» поведенческих установках, усваиваемых девочками с детства — например, о роли женщины в семье (готовка, уборка и так далее), о сексуальном поведении, о том, что «только мужчина должен делать первый шаг» и так далее. В данной статье мы покажем, что многие из современных стереотипов о женском имеют долгую историю, и их вполне можно обнаружить в крестьянском быту столетней давности.

Начнём с того, что подобный порядок вещей во все века освящался как религиозным, так и социальным обычаем — начиная с ограничения женской правоспособности (в том числе в условиях античной демократии в Греции) и заканчивая практиками регулирования сексуальности. Даже такая прогрессивная для своего времени в отношении взгляда на женщину религия, как христианство (вспомним, что в общинах апостола Павла существовал институт женского служения по чину диаконисс, исчезнувший впоследствии), всё же отказывалась вносить слишком революционные новшества в отношения между полами. Более того, она в принципе выступала против ниспровержения социальных устоев. Находилось обоснование и рабства. Мотивировка была такая: если все будут жить в духе любви, то будет совсем не важно, кто раб, а кто хозяин, кто жена, а кто муж. Попытка же сломить формировавшуюся веками и устоявшуюся социальную конструкцию силой привела бы, по мнению церковных деятелей, только к повышению градуса конфликтности в обществе. В итоге совершенная любовь так и не была достигнута (да она и не может быть достигнута, согласно христианскому учению, до Второго пришествия), а патриархальный социальный обычай был во многом освящен, принят и интегрирован в свою идейную систему церковью.

К примеру, несмотря на то, что общий дух святоотеческого учения постулирует, по крайней мере, юридическое равенство обоих супругов, в 21‑м каноническом (то есть имеющем силу церковного закона) правиле Василия Великого говорится следующее:

«Но соблудивший не отлучается от сожительства с женою своею, и жена должна приняти мужа своего, обращающегося от блуда: но муж осквернённую жену изгоняет из своего дома. Причину сему дати не легко, но тако принято в обычай».

Другими словами, предполагается, что у адюльтера должны быть разные социальные последствия в зависимости от того, муж на него идет или жена, и так закрепляются половое неравенство и двойные стандарты в отношении общества к женщинам и мужчинам. Несмотря на то, что Василий явно не одобряет подобного подхода, он всё же не хочет идти против обычая, хоть и имеющего явно нецерковное происхождение, и признает его как руководство к действию для христиан (благодаря чему впоследствии оно воспринималось как освященное силой авторитета Василия Великого как Отца церкви), к чему впоследствии будут апеллировать православные консерваторы всех мастей.

Противоречивое отношение православия к проблемам супружества и положения женщины было усвоено и на русской культурной почве, породив далеко не самые лучшие формы семейных отношений. В итоге библейское «жена да боится своего мужа» (Еф. 5:33) стало моральной санкцией для систематического насилия русского крестьянина над крестьянкой, о котором будет сказано ниже.

Верх и низ

Предрассудки, связанные с представлениями о женском, в России пронизывали всё общество. Особенно ярко они заявили о себе в XVIII веке, когда в России возникла уникальная ситуация почти беспрерывного государственного правления женщин (примеры Елены Глинской или царевны Софьи не в счет, поскольку они не несли в себе никакой систематичности). Как показал историк Евгений Анисимов, подобная ситуация вызывала настороженность в среде дворянства, а в народе так и вовсе воспринималась как нонсенс. Документы политического сыска свидетельствуют о бытовании среди простолюдинов, например, оскорбительных для чести государынь (и соответственно, признаваемых преступными со стороны властей) застольных тостов («Здравствуй (т.е. „Да здравствует“), всемилостивейшая государыня императрица, хотя она и баба!»). Анисимов также приводит документально подтвержденные свидетельства о многочисленных высказываниях людей из народа, демонстрирующих распространённость в то время представлений о недостоинстве и неполноценности женщин, и, соответственно, их непригодности для управления государством («У бабы волос долог, а ум короток; у государыни ума нет…»; «У нас на царство посадили царицу, она-де баба, курва…» и т. д.).

Тем не менее, в дворянской среде отношение к женщине подвергалось всё большей либерализации, так что в конце XIX века феминизм в своих первоначальных формах и проявлениях поднял голову не только в западных странах, но и в России. Большую роль в этом сыграл Лев Толстой. Несмотря на то, что писатель был известен рядом женоненавистнических высказываний, он всё же во многом смотрел на женщину и женское в довольно прогрессивном для своего века ключе. Даже его «Крейцерова соната», в значительной мере представляющая собой автобиографическую исповедь былой мизогиничности автора, содержит в себе также и передовые идеи сострадания к «женской доле» и неполноправному культурно-социальному положению женщины (эти темы поднимались тогда в русской литературе едва ли не впервые). «Соната» во многом повлияла на интеллектуальную трансформацию российского общества, меняя как самовосприятие женщин, так и мужское восприятие феминного. На мой взгляд, писателя хотя бы отчасти можно назвать про-феминистом, пусть его про-феминизм для современности может выглядеть странно и даже, в какой-то степени, карикатурно. Но Толстой не был бы Толстым, если бы он не аккумулировал в своем разуме самые прогрессивные идеи своего времени, касающиеся наиболее актуальных и наболевших вопросов, и не «заражал» бы ими остальных. Можно сказать, что он оказал значительное влияние на идейную эволюцию российской читающей публики в плане ее отношения к феминному.

В крестьянской же среде такой эволюции не было и в помине. Американский русист Грегори Фриз в статье «Мирские нарративы о священном таинстве: брак и развод в позднеимперской России» (Gregory L. Freeze «Profane narratives about a holy sacrament: marriage and divorce in late Imperial Russia») приводит показательный пример дворянки Марии Барановской, вышедшей замуж за крестьянина и испытавшей на себе всю мощь деревенского патриархального угнетения. Подавая судебный иск о разводе, она жаловалась, что муж обращался с ней не «как с женой, а как с животным». Ясно, что выходя замуж, она вряд ли ожидала от будущего супруга чего-то подобного, потому что в дворянской среде были приняты совсем иные порядки.

Брак и домашнее насилие

Фриз (на основании, прежде всего, документальных материалов Литовской православной епархии) отмечает наличие значительного сопротивления многих крестьянок (именно простолюдинок, не дворянок по происхождению) патриархальному гнёту в семье в эпоху позднего имперского модерна. Это сопротивление проявлялось в том числе через бракоразводные иски. Историк замечает развитие определённой тенденции в сознании крестьянских жен, отразившейся в этих исках: по сравнению с мужскими, «женские нарративы в большей степени приближались к идее „контрактного брака“ — такого, который основан на партнёрстве (а не патриархальном порядке), взаимности (а не подчинении), любви (а не материальных потребностях)». Однако, как отмечает современный этнограф-исследователь Владимир Безгин: «Браки в крестьянской среде были прочными, а разводы — явлением крайне редким. […] Народные традиции и нормы церковного права делали добровольное расторжение брака практически невозможным».

Существовали, правда, достаточно «уважительные» причины для развода (в том числе в случае, если инициатором выступала женщина), которые община обычно расценивала как справедливые (например, невозможность зачать детей или неработоспособность одного из супругов). Часто дело выливалось в самовольные «расходки», ибо формально-церковный развод был делом трудоёмким, исполненным бюрократических проволочек. При этом, в отличие от римского общества времён Василия Великого, прелюбодеяние жены в русской крестьянской культуре не признавалось достаточно весомым основанием для расторжения брака. В этом случае считалось, что муж должен наказать, «проучить» жену, подвергнув её избиению. Более того, порой побои были следствием не реальной измены супруги, а лишь подозрения её в таковой.

Владимир Безгин в монографии «Повседневный мир русской крестьянки периода поздней империи» иллюстрирует широкий спектр бытования подобных практик на примере свидетельств и документов второй половины XIX — начала XX веков. Избиения жен происходили далеко не только на почве ревности из-за реального или воображаемого адюльтера. Поводов для применения физического насилия в отношении супруги любой мужик находил более чем достаточно. В частности, цепную реакцию гнева и рукоприкладства мог «запустить» отказ жены от сексуальной близости с мужем.

При этом общественное мнение села вообще считало домашнее насилие полезной нормой (а не преступлением), поскольку в рамках представления об изначально инфантильной женщине предполагалось, что последняя не может в достаточной степени, самостоятельно контролировать себя. Считалось, что такой контроль способна обеспечить лишь внешняя сила (а не внутренний стержень самой женщины), а именно постоянная угроза физической расправы со стороны мужа (да и других членов семьи, обладающих более высоким статусом). Рукоприкладство трактовалось как право и даже обязанность мужа «учить» жену (и детей тоже). Иногда крестьянки пытались защититься от такой «учёбы», подавая иски в волостные суды и даже добиваясь наказания мужей, но далеко не всегда жены находили в себе смелость пожаловаться в судебные инстанции.

Как считает Владимир Безгин, даже сами женщины, а не только мужчины, воспринимали избиения как справедливую норму: «Сельская баба воспринимала побои со стороны мужа как должное, как жизненный крест, который следует смиренно нести». Более того, по мнению Безгина, физическая расправа могла трактоваться крестьянкой как своеобразное проявление любви к ней супруга. Здесь уместно вспомнить «Записки о Московии» путешественника и дипломата XVI века Сигизмунда Герберштейна, описавшего в них историю немецкого кузнеца Иордана, от которого его русская жена ждала побоев как «знаков любви» (то есть, с её точки зрения, непременного атрибута супружеских отношений): «…немного спустя, он весьма жестоко побил её и признавался мне, что после этого жена ухаживала за ним с гораздо большей любовью». Даже если в реальности эта история не имела места, как нарратив она весьма показательна с точки зрения русского культурного фона своего времени, который уловил Герберштейн.

Традиция побоев была настолько же древней, насколько и живучей. Один образованный наблюдатель со стороны уже во времена поздней империи не без оторопи замечал: «Нигде вы не увидите такого царства насилия, как в крестьянской семье». Бить супругу могли сильнее, чем скотину, и всем тем, что под руку подвернётся. При этом жестокое избиение жён не воспринималось на селе как проблема. Безгин приводит записанные слова одного из деревенских мужчин того времени: «Баба живуча как кошка, изобьёшь так, что посинеет вся, ан смотришь, отдышится». Если же муж находился в состоянии алкогольного опьянения, то «побои часто превращались в истязания».

Отдельно следует сказать о таком виде возмездия, как публичные позорящие наказания, которые формально уже нельзя отнести к категории домашнего насилия. Но их логика напрямую вытекает из тех же самых «семейных ценностей» крестьянской общины, в рамках которых женщина воспринималась как неразумное чадо, нуждающееся в порке, в том числе и образцово-показательной. Публичные наказания могли применяться за такие проступки, как супружеская неверность женщины или вступление девушки в половую близость до брака, воровство и так далее, часто при этом жертву расправы избивали и принудительно водили по деревне обнаженной для «посрамления». Следует отметить, что в подобных экзекуциях особенно активную роль играли другие женщины, что можно считать формой явления, которое в современной феминистской теории именуется интернализованным сексизмом, то есть усвоением и воспроизводством женщиной патриархальных норм, практик и ценностей, способствующих угнетению как ее самой, так и других женщин. Как пишет Безгин: «…русская баба, сама будучи объектом насилия, воспроизводила его», вовсе не испытывая никакой «женской солидарности».

К вопросу о ностальгии по ушедшей крестьянской культуре

Зная всё это, становится сложно согласиться как с современной псевдоправославной, так и с советской идеализацией быта дореволюционной деревни. Советские исследователи уделяли большое внимание социально-экономическим трудностям крестьянской жизни, но подчас игнорировали вопросы повседневной жизни. Например, Марина Михайловна Громыко в своей статье 1990 года, опубликованной в сборнике «Очерки русской культуры XVIII века», указывала, что на селе серьёзные «случаи аморального поведения […] были редкостью», напирая на трудолюбие, взаимовыручку и прочие положительные качества жителей села времён империи.

Эти похвальные черты русского крестьянского труженика в рамках советской политико-исторической мифологии очевидным образом переносились на труженика советского, так как первый считался основным предшественником второго: в позднем СССР русский народ окончательно был объявлен основным конструктором советской государственной общности. Судя по всему, во многом именно на этом фундаменте, на советской идеализации крестьянства, в свою очередь доставшейся советским учёным по наследству от почти мистической «веры в народ» интеллектуалов XIX века, покоится современная нам идеология дореволюционной деревенской пасторальной идиллии. Только в наше время она построена на превратно понятых идеалах православия, а не на освободительно-революционной риторике.

По мнению Марины Громыко, крестьяне XVIII века (а значит, и XIX тоже, поскольку традиционная крестьянская культура в очень малой степени была подвержена эволюции и изменениям, и даже развитие капитализма «перепахало» её далеко не сразу) очень серьезно относились к нравственным идеалам, стараясь поддерживать их в своей практической жизни. Это верно, но лишь отчасти. Известные нам данные свидетельствуют о том, что, во-первых, взаимовыручка и вообще «моральность» крестьян во многом были следствием тяжелых условий их жизни и труда; другими словами, такие качества были необходимы не просто как «хороший тон» или «добродетельное поведение», а являлись залогом физического выживания членов общины. То есть сельские жители стали положительными персонажами исторического полотна на радость советским историкам вовсе не потому, что они сами по себе были такими. Наоборот, жизнь насильно принуждала их к этому (за что сами селяне порой «отыгрывались» на более слабых). Во-вторых, следует также помнить, что зачастую крестьяне не считали аморальными такие формы поведения, которые сегодня мы признали бы девиантными или даже преступными.

Прежде всего, это касается многочисленных примеров уже упомянутого нами систематического применения физического насилия по отношению к женщине в крестьянской семье. Также можно упомянуть снохачество (сексуальные контакты между свекром и снохой), которые, по мнению Владимира Безгина, воспринимались сельским обществом хоть и как грех, но грех обыденный, находящийся в рамках социальной нормы (но не нормы аскетической). При этом, если подобные отношения получали огласку, то «виновной, как правило, признавалась женщина, которую ожидала жестокая расправа со стороны мужа». Ещё более вопиющий пример — убийства ворожеек и колдунов, которых считали виновниками экстремальных несчастий вроде стихийных бедствий, неурожая или мора скота. Такое убийство считалось за благо и не воспринималось крестьянами как преступление.

Нельзя сказать, что женщина-крестьянка была полностью бесправной. В определённых случаях она могла рассчитывать на социальную (со стороны общины) и даже юридическую защиту (прежде всего со стороны волостных судов). Также стоит сказать, что, хотя выказывать нежные чувства к жене на глазах у других в крестьянской среде было не принято, зачастую муж старался заботиться о своей супруге, и наедине вполне мог обращаться с ней ласково. Но, несмотря на это, деревенскую патриархальную культуру с полным на то основанием можно считать культурой, воспроизводящей практики угнетения по половому признаку и пронизанной соответствующими идеями.

Инфантилизация и несправедливые стандарты культуры половых взаимоотношений в крестьянской среде

Одной из подобных ментально-мизогинных установок крестьянского сознания была стабильная инфантилизация женщин, отношение к ним со стороны мужского сообщества как к тем, кто ниже их «как по силе, так и по уму». Более того, сами крестьянки в рамках традиционной культуры усваивали и разделяли такие представления, относясь к мужьям как к «больше их знающим и понимающим». Соответственно, считалось, что девочкам и девушкам ни к чему образование и грамота, поскольку, согласно убеждениям селян, женское дело — прясть, рожать, воспитывать детей.

Парадоксальным образом даже так называемые «бабьи бунты» (которые, казалось бы, должны быть максимальным показателем женской инициативы и, следовательно, значимости женщин), проходившие в России в рамках аграрного крестьянского движения начала XX века (выражавшего протест против реформ Столыпина), являлись обратной стороной гендерного неравенства в деревне. По свидетельству современников, женщин редко (гораздо реже, чем мужчин) привлекали к ответственности за неповиновение властям. Но происходило это вовсе не из-за гуманности российских полицейских, а потому что считалось, что «баба глупа и не понимает, что делает».

Безнаказанность крестьянок была следствием существования представлений о них как о людях второго сорта, с которых, соответственно, и «спрос невелик». То есть в силу своей некоей «ущербности» и «глупости» женщины, по мнению представителей мужского сообщества, не отдавали себе полного отчёта в своих действиях, подобно детям, а значит, и не могли нести полной ответственности за собственные поступки. Как видно, такие представления были распространены как среди самих крестьян (подстрекавших женщин на бунт, поскольку «им ничего не будет», в то время как мужчина понёс бы полноценное наказание), так и среди охранителей правопорядка.

Из представления об априорной неполноценности женщины вытекало и её положение в публичном пространстве. Например, крестьянки практически не имели возможности участвовать в мирских сходах, за исключением экстремальных случаев (например, из-за призыва на войну большинства трудоспособных мужчин из деревни), хотя к рубежу XIX — XX веков женщины постепенно начинали принимать всё большее участие в делах общины. Несмотря на такую либерализацию, всё равно «без мужа женщина в селе не имела самостоятельного значения». Поэтому зачастую молодые девушки стремились выйти замуж даже за самого захудалого кавалера, лишь бы не остаться «старыми девами».

При этом при заключении брака (которое происходило, чаще всего, согласно воле родителей, а не жениха или невесты) личным симпатиям или антипатиям будущих супругов не придавалось решающего значения, как и личным качествам невесты (смотрели прежде всего на физические параметры и на работоспособность девушки). Как отмечал один дореволюционный этнограф, даже сами женихи, оценивая потенциальных невест, «в ум и характер […] редко вглядываются». Традиционный брак основывался вовсе не на взаимной любви, а, по большей части, на экономической целесообразности.

Культура взаимоотношений разных полов в деревенской среде была одним из самых ярких проявлений гендерного дисбаланса. Это касалось в том числе и сексуальности. В соответствии с негласными нормами патриархального общества, существовала некая ценностная ассиметрия, двойные стандарты в отношении добрачной половой жизни: «блуд» молодых людей зачастую осуждался крестьянским обществом в гораздо меньшей степени, чем такое же поведение со стороны девушки, вынужденной бояться огласки, публичного позора. Даже в случае изнасилования сельская незамужняя девушка зачастую не заявляла о преступлении, опасаясь деревенских пересудов и потенциальной возможности навлечь позор на всю свою семью (в свою очередь, уже тогда многие арестованные насильники оправдывали свои действия перед властями якобы провокационным поведением жертвы). В случае, если женщина приживала внебрачного ребенка, община не взыскивала средств на его содержание с отца и вообще не оказывала никакой материальной помощи, все тяготы заботы о сыне или дочери ложились на плечи матери.

Эмансипация как решение

Итак, мы увидели, что истоки многих проблем, связанных с современным положением женщины, в том числе с домашним насилием, имеют давнюю историю и во многом коренятся в низовой крестьянской традиционной культуре. Уже тогда, сто лет назад, все эти проблемы настоятельно требовали своего решения. И, как показала практика, это решение могло заключаться только в юридическом и культурном пересмотре статуса женщины в обществе, в её эмансипации и сломе традиций, обуславливающих её неполноправное положение. На подобные радикальные преобразования могли решиться только большевики.

Мы не можем не признавать, что приход партии Ленина к власти, при всех негативных последствиях, коренным образом изменил положение женщины в обществе, в том числе и крестьянки. Активное стремление русских революционеров решить «женский» и «половой» вопросы вызывало бурный восторг европейских интеллектуалов, в частности, известного психоаналитика Вильгельма Райха, одного из первых теоретиков «сексуальной революции» (писавшего о ней задолго до 1960‑х). Райх восторгался первыми декретами Ленина декабря 1917 года, которые «предоставляли женщине полное материальное, а равно и сексуальное самоопределение». И в подобном юридическом нормировании следует видеть несомненное положительное достижение Октябрьской революции. Мы должны помнить, что Россия, в которой к женщине относились как к человеку второго, а то и третьего сорта, особенно в крестьянской среде — это и есть та самая, якобы идеальная «Россия, которую мы потеряли».

Читайте также наш материал «Цвета суфражисток. Как одежда объединяла феминисток».