Советская общественная жизнь была сложной и многослойной, однако она чётко распадалась на две не пересекающиеся друг с другом сферы.

С одной стороны находились идеологические доктрины, которые должны были «научить» граждан мыслить и действовать в определённом русле. По другую сторону оказывалось само общество, поставленное перед необходимостью подстраиваться под идеи, зачастую не имевшие ничего общего с реальной жизнью.

VATNIKSTAN рассказывает о том, как советская политическая культура породила разрыв между текстами и действительностью, и прослеживает логику партийной идеологии на примере старых советских учебников.

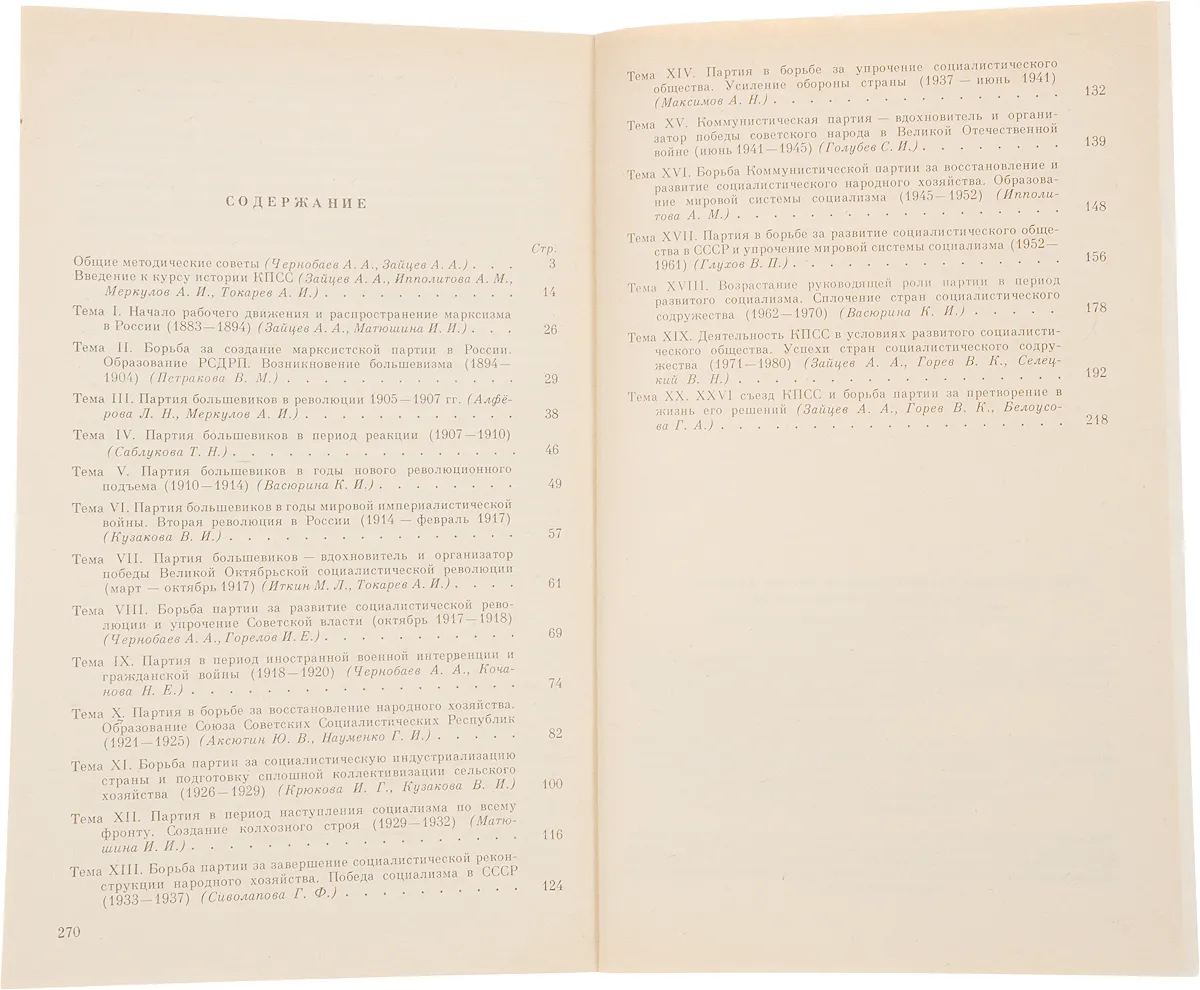

На моём столе книга, доставшаяся ещё от поколения родителей: «Методика изучения партийных документов в курсе истории КПСС», издательство «Высшая школа», 1984 год. Политология в Советском Союзе пока остаётся в статусе «буржуазной науки», социология — на стартовом этапе своего появления. Право на формирование политических представлений отдано только историкам, пусть и без явного одобрения со стороны партии. Но изучать можно только то, что укладывается в канву генеральной линии партийных документов, а методология приходит прямиком с пленарных заседаний съездов КПСС.

На этом фоне существовали две плоскости, два параллельных проявления политической культуры позднего СССР. «Свыше», по партийной линии обществу передавалась методологическая основа — «правильный» взгляд на мир и готовые идеалы поведения граждан. В её основе лежали направляющие документы партии. «Снизу» стихийно росли самостоятельные, неформальные практики. Они, в свою очередь, не поддавались строгому материалистическому анализу и постоянно противоречили стройной, выверенной доктрине.

Итак, партийная методология, необходимая для усвоения норм и правил жизни в стране, опиралась на наработанное десятилетиями мастерство в трактовке истории (под нужным углом). Учебное пособие, посвящённое значимым документам КПСС, предлагает простую формулу для должного понимания прошлого. Сначала читаем главу из учебника истории партии, затем рекомендованные труды Владимира Ленина. И только после этого рекомендуется изучать конкретные документы необходимого нам периода.

Если отвлечься от вопроса об исторической достоверности, стоит отметить, что это очень корректный подход к изучению любой темы в принципе. Погружение в факты предваряется «зарядкой» оптики — того угла зрения, сквозь который мы будем оценивать тексты. В данном случае в этой роли выступает точка зрения Ленина — главного идеолога партии, оставшегося таковым даже за порогом смерти.

Читатель, который аккуратно последует предложенным рекомендациям, получает шанс не только ознакомиться с важными для КПСС документами, но и связать их для себя в чёткую структуру на базе ленинской логики. Удивительно, что сейчас такие методологические работы — большая редкость. А экземпляр, который я читаю, получен из библиотеки технического вуза, для которого вопросы партийной мудрости были далеко не первостепенными.

Программа из учебника иллюстрирует главное: внутри себя самого, в документах и методических рекомендациях по их изучению, советский партийный дискурс выстроен максимально логично и убедительно. А постоянное обращение к общему корпусу текстов Маркса и Ленина позволяло всем гражданам оставаться в единой системе понятий. Это давало возможность тем же партийным функционерам говорить на одном языке, понимая друг друга буквально с полуслова в повседневных рабочих вопросах.

Вся история СССР выстраивалась для его граждан (как простых, так и высокопоставленных) в единый сюжет борьбы за достижение коммунистического идеала. Внутри него лежал стержневой нарратив истории партии, который идеально укладывался в логику советской истории в целом. Главы из учебника отлично иллюстрируют это:

Тема VII. Партия Большевиков — вдохновитель и организатор победы Великой Октябрьской социалистической революции (март—октябрь 1917).

Тема XIII. Борьба партии за завершение социалистической реконструкции народного хозяйства. Победа социализма в СССР (1933–1937).

Тема XVIII. Возрастание руководящей роли партии в период развитого социализма. Сплочение стран социалистического содружества (1962–1970).

Таким образом, у истории партии есть несколько главных мотивов: вдохновение общества на достижение новых высот, борьба партии за социализм и против его недругов (до победного конца, разумеется) и руководство советским народом.

Тем не менее в этом складном, на первый взгляд, сюжете можно разглядеть недостатки. Мало освещены вопросы фракционных конфликтов после Гражданской войны, противоречия внутри партии и её относительные неудачи. Такие моменты, как ввод советских войск в Чехословакию, тоже не были раскрыты учебником в полной мере. Хотя с позиции составителей логично было бы подчеркнуть, допустим, «направляющую роль партии в отношении братских народов».

Официальная политическая культура Союза оказалась сильнейшим образом ориентирована на письменные документы. В позднем СССР существовало целое издание, целиком посвящённое новостям из партийной жизни — ежемесячные «Известия ЦК КПСС». Большая часть материалов — либо стенограммы заседаний, либо публикации свежепринятых документов и актов. Изучать и реконструировать эту культуру можно практически без каких-либо смысловых потерь. Нам здесь нечего толковать и додумывать: все известные тексты обладают не только единым каскадом понятий, но и сопровождаются руководствами по их корректному изучению.

Тщательно выверенная официальная точка зрения партии — по любым вопросам — внутри системы была крайне прочна. При этом политическая система, базируясь на документах и историческом знании, снабжала граждан полным руководством по усвоению должного образа мысли на индивидуальном уровне. Власть стремилась к тому, чтобы разделяемая ею картина мира была максимально доступна для понимания и ознакомления.

Как же отвечали на такую опеку и индоктринацию социальные структуры «снизу»? В исследовании «Политический порядок в меняющихся обществах» Сэмюэль Филлипс Хантингтон описывал Советский Союз как систему с высоким уровнем институционализации и гражданской активности, в том числе оппозиционной. Последняя парадоксальным образом оказалась выпестована самой партийной идеологией, воспитавшей жителей СССР на исторических примерах борьбы за социальную и политическую справедливость.

Советские граждане, в том числе диссиденты, искренне уважали законы и конституцию Союза. Но у многих из них возникали вопросы и даже негодование, когда писаное слово на практике расходилось с делом. Основной лозунг правозащитного движения в СССР гласил: «Соблюдайте нашу конституцию!».

Умозрительный по сути проект, точнейшим образом выверенный на уровне теории, на практике постоянно спотыкался о шероховатости неподатливой повседневной реальности. Партийный идеал был банально неосуществим на уровне обычного человека. Тот уровень требований, который предъявляла социалистическая мораль любому члену советского общества, разбивался о человеческое несовершенство.

Об этом в книге «Дом правительства» много пишет Юрий Слёзкин. Первое поколение партийных лидеров, своими руками творивших революцию, должны были представить обществу радикальный манифест нового, лучшего мира, который должен был порвать связи с прошлым. В пылу Гражданской войны, имея перед глазами чёткий образ врага, им было легко соответствовать идеалам революционной морали. Но позднее, в стране победившего социализма и в мирное время, сделать это оказалось куда сложнее. Это было особенно заметно в частной, семейной жизни: детям позволялось читать «неправильную» литературу, в воспитании нередко применялись фактически дворянские практики.

С течением времени такие мелкие послабления перешли с правящей элиты на всё советское общество. Возникала ситуация, подобная описанной Ги Дебором в «Обществе спектакля» (хотя тот писал о системе капитализма): «Всё, что раньше переживалось непосредственно, отныне перенесено в представление».

Социалистический образ жизни «реально» существовал лишь на страницах газет, в радиопередачах, на экранах кинотеатров и телевизоров. Многие граждане искренне стремились к достижению декларируемого идеала, однако человек всё же не способен быть лишь вместилищем идеологии. Для «внешнего употребления» все необходимые ритуально-дискурсивные практики, в целом, поддерживались. Но на уровне межчеловеческого, более интимного общения существовали негласные договорённости поддерживать «правильный» имидж, но действовать по своему усмотрению.

Этому, кстати, посвящены многие советские комедии. В той же «Операции „Ы“» Трус, Балбес и Бывалый на рынке продают не только «правильные» товары ширпотреба, но также и своеобразную «живопись» с русалками (на которую, конечно, сразу находится свой клиент). Слишком высокие требования к гражданам, заложенные в официальную систему политической культуры, оказались заведомо невыполнимыми, вынудив общество спешно изобретать навыки маскировки.

Ещё одним сюжетом, неизбежно столкнувшим выстроенный дискурс с реальностью, стал чрезмерный консерватизм в сфере трактовок. Точка зрения Ленина, положенная в основу идеологии, практически не переосмыслялась. Время шло вперёд, мир менялся. Уже к середине XX века властям, по-хорошему, следовало бы отойти от лениноцентризма, чтобы открыть путь более своевременным марксистским интерпретациям. Из-за того, что этого не произошло, пропасть между текстовым фундаментом и реальной политикой ширилась с каждым годом. Необходимость редизайна концепции была осознана только в годы перестройки.

К середине 1980‑х годов власть начала «проверять» общество на предмет готовности к обновлению системы. Однако растерянный ЦК КПСС Горбачёва так и не смог (да и не стремился) разработать целостный план по модернизации. Каких-либо внятных ценностных альтернатив вместо старой идеологии обществу предложено не было. Партийный же контроль слабел, что привело к появлению новых языков описания мира и политики. Появлялись движения, лидеры которых были готовы к самым радикальным идеям и действиям.

Но существовали и конструктивные формы альтернативных дискурсов. К таким можно отнести ежемесячный общественно-политический журнал «Горизонт». Он позволял себе критику существовавшего строя, его корреспонденты отваживались брать интервью у деятелей, оказавшихся за бортом мейнстримной политики. Среди них — Андрей Сахаров, Галина Старовойтова и многие другие представители оппозиции.

При этом оппозиционеры почти никогда не действовали в рамках логики «анти-Союза». Даже диссидентская интеллигенция, хоть и искала более действенные способы решения насущных проблем, зачастую всё равно оставалась в рамках заданных властью смыслов и идеологем. Многие из них искренне надеялись устранить разрыв между текстами и реальностью, научив систему сознательности и добросовестности. Предлагались проекты реформ и реорганизации как отдельных советских институтов, так и всего СССР (так, например, действовал Сахаров).

Противоречие, заложенное в основании политической культуры Союза, создало два параллельных её направления: текстовое — фантомное по своей сути, и реальное, в котором жили обычные люди. Последние не всегда умели и даже желали соответствовать идеалам, которые настойчиво глядели на них из текстов.

Каждый находил свой способ соответствовать: кто-то в маскировке, кто-то в объединении с другими ищущими, кто-то — в искреннем стремлении выполнять всё по букве написанного. Но последних в позднем СССР было меньше всего. Несмотря на наличие реальных возможностей синхронизировать эти культуры в единое целое, советская власть, ограниченная собственными доктринами, так ими и не воспользовалась.

Читайте также «Советпанк как стиль жизни».