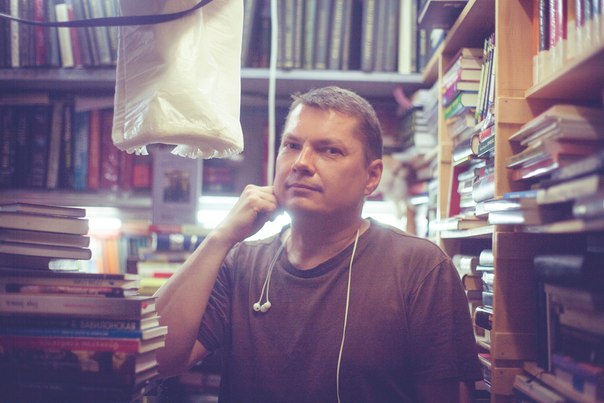

Независимая книжная торговля в России — явление уникальное. На огромной территории страны разбросано множество независимых магазинов и издательств, в которых трудятся энтузиасты. Бизнесмены такого типа ставят перед собой, помимо коммерческих, ещё и просветительские цели. VATNIKSTAN говорит о том, как рождалась, чем живёт и куда движется независимая книжная торговля России с непосредственными её участниками. Сегодня наш собеседник — Максим Сизинцов, основатель магазина «Книга Максима», расположенном в Первом гуманитарном корпусе МГУ.

— Вы из семьи военного. Кто ваш отец по званию? Какой род войск?

— Он был отчимом, по званию подполковник. Я почему-то называл эти войска инженерными. Последнее место, где он работал, — космодром «Свободный». Коммуникации всякие, подъездные пути. До этого я последний год в школе заканчивал в посёлке рядом с Зейским водохранилищем, Амурская область. Думаю, что сейчас этот посёлок сильно деградировал, потому что дела там перестали вести лет 20 назад. Недавно в «Одноклассниках» я находил школу, которую покинул в 10 классе. Она сохранилась. Возможно, сейчас там учатся дети условно освобождённых.

— Вы с семьёй часто переезжали. Какие книги были в вашей кочевой библиотеке? Это были какие-то определённые и горячо любимые экземпляры?

— В советское время книги были предметом дефицита, поэтому формировалось всё случайно. Удалось найти какую-то книгу — мы её приобретали. И книжки, с которыми связаны самые сильные чувства и воспоминании, — те, которые изданы в Молдавии. В республике, где я жил в детстве, не было такого сильного дефицита, как в других частях СССР — печатали самых читаемых авторов и не комплексовали. Их до сих пор можно найти.

У меня здесь лежит Воннегут, напечатанный в то время, когда многие в Советском Союзе и не подозревали о его существовании. В процессе переездов эти книги терялись. Когда родители вышли на пенсию, книги просто сгинули, растворились. Они всё время хранились в ящиках у родственников, знакомых. А поскольку родители на пенсии обосновались в Ставропольском крае, там пенсионерам выдавали жильё, то библиотеки там уже не было. Ну и меня там уже тоже не было.

— Вы пытались когда-нибудь писать книги?

— Нет. Я сочинял стишки, что-то вроде как для стенгазеты. Они обязательно были с шуткой скрытой, с сарказмом. Когда шутка доходила, были скандалы. Многие обижались.

— Зачем нужны независимые книжные магазины?

— Они нужны затем, чтобы люди создавали себе рабочие места. И просто работали в своё удовольствие. Вот и всё. Ещё многие не любят в коллективе работать. (пауза) Когда вы маленький, вы можете быть гибким, делать книги доступными по цене. Маленькие магазины позволяют экспериментировать, лавировать. Особенно это важно в кризис. Вы можете затаиться, уйти в анабиоз, ждать, пока ситуация нормализуется.

— Идея создать книжную лавку пришла к вам в аспирантуре. Как это было?

— Идея не пришла, а просто так получилось. (улыбается) Это очень длинная история, похожая на путешествие Одиссея. Период пертурбаций, девяностые годы. В первый год аспирантуры, летом я работал на чаеразвесочной фабрике. Я был один среди сотни женщин в огромном ангаре. Они мне всегда помогали. Второе лето в аспирантуре я работал в «Pony Express». Их офис располагался в здании на Воробьёвых горах, где сейчас издательство Университета. Ещё собирал бутылки в Главном здании МГУ. Помню, местные южане угрожали сделать меня инвалидом. Они в этом деле со мной конкурировали. Такая была жизнь экономическая у аспирантов.

У МГУ был большой базар. Не скажу, что прямо продавали пучки зелени, но можно было пристроиться в книжный киоск. Я обращаюсь к продавцу: можно на этом вот участочке я выложу несколько своих книжек? Я их выкладывал, в течение двух-трёх часов их раскупали. Этому продавцу я отдавал в благодарность то, что не купили.

Потом я заметил, что наблюдается нехватка книг на иностранных языках. А в общежитии очень много оставляли книг студенты, которые съезжали. Они оставляли выкладки из своих вещей у мусоропроводов — бери, кто хочет.

Соответственно, я очень долго специализировался на книгах на иностранных языках. Даже стал их самостоятельно покупать во всевозможных центрах, которые, по сути, были дилерами иностранных издательств. Покупал, перепродавал. Выживали как могли.

Удачно я вписался в период видеопиратства. Оригинальные записи, которые я копировал, мне привозили из Великобритании. Поскольку я был глуховат, я заметил особое устройство на Западе. Оно, если его присоединить между воспроизводящим устройством и сетью, выводило на экран субтитры. Я делал записи с субтитрами, это оказалось очень востребованным. Забавно то, что эти субтитры передавали не общий смысл говоримого, а буквально слово в слово, до междометий. А потом начались гонения на видео, я вернулся к книгам.

— Сколько полных лет вашему магазину?

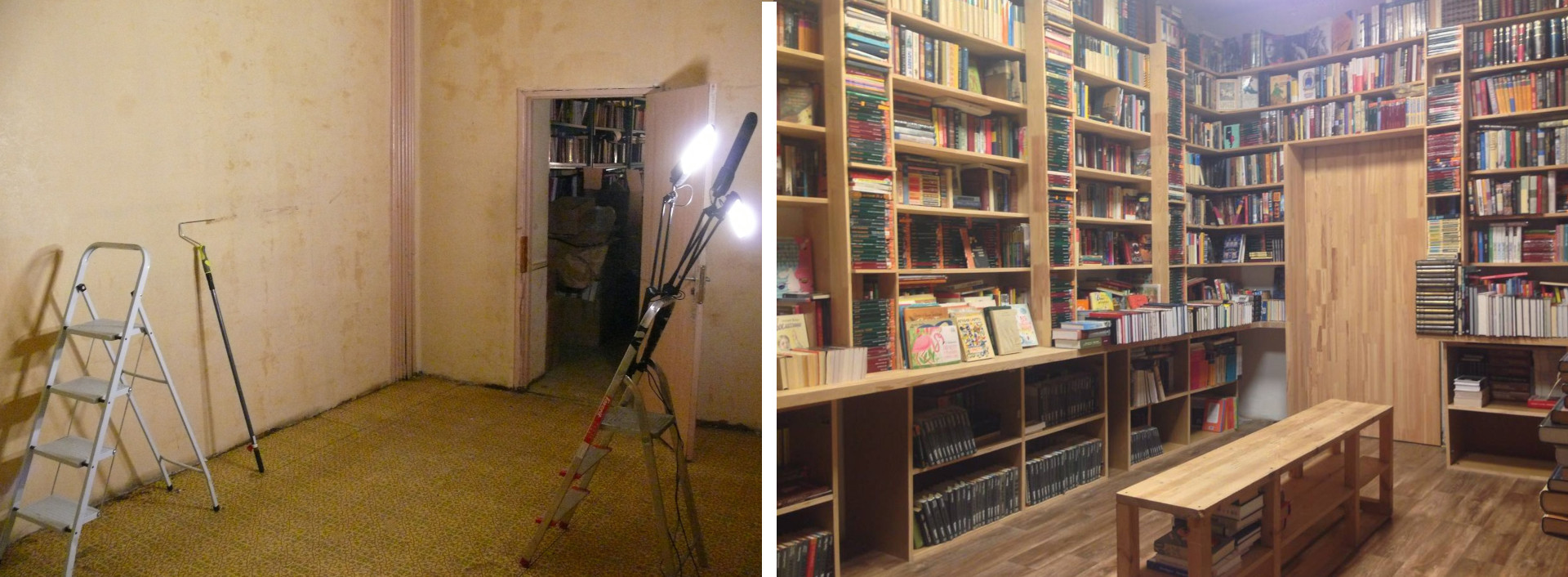

— Я с момента аспирантуры продаю книжки. Считаем, с начала девяностых. Значит, больше 25 лет. Лавка сначала выглядела в виде столика. По сути, в МГУ не было арендных отношений. Просто следили за порядком, все бывшие комсомольские и партийные руководители и стали надзирать за книжной торговлей. Это уже потом стали приводить в порядочный вид. Столы с книгами стояли в Главном здании на «шайбе» (прим. — центральный холл в виде круга).

Я продавал книжки, но не был их хозяином. Сейчас я понимаю, что все те копеечки, которые я приносил, складывались в солидный капитал. Есть очень много маленьких издательств, где работают люди, начинавшие в девяностых. Они никак не могут забыть это время, когда издавали Лосева, Аверинцева, которые моментально разлетались. Сейчас чтобы продать вот эту книгу за 100 рублей (указывает на книгу филолога С.С. Аверинцева), нужно прождать месячишко. Если посмотрите, какой тираж, то увидите, что там больше десяти тысяч. Сейчас такое напечатать — 300–500 экземпляров. И то будут переживать, что год-два-три уйдёт на продажу.

— В Первый гуманитарный корпус, где располагается ваш магазин, вход только для сотрудников Университета, для выпускников МГУ. Для остальных можно выписывать разовые пропуски. Почему вы решили остаться именно здесь?

— Сейчас из-за коронавируса и пропуска отменили, и по дипломам не войти. Университет — это что-то вроде теплицы. Мы не бизнес. Известная история: когда из нашего корпуса уехал философский факультет, в новом здании предложили открыть книжный магазин. Всерьёз к этому отнёсся «Фаланстер». Но они выдвинули Университету встречное предложение — вход должен быть с улицы, не через пост охраны.

Я же смотрю на эту лавку исключительно как на личный проект. Много рисков, но и арендная ставка здесь умеренная. Руководство МГУ не рассматривает свой кампус как место, где занимаются бизнесом, богатеют. Если же вы пускаете бизнесмена на свою территорию, то вы столкнётесь с проблемой, — договориться с ними почти невозможно. Если случается какая-то конфронтация, и МГУ пытается таких выдворить, то начинаются большие проблемы, которые не решаются просто так. Посмотрите на здание рядом с поликлиникой МГУ, на эту развалюху. Там были какие-то магазины, интернет-кафе. До сих пор вывески висят. Торговать им нельзя, но и на их место никого пригласить тоже невозможно. С нами же легко разделаться, ведь мы меньше, прав, соответственно, тоже.

— Как же вам удалось остаться в МГУ?

— Здесь очень аккуратно, если будете писать. За нас очень часто поручались люди, которые имеют репутацию, хорошие и близкие контакты с руководством МГУ.

К сожалению, за те годы, пока мы здесь работаем, большинство таких людей уже отошло от дел. Летом удалось продержаться благодаря сертификатам, которые покупали люди в обмен на книги. Естественно, в интервью и рассказах о себе ты стараешься давать оптимистичную картину. Никто не даст и рубля кредита, если ты будешь говорить «ой, как всё у нас здесь плохо, ничего не продаётся».

— Как вы оказались среди арендаторов?

— Мы работали под «крышей». Потом мы участвовали в некотором скандале, очень долго тянулась напряжённая и некрасивая история. Меня использовали в качестве средства, чтобы закрыть эту историю. После этого меня взашей прогнали. Спустя какое-то время, в качестве благодарности, я стал арендатором. Всё как в этом Копполе. С тех пор я зарёкся не участвовать в чём-то коллективном. Я одиночка.

— Какое официальное название вашего книжного магазина?

— Когда я был ИП, там просто была фамилия и инициалы. Потом, когда создалась структура, которая занимается арендаторами, нас предупредили, что МГУ будет вести дело только с юридическими лицами. Мне пришлось, как куму Тыкве, организовать ООО. Это чревато оформлением бумаг, которые трудно самостоятельно оформлять, за это нужно платить.

— Сколько книг в день удавалось продавать?

— От 0 до 100 книг. Когда мы просили помочь с торговым сбором, в день могли купить 200–300 книг. Выстраивалась очередь как в мавзолей. Боюсь, это никогда больше не повторится (улыбается).

— Какие сейчас времена переживает ваш магазин?

— Безвременье. Сейчас ты ничего не можешь прогнозировать. У людей нет денег, ты не можешь ни жаловаться, ни проклинать этих покупателей. Сам понимаешь, что ты себе эту книгу купить не смог бы. Всё воспринимается как данность. Другая история — когда люди нам приносят книги безвозмездно. Это позволяет что-то ремонтировать.

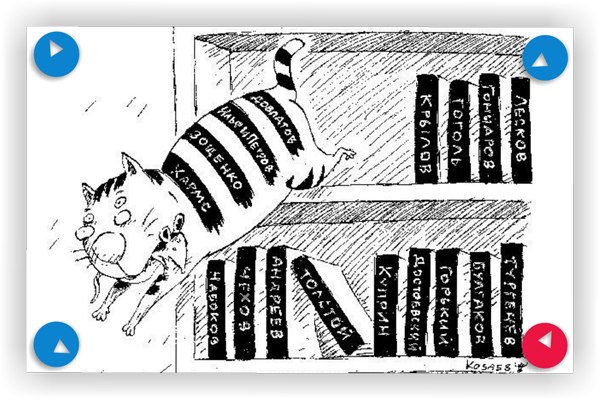

— Кот на картинке в вашей группе в ВК очень похож на вас. Кто рисовал? Какая с ним история?

— Когда существовал журнал «Итоги», у них на первых страницах были карикатуры по событиям недели. Вот как Ёлкин по стилю, но только много разных художников. Помню, что взгляд зацепился за картинку, которая была без комментария, сама по себе.

Прошло уже много лет, журнал перестал существовать, а я всё думал, что нужно что-то для лавки запоминающееся. Пошёл в библиотеку, листал за два года номера журнала «Итоги», искал эту картинку, оригинальная она была цветная. Нашёл автора, долго с ним общались. Но случился очередной кризис, заплатить было невозможно, примерно, как сейчас. Нехорошая история получилась — мы эту картинку перерисовали. Мама одного из нашей команды это дело сделала. Она, кстати, помогла фотографии маршрута «Как от метро дойти до лавки» сделать, там тоже нарисовала это животное.

Сны я обычно забываю, но, когда мне снится кошмар, мне видится один сюжет — тот художник подаёт на нас в суд. Это уже не похоже на исходник. Картинка по мотивам, так сказать.

— Как происходит ценообразование в «Книге Максима»?

— У нас система учёта упрощённая. Мы платим налог с разницы затрат и полученного дохода. Эта система позволяет делать отчёты автоматически и удалённо.

Ценообразование у нас есть нескольких видов. Например, мы купили книгу за полторы тысячи, мы продали книгу за полторы тысячи. Никакого ценообразования. Следующее — когда вы просто получили книгу от издательства, не заплатив за неё, быстренько эту книгу обналичили, а вырученные деньги потратили на что-то из другого издательства, где книги только по предоплате отпускаются. Вы просто получаете кредит, но если вы не получили с проданной книги доход, то это больше похоже на пирамиду. Поэтому, если вы латаете так дыры, то это добром не закончится.

— «Книга Максима» работает с какими-то дистрибьюторами?

— Мы не работаем с дистрибьюторами с 2005 года, только напрямую с издательствами. Бывает так, что книга у дистрибьютора стоит дешевле, чем я мог бы её купить в издательстве. Это на самом деле честная игра. В издательстве вы можете купить, если платите вперёд. Это позволяет маленьким участникам рынка держаться на плаву, потому что человек, который покупает книгу раз в месяц-год, обычный гражданин, не замечает разницы в цене. Что 300, что 500. Он и 1000 заплатит и забудет. А тот, кто покупает книги методично, регулярно, он эту разницу оценит. К нам не зазовёшь серьёзных и пахнущих парфюмом людей, к нам приходит простой работящий народ. И студенты.

— «Книга Максима» дружит с Независимым альянсом?

— Я не знаю. Я периодически вижу буклеты Альянса, но ни в каких альянсах не состою. Как я уже говорил, мы одиночки (пауза). На выставках, если вы в Альянсе, вас расположат ближе к розетке. А не к туалету, как нас.

— У вашего книжного магазина есть сайт. Кто над ним работает?

— Антон-философ, просто сердобольный человек, решил помочь нам с карантином. Он переделал каталог очков под нас. Это сайт-каталог, мы не называем это магазином. Можно посмотреть, сколько стоит книга, задать по телефону или почте вопрос о наличии. Это не сайт с позицией отдачи, а сайт с позицией спасательного круга. Мы, вцепившись за спасательный круг, всячески будем его рюшами украшать, при этом удерживаясь за него.

— Сколько человек работает в «Книге Максима»?

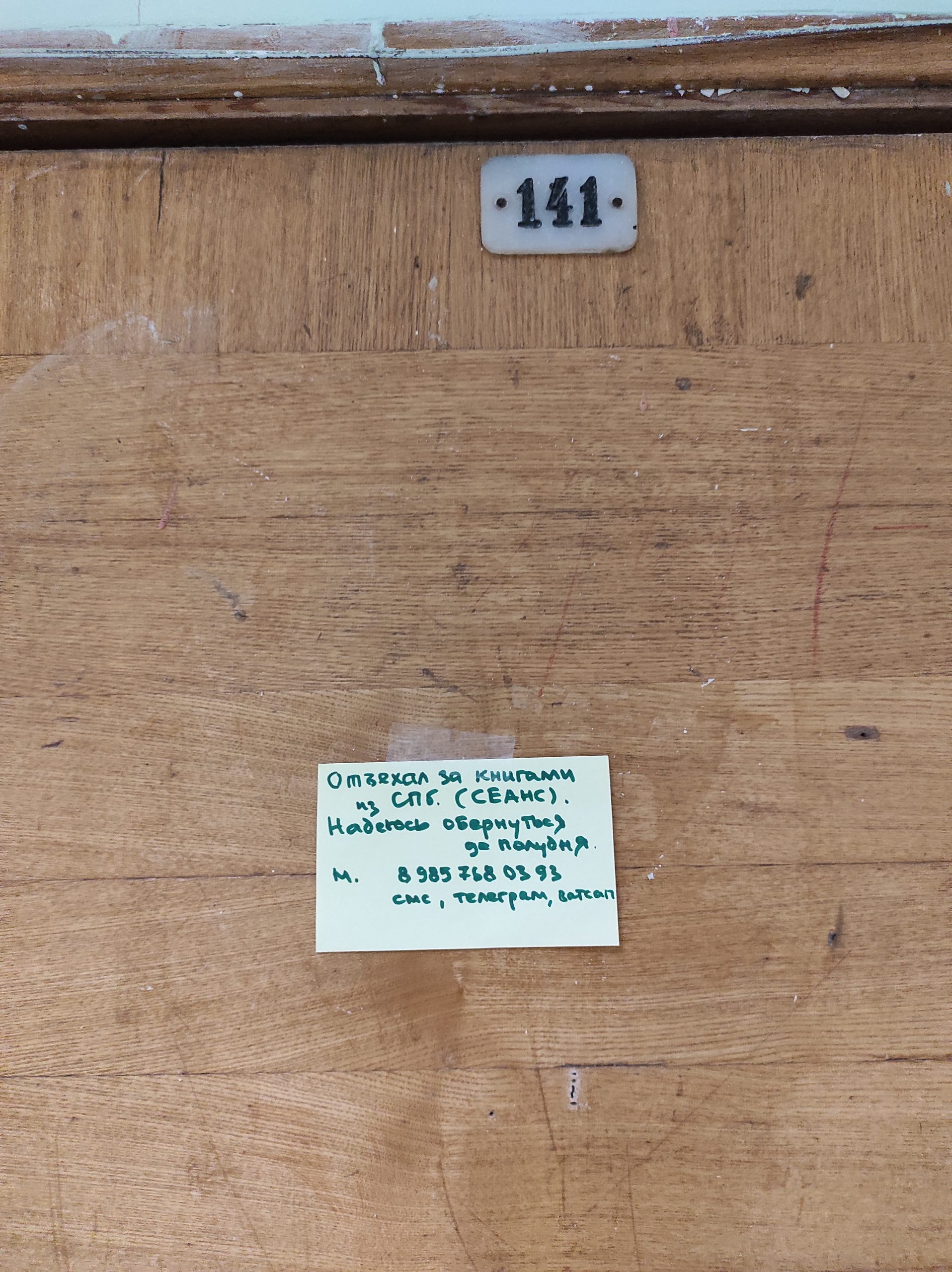

— У нас как такового штата нет. Есть команда, где каждый человек взаимозаменяем. Всего порядка десяти. Кто-то появляется раз в месяц, а кто-то через день. Кто-то идёт на пару, а его подменяет освободившийся от занятий. Просто не всегда удаётся это состыковать и скоординировать. Вот пример. (показывает на книжные полки)

— Ваши выкладки у самого входа в книгохранилище всегда стояли без особого надзора. Замечали факты воровства?

— Да. Самый интересный случай — это когда ребята вынесли целый стеллаж с книгами. Потом мне рассказывали, что какая-то группа студентов-философов напродавала кучу книг в другие магазины.

— Расскажите о конфликте с «Фаланстером». Что случилось?

— Когда запустили систему print-on-demand (прим. — печать по требованию), книги выглядели достаточно страшненько. Оригинальные издания найти было нельзя, поэтому покупали такие. Я хотел купить у Бориса (прим. — Борис Куприянов, основатель «Фаланстера») партию таких книг, он разрешил взять их просто так, сказал, что заплатить я могу потом. Эти книги у нас зависли. В итоге ни книг, ни денег я Борису не отдал. Такой грех. У нас немного по-другому. Мы отдали книги издательства МГУ в магазин. Мы видим, что книг уже давно нет. Проходит год, просим заплатить. Понимаем, что если не сейчас, то всё это забудется. Предлагаем, давайте вы нам на эту сумму отдадите книжек. В такой ситуации нам отдают книги по самой базовой низкой цене. Мы, конечно, можем делать наценку, но мы эти книжки, полученные вместо денег, продаём по цене, которая позволяет нам делать распродажи.

— Как происходит коммуникация с покупателями? Часто работники жалуются на сорванный голос (примечание — у Максима проблемы со слухом)?

— Не жалуются. Если есть вопрос, то пишут мне на бумажке, я читаю. У нас не так много покупателей. Вчера, например, было ноль. Из зашедших был комендант корпуса и один из работников. За учебниками может зайти сразу 20–30 человек, поскольку он закончился в «Фаланстере». Но мы учебниками не занимаемся, это очень серьёзные отношения, большие деньги.

— Чем руководствуется человек, который решает создать свой книжный магазин?

— Человек просто хочет заниматься делом, от которого получает удовольствие. Решать какие-то задачи, кормить семью (пауза). Надо работать всей семьёй тогда в магазине. Даже в девяностые к этому не относились как к бизнесу. Это всё были люди очень несолидно выглядящие, плохо одевающиеся, хотя ворочали огромными суммами. АСТ и «Эксмо» — это те, кто дожили. Они не играют на долгую дистанцию, тут важно тираж быстро продать. А вот маленький магазин: ты можешь выставить книгу на полку, смотреть на неё десять лет, ждать, пока её кто-то купит. И сказать покупателю: знаете, а я передумал. Это занятие азартное.

— Какие самые опасные моменты ожидают человека, который решился на открытие книжного магазина?

— Любой бизнес — вещь опасная и рискованная. Когда закрылась моя первая фирма, я пошёл к арбитражному управляющему. Он, выпучив глаза, сказал: надо же, как долго вы существовали! Так долго не живут. Для книжного магазина два-три года — жизненный цикл. Потом получается новый магазин. Мы как бизнес не работали.

Главная опасность — воспринимать своё занятие как бизнес. Это как хобби, самозанятость. Вот ты работаешь, обеспечиваешь себя самым необходимым. Рассчитывать там на какие-то авто и прочие излишества не следует. Увы, слишком высокую планку задавать опасно. К книжной торговле надо относиться как к приключению.

Читайте также интервью с Николаем Охотиным, основателем книжного дистрибьютора «Медленные книги».