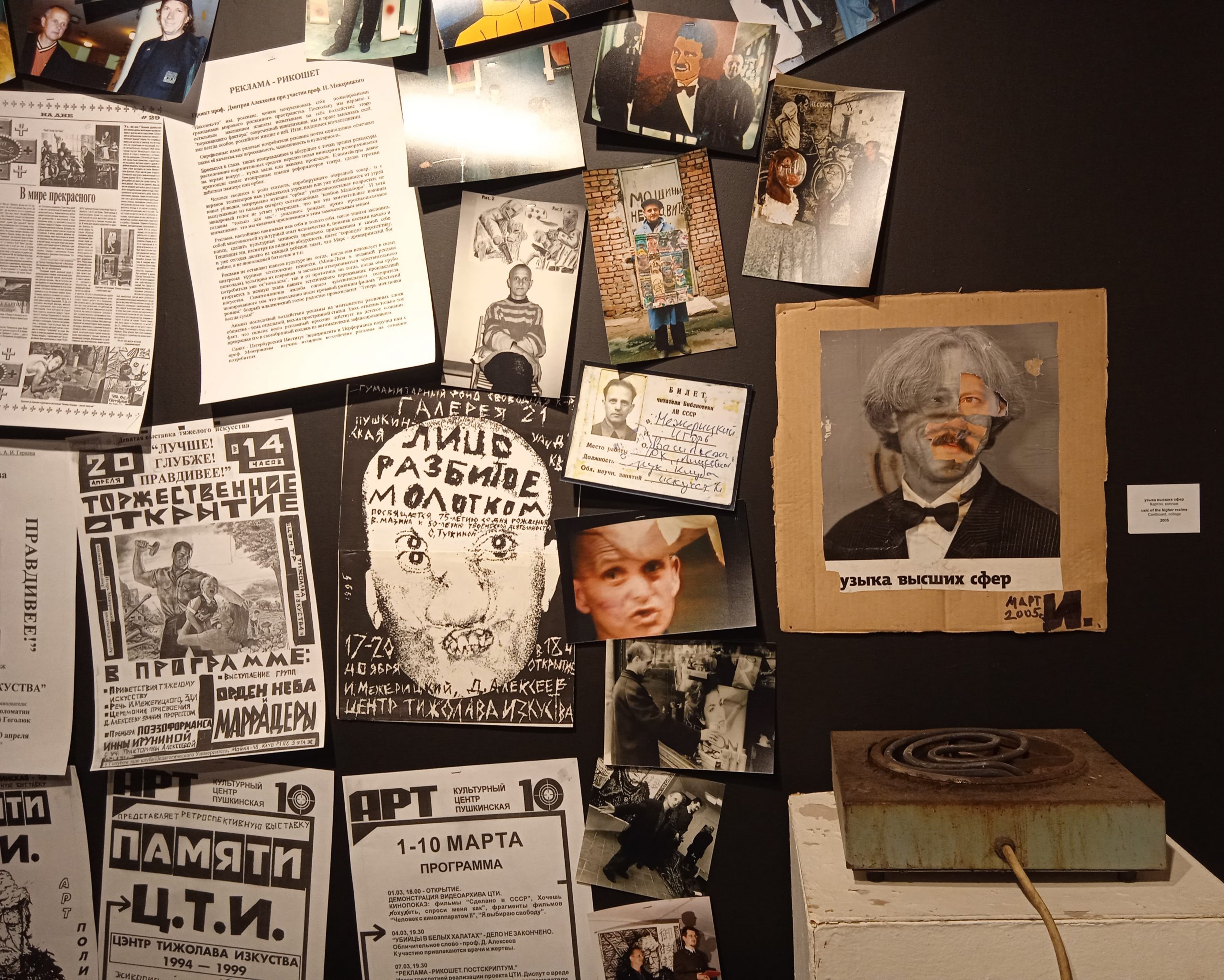

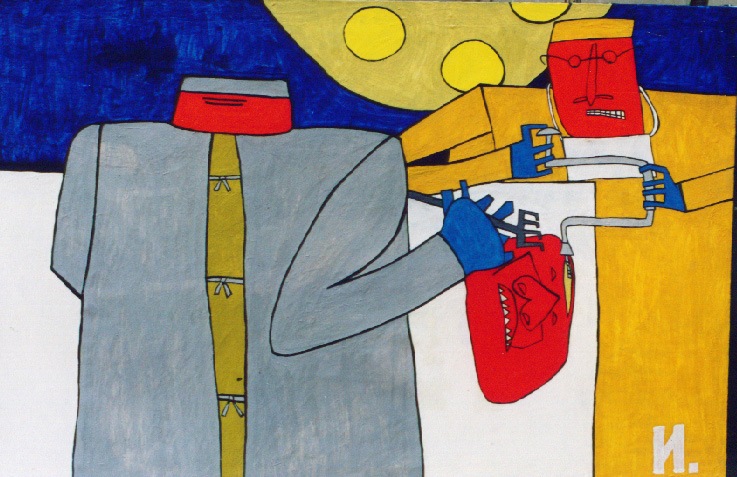

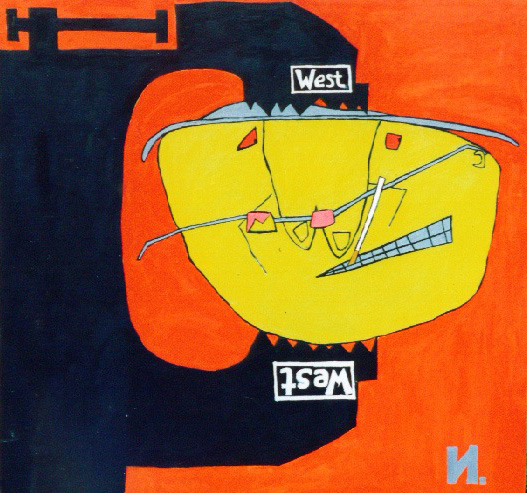

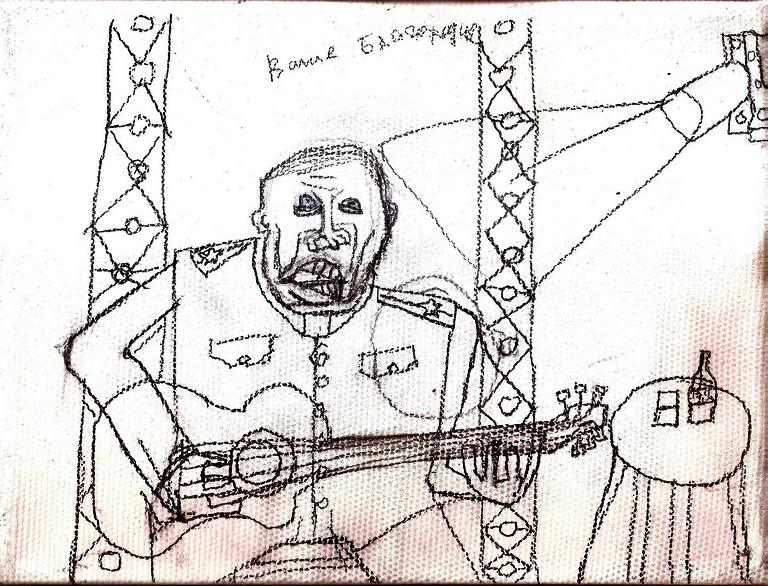

Игорь Межерицкий — культовый представитель петербургского андеграунда 1990‑х—2000‑х годов, основатель художественного объединения «Цэнтр Тижолава Изкуства» и арт-группировки «ПРОТЕЗ». Он же — изобретатель собственного живописного жанра hard-jumping. Работы Межерицкого — это брутальный карнавал, театр жестокости, пугающие картины которого щедро приправлены чёрным юмором и темой социального неблагополучия.

Художник ушёл из жизни в 2020 году, не оставив после себя дневников, мемуаров или интервью. О том, как жил и работал Игорь Межерицкий, специально для VATNIKSTAN рассказали его соратники — Дмитрий Алексеев («Цэнтр Тижолава Изкуства») и Григорий Ющенко («Протез»).

Информации о жизни художника до начала 90‑х практически нет. Известно разве что место рождения — город Сальск Ростовской области, и год — 1956‑й. Затем — 30 лет неизвестности и поступление в Ленинградский институт культуры в 1985‑м. В Северной столице Межерицкий проживёт всю оставшуюся жизнь.

Художник жил на грани нищеты, кочевал по коммуналкам, делал подрамники и холсты из подручных материалов. Работал в тяжёлых низкооплачиваемых профессиях и вёл затворнический образ жизни. Не терпел никаких способов расширения и сужения сознания. Получил законченное театральное образование и опыт постановки спектаклей, был глубоким знатоком истории искусства и античной мифологии.

Летом 2020 года художник умер от последствий коронавирусной инфекции.

Его соратники уверены, что искусство Игоря Межерицкого будет актуальным до тех пор, пока человек способен на базовые чувства и действия — голод, страх смерти, гнев, эйфорию, хохот. Другими словами, вечно.

До 13 марта работы художника можно увидеть в Музее нонконформистского искусства в Санкт-Петербурге на выставке «Бисер перед свиньями».

«Вся его жизнь была художественным актом»

Дмитрий Алексеев

Художник, фотограф, сооснователь художественного объединения «Цэнтр Тижолава Изкуства»

— Дмитрий, как вы с Игорем познакомились?

— Я встретился с ним в 1992 году, когда работал смотрителем выставки Товарищества свободных художников в выставочном зале ЛИИЖТа. И вот как-то раз на выставку зашёл Игорь. Одет он был во френч и галифе, двигался странно — резко, порывисто, как марионетка. К выставке отнёсся скептически, зато моё занятие его заинтересовало — время дежурства я тратил на натяжку и грунтовку холстов, писал маслом. Игорь сообщил, что хочет перевести в масло свои эскизы, но не знает, как это сделать. При этом сыпал информацией о современном искусстве, рассказывал об Уорхоле, Дюбюффе, о «театре жестокости» Антонена Арто. Придя домой, я рассказал жене, что познакомился с очень интересным чудаком, который знает о современном искусстве всё!

— Но писать маслом он всё-таки научился. Сложно ему это давалось? Ведь художественного образования у него не было.

— Я начал его учить. Поначалу Игорь проявлял чудеса криворукости, но вскоре стал сам делать подрамники, натягивать и грунтовать холст. Так как денег у нас было очень мало, холстом служила мешковина и даже брезент, которыми Игоря снабжала сестра, работавшая на почте. Я крал мешки из-под сахара на Пискаревских складах, где месяц отработал выбивальщиком (его задача состоит в очистке мешков из-под пылящих грузов. — Прим.). Каждый день я выходил со склада, обмотавшись мешком, который прятал под одеждой.

Первые подрамники Игоря были собраны из досок, оторванных от скамеек Летнего сада, где он гулял белыми ночами. Это были очень суровые подрамники, под стать его творчеству. Краски он использовал самые дешёвые — эскизные, в больших банках. Так родились на свет первые шедевры брутального искусства: «Купальщица», «Прогулка», «Мать и дитя».

— И финансовое положение, и жилищные условия у Игоря всегда были сложными. Но однажды ему удалось стать квартирантом колыбели петербургского андеграунда — арт-центра «Пушкинская-10». Как это вышло?

— После того как Игорь начал писать первые картины, мы стали искать мастерскую. Пришли на «Пушкинскую-10», где Сергей Ковальский (один из основателей арт-центра. — Прим.) сказал нам: «Всё уже занято. Что найдёте — то ваше». Мы обошли все лестницы и присмотрели для себя чердак и лестничную площадку верхнего этажа (та лестница, где сейчас Музей нонконформизма).

Я построил стену, отгородившую лестничную площадку, подарил Игорю раскладушку и электроплитку. Удобствами он пользовался на Московском вокзале. Прожил там всё лето, но к периоду зимних холодов пришлось сменить дислокацию. После этого настал период сквота на Некрасова, 40.

— В жизни Игоря сквот на Некрасова занимает особое место. Чем оно было так примечательно?

— Там царили полная разруха и полная свобода. К огромному поголовью обитающих в коммуналке тараканов Межерицкий относился с добротой и уважением, позволяя им свободно гулять и по стенам и своей постели. Впрочем, это ещё цветочки по сравнению с крысами, которые поселились в его следующей квартире — жилой мастерской на Розенштейна. Крысы эти были размером с кота и гуляли из комнаты в комнату через проломы в стенах.

На Некрасова соседи у Игоря были своеобразные. Художник Сёма Любаскин, «официальный» сумасшедший (чем он всегда хвастался) ходил с игрушечным автоматом УЗИ, пугал квартирантов. Бомжиха Галя Галоперидол собирала тряпки по помойкам центрального района, приносила в квартиру и замачивала в тазике. Обещала всё выстирать и перешить, но никогда этого не делала — тряпки гнили и распространяли зловоние. Ещё один сосед — Юра, шпион-вуайерист и Галин «коллега». Тоже ходил по помойкам, но брал только книги, которые потом продавал. Торговля, кстати, шла хорошо.

Игорь часто общался с пациентами мастерской трудотерапии, находившейся на первом этаже. С одним из них любил беседовать особенно. Однажды этот человек рассказал Межерицкому историю о бабушке, с которой жил: «Прихожу я как-то домой — а она вся синяя. Я ей говорю — пойдём в кино! А она лежит и не отвечает. Так что я пошёл в кино один…» Игорь всегда интересовался психопатологией, и такие люди его вдохновляли. Ведь «брутальное» искусство — ар-брют — это в первую очередь творчество душевнобольных, маргиналов и детей.

— Как появился «Цэнтр Тижолава Изкуства»? И откуда взялось такое название?

— «Цэнтр Тижолава Изкуства» образовался в 1994 году. Понятие «тяжести» объединяло мои трэш-металлические скульптуры и «тяжёлые» темы полотен Игоря. Орфография указывала на крайнюю степень презрения к каким бы то ни было нормам, в том числе языковым. Знаете, как на заборах пишут.

— Один из ваших первых проектов — «Реклама-рикошет». Эти коллажи изготавливались весьма необычным образом…

— Главной фишкой в них был фон: сложенную на полу кучу картона, мусора, газет и рекламных проспектов мы обильно поливали клейстером, посыпали грязью, топтали и поджигали. В процессе шаманского танца на мусоре под энергичную панк-рок музыку создавалась богатейшая нерукотворная трэш-фактура. Фон резался на одинаковые куски и на каждом формировалась сюжетная часть коллажа. Проект получил название «Реклама-рикошет», поскольку мы рассматривали наши образы как искорёженные, рекламные темы, «отрикошетившие» от наших мозгов.

Это далеко идущий акт художественного анархизма, полное отвержение не только власти цензуры, но и вообще какой-либо власти, которая могла бы претендовать на то, чтобы сковать воображение художника. В коллажах мы затронули многие запретные темы, особое внимание уделив различным «филиям» — извращениям полового влечения. Выставки коллажей проходили в самых неожиданных местах: например, в женском туалете театра «Балтийский дом», во дворе Капеллы у входа в Институт Франции. Они экспонировались разложенными на земле, подвешенными на бельевых прищепках…

— Вторым важным детищем ЦТИ был цикл «Лицо, разбитое молотком». Как появились эти работы?

— Игорь часто ходил по букинистическим магазинам в поисках материала для коллажей. Там была найдена книга Франкенберга «Восстановительная хирургия лица» 1936 года. Для Межерицкого это был идеальный иконографический материал, «пугающий лиризм» которого он очень ценил. Цикл, кстати, был назван в честь композиции Cannibal Corpse «Hammer Smashed Face».

— А «Деструктивные портреты»?

— Жанр родился в опытах Игоря Межерицкого по скрещиванию брутального искусства с поп-артом. На момент создания этих картин он работал разносчиком предвыборных листовок с лицами депутатов. С этих портретов Игорь делал ксерокопии и «поджаривал» их на плитке. Мог раскрашивать эти копии, мазать грязью, топтать. Это не было выражением негативного отношения к личности на портрете. Так Игорь искал «новую выразительность», пусть и пугающую.

— Единственный коммерческий проект ЦТИ — «Они украшают нашу жизнь». Как вам удалось заработать на нём?

— Мы создали ряд портретов известных людей для того, чтобы эти портреты им продать. В зале Публичной библиотеки брали газету «Коммерсант Daily» — каталог знаменитостей и богачей, где кроме крошечной чёрно-белой фотографии и биографии можно было почерпнуть ещё и телефон господина или госпожи. Портреты снимались на собранный мной «шпионский» фотоаппарат. Проявленный негатив проецировался на холст и обводился грубым контуром. Игоря часто приходилось останавливать при попытке покрасить лицо зелёным или синим цветом.

Мы звонили нашему герою и говорили: «Мы, художники ЦТИ, наслышаны о Вашей деятельности на пользу общества и вдохновились написать Ваш портрет». Договаривались о встрече. Дальше всё зависело от выдержки человека. Обычная реакция — шок и молчание. Потом задавался вопрос о дальнейшей судьбе картины. Мы отвечали: «Если вам нравится портрет, вы можете его приобрести. В ином случае мы будем его показывать на российских и международных выставках».

Последняя фраза звучала для портретированного почти как угроза. Большинство портретов было куплено. Среди покупателей оказались граф Осинцев (хозяин ресторана «Кэт»), мексиканец Вальтер Борио Альма (директор филиала «Чупа-Чупс») и другие. Отказались Таймураз Боллоев, Борис Эйфман и директор завода «Дагвино». Директору Русского музея Владимиру Гусеву портрет был торжественно подарен. До наших дней сохранились портреты Эйфмана и кинематографиста Михаила Сергеевича Литвякова, друга ЦТИ.

— При всей своей андеграундности ЦТИ организовывал выставки в «приличных» местах, например в кабинете-музее Ленина в Смольном. Как вам это удавалось?

— Мы смело шли «в народ», предлагая наши выставки серьёзным официальным институциям. Учитывая содержание работ ЦТИ, это был провокационный эксперимент над реальностью. Времена были такие, что нам не отказывали, никто не вдавался в содержание. Для перевозки экспонатов по городу мы использовали ржавую четырёхколесную платформу, угнанную из какого-то магазина.

В Голубом колонном зале института имени Герцена картины Межерицкого мы развесили на ржавых строительных лесах, которые притащили со двора. Выставка называлась «Пока терпят стены». А экспозиция «Желудок в панаме» называлась так, потому что проходила в столовой института имени Бонч-Бруевича.

На одной из выставок произошла забавная история. На представленной там картине Игоря «Прогулка» был изображён член. Когда выставка открылась, к нам подошёл встревоженный молодой комсорг и попросил как-то прикрыть причинное место. Мы наклеили туда кусок фольги от шоколадки. Но фольгу можно было отгибать! Желающих подойти и заглянуть за неё было очень много.

— У вас с Игорем был свой театр — «Косой косяк». Откуда пришла эта идея и какое воплощение получила?

— «Косой косяк» появился в 1994 году благодаря режиссёрскому рвению Игоря и необходимости сделать перформанс на открытии моей персональной выставки в Музее городской скульптуры. Музей тогда находился на территории Александро-Невской Лавры, в Некрополе мастеров искусств. Так что наше представление получило название «Хэппенинг в Некрополе, или Происшествие в городе мёртвых». Там впервые появился персонаж Врач-вредитель, перекочевавший потом в перформанс «Убийцы в белых халатах». Жуткую маску врача сделал я, а Игорь разработал пластику его движений, напоминающую «сломанного робота», исходя из идей «театра жестокости» Арто.

С самого начала были намечен принцип театра — провокация и агрессивное вторжение в зрительскую среду.

— Как появилось название театра?

— Название «Косой косяк» театр получил благодаря одному весьма примечательному реальному персонажу, имя которого — Майкл Чусид. Это сын американского миллионера, в тот момент находивший кайф в том, чтобы бомжевать в Санкт-Петербурге. Я познакомился с ним на Некрасова, где Майкл в детском пальтишке сновал вдоль тротуара, собирая бычки. Увидев у меня на груди советский значок Общества друзей животных, Чусид воскликнул: «Ты друг животных! Маяковский тоже друг животных! Люблю Маяковский! Я — твой друг».

Выяснилось, что он не только любит Маяковского, но и пишет стихи в его стилистике на русском. Я привел Чусида в сквот на Некрасова, где тогда обитал Межерицкий. Они познакомились.

Игорь с братом Юрой тогда работали на вахте в фирме, занимавшей целый этаж в том же доме. Однажды Майкл Чусид ворвался к ним и потребовал бумагу. Ему был выдан обрывок противопожарного плаката. Майкл тут же, встав посреди каптёрки на колени, записал стихотворение, которое сложил по дороге. Называлось оно «Косой косяк», где автор ругал Бродского и хвалил Сартра. Стихотворение затерялось, но название укоренилось в наименовании театра. Вскоре Майкл уехал — в Америке скончался его папа-миллионер, и он перекочевал туда. А «Косой косяк» жив до сих пор.

— Помимо театра, вы с Игорем пытались снимать кино.

— Было такое. Один из неосуществлённых проектов ЦТИ — фильм «Я выбираю свободу». Игорь играет в нём роль «маленького человека», попавшего под гипноз предвыборного плаката со зловещим лицом Явлинского. Герой сходит с ума, отождествляет себя с портретом и после несостоятельных попыток «выбрать свободу» кончает с собой, проглатывая упаковку канцелярских кнопок. Сценарий фильма на полном серьёзе был представлен партии «Яблоко» вместе с бюджетной заявкой, долгое время «изучался» и был возвращён с отказом.

— Почему ЦТИ прекратил своё существование?

— «Цэнтр Тижолава Изкуства» распался по нашему обоюдному решению в 2000 году. В его состав входил не только гениальный ученик Межерицкого — Антон Сапегов, нарисовавший знаменитую «Пушкиниану», но и Артемий Соломатин, который поначалу проявил себя неплохими коллажами. Вскоре он стал устраивать демонстрации коллажей в клубах в качестве оформления концертов молодёжных групп. Мне показалось, что он превращает ЦТИ в коммерческий бренд и снижает градус нашего нонконформизма. Впрочем, Межерицкому всегда нравилось общаться с молодежью. Я, отягощённый семьей и работой, не находил времени и сил для общения. Игорь был не против. Казалось, ему всё равно.

— Каким вам запомнился Игорь Межерицкий?

— Он никогда никуда не спешил. Любимым ритуалом Игоря было посещение булочных, где он потягивал бочковой кофе с какой-нибудь плюшкой. Среди любого важного предприятия он требовал выделить время на посещение булочной! А ещё боялся ездить в метро и из-за этого мог опоздать на 2–3 часа — добирался пешком или наземным транспортом.

Игорь был очень добрым человеком. И очень чутким к любой социальной несправедливости, которую горячо осуждал. Вся его жизнь была художественным актом. Его привлекала особая выразительность брутальных тем, их «пугающий лиризм». Проявления архетипического в сказках, мифах. Животные инстинкты в человеке. Правда жизни как она есть, без прикрас.

Фильм-архив «Игорь Межерицкий в 1990‑е годы». Фото и видео из архива Дмитрия Алексеева

«Нищета и неуспех убивают»

Григорий Ющенко

Художник, сооснователь арт-группировки «Протез»

— Как вы познакомились с Игорем и почему начали общаться?

— В 2005 году мы встретились в галерее «Борей». Я пришёл туда знакомиться с участниками художественного объединения «Паразит», одним из которых являлся Игорь. Там я его и увидел. Он сидел на подоконнике — маленького роста, в камуфляже, сосредоточенно-растерянный. Мы разговорились, и он спросил у меня: «Что ты слушаешь?» А это тогда для меня было очень важным маркером в общении.

Позже, влившись в состав объединения, я нашёл с ним общий язык прежде всего на почве музыкальных вкусов, чего не ожидал от художника более чем вдвое старше себя. Он любил «МашнинБэнд», «НОМ», «Гражданскую Оборону», злые текстоцентричные группы. Я записал ему разнообразный сибирский андеграунд: «Кооператив Ништяк», «Бомж», «Передвижные Хиросимы». Потом, уже образовав арт-группировку «Протез», мы использовали их строчки в сюжетах работ.

— Как Игорь жил в то время? Чем зарабатывал на жизнь?

— Жил он на Лиговском, 44 — это доходный дом Перцова. Сейчас по соседству с ним выстроили ТЦ «Галерея», а в 2006 году на этом месте был пустырь за забором. В парадной, где жил Игорь, на каждом этаже была коммуналка на 20–30 комнат с коридорной системой. Игорь получил одну из комнат, но потом лишился её по суду, буквально через пару месяцев после основания группировки «ПРОТЕЗ».

Некоторое время жил в своей мастерской на Апраксином переулке, где не было даже горячей воды. Мылся в общественной бане. В 2007‑м лишился и её. Перевёз свои работы на Лиговский, в кладовку недалеко от комнаты сестры, которая тоже там жила. Сам снимал комнату в этой же парадной, то на одном, то на другом этаже. Ближе к концу жизни всё-таки получил соседнюю с сестрой комнату в собственность, успел прожить там несколько лет. Комфортными его условия жизни назвать нельзя — в этой коммуналке до сих пор царит полная разруха.

Игорь рассказывал мне много историй про своих соседей. Особенно мне запомнились два персонажа. Первый — слепой ветеран чеченской войны, что съел простоявший несколько суток на плите суп, в котором завелись черви. Второй — ханыга-беспредельщик, к которому соседи вызвали полицию. Во время транспортировки по лестнице у него произошло опорожнение кишечника, и брезгливые стражи правопорядка отказались нарушителя забирать. В результате дебошир вернулся обратно на этаж, продолжив пьянство и буйство.

На момент нашего знакомства Игорь устроился пешим курьером, возил на тележке печатные издания по адресам с графиком 4/3. Это тяжёлый и малооплачиваемый труд. В последние годы жизни работал лифтёром в гериатрическом центре. Каким образом он умудрялся существовать на свой низкий заработок, ещё и снимая комнату, я не знаю. Судя по всему, ему помогали более социализированные родственники.

Игорь жил на грани нищеты, не имея элементарного уровня комфорта и финансовой определённости. Искусство не приносило существенного дохода. За время нашей совместной работы удалось продать всего пару картин и получить несколько небольших гонораров за участие в проектах. Игорь очень радовался этим деньгам, но их было недостаточно, чтобы в корне изменить ситуацию. Никаких связей, контактов с коллекционерами, составляющими основу дохода художника, у него не было.

— Как появилась арт-группировка «Протез», которую вы основали с Игорем Межерицким и Александром Вилкиным?

— Всё начиналось с «Паразита». Саша Вилкин пришёл туда примерно через полгода после меня. В первой половине 2006 года стало ясно, что у нас троих образовывается некая своя отдельная ячейка. Нас объединяло своеобразное чувство юмора, общие художественные и музыкальные пристрастия, недоверчивое отношение к социальным институтам и к миру вообще.

«Протез» начал своё существование 28 апреля 2006 года. В этот день мы собрались у Игоря, утвердили название арт-группировки (оно было придумано Игорем как стёб над «Паразитом»), обговорили детали проведения первой нашей акции «Ликвидация таможенного конфиската» и написали текст пресс-релиза к ней.

— Какие акции «Протеза» запомнились вам больше всего?

— В нашей группе прижилось название «акции», хотя правильнее было бы называть их хэппенингами: разница в том, что в хэппенинге важна реакция и вовлечение случайных зрителей. Моя любимая — «Свинцовое молчание». Протяжённое по времени, совершенно несоответствующее нынешним этическим нормам действие. Мы объявили фейковый конкурс для молодых художников, а после выставили их работы в галерее при районном молодёжном центре под видом выставки творчества душевнобольных. К каждой картине написали диагноз — они брались из книги 1970‑х годов «Психопатология», только немного осовременивались. Мы с Игорем вместе писали тексты с диагнозами, и это запомнилось мне больше всего.

На открытие выставки пришли сами авторы. Мы ожидали драки, срывания работ со стен, но ничего этого не произошло. Люди не поняли, как им себя в такой ситуации вести. Вроде бы сбылась их мечта, их картины выставили, но в очень сомнительном и неожиданном контексте.

Ещё очень люблю акцию «Собака Бакштейна». Нас пригласили провести нечто вроде artist talk (обычно это очень скучные мероприятия, где художники делают самопрезентацию) в Смольном институте. Вместо этого мы накачали из сети разнообразной порнографии и прочитали шуточную лекцию о том, что для того, чтобы достигнуть успеха в арт-сообществе, надо заниматься со значимыми в нём фигурами всеми теми вещами, которые показаны на фото.

Лекцией это было трудно назвать, она длилась минут двадцать, и подана была очень плохо. Мы не хотели, чтобы эта акция воспринималась как реальная критика. Объектом иронии здесь было вовсе не «кумовство» в арт-сообществе, а само представление о том, что «кумовство» всё решает.

Две наших акции — «Ликвидация таможенного конфиската» и одна из серий «О[фигенно] русский» закончились приводом в полицию.

«Ликвидация таможенного конфиската» проходила на Дворцовой площади, где мы отдавали свои художественные работы всем желающим за 200 условных неденежных единиц. Например 200 окурков, собранных с территории площади, 200 приседаний, 200 отжиманий, 200 пивных пробок и так далее. Акция деконструировала такое явление, как распродажи для малоимущих слоёв населения. Мы даже расклеили по городу плакаты, полностью повторяющие макеты афиш реальных распродаж, только вместо курток «Аляска» или других предметов вписали названия картин. Помню, я клею такую афишу на Литейном проспекте, а рядом со мной останавливается жигули «копейка», из неё выходит человек и спрашивает: «Скажи, а там мобильники будут продавать?»

Целью проекта «О[фигенно] русский» было превращение уличных афиш в пародийную социальную рекламу, гипертрофированно и агрессивно продвигающую «традиционные» ценности. Афиши мы разрисовывали по ночам. В наших работах были затронуты такие актуальные темы, как: православная милиция, психотронный террор, укрепление семейных отношений, развитие русских нанотехнологий, достижения отечественной театральной и цирковой культуры, борьба с содомитами и с экстремизмом.

При столкновениях с полицией Игорь вёл себя спокойно, не шёл на конфликт. В принципе, и в жизни он был достаточно спокойным человеком, разве что чрезмерно желчным и бескомпромиссным в оценках. Про таких говорят «ни о ком доброго слова не скажет». Совместная работа с ним шла легко, мы постоянно перекидывались какими-то идеями, подсказывали друг другу темы для картин, взаимопонимание было полное.

— Разница в возрасте вам не мешала?

— Нет. Я в принципе считаю так называемую «разницу в возрасте» очень надуманным конструктом, важным разве что для ученика средней школы. Именно потому для меня очень значимым стало знакомство с художниками, входившими в «Паразит». При общении с людьми вдвое-втрое старше меня (Юрий Никифоров, Владимир Козин, Игорь Межерицкий) я не чувствовал никакого отношения к себе как к «младшему». Сейчас я в принципе стараюсь не общаться с людьми, которые мыслят какими-то возрастными или поколенческими категориями.

Гораздо чаще людей разъединяют социальные различия — я гораздо реже и меньше стал общаться с Игорем, когда стал в финансовом и бытовом плане намного устроенней его.

Творческие разногласия бывают у всех, но нам очень помогало то, что в составе группировки было три участника. Всё решалось простым голосованием по типу «двое против, один за». Вдвоём было бы договариваться куда труднее.

— Одним из главных художественных жанров, в котором работали участники «Протеза» был hard-jumping (живопись поверх готовых афиш — Прим.). Автором первых таких проектов стал Игорь Межерицкий. Как и когда ему пришла эта идея?

— Эти первые работы Игорь принёс на выставку «Паразита» в 2006 году. Название появилось позднее. В прессе Игорь прочитал про подростков, которые прыгали на крышах дорогих машин и снимали себя на видео — это называлось hard-jumping. Ему очень понравилась идиотичность этого действа, и он решил использовать его название для обозначения нового жанра. О том, как ему в голову пришла эта идея, он не рассказывал. На мой взгляд, это естественный этап развития его творчества — соединение коллажного мышления с «грязной» экспрессивной живописной манерой.

На какое-то время hard-jumping стал для нас важным элементом образа жизни. Мы целенаправленно ходили по улицам, высматривали афиши, срезали их. У нас появился своеобразный сленг. Например, нижний слой бумаги (расклейщики клеят новые плакаты на старые) именовался «культурным слоем». Высшим пилотажем было оторвать афишу с минимумом «культурного слоя», так как он сильно утяжеляет основу. Ещё у нас была любимая фраза «[лицо] хорошее» — так характеризовались персонажи, идеально подходящие для художественной переработки.

Я использовал этот жанр и в собственных сольных проектах. После 2010 года я решил, что направление себя исчерпало и нехорошо продолжать его эксплуатировать.

То, что hard-jumping — это образ жизни, я понял в 2016 году, когда мы готовили юбилейную выставку к десятилетию «Протеза». Я подумывал о том, чтобы тряхнуть стариной, но понял, что теперь не могу заставить себя сорвать афишу. Я проходил мимо них, останавливался и чувствовал, что появился страх. Изменилась обстановка в обществе, чувствуются агрессия и напряжение. Кажется, кругом понатыканы видеокамеры. В мои планы нисколько не входит попадать в отделение полиции хоть на какое-то время, это повредит моим делам. На мне хорошее пальто, которое жаль испачкать. Стыдно за эти мысли, но куда удивительнее, что всего 7–9 лет назад всё это было абсолютно неважно. Думаю, это поможет понять, какие настроения у нас были в период работы арт-группировки «Протез».

— Почему «Протез» распался?

— На мой взгляд, это произошло из-за того, что мы «стукнулись об потолок». В конце 2009 года мы провели выставку «Порнохолокост» в московской галерее Гельмана. По идее это должно было означать выход на новый виток развития — выставка в «престижной», «коммерческой» галерее, высокий уровень монтажной работы над пространством, признание арт-сообществом. Но никаких результатов не последовало. Ни одной картины с выставки не было продано, предложений и приглашений к дальнейшим проектам не поступило. Пришло разочарование.

Я решил уделять больше внимания собственным проектам, Вилкин вообще через несколько лет переехал в Москву и полностью изменил свой подход к творчеству.

Я думаю, разочарование Игоря было сильнее, чем наше с Вилкиным. Он рассчитывал на изменение своего финансового статуса, надеялся оставить изнурительную работу, получить возможность заниматься живописью в удобных для этого условиях.

С конца 2007 года он не имел мастерской, жил в крошечной съёмной комнате, крупноформатные работы для проектов 2009-го и 2016 года делал уже у меня дома. Я всегда говорил ему, что он может прийти и заниматься в любой момент, но по своей инициативе он этого никогда не делал. Пока у него был стимул в виде совместных проектов, он ещё как-то мог продолжать вкладываться в искусство. Потом стимул исчез окончательно.

Игорь считал, что у человека есть такой параметр, как «порог пошлости». Перейдя его, теряешь способность испытывать какие-либо эмоции по поводу когда-то казавшихся значимыми событий. Сделав двадцать выставок, перестаёшь желать сделать двадцать первую, особенно если твёрдо знаешь, что она ничего принципиально не изменит в твоей жизни. Вот этот порог мы и перешли.

К тому же, как я сейчас понимаю, ему просто надоел, даже стал технически невозможным процесс организации выставки — договориться, составить проект, привезти картины и так далее. Мешали усталость, опустошённость, разочарование.

— Как знакомство и работа с Игорем повлияли на ваше творчество?

— Благотворно. Из моих картин исчез пошлый налёт «магического реализма», который присутствовал в начале творческого пути. Не говоря уже о том, что придуманный Межерицким жанр hard-jumping сослужил мне куда более хорошую службу, чем ему как автору — работы на афишах принесли известность в первую очередь мне. Также Игорь научил меня хорошему принципу «за спрос не ударят в нос».

— Каким вам запомнился Игорь Межерицкий?

— У Игоря было сознание коллажиста. Все элементы окружающей реальности — бытовые, информационные, социальные — он воспринимал как материал, который можно заведомо абсурдным образом склеить. Его очень веселили нелепые фамилии, вывески, рекламные слоганы, объявления в учреждениях, весь этот «бред обыденности».

Каких-либо политических взглядов никогда не высказывал. К социальной несправедливости, которую в полной мере на себе испытывал, относился как к печальной данности. Был нерелигиозен, хотя неплохо знал библейские сюжеты, интересовался античной литературой, при этом относился к этим текстам мировой культуры без ложного пиетета, тоже как к материалу для коллажа.

Не любил какой-либо лирики, «возвышенности». Ему были несвойственны иллюзии по поводу человека и мира. Его любимая цитата из «Кровостока»: «люди — это реально тупое г…». При этом говорил, что наибольшую ценность представляет человеческая жизнь, считал себя гуманистом.

Игорь отстранённо относился к героям своих работ, и единственная картина, сюжет которой он как-то проецировал на себя, — «Помоги себе сам». Попавший в капкан персонаж со зверским лицом отпиливает собственную ногу. Несколько фигур движутся на заднем плане. «Друзья уходят», — комментировал автор.

Он никогда не объяснял свои работы, не считал, что это в принципе требуется. Мы часто ходили на выставки других художников, всегда смеялись над сопроводительными текстами к ним. У Игоря было для них специальное слово «проплетень». Так именовалась любая попытка наполнить контекстом и смыслом те явления, в которых они неочевидны или в принципе отсутствуют.

На выставках группировки «Протез» мы всегда размещали совершенно иронические, издевательские тексты, пародии на эту «проплетень», иногда даже подписывали их именами известных арт-персон. Как мне кажется, этот отказ от интерпретации, отказ от оформления «высказывания» стал одной из причин, по которой его искусство оказалось невостребованным. Институциям требуется вся эта «проплетень», пошлая индульгенция, помещающая искусство в резервацию конвенциональной культуры.

Последние десять лет он ничего не рисовал, только пару раз его удалось подбить сделать несколько работ для выставок. Отказывался регистрироваться в социальных сетях, пароль от заведённой ему электронной почты потерял.

Одна из его фраз: «Наша жизнь — это плавание в соляной кислоте». Несчастливая творческая судьба Игоря, тяжёлая жизнь и не менее тяжёлая смерть окончательно убедили меня в отсутствии какой-либо «высшей справедливости» и приучили не ждать от судьбы никаких подарков.

История Игоря Межерицкого — идеальный ответ идиотам, любящим повторять какие-нибудь благоглупости типа «художник должен быть голодным», «надо просто делать своё дело» и всё в этом роде. Нищета и неуспех убивают, шансы вырваться из них стремятся к нулю, а свобода стоит очень дорого.

Читайте также наш материал о творчестве художников с ментальными особенностями «Инклюзия как искусство: выставка „Вне истеблишмента“ в Русском музее».