«Древняя ночь Вселенной» Семёна Боброва — крупнейшая поэма на русском языке (в ней 18 тысяч строк; для сравнения, в пушкинском романе в стихах «Евгений Онегин» — 5880). Поэма Боброва выходила лишь в 1809 году, ещё при жизни автора. В 2023 году «Б.С.Г.-Пресс» переиздало поэму подготовленной краснодарским филологом Олегом Морозом.

Главред сайта «Юга.ру» Александр Гончаренко взял интервью у своего бывшего преподавателя. Один из ответов стал самодостаточной статьёй, в которой Мороз рассуждает о ключевом моменте в биографии Боброва — переезде из Санкт-Петербурга в Новороссию. Эти годы оставили его вне литературного процесса и популярности, но именно их учёные считают творческим расцветом автора.

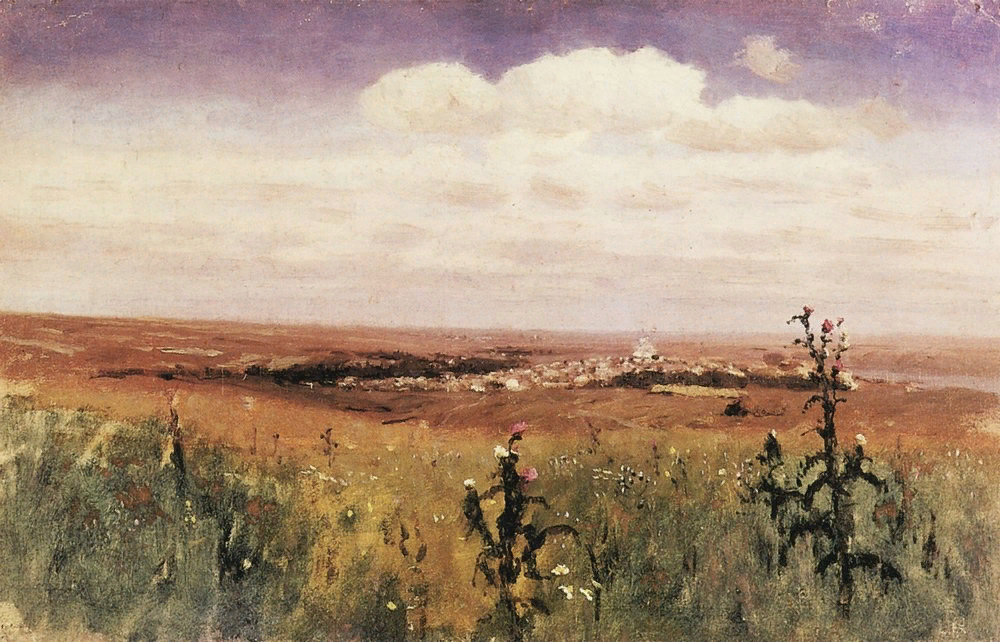

Пребывание Боброва в Новороссии в 1791—1799 годах — чрезвычайно интересный эпизод истории русской поэзии, до сих пор не вполне осмысленный. Дело не только в том, что в этот период поэт сформировал свою поэтику и создал основной корпус сочинений, в частности — описательную поэму «Таврида», во второй редакции получившую название «Херсонида». Южный период занимает центральное место в духовной жизни Боброва, к нему стягиваются творческие искания московско-петербургской молодости поэта и от него ответвляются достижения последующих (последних) лет жизни в Санкт-Петербурге, блистательной столице Российской империи. Между тем событийная канва жизни поэта принуждает исследователей считать пребывание Боброва на юге делом случая.

Согласно общепринятой точке зрения, Бобров покинул Северную столицу в виду неких опасений за свою судьбу, и его отъезд в Новороссию стал «неофициальной ссылкой». Документальных свидетельств в пользу этой точки зрения нет. Единственно, что её (разумеется, косвенно) поддерживает, — мотивы роковых ударов судьбы, потерянности, тоски по родине, заметные в некоторых южных стихах поэта, например в стихотворениях «Песнь несчастного на Новый год к благодетелю» (1795) и «Баллада. Могила Овидия, славного любимца муз» (1798); в них предполагается автобиографический подтекст. Эти мотивы требуют соотнесения с конкретикой бобровской биографии, без него они могут быть интерпретированы в иной смысловой перспективе. Здесь мы сталкиваемся с большими затруднениями.

Предполагаемая ссылка поэта связывается (без конкретики) то с арестом Александра Радищева, то с гонениями на московских масонов. Бобров учился в Московском университете в пору беспрецедентного влияния на образовательный процесс руководителей ордена «Злато-розового креста» (Николай Новиков, Иван Шварц, Михаил Херасков и другие) и участвовал в новиковских издательских проектах (редактировал перевод романа Эндрю Майкла Рэмзи «Новая Киропедия», вскоре признанного церковными властями «сумнительным»). Переехав в Санкт-Петербург, Бобров вступил в «Общество друзей словесных наук», которое включало бывших членов московского «Собрания университетских питомцев», курировавшегося в своё время розенкрейцерами. В 1789 году он становится сотрудником издававшегося членами «Общества…» журнала «Беседующий гражданин», который рассматривается (в силу известных причин) как издание масонской направленности. Предполагается, что и «Общество…», и журнал находились под сильным влиянием Радищева, что явное преувеличение. Во всяком случае, Александр Николаевич был членом «Общества…» с того же 1789 года. Что же касается его поэтического таланта, то блестящим его назвать сложно.

Тем не менее эти факты не делают убедительной связь отъезда Боброва из столицы ни с процессом Радищева, ни с антимасонской кампанией Екатерины II. Дело автора «Путешествия из Петербурга в Москву» было завершено ранней осенью 1790 года: 24 июня вердикт вынесла Палата уголовного суда, на рубеже июля и августа — Правительствующий сенат, 4 сентября точку поставила императрица именным указом. Следствие против московских розенкрейцеров началось только в апреле 1792 года: 13-го Екатерина II дала указание о нём, 24-го арестовали Новикова. Известно, что Бобров покинул Санкт-Петербург в августе 1791 года, то есть фактически через год после окончания процесса над Радищевым и более чем за полгода до следствия против масонов.

Вопрос нужно поставить и так: если Бобров уехал из столицы, чтобы избежать преследования властей, что именно могло быть предосудительного в его действиях, да и могло ли оно быть вообще? Сведений о том, что Бобров являлся членом той или иной масонской ложи, нет. Переезд из Москвы в Петербург сразу по окончании университета располагает к мысли о том, что поэта и его наставников-масонов не связывали крепкие отношения — похоже, что отсутствие интереса было взаимным. Даже если допустить, что Бобров всё-таки был масоном, очевидно, что в масонской иерархии, имевшей концептуальное организационно-идеологическое значение, он должен был занимать одну из низших ступеней, не имея доступа к работам высших. Не следует также упускать из виду низкое социальное происхождение Боброва. Он был выходцем из провинциального духовенства, что никак не могло способствовать вхождению поэта в круг видных московских масонов, которые почти все были представителями знатных богатых семей, занимавших видное положение в обеих столицах. Не было у него и влиятельных столичных покровителей. Это подтверждается трудностями устройства на службу (с ними он сталкивался во всех периодах своей жизни): так, Бобров более года прожил в Петербурге без служебного места, прежде чем в октябре 1787 года получил должность в Герольдии при Сенате. Да и в Северную столицу он перебрался, возможно, по той причине, что не смог устроиться в Москве (в соответствии со своими притязаниями).

Всё это, однако, не означает, что дело Радищева и антимасонская кампания (точнее, давняя неприязнь императрицы к масонам, к началу 1790‑х годов получившая уже явные черты немилости) не вызывали у Боброва беспокойства. Напротив, скорее всего, как раз вызывали. Но это беспокойство являлось лишь составляющей той духовной атмосферы, в которой поэт решил покинуть столицу и отправиться в Новороссию, но не причиной.

Вопрос вызывает и место, куда отправился Бобров: почему им стала совсем недавно вошедшая в состав Российской империи Новороссия, пространство, практически не затронутое веяниями цивилизации, не сопоставимое даже с Москвой, не говоря уже о Петербурге? Обеспечить свою жизнь, заметим, весьма скромно, Бобров мог, лишь состоя на статской службе — по окончании университета он получил чин губернского секретаря. Если бы поэт, покидая столицу, думал о том, как переждать недобрую годину, он, вероятно, направился бы в город, находившийся недалеко от Петербурга или Москвы.

Судя по тому, что Бобров оказался на новых землях, на которых, в сущности, ещё не было больших городов (Херсон был основан в 1778 году, Николаев — в 1789‑м, Одесса — в 1794‑м), служебная карьера интересовала поэта отнюдь не в первую очередь (как, например, Гавриила Державина). Предполагая определённую целенаправленность выбора Боброва, можно допустить, что Новороссия, во-первых, позволяла рассматривать чиновничьи обязанности как возможный минимум служебной карьеры и, во-вторых, предоставляла возможность вести существование в условиях, максимально приближённым к естественным (природным). Очевидно, что предложенные допущения в целом соответствуют стремительно набирающим популярность в 1790‑е годы мотивам сентименталистской поэзии. Это обстоятельство даёт основание взглянуть на решение Боброва покинуть Петербург и отправиться на юг в специфической для той эпохи литературно-философской перспективе.

Обратимся к сформулированной Юрием Лотманом теории поэтики бытового поведения. Поводом к ней, может быть, даже ключевым, стал вопрос о самоубийстве Радищева. Исследователям не удалось убедительно обосновать предположение о том, что на решение писателя повлияли угрозы вельмож, недовольных его законотворческими начинаниями; заметим, что «необъяснимость» радищевского поступка аналогична «бегству» Боброва из Санкт-Петербурга. Согласно теории Лотмана, во второй половине XVIII столетия столичное русское дворянство и, шире, образованное общество формирует своё поведение (мир своих чувств), ориентируясь на высокие/модные книжные образцы. Лотман писал, что светский человек того времени, не обязательно даже литератор, смотрел на свою жизнь как на организованный определённым сюжетом текст, что подчёркивало «единство» жизненного действия, придавало жизни подобие театральной пьесы. Использование сюжета задавало представление о финале жизни, который, по сути, и придавал жизни определяющее значение. Постоянные размышления о смерти сделали популярными героические и трагические модели поведения.

Связь «бегства» Боброва из Петербурга с влиянием авторитетных литературных источников можно детально обосновать. В 1789 году в июньском выпуске журнала «Беседующий гражданин» появляется стихотворение поэта «Ода двенадцатилетнего Попе» (во второй редакции — «Умеренность жизни»), являющееся переводом Ode on solitude прославленного английского поэта Александра Поупа. В оде Поуп даёт поведенческую модель, в основе которой лежит положение о частной жизни в естественных условиях, обеспечивающей независимость (свободу), здоровье и душевный покой, — положение, противопоставленное служебной карьере в (столичном) городе — как следует из посвящённой этой проблематике морально-дидактической поэмы Поупа «Опыт о человеке». Переведённая Бобровым «Ода…» интересна тем, что представленная в ней идея умеренной — «срединной» — жизни, в сущности, нормативная для просветительской моральной философии и хорошо известная в русской поэзии, например, по сочинениям Державина, даётся в драматическом контексте, имеющем трагедийный оттенок, контексте, резко отличающемся от державинского, в котором эта идея проводилась в служебно-вельможном ключе. Так, в переводе Бобров писал:

Блажен тот, кто желанья простирает

Не далее наследственных полей,

Кто токмо лишь по смерть свою желает

Дышать в стране своей;Кому млеко стада, хлеб пашни тучны,

Руно дают смиренны овцы в дар,

Огонь дают древа в дни зимни скучны,

Прохладу в летний жар.Благословен, кто жизнь ведёт спокойно,

Часов пернатых плавный зря полёт;

Он телом здрав, в его душе всё стройно;

Он кротко век живёт;Он учится; а после отдыхает,

А ежели с невинностью покой

Ему утехи мирны предлагает:

Он мыслит сам с собой.Так должен жить и я безвестно, скрыто;

Умру чужой слезой не омовён;

И надписью не будет то открыто,

Где буду погребён.(Беседующий гражданин. 1789. Ч. 2. № 6. С. 170 — 171.)

Осмысляя отъезд Боброва из Петербурга на юг и годы пребывания в Новороссии через призму поэтики бытового поведения, легко увидеть, что «Ода двенадцатилетнего Попе» представляет своего рода жизненную программу поэта. Чтобы прожить жизнь «спокойно» (счастливо), утверждал Поуп, человек должен желать лишь того, что отвечает его возможностям; неумеренные амбиции приводят к заблуждениям и порождают опасные страсти. Вероятно, жизнь в столице давалась Боброву нелегко. Провинциал, не носивший даже дворянского звания, воспитанный в тихой «домашней» Москве, он не имел ни состояния, на которое мог бы относительно прилично устроиться, ни богатой родни, ни влиятельных связей. Процесс над Радищевым, ещё недавно красовавшимся родовитостью, богатством и высоким чином, показал, как переменчива Фортуна к своим избранникам, и тем самым подтверждал правоту Поупа. Скорее всего, в разгорячённом воображении Боброва далёкий провинциальный край — уголок непотревоженной природы — был благословенным местом.

В Новороссии он и нашёл воспетые Поупом «наследственные поля»: они находились в располагавшемся под Николаевом имении Петра Фёдоровича Геринга, подполковника артиллерии (с 1794 года), ставшего на долгие годы покровителем и другом поэта. Бобров посвятил Герингу, его супруге и их детям около тридцати стихов, в том числе такое великолепное произведение, как горацианская ода «К Натуре. При ключе г. Г<еринга>» (ок. 1799).

Мотив безвестности, имевший для Боброва в 1790‑х годах жизнестроительное значение, заслуживает отдельного разговора. У Поупа он отсылает, видимо, к вопросу о вероисповедании: будучи католиком, поэт был ущемлён в социальных правах, которыми в Англии пользовались протестанты, в частности ему было запрещено проживать в Лондоне, столице Британской империи. У Боброва этот мотив актуализировал, по всей видимости, проблему социального происхождения: принадлежность к духовенству определяла его как человека заведомо низкого звания и ставила существенные ограничения для карьерного роста и прочее. Так или иначе, ориентируясь на поуповскую идею умеренной жизни, понятую несколько даже буквально, поэт принимает свою судьбу, правда, видя в ней роковой дар. Осев в Новороссии, Бобров надолго выпал из литературной жизни, можно сказать, пропал без вести — столичные знакомцы не имели понятия, что с ним стало.

Но отнюдь не пребывание на юге сделало жизнь поэта безвестной. В обеих столицах у него оставались кое-какие литературные связи и при желании он мог отправлять свои стихи в журналы, но было ли оно у него? В южный период у Боброва в Петербурге вышли брошюрами три произведения, два — в 1793 году и одно — 1796‑м. Судя по тому, что последняя была напечатана в типографии артиллерийского кадетского корпуса, публикации устраивал Геринг. Кажется, Бобров не горел желанием публиковать свои стихи. Николаевские издания его книг — поэма «Таврида» (1798) и до сих пор не найденный сборник «Домашние жертвы, или Семейные удовольствия» (1800) — появляются лишь в последние годы жизни в Новороссии или даже по возвращении в Петербург.

Программа действий Боброва, исходным моментом которой стал отъезд поэта на юг, была определена поуповской поэзией, однако запустить эту программу могло обстоятельство, высвечивавшее самую суть идей Поупа. Этим обстоятельством стал выход в январе 1791 года «Московского журнала» Николая Карамзина и/или произведения, ради которого журнал был затеян. Речь о «Письмах русского путешественника», которые два года печатались в журнале. «Письма…» были литературной обработкой записей, которые Карамзин вёл в 1789–1790 годах, путешествуя по Европе. Их публикация приносит писателю огромную популярность, как и жанру литературного путешествия.

Бобров познакомился с Карамзиным в Москве в 1785 году. Дружбы между ними не было, но некоторое представление друг о друге они имели. Несмотря на разницу во взглядах, ставшую позднее разительной, у них было много общего, что создавало почву как для сотрудничества, так и для соперничества, сначала неосознаваемого. Карамзин допускал участие Боброва в своём журнале — об этом свидетельствует републикация горациевой «Оды к Бландузскому ключу», переведённой Бобровым (Московский журнал. 1792. Ч. 7. С. 111).

Но дальше этого дело не продвинулось, а закончилось и вовсе конфликтом. В обширном литературно-критическом послании «Протей, или Несогласия стихотворца» (1798) Карамзин в гротескно-шаржированном контексте использовал стихи Боброва, показав своё отрицательное отношение уже не столько к интересовавшей поэта теме «разрушения мира», сколько к его персоне.

«Протей…» наводит на мысль о том, что соперничество спровоцировал Карамзин. Это не вполне верно. Творческая биография Боброва даёт основания утверждать, что он был в высшей степени амбициозным поэтом. Свидетельств этого предостаточно:

— Исследователи в один голос говорят о новаторстве жанровых моделей «Тавриды» («Херсониды») и «Ночи». Между тем остаётся в стороне необычайная смелость, если не отчаянная дерзость, с которой Бобров, мало кому известный и не особо выделяемый лавроносными собратьями по цеху, определяющими вкусы читающей публики, берётся за решение совершенно новых художественных задач.

— Неслыханно амбициозным было и издание «Рассвета полночи». Выпуская собрание сочинений, что считалось привилегией только для прославленных авторов, поэт, чуть ли не расталкивая, как могло казаться со стороны, более известных коллег, заявлял претензию на высокое положение на российском поэтическом олимпе.

— Трактат «Происшествие в царстве теней…» сделал эту претензию очевидной. Резкая критика кумиров российской публики — Державина, Карамзина и авторов мельче, но на тот момент весьма популярных, как, например, Владислав Озеров — опиралась в первую очередь на широкомасштабную полемику Боброва с маститыми собратьями-поэтами — с тем же Державиным, поэтическая концепция которого была оспорена уже в «Тавриде».

— Вспомним и автобиографические стихи Боброва из I песни «Ночи», в которых поэт рассказывает об экзистенциальной подоплёке произведения. В них он вспоминает о юношеской ревности к Хераскову-эпику. Дело не в зависти, снедавшей неопытного молодого поэта: не один он испытывал подобные чувства к автору «Россияды» и «Владимира». Важно отметить, что позволить себе публичное признание в ревности мог лишь тот, кто не сомневался, что некогда пережитые им низкие чувства обеспечены поэтическим дарованием, искупающим их.

Амбициозность своих поэтических притязаний, состоятельность которых ещё предстояло доказать, Бобров осознал, видимо, уже в конце 1780‑х. Шумный успех только что начавшейся публикации «Писем русского путешественника» Карамзина, коллеги-соперника, скорее всего, сильно задел и особо впечатлил Боброва.

Карамзин сообщил, что будет публиковать в журнале записки некоего приятеля (то есть собственные «Письма…») и заметил, что, прежде всего, они посвящены природе и человеку и показывают всё, что автор «видел, слышал, чувствовал, думал и мечтал».

Замысел автора «Писем…» был Боброву, безусловно, мировоззренчески созвучен, но тем болезненнее он должен был воспринимать шумиху вокруг «Московского журнала». О заграничном путешествии, подобном карамзинскому, ставившем целью изучение «натуры и человека», Бобров не мог даже мечтать: оно требовало огромных денег — есть мнение, что и европейский вояж Карамзина наполовину был профинансирован некими его благодетелями. Случай Карамзина, включающий и путешествие, и журнал, и «Письма…», и читательский успех, стал для Боброва побудительным примером. Задним числом его переезд на юг можно представить «бюджетным» вариантом путешествия по Европе, но мотивация у поэта, скорее всего, была иной.

«Письма…» сделали Карамзина из рядового и не самого талантливого литератора знаменитость. Превращение произошло благодаря заграничному путешествию, впечатления о котором и стали содержанием его книги. Здесь очевидна стерновская модель сентименталистской литературы; готовый во всём подражать кумиру, Карамзин с гордостью выставлял её напоказ. Всё это могло вызывать у Боброва какие угодно чувства и мысли, но, скорее всего, не возымело бы столь серьёзных последствий (тем более что стернианство было поэту чуждо), если бы не одно обстоятельство, заставившее осмыслить карамзинский случай как призыв к действию. Бобров решился отправиться на юг, увидев обращённый к нему знак судьбы, и нашёл он его именно в «Московском журнале».

Издание Карамзина открывалось девизом, который представлял собой стихи Поупа. Он ознаменовывает выпуски четырёх первых частей журнала, в последующих четырёх использовались цитаты разных авторов: Горация, Жан-Жака Руссо, Шефтсбери и Конрада Пфеффеля. Стихи были взяты из хорошо известной и в тот момент идейно-философски близкой Боброву поэмы «Опыт о человеке»: Pleasures are ever in our hands or eyes. В пятой части журнала Карамзин перевёл поуповские стихи так: «Удовольствие, ложно или справедливо понимаемое, есть величайшее зло или величайшее благо наше». Строго говоря, это был не перевод, а сжатый пересказ основной мысли едва ли не всей III части Второй эпистолы.

Бобров начинает видеть в случае Карамзина побудительный пример только тогда, когда этот случай — превращение, совершённое благодаря путешествию (литературно и успешно описанному), — насыщается поуповскими смысловыми нюансами. Между тем взятый Бобровым за образец пример приобретает иное концептуальное направление, совершенно чуждое Карамзину. Это говорит одновременно и об их соревновании в одном и том же задании, и о полемике, выводящей их на разные творческие пути.

Точка их схождения и в то же время расхождения — ставшие девизом стихи Поупа: каждый понял их по-своему. Карамзин дал не столько перевод стиха-девиза, сколько интерпретацию включающего его в себя большого пассажа из «Опыта о человеке». Тут важен не сам перевод, а его смысл. Он (приблизительно) таков: «Чтобы удовольствие стало величайшим благом, необходимо справедливо понять его». Эта трактовка соответствует поуповским стихам, но и существенно смещает их акценты. Поуп писал, что целое человека образуется борьбой страстей, в которой побеждает сильнейшая и становится «правящей». Он уподоблял эту страсть божественной воле и судьбе (Ааронову жезлу-змию и смерти, с рождения поселяющейся в плоти). По Поупу, чтобы избежать вызываемых правящей страстью крайностей, необходимо правильно сочетать страсть и разум — точнее, практический разум, здравомыслие, опытность. Но очевидно, что в этой паре ведущая роль у страсти: она — паруса, которые наполняются ветром, природными силами, а разум — лишь руль, не относящийся прямо к природе.

Однако Карамзин ставит ударение не на правящей страсти, а на разуме, полагая, что в нём человек побеждает естество. Об этом можно судить по его «Письмам…», в которых путешествие в некотором смысле и являет собой то самое — поуповское — удовольствие. В 44‑м и 45‑м письмах Карамзин пишет об обречённости человека своей судьбе и о свободе, преодолевающей пределы, отведённые человеку природой. Соседство этих писем не случайно. «Заставляя» читателя сопоставлять эти пассажи, Карамзин хотел подчеркнуть морально-философское значение путешествия, в котором он видел доказательство победы человека над судьбой, создающей семейно-родовые, социальные и политические ограничения.

Толкование стиха-девиза у Боброва гораздо ближе к Поупу, хотя и в нём есть некоторые смысловые смещения. Как и в случае с Карамзиным, судить об этом, разумеется, предположительно, можно по отношению Боброва к путешествию (удовольствию), то есть к его пребыванию в Новороссии. Материал для этого дают поэма «Таврида» и финализирующая южный период творчества поэта «Баллада. Могила Овидия».

Огромное, по сути — центральное, место в поэме Боброва занимает история Ореста, восходящая к античным источникам (к греческой мифологии и трагедии Еврипида «Ифигения в Тавриде»). В «Тавриде» поэтический рассказ об этой истории — жанровый элемент описательной поэмы. Однако есть основание допустить, что поэт связывал с ней более обширное значение, которое, скорее всего, и определило направление его движения из Петербурга.

История Ореста заставляет нас ещё раз обратиться к теории поэтики бытового поведения — идее о выстраивании биографии по высоким литературным образцам. «Письма русского путешественника» показывают, что Карамзин концептуально моделировал вояж по Европе, взяв за образец роман Лоренса Стерна «Сентиментальное путешествие по Франции и Италии». Попутно заметим, что едва ли не все посещаемые города и веси Карамзин воспринимал через призму связанных с этими местами книг или писателей. Чего-то подобного следовало бы ожидать и от Боброва, и некоторые произведения поэта способны удовлетворить эти ожидания, например та же «Могила Овидия». Между тем, если предположить, что Бобров, отправляясь на юг (как в своего рода путешествие), намеревался побывать на месте некогда разыгранного литературного (исторического) сюжета, как, допустим, Карамзин, страстно желавший увидеть номер гостиницы Дессеня в Кале, где останавливался Стерн, таким местом могла быть только Таврида еврипидовой «Ифигении». Но если Карамзин «подражал» Стерну, стремясь почувствовать то же самое, что чувствовал автор «Сентиментального путешествия», то Бобров, вероятно, находил в себе нечто общее с Орестом и в известной мере видел себя в его роли.

В основе «Ифигении» лежит предание о путешествии Ореста и его друга Пилада в Тавриду, предпринятом для искупления проклятия, наложенного богами за убийство матери: путешественник должен был возвратить из далекого варварского края «близнеца», которого он принял за статую Артемиды, сестры-близнеца Аполлона, в храме которого ему был дан оракул. Обобщая, можно сказать, что история (путешествия) Ореста — это рассказ о велении судьбы, практически неисполнимом, однако исполненным и принесшим чаемую перемену участи. Легко увидеть, что история Ореста может быть осмыслена как типологическая модель путешествия Боброва.

Конечно, путешествие круто изменило и судьбу Карамзина, однако ничего из ряда вон выходящего в нём не было: писатель принадлежал достаточно обеспеченному древнему дворянскому роду, пользовался поддержкой влиятельных и ещё более состоятельных, чем он сам, семейств: Тургеневых, Плещеевых и прочих. То же можно сказать и о «Письмах…» Карамзина — пред ним были многочисленные примеры для подражания.

Иное дело Бобров, человек низкого происхождения, без родни и связей: он не имел ничего, кроме своего поэтического дара, но и тот было мало шансов реализовать. Вероятно, Бобров отправился из Петербурга в Новороссию, дикий и чуждый край, как и Орест, уверовав в то, что заставившая его покинуть родные земли судьба чудесным образом снимет с него родовое (сословное) проклятие. Отражением этих чаяний и стала представленная в «Тавриде» история Ореста.

В этом ракурсе вполне очевидна его интерпретация стихов Поупа. Удовольствие (страсть), к которому отсылал девиз «Московского журнала», Бобров отождествлял с велением судьбы, с которым следует примириться, а не бороться. Будучи учеником Поупа, поэт не мог не тяготиться жизнью в чиновном Петербурге, делавшей его насельников заложниками сословных предрассудков. Бобров, несомненно, ощущал свой поэтический дар как правящую страсть, поэтому должен был связывать судьбу с просветительским представлением о поэте, певце природы и чувственного опыта, живущем независимой жизнью в душевном покое. На пересечении различных жизненных и литературных обстоятельств (случай Карамзина и поэзия Поупа) Бобров ощутил поэзию и своей правящей страстью, и велением судьбы. Всё это и предопределило отъезд из столицы на юг — сделало неизбежным рискованное путешествие поэта, которое должно было снять с него роковую печать и увенчать поэтической славой.

Это заключение косвенно подтверждает «Могила Овидия» — произведение, которое совершенно невозможно обойти, говоря о причинах и целях пребывания Боброва в Новороссии. Некоторые исследователи видят в «Могиле Овидия» завуалированное указание на то, что переезд поэта на юг был «неофициальной ссылкой». Однако стихотворение не даёт никаких оснований для такого прочтения. Бобров, принявший, так сказать, «лице» прозябающего на берегах Буга певца, в финале стихотворения, действительно, сопоставляет себя с Овидием. Между тем это сопоставление идёт по линии «славы в веках», а не ссылки (или немилости), в которую изгнанник вынужден отправиться из столицы по воле всесильного деспота. Так, глядя на своё горестное положение, певец приходит к мысли о том, что он, как и римский поэт, обречён закончить свои дни безвестным в глуши. Точнее — он приходит к обращённому к судьбе вопросу о неизбежности такого исхода. Анализ стихотворения показывает, что Бобров в многочисленных образных линиях своего произведения (течение Дуная, история Северного Причерноморья, ссылка Овидия) варьирует один и тот же мотив: мотив парадоксального определения судьбы, которая, ведя дорогой растворения в небытии, чудесным образом приводит к бессмертному величию.

Читайте также «Донбасс в живописи от царской России до современности»