Сегодняшний рассказ особенный. Это лёгкая зимняя нью-йоркская история не без юмора, имеющая отношение к Второй мировой и Холодной войнам, слегка приправленная конспирологией.

Три главных героя произведения, включая автора — выдающиеся эмигрантские прозаики и журналисты из Нью-Йорка. Андрей Седых/Яков Цвибак (в рассказе Моисей Бородатых) — главный редактор самой крупной и важной эмигрантской газеты Нью-Йорка «Новое русское слово». Он отправляет салагу-журналиста Эдичку Лимонова (автора и главного героя рассказа) брать первое в его журналистской карьере интервью у чудаковатого перебежчика — советского офицера Григория Климова (в рассказе Юрий Тихонов).

Собеседник шокирует Эдичку неожиданными выводами, что, например, Солженицын — это еврей, отца которого «на самом деле» звали Исай Солженицкер, что чету американских ашкеназов Розенбергов, передавших атомные секреты СССР в 1940‑е годы, американцы казнили не как коммунистов-предателей, а в целях припугнуть местное еврейское население, что технократический дух и подход к жизни американцев Климову очень напоминают немцев 1930‑х годов, и что сама Америка далеко не является свободной страной.

Эдичка остаётся под впечатлением от героя интервью, однако отмечает про себя, что Климов, несмотря на чрезвычайно интересные взгляды, не походит на сумасшедшего, а выглядит как вполне нормальный человек. Более того, Климов, хоть и может показаться слегка безумным, был инсайдером Холодной войны, работавшим на ЦРУ, которое, правда, около двух лет проверяло его на вшивость, держа под землёй в бункере и подвергая ежедневным допросам, подозревая в нём советского шпиона. Потом, на стыке 1940–1950‑х годов, уже сам Климов проводил допросы других беглецов из Союза в интересах ЦРУ для Манхэттенского проекта, а 1960‑е работал во Вьетнаме инженером, строя объекты для американской военной машины.

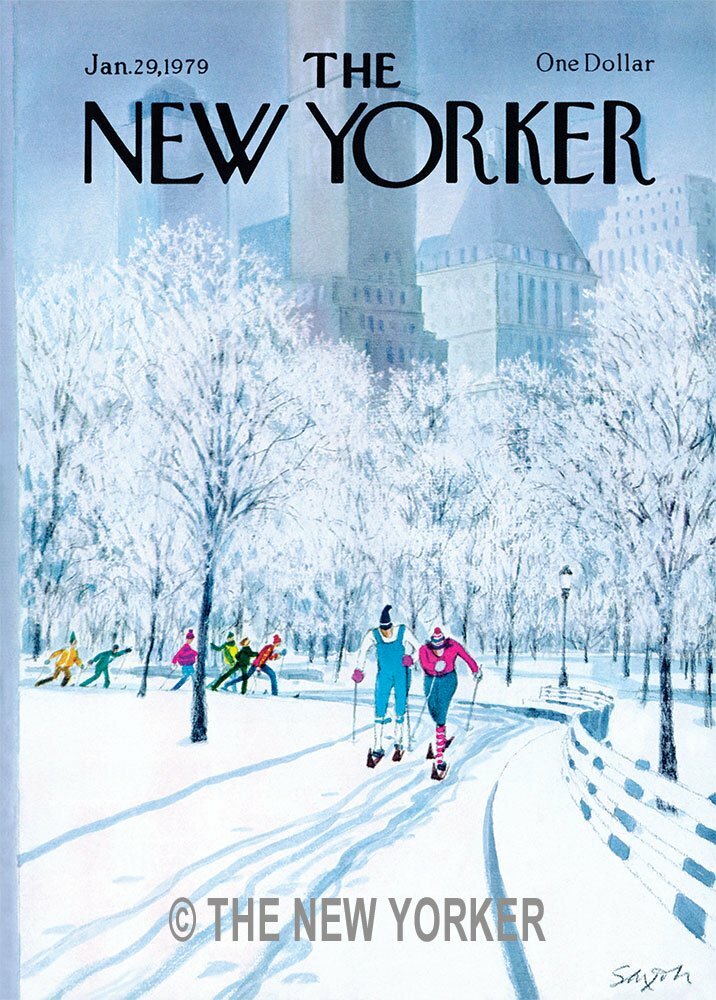

Мир, где происходят события рассказа, — это русский Нью-Йорк 1975 года. Мир доживающей своё эмиграции первой волны и уже немолодой эмиграции второй волны, практически неизвестный массовому российскому читателю. Советско-еврейский десант третьей волны ещё только-только высаживается на Брайтон-Бич. Эмигрантская полемика ведётся между космополитическим «Новым русским словом» из Нью-Йорка и «Русской жизнью» из Сан-Франциско, газетой, которая с гордостью пишет на своём сайте, что боролась с русофобией на Западе с начала Холодной войны. На «Голосах свободы» продолжают работать белые эмигранты или же те, кто служил на немцев в 1940‑е, а не Серёжа Довлатов или Генис с Вайлем. Господи, да даже Эдичку ещё не успела бросить его жена-красавица Елена, а легендарная панк-группа Ramones, с которыми дружил Лимонов, собрались как группа только год назад.

В общем, предлагаю пристегнуть ремни и отправиться в путешествие в эту ретро-эпоху!

«Первое интервью»

Эдуард Лимонов

Нью-Йорк, 1975 год

Когда я вылез наконец из сабвэя, стемнело и пошёл снег. Пардон, я выбрал не тот глагол, снег не шёл, но ветер швырял его мне в физиономию, залепляя и ослепляя. Если добавить к этому, что прошлой ночью шёл дождь и наутро капризная нью-йоркская температура, вдруг упав, заморозила выпавшие осадки и превратила город в гигантский каток, то можно себе представить, в каких условиях я добирался от сабвэя до его дома… Я приехал на первое в моей жизни журналистское задание. Моисей Бородатых поручил мне взять интервью у Юрия Тихонова, знаменитого когда-то перебежчика, у одного из первых послевоенных предателей родины. Ещё Сталин приговорил его к расстрелу.

Хватаясь за ограды и столбики почтовых ящиков, я двигался в нужном направлении. По телефону он объяснил, как мне добраться.

— Всего ничего, — сказал он, — несколько блоков.

Однако, когда я ему звонил, были ещё другие погодные условия.

Мне его окраина не нравилась, хотя в редакции мне с уважением сказали, что «Тихонов имеет дом в очень хорошем районе». Его очень хороший район был так же мрачен и чёрно-бел, как и нехорошие районы, и судя по всему даже в мае в нём не цвели розы. Цемент, кирпич, металл… Снег стучал о моё, вдруг съёжившееся, как шагреневая кожа у Бальзака, кожаное пальто. Мне сделалось тоскливо. Мне часто последнее время вдруг становилось тоскливо. Тому были разные причины. Первый год в Нью-Йорке заканчивался, однако похвалиться мне было нечем. Тесная квартирка на Лексингтон, тараканы, постоянно отсутствующая девушка-жена, пытающаяся стать моделью, что-то у нас с ней не ладилось, работа… тут я вспомнил похвалу старого мафиози Моисея Бородатых и приободрился: «Вы будете очень хорошим журналистом, Лимонов, — сказал он мне как-то. — Вы уже хороший журналист. Вам лишь не хватает опыта».

Подающий надежды журналист поднялся по ступеням к его двери. Это был его дом, весь, все три этажа. Фасад его дома ничем не отличался от фасадов других домов улицы. Все выпуклости и вогнутости (архитектурные в прошлом украшения) окрашены были некогда в небесно-голубой, превратившийся к моменту моего прибытия в грязно-серый цвет. Я позвонил.

Он оказался отличным от фотографии, виденной мной. Там он, правда, был снят с общего плана, под крылом самолёта на базе во Вьетнаме. Он с другими военными инженерами строил эту родную американскую базу. На том фото на нем была кепи с козырьком и армейская рубашка с рукавами до локтя. Под кепи — худая физиономия в очках… Крупным планом, в дверях, он оказался очень лысым типом с несколькими резкими морщинами у рта, мощной шеей и…

— Из «Русского Дела»? Журналист? — Он не дал мне времени додумать его портрет.

— Проходите.

Постучав ногами о порог, дабы сбить снег, я прошёл за ним. В холле было неприветливо. И мне это не показалось. Плохое освещение создавало жёлтую сумеречность, и у него было холодно в доме, вот что!

— Идёмте на второй этаж, — ответил он на незаданный вопрос. — Там теплее. — И он ступил на лестницу, а я за ним. Ступени скрипели.

— Что-то случилось с отоплением в бейсменте, — счёл нужным объяснить он. — Ещё вчера я вызвал рабочих. Жду. В этой стране разучились работать…

На площадке второго этажа он открыл крупную дверь и мы вошли в… очевидно, ливинг-рум, если судить по нескольким старым креслам и искусственному камину, в котором светились жаркие спирали электрообогревателя. Подвинув к электрообогревателю стул, он указал мне на него. «Садитесь». Сам он уселся в деревянное кресло с подушкой, привязанной к сиденью лямками. Где-то недалеко явственно вскрикнул младенец. Я достал блокнот.

— Я вас слушаю. — Недовольной мгновенной гримасой он отреагировал на вскрик младенца или на моё прибытие? И, не дав мне времени открыть рта: — Это ваша личная инициатива или затея старого жулика?

— Инициатива главного редактора.

— Главного редактора… — язвительно повторил он. — Лет десять они имени моего не упоминали, как умер, теперь вдруг… Чего он хочет?

— Мне поручили взять у вас интервью. Это всё, что я знаю. Вы готовы?

Он поскрипел креслом. Вид у него был недовольный. Я же, напротив, был доволен своей решительностью. Ловко я пресёк его демагогию. Я знал, что у него старые счёты с Моисеем. Но меня это не касалось. Я пришёл делать мой job. Я старался быть американцем, потому я подумал о «джаб», а не о «работе».

— В среде русской эмиграции вас считают убеждённым антисемитом. Более того, теоретиком антисемитизма. Я просмотрел ваши статьи в ныне покойней газете «Русское Возрождение» и нашёл их фантасмагорическими. Даже Солженицына вы назвали замаскировавшимся евреем и утверждаете, что настоящая его фамилия — Солженицкер. Сами вы считаете себя антисемитом?

— Я называю себя антисионистом. Я выступаю против евреев не как расы, но как преступной организации.

В этот момент я доделал его портрет. У него оказались очень густые и чёрные, может быть крашеные, брови. В сочетании с лысым розовым черепом брови выглядели как две мохнатые пиявки, присосавшиеся над глазами. Когда он говорил, пиявки шевелились.

— Ну уж Солженицын-то какой же еврей? Его, как и вас, случается называют антисемитом.

— Если вы внимательно читали мои статьи, вы должны помнить, что я представляю доказательства. Его отца звали Исай, и он был кантонистом. В ту эпоху было в обычае отдавать еврейских сирот в кантонисты. Еврейский сирота Исаак Солженицкер был окрещён и стал в царской армии Исаем Солженицыным. Всё просто.

— Но вы не можете этого доказать, Юрий Егорович… Нужны подтверждающие бумаги по крайней мере.

— Если бы мы находились в России, а не в Нью-Йорк Сити, я бы это доказал.

— Хорошо, предположим, вы бы нашли свидетельство о рождении, запись о рождении Исаака Солженицкера… Однако что это меняет?

— Это многое меняет, молодой человек. Моя теория, что Солженицын — агент мирового сионизма и преследует цель расколоть русский народ, перессорить русских. И он этого добился.

— Юрий Егорович! Я лично считаю Солженицына плохим писателем и путанным фантастом во взглядах на общество, однако ваше утверждение абсурдно. Да, Солженицын не думает о разрушительных последствиях его деятельности, но служит он только своему огромному «Я». А еврей он, или русский, или чукча — какое это имеет значение!

— А вы сами случайно не еврей? — Он улыбнулся.

— Ваша дежурная шутка? С моей-то рожей? С моим носом?

— Шучу, да. Но рожа ничего не доказывает…

— ОК, — сказал я. — А вы сами случайно не еврей?

Он не выглядел чокнутым. И статьи его, при всех ошеломляющих основных положениях (мировой заговор сионистов), однако, не были статьями сумасшедшего. В них была своя, может быть сюрреальная, но логика. «Вы у нас единственный русский журналист в газете, вот и отправляйтесь, — смеялся Моисей Бородатых, по-лягушачьи, складывая рот. — Возьмите интервью у антисемита. Мне все ставят в вину, что единственная ежедневная русская газета за рубежом не публикует, видите ли, „философа“ Тихонова. Раньше, к моему удовольствию, существовало „Русское возрождение“, где он мог публиковать свои пасквили. Газетёнка закрылась три года тому назад, и вот уже три года мне морочат голову подписчики. „Почему вы не печатаете Тихонова? В демократической стране, каковой являются Соединенные Штаты…“ — передразнил он кого-то. — Этот Тихонов при другой исторической ситуации с наслаждением отправил бы меня в печь крематория… И вас, за то, что работаете в моей газете…» Я решил сменить тему.

— Молодым офицером, в 1947 году, вы попросили политического убежища в американском секторе Берлина. Предположим, вам пришлось бы принимать это решение сегодня. Сделали бы вы то же самое?

— О нет! — воскликнул он и снял руки с подлокотников кресла. — С моим сегодняшним опытом, я скорее запулил бы в них межконтинентальную баллистическую ракету с ядерной боеголовкой.

— Вы серьёзно?

— Молодой человек, через полгода мне стукнет шестьдесят. Мне терять нечего. Ты давно приехал?

— Года нет ещё. — Я подумал, что хорошо, что он перешёл на «ты». Я буду называть его «вы», и между нами останется дистанция.

— Ну вот слушай, что я тебе скажу. Я пришёл к ним молодым, талантливым парнем. Я свободно говорил на двух иностранных языках, немецком и английском, что в те годы было ещё более редким феноменом в Советской Армии, чем сейчас. В тридцать лет я был уже майором. Меня ожидало блестящее будущее. Я пришёл к ним и попросил политического убежища не потому, что искал лучшей жизни или money, но побуждаемый импульсами высшего порядка, идеалистическими. Тот майор Тихонов видел, что коммунизм — дикий зверь, и верил в то, что на Западе люди живут по другим, человеческим законам. И я хотел помочь им в борьбе против коммунизма. Пришёл, рискуя своей шкурой. Ты слушаешь, следишь за моей мыслью?

— Да-да, — подтвердил я.

— И эти суки трёпаные, погань научная из СиАйЭй, засадили меня в бункер и два с половиной года!.. Подумай внимательно… два с половиной года допрашивали ежедневно. Они, видите ли, получили сведения о том, что советы заслали к ним двойного агента, и они вычислили, что это должен быть я… Им казалось неправдоподобным, что офицер с такой военной биографией, с двумя иностранными языками, заочник Академии, поступил вдруг так невыгодно, так нелогично, с их точки зрения. Потому что они сами, калькуляторы ёбаные, так бы никогда не поступили, они бы высчитали до цента, сколько дохода они смогут иметь… Два с половиной года в одиночной камере, в бункере! А! Иногда по нескольку допросов надень… Я потерял счёт времени…

— Они вам делали, как это называется по-английски, «дэбрифинг»? Они вас проверяли. Ведь и правда вы могли вполне оказаться двойным агентом.

— Ёб твою мать, — выругался он. — И ты туда же… Два с половиной года — это уже не проверка, но тюремное заключение!

— Да, ничего хорошего, — вынужден был согласиться я. — Нас с женой, прежде чем разрешить въезд в Штаты, проверяли четыре месяца, но, конечно, мы жили себе нормально в Риме, свободно. Иногда нас вызывали на собеседование. Денег, правда, дали ровно столько, чтобы не умереть с голоду.

— Сравнил… хуй с пальцем… Тебя когда-нибудь на детекторе лжи проверяли?

— Нет.

— И то верно, — улыбнулся он. — Ты ведь с жидовской волной выехал, а жиды у них сейчас считаются за своих, так что им зубы не разглядывают. Они, правда, эсэсовцы ёбаные, назавтра могут и к жидам отношение изменить. Послали ведь в 1951 году Розенбергов на электрический стул.

— Но их же за выдачу секрета атомной бомбы, а не за…

— Наивный юноша. Скажи своим читателям, пусть они меня и держат в антисемитах, но пусть запомнят, идиоты, что им завещает Юрий Егорович Тихонов. Первая заповедь: «Не доверяй американцу и его улыбке!» Комиссия по расследованию антиамериканской деятельности была не только и не столько инструментом борьбы против левых, сколько должна была приструнить и напугать огромное количество еврейских интеллектуалов, убежавших от Гитлера в Соединённые Штаты. И потому она лихо погуляла больше всего по Голливуду, что именно там приземлилось множество евреев-изгнанников. А процесс Розенбергов, юноша, был показательным процессом, чем-то вроде американского дела Дрейфуса, но, как мы с тобой знаем, кончившийся куда более трагично. Секрет атомной бомбы в этой истории — предлог. Русские свою бомбу независимо делали, и уж если кто и сбежал к ним с секретами в этой области — это физик Понтекорво… Помнишь? А им надо было посадить Розенбергов на электрический стул, чтоб все остальные жиды сидели тихо. И они добились своего. Левые жиды или свалили обратно в Европу, или перековались. Спасибо стулу. Понял? Теперь времена изменились и в Америке — шестимиллионное сильное еврейское население с активностью, эквивалентной активности ста миллионов англосаксонских отбросов. Но, юноша, запиши это… нет никакой уверенности в том, что завтра big boys не повернут вдруг руль страны в другом направлении, лягут на другой курс и еврейской красивой жизни в Соединённых Штатах придёт конец. Американцы напоминают мне джёрманс, и ты знаешь, почему? Своей слепой верой в теории, в «научность», в то, что все явления мира возможно стройно разложить на категории, они думают, что мир, как мани в казино, можно аккуратно разделить на кучки фишек. Отсюда все их ёбаные изобретения: детектор лжи, употребление психоанализа в СиАйЭй… Ты знаешь, кстати, как меня характеризовали Сионские мудрецы из СиАйЭй? «Russian anarchist type. Emotionally unstable. Changing personality». Они предполагают, что человек должен остаться улыбчивым дегенератом после двух с половиной лет допросов и жизни в бункере, а?

Опять закричал где-то, не то в глубине дома, не то в соседнем доме, младенец. Тихонов остановился, и я воспользовался паузой, чтобы задать вопрос.

— Получается, что вы ненавидите американцев. Почему же вы строили для них военные базы во Вьетнаме?

— И не только во Вьетнаме. И на Филиппинах. Реконструировал знаменитую базу в Субик-бэй, самую крупную в Тихом океане. Я военный инженер, это моя профессия. Если я не стану строить, всегда найдётся другой, кто станет. Потом, я не пацифист. Я за то, чтобы она наконец произошла, эта война, чтоб наконец все идиоты заткнули пасти. Полсотни миллионов трупов, как это доказал опыт, надолго успокаивают человечество…

— Ну, в ядерной драке, пожалуй, будет с полмиллиарда?

— Уф! — он улыбнулся. — Как раз столько дохлых детей спасла от послеродовой смерти современная медицина.

— Вы серьёзно? Из-за того, что вас два с половиной года интенсивно допрашивали, вы хотите, чтоб была ядерная война?

Он встал.

— Сейчас ты мне начнёшь лить свой гуманистический bullshit, да? Поменьше говори и побольше записывай. Ты ведь пришёл ко мне брать интервью, а не я к тебе…

Он прошёлся по комнате. Наклонился над электрообогревателем и потёр руки. Армейские, цвета хаки брюки на его заднице лоснились. Обнажённое наклоном, появилось в щели меж брюками и пуловером нижнее голубое бельё. Он повернулся ко мне.

— Слушай, — сказал он. — Я на сто процентов уверен, что Моисей это интервью не напечатает. Но я тебе всё же отвечу. Тебе лично. Ты задумывался когда-нибудь, изучая историю, почему в мире время от времени происходят массовые вспышки войн и смертей? За ними обычно следует спокойный период. Моё объяснение таково. Когда к определенному моменту человеческие массы накапливают оптимальное количество разрушительной энергии, происходит взрыв. Сейчас мы приближаемся к подобному критическому моменту. Что касается твоего упрёка, что будто бы я хочу, чтобы война отомстила человечеству за годы мозгососания в бункере СиАйЭй, что ж, хорошо бы, чтоб отомстила. В том бункере, на койке, покрытой «Ю‑Эс-Арми»-одеялом, я оставил все свои иллюзии, я оставил в том бункере себя, по сути дела. Меня столько раз заставляли снова и снова, подряд и вразбивку пересказывать биографию, чуть ли не каждый день моей жизни пересказать и осветить, что однажды я понял: у меня нет больше биографии, я лишился её. Она отделилась от меня. Ты понимаешь, о чем я говорю?

— Да. Вы потеряли в этом бункере своё identity.

— Точно. Ты быстро, однако, усвоил их терминологию… Я потерял моё айдентити. И, потеряв его, я оказался от всех от них в стороне. Жиды, Россия, Америка… я ни к кому не принадлежу. Я вишу в воздухе. Потому мне однохуйственно, что со всеми ими произойдет. Но я вижу, что произойдёт, ибо они никогда не перестанут шебуршиться, как крысы в погребе. Если они голодны, они шебуршатся в поисках еды, если сыты — ищут развлечений и драки. Они неисправимы. До самого последнего захудаленького человечка… А жиды — самые беспокойные, потому самые опасные. Беспокойство у них — норма, в то время как у других наций это всё же качество. Поэтому они вносят беспорядок в мир и мы живём под их беспокойством все. Даже наши дни мы отсчитываем от рождения их блудного сына — Христа. Русская революция сделана по рецепту профессора Маркса. Соединённые Штаты живут и глядят на мир глазами профессора Фройда. Вселенная устроена по рецепту профессора Эйнштейна. А!

— Адольф Гитлер интересовался теми же проблемами, что и вы, Юрий Егорович. И пришёл к радикальному решению: вначале изгнал беспокойную нацию с территории Третьего рейха, а позднее поручил своим людям искоренить их физически. Как видите, безрезультативно, скорее, они усилились. На мой взгляд, его способ решения проблемы по самой сути своей был признанием супериорити еврейского племени. Не умея победить их умом и талантом… представьте, что, вместо того чтобы честно соревноваться на гаревой дорожке, вы взяли да и перестреляли спортсменов-соперников в беге и объявили себя победителем…

— Юноша, — он поглядел на меня и покачал голевой, — белый человек — а ты и я, мы белые люди — не может соревноваться с азиатским коллективом, один против множества. Это как ты явился, бледнолицый, на азиатский базар. Они тебе всё равно продадут втридорога твою тыкву или что ты там собрался купить, сколько ни ходи ты от одного лотка к другому. Еврейство — это организация, созданная с целью наебать остальных. Это не белая европейская партия, это даже не нация, связанная узами крови, ибо у них евреем считается сын еврейки. Ты понял, как умно? Они всегда жили за границей, среди чужих, потому приспособились абсорбировать любые случайности жизни. Пьяный польский пан изнасиловал красавицу Ребекку, и ребёнок Ребекки будет еврей! Как мудро. Как дальновидно.

— Вы ими восхищаетесь, — заметил я с удивлением.

— Да, восхищаюсь мудрой организацией их азиатского коллектива. Тем, что даже несчастья они оборачивают себе в пользу и прибыль. Но мне закрыт доступ к ним. И вот за это, за то, что я от рождения обездолен и не допущен в высшую касту, я их ненавижу. Они практикуют расизм все тысячелетия их истории.

В глубине дома вдруг грохнули несколько дверей, открываясь или закрываясь, взвизгнул опять ребёнок. По лестнице проскрипели шаги, и в дверь осторожно постучали.

— Да! — сказал он разгневанно.

Дверь отворилась, и вошла молодая женщина с ребёнком ещё неходячего возраста. Очевидно, годовалым.

— Мы замёрзли, — сказала она, — я извиняюсь… Вовка плачет.

— Сядь где-нибудь, — Тихонов указал куда-то за мою спину. Женщина испуганно отошла в указанном направлении.

— Моя жена Маша, — объяснил он нехотя, недовольный, вне всякого сомнения, появлением этого куска личной жизни, которую он, кажется, совсем не желал мне демонстрировать. Я успел заметить опухшесть физиономии жены Маши (слёзы? алкоголь?), кислую болезненность физиономии ребёнка, акцент на русских фразах Маши, почти безошибочно свидетельствующий о её принадлежности ко второй или даже первой волне эмиграции. Родилась она, безусловно, уже в Америке. Лет двадцать пять назад.

— Слушайте, — сказал я, — я, конечно, пришёл вас проинтервьюировать, а не переубеждать вас, это не моё дело, но дались они вам, евреи, а? Их не так много в мире, почему вы не заинтересуетесь, например, китайцами? Ведь какая сила: миллиард, одна четвёртая населения глобуса.

Первый раз за всю беседу он улыбнулся:

— Желтолицые смирно сидят на отведённой им Господом Богом территории, а не бродят по миру, отнимая у жителей различных стран высокооплачиваемые привилегии.

— А вот и неправда… Китайцы очень экспансионистская нация. Возьмите Малайзию, где китайцы почти захватили страну, или Индонезию, где время от времени вспыхивают китайские погромы… в Юго-Восточной Азии китайцы выполняют именно роль евреев…

— Небольшое утешение, — сказал он. Мы помолчали.

— А чего вы ожидали в 1947 году, когда, спрятавшись в зале музея в Западном Берлине, сбежали от вашей группы офицеров? Чего ожидали от Запада? Как вы представляли ваше прибытие? Цветы, приветственные клики, вы стоите на трибуне ООН, освещённый прожекторами, и учите толпу, состоящую из делегатов разных стран, уму-разуму? — Вопрос был не мой, я украл его у Моисея, я слышал, как босс грубо задал его свежему эмигранту-диссиденту.

— Это ты, очевидно, представлял себе так своё прибытие на Запад, — сказал он зло. — Если ты читал мои статьи, ты имеешь понятие о моих идеях. Я хотел получить работу в Госдепартаменте. В конце концов, я лучше информирован о России, чем какой-нибудь Киссинджер.

— Ну это же наивно, — сказал я. — В лучшем случае вы могли бы стать советником какой-нибудь отдалённой категории. Вы же не свой по рождению, потому следовало ожидать, что вам не станут доверять. Никогда.

— Ким Филби прекрасно работает в высшем эшелоне КГБ.

— Но, сбежав за много лет до Филби, вы не имели его примера перед собой. Плюс Филби доказал свою неоспоримую лояльность годами шпионской работы в Англии, до побега.

— Слушай, — сказал он примирительно, — мы с тобой не туда заехали. Мне трудно вспомнить спустя тридцать лет, какую судьбу на Западе я воображал себе, будучи молодым офицером. Но, поверь мне, я ожидал, что у меня появятся крылья, что я полечу. Но я не полетел, я упал. В подземелье, в бункер…

Я записал эту его фразу старательно. Она показалась мне афористическим выражением всей его судьбы.

— Хотите что-нибудь выпить? — робко спросила вдруг женщина.

Он ответил за меня:

— Тащи, Маша, сливовицу.

Оставив ребёнка в кресле, она прошла к буфету и, позвенев стеклом, извлекла оттуда бокастый штоф и стаканчики. Наполнила их. Он сам взял из рук жены стакан и передал мне. Взял свой. «Будем!» Внизу звонили в дверь. Долго и грубо.

— Это аварийка. Открой, — сказал он жене. — Проведи их в бейсмэнт. Я сейчас спущусь.

Женщина ушла, колыхая тяжеловатыми, я заметил, бёдрами.

— Пей! — сказал он. — Чего ждёшь? У тебя есть ещё вопросы?

— Нет. Завтра сяду за машинку. Если что возникнет, можно я вам позвоню?

— Ни хуя не возникнет, — бросил он. — Безнадёга. Моисей интервью не пропустит.

Я пожал плечами. Выпивая сливовицу, заметил, что тусклый край стакана подёрнут пылью. Судя по стакану, гости появлялись в доме нечасто.

Закричал, проснувшись, ребёнок. Тихонов прошёл к креслу и взял дитя на руки. Младенец корчился в синем комбинезокчике. Личико его было таким же припухшим, как и физиономия Маши. «Тихо, Вовка!» Предатель Родины встряхнул сына. Вовка закричал опять.

— Спасибо за интервью, — сказал я.

— Бывай. Привет старому жулику.

Я вышел на холодную лестницу и стал спускаться вниз. Из бейсмэнта через открытую дверь до меня донеслись неожиданно весёлый английский Маши и бравые реплики аварийных рабочих.

На улице оказалось очень черно и дул сильный холодный ветер. Снег кончился.

Я пошёл к станции сабвэя. Пошёл быстро, насколько позволяли погодные условия, желая поскорее выбраться из его «хорошего», но мрачного района.

Невзирая на мои протесты, Моисей вычеркнул всех евреев. «Я устроил вам обрезание. Я не могу пропагандировать антисемитизм, хотя бы и в такой дебильной форме».

«Визит нашего корреспондента к философу Тихонову» занял в газете половину колонки. Кончался опус фразой: «Я ожидал, что у меня появятся крылья, что я полечу. Но я не полетел, я упал».

За интервью Моисей заплатил мне не двадцать, как обычно платил за статьи, но двадцать пять долларов. «Надбавка за вредность», — объяснил Моисей.

Публикация подготовлена автором телеграм-канала CHUZHBINA.