Не первый раз наше издание обращается к неслужебной стороне жизни жандармов в Российской империи. Ведь не только служба интересовала сотрудников политического сыска — не чужды им были обыкновенные человеческие страсти, вроде кутежей и женщин. А вот начальник Московской охранки Александр Мартынов, например, признавался, что с детства главными его увлечениями были чтение и рисование, и он даже думал о поступлении в Академию художеств. В 1917 году писатель Михаил Осоргин, осматривая квартиру бывшего «царского сатрапа» в составе особой комиссии, был настолько удивлён обнаруженным, что опубликовал в одной из московских газет фельетон под заглавием «Эстет».

Пётр Павлович Мартынов, в отличие от своего старшего брата-мемуариста Александра, не столь известен широкой публике, но и он не был обделён талантами. О нём и пойдёт дальше речь.

Следует напомнить, что три брата Мартыновых — Николай, Александр и Пётр — сделали нехарактерный для своей среды выбор в пользу жандармского мундира и впоследствии сыграли заметную роль в политическом сыске, но сами они происходили из среды московской интеллигенции. Отец братьев, человек «американской складки», был заведующим городской типографией. Завсегдатаями в доме Мартыновых были издатели, журналисты, театральные постановщики и прочая интеллигентная публика.

18 августа 1902 года Пётр Мартынов в звании корнета поступил в Санкт-Петербургский жандармский дивизион. Карьера его развивалась стремительно, и уже через десять лет, 15 декабря 1912 года он был назначен в распоряжение варшавского обер-полицмейстера на должность начальника отделения по охранению порядка и общественной безопасности в Варшаве. Затем было Киевское губернское жандармское управление, а в 1916 году, ввиду значительного расширения политического розыска за границей, было решено усилить состав бюро агентуры одним розыскным офицером, и выбор пал на Мартынова.

Подполковник Мартынов должен был под именем Петра Павловича Мерлина выехать в Париж через Христианию (Осло) в начале февраля 1917 года, однако из-за сложностей с оформлением документов отъезд пришлось отложить «до более благоприятного времени». Он был оставлен в Петрограде для занятий при Департаменте полиции. О том, мог бы Пётр Мартынов превзойти своего старшего брата, начальника Московской охранки, теперь остаётся только гадать.

В архиве сохранилось достаточно «эго-документов», сохранивших отпечаток его нетривиальной натуры. В записных книжках юного Петра выписки из Гоголя, Дарвина, Канта, Паскаля, Руссо, Перикла и Спенсера соседствуют с химическими формулами, перевод Бальмонта стихотворения Эдгара По «The Raven» — с рассуждениями об этике Спинозы, конспектами основных принципов философии Лейбница и Декарта, разбором шахматных партий и довольно удачными пейзажными набросками карандашом.

Но самое интересное и весьма показательное — это рассказ о любовных томлениях молодого человека «Неотразимая логика». Хотя о точном времени написания сего творения судить сложно, но, возможно, у взрослого Мартынова не было времени на такие вещи, так что это — творение рук юноши. К слову, как и герой его произведения, Пётр Мартынов здорово пострадал от женского пола: отношения с первой женой окончились болезненным и разорительным разводом, а новая пассия бесстыдно манипулировала жандармским подполковником…

Фотографии — из фондов ГАРФ и ЦГИА СПб.

Рассказ публикуется по источнику: Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. 504. Оп. 1. Д. 488а. Л. 22–33. Пропуски связаны с неразборчивым почерком или повреждением рукописи.

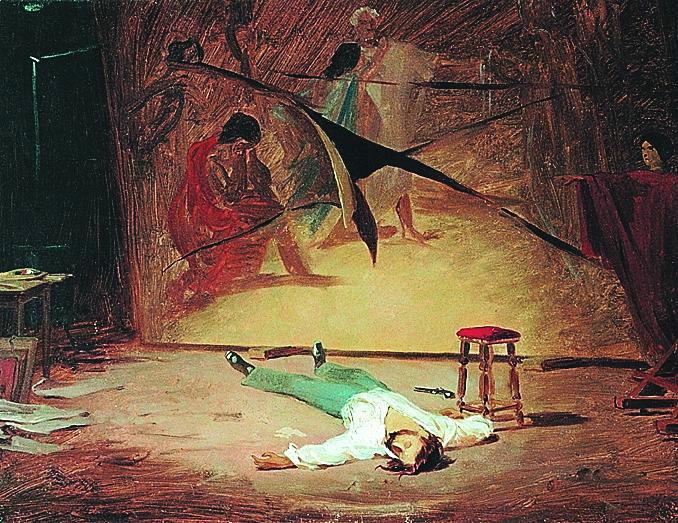

Неотразимая логика

— Барин, вставайте, барин, а барин, вставайте! — точно падающими каплями холодной воды, стучали мне в голову эти слова; я уже давно слышал их, т. е. вернее не их, не самые слова, а удивительно монотонный голос моего человека; своим умом он дошел до того соображения, что разбудить меня можно только подействовав на нервы, и вот с упорством, достойным лучшей участи, он становился у меня за головой и неумело твердил одно и то же «барин, вставайте» от 100 до 200 раз, как он сам мне впоследствии сознавался. Это его гудение было моим кошмаром. Каждый раз я старался вслушаться в то, что слышал, сердце у меня начинало биться, пот выступал на лбу, и, наконец, доведённый до исступления, я просыпался и кричал «слышу, слышу, что тебе от меня нужно?» И каждый раз он отвечал мне с возмутительно равнодушным видом: «Вставать, барин, пора». И он достигал своего — обозлённый, я уже не мог больше заснуть. В этот раз, однако, кроме обыкновенного «Вставать пора» Василий подал мне письмо, заявив, что посланный ждёт ответа. По знакомому почерку я, ещё не распечатывая, знал, что в письме увижу подпись своего приятеля и лучшего друга детства — «Твой Петька Неволин». Я быстро разорвал конверт. Содержание письма меня поразило: друг мой выражал намерение лишить себя жизни и просил, во исполнение его последней воли, зайти к нему, чтобы принять кое-какие интимные поручения, о которых ему не хотелось бы упоминать в предсмертной [записке] […] в ней ничего […] прошу никого не винить […]

— Скажи посланному — пусть передаст, что я сейчас приду, — сказал я своему Василию — и давай мой сюртук одеваться. Наскоро одевшись и даже не выпив утреннего чаю, я вышел из дому в отвратительном настроении, с озабоченным лицом, собирая в уме своём всё, чем я должен буду стараться убедить Неволина в необдуманности его жестокого решения. Признаюсь, я чувствовал всю затруднительность своего положения. Неволин был не такой человек, на которого можно было бы сразу подействовать двумя-тремя доводами, на которых почти у каждого из нас основывается отвращение к самоубийству. Случилось что-нибудь серьёзное в его жизни, какое-нибудь роковое событие выбило его из колеи и довело, очевидно, до потери ясности в мыслях. Самые разнообразные догадки лезли мне в голову. Я укорял себя за то, что, будучи занят своими делами, давно уже потерял из виду Неволина и совершенно незнаком с последними событиями его частной жизни. Теперь я припомнил, что Неволин был у меня последний раз с полгода назад и тащил меня ехать с ним ужинать; у меня было много спешной работы, и я не только не поехал, но даже выпроводил его, попросив извинения и отговорившись работой. С тех пор я не видал его, а тогда он не имел намерения перейти в лучший мир. Вместе с тем, я не мог допустить мысли, что какая-нибудь несчастная любовь могла […]

Он серьёзно смотрел на жизнь, и сколько я помню его, ещё почти в детские годы интересовался «мировыми» вопросами.

По мере того, как я подходил к тому дому, где жил Неволин, я замедлился, и т. к. положительно не знал, с чего мне начать, не будут ли неуместны мои надежды на лучшее будущее, не покажусь ли я ему смешным с моим желанием вернуть его к жизни, да и, кроме того, сознание, что я почти забыл своего друга, в такой тяжёлый для него момент, меня угнетало, короче, я позвонил к Неволину с нерешимостью человека, идущего на полную неизвестность.

— Здравия желаем, Владимир Сергеич, — приветствовал меня старик, нянька Неволина, ходивший ещё за его отцом. — Совсем нас забыли, — зашепелявил Фёдор. — А барин-то наш, должно, нездоровы, лежат всё на диване у себя в кабинете, на все дела наплевали, ничего делать не хотят, да и пищу-то принимать редко изволят; иной раз и обед-то постоит — постоит, остынет, да и уберёшь, как подал; да и не говорят ничего со мной. Я уж за доктором, было, хотел сбегать. Больны Вы, говорю, батюшка, Пётр Петрович, извольте, приведу к Вам доктора. — Не надо, говорят, Фёдор, я здоров. А последнее-то время и совсем осерчали, уж меня даже видеть им неприятно и ни газет, ни писем, что подаю, не читают — так всё и лежит нераспечатанным. Уж Вы, батюшка, Владимир Сергеевич, заставьте. Старик за вас всё Бога молит, поправьте Вы нашего Петра Петровича. На Вас вся надежда.

— Хорошо, хорошо, постараюсь — утешил я Фёдора и пошёл через гостиную к кабинету Неволина.

— Можно? — спросил я из-за двери.

— Войдите.

Неволин лежал на диване, закинув руки за голову.

— Здравствуй, — сказал он, не вставая и протягивая мне руку. — Я, хотя и потревожил тебя, но надеюсь, что ты простишь мне это преступление. Я нынче — римлянин, который умирать изволит, так мне извинительны некоторые капризы. Садись, слушай и не прерывай.

— Нет, уж извини! Последнее я не исполню и, строго говоря, я затем и пришёл, чтобы прервать… прервать ту глупость, о которой ты писал мне, как о решении, принятом «по зрелом размышлении».

— Если ты пришёл только за этим, то сделал бы лучше, если бы не приходил вовсе.

— Позволь мне, пожалуйста, думать иначе, — возразил я.

— Как хочешь, мне это безразлично — мрачно ответил Неволин, закурив папиросу, и демонстративно умолк.

Воцарилась тишина; я чувствовал себя отвратительно. С чего мне следует начать? — Ответа на этот вопрос я до сих пор не придумал. Ну как на самом деле, сказать человеку в глаза, в такую серьёзную минуту — «ты дурак»!? Да и этот аргумент приобретал теперь в моих глазах отрицательную силу — «тем более, мне нужно умереть» — ответил я сам себе на «дурака» за Неволина… «Ты поступаешь неосмотрительно» — хотел было я сказать, и тотчас же ответил себе — глупо! Чего же ещё неосмотрительнее, если человек сам собирается разбить себе голову. Минут пять, а может быть, и десять прошло в томительном молчании.

— Послушай, Петя, — обратился я наконец к Неволину, — уж если ты в память нашей дружбы избрал меня поверенным в твоих интимнейших делах, так будь же добр — объясни мне мотивы твоего решения.

— Это скучно, Володя, да и пойми же ты, что это, наконец, тяжело мне; ведь должно же во что-нибудь обойтись человеку убеждение в необходимости лишить себя жизни; я тебя очень люблю, ты не можешь сомневаться в искренности моей дружбы, но это не даёт тебе права заставлять меня пережить ещё раз ту нравственную пытку, под бременем которой, ты видишь, я падаю!

— Всё это прекрасно, — ответил я, — ты это очень красиво сказал, но ведь я вижу, что ты просто уклоняешься от прямого ответа — никаким пыткам я тебя подвергать не хочу, а ты скажи мне прямо — что заставляет тебя покончить с собой, да прикажи раньше подать чаю.

Неволин улыбнулся и позвонил.

— Ты разве ещё не пил?

— Нет, я к тебе с постели, а ты ведь знаешь…

— Подать самовар — перебил меня Неволин, отдавая приказание вошедшему Фёдору, — знаю, знаю, что тебе выйти из дому без чаю труднее, чем человека зарезать, и не благодарю судьбу за то, что письмо моё подняло тебя прямо с постели. Теперь уж я вижу, что мне от тебя не отделаться — я слабый человек, и это тоже одна из причин, приводящих меня к самоубийству. Ну, самовар тебе подали, а уж хозяйничать ты будешь сам. Тебе очень хорошо известно, где и что у меня лежит. Распоряжайся, пожалуйста, а настоящий хозяин, готовый оставить этот мир, уже почти простился с своим последним убежищем и вот уже два дня, как не покидает смертного ложа, — улыбнулся опять Неволин.

— Ты что же это, уж не затем ли меня позвал, чтобы я заживо убрал тебе это ложе цветами, — пошутил я. — Может, это и будет твоей последней волей и ты умрешь как римлянин-эпикуреец, помнишь, как оба мы, ещё гимназистами, восторгались смертью Люция, «…умру шутя, чуть слышно, как истый, мудрый сибарит, который трапезою пышной насытив тонкий аппетит, средь ароматов мирно спит» (цитата из драмы Аполлона Майкова «Три смерти». — Ред.), тебе не хватит только трапезы и «девы милой».

— Ну если ты хотел мне предложить создать всё это, пока ты будешь предаваться кейфу на диване, […] на смертном одре, … чёрт… ложе!!! Никак вовремя хорошего слова не подыщешь, то ты жестоко ошибаешься!

— Слушай, Володя, перестань паясничать, — остановил меня Неволин. — Ведь я не тяжело больной ребенок, которого ты призван развлекать и если бы я не знал, какие добрые чувства руководят тобой, то ведь мог бы даже и обидеться! Ты подумай сам, человек собирается умирать, позвал тебя, чтобы сказать свою последнюю волю, а ты перед ним шута изображаешь.

Я несколько сконфузился.

— Полно, брат. Садись-ка лучше напротив меня к столу, уминай чай с булками и если хочешь, молчи, я не буду в претензии, а хочешь, говори, я, так и быть, готов тебе отвечать, если вопросы не будут носить шутовского характера.

— Хорошо, — отвечал я. — Сокрушаюсь, но должен повиноваться, а потому прежде ещё отправляюсь на поиски за чаем, сахаром и прочим. Ты сколько уже времени не покидал ложа-то?

— Два дня! Ты удивляешься беспорядку.

— Да у тебя тут сам черт ногу сломит.

— Это понятно, потому что если я эти два дня не покидаю ложа, то окружающим не интересуюсь уже больше двух недель.

— Далее? — удивился я, не найдясь сразу, что можно сказать на такое заявление и подошёл к письменному столу, на котором в беспорядке были навалены бумаги. Три конверта бросились мне в глаза, взяв их со стола, я увидал, что они не распечатаны.

— Ты и писем даже не читаешь?

— Зачем? Всё равно я на них не отвечу. Ты, впрочем, можешь читать их, потому что всё равно ты полный хозяин во всём моём бумажном наследстве, которое я оставлю.

Я взял письма и положил их перед собой, налил себе стакан чаю и с жадностью его выпил. Серьёзный, даже печальный тон моего друга, начал волновать меня не на шутку, и я чувствовал, как прежнее присутствие духа меня оставляет; этот тон начинает овладевать мною, и что-то царапает мне горло, так что чай не идёт более.

Неволин лежал и курил. Лицо его было задумчиво, но почти ничего не выражало. Неужели, думал я, человек этот вполне примирился с мыслью о смерти? Не может быть! Однако я ничего ещё не сделал, чтобы разубедить его, я чувствовал, что обязан говорить, и не находил слов. Нет, собравшись с духом, я постарался придать более весёлый вид своей физиономии и обратился к Неволину с вопросом:

— Ведь вот, Пётр, ты говоришь, что уже две недели, как сосредоточен в себе?

— Да, это так.

— В таком случае, я обращусь к тебе с тем же вопросом, с каким Сократ обратился к Феетиту — ты беременен, Пётр?

— Так значит, ты хочешь занять по отношению ко мне то положение, какое занял Сократ в диалоге с Феетитом? Хорошо, я готов посмотреть на тебя в этой роли, хотя бы для того, чтобы сравнить тебя с Сократом! Ну, не посрами же памяти великого акушера!

— Ну, да простит мне в этой попытке дух честного мудреца! — отвечал я, обрадованный, что хоть на минуту развеселил моего будущего самоубийцу. Это придало мне бодрости.

— Вспомни, Неволин, — сказал я — нашу дружбу, почти от детских лет, вспомни школьные годы, подумай над тем, как мы любили друг друга, и должен будешь понять две вещи: первое — то, как было бы мне тяжело потерять тебя, а второе — что обязан, в память нашей дружбы, во всём мне откровенно признаться, т. е. ты должен убедить меня в предстоящей тебе необходимости покинуть этот мир, изобразив мне весь путь, по которому ты дошёл до этого убеждения. Предваряю тебя, что если я буду принужден согласиться с доводами твоей логики — я умру с тобой.

— Ну смотри, — сказал Неволин, — ты будешь посрамлён, а я отомщён! Ты требуешь исповеди. В чем она должна состоять? Чтобы тебе понять […] приведший меня к самоубийству, ты должен будешь проследить со мною весь мой жизненный, подлинный путь в его существеннейших моментах. Это будет тебе нетрудно, так как почти весь, за исключением детства, ты прошёл его вместе со мной, и если что-нибудь тебе и неизвестно, так это путь моей мысли. С ними-то я тебя и ознакомлю. Мы встретились с тобой на школьной скамье и с первых классов гимназии пошли вместе, сойдясь сначала на почве детских забав, а позднее в стремлениях духа. Ты был виновником моего развития. Когда мы встретились с тобой, я был совсем глупым ребенком. Ты толкнул мою мысль в моем умственном убожестве, ты вовремя заметил, со свойственной тебе проницательностью, вредное влияние или, вернее, отсутствие влияния, заботы семьи об умственном развитии её младших членов. Из меня, ленивого, неподвижного, апатичного ребёнка, ты сделал живого, любознательного, трудолюбивого ученика. Я привязался к тебе, потому что глаза мои раскрылись, я увидел в тебе нечто большее, чем друга, больше, чем брата. В школьном пансионе, ты помнишь, смеялись над нашей дружбой, однако никто не смеялся над нами — потому что мы с тобой, а не они нам были нужны.

Я помню, как жадно развивались наши умы, как жадно вливалось всякое новое знание. Время шло незаметно, и вот теперь, я вспоминаю, что первый раз я поставил себе жизненный идеал 15-летним юношей. В то время, ты помнишь, мы с тобой увлекались поэзией. Ты помнишь, «При блеске возвышенных мыслей я зрел яснее великость творения, я верил, что путь мой лежит по земле к прекрасной возвышенной цели» (цитата из элегии Василия Жуковского «Теон и Эсхин». — Ред.). Да, я верил в эти чудесные слова, да и ты верил, да и как не верить им в 15, 16 лет, я и всю жизнь хотел им верить, я любил автора этих слов, но теперь я не понимаю его. Или это был смелый человек, или нарочно закрывший глаза певец и певший о жизни так, как она рисовалась его воображению, а может быть, какие-то неведомые духи обещали ему блаженство, если силою своего слова он очарует людей и заставит их поверить в то, что жизнь — прекрасна. В жизни действительно много миражей и пока путник убедится в их истинной ценности, он обыкновенно успевает дойти до обрыва, над которым стоит столб с роковой надписью «конец». Но оставим это. От поэзии мы с тобой перешли к философии, но и здесь на первых же порах, мы нашли нечто родственное возвышенным словам о великости творения. Пройдя мимо большого числа скептиков, мы остановились на мировоззрении Платона и опять умилялись душой и опять, чуть не со слезами на глазах, мечтали о душах «высшего порядка», витающих в «поднебесных сферах», и с лихорадочной поспешностью искали указаний.

В дивной философской поэзии к воплощению в себе всех «добродетелей». Не знаю, как ты, но я тогда чувствовал себя прямо счастливым, я решил стать «прекрасным» человеком и целью жизни поставил себе стремление к великому самосовершенствованию. В это время я, вероятно, многим казался помешанным: никакие живые радости жизни, наполняющие обыкновенно существование молодёжи, не трогали меня совершенно; я задумчиво равнодушно выслушивал какое-нибудь страстное, кипящее жизнью повествование о подвигах любви или пьяного молодечества и, сделав какое-нибудь замечание, вроде того — как это может вас интересовать? — отходил, оскорблённый в лучших чувствах. Меня возмущал, даже скорее, просто огорчал взгляд большинства знакомых мне людей на женщину. Она казалась мне созданной для того, чтобы высшая красота, которой выразительницей она служит, постоянно звала нас к чему-то лучшему, высшему, недостижимому. Только в этой божественной роли и знал я женщину, только с этой стороны и хотел её видеть. Казалось, она — путеводная звезда, следуя за которой ты обретешь «истину». Эти неопределённые мечтания вскоре стали искать себе выхода в какой-нибудь более конкретной форме и нашли её; да и нельзя было иначе — цель была, вспомогательное средство было, а путь был в тумане — он должен был обрисоваться ясно, и, наконец, я увидал его. Прежде всего, я должен был понять, что я не один в мире и что счастье нужно не только мне, но оно должно быть уделом всех. Одни словом, тебе становится ясным, что я хотел осчастливить мир. Ведь это не мой только удел, это многих живых душ, людей, конечно, а не скотов.

Служение обществу примером добродетели, служения другим, забота о счастье других, в ущерб себе, и чем этот ущерб сильнее — тем лучше, счастливее ты себя чувствуешь. Знакомо тебе это чувство? — Конечно, да не могло быть иначе — ведь ты тоже был человеком. Время шло незаметно; скоро нам с тобой предстояло вступить на страшную дорогу жизни. И я, да и ты, конечно, понимаешь теперь, почему все называют школьное время — лучшим в жизни. Я скажу, что оно не только лучшее, но единственно возможное, потому что жизни ещё нет, потому что мы ещё только мечтаем о жизни, а мечты, да ещё юношеские, конечно, составляют всю её «сладость». С первых же шагов в жизни, при первом столкновении с людьми, я, при всей своей скромности, увидел, что я среди них — очень хороший человек, что таких людей, как мы с тобой, мало, а если и есть, то это самые несчастные люди, терпящие неправду, жертвы несправедливости и людской подлости. Я увидел себя вынужденным стать на защиту этих несчастных, быстро избрал себе дорогу в университете, и думал в качестве адвоката стать на защиту невинных и угнетённых, в качестве борца за правду. Я всюду носился со своими идеалами и вскоре стал посмешищем товарищей. Ты был не так искренен, как я, и, обладая большей долей юмора, прикрывал им священные тайны твоего сердца, и тем сохранил их от осмеяния. Кроме того, дороги наши разделились, ты пошёл на другой факультет и со спокойным духом углубился в изучение прошлого. Я был живее тебя, и прошлое мало меня трогало, я хотел жить настоящим и — оно меня не удовлетворяло. Я видел, что на выбранном мною поприще нельзя сделать многого того, что я считал необходимым. Законы человеческие казались мне слишком жестокими, применение их требовало бесстрастия и душевной сухости — одним словом, я увидал, что не мне заниматься этим делом. Ты помнишь, как я пришёл к тебе и с ужасом рассказывал, что теряю почву под ногами, не знаю, куда идти, что делать. Помнишь ты этот момент? Здесь начался перелом всей жизни.

Неволин перевёл дух.

— Да, помню, помню, как ты был взволнован. Налить тебе чаю? — добавил я.

— Налей! — мрачно сказал Неволин и замолчал.

Лицо его было взволнованно и бледно. Он чувствовал, что пропускал один эпизод своей жизни, о котором сам же рассказывал мне, и, видимо, пропускал умышленно. Я ждал момента, чтобы напомнить ему об этом.

— Ты помнишь, — продолжал Неволин, отхлебнув два глотка горячего чаю, — что ты сказал мне тогда. Как друг, ты указал мне новый путь. Ты сам признался мне, что согласен со мной. Ты сам сказал мне, что жизнь совсем не то, чем мы её себе представляли в наших наивных мечтаниях, что непосредственно живой деятельностью ничего нельзя сделать путного, но что есть иное средство, которым можно осчастливить мир и самого себя. Надо только оставить все идиллические мечтания, отречься от романтических бредней, а вместе и от живой жизни и уйти в науку. Наука откроет тебе новые горизонты — я говорю твоими словами — и новый мир, лучше этого, откроется для тебя и в небе, и на земле, и в водах, и под землею. Только служа ей, как Богу, ты можешь не жить со всеми и, всё-таки, жить. Вообрази безумную радость Галилея, когда он мог, издеваясь над озверевшей слепой толпой, крикнуть ей «а всё-таки, она вертится». В момент упадка культурнейшей нации, когда не один человек, а целый народ дошел до сознания, что всё в мире «прах и суета», только наука вновь возродила его к жизни. Истина, не заоблачная, а стоящая на твердом основании науки, стала новым богом людей, на алтарь которого такие герои, как Бруно, с радостью несли свое, им уже больше не нужное тело, чтобы освободить свой мощный дух. Я теперь уже не помню всего того, что ты ещё говорил, но точно новое солнце засияло мне на небе. Я вспомнил наши школьные увлечения, вспомнил вечные вопросы, над разрешением которых мы мучились, и мне вдруг стало как-то неловко самого себя, неловко пред тобой, что я сам не мог дойти до такой простой истины. С этих пор я погрузился в науку. И тут началось моё мученье, потому что за что только я ни брался, я видел в конце концов, что самые важные проблемы не решены, да и не будут решены. Глубокая вера в человеческий гений и разум стала во мне колебаться. В это время мне на глаза попался Кант; я вспомнил поставленную им границу попыткам человеческого разума узнать вещи «per se», я кинул книги и, оставив науку с её беспомощностью, вечными спорами и раздражающе-манящей недоступной долею неведомого, желанием перескочить самое себя.

— «Я философию постиг, я стал магистром, стал врачом», — одним словом, ты овладел «адским ключом» (перефраз монолога Фауста. — Ред.), понял всё, и тебе стало скучно, как Фаусту, — попытался я опять пошутить, — В таком случае ты ошибся, адресовавшись ко мне.

— Не скучно, а больно, — продолжал Неволин, не обратив внимания на мою шутку. — Больно оттого, что я уже начинал сомневаться в смысле существования. Роковые вопросы стали посещать меня всё чаще. «Жизнь-борьба» — вот тезис, говорил я себе, все борются — это ясно; но для чего, за что мы должны бороться — вот вопрос. Не знаю, что бы случилось, если бы в это время не произошёл со мной казус, о котором ты знаешь, хотя кажется, и не всё. Быть может, мы не говорили бы сейчас о том, о чём идёт речь.

Неволин замолчал. Видимо, он собирался с духом и хотел посвятить меня во все подробности своего романа, но это было тяжело ему, вспоминания о главной неудаче своей жизни, которая, вероятно, и была единственной причиной его мрачного намерения, видимо, до сих пор доставляло слишком болезненное ощущение. Я не мешал его сосредоточенности. Признаюсь, исповедь Неволина наполнила всё моё существо тяжёлым гнетом. Я помню минуты отчаяния, в которое впадал, что слишком живой, пылкий дух в эти минуты действительно прибегает ко мне, ища спасения в моём рассудочном взгляде на жизнь и, большей частью, мне удавалось создать ему новую иллюзию, взамен прежнего, ниспровергнутого жизнью бога. Неволин не мог жить сам для себя и в себе — перед ним всегда должно было быть нечто высшее — идеал. Раз высшая цель была налицо — он шёл к ней неудержимо, препятствий не существовало на его пути. Но, как только мерк блеск его путеводной звезды, так он останавливался, как локомотив, лишенный притока пара. Я приводил параллель между нами и, почти соглашаясь с Неволиным, находил, что только большая душевная моя уравновешенность даёт мне возможность избежать такого перелома. Мысли мои приняли неопределённое направление, как вдруг взгляд мой, бесцельно блуждавший с предмета на предмет, остановился на нераспечатанных письмах к Неволину, порученных им моему вниманию. Я взял одно из них — и по конверту узнал мое письмо, которым я приглашал с неделю назад Неволина к себе и осведомлялся в шутливом тоне о его здоровье — я положил моё письмо в карман и взял другое. Почерк был мне знаком, но я не мог припомнить точно автора. Я разорвал конверт и посмотрел подпись: «Твой друг Савин». Я знал его — это был один из тех наших общих друзей, с которым Неволин переживал период своего «Sturm und Drang’а». С прежним восторгом Савин сообщает, после длинного промежутка, своему приятелю о получении целого транспорта каких-то книг и удивительных коллекций и звал его к себе на помощь, выражая надежду разделить ликование. Я не мог не улыбнуться, читая этот детский лепет человека, всю жизнь свою не знавшего ничего, кроме науки, и ограничившему знакомство с жизнью своим кабинетом. Жизнь, ключом кипевшая в Неволине, не могла с этим помириться. Отвечать на это письмо было нечего — пославший, вероятно, забыл о нём, углубившись в фолианты и коллекции.

Совершенно равнодушно я потянулся к третьему письму. Не обратив внимания на незнакомый почерк, я задумчиво разорвал конверт и медленно развернул небольшой листок почтовой бумаги, сложенный вдвое. Письмо было недлинно, но выразительно и не имело обращения: «Я окончательно проверила себя. Решено! Я вся твоя или ничья! Делай, что хочешь, моя судьба и жизнь в твоих руках. Если через неделю я не получу ответа, то буду знать, что всё кончено, и мы никогда не встретимся более. О.»

Если бы не крайняя задумчивость Неволина, он не мог бы не заметить, что как изменилось моё лицо, и немедленно заинтересовался бы письмом. Но это не входило в мои планы. Неволин интересовал меня теперь уже не как друга, но как исследователя-психолога. Я сделал над собой усилие и, поборов волнение, постарался придать лицу равнодушный вид, и, не желая прерывать течения его мыслей, собирался вооружиться терпением и ждать, к счастью, ждать пришлось недолго.

- Сейчас, — начал Неволин, — передо мной снова прошло всё то время и лица, с которыми я хочу тебя познакомить, и я ещё раз вижу, что я прав, и ничто не изменит моего решения. Слушай! Два года назад я встретил девушку, которая заставила меня первый раз в жизни задуматься над чувством любви, задуматься серьёзно. Ты знаешь, как свято относился я к этому чувству. Детские романтические мечтания, смешно, конечно, не менее детское, но всё же принадлежавшее уже зрелому человеку, какое-то преувеличенно-возвышенное мечтание о роли женщины в жизни. В 16 лет мы с тобой оба были рыцарями из романтических баллад — ты скорее познакомился с жизнью, скорее понял её по ней самой и переменил железные доспехи на сюртук без боли в сердце, мне же было мало жизни; поэтическое настроение, владевшее тогда мною, одевало самую жизнь в невинно-белый венчальный наряд. Я ни за что не хотел мириться с Шопенгауэром, и его «метафизика любви» казалась мне позорным пятном, которое он сам наложил на свою философию. Я не хотел верить в несуществование любви для любви, не хотел видеть той страшной леденящей пустоты в этом чувстве, независимом от человека; не хотел верить в то, что высшие стремления духа здесь ни при чем, не допускал мысли, чтобы всё, решительно всё в жизни, самые небесные мечтания были направлены к тому, чтобы совокупными усилиями, как бессловесные слуги, даже рабы животной природы, служили одной ей поставленной цели — продолжению рода. Неужели это единственное призвание женщины? Неужели вся возвышающая душу красота этого последнего слова творения направлена к тому, чтобы вечно возбуждать в нас одно и то же, земное, нужное природе, желание. Нет, не может быть. Логика Шопенгауэра неумолима в своей холодной жестокости, но почему же все протестует в нас против этого уничтожения духа, почему эта логика кажется нам отвратительной? А потому, что мы слишком любим жизнь. Это влечение, которому послушно всё, Гартман (немецкий философ второй половины XIX века Карл Роберт Эдуард фон Гартман. — Ред.) назвал «предсознательным» и был прав. Потому и не хотим мы верить этим учениям. Потому и противен нам пессимизм, приводящий к отрицанию жизни, к желанию небытия, что важное «бессознательное» не мирится с ним, а мы — его рабы! Действительно, неужели неясно, что чувство, привязывающее нас к жизни, бессознательно; оно имеет другое название — «инстинкт жизни». Но ведь я не животное, чтобы подчиняться инстинктам; нужно иметь достаточно воли, чтобы побороть его! Раз ум говорит нам, что жизнь есть страдание, направленное к тому, чтобы заставить страдать всё новые, новые жизни, нужно пресечь зловредное, слепое в природе и идти всем, и возможно быстрее, к концу.

К тому концу, который нам возвещён религией и предсказан наукой. Стоит взвесить радости жизни и страдания и понять, что радости ничтожны, а страдания безмерны и не имеют нравственного оправдания. Вспомни Ивана Карамазова, когда он говорит о детских слезах. Всему блаженству мира не оплатить цены этого чистого жемчуга. А ведь никто из нас не задумается над мыслью, имеет ли он право заставлять проливать эти слёзы? Да и задумываться незачем — раз ты остался жить, «бессознательное» жизни толкает тебя на это безумное преступление, потому что ты не в силах устоять против соединённого действия всех рабов «бессознательного»! Довольно! Надо понять и кончить. Возьми в пример жизнь Леонардо — идеалиста в молодости и провозвестника пессимизма впоследствии. Бедный итальянец кидался во все стороны жизни, пока не понял, что всё бесплодно, что ничто, кроме смерти, не даст ему удовлетворения. Правда, что самоубийство не есть окончательная цель пессимизма — ты убиваешь себя, а не самую жизнь. Но нужно быть героем, для того, «чтоб жизнь поняв — остаться жить», остаться жить, поняв, что ты ничто более, как один из бессознательных деятелей подбора — «производитель» на заводе человечества. Я не могу мириться с этим, эта роль слишком низка для меня, она вступает в резкое противоречие с теми запросами, которые я предъявил жизни, вступая в неё. Сверхчеловек Ницше — этот «победитель» в «подборе», переоценивший все истины древней морали и потому толкающий падающего и помогающий утонуть тонущему — противен мне до того, что переворачивает всё существо моё. И вот теперь настала минута, когда я хочу воскликнуть вместе с Сенекой: «Сократ, учитель мой, друг милый, к тебе иду!»

Неволин опустил голову, он тяжело дышал, и было видно, что это объяснение ему дорого стоило. Казалось, он высказал всё то, что давило до мучительной, нестерпимой боли его сознание. Мне было жаль его и совестно за себя — как я мог сразу не обратить его внимание на письмо. Теперь я не знал, как это сделать, письмо лежало у меня в кармане.

— Ну теперь ты знаешь всё, — проговорил упавшим голосом Неволин. — И молчишь. Конечно, я понимаю тебя, тебе нечего сказать мне — логика неотразима, и ты теперь чувствуешь себя весьма скверно. Ну, я выручу тебя, — сказал он, вставая и подходя к письменному столу.

— Вот тебе два письма, — сказал он, подавая два запечатанных конверта. — Вот этот к ней, а это тебе, в последнем ты найдешь указания, как и когда передать его по назначению. Ну, а теперь прощай и иди домой! Прощай, Володя, и прости меня, если когда-нибудь я сделал тебе какую неприятность!

Мы обнялись. Я был тронут до слёз, боялся совсем разреветься.

— Прощай, мой друг, но дай мне слово подумать ещё один день, а ты исполнишь мою просьбу?

— Зачем?

— Ну, если это моя последняя к тебе просьба, неужели ты мне откажешь?

— Ну хорошо, согласен, — сказал он не без колебания.

— Даёшь слово?

— Даю.

Мы обнялись ещё раз, и я вышел из его кабинета. В передней меня встретил Фёдор; он смотрел на меня вопросительно.

— Послушайте, Фёдор, — обратился я к нему. — Когда Вы меня проводите, то передайте барину вот это письмо и скажите, что я просил обязательно прочесть его! Да не уходите от барина, пока он не прочтёт письма — последите за тем, чтобы он его действительно прочёл, а не бросил в камин.

— Слушаю, барин, будьте покойны.

Я выбежал на улицу…

Когда я пришёл на другой день к Неволину, я не застал его дома. Встретивший меня Фёдор, улыбаясь, как масляный блин, низко поклонился чуть не до самой земли и сказал:

— Благодарю Вас покорно, батюшка Владимир Сергеевич, вернули Вы мне барина, уехали они вчерась, а Вас приказали мне просить к нам шафером, уж мы в надежде!

Вот тебе и философия, подумал я, вот тебе и неотразимая логика.