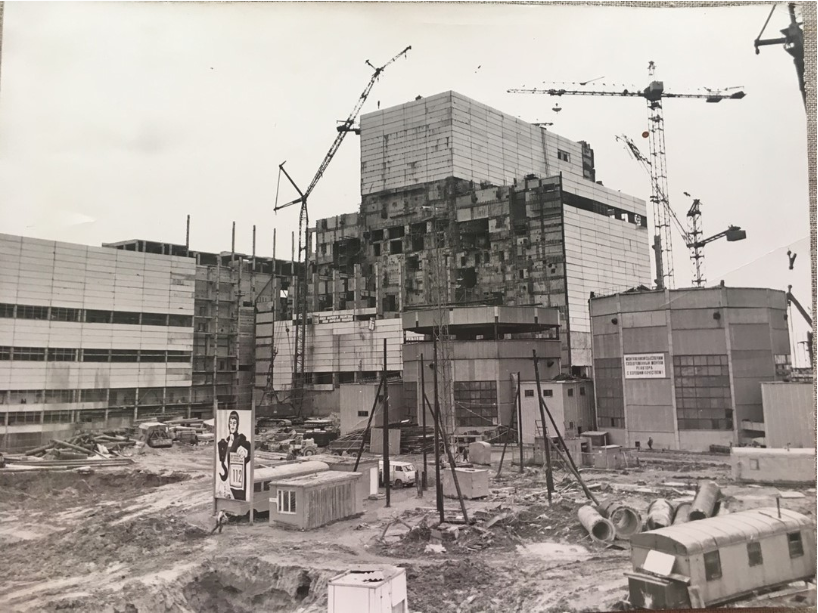

К 1990 году СССР был одним из лидеров по мощности электростанций и уступал первенство только США. Весомый вклад в такую производительность делали атомные электростанции. Меньше чем за половину века в стране возвели 16 АЭС: от Обнинской в 1954 году (первой в СССР и в мире — ныне действующей только как научно-исследовательский и мемориальный комплекс) до Хмельницкой в 1987‑м.

Такие темпы впечатляли, но за ними нередко стояли поспешность, жёсткая экономия и необоснованные риски. Печальным итогом такого ускоренного развития стала катастрофа на Чернобыльской АЭС, которая заставила и СССР, и весь мир пересмотреть отношение к атомной энергетике. Например, между 1986 и 1988 годами в СССР вывели из эксплуатации большинство реакторов чернобыльского типа. А вот долгосрочным и не столь очевидным последствиям — к примеру, влиянию радиации на здоровье людей и окружающую среду — внимания уделялось куда меньше.

На Западе тоже размышляли об опасности ядерной энергии. Например, колумнист Габриэль Шенфельд, специалист по истории Германии и СССР ХХ века, в 1990 году написал большую статью об экологической ситуации после Чернобыльской катастрофы и проблеме радиации в Советском Союзе.

VATNIKSTAN перевёл этот материал, не меняя смыслы и акценты отредактировал для комфортного чтения на русском, а также снабдил комментариями, которые помогут глубже разобраться в теме. Обратим внимание и на то, что автор нередко заключает тезисы в кавычки, как бы цитируя что-то или кого-то — но найти источники этих цитат не всегда возможно. Итак, речь пойдёт о ядерных могильниках, известных и забытых катастрофах, массовой панике вокруг радиации и такой же массовой беспечности.

«Советский Союз: нарастает радиационная буря»

Пугающий тур по стране радиоактивной колбасы, отравленного лука и лысых детей

Габриэль Шенфельд, декабрь 1990 года

150 лет назад русский философ Пётр Чаадаев писал: «Мы одна из тех наций, которые каким-то образом не являются частью человечества, а существуют только для того, чтобы преподать миру какой-то ужасный урок». В ядерной сфере непрерывно распространяются ужасающие экологические страшилки из СССР, что подтверждает: Советский Союз преподаёт миру очередной страшный урок.

Примечание: Дословно цитата Чаадаева звучит так: «Мы составляем как бы исключение среди народов. Мы принадлежим к тем из них, которые как бы не входят составной частью в род человеческий, а существуют лишь для того, чтобы преподать великий урок миру».

Недавние разоблачения из СССР показывают, что глухая изоляция от общественного контроля, которой так долго пользовалась советская атомная промышленность, оставила наследство в виде загрязнения природы и небрежных методов управления — и что-то поделать с этим наследием чрезвычайно трудно. Даже официальные лица в СССР сегодня утверждают, что страна превращается в свалку ядерных отходов. Учитывая склонность России к преувеличениям, последние признания во всё более откровенной советской прессе убедительно показывают, что проблемы с ядерными отходами и атомной безопасностью остаются очень серьёзными.

В 1989 году, когда СССР впервые опубликовал ежемесячную статистику и годовой отчёт о работе атомных электростанций, произошло 118 незапланированных остановок и 100 «незапланированных сокращений мощности», что было представлено как «снижение» по сравнению с 1988 годом, по которому нет никаких цифр. Четверть остановок случилась на Балаковской атомной станции (Саратовская область. — Прим.), рядом с ответвлением одного из крупнейших водохранилищ в СССР. Власти объяснили остановки тем, что «персонал не выполняет работу должным образом», а также «ленью управленцев» и «слабостью операционных процессов». Большая доля отключений может быть хорошим знаком, если означает, что власти готовы жертвовать электроэнергией ради безопасности. Но в советских отчётах также указывается, что, наряду с несовершенством конструкций, причинами остановок становится человеческий фактор. Это те же проблемы, что привели к Чернобылю: ошибки сотрудников, некачественное техническое обслуживание и плохая координация.

Одна из самых серьёзных ошибок случилась в июне 1989 года на объекте в Курске, когда из-за «халатности рабочих» радиоактивная вода пролилась из контура охлаждения, «залила половину станции» и попала на территорию вокруг энергетического реактора.

Сведения за первую половину 1990 года показывают, что ситуация ухудшается.

Доля незапланированных остановок увеличилась на 15%, в основном из-за «ошибок сотрудников и заводских дефектов оборудования». В июле Смоленский ядерный реактор, который имеет «такую же конструкцию», как Чернобыльский, пришлось остановить из-за загоревшегося кабеля. Директор Смоленской станции беспокоится, что советское электрооборудование некачественное. «Подумайте о кабеле, — говорит он. — За границей его изолировали бы огнеупорным материалом, а мы, как и раньше, используем промасленную бумагу: она дымится при малейшем перегреве». Виктор Сидоренко, высокопоставленный чиновник по ядерной безопасности, так говорит о советских реакторах: «Наши проекты, увы, отстают от стандартов ведущих зарубежных стран».

Советская пресса раскрыла, что последние 15 лет недалеко от Красноярска строят секретный «объект № 27» — подземное хранилище отработанного ядерного топлива, привезённого из-за границы. Часть объекта разместится в туннеле под Енисеем, одной из крупнейших рек Сибири. «Радио Москвы» сообщает, что из-за опасности загрязнения реки, близости большого города и риска землетрясений в этом районе строительство оспаривают и учёные, и местные депутаты Верховного Совета СССР. В обмен на проживание рядом с ядерным могильником горожанам обещают «свиноводческий комплекс» и всяческие льготы. Но, по информации «Радио Москвы», более миллиона человек из Красноярска и окрестностей борются за прекращение строительства. Население Красноярска — 900 тысяч человек.

На советском Крайнем севере СССР, где в 1950‑х и начале 1960‑х годов проводили наземные ядерные испытания, власти признают «резкий рост онкологических заболеваний» среди коренного чукотского населения. «Московские новости» сообщают, что рак печени здесь поражает людей в десять раз чаще, чем в среднем по стране, а смертность от рака пищевода — «самая высокая в мире». Число случаев лейкемии и рака желудка удвоилось за последние 20 лет. Издание также утверждает:

«Всё это ведёт к значительному сокращению продолжительности жизни и росту детской смертности среди коренного населения».

Есть сведения, что масштабная проблема с ядерными отходами существует и в Центральной Азии. По словам полковника Николая Петрушенко, одного из депутатов в новом советском парламенте, в Казахстане есть более 70 тысяч невоенных «радиоактивных источников», распределённых по 8 664 установкам. 10% из них необходимо захоронить, и эта задача поручена жилищно-коммунальным службам. Московское телевидение объявило, что недалеко от Ташкента, в соседнем Узбекистане, обнаружены радиоактивные контейнеры, а «специалисты расценивают это открытие как чрезвычайную ситуацию». Неподалёку, в древнем Самарканде, больные раком непреднамеренно подверглись воздействию «источников радиоактивного излучения», обнаруженных в местной онкологической больнице.

На протяжении более чем десяти лет, начиная с 1949 года, наземные ядерные испытания проводились и в Казахстане. Люди, живущие рядом с испытательным полигоном в Семипалатинске, страдают от серьёзных проблем со здоровьем.

«Известия» сообщают, что средняя продолжительность жизни в этом районе за последние два десятилетия сократилась на три года. Врачи говорят, что у половины местных жителей, которых они обследовали, обнаружен так называемый «семипалатинский СПИД» — заболевание, характеризующееся «резким ослаблением иммунитета».

Власти признали, что местная больница, якобы отвечающая за борьбу с бруцеллёзом (инфекции, которая передаётся человеку от животных и характеризуется множественным поражением организма. — Прим.), на самом деле тайно управляется третьим отделом советского министерства здравоохранения и изучает воздействие радиации на человека. В письменном заявлении директора клиники отмечается:

«Исследовано только 25–30% населения, подвергшегося ионизирующему излучению с 1949 по 1963 год. <…> Ещё около 10 тысяч человек изучены как контрольные группы. <…> Некоторые из участников контрольных групп — выходцы из населённых пунктов, которые не загрязнялись продуктами деления».

В Новосибирске власти подготовили радиационную карту города, чтобы распространить её среди жителей и развеять опасения заражения. Карту составили с помощью вертолёта, на борту которого находились радиационно-чувствительные приборы. Всего на карте указано 84 «радиационных аномалии». 14 из них спровоцированы радиоактивными ампулами из научных и промышленных приборов, которые должны были захоронить в специальном месте, но вместо этого «бездумно и безрассудно разбросали по улицам и дворам».

Удалось установить, что «десятки аномалий» появились в результате масштабного хищения государственной собственности. Воришки уносили «радиоактивные кирпичи, деревянные балки, шифер и металл», чтобы построить из них сараи и дома или что-то благоустроить на даче. Оказалось, что водопроводные трубы в садово-огородном кооперативе украдены с промышленного предприятия — раньше через них перекачивали радиоактивную пульпу. Получается, что в течение многих лет садоводы поливали овощи водой с остатками радия-226. Рабочие в специальной экипировке расчистили все новосибирские «аномалии», за исключением радиоактивной полосы площадью 40 акров (161 874,4 квадратных километров — Прим.) в устье реки Ельцовки 2‑й. Эта территория была «снесена самой рекой в верховьях, где когда-то безответственно сбрасывали загрязнённую почву».

Советское телевидение показало, что в Москве, где живут около девяти миллионов человек, работают девять исследовательских ядерных реакторов. «Эта цифра приводится впервые», — говорится в отчёте. Исследовательские реакторы располагают в крупных городах и в США, но советское заявление особенно беспокоит. В докладе утверждается, что в настоящее время «радиологическая защита москвичей является одним из важнейших и ответственных вопросов» и что власти планируют регулярно составлять карты уровня радиации в городе, чтобы публиковать их и продавать горожанам. Это сообщение последовало за недавним пленумом московского городского комитета коммунистической партии, где «остро обсуждалась радиологическая ситуация в столице».

Радиационная «катастрофа» — такое слово использует внутренняя служба «Радио Москвы» — действительно недавно произошла недалеко от города. Во время регулярного радиационного мониторинга Подмосковья обнаружили зону «высокой радиации». Источником оказались 200 тонн радиоактивного металла на территории Подольского завода цветных металлов. Московское телевидение сообщило, что половина алюминиевых плавильных печей на стройплощадке была загрязнена и железнодорожники отказались обрабатывать продукцию завода, а соседние заводы прекратили работу. Власти начали расследование, но в радиосообщении говорилось, что «сейчас почти невозможно сказать, кто это сделал, потому что металлолом поступает со всей страны». «Радио Москвы» также сообщило, что на подмосковной свалке нашли большое количество радиоактивного тория, который просачивался в грунтовые воды.

Советский Союз рассекретил информацию о десяти авариях на атомных электростанциях с 1964 по 1985 год. Несколько несчастных случаев привели к смертям и значительным выбросам радиоактивности.

• 6 февраля 1974 года из-за разрыва контура охлаждения на Ленинградской атомной электростанции в окружающую среду попала «высокорадиоактивная вода». Погибли три человека.

• В октябре 1975 года полтора миллиона кюри «высокорадиоактивных радионуклидов» попали в окружающую среду через вентиляционную трубу из-за дефекта металла в активной зоне того же ленинградского реактора. Швеция и Финляндия обратились к советскому правительству с запросом информации, так как обнаружили повышенную радиацию в своих странах.

• В 1977 году расплавилась половина топливных сборок в активной зоне Белоярского ядерного реактора (Свердловская область. — Прим.). Советский отчёт не объясняет, что вызвало аварию, но отмечается, что ремонт занял около года, «в течение которого персонал станции чрезмерно облучился».

• 31 декабря 1978 года операторы потеряли контроль над тем же белоярским реактором: плита потолка машинного отделения обрушилась в масляный резервуар турбины. Начался пожар, в котором сгорел центральный кабель управления реактором. Согласно советскому отчёту, «восемь человек получили передозировку» при попытке охладить реактор.

• В октябре 1982 года на Армянской АЭС взорвался генератор. Когда загорелся машинный зал, большинство операторов станции «в панике бежали, оставив реактор без присмотра». Чтобы «спасти реактор», пришлось прилететь рабочим с другой атомной электростанции.

• 27 июня 1985 года на Балаковской АЭС (Саратовская область. — Прим.), недалеко от Волги, взорвался предохранительный клапан — от выпущенного пара погибли 14 человек. Причиной аварии стала «нестандартная поспешность и нервозность из-за ошибок неопытного обслуживающего персонала».

Последствия Чернобыля остаются единственной наиболее серьёзной проблемой радиационного загрязнения в СССР. Однако препятствий к дезактивации пострадавших районов так много, что есть все основания сомневаться, что Советский Союз добьётся прогресса в этом направлении.

Соединённые Штаты тоже испытывают проблемы с загрязнением окружающей среды из-за производства ядерного оружия, и объём затрат на ликвидацию последствий показывает, что полное устранение проблем в СССР маловероятно. Министерство энергетики США и Конгресс подсчитали, что привести в порядок производство ядерного оружия будет стоить от 100 до 200 миллиардов долларов — это примерно соответствует дефициту нашего бюджета на 1989 год. Советский Союз, чьи проблемы с радиационным загрязнением, по общему мнению, намного масштабнее, страдает от гораздо большего дефицита бюджета, который в процентном отношении к валовому национальному продукту превосходит дефицит Соединённых Штатов. Помимо урегулирования бюджета, есть и другие претенденты на скудные ресурсы СССР.

Хрупкая промышленность Советского Союза взывает к денежным вливаниям. Попытка Михаила Горбачёва реструктурировать беспорядочную плановую экономику страны отнимает ещё больше средств ради на широко заявленной, но пока незаметной отдачи.

Даже в том невероятном случае, если ресурсы для борьбы с экологическими проблемами появятся из ниоткуда, радиационному загрязнению придётся конкурировать с другими, более привычными экологическими фиаско, чьи последствия для здоровья и экономике в краткосрочной перспективе кажутся страшнее радиации.

Аральское море испаряется из-за непродуманной ирригационной политики, и теперь песчаные бури из соли и химических удобрений обрушиваются на Центральную Азию и приносят с собой роскошный букет болезней. Чрезвычайное загрязнение воздуха и воды сейчас характерно для советского промышленного ландшафта, а в некоторых городах достигло кошмарных научно-фантастических масштабов.

В Киришах (Ленинградская область. — Прим.) женщины жалуются на струпья, которые возникают у них из-за ядовитых химикатов с биохимического завода одноклеточного белка. В Свердловске 93 студента Уральского государственного университета, которых привлекли к уборке лука, позже потеряли сознание от «боли в суставах».

Врачи определили, что у них «массовые заболевания периферической нервной системы». Выяснилось, что в почве, из которой они собирали лук, концентрация химических веществ и пестицидов превышает допустимый уровень в 20–120 раз. В советском отчёте отмечается, что пострадали и школьники.

В украинских Черновцах осенью 1988 года около 300 детей заболели желудочными коликами и галлюцинациями, а затем потеряли волосы. Согласно «Московским новостям», болезнь спровоцировала массовый отток жителей из города. Родители, отчаявшись отправить детей в безопасность, «штурмовали железнодорожный вокзал, осадили аэропорт и боролись за место в автобусе». Из города выехали более 40 тысяч детей. Какой ни была бы причина, недуг, известный в СССР как «химическая болезнь», никуда не исчез. И хотя с ноября 1988 года в Черновцах не зарегистрировали ни одного случая полного облысения, «более мягкая» версия болезни привела к тому, что по меньшей мере 220 детей и 51 взрослый частично облысели. «Химическую болезнь» также фиксируют и в других регионах.

Примечание: Вокруг этого ЧП сложилось немало мифов, не все они связаны с радиацией. Среди причин называли и опасную плесень, и кислотные дожди, и даже диверсию афганских моджахедов. Подробнее о ситуации с научной точки зрения можно прочитать в статье «„Странные“ события 1988 года» Юрия Костоглодова. Автор рассматривает официальную и неофициальную версию, а также обращает внимание на несколько интересных деталей — например, что эпидемия началась так же внезапно, как и закончилась.

И даже при нарастании таких драматических проблем со здоровьем, нет никаких оснований полагать, что борьба с радиацией станет наивысшим приоритетом.

В отличие от большинства обычных промышленных загрязнителей, многие из которых легко обнаружить по виду и запаху, радиация незаметна, как и её воздействие на здоровье в краткосрочной перспективе. Конкретные случаи заболеваний редко удаётся связать с радиацией, если доза облучения незначительная. Общее мнение таково, что подсчёт случаев рака из-за облучения — статистическое искусство, в котором всегда есть неточности. «Ошибки в расчётах непременно будут очень значительными», — говорит биофизик Дмитрий Гродзинский, член Украинской академии наук.

Будет неудивительно, если власти предпримут небольшие усилия по очистке и позволят населению научиться жить с повышенной радиацией. Такое возможно, учитывая ограниченность советских ресурсов и круг проблем, требующих неотложного внимания, а также вероятность того, что последствия радиации для здоровья окажутся скромными и отдалёнными по времени.

Картина советских усилий, которая складывается из свидетельств, всё больше наводит на мысль, что власти выбрали это направление или просто движутся по нему в силу обстоятельств. С одной стороны, в некоторых наиболее пострадавших регионах всё ещё моют деревья и дома, асфальтируют дороги и закапывают радиоактивную почву. Продолжается эвакуация деревень, где обнаружили особенно сильную радиацию. С другой стороны, в Белоруссии, где пятая часть территории загрязнена после аварии на Чернобыльской АЭС, сообщения советских журналистов и заявления официальных лиц и учёных указывают, что во многих случаях власти просто поднимают белый флаг перед невидимой и неопределённой опасностью.

Советская очистка главным образом была направлена на обеззараживание населённых пунктов. Загрязнённые сельскохозяйственные угодья продолжают использовать. Заражённые радиацией поля обрабатывают обычными тракторами, потому что за три года после Чернобыля, по словам первого заместителя председателя Совета Министров Белоруссии, было поставлено всего 825 тракторов с «герметичными кабинами», «что в несколько раз меньше, чем нужно. Действительно, у них нет воздушных фильтров».

Три ведущих советских врача, пишущие в «Правде», сообщают, что «не хватает сельскохозяйственных машин с герметичными кабинами, мало специальной одежды… ощущается нехватка душевых кабин. <…> Результатом становятся дополнительные дозы, а радиоактивные вещества попадают в жилые помещения».

Поскольку загрязнённые сельскохозяйственные угодья продолжают использовать, безопасность продовольствия беспокоит и власти, и общество. «Последние два-три месяца перед забоем животных нужно кормить „чистым кормом“», — предлагает А. Гуляев, корреспондент газеты «Сельская жизнь». Журнал «Военные знания» инструктирует читателей: «Крупному рогатому скоту и свиньям на откорме, а также тягловым животным можно давать корма с содержанием цезия-137 и стронция-90, но только если концентрация не превышает нормы ежедневного рациона». Этих животных следует кормить только «чистыми» кормами за две-четыре недели до забоя, потому что «в этот период количество стронция-90 и цезия-137 в мышечной ткани значительно уменьшается».

Одна из проблем в том, что «грязному» скоту разрешено пастись в «чистых» районах. Как следствие, «всё больше и больше земель загрязняется их навозом». Другая проблема, по словам биофизика Гродзинского, связана с «сотнями тысяч уток», попавших в Чернобыльскую зону. Они разлетаются «по самым разным местам». Но «нежелательно, чтобы население употребляло в пищу радиоактивную дичь», сухо отмечает он. Гродзинский предложил снабдить всех дозиметрами, как «японцев, которые на рынках измеряют радиоактивность капусты и рыбы». Учёный считает, что «существует большая вероятность того, что заражённый продукт окажется на столе».

Одним из заражённых продуктов, который чаще всего попадает на стол, — грибы, деликатес, особенно склонный поглощать радиацию.

С 1986 по 1988 год продажи сушёных грибов из сильно загрязнённого района Народичи в Украине выросли более чем в семь раз — с 1,3 до 9,4 тонны в год. Такие грибы продают в Запорожье, Крыму и Краснодарском крае. В Новосибирске дозиметры в лаборатории активировались, когда работники заваривали чай. Чай продавался как смесь грузинского и индийского, но оказалось, что это «смесь грузинского чая плюс». Среди ингредиентов обнаружились цезий-137 и цезий-134, которые принесло на грузинскую чайную плантацию чернобыльским облаком в 1986 году.

По словам Василия Яковенко, члена Центрального комитета Коммунистической партии Белоруссии, холодильные камеры для мяса на мясокомбинатах республики «набиты „грязными“ тушами 1986 года выпуска» и «десятки тысяч тонн этого опасного мяса» использовали как пищевую добавку. Официальные лица признают, что с августа 1986 по март 1989 года «мясо, заражённое цезием» из сильно облучённых районов рядом с Чернобылем доставляли в Ярославль и продавали ничего не подозревающим покупателям. 800 тонн радиоактивного мяса «в разных пропорциях» смешали с чистым мясом и приготовили из него «радиоактивную колбасу». Министерство здравоохранения одобрило это, но отметил все документы об этом мясе как «только для официального использования».

Радиоактивное мясо и продукты могут портиться. Но Дмитрий Попов, которого советская пресса называет «главным экспертом страны» по радиоактивным осадкам, считает, что позволить заражённому цезием мясу гнить — это преступление. Такое мясо можно было бы «обработать по рекомендуемой технологии, разбавить чистым мясом и другими ингредиентами, а затем подать на стол рабочих».

Учёного также огорчает, когда впустую пропадает картофель. Недавно Москва отказалась от целого грузового поезда с картофелем, когда дозиметры «зашкалили» при измерении. По словам Попова, в прошлом году столица осталась без картофеля из-за такого «невежества», но дела налаживаются.

«С нашей стороны потребовалось много усилий, чтобы доказать, что содержание цезия в картофеле практически равно нулю. Грязь просто нужно смыть, как это делает каждая домохозяйка, прежде чем чистить картошку».

Органы гражданской обороны помогают в очистке продовольственных запасов, публикуя простые инструкции по обработке продуктов, пострадавших от радиоактивных осадков. Мясо, сыр, масло и творог должны быть «обезврежены путём удаления верхнего слоя на глубину не менее двух-трёх миллиметров». Рыбу, овощи и фрукты необходимо промыть «струёй воды и при необходимости срезать внешний слой». Молоко следует «тщательно прокипятить, и из него можно сделать творог (во время приготовления и хранения происходит естественное снижение радиоактивности)». Другие жидкости, например растительное масло, «можно дезактивировать, дав им настояться (от трёх до пяти дней)».

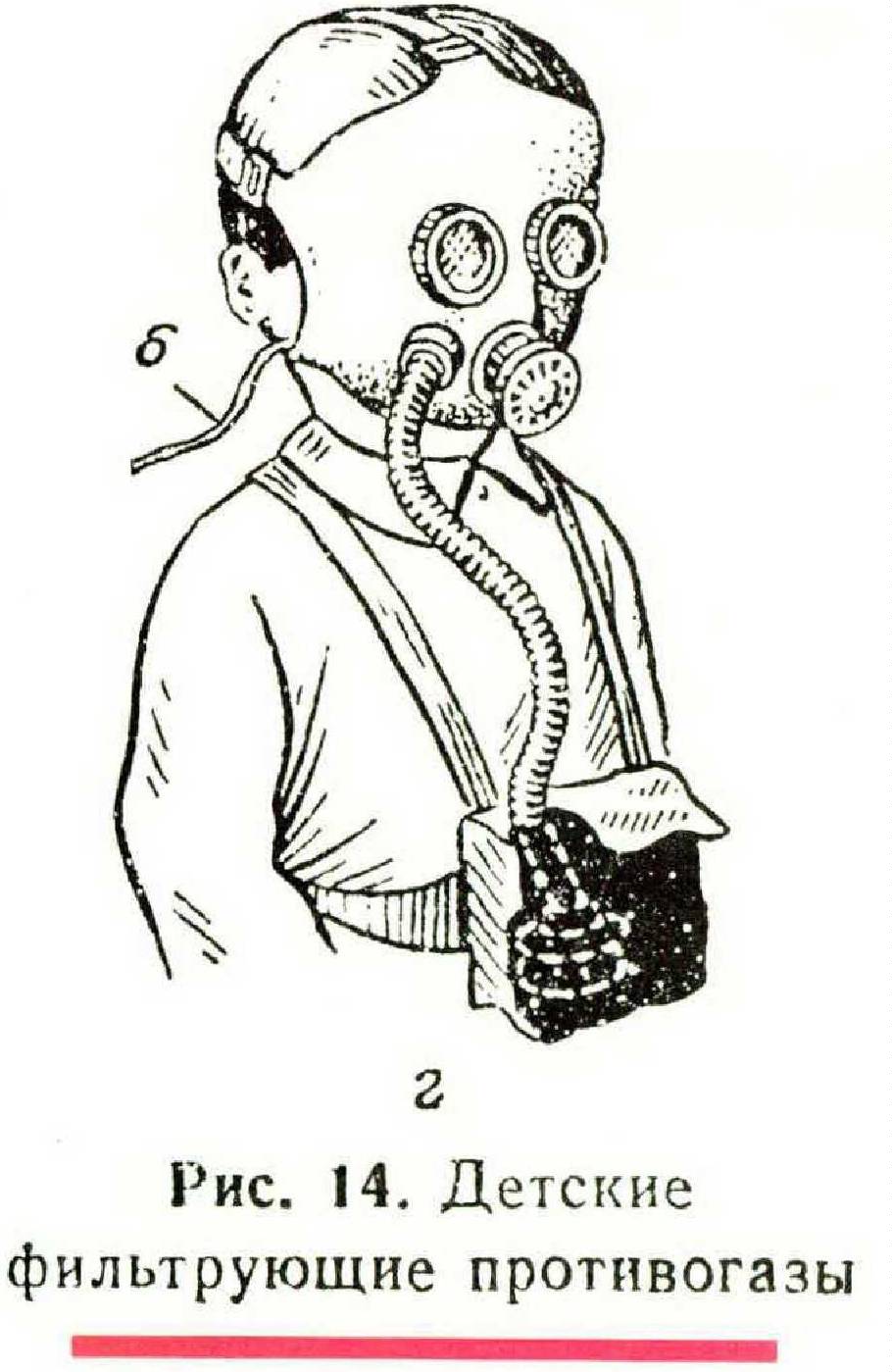

Советские власти рекламировали оборудование, которое население может использовать для защиты от вездесущей радиации, но есть жалобы, что этих устройств нигде нет. Одним из передовых видов оружия в оборонительной радиационной войне является KZD‑4, «защитная камера для младенцев». KZD‑4 — это «базовое средство индивидуальной защиты» для детей до полутора лет. Оно оснащено смотровым окном, через которое можно «наблюдать за поведением ребёнка». Камера устанавливается «на шасси детской коляски» или на санки, а также ее можно просто носить на руках.

Учебник «Начальная военная подготовка» для средней школы завершается главой о гражданской обороне. Она включает инструкции по тому, как надевать тканевые маски на коров и другой скот, чтобы они не ели радиоактивную траву в зонах, пострадавших от аварии или ядерного удара. Схемы для шитья прилагаются. Для младших школьников предусмотрены задания попроще. Согласно сведениям о последней реформе учебной программы, детей со второго по шестой классы учат «приспосабливать повседневную одежду и обувь для защиты кожи от радиоактивной пыли».

Примечание. Возможно, автор имеет в виду учебник «Начальная военная подготовка» под редакцией Ю.А. Науменко. В книге есть схема маски для животных, даны рекомендации по санитарной обработке и описаны правила пользования приборами радиационной разведки.

Солдатам, служащим в заражённых районах, выдают респираторы для защиты от радиоактивной пыли. Штатный «дыхательный аппарат» «Лепесток-200» оказался ненадёжным. Он плохо прилегает к лицу, и «радиоактивная пыль пролетает сквозь щели». Специалисты исследовали десять респираторов, которые использовали солдаты, охранявшие Чернобыльскую АЭС. Внутри трёх из них обнаружили радиоактивный элемент. И даже если бы солдаты получили более надёжные противогазы, радиоактивные частицы могли бы накапливаться в фильтрах масок и превращать их в «источник радиации, который солдат носит с собой».

Но есть и хорошие новости. Военнослужащим, участвующим в ликвидации последствий чернобыльской катастрофы, должны быть гарантированы «защищённые жилые помещения». На остаток службы их переведут в регион по их выбору.

Несмотря на несовершенство противогазов, органы гражданской обороны критикуют за то, что они не предоставили маски и другие средства защиты людям. «Почему дозиметров, противогазов и других средств индивидуальной защиты нет в свободной продаже?» — спросил читатель массового еженедельника «Аргументы и факты». В журнале «Военные знания» общественность получила ответ: такое оборудование выдают населению бесплатно.

Как ни парадоксально, но сообщения о заражённых продуктах и обсуждение радиационно-стойких детских колясок сами по себе могут вредить здоровью, а его ущерб может превышать последствия радиационного облучения — по крайней мере в краткосрочной перспективе. Первый секретарь Киевской коммунистической партии доложил Политбюро, что жителей Полесского и Иваньковского районов, прилегающих к Чернобыльской зоне, охватил «массовый психоз». Он объяснил вспышку эпидемии деятельностью экстремистского движения «неквалифицированных отдельных групп», которое «подпитывает слухи» в попытке закрыть реакторы, все ещё работающие в Чернобыле.

Но советские медицинские власти объясняют панику другой причиной. Они отмечают, что распространение средств защиты было бы слишком дорогим, а продавать его было бы несправедливо. Обычной семье из четырёх человек нужно «два противогаза для взрослых, один детский и одна детская защитная камера, что всё вместе стоит более 100 рублей — больше половины зарплаты среднего рабочего. Молодые семьи с несколькими детьми не смогли бы себе этого позволить, поэтому речь идёт исключительно о бесплатной раздаче». Однако Политбюро объявило, что 100 тысяч дозиметров скоро поступят в продажу.

Люди сталкиваются с новой психологической проблемой — радиофобией. В «Правде» советские врачи предложили определять радиофобию как «повышенную психоэмоциональную реакцию на реальную или воображаемую опасность радиации». Среди её последствий, как написал белорусский журналист, «психологические стрессы и отказ от растительной пищи». Попов, специалист по радиации, утверждает:

«Единственное специальное медицинское лечение, в котором нуждается здешнее население, — это психотерапия».

Биофизик Гродзинский сообщил, что из-за радиофобии «многие люди вообще перестали есть зелень, опасаясь радиации. Это совершенно ошибочно. Радиация сильнее воздействует на организм, лишённый витаминов». Гродзинский говорит, что из-за широко распространённых страхов «некоторые психически неуравновешенные люди решили, что для них „жизнь закончилась“ и они умерли. Другие ушли в разгул, а третьи впали в депрессию. <…> Медицинскому персоналу следует ожидать роста числа нервных заболеваний, сердечных приступов, гипертонии». Советское телевидение показало некоторых жертв радиофобии: жительница сильно пострадавшей Гомельской области спрашивает Егора Лигачёва, приглашённого члена Политбюро:

«Скажите мне, пожалуйста, как мы должны жить? Мы боимся воды; мы боимся солнца; мы боимся травы; мы боимся почвы… Как мы можем продолжать жить?»

Десять лет назад один из ведущих западных экспертов по советским энергетическим технологиям, размышляя о нежелании СССР инвестировать в ядерную безопасность, писал, что «мы могли бы рассматривать советскую ядерную энергетическую политику как своего рода эксперимент, навязанный русскому народу. Нам не хотелось бы, чтобы он рисковал собой, но от этого эксперимента мы могли бы извлечь много пользы, если он увенчается успехом». Гласность помогает результатам эксперимента проявиться, и они совершенно недвусмысленны. Теперь же мы наблюдаем за следующим экспериментом, в котором, опять же, не хотели бы рисковать собой. СССР, а в частности его европейская часть, превращается в огромную лабораторию, где наглядно демонстрируют миру воздействие радиационного загрязнения на экономику, политику и здоровье общества.

Читайте также «Интервью Элеоноры Рузвельт с Никитой Хрущёвым».