Книги о войне помогают глубже понять нашу историю. Особенно ценно, если они написаны современниками — так читатель получает возможность взглянуть на события глазами очевидцев.

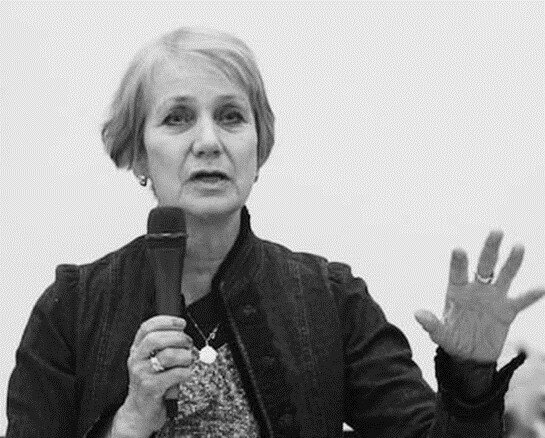

Вместе с Марией Викторовной Михайловой, литературоведом и заслуженным профессором МГУ, мы составили подборку книг о Великой Отечественной войне, которые заслуживают вашего внимания. Мария Викторовна преподаёт на филологическом факультете Московского университета, на кафедре истории новейшей русской литературы и современного литературного процесса.

Константин Симонов. «Живые и мёртвые»

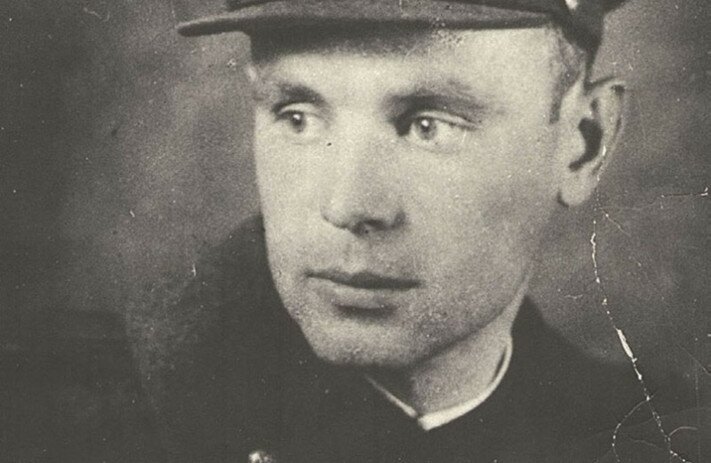

Константин Симонов (1915−1979) — прозаик, поэт, драматург и киносценарист. Общественный деятель, журналист, военный корреспондент. Участвовал в Великой Отечественной войне, был полковником Советской армии.

Трилогия Константина Симонова «Живые и мёртвые» включает три романа: «Живые и мёртвые» (1960), «Солдатами не рождаются» (1964), «Последнее лето» (1970). Произведения написаны по материалам его записок, сделанных им в разные годы и отчасти изданных в виде статей и очерков. Первая книга «Живые и мёртвые» почти полностью соответствует личному дневнику автора, опубликованному под названием «100 суток войны».

«Война есть ускоренная жизнь, и больше ничего.

И в жизни люди помирают, и на войне то же самое, только скорость другая».

Симонов, являясь очевидцем и участником боевых действий, достаточно достоверно показывает, что происходило на войне на протяжении трёх лет. Трагические неудачи первых дней, хаос, отступление, растерянность командиров в первой части «Живые и мёртвые» врезаются в память. Эти события сменяет энергичное наступление в завершающий год войны («Последнее лето»).

Исторические события даются через призму восприятия главного героя — Ивана Синцова, в первые дни войны работника полевой редакции, потом — политрука, а в дальнейшем — полевого командира. Личные раздумья героя о семье, которая оказалась ввергнута в круговорот исторических событий, переходят в размышления о судьбе страны и мира.

Виктор Курочкин. «На войне как на войне»

Виктор Курочкин (1923−1976) — писатель, журналист, яркий представитель «лейтенантской прозы». Участник Великой Отечественной войны.

В повести Виктора Курочкина «На войне как на войне» рассказывается о двух днях из жизни экипажа самоходки, когда её возглавил совсем ещё юный лейтенант Саня Малешкин. Он, как и многие его ровесники по фронтовой судьбе, стеснялся своего возраста, пытался казаться суровым, строгим, дабы его боялись подчинённые.

«…Сразу столько убитых Сане ещё не приходилось видеть. Они валялись и в одиночку, и кучами в странных до невероятности позах. Как будто смерть нарочито садистки безобразничала, издевалась над человеческим телом…»

Совсем ещё юный, добрый, пухлогубый мальчик грезит о подвиге, ждёт настоящего наступления, в котором он себя непременно покажет и получит орден. Когда же начинается настоящий бой, то он совершенно не похож на бой, который существовал в воображении Сани Малешкина: не стремительный и захватывающий, а позиционный и тягучий. «А это что? Ползём, как черепахи, друг за другом, и ни черта не видно», — с раздражением думает Саня. И сам подвиг в повести выступил уже не в ореоле романтического деяния, а совершался буднично, приземлённо. Тем не менее Саня Малешкин и его экипаж остаются в памяти читателя как настоящие незаметные герои войны. Книга подкупает светлым юмором и какой-то особой нежной интонацией автора.

Константин Воробьёв. «Убиты под Москвой»

Константин Воробьёв (1919−1975) — участник Великой Отечественной войны и яркий представитель «лейтенантской прозы». Написал более 30 рассказов и очерков, 10 повестей.

Автобиографические повести с изображением жестокости войны Воробьёву удавалось публиковать с большими задержками, с вынужденными купюрами и сокращениями («Это мы, Господи!», написана в 1943 году и не окончена, опубликована посмертно в 1986 году; «Крик», 1962 год). Опыт войны отразился в одной из известнейших его повестей «Убиты под Москвой», которая была впервые опубликована Александром Твардовским в журнале «Новый мир» в 1963 году. Повесть рассказывала о трагической гибели кремлёвских курсантов под Москвой. Сформированная рота юных и высоких красавцев, ростом не менее 183 см, в составе 240 человек отправлена на фронт, где впереди — тяжелейшие бои, разочарования и гибель почти всех.

Ольга Берггольц. «Дневные звёзды»

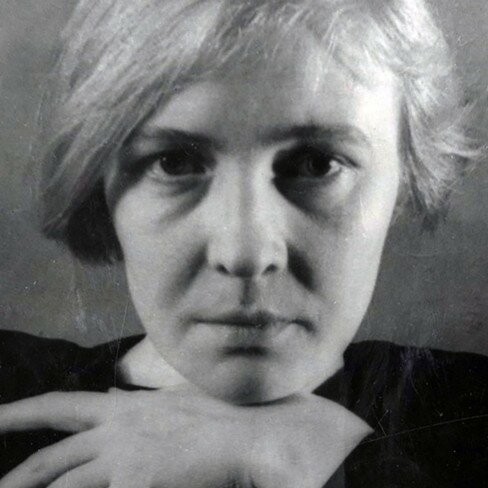

Ольга Берггольц (1910−1975) — поэтесса, журналист, драматург.

В 1938 году Ольга Берггольц провела полгода в заключении по ложному обвинению в контрреволюционной деятельности; была реабилитирована в 1939 году. В тюрьме родила мёртвого ребенка. После освобождения она вспоминала о своём заключении так:

«Вынули душу, копались в ней вонючими пальцами, плевали в неё, гадили, потом сунули обратно и говорят: живи!».

В годы Великой Отечественной войны Берггольц оставалась в осаждённом Ленинграде. С августа 1941 года она работала на радио и почти ежедневно обращалась к жителям блокадного города со словами поддержки. Поэтессу называли «блокадной музой» или «голосом осаждённого Ленинграда».

«Я никогда героем не была.

Не жаждала ни славы, ни награды.

Дыша одним дыханьем с Ленинградом,

я не геройствовала, а жила».«Февральский дневник» 1942 года

В 1942 году Берггольц создала поэмы, посвящённые защитникам Ленинграда: «Февральский дневник» и «Ленинградскую поэму». Книга Берггольц «Дневные звёзды» — это автобиографическое произведение. В повествование о трагическом времени ленинградской блокады вплетены воспоминания поэтессы о детстве, отрочестве, о друзьях-поэтах, которых не пожалела блокада.

Василь Быков. «Сотников»

Василь Быков (1924−2003) — писатель, общественный деятель, участник Великой Отечественной войны. Известность Быкову принесла повесть «Третья ракета» (1961). Также в 1960‑е годы опубликованы ставшие всемирно известными повести «Альпийская баллада», «Мёртвым не больно»; в 1970‑е годы — «Сотников», «Обелиск», «Дожить до рассвета», «Пойти и не вернуться». Напряжённость ситуаций, жестокая правда в отображении психологии «человека на войне», точность в деталях — всё это уже с первых повестей отличало прозу писателя.

Притчеобразные, носящие нравственно-философский характер произведения Быкова знаменовали в литературе новый этап осмысления трагических событий войны. По словам писателя и критика Алеся Адамовича, именно в «Сотникове» происходит «качественный сдвиг» в творчестве Василя Быкова, возникает «новая нота, иная, более зрелая нравственная фокусировка». Замысел и сюжет повести «Сотников» (1969) подсказаны автору встречей с бывшим однополчанином, который считался погибшим.

«…Зачем? Зачем весь этот стародавний обычай с памятниками, который, по существу, не более чем наивная попытка человека продлить своё присутствие на земле после смерти?

Но разве это возможно? И зачем это надо? Нет, жизнь — вот единственная реальная ценность для всего сущего и для человека тоже. Когда-нибудь в совершенном человеческом обществе она станет категорией-абсолютом, мерой и ценою всего…»

В одном из писем Быков рассказывал, что, «кожей и нервами» почувствовав историю, в которой люди напрочь лишены возможности влиять на ситуацию, он выбрал «сходную модель на материале партизанской войны (вернее, жизни в оккупации)».

В повести два главных героя — Рыбак и Сотников. Рыбак — бывший армейский старшина. Он выглядит более приспособленным к жизни, чем его напарник. В его прошлом нет ничего, что предвещало бы возможность предательства. Сотников до войны работал учителем, в армии стал командиром батареи. Вместе они отправляются на задание и натыкаются на полицейский патруль. Быковым создана пограничная ситуация встречи человека с угрозой смерти, на которую они реагируют различно. Величие Сотникова становится ещё более значимым на фоне человеческой слабости и трусливости его товарища.

Публикация подготовлена в рамках сотрудничества со спецпроектом «Литература и война», подготовленного к 75-летию Победы. На сайте проекта можно прочитать интервью с Марией Михайловой о её бабушке, Ксении Павловне Пышкиной, и маме, Татьяне Алексеевне Пышкиной, которые были «бойцами культурного фронта» и в военное время работали в московской библиотеке им. А. П. Чехова.