В предыдущем материале мы рассказывали о колёсной лире — удивительном и сложном инструменте, который прошёл длинный путь от церковных служб к народной музыке и танцам, от высших слоёв европейского общества — к нищим и калекам. Колёсная лира под разными названиями получила признание по всей Европе.

Сегодня же речь пойдёт об одном из древнейших и специфически славянских инструментов — о гудке. Лира в разных вариантах дожила до наших дней, гудок же интересует лишь немногих увлечённых древней народной музыкой. Это инструмент с поистине тысячелетней историей — его части археологи находят в культурных слоях X‑XI веков.

За свою длинную жизнь он не раз менял форму, обвинялся в святотатстве, его топили в реках и жгли огнём. Тем не менее отголоски былого величия гудка встречаются и в наши дни.

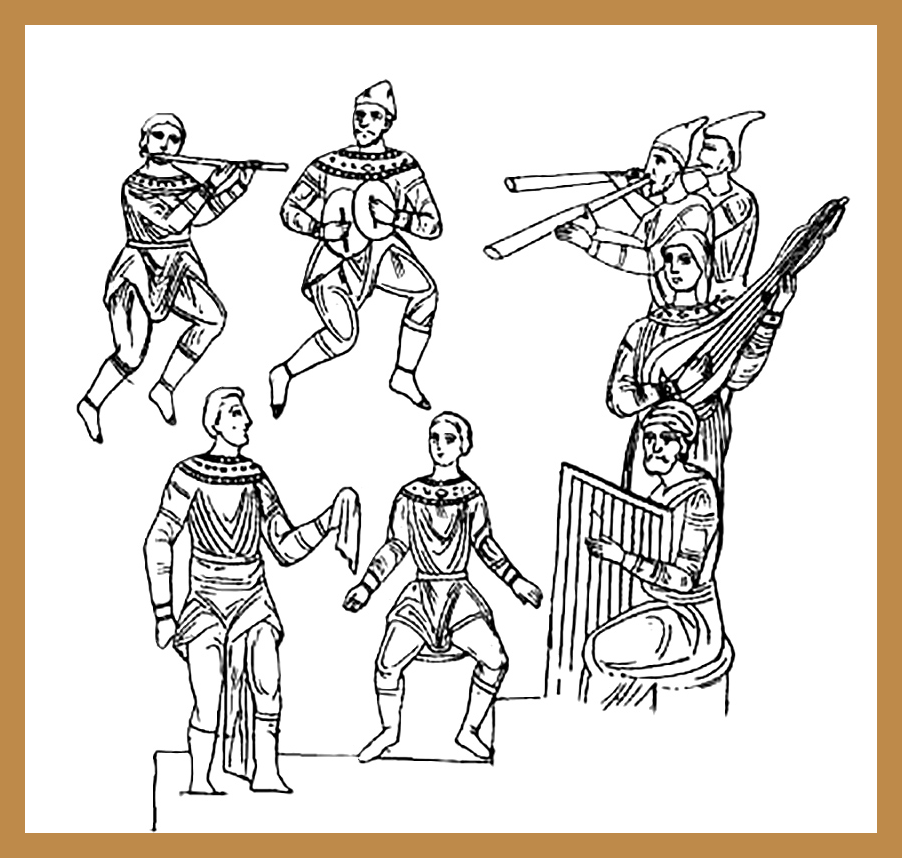

Техника игры

Вообще, старославянское слово «гудение», скорее всего, обозначало или звуки струнных музыкальных инструментов, или музыку в целом. Вероятно, от того же слога «гу-», что и «гудок», происходят и «гусли». Вот несколько примеров из текстов XII–XVI веков, которые приводит Николай Привалов в историко-этнографическом исследовании «Гудок, древнерусский музыкальный инструмент, в связи с смычковыми инструментами других стран»[1] . В XII веке митрополит Иоанн порицает «играние, плясание и гудение», в XIII веке Евсевий различает «гудущих и пляшущих». В XV веке Христолюбец в числе бесовских игр называет «плясание и гудьбу», а игумен Памфил в послании 1505 года говорит «о гудении струнном» и о том, как «гудут струны». Вероятно, в этот временной отрезок гудок являлся атрибутом культуры скоморохов, которая была тесно связана с отголосками язычества.

Татьяна Владышевская в книге «Музыкальная культура Древней Руси» рассуждает о значении слова «гудение»:

«В Древней Руси существовало два музыкальных понятия — мусикия (музыка) и пение. Эти понятия противопоставлялись. Мусикия — это инструментальная музыка, игра на музыкальных инструментах (на струнных она называлась гудением, на духовых — сопением)»[2] .

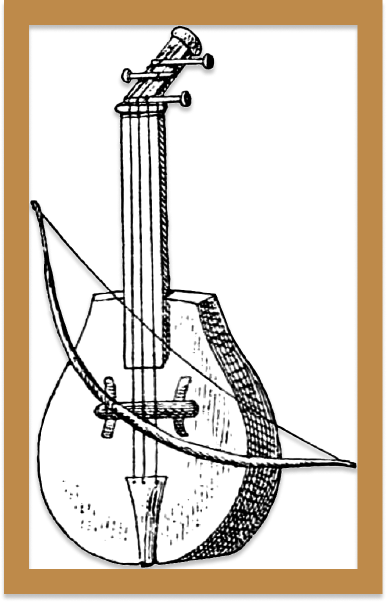

Если говорить о самом инструменте, то по названию «гудок» сразу хочется предположить, что это инструмент духовой, похожий на свирель или жалейку. На деле же это смычковый инструмент, можно сказать, древнерусская скрипка. Однако со скрипкой у него есть несколько ключевых различий.

Во-первых, у гудка на протяжении большей части существования отсутствовал гриф, к которому прижимают струны для изменения высоты звучания. При игре на нём слегка касаются струн ногтём или подушечками пальцев сбоку, не придавливая к корпусу.

Во-вторых, скрипка чаще всего четырёхструнная — у гудка же две-три струны, а иногда и всего лишь одна. И, наконец, играли на гудке сидя, расположив его вертикально и уперев в колени. Возвращаясь к теме происхождения названий «гудок» и «гусли», стоит отметить, что сербский инструмент «гусле» — смычковый, сходный с гудком.

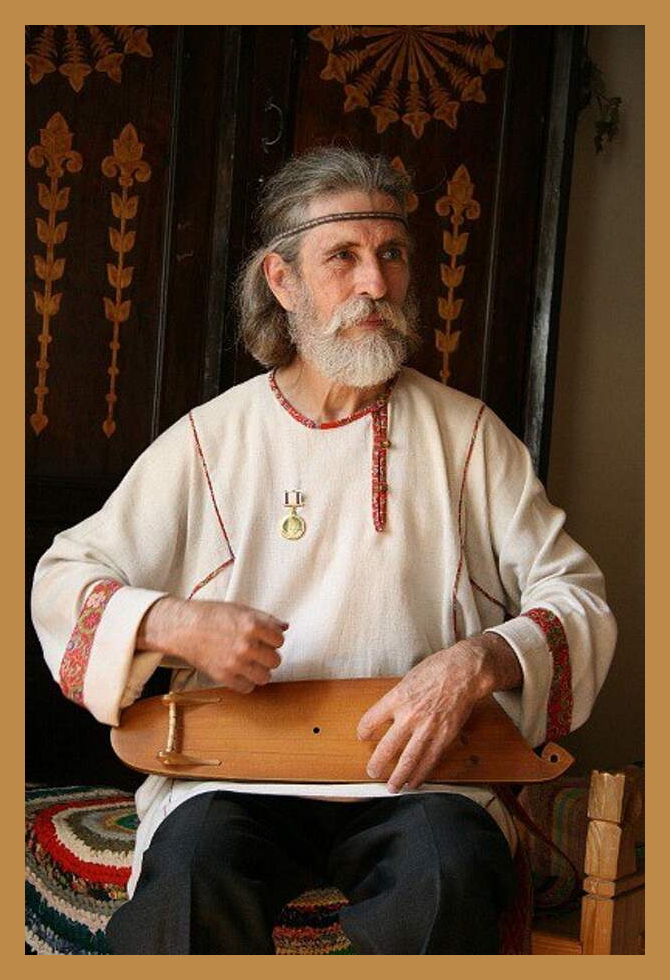

Двухструнный гудок. Играет Владимир Поветкин

Различия скрипки и гудка касаются и смычка. Гудошные смычки чаще всего лучковые, то есть напоминают формой лук — тот самый, из которого стреляют. Смычок делали из гибкой лозы, например из орешника и из конского волоса. Сейчас, чтобы смычок лучше цеплялся за струны и давал более ровный звук, используют канифоль. Раньше же в ход шла смола.

Мелодию на гудке играли на одной струне. Вторая и третья, при наличии, — бурдонные, то есть звучат без изменения высоты звука и дают постоянный тон.

От огромной популярности — к массовому уничтожению

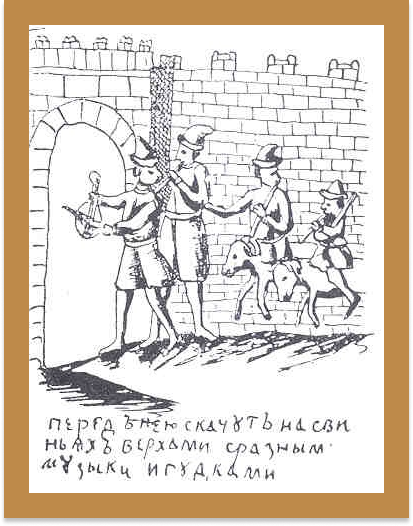

Гудок, или смык — хотя некоторые исследователи считают, что это два разных инструмента, — письменно впервые упоминается в Никоновской летописи под 1068 годом:

«Но сими диавол лстит и другыми нравы, всяческими лстими превабляя ны от Бога, трубами, и скоморохы, и смыками, и гусльми, и русальи».

Летописец ставит смык и гусли в один ряд с языческими праздниками (русальи) и увеселениями, что может указывать на их значительную роль в обрядовой музыке. Археологи подтверждают свидетельства летописи о времени бытования этого инструмента и, более того, некоторые части гудков — кобылки, то есть подставки под струны, — находят в слоях Х века в Великом Новгороде.

В XVI веке смычковые инструменты упоминаются в поучении митрополита Даниила 1530 года. Он скорбит, что некоторые священники играют «в гусли, в домры и в смыки», а Стоглав 1551 года осуждает «и гусли, и смыки, и сопели, и всякое гудение».

XVII век и царствование Алексея Михайловича было сложным временем для народных музыкантов. Политика царя во многом была направлена на поддержание благочестия и религиозности. Музыкальные инструменты, как символы языческой культуры и излишней распущенности, порой массово уничтожались. Особенно был богат на это 1648 год.

Вот отрывок из царской грамоты белгородскому воеводе Тимофею Бутурлину:

«А где объявятся домры, и сурны, и гудки, и гусли, и хари, и всякие гудённые бесовские сосуды, и тыб те бесовские велел вынимать и, изломав те бесовские игры, велел жечь. А которые люди от того ото всего богомерского дела не отстанут и учнут впредь такова богомерскаго дела держаться… выб тех велели бить батоги… а объявятся в такой вине в третие и в четвёртые, и тех, по нашему указу, велено ссылать в Украйные городы за опалу».

Подобные грамоты распространялись по всей стране. О том, как исполнялись поручения царя, можно судить по свидетельству немецкого путешественника XVII века Адама Олеария:

«…нынешний патриарх, два года тому назад, прежде всего, велел разбить все инструменты кабацких музыкантов, какие оказались на улицах, затем запретил русским вообще инструментальную музыку, велел забрать инструменты в домах, и однажды пять телег, полных ими, были отправлены за Москву-реку и там сожжены».

Можно даже не сомневаться, насколько хорошо горело сухое дерево музыкальных инструментов. Но, вероятно, запреты на народную музыку строже всего исполнялись в столице. У того же Олеария в описании пребывания на Ладоге мы читаем:

«Здесь мы услыхали первую русскую музыку, а именно в полдень 23-го того же месяца, когда мы сидели за столом, явились двое русских с лютнею и скрипкою, чтобы позабавить господ».

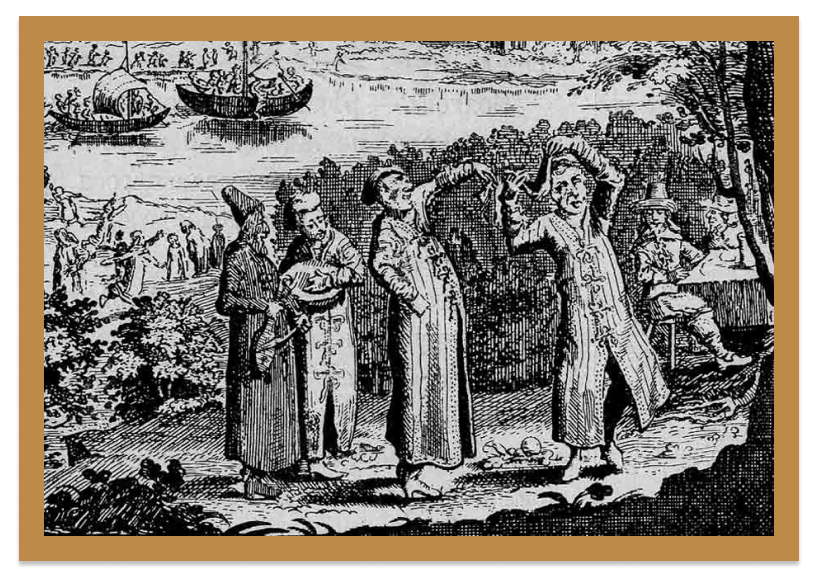

Под скрипкой, скорее всего, и имеется в виду гудок, чья популярность тогда была на пике. Олеарий оставил и изображения гудка на гравюрах, включённых в издание книги «Описание путешествия в Московию и через Московию в Персию и обратно». На знаменитой гравюре «Кукольник» гудошник и гусляр изображены справа от непосредственно кукольника, а у гудка заметен гриф.

Есть гудок и на гравюре «Скоморохи». Тут сложно разглядеть наличие или отсутствие грифа, но зато смычки у обоих инструментов — лучковые.

Гудок хоть и не без потерь, но пережил «бунташный» век. О нём пишет деятель российской Академии наук XVIII века, немецкий «мастер фейерверков» Якоб фон Штелин. В сочинении «Известия о музыке в России» он оставил несколько описаний распространённых в то время народных музыкальных инструментов:

«.…гудок, употребляемый среди черни, особенно матросов. Он имеет форму скрипки, но изготовляется из грубого невыделанного дерева. Корпус его неуклюж и больше скрипки, и натянуто на нём три струны, по которым поводят коротким смычком.

Простые любители этого гнусавящего инструмента играют на нём либо сидя, упирая его в колени, либо стоя, упирая в корпус, а в общем не как на скрипке, прижимаемой к груди или подбородком. Играют на нём общераспространённые мелодии, причём пальцами перебирают редко более одной струны, другие же две поводятся смычком впустую и всегда сильно, так что звучат скрипуче и назойливо, как на лире. Для их же ушей это звучит довольно приятно, и инструмент этот широко употребляется в танцах, с пением и самостоятельно».

Как видно из отрывка и на изображениях, гудок поменял форму, обзавёлся грифом и стал больше походить на скрипку.

XVIII-XIX века

В XVIII веке популярность гудка постепенно снижается, и он появляется публично лишь в шуточных шествиях, свадьбах и карнавалах. В 1714 году на свадьбе Никиты Моисеевича Зотова среди дудок, сопелок, балалаек и скрипок упоминаются ещё и гудки. «Чумаки с балалайками, рылями, волынками и гудками в руках» были и на коронации Екатерины II. Распорядителем этого праздника был известный театральный деятель Фёдор Волков.

В XIX веке гудок упоминается в связи с южными губерниями. В 1860‑х годах протоиерей Разумовский писал, что «гудок попадается ещё в Малороссии и низовых приволжских губерниях».

О том, что гудок прочно закрепился в народной памяти, хоть и уступил в популярности балалайке и гармошке на рубеже веков, свидетельствуют народные поговорки. Владимир Даль записал некоторые из них: «Волынка да гудок — собери наш домок», «Балалаечник гудок, разорил ты весь домок». Народные песни тоже не забывали древний инструмент. В «Онежских былинах» Гильфердинга встречается строчка «а в третьем-то терему-то гудки гудут…», а в песне слепого певца, записанной Николаем Приваловым в 1899 году, — «ой вы, гудки, не гудите…».

Конец XIX — XX века

Ещё в начале 80‑х годов XIX века петербургский музыкант Василий Андреев занялся экспериментами по усовершенствованию народных инструментов. Сейчас мы знаем его как создателя первого Великорусского оркестра. Тогда в его состав входили балалайки, домры и гусли. Но Андреев планировал «восстановить все инструменты, на которых играл народ государства Московского, то есть средней полосы России». Так он писал другу, уже знакомому нам Николаю Привалову. Соратники провели «ряд поисков (гудка) в обращении народа», которые не дали какой-либо результат.

В 1900‑х годах коллега Василия Андреева Николай Фомин, российский и советский композитор, даже создал квартет гудков различных размеров. В него входили гудочек, гудок, гудило и гудище. Выступления квартета успеха не имели и, видимо, уступали в звучании аналогичному скрипичному квартету.

В итоге Андреев с коллегами оставили попытки реконструкции и усовершенствования гудка. По всей видимости, они пришли к выводу, что любое его усовершенствование приводит к скрипке, а неусовершенствованный гудок этой самой скрипке проигрывает.

Отголоски гудошной традиции встречались и в конце XX века. В архиве фольклорно-этнографического центра Санкт-Петербургской консерватории имени Римского-Корсакова сохранились видеоматериалы экспедиции в деревню Осиновка Псковской области. На этих видео Николай Иванов 1913 года рождения исполняет на скрипке несколько русских традиционных наигрышей. При этом скрипку исполнитель держит вертикально, уперев в колени. Точно так же, как и при игре на гудке.

Николай Лаврентьевич Иванов (родился в 1913 году). Наигрыш «Новоржевская» на скрипке. Псковская область, Локнянский район, деревня Осиновка. Запись 1989 года

Отдельно стоит упомянуть «сивинский феномен», как его называют музыковеды-исследователи. Несмотря на то что гудок практически полностью вышел из употребления в народе к концу XIX века, в 1973 году в ходе фольклорной экспедиции удалось пообщаться с музыкантом из села Сива Пермской области Иваном Михайловичем Устиновым. Он сохранил древние традиции гудошничества как в репертуаре, так и в конструкции самого инструмента. Фотографий, к сожалению, обнаружить не удалось.

Современность

Конец XX — начало XXI века в плане исследований музыкальных инструментов в целом и гудка в частности в первую очередь связаны с именем новгородца Владимира Ивановича Поветкина. С 1975 года он реставрировал и реконструировал музыкальные инструменты, опираясь на археологические находки Великого Новгорода. Владимир Поветкин разработал собственную методику восстановления музыкальных инструментов по археологическим образцам. По ней восстановили гудки XII и XIV веков, которые уже встречались нам на изображениях выше.

Сегодня дело мастера продолжают его ученики, в частности Антон Каменский.

Древнерусский гудок: способ игры. Рассказывает Антон Каменский

Современных музыкальных проектов, которые используют в творчестве гудки, не так много даже в сравнении с колёсной лирой. Это сибиряки «Веданъ Колодъ», ансамбль старинной русской музыки «Русичи» и деревенский оркестр «Гудари» из Петрозаводска. Участники этих коллективов сами изготавливают инструменты, на которых играют, и на них же записывают альбомы.

Веданъ Колодъ — Уточка

Гудари — Небылица

Отдельно стоит выделить дуэт «Гудебные сосуды», собранный на базе Центра музыкальных древностей имени Владимира Поветкина. Музыканты используют инструменты, воссозданные по археологическим образцам X–XVI веков. Получается по-настоящему древняя музыка.

«Гудебные сосуды» на фестивале «Словиша». 2020 год

Гудок — инструмент со сложной судьбой и богатой историей. Очень радует, что его можно услышать и сегодня — представить, как не только выглядела, но и как звучала Древняя Русь. Это стало возможно благодаря трудам учёных и энтузиастов, в первую очередь Владимира Ивановича Поветкина.

Арсенал русских народных инструментов крайне богат, разнообразен и не ограничивается гармошкой и балалайкой. Про другие инструменты мы поговорим в будущих публикациях.

Примечания

1.Привалов Н. И. Гудок, древнерусский музыкальный инструмент, в связи с смычковыми инструментами других стран. — Спб, 1904. — с. 18.

2.Владышевская Т. Ф. Музыкальная культура Древней Руси. — М.,2006. — С. 35.

Читайте также «Из европейских монастырей к каликам перехожим: колёсная лира в России».