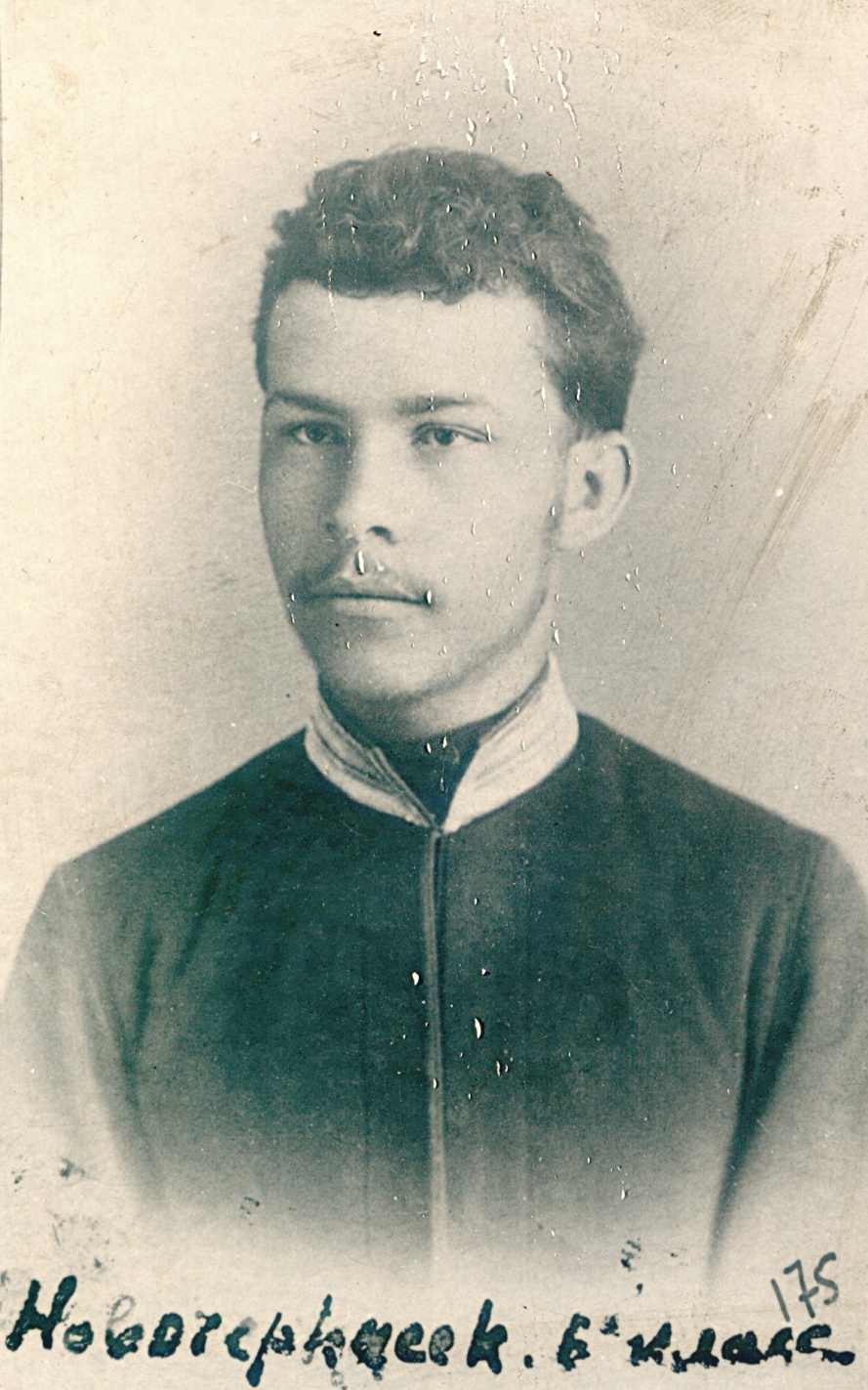

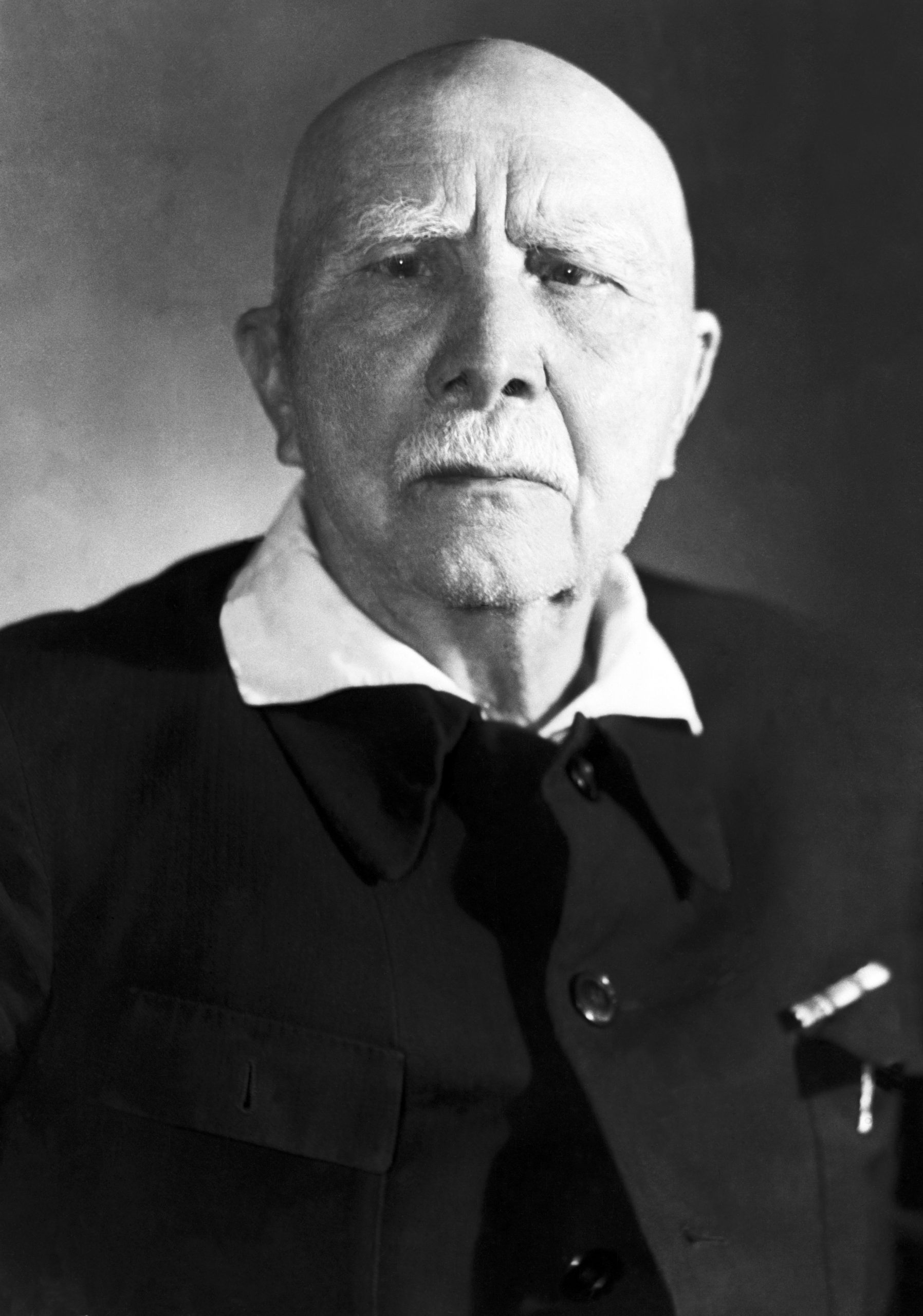

В 1863 году, 19 января (7 января по старому стилю) в станице Нижне-Курмоярская Области Войска Донского, в семье казачьего есаула Серафима Попова родился мальчик Саша, впоследствии ставший Александром Серафимовичем, известным всему миру писателем. Автор легендарного «Железного потока», литературный отец Шолохова, живший и творивший настолько «от и до», что даже умер в день своего рождения, он устранен из школьной программы и этапирован в небытие.

В современном литературном мире он не может быть моден. Ни одна Creative writing school не будет рекомендовать его ориентиром для начинающих авторов.

Успешный писатель — это быстрый и молодой, известность в районе тридцати, ну а ежели вдруг писателю под сорок, то он просто обязан быть признан влиятельными критиками, да так, что от его текстов «классики поднимаются из гробов и пускаются в пляс».

Серафимович, выпустивший первый сборник рассказов и очерков в 38 лет, писал возмутительно медленно для наших дней. В основе его творческого метода лежали честность и достоверность. Чтобы литератору быть честным, утверждал он, нужны смелость и беспощадность к себе. Достоверность и вовсе приходит с жизненным опытом. Разносторонним и, желательно, трагическим. Такие принципы — обуза и для литературных звёзд, и для тех, кто их зажигает.

… Первым литературным произведением его была листовка.

Совместно с группой товарищей 25-летний Саша (тогда ещё Попов), студент Петербургского университета, пишет воззвание, объясняющее причины и смысл неудавшегося покушения на государя-императора. Того самого покушения, которое готовил в 1887 году старший брат Ульянова-Ленина — Александр Ильич Ульянов.

Такое творчество властям не понравилось. Сашу сослали в Архангельскую губернию. За это решение он царскому режиму остался, что называется, по гроб жизни благодарен.

Именно там, под тяжёлым и низким небом, среди снегов, у Ледовитого океана, рождается его первый рассказ — «На льдине».

Саша пишет его, проживая в «коммуне» ссыльных. Работает днями и ночами, не щадя своего права на сон, отрекаясь от внешнего мира. Он может молча подняться из-за общего стола за ужином и уйти в свою комнатку. Закроет дверь на крючок, сядет за стол и снова примется писать, вычёркивать, переписывать.

Товарищей в какой-то момент охватывают обоснованные подозрения. Они осторожно подходят к двери, дергают за ручку.

— Что с тобой, Серафимыч? Пьёшь ты там в одиночку, что ли …

«Почему я запирался, никому не говорил? — вспоминал писатель. ¬¬— Потому, что мне казалось, если расскажу, что взялся за рассказ, так они умрут от хохота и будут издеваться: „Писатель нашёлся“».

Спустя год (!) рассказ написан.

Саша сворачивает бумагу в трубочку и выходит из своей коморки к товарищам. Вот-вот, он взорвётся от эмоций. Недавний затворник решает раскрыть перед коллективом душу, поделиться тем, что не давало жить спокойно целый год.

Коллектив реагирует вяло.

— Рассказ? — позёвывая, переспрашивают товарищи. — Ну, валяй, читай.

Саша слегка ошарашен равнодушием. Но всё-таки он набирает в грудь воздуха и читает:

— Мохнатые сизые тучи… точно разбитая стая испуганных птиц… низко несутся над морем…

Саша краснеет. Голос его дрожит. Он заикается и мысленно бичует себя: как я мог написать такую чепуху? Чтение превращается в пытку.

И вот, к огромнейшему его удивлению, последние слова тонут в потоке восторженных аплодисментов и одобрительных возгласов.

Рассказ он подписывает псевдонимом «Серафимович», отдавая дань старинной казачьей традиции — брать фамилию по отчеству. Отправляет в газету «Русские ведомости». В 1889 году текст опубликован.

Один из товарищей вырезает нужный кусок газеты и клеит на стену. Саша подолгу стоит у стены и не может поверить в свою победу. Кажется, что на радостях он сойдет с ума.

Спустя три десятка лет писатель признается:

«В этом рассказе я рабски подражал Короленко».

… Ссылка заканчивается в 1890 году, и Серафимович приезжает в станицу Усть-Медведицкую. Там он продолжает писать, живя за счёт частных уроков.

Пишет же он по-прежнему мучительно и муторно.

«Не с кем было посоветоваться, — жаловался литератор в одном из интервью, — некому было подсказать».

Скорее, причина крылась в другом. Чтобы интересно писать, ему следовало интересно жить. Нужны были новые впечатления, кипящий котёл жизни, новые знания жизни, а тихий станичный уклад дать ему этого не мог.

Серафимович безошибочно точно угадывает способ проникновения в толщу свежих впечатлений — журналистика. Он переезжает в Новочеркасск, где сотрудничает с несколькими изданиями. Статьи и фельетоны даются ему куда проще. Они лаконичны, дерзки, остро-социальны. Тридцатилетний журналист, некогда спокойный, рыхлый молодой человек (так он говорил о себе сам) превращается в медийного казака-разбойника. Его материалы бьют не в бровь, а в глаз, Александр подвергает критике местных воротил от капитала, бичует нравы буржуазии, решительно наезжает на знаменитость государственного масштаба — адвоката Плевако.

Что же художественная проза? Эта вредная девица продолжает кокетничать, оставляя только робкую надежду на продолжение отношений. Новые рассказы по-прежнему рождаются в муках.

Лишь к 1901 году он, уже муж и отец, получает новый подарок судьбы — первую книгу своих очерков и рассказов. Она не стала громким литературным событием, нет, но её немногословно хвалит Владимир Галактионович Короленко. Этой скупой похвалы достаточно, чтобы на Серафимовича обратили внимание.

В 1902 году он приезжает в Москву, Леонид Андреев предлагает ему совместную работу в газете «Курьер». Чуть ли не в первые минуты общения писатели становятся друзьями. В честь выдающейся лысины Андреев нарекает Серафимовича Лысогором. Серафимович ласково называет друга «Леонидушко». Неделя-другая, и Лысогора знакомят с литературным бомондом.

«Я сразу попал в среду лучших мастеров, — вспоминал Серафимович, — я отчётливо почувствовал, что художественно стал расти».

Лучшие мастера — это сам Андреев, чуть позже — Горький. Художественный рост действительно налицо: из-под пера его вылетает стая великолепных и разнообразных по стилистике и темам рассказов. Это и сатира на маленького, но всегда вороватого и ничтожного внутренне человека («Преступление»); и пронзительная история влюблённости, разочарования и неожиданно восторженной любви в «Наденьке»; и рассказ «В бурю», где герои — внук и дед, рыбаки, дед жесток в воспитании до садизма, но в бушующем море он спасает ребенку жизнь, и нет для мальчика человека любимее, а любимый человек погибает. Особенно хорош рассказ «Степные люди». В нём разворачивается мистический вестерн в степи. В роли ковбоя — донской казак, а в роли индейца — старая калмычка. Однако не в мистике суть, не в наброшенном на казака аркане и дьявольской скачке, и даже не в убийстве здоровым мужчиной пусть коварной, но старой женщины. Суть в том, что деньги важнее жизни людей. И не будет простому человеку в царской России счастья.

Серафимович уже смело может назваться сильным писателем. Но таковым он себя опять не считает. Коллег — да, себя — нет.

Из письма Леониду Андрееву в 1904 году:

«… У меня сонный мозг, медленный, и я с наслаждением заряжался у тебя. Добров говорит, что у тебя наследственная неврастения. Я думаю — это отлично. Может быть, только благодаря ей и 77 болезням мозг так беспокойно работает. Какая, брат, штука. Вот старость, и нужны люди, а я их не знаю… И думаю, литературе моей конец…»

Уныние как рукой снимет Первая Русская революция. Появляются новые люди и новые темы, которые дают почву для творчества на несколько лет вперед. «Бомбы», «Мать», «На площади», «На Пресне», «Оценённая голова», «Пески» — всё это мощнейшие по психологизму и безупречные по написанию вещи.

Потом наступит относительное политическое затишье и покорение Петербурга, шок от него: столица, в отличие от Москвы, хмура и неприветлива. Но Серафимович уже не тот робкий степняк-провинциал. Он быстро понимает литературные нравы Северной Пальмиры.

«Народ тут шибко живёт, — напишет он одному из товарищей, — бегает, мечется, думает, пьянствует и дьявольски работает. Это — не Москва. Как с цепи сорвались. Публика собирается в разных местах и для пьянства, и для разговоров. Я заразился и тоже… пьянствую и работаю. Кажется, напишу пьесу, черт знает, что такое! Видел Куприна, Чирикова, Найденова; сияют…»

В письмах жене в Новочеркасск будет отчитываться сдержаннее: «пишу», «устаю», «работаю до изнеможения».

… Богемный отрезок жизни сменится Первой мировой. Серафимович, которому уже за пятьдесят, будет проситься журналистом на позиции, но в штабах прессу жалуют избирательно, и ему придётся поехать туда фельдшером. Рассказов он привезёт с войны немного, но это будут сильные рассказы, клеймящие бессмысленность империалистической бойни.

Февраль 1917 года Серафимович примет с радостью, Октябрь — с восторгом. Он будет работать в «Известиях» и «Правде», мотаться военным корреспондентом по фронтам Гражданской войны.

Своё главное произведение — «Железный поток» Серафимович начнет писать в 1921 году, в возрасте пятидесяти восьми лет и закончит в 1924‑м.

В книге описывается поход Таманской армии под командованием Епифана Иовича Ковтюха (в романе автор назовет его Кожух) летом 1918 года, вдоль Черноморского побережья. И здесь не так важно, о чём написана книга, важно совершенно другое — как она написана и как рождалась идея.

Участники того похода, прочитав её, были изумлены: до мельчайшей детали всё похоже, до самого маленького ущелья, до травинки! А мы как похоже даны! Несомненно, писатель был с нами!

А он, оказывается, не был.

Случилось всё много сложнее и одновременно проще. Задолго до Гражданской войны Серафимович побывал в тех местах со старшим сыном Анатолием. Путешествуя, отец и сын проследовали чуть ли не тем же маршрутом, что и Ковтюх со своей армией десятилетие спустя.

… шли мы по водоразделу Кавказского хребта, — напишет он в очерке «Из истории „Железного потока“», — громадой подымался он над морем, над степями…

Пейзаж надолго врезался в писательскую память. Он напоминал о себе регулярно, долгие годы, возникая то в сверкающем Петербурге, то в серой, уже послереволюционной Москве. Пейзаж требовал литературного воплощения.

Не получалось.

«Хожу ли по ободранным улицам, спотыкаюсь ли молча в сугробах под обвисшими трамвайными проводами… я одно чувствую: эти серые скалы, нагнувшиеся над бездонными провалами, откуда мглисто всплывает вечный рокот невидимого потока, белеющие снеговые маковки, и по ним — синие тени; эти непроходимые леса, густые и синие, где жителями лишь зверь да птица: всё это, как чаша, требует наполнить себя. Чем? Какое содержание я волью?».

И тут приходят на помощь известия о Таманском походе.

Методично и упорно Серафимович отыскивает одного участника за другим, со временем знакомится и с самим Ковтюхом, беседует, делает необходимые записи, находит новых свидетелей, устраивает «перекрестные допросы», однако собранными сведениями не ограничивается.

В определённый момент он понимает, что его задача — не просто описать поход, как таковой, но дать «обобщённую и синтетическую правду», показать перерождение «защитников революции» из разбойничающей народной массы в сознательных и героических бойцов Красной армии.

На помощь приходят выезды в Первую и Вторую конные армии. Там он тоже видел солдат в оборванном тряпье, с откровенно бандитскими рожами.

Можно ли ждать революционной сознательности от таких типов? — сомневался писатель.

Убедился, что можно. Если правильно объяснит командир смысл борьбы, увлечёт примером, где надо проявит жесткость, вся эта братва, вся эта «сарынь ни кичку» преображается на глазах. Таких примеров в «Железном потоке» предостаточно. И Кожух выведен тем самым командиром.

Он писал эту вещь так, как и прочие, — точно в первый раз.

Больше всего «боялся впасть в красивость», вспоминал свой первый рассказ «На льдине» и чертыхался: до него дошло, что природа там заслонила всё остальное.

В этот раз такого быть не должно.

Серафимович непрестанно помнил про это всё два с половиной года работы, работы, завершившейся полнейшей «гармонией».

Природа в «Железном потоке» не просто создаёт картинку, но и вдохновляет действие. Герои — живые. Идут, воюют, шутят, любят, сквернословят. Всё там работает, цепляется одно за другое, никаких сюжетных провалов, ни одного ненужного слова.

Книга прогремела. Настоящая эпопея, не уступающая по силе «Тарасу Бульбе», она издавалась и переиздавалась в СССР десятки раз, выходила в Европе, остервенело швырялась гитлеровскими молодчиками в костёр.

… Теперь она лежит передо мной. Тонкая, но крепкая, в твёрдой коричневой обложке. А рядом синеют четыре тома очерков, статей и рассказов, тоже — далеко не толстые и увесистые тома.

Их продают мало в каких магазинах, разве что на развалах или в старых букинистических. Но в библиотеках они есть.

Идите в библиотеку! Возьмите хотя бы одну, откройте на любой странице, и старый добрый казак покажет вам настоящую литературу и расскажет, как её делать.

С Днём рождения, Александр Серафимович!

Публикацию подготовил писатель Сергей Петров, автор книг «Бакунин. Первый панк Европы», «Хроника его развода» и «Менты и люди». Сотрудничает с издательством «Пятый Рим» и пишет для журнала «Русский пионер».

Читайте наше интервью с Сергеем Петровым «Бакунин был порядочным человеком».