Произведения на сюжеты о Великой Отечественной войне появлялись уже в 1941 году и создаются до сих пор. Большинство таких работ поражают художественным мастерством, а их эмоциональный посыл понятен даже тем, кто знает о войне очень мало.

VATNIKSTAN собрал десять картин, показывающих разные грани Великой Отечественной войны: и сюжеты гибели мирных людей, и страдания узников концлагерей, и редкие минуты радости, и триумф победы, и мирную жизнь после с грустью в сердце. Многие художники, работы которых мы представляем, служили на фронте и на полотнах отразили личные впечатления.

Фашист пролетел (Аркадий Пластов, 1942)

Советский мастер живописи Аркадий Пластов создал одну из самых сильных своих картин ещё в самом начале войны, в 1942 году. Несмотря на то, что перед нами не баталия, трагическая сущность войны передаётся очень точно.

Искусствовед Олег Сопоцинский писал:

«Война предстаёт здесь в своём страшном обличье. Бессмысленность трагически оборванной жизни особенно впечатляюща на фоне мирной природы, в тихом уголке, где нет и намёка на войну. Картина Пластова проникнута глубоким гуманистическим содержанием. В ней слышится проклятие войне.

Полотно „Фашист пролетел“ замечательно в живописном отношении. Художник словно настраивает восприятие зрителя на определённый лад, изображая блекло‑рыжую осеннюю траву, трепещущие на ветру жёлтые березки, затянутое в сизые облака сумрачное небо. Этот красочный аккорд помогает выразить щемящую боль, чувство невозвратимой утраты».

Немецкая оккупация (Меер Аксельрод, 1942–1969)

Художник Меер Аксельрод во время Второй мировой войны находился в Алма-Ате, где вместе с Эйзенштейном работал над лентой «Иван Грозный». Здесь, в эвакуации, он познакомился с еврейскими беженцами из Польши и оккупированных частей СССР и впервые узнал о Холокосте. Художник был настолько потрясён их рассказами, что начал создавать эскизы и картины на эти трагические сюжеты. Так получился цикл «Немецкая оккупация» — более сотни работ.

Несмотря на то, что Аксельрод не был очевидцем событий, его картины отличались точностью и почти документальностью. На войне он потерял младшего брата и многих друзей-художников.

Над циклом мастер работал несколько десятилетий, а завершил его портретом героя Собибора Александра Печерского. Из-за масштабности и большой протяжённости создания цикл «Немецкая оккупация» никогда не выставлялся целиком. Работы Аксельрода хранятся в Третьяковской галерее и других крупных музеях России, Белоруссии и Израиля.

Мать партизана (Сергей Герасимов, 1943–1950)

Сергей Герасимов и до войны был хорошо известен как живописец, в его творчестве преобладала тема русской деревни. Возможно, именно поэтому его военное полотно тоже связано с деревенскими жителями — гордой женщиной, которая не боится немецких захватчиков. Художник писал:

«Я хотел показать в её образе всех матерей, которые отправили на войну своих сыновей».

В 1958 году картина выставлялась на Международной выставке в Брюсселе и была награждена Золотой медалью, хранится в Третьяковской галерее.

Сенокос (Аркадий Пластов, 1945)

Ещё одна работа Аркадия Пластова. Картина создана в 1945 году в деревне Прислониха Ульяновской области, удостоена Сталинской премии I степени за 1946 год. Пластов написал картину по множественным этюдам, которые создавал в течение всей жизни. Сенокошение, кстати, было его личным увлечением:

«Сенокосную работу я люблю до самозабвения, сам лет с семнадцати косец. Много лет назад я начал собирать этюды сенокоса к будущей картине. Первый мой эскиз на тему сенокоса я сделал лет двадцать пять — двадцать семь назад. В пожар 1931 года вместе с прочим добром погорели и этюды, и первые наброски многочисленных композиций. К 1935 году я успел набрать и материалов, и смелости, чтобы написать картину и выступить с ней публично. Моё неуклюжее детище, как вспоминаю, встретило самый радушный приём, и меня всячески хвалили. Но, как это всегда бывает, после общественного просмотра глаза мои как бы внезапно раскрылись на картину».

Одним словом, идея написать картину о сенокосе посетила художника задолго до войны, но именно окончание Великой Отечественной наполнило её новым смыслом. На полотне мы видим подростка, женщину и двух стариков, но не видим взрослых мужчин — ушедших на фронт и не вернувшихся оттуда. Натурщиками для картины выступили родные и жители деревни Прислониха. Например, на первом плане — сын художника Николай, женщина в белом платке похожа на супругу Пластова, а пожилые косари — жители деревни, земляки художника.

Зрители и критики встретили картину преимущественно тепло. Пластова сравнивали с передвижниками — например, с Григорием Мясоедовым и его полотном «Страдная пора. Косцы».

Художник позже писал:

«Кончена война, кончена победой великого советского народа над чудовищными, небывалыми ещё во всей истории человечества силами зла, смерти и разрушения. Какое же искусство, мы, художники, должны взрастить сейчас для нашего народа: мне кажется — искусство радости… Что бы это ни было — прославление ли бессмертных подвигов победителей или картины мирного труда; миновавшее безмерное горе народное или мирная природа нашей Родины — всё равно всё должно быть напоено могучим дыханием искренности, правды и оптимизма. Это настроение и определило содержание новой моей картины „Сенокос“… Я, когда писал эту картину, всё думал: ну, теперь радуйся, брат, каждому листочку радуйся — смерть кончилась, началась жизнь».

Клятва балтийцев (Андрей Мыльников, 1946)

Эта картина стала дипломной для художника Андрея Мыльникова и первой на его продолжительном творческом пути.

Художественный критик Николай Пунин так писал об этом полотне:

«Когда я стоял позади толпы, собравшейся около работы Мыльникова, заметил, что движение голов этой толпы вызвало, поразившее меня, иллюзорное движение голов на самом холсте; головы на холсте Мыльникова не только колебались, но, казалось, даже двигались. Между холстом Мыльникова — я убеждался в этом с каждой минутой — и толпой была какая-то несомненная связь; этот холст был не просто картиной, как все остальные работы, и по отношению к зрителю не был просто фоном. Удивительно, — подумал я, — в этом что-то есть. В конце концов я пришёл к выводу, что такая тесная связь людей на картине с „людьми в жизни“, пожалуй, явление художественное; кроме того, это признак чувства современности».

По рекомендации Игоря Грабаря картина «Клятва балтийцев» была принята как основа грандиозного, длиной 80 метров, мозаичного панно для Дворца Советов в Москве. Автор также задумывал на основе картины создать мозаику для пантеона героев-балтийцев, но проект так и не осуществился.

Письмо с фронта (Александр Лактионов, 1947)

Сюжет одной из самых известных и трогательных картин о Великой Отечественной войне художнику подарила сама жизнь. В 1944 году Александр Лактионов вернулся из эвакуации из Самарканда и поселился в Загорске (Сергиевом Посаде) в перестроенной келье монастыря. Однажды художник встретил в городе раненого солдата, который искал адрес, по которому сослуживец попросил его доставить письмо. Лактионов помог солдату и вместе с ним стал свидетелем событий, лёгших в основу полотна.

Работу над картиной художник завершил через три года и получил за неё Сталинскую премию. Картина часто встречается в учебниках истории и искусствоведения, но вживую, в отличие от печатных миниатюр, поражает зрителей неожиданным масштабом — 225 на 155 см.

Триумф победившей Родины (Михаил Хмелько, 1949)

Картина Михаила Хмелько посвящена Параду Победы 1945 года: советские воины на полотне низвергают фашистские знамёна к ногам полководцев-победителей, среди которых узнаются Иван Конев, Василий Чуйков, Николай Кузнецов, Леонид Говоров. На трибуне мавзолея, конечно, сам товарищ Сталин и руководство страны.

Художник Михаил Хмелько служил на войне сапёром-картографом, был ранен и после числился в бригаде фронтовых художников при политуправлении 1‑го Украинского фронта. До войны учился в Одесском художественном техникуме, а после окончил Киевский государственный художественный институт. За «Триумф победившей Родины» Хмелько получил Сталинскую премию. Сегодня его картина хранится в Третьяковской галерее, но выставляется в экспозиции только по особым поводам.

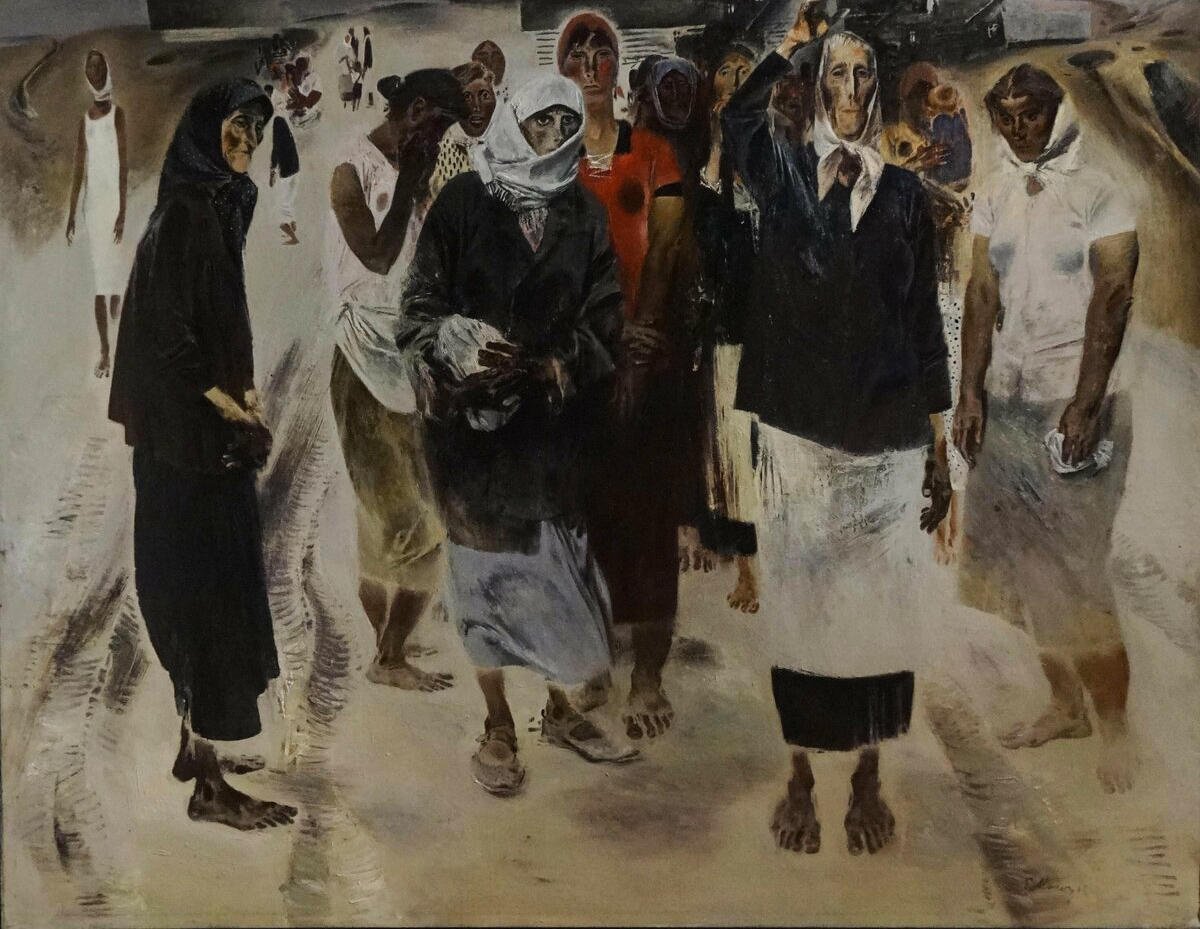

Матери, сёстры (Евсей Моисеенко, 1967)

Полотно посвящено жизни женщин во время войны. Художник Евсей Моисеенко, сам участник войны, рассказывал:

«Я помню, и как меня мать провожала на войну, и как, будучи солдатом, проходил деревни и уходил из них. Мне не забыть глаза женщин. Мне хотелось как бы взглядом уходящего заглянуть в них. Планами, сначала крупно, потом всё меньше — и вовсе женщины исчезают за горизонтом. Как память о них, оседают в душе солдата и горе, и скорбь, и надежда».

На создание картины потребовалось пять месяцев, но перед этим художник два года потратил на поиск идеи. В начале 1960‑х годов Евсей Моисеенко написал несколько этюдов в родном селе. Сначала появилось полотно «На колхозном дворе» и только потом отражающее первоначальный замысел «Матери, сёстры».

Отдых после боя (Юрий Непринцев, 1951, 1953 и 1955)

Военные сюжеты — это необязательно баталии или трагичные сцены жизни партизан и заключённых концлагерей. Советский мастер живописи Юрий Непринцев показал другую сторону войны — короткий момент отдыха, веселья и дружбы. За «Отдых после боя» он получил Сталинскую премию I степени.

На создание полотна художника вдохновили личные впечатления: Непринцев ушёл на фронт добровольцем, служил в истребительном батальоне и действующих частях Краснознамённого Балтийского флота, оборонял Ленинград. Ещё один источник вдохновения — широко известная поэма «Василий Тёркин».

Оригинал картины подарили Мао Цзэдуну, в 1953 году Непринцев написал второй «оригинал» для Георгиевского зала Большого Кремлёвского дворца, а в 1955 году — третью версию произведения для Государственной Третьяковской галереи.

Нашествие (Константин Васильев, первая половина 1970‑х годов)

Константин Васильев — дитя войны, он родился в 1942 году в Майкопе во время немецкой оккупации, и это одна из причин, почему тема войны так часто проявлялась в его творчестве. В эту подборку мы выбрали его работу «Нашествие», уникальную по цветовой гамме, сюжету и композиции.

В целом Васильев известен полотнами на былинно-мифологические темы, художника вдохновляли исландские саги и другие героические эпосы. Но другие работы мастера отличаются насыщенной палитрой оттенков и кристальной чистотой цветов. Здесь мы видим сумрачное, почти монохромное изображение. В центре — фрески разрушенного храма. Идея объединить изображения святых с темой войны была для начала 1970‑х годов новой и довольно смелой.

Читайте также «Подвиги разведчика Виктора Леонова».