Генерал армии Андрей Васильевич Хрулёв — советский военный и государственный деятель, руководитель Тыла Красной армии в 1941—1951 годах и нарком путей сообщения в 1942 — 1943 годах. Во время войны Андрей Васильевич регулярно выезжал в действующую армию. Иосиф Сталин держал под личным контролем вопросы материально-технического обеспечения армии — за годы Великой Отечественной войны Андрей Васильевич, согласно журналу посещений, 113 раз бывал в Кремлёвском кабинете Сталина. Соратники характеризовали Хрулёва как великого труженика и мастера находить выход из трудных ситуаций.

В преддверии празднования 9 Мая нам удалось пообщаться с Ириной Юрьевной Хрулёвой, внучкой Андрея Васильевича. Ирина Юрьевна — историк, доцент исторического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, исследователь и практик сохранения исторической памяти.

9 мая в Музее Победы Ирина Юрьевна прочтёт лекцию «Генерал армии А. В. Хрулёв — подлинный полководец и великий труженик войны, без которого и не было бы этой великой Победы». Начало в 15:00. Подробности можно узнать на сайте музея.

— В чём, на ваш взгляд, главная заслуга Хрулёва?

— Одной из главных заслуг Андрея Васильевича Хрулёва, «великого труженика войны» (по выражению Сталина), является создание обновлённой службы Тыла в период Великой Отечественной войны. При её организации был критически переосмыслен опыт Первой мировой и Зимней войн. Главная проблема состояла в том, что усилия различных служб тыла были разрознены: например, Главное интендантское управление подчинялось первому заместителю НКО Будённому, управление устройства тыла, военных сообщений, горюче-смазочных материалов, автодорожный отдел — начальнику Генерального штаба Жукову, в подчинении НКВД находилось Главное управление строительства аэродромов и управление шоссейных дорог. Не была организована система специализированного лечения раненых, не разработаны принципы планирования снабжения.

Задачи руководства не отдельными направлениями (финансы, строительство), а всей работой тыла потребовала от Хрулёва серьёзной теоретической проработки. Его подчинённые вспоминали, что Андрей Васильевич «сразу же по окончании финских событий приступил к глубокому изучению теории организации тыла и снабжения, посвящая этому каждую минуту». В его кабинет регулярно приносили книги из Ленинской библиотеки, в основном дореволюционные, посвящённые этому вопросу.

Немалую роль в разработке новой концепции тыла сыграли беседы Хрулёва с Константином Ефимовичем Горецким, главным интендантом царской армии в 1917 году. По запросу Андрея Васильевича Разведывательное управление Генерального штаба подготовило в декабре 1940 года справку о состоянии интендантской службы во Франции во время войны 1939—1940 годов. Аналогичные справки готовились и в отношении системы снабжения Великобритании и США. Анализировался и опыт вермахта.

К концу июля 1941 года Хрулёв, изложив свои идеи некоторым членам ГКО, представил проект решения об организации тыла РККА на военное время — там были перечислены неотложные меры, направленные на резкое улучшение работы тыла Красной армии. 28 июля 1941 года было принято постановление ГКО, а 1 августа вышел приказ наркома обороны № 0257, в которых учреждалось Главное управление тыла во главе с начальником тыла Красной армии. Степень централизации в организации тыла ВС была самой высокой в мире, что соответствовало условиям военного времени.

Андрей Васильевич, в звании генерал-лейтенанта, был назначен начальником тыла Красной армии и заместителем наркома обороны. У этого плана поначалу было немало противников («между органами снабжения и Генеральным штабом всё время шла борьба за руководство деятельностью по снабжению армии»), которые не представляли себе весь масштаб задач тылового обеспечения в новой войне: «Такое упрощённое представление об обеспечении армии нанесло в первый период войны колоссальный ущерб. Каков бы ни был объём всех материальных ресурсов, которые должна получить армия, он должен находиться под неослабным вниманием одного сильного органа, и только тогда будет обеспечен порядок». По мнению Андрея Васильевича, «Сталин не потому принял наше предложение по созданию стройной организации органов тыла, что он был убеждён в нашей правоте. Нет. Он видел, что там плохо, а значит, надо попробовать новое».

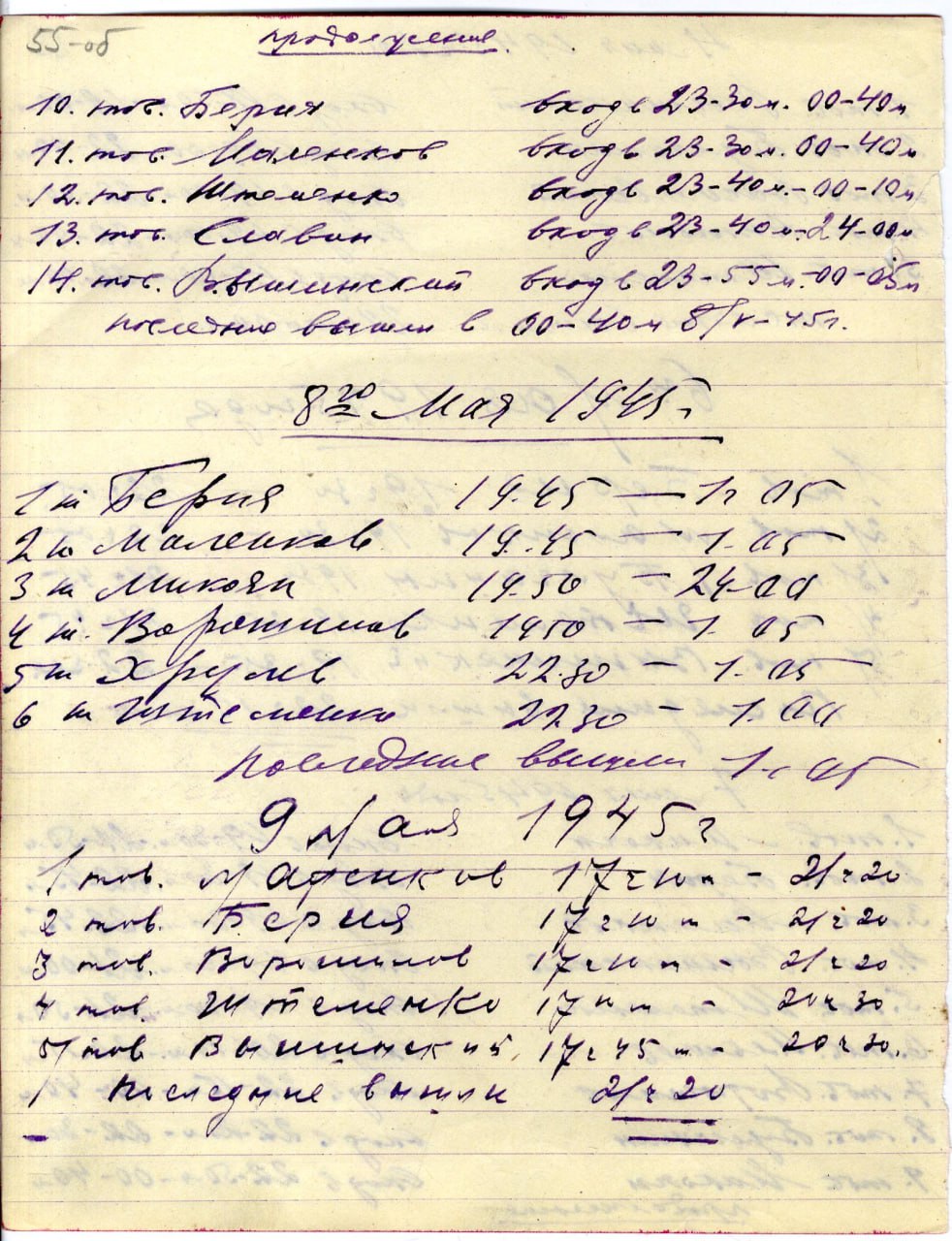

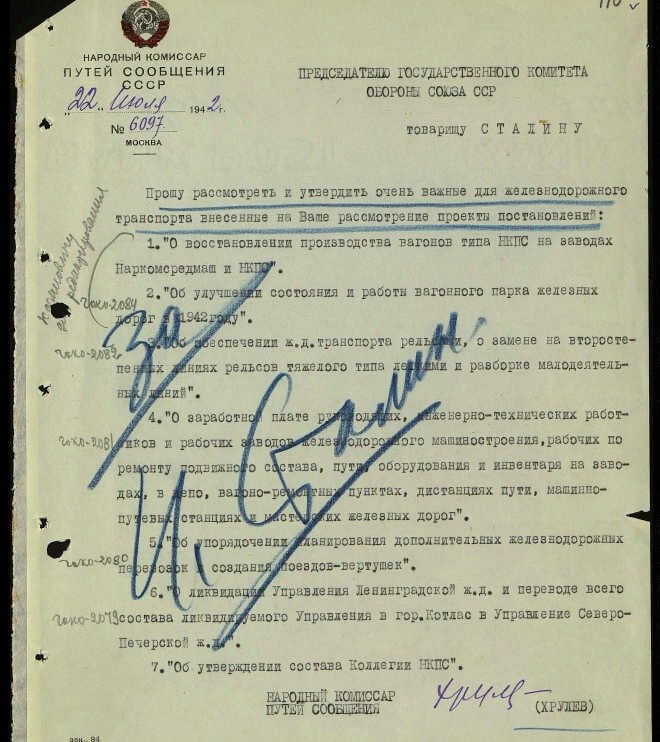

Историки подсчитали, что за войну Хрулёв 113 раз побывал в кабинете Сталина в Кремле. Чаще приглашались только начальники Генерального штаба Александр Михайлович Василевский (202 раза) и Алексей Иннокентьевич Антонов (258 раз), а также первый заместитель Верховного главнокомандующего Георгий Константинович Жуков (127 раз). Высокий уровень доверия Верховного главнокомандующего к мнению Андрея Васильевича в вопросах тылового обеспечения и работы транспортной сферы иллюстрирует тот факт, что подавляющее большинство проектов постановлений ГКО, представленных Хрулёвым, были завизированы подписью Сталина и положения и формулировки Андрея Васильевича включены в постановления ГКО практически без изменений.

«Сталин всегда уделял исключительно большое внимание вопросам материального обеспечения армии, особенно в первый период войны. Неустанной заботой Сталина было обеспечение армии продовольствием, обмундированием, горюче-смазочными материалами, боеприпасами, пушками, танками и другими видами боевого имущества. Чувствовалось, что Сталин это дело очень любил и, надо сказать откровенно, хорошо его знал».

В неопубликованных мемуарах Хрулёв отмечал, что Сталин «не рассматривал дело обеспечения армии как какую-то снабженческую функцию, а он расценивал это, как оперативную военную деятельность. <…> В 1943 году Сталин позвонил мне и сообщил, что Государственный Комитет Обороны решил наградить Вас орденом Суворова I степени, но Молотов к награждению этим орденом дал неправильную реляцию, которая, по его заявлению, состояла в том, что я награждаюсь орденом Суворова за хорошее снабжение армии. Он тут же заявил, что нет, это неправильно, Вы не снабженец, а Вы — военный работник, который своей деятельностью способствует успехам нашей армии, и тут же предложил мне связаться с Молотовым и дать другую, более подходящую реляцию для оценки моей деятельности».

1 августа 1941 года вышел приказ наркома обороны, учреждавший Главное управление тыла во главе с начальником тыла Красной армии. Эта дата отныне отмечается в нашей стране как День Тыла. Назначенный начальником тыла Красной армии и заместителем наркома обороны Хрулёв смог создать слаженную и работоспособную структуру. Андрей Васильевич участвовал в разработке всех военных операций.

Хрулёв выполнял огромный объём работы по налаживанию бесперебойного снабжения Красной армии всем необходимым в чрезвычайных условиях военного времени (потеря важнейших промышленных регионов, уничтожение или захват противником большого количества военных складов в западных районах страны, эвакуация предприятий, разрыв хозяйственных связей).

— Выезжал ли Андрей Васильевич на фронт?

— Да, Хрулёв часто выезжал в районы боевых действий, чтобы своевременно решить тыловые проблемы и ознакомиться с оперативно-тыловой обстановкой. Он посещал воинские части первых эшелонов, тыловых частей и учреждений, проверял снабжение боеприпасами и горючим, организацию питания, обеспеченность воинов вещами и другим имуществом, оказание медицинской помощи раненым и больным, ветеринарную помощь животным. Так, например, генерал-майор интендантской службы (с сентября 1943 года — генерал-лейтенант) Николай Александрович Антипенко вспоминал о своём визите в штаб Центрального фронта в марте 1943 года:

«…с трудом преодолев больше километра непролазной грязи, я разыскал домик, в котором располагался К. К. Рокоссовский; в этот момент там находился и А. В. Хрулёв».

Тыл Вооружённых сил под руководством Андрея Васильевича выполнил колоссальный объём работ не только по материальному, но и по транспортному, техническому, инженерно-аэродромному, медицинскому, финансовому, торгово-бытовому и другим видам обеспечения войск.

«Используя достижения отечественной промышленности и сельского хозяйства, Тыл Вооружённых Сил СССР в ходе Великой Отечественной войны и дальневосточной кампании принял и доставил непосредственно к боевым порядкам войск огромное количество вооружения, боевой и другой техники, боеприпасов, горючего, продовольствия, фуража и других материальных средств. В ходе войны было израсходовано более 10 млн т боеприпасов, свыше 16 млн т горючего, более 30 млн штук (около 700 тыс. т) авиационных бомб, около 40 млн т продовольствия, десятки миллионов комплектов обмундирования и обуви. Всё это доставлялось в войска нередко под огнём противника. Объём воинских перевозок за всю войну для Вооружённых Сил составил около 20 млн вагонов воинских грузов, в том числе около 10 млн — с войсками и 10 млн — с вооружением и другими материальными средствами, что эквивалентно почти 300 млн т грузов. Ежедневно отгружалось 284 поезда с войсками и военными грузами. Общий объём перевозок, выполненных автомобильным транспортом в ходе операций Великой Отечественной, составил 625 млн т грузов (39 млн вагонов). Общий пробег автомобильного транспорта за годы Великой Отечественной войны составил 2 млрд 530 млн км, что означает свыше 63 тыс. раз обогнуть экватор нашей планеты. Силами и средствами ремонтно-восстановительных органов Красной Армии было восстановлено более 1 млн 640 тыс. артиллерийских систем. Произведено свыше 429 тыс. ремонтов танков и САУ, около 2 млн только средних и капитальных ремонтов автомобилей» (Булгаков Д. В. Патриарх Тыла. К 130-летию со дня рождения генерала армии Андрея Васильевича Хрулёва // МТО ВС РФ. 2022. № 9. С. 10–11).

— Хрулёв был наркомом путей сообщений в самый критический период войны. Расскажите о его деятельности на этом посту.

— Андрей Васильевич внёс значительный вклад в совершенствование работы железнодорожного транспорта: одновременно с огромной работой по руководству тылом Хрулёв в 1942—1943 годах провёл масштабную реорганизацию железнодорожного транспорта, причём в условиях потери почти половины железнодорожной сети страны, сокращения среднесуточной погрузки в два с лишним раза, нехватки топлива, электроэнергии, парка товарных вагонов и так далее.

Андрей Васильевич вывел транспортную отрасль из коллапса. Удалось решить проблему заторов на железных дорогах: создавались специальные манёвренные паровозные колонны по 30 машин в каждой (из накопившихся в резерве сотен паровозов). Личный состав колонны паровозов особого резерва НКПС зачислялся на довольствие в воинских частях, был одет в военную форму. Именно эти колонны в кратчайшие сроки буквально «растащили» забившие железнодорожные артерии страны составы. Вариант решения проблемы, осуществленный Хрулёвым, оказался настолько эффективным, что его использовали до самого окончания войны. В результате были сформированы 86 специальных колонн особого резерва НКПС, состоящие из 1940 паровозов.

Под руководством Хрулёва был введён новый график движения поездов, который составили с учётом опыта работы железных дорог во время войны. Применялась маршрутизация перевозок; появились жёсткие временные интервалы по разгрузке товарных составов.

Для решения проблем с топливом, возникшими после оккупации Донбасса, стали использовать уголь из Кузбасса, Воркуты, Караганды и даже подмосковный бурый. Были приняты меры по развитию угольной отрасли страны. После консультаций с машинистами Московского узла Хрулёв издал приказ о премировании паровозных бригад за отопление локомотивов подмосковным углём, развернулось движение за экономию топлива.

Для оздоровления паровозного парка страны принимались меры по улучшению эксплуатации и продлению срока службы паровозов.

Ввиду перегруженности московского транспортного узла Андрей Васильевич ещё в самом начале войны «предложил Сталину построить большое московское железнодорожное кольцо», которое «соединило все железные дороги, подходящие к Москве».

Наконец, Хрулёв выступил инициатором ускоренного строительства нескольких железных дорог, прежде всего линии Кизляр — Астрахань, сыгравшей ключевую роль при переброске войск под Сталинград. Строительство пути Кизляр — Астрахань — пример стратегического мышления Андрея Васильевича, предвидения наступления немцев на Северный Кавказ.

Один из главных итогов работы Хрулёва на посту главы НКПС состоял в заметном улучшении оплаты труда железнодорожников, условий труда, увеличения продовольственного пайка и премирования.

Под руководством Хрулёва Тыл Красной армии и НКПС функционировали как хорошо отлаженный механизм. При нём удалось усовершенствовать работу железных дорог как в организационном, так и в техническом и технологическом отношениях, существенно возросла эффективность работы транспорта, что внесло значимый вклад в дело Победы.

— Во время Великой Отечественной войны (согласно «Положению об управлении Тылом Красной Армии») Главное военно-санитарное управление находилось в непосредственном подчинении заместителя наркома обороны — начальника Главного управления Тыла Красной Армии Хрулёва. Какие достижения были у Андрея Васильевича на этом посту?

— Очевидно, что ни один из значимых вопросов медицинского обеспечения войск не решался без его ведома. В ведении Хрулёва находились вопросы эвакуации раненых и больных, а также перемещения госпиталей, что было актуально в начале войны, когда Красная армия отступала. Ситуация осложнялась катастрофическим дефицитом железнодорожных вагонов и перегруженностью путей эвакуации. Однако даже в тяжелейших условиях к концу 1941 года удалось перебазировать в тыл страны госпитали общей вместительностью более чем 365 тысяч коек.

По решению Хрулёва для эвакуации шести московских химико-фармацевтических заводов выделили 220 вагонов. Но поезда требовались и для эвакуации раненых в тыл страны — только за 1942 году количество постоянных военно-санитарных поездов увеличилось почти в три раза: со 100 до 297. Параллельно сформировали 134 временных военно-санитарных поезда, 286 военно-санитарных летучек. Для эвакуации раненых по воде переоборудовали 97 судов.

Зная о проблемах эвакуации раненых в тыл, в 1942 году Хрулёв наладил выпуск санитарных самолётов. К январю 1945 года в интересах медицинской службы Красной армии действовало 15 отдельных санитарных полков авиации (ОСАП) и 9 авиационных санитарных эскадрилий Гражданского воздушного флота (АЭС ГВФ), насчитывающих 652 санитарных самолёта. Только на Западном фронте за всю войну санитарная авиация перевезла более 34 тысяч раненых, 27 тысяч килограммов медицинского имущества и 10 тысяч литров крови. Благодаря поддержке Андрея Васильевича вышло постановление ГКО о формировании большого числа противоэпидемических частей и учреждений. Таким образом в армии не было допущено массовых вспышек инфекционных заболеваний.

— Где Хрулёв встретил День Победы?

— 9 мая 1945 года в пять часов утра Андрей Васильевич вылетел в Берлин с самой благородной из возможных миссий — накормить поверженную столицу Германии и наладить нормальную жизнь лежащего в руинах города: восстановить работу водопровода, канализации, электростанций. Три миллиона жителей, в основном женщины, дети, старики и сотни тысяч так называемых остарбайтеров — насильно угнанных в Германию работников — прятались в подвалах разрушенных налётами авиации домов и переполненных бомбоубежищах. Несколько оставшихся в Берлине госпиталей были настолько переполнены, что Хрулёв сразу же взял эту проблему под личный контроль. В считаные дни наладили полноценное снабжение города продовольствием. Полевые кухни, раздававшие горячее питание жителям Берлина, спасли многих горожан от голода.

— Какие основные черты Андрея Васильевича вы можете выделить?

— Искреннее, сердечное внимание к людям, их проблемам выливалось в способность Хрулёва предусмотреть мельчайшие детали тылового обеспечения войск.

Андрей Васильевич особенно заботился о положении женщин на войне. Он ввёл должность помощника главного интенданта Красной армии по женскому обмундированию и пригласил на эту работу А. К. Осину — директора одной из крупнейших швейных фабрик Москвы, которая была одновременно женским консультантом и для других служб армии. 2 августа 1942 года Хрулёв подписал приказ № 244 «О выдаче некурящим женщинам шоколада или конфет взамен табачного довольствия», а 11 апреля 1943 года — приказ об увеличении нормы выдачи мыла женщинам-военнослужащим.

Андрей Васильевич обладал феноменальной памятью. Годы спустя он мог по памяти назвать количество тонн различных грузов — например, видов продовольствия, доставленных в блокадный Ленинград, или количество вагонов, задействованных в переброске войск и техники от Сталинграда к Курску. Хрулёва невозможно было застать врасплох вопросом о точных цифрах поставок в армию: в кремлёвском кабинете Сталина не раз его пытались «подловить» — и каждый раз с цифрами текущих поставок Андрей Васильевич опровергал оппонентов.

В вопросах тылового обеспечения Сталин неизменно прислушивался к мнению Хрулёва. Хрестоматийной стала история приёма в Кремле 25 мая 1945 года в честь командующих войсками Красной армии. Когда участники встречи фотографировались в Георгиевском зале Кремля, Андрей Васильевич собирался занять место во втором или третьем ряду — согласно субординации и по генеральскому чину. Но Сталин лично усадил Андрея Васильевича в первом ряду, среди маршалов, заявив полководцам, стоявшим рядом:

«Без труда этого генерала в тылу не было бы и ваших побед на полях сражений!»

Читайте также «Станислав Юдин: „Из опыта войны мы черпаем те выводы, к которым готовы“».