О знаменитом археологе XIX столетия известно многое. Но не все рассказы о его жизни — правда. Есть люди, жизнь которых обречена обрастать легендами.

Уроженец небольшого города-государства Мекленбург (единой Германии тогда ещё не существовало), Генрих Шлиман сколотил состояние в России на торговле индийским индиго и чилийской селитрой. А после круто изменил судьбу и отправился на первые раскопки в Трое и Микенах, открывая дворцы и гробницы гомеровских басилеев.

В России Шлиман прожил почти 20 лет: он прибыл в страну в 24 года и покинул её, когда ему исполнилось 44. За столь долгое время он сформировался как человек. Как отразился «русский период» на судьбе Шлимана? Какой отпечаток Россия оставила в его жизни и деятельности?

VATNIKSTAN рассказывает о забытых страницах биографии археолога, навсегда изменившего представления об истории древности.

Мечты и мистификации

В автобиографии Шлиман напишет, что дал клятву найти Трою в восемь лет. Это красивая история о человеке, который почти 50 лет копил деньги на воплощение детской мечты. Долгое время именно так начинали рассказ о его жизни.

Важно помнить, что автобиография была написана с конкретной целью — защититься от нападок и обвинений, посыпавшихся на Шлимана после публикации результатов раскопок Трои. Учёные из Европы, Америки и России обвиняли его в личной корысти и непрофессионализме. На этом фоне история о детской мечте оказалась идеальным щитом.

Миф о детской мечте не подтверждается историей археологии как науки. Шлиман родился в Мекленбурге в 1821 году, восемь лет ему исполнилось в 1829‑м. В это время понятия о культурном слое и о возможности раскопок поселений только складывались. Исключение составляли уже открытые к тому времени Помпеи, но этот город не был погребён под землю естественным образом. Маленький Шлиман просто не мог знать о возможности найти Трою.

Знаменитый археолог утверждал, что сознательно положил первую половину жизни (значительную часть которой провёл в России) на накопление капитала, необходимого для поисков города из «Илиады». Жил ли и вправду Шлиман в России лишь для того, чтобы найти деньги на детскую мечту? Конечно, нет.

Долгое время автобиография была практически единственным источником знаний о его жизни. Огромный архив Шлимана в библиотеке Геннадиус в Афинах был недоступен большинству исследователей.

Поэтому в литературе преобладало представление о знаменитом археологе как о мальчике, давшем Аннибалову клятву отцу и положившем жизнь на её исполнение. В этом ключе написана основополагающая для шлимановедения работа Эрнста Мейера. Этот же взгляд отражает, пожалуй, самая известная научно-популярная книга ХХ века об археологах: «Боги. Гробницы. Учёные» Курта Керама.

Но чем дальше в лес, тем больше дров. Работа исследователей с архивом в Афинах пролила свет на нестыковки в рассказах Шлимана. Так, он описал пожар в Сан-Франциско, на который физически не смог бы попасть. И выдумал, будто был удостоен приёма у президента США Милларда Филлмора.

Сохранилась открытка, отправленная Шлиманом в русский период жизни:

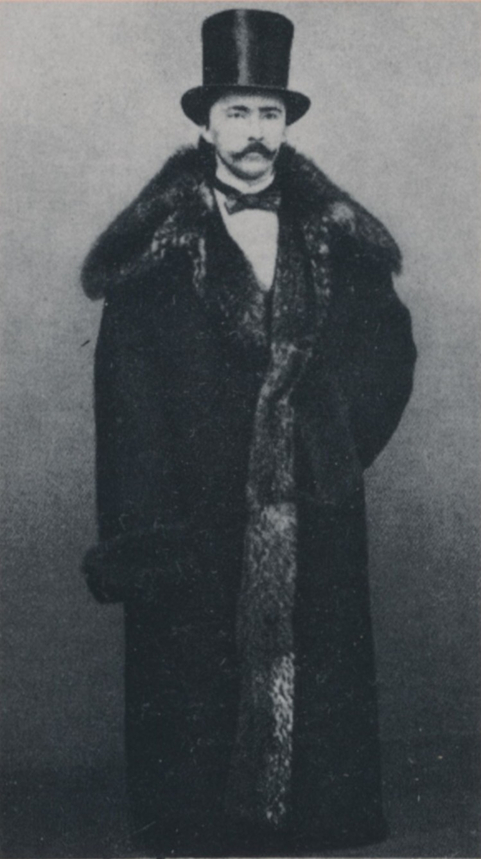

«Фотография Генри Шлимана, когда-то ученика г. Хюкштедта в Фюрстенберге; ныне купца-оптовика первой гильдии в Санкт-Петербурге, потомственного почётного гражданина, судьи Санкт-Петербургского коммерческого суда и директора имп. Государственного банка в Санкт-Петербурге».

Даже здесь всё правда и неправда одновременно. Так, Шлиман действительно станет почётным гражданином, но лишь через несколько лет после отправки письма. Директором Государственного банка он и вовсе никогда не был. Более того, сам банк никогда не был «императорским» — это слово Шлиман добавил для красоты.

В чём причина постоянных мистификаций? Можно ли после этого вообще доверять документам Шлимана?

Показателен эпизод, который он сам описал в дневнике. В разговоре с парижанкой он уверял её, что является коренным москвичом:

«… повторяя, что я русский, что я московский уроженец… я испытывал большое наслаждение… и до того с этим свыкся, что и сам начал думать о себе как о москвиче».

Исправляя свою судьбу в разговоре или на бумаге, Шлиман всегда хотел казаться значительнее, чем был. Не всегда можно прояснить критерии, по которым он выбирал образ. Это похоже на желание удивить собеседника, показать свою жизнь как цельную, удивительную и романтическую историю. Легенда о детской «троянской» мечте логично вписалась в привычку приукрашивать биографию.

Коммерческие дела в России

Что на самом деле заставило Генриха покинуть родной Мекленбург, если не ранняя любовь к Гомеру? Отечественный археолог Лев Клейн когда-то обратил внимание на письмо сестры Шлимана. В нём она вспоминает о надписи, вырезанной маленьким братом на калитке: «Генрих Шлиман — матрос». Кажется, это и было настоящей мечтой юного мекленбуржца.

В 1841 году он отправился на корабле в Венесуэлу. Однако судно потерпело крушение, а сам Шлиман чудом уцелел. Он обосновался в Амстердаме и стал работать на компанию братьев Шрёдеров.

Шлиман быстро продвигался по службе: ему с рождения отлично давались иностранные языки. Это качество оказалось крайне полезным для фирмы с представительствами в разных странах Европы. Понимая, что интересы компании простираются на Восток, Генрих самостоятельно взялся за изучение русского. Он стал налаживать связь с русскими купцами, работающими в Амстердаме, завоёвывая их расположение.

Судьбоносной можно назвать встречу Шлимана с Сергеем Афанасьевичем Живаго. По его рекомендации и приглашению в 1846 году Шлиман, как представитель Шрёдеров, прибыл в Россию. Вскоре он откроет собственное дело, оставаясь компаньоном своей прежней фирмы. Генрих становится российским подданным и берёт новое имя — Андрей Аристович. Хотя судя по его автографу, продолжал называть себя Генрихом в неофициальных письмах.

«Никак невозможно для меня Вам описывать, сколько я люблю Русь и русских; да! я охотно бы пожертвовал половину своего капитала, если бы мог жить опять в Петербурге».

Эти строки Шлиман писал своему коллеге М.С. Малютину во время рабочей поездки в Америку в 1850–1852 годы. Андрей Аристович хорошо вписался в купеческое сообщество Санкт-Петербурга. В 1847 году он так описывал свою деятельность в переписке с Живаго:

«…от раннего утра до позднего вечера я посвящаю себя изобретению средств, как пристойным образом приобретать выгоды по коммерции».

Шлиман проявил коммерческую ловкость и смекалку. Россия в 1840‑е годы стояла на пороге промышленного скачка, а растущая лёгкая промышленность нуждалась в красителях. Поэтому Шлиман выбрал своей специализацией необходимую, но мало разработанную нишу — индиго, природный синий краситель.

Важно сказать, что современники знали его как честного и уважаемого коммерсанта. Всплывающие иногда в биографической литературе обвинения в махинациях ничем не подтверждены и не принимаются большинством исследователей.

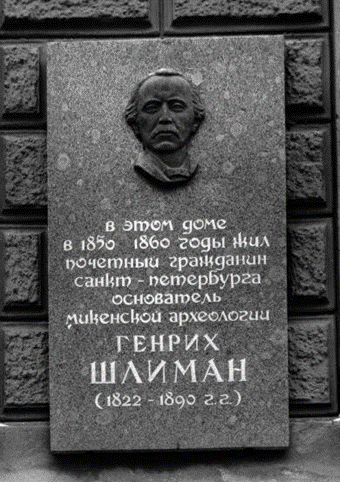

С 1852 года Шлиман снимал апартаменты на 1‑й линии Васильевского острова в доме № 28 (сегодня это дом № 30). В наши дни в этой части Санкт-Петербурга расположены университет и Академия художеств. В середине XIX века Шлимана должны были привлечь торговая гавань и евангелические кирхи.

На первой линии жили профессора, офицеры, купцы и капитаны. Выбор этой улицы говорит о претензиях молодого эмигранта. Об этом же свидетельствует и его карьера. Шлиман стал купцом второй гильдии в 1847 году. Через семь лет он уже был купцом первой гильдии в Нарве, а с 1863 года стал купцом первой гильдии в столице империи. А вот почётным гражданином Петербурга Шлиман стал только в 1864 году, как любой отставной купец первой гильдии. Это звание освобождало его вместе с потомками от уплаты личных налогов.

Насколько Шлиман был богат? При вступлении во вторую гильдию он заявил о капитале в 10 тысяч рублей. Торговал в основном индиго, а также хлопком, чаем, сахаром, бумагой и селитрой. Шлиман удвоил доходы в Крымскую войну благодаря чилийской селитре, необходимой для боевых действий.

К середине 1850‑х годов денежный оборот его фирмы достигал 15 миллионов талеров. Сам Шлиман имел капитал в один миллион талеров, который приносил ему 200 тысяч рублей чистого дохода ежегодно. По меркам петербургского купечества Андрей Аристович был состоятелен, но не более того.

Гомер на берегах Невы

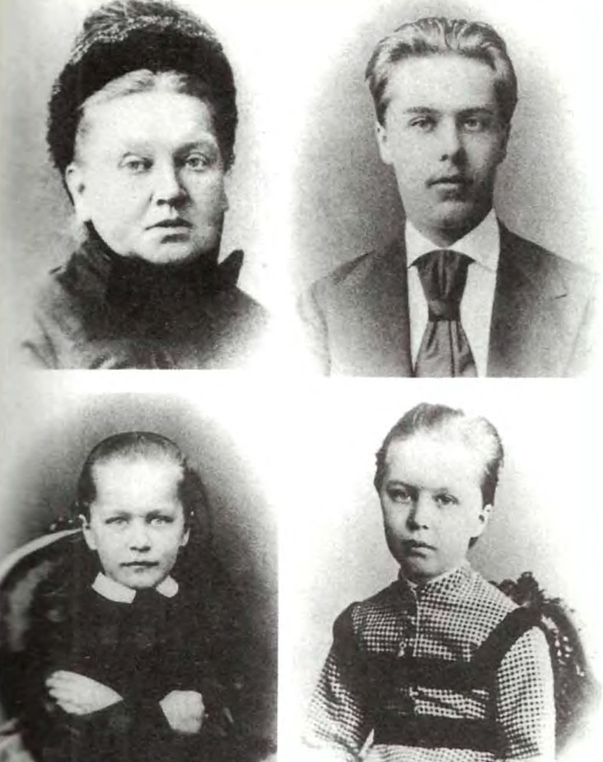

В 1852 году Шлиман женился на племяннице Живаго, Екатерине Петровне Лыжиной. Её часто представляют как кустодиевскую купчиху, неспособную понять его увлечения древней культурой и историей. На самом деле всё было гораздо сложнее. Именно круг семьи Лыжиных повлиял на становление Шлимана как учёного.

Лыжины принадлежали к старинному купеческому роду. Но это не значит, что они вышли из пьес Островского. С конца XVIII века такие династии всё дальше удалялись от чистой коммерции. Родной брат Екатерины, Николай Лыжин, был профессиональным историком. Его первая книга, «Столбовский договор и переговоры ему предшествовавшие», вышла в 1857 году. Сам он работал воспитателем детей принца Петра Георгиевича Ольденбургского. Ему Лыжин и посвятил свою книгу.

Екатерина, как и её братья, получила образование в «Петришуле» (нем. St. Petri-Schule) — одном из старейших учебных заведений России. Благодаря этим связям стало возможно близкое знакомство Шлимана с плеядой выдающихся историков и филологов Петербурга.

Кроме того, для высокой культуры России XIX века вообще был характерен интерес к античности. В 1829 году, после 20 лет кропотливой работы, Николай Гнедич опубликовал первый перевод «Илиады» на русский язык. В 1849 году увидел свет перевод «Одиссеи» Василия Жуковского. Оба текста были приняты в обществе с восторгом.

Гоголь так писал об успехе перевода Жуковского: «вся Россия приняла бы Гомера, как родного». А сама «Одиссея», по его мнению, «произведёт у нас влияние, как вообще на всех, так и отдельно на каждого». Значение этих поэм, даже зацикленность на Гомере в русской культуре не могли не оставить отпечатка на Шлимане.

Во второй половине 1850‑х годов он приступил к изучению новогреческого, а затем и древнегреческого языка. Шлиман задумывается о научном поприще, хотя Трои в его мечтах ещё нет. Но многое в его жизненном укладе меняется. Об этом свидетельствует тревожное письмо супруги от 1856 года:

«Много думала о разговоре, который был у нас с Тобою утром, в день Твоего отъезда. Чем больше я думаю, тем больше я убеждаюсь в том, что человек в твои годы и с твоей деятельностью не может жить без занятия. Путешествие, изучение языков и даже астрономия не могут быть исключительно Твоим занятием. Это всё хорошо во время отдыха, как развлечение. Мне кажется, Ты очень ошибаешься, если Ты думаешь, что будешь заниматься наукой как учёный. К этому нужно привыкнуть».

Шлиман, однако, считал совершенно иначе. Что толкало его на этот путь? Он не стоял в первом ряду миллионеров. Кроме того, он не был обласкан почестями и званиями, но явно мечтал об этом (вспомним, как он приписал себе почётное гражданство и директорство в Государственном банке!).

Российские купцы не могли похвастаться таким же заметным положением в обществе, как западные коммерсанты. Купеческая стезя не позволяла завоевать высокий социальный статус и всеобщее уважение. Именно по этой причине отпрыски старых купеческих семей уходили в науку, культуру, искусство и меценатство.

В повороте судьбы Генриха Шлимана замешано множество факторов. Среди них недовольство положением, непрестижность профессии купца были решающими. Умный, амбициозный энтузиаст мечтал о славе и признании. Связь социального статуса с достижениями в области культуры оказалась решающей.

Становление как исследователя

В 1864 году Генрих Шлиман предпринял кругосветное путешествие (одновременно он отошёл от дел, связанных с коммерцией). По его результатам в 1866 году он выпустил книгу «Современные Япония и Китай». Выбор темы может показаться необычным: всё, что мы знаем о Шлимане, никак не вяжется с Японией и Китаем. Здесь стоит обратиться к культуре личных научных путешествий. В Великобритании их называли «Grand Tour».

«Grand Tour» долгое время был необходимым завершением образования британского аристократа. В начале XIX века он включал путешествие по Италии и Греции, но географические рамки со временем расширялись. Результаты наблюдений путешественников над древними памятниками и диковинками часто публиковались.

Культура подобных описаний выступала одним из истоков академической археологии. Таким образом, Шлиман в своём становлении как специалиста случайно повторил опыт развития археологии как науки.

В своей книге он весьма поверхностно описывает жителей Азии: «Индусы и в бизнесе большие обманщики», или: «Японские женщины полностью эмансипированы». Сказывается недостаточная погружённость в тему, плоскостной описательный взгляд.

Однако Шлиман подробен в описании древних памятников. На изучение Великой Китайской стены он потратил практически сутки, закончив лишь к четырём часам утра.

После этого Шлиман ненадолго вернётся в Россию, чтобы уладить оставшиеся дела и навсегда покинуть страну. Отставной коммерсант решил поступить в парижскую Сорбонну и посвятить себя науке, но точно не знал, какой именно. В университете Шлиман посещал курсы по древней истории и филологии, изучал греческую культуру, египтологию, персидскую литературу.

Он позовёт супругу с собой, но Екатерина откажется воспитывать троих детей вдали от родины. Шлиман уедет один и долго будет упрашивать жену приехать, но та останется непреклонной. В 1869 году Шлиман, получив гражданство США, добьётся одностороннего развода, который не будет признан в России. Однако до конца жизни он будет содержать детей от первого брака и завещает им значительную часть своего наследства.

Шлиман и Россия после Трои

Достоверно известно, что Шлиман несколько раз предлагал передать свои Троянские коллекции в российские музеи. Этому как могла способствовала Императорская Археологическая Комиссия, заинтересованная в том, чтобы сенсационные археологические находки стали достоянием империи. Однако при жизни Шлимана этого не произошло.

Так как в России его развод не признали, по русским законам он считался двоежёнцем. Ещё в 1869 году Генрих женился во второй раз, на гречанке Софье Энгастроменос. Она сопровождала его всю оставшуюся жизнь, а после смерти мужа курировала издание его работ. В итоге Шлиман передал Троянскую коллекцию в Берлин. Оттуда она попала в коллекции ГМИИ им. Пушкина только после Второй мировой войны.

Из-за непризнанного развода Шлиман не смог реализовать третий крупный археологический проект — раскопки в Колхиде (современная Абхазия), принадлежавшей Российской империи. Он надеялся обнаружить там следы экспедиции аргонавтов и руины дворца Ээта.

Как относились к Шлиману в стране, где он сколотил состояние и выбрал научный путь? В 1891 году, через год после смерти первооткрывателя Трои, в Новороссийском университете вышла брошюра «Значение раскопок Генриха Шлимана». В ней была опубликован доклад профессора Алексея Павловского, видного специалиста по древнему искусству и классической археологии.

Павловский признаёт дилетантство Шлимана. По его мнению, археолог-самоучка (в тексте Павловского чаще используется греческий вариант «автодидакт») многое уничтожил и не сохранил часть раскопанного материала. Но, как отмечает Павловский, Шлиман «принялся за науку в таком возрасте, когда некоторые стороны научности совершенно не усвояются».

В докладе подчёркивается любопытная деталь — большинство современников раздражала шлимановская тяга к сенсации и эффектный пиар своих работ. Это качество и сегодня вызывает интерес у обывателя и скепсис у специалистов. Как отмечает профессор:

«Купеческий склад лучшей поры жизни его не мог не наложить своей окраски и на его научную деятельность, и стремление показать товар лицом навсегда осталось в Шлимане-археологе».

Умаляет ли это заслуги Шлимана? Нет:

«Если обвиняют полководца, одержавшего блестящую победу, за потерю нескольких сот человек, то только теоретики, сидящие в кабинетах и на войну не ходящие, так и Шлимана обвинить со спокойной совестью за его ненаучное деяние могут только мёртвые кабинетные учёные».

Важнее положительные качества Шлимана: постоянное привлечение к работам профессиональных археологов, а также невероятно быстрая публикация результатов раскопок, в кратчайший срок сделавшая их достоянием всего мира.

Генрих Шлиман — легенда и сегодня. Его смелость, решительность и честолюбие оставляют огромное пространство для мысли потомков. Его история остаётся актуальной и в наши дни. Современный писатель и литературовед Евгений Водолазкин заметил:

«Нашему состоятельному классу Шлиман продемонстрировал, что, даже приближаясь к 50 годам, не поздно заняться настоящим делом. Многим нашим олигархам нет пятидесяти. Получается, что у них ещё есть время для размышлений».

Что ещё почитать о Шлимане?

О нём можно написать ещё много страниц. Хотелось бы оставить несколько книг, которые помогут читателю лучше узнать историю этого человека.

Одна из первых, не устаревающих работ об антиковеде-энтузиасте на русском языке появилась в 1923 году. Это «Генрих Шлиман» профессора Московского Университета Дмитрия Егорова. Написанная в начале прошлого века, книга Егорова — прекрасный пример высокого уровня работы историка с источниками.

Из работ, посвящённых русскому периоду жизни исследователя, нельзя пройти мимо книги писателя и публициста Игоря Богданова «Генрих Шлиман. Русская авантюра». Богданов долгое время работал с архивом в Афинах, что сделало его работу одной из важнейших для освещения русского периода жизни Шлимана. Кроме того, он подготовил несколько изданий дневников и переписки знаменитого археолога.

Особняком стоит работа члена учёного совета Санкт-Петербургского института истории РАН Александра Гаврилова «Петербург в судьбе Генриха Шлимана». Гаврилов рассматривает петербургский этап биографии исследователя сквозь культурную и социальную историю города.

Завершая, хотелось бы обратить внимание читателей на удивительную выставку «Шлиман. Петербург. Троя», прошедшую в Эрмитаже в 1998 году. В составлении её каталога участвовали специалисты по биографии исследователя, а также историки науки, филологи и археологи. Знакомство с каталогом позволит понять роль первооткрывателя Трои в становлении современного представления о древности.

Читайте также «Путь из варяг в греки. Современная оценка исследователей».