Мильоны — вас. Нас — тьмы, и тьмы, и тьмы.

Попробуйте, сразитесь с нами!

Да, скифы — мы! Да, азиаты — мы,

С раскосыми и жадными очами!

Стихотворение «Скифы» Александр Блок написал в январе 1918 года. Россия, пережив две революции, искала выход из затянувшейся мировой войны, но переговоры о мире проходили очень тяжело. От былого подъёма патриотизма не осталось и следа.

В воздухе витала усталость и неуверенность. 11 января Блок писал в своём дневнике:

«„Результат“ брестских переговоров (то есть никакого результата, по словам „Новой жизни“, которая на большевиков негодует). Никакого — хорошо‑с. Но позор 3 1/2 лет („война“, „патриотизм“) надо смыть. Тычь, тычь в карту, рвань немецкая, подлый буржуй. Артачься, Англия и Франция. Мы свою историческую миссию выполним. Если вы хоть „демократическим миром“ не смоете позор вашего военного патриотизма, если нашу революцию погубите, значит, вы уже не арийцы больше … А на морду вашу мы взглянем нашим косящим, лукавым, быстрым взглядом; мы скинемся азиатами, и на вас прольётся Восток … Мы — варвары? Хорошо же. Мы и покажем вам, что такое варвары. И наш жестокий ответ, страшный ответ — будет единственно достойным человека».

Интересно, что уже в этой дневниковой в записи у Блока проскальзывают темы «азиатов» и «косящего, лукавого, быстрого взгляда» которые вскоре получат наилучшее отражение в «Скифах».

Очевидно, что под «скифами» Блок подразумевал именно русских. Именно они «варвары», чей «жестокий ответ, страшный ответ — будет единственно достойным человека».

Кто же такие скифы? Скифы — древний кочевой ираноязычный народ, живший в степях Восточной Европы в VIII в. до н. э. — IV в. н. э. Скифы же у Блока — символ благородных варваров, их нрав чист и не загублен цивилизацией. В них нет разврата и поклонения перед мирским. В своём сравнении Блок был не первым. Репутация диких варваров закрепилась за скифами ещё в античности. Истокам скифского мифа и посвящена эта заметка.

«Ярлык» древних авторов

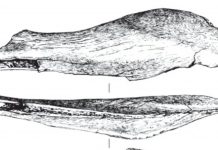

Жизнь скифов известна историкам как по письменным, так и по археологическим источникам. С точки зрения археологии «скифскую культуру» связывают с массой курганов, поселений и городищ, протянувшихся от Предкавказья до лесостепного региона Восточной Европы. Среди них знаменитые «царские» курганы Солоха и Чертомлык в Нижнем Поднепровье, предметы, из которых хранятся сегодня в Эрмитаже.

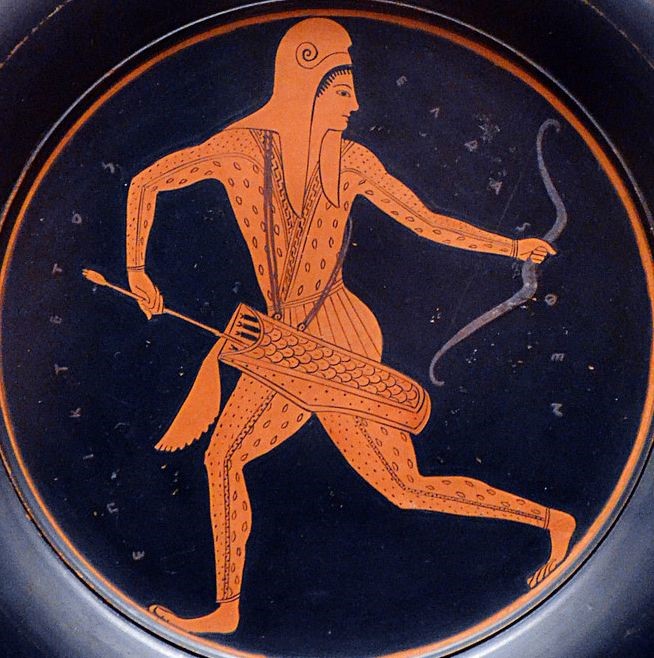

Многое известно о скифах и по письменным источникам. «Отец истории» Геродот в V в. до н.э. подробно описал скифов и Скифию в своей четвёртой книге «Истории греко-персидских войн».

Скифы у Геродота — яркий образ воинственных кочевников, которые «не сеют и не пашут», культивируя воинскую доблесть:

«…скиф пьёт кровь первого убитого им врага, а головы всех врагов, убитых в сражении, относятся к царю, потому что только под условием доставления головы неприятеля скиф получает долю добычи, в противном случае не получает ничего <…> Ежегодно раз в году каждый начальник в своём околотке приготовляет чашу вина, из которой пьют те лишь скифы, которые умертвили врагов; напротив, те из скифов, за которыми нет таких подвигов, не вкушают этого вина и как обесчещенные садятся в сторону; это самый тяжкий позор для них. Напротив, если кто из скифов убил очень много врагов, тот получает две чаши и пьёт вино из обеих разом».

Греческим источникам о скифах в целом можно доверять — они были близкими соседями скифов. В Крыму и на побережье Чёрного Моря располагались греческие колонии (Херсонес, Фанагория, Пантикапей, Ольвия и другие). Однако стоит помнить, о некоторой романтизации в описании этих варваров.

После прихода в Восточную Европу нового кочевого племени сарматов (IV-III вв. до н.э.) скифы были вынуждены отступить в Крым. Сарматы долгое время проживали восточнее скифов в степях Нижней Волги и Южного Приуралья (о них как о «савроматах» упоминал ещё Геродот). Степи Восточной Европы привлекали их более мягким климатом, хорошими пастбищами и соседством с торговыми путями. К тому же к миграции их подталкивали неспокойные соседи с востока саки и массагетты. Скифы не смогли противостоять сарматскому натиску. Политическая доминанта в степи отошла к ним. Часть скифов продолжала жить на старых землях, подчинившись пришельцам.

Однако в географических сочинениях изменилось не многое. Территории, на которых жили скифы так и продолжали называться «Скифией». В I веке н.э. Помпоний Мела, описывая «Скифию», уже не упоминает скифов как таковых. Вскоре Скифия становится традиционным названием Восточной Европы в античной литературе.

Описание скифов Геродотом оказалось настолько удачным в литературном ключе, что использовалось многими авторами как клише для рассказа о любом варварском народе Восточной Европы. В IV в. н.э. Аммиан Марцеллин рассказывает о племени алан практически то же самое, что за 900 лет до него Геродот рассказывал о скифах. Как и со скифами аланам приписывается постоянная кочевая жизнь в кибитках, высокий рост и светлые волосы, огромная сила и энергия, высокий боевой дух. Самое интересное в том, что аланы в реальности были оседлым племенем, а скифы — кочевниками.

Вместе с «Скифией» ярлык самих «скифов» стал переходить и на другие варварские племена, обозначая их как варваров проживающих в «Скифии». Хорошо это заметно на примере с готами. Когда в середине III века н.э. готы напали на Римскую империю, то войну назвали «Скифской». Современник событий Публий Диксипп так и описывает готов:

«…скифы, называемые готами».

Нельзя сказать, что античные авторы совершенно не представляли о ком они говорят. Скорее, они не придавали этому значения в современном смысле. В большинстве случаев их не интересовал ни язык, ни самосознание, ни культура описываемых народов.

Русские — «скифы»?

В средневековье для Западной Европы традиция античной географии и истории была прервана и восстанавливалась постепенно через «тёмные века». Многие «ярлыки» античных авторов стали настоящими «штампами» для средневековых учёных. Многое из наследия прошлого стало восприниматься практически буквально.

С появлением в Северном Причерноморье славян и варягов, нападавших и разорявших Византию, их тоже стали называть скифами. В Х веке русь часто называют «северными скифами».

Так Никита Давид Пафлагон, описывая поход Руси на Константинополь в 860 году, обвиняет в нём «…запятнанный убийством более, чем кто-либо из скифов, народ, называемый Рос».

Сохраняется в средневековье и традиционная интерпретация «Скифии» как территории Восточной Европы. Лев Диакон называет русского князя Святослава Игоревича «вождём росов в Скифии».

Таким образом, наименование росов и славян, как и других варварских народов скифами в древних источниках не несёт информации об их происхождении, культуре или языке. Такое название связано с традицией античного и средневекового история писания. «Скифы» были синонимом варварства, населения северных и неизвестных земель.

Но, может, всё-таки «скифы»?

После всего вышеописанного становится ясно, что скифы не были предками ни росов, ни славян, как не были связаны ни с кельтами, ни с готами. Однако, «скифы» снова воскресли как предки славян и росов в XIX веке и произошло это там, где ожидать приходилось менее всего — в университетских кабинетах и музейных залах.

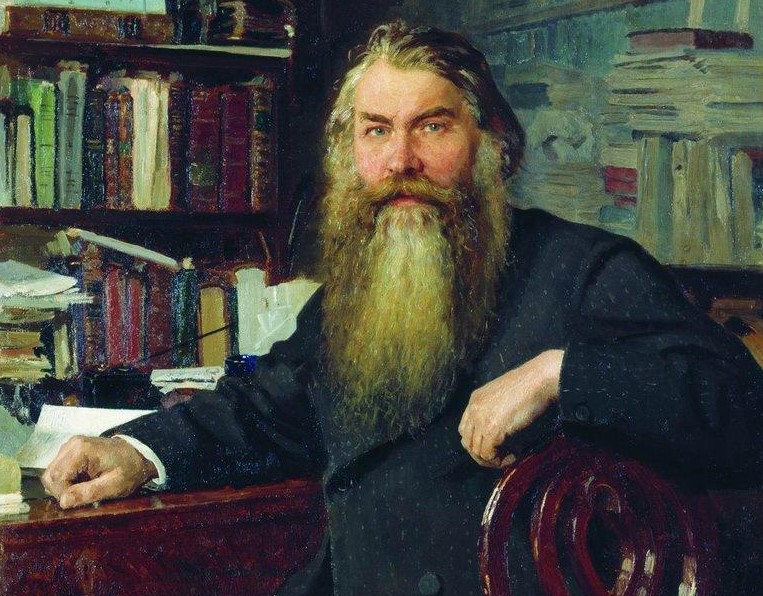

Одним из главных сторонников этой идеи был Иван Егорович Забелин — российский археолог и историк, специалист по истории Москвы, Товарищ председателя (а фактически первый директор) Императорского Российского Исторического музея имени Императора Александра III. Иван Егорович происходил из бедной семьи и действительно добился больших успехов огромным трудом и усердием. Забелин известен не только как один из основателей истории Москвы и исследований в области московских государей, но и как археолог раскопавший ряд ярких скифских памятников, включая знаменитый курган Чертомлык (1862).

Однако специалистом по скифской культуре он не был, исследования проводились по заказу Императорской Археологической Комиссии, а сам Забелин жаловался на эту работу и скоро смог вернуться к изучению излюбленного быта русского народа. Интерпретацию его скифских раскопок в Эрмитаже проводил Стефани.

Однако с 1871 года Забелин начал работу над пространным введением в свой труд о домашнем быте — была задумана книга об истоках русской культуры.

Забелин был высоко признан, имел академические награды, высокую должность. Стоит помножить это на огромное честолюбие и гордость самоучки, чтобы понять, что всё это создавало иллюзию знания, что гораздо опасней простого незнания.

С научной точки зрения результат был плачевный. Как отмечал археолог и антрополог Лев Клейн:

«…к любым древним именам и вообще древним словам он мог применить только один метод: раскрывать их значения по догадке из русских корней (поскольку только русский он и знал), а это путь дилетантский и ведёт к фантастическим построениям».

Забелин нашёл связь со славянами у всех народов, когда-либо обитавших в Северном Причерноморье, в том числе, конечно, и у скифов. Фактически он сместил разновременные племена в одну эпоху. Путаница в работе с античными и средневековыми источниками и желание найти связь со скифами только усилили общую неразбериху.

Интерес к скифам в России второй половины XIX века был связан с поиском национальной идентичности, осознанием единства и достоинства своего народа, а значит и его происхождения. Поиск «славных предков» был связан с доказательством достоинств народа, так как в то время достоинство было связано с происхождением.

Но ярче всего «скифство» проявилось в русском искусстве. «Скифство» ассоциировалось с природной стихийностью, неизведанным потенциалом, возможностями национальной силы.

В предисловии к первому поэтическому сборнику «Скифы» 1917 года, было написано:

«Бог скифа — неразлучен с ним, на его поясе — кованный бог. Он вонзает его в курган, вверх рукоятью, и молится — молится тому, чем свершил, и чем свершит… Но, в разрушении и творчестве — он не ищет другого творца, кроме собственной руки — руки человека вольного и дерзающего».

Валерий Брюсов писал в 1900 году:

Если б некогда гостем я прибыл

К вам, мои отдалённые предки, —

Вы собратом гордиться могли бы,

Полюбили бы взор мой меткий…Мне не трудно далась бы наука

Поджидать матерого тура.

Вот — я чувствую гибкость лука,

На плечах моих барсова шкура…

Характерный пример скифов в русском национализме конца столетия — резная рама живописного полотна Ильи Репина «Приём волостных старшин императором Александром III во дворе Петровского дворца в Москве» (1884). Сама картина является программой правления Александра III, воплощённой в живописи. Резная рама же украшена мотивами скифского искусства. На ней хорошо прослеживается скифский звериный стиль. Основа орнамента — сцена терзания оленя грифами, вдохновлённая вещами из Александропольского кургана, раскопанного Александром Люценко в 1855–1856 годах.

Археолог и специалист по скифской культуре Андрей Юрьевич Алексеев отмечал, что скифство как идейно-художественное течение «синтезировало императив русского мессианства и поэтизацию „восточной“ составляющей русского национального характера».

Русская творческая интеллигенция воспринимала скифов не как исторических предков (в отличие от Забелина), а как олицетворение национальной идеи, обоснование собственной особенности.

Иван Бунин писал:

«Скифы! К чему такой высокий стиль? Чем тут бахвалиться?… Откуда вы взяли, что мы антиподы Европы? Туча монгольская прошла над нами, но это была лишь туча, и чёрт должен поскорее убрать её без остатка. Нет, русские всё-таки европейцы, а не монголы!».

Подводя некоторый итог, стоит сказать, что скифы действительно прожили увлекательную жизнь — после своего исчезновения. Редкий народ может похвастаться такими похождениями. Хотя… древние арии, кельты, бритты, викинги, римляне? Национализму нужны предки, славные в битвах.

В первые годы советской власти скифы пропадут, утонув в идеях интернационализма и формационной теории, но снова воспрянут из пепла в послевоенные годы во время нового подъёма патриотизма. На этот раз уже в трудах академика Бориса Рыбакова, которые в научном плане не сильно будут отличаться от работы Забелина. Потом и об этом на время забудут, до кризиса 1990‑х годов. Видимо, России иногда все ещё нужны скифы…

Читайте также «Gusli, vera, niet hodakov. Как иностранцы изучали русский язык до революции».