Барон Роман Фёдорович Унгерн фон Штернберг — уникальный, а вместе с тем и типический персонаж русской истории начала XX века. Его яркая, авантюрная судьба служит отличным оттиском настроений старого служилого дворянства Российской империи, которое, потеряв в ходе Великих реформ привычное место и роль в государстве, стремилось найти себя в новой жизни. И каждый делал это по-своему.

«Грядущие гунны». Детство и взгляды дворянина в переломную эпоху

Роман Фёдорович родился в 1885 году в семье немецкого остзейского рода, представителя особой древней касты внутри русского дворянства, которая отличалась особенной рыцарственностью и верностью престолу. Именно остзейцы дали имперской армии в начале XX века целую плеяду талантливых офицеров среднего ранга, стремившихся, вопреки меняющейся жизни, утверждаться в ней так же, как и сотни лет назад — службой государю на полях сражений.

Несмотря на благоприятные условия для развития капитализма в прибалтийских губерниях, барона Романа Фёдоровича никогда не прельщала мысль о финансовой или вообще гражданской карьере.

Учителя постоянно жаловались родителям на неусидчивость, небрежность и импульсивность его характера. Из Морского корпуса, в который его устроили родители, барон бежал, не окончив курса, и направился в Маньчжурию к театру военных действий против Японии. Успел он, впрочем, только к окончанию сражений и манёвров в Маньчжурии.

Возможно, уже тогда дикая восточная область, населённая бурятами, монголами, китайцами, русскими раскольниками и казаками, обратила на себя особенное внимание молодого юнкера. Барон Унгерн, как и многие представители русской интеллигенции Серебряного века, был изначально разочарован в современной ему европейской культуре, образе жизни и мыслей. Он инстинктивно предчувствовал страшный социальный взрыв, который должен был сокрушить весь старый порядок вещей. Ярче всего такие настроения людей Серебряного века выразились в знаменитом стихотворении Валерия Бросова «Грядущие гунны».

Где вы, грядущие гунны,

Что тучей нависли над миром!

Слышу ваш топот чугунный

По ещё не открытым Памирам. На нас ордой опьянелой

Рухните с тёмных становий —

Оживить одряхлевшее тело

Волной пылающей крови.

Его автор, как и барон Унгерн, уже не разделял общепринятых ценностей личной гражданской свободы, государственного порядка и спокойствия, гуманизации межгосударственных отношений.

Им казалось, что весь накопившийся клубок противоречий и внутренних сложностей европейского общества (каковым они считали и русское) должна радикально, быстро и навсегда разрешить некая принципиально новая, чуждая Европе, «нравственно молодая» сила. Отсюда приветствие ожидаемого нашествия «новых гуннов».

Такой своеобразный спиритуализм русской интеллигенции начала века наложил громадный отпечаток на взгляды и саму личность барона Унгерна. Его полное разочарование в «Европе» в самом широком смысле понятия стало обоснованием для особенной, наивной и слепой любви к её противоположности — «Азии» в широком смысле слова. Ему было свойственно восхищение неустроенной и всё ещё «первозданной» частью мира, тектоническими потрясениями, которым она подвергала мир в разное время, соединялась в его воззрениях. И глубокая вера в некую «живительность» такого коллективного «доброго дикаря» для «ветхой» Европы, соединённая с наивным патриархальным монархизмом.

Уже в окопах Первой мировой войны, записавшись в Нерчинский казачий полк (комплектовавшийся в том числе в Маньчжурии и приграничных областях), барон Унгерн познакомился с командиром одной из разведывательных сотен полка — есаулом Григорием Семёновым. Два молодых офицера быстро сошлись на почве особенного интереса к азиатскому Востоку и консервативных взглядов.

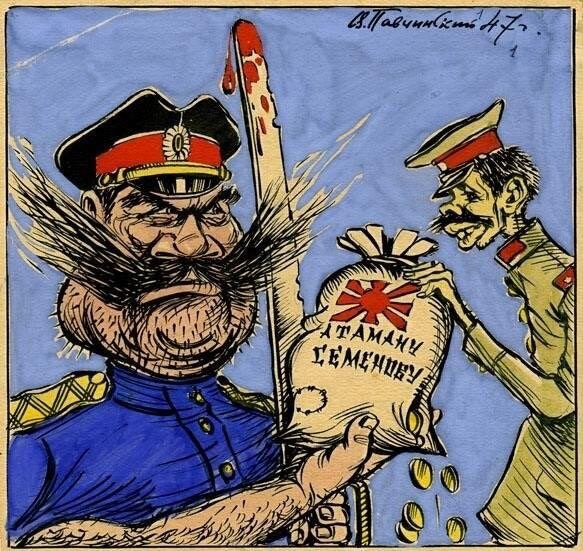

В отличие от остзейского дворянина, романтика и мистика Унгерна, Григорий Семёнов родился и вырос казаком Забайкальского войска. Для него Маньчжурия и Монголия были ближайшей периферией, в чьих реалиях он прекрасно разбирался с самого детства. Одновременно, Семёнов — практик и реалист до мозга костей, — не испытывал полурелигиозного преклонения перед азиатами, не считал их некоей «новой спасительной силой». Он лишь осознавал перспективы, которые русскому правительству давала постепенная многоплановая колонизация диких просторов Монголии и Маньчжурии.

Два однополчанина, две яркие противоположности быстро сдружились и стали верными соратниками на всю оставшуюся жизнь.

«Атаманское государство» в Забайкалье

Осенью 1917 года Семёнов и Унгерн были направлены в уже родное для обоих Забайкалье вербовать солдат в части действующей армии, которая почти год страдала от ужасающего падения дисциплины, полного морального разложения личного состава полков и утраты офицерами привычных функций. Там — на железнодорожной станции Даурия — их застало известие о перевороте в Петрограде.

Семёнов и Унгерн резко не приняли захват власти большевиками, которых считали главными виновниками анархии и развала армии, вакханалии убийств и грабежей в тылу. Уже в ноябре 1917 года два казачьих офицера сколотили из пары десятков своих друзей и сослуживцев импровизированную милицию, которая прочёсывала проходящие поезда и вытравляла из солдатской среды революционных пропагандистов, стремясь не допустить мародёрства и насилия на станции. К ним постепенно примыкали офицеры и казаки, возвращавшиеся с фронта через охваченную анархией Россию.

Семёнов и его люди были объявлены первыми мятежниками против советской власти, которая тогда только начала организационно оформляться в европейской части страны.

Свою быстро разраставшуюся группу Семёнов и Унгерн назвали Особым Маньчжурским отрядом, который в конце года был вынужден оставить Даурию и с боями против подошедших частей Красной гвардии отошёл за линию границы в Маньчжурию.

После мятежа Чехословацкого корпуса и начала интервенции, сильно увеличившийся отряд вновь вторгся на русскую территорию. Своим энергичным наступлением он ускорил полное падение советской власти в Восточной Сибири. Авторитет Семёнова, объявившего себя атаманом Забайкальского войска, взлетел до частых упоминаний во французских и американских газетах, не считая советских. Под его командованием теперь находился полноценный хорошо вооружённый и оснащённый армейский корпус с собственной артиллерией, броневиками, бронепоездами и аэропланами.

На освобожденной территории быстро возникла собственная атаманская администрация, которая лишь в общем признавала адмирала Колчака в Омске, фактически же власть Верховного правителя оканчивалась на станции Нерчинск.

Барон Унгерн стал ближайшим заместителем Семёнова и комендантом той самой Даурии. Под его началом находилась особенно пестуемая атаманом Азиатская дивизия, составленная из русских казаков и офицеров, наёмников-бурятов, китайцев и маньчжуров. Уже в это время проявился и стал широко известен суровый нрав барона, который справедливо считал одним из причин краха империи падение армейской дисциплины.

Большевистская пресса и даже колчаковские журналисты-либералы называли станцию Даурию «страшным застенком» и тиражировали действительно имевшие место случаи жестоких расправ с советскими агитаторами, партизанами и их укрывателями: прогон через строй, порку до мяса, поливание в сорокаградусный мороз ледяной водой.

Результатом жёстких мер барона и его начальника стало почти полное прекращение партизанского движения и бросавшаяся в глаза разница в состоянии Восточной и Центральной Сибири, где правительство Колчака быстро утрачивало контроль над армией и обществом.

В конце 1919 года центр боевых действий сместился к границам семёновского атаманства, адмирал Колчак был арестован и расстрелян мятежниками в Иркутске. Его разбитые войска стремительно отступали, надеясь прийти в себя в Забайкалье. По пятам за ними шли регулярные части Красной армии командарма Уборевича, которые во много раз превосходили и колчаковцев, и силы семёновских казаков. Атаман тем не менее сумел поставить потрёпанные части Колчака под свою власть и общими усилиями собственных войск и отступивших полков, постоянно переходя в короткие контрнаступления, сковать продвижение Уборевича.

Вторжение в Монголию

Понимая, что долго противостоять многочисленным регулярным соединениям красных не удастся, Семёнов разработал амбициозный план перехвата инициативы, чтобы коренным образом переломить ситуацию в Сибири.

Именно здесь настал звёздный час барона Унгерна.

Его усиленная Азиатская дивизия вместе с колчаковскими полками должна была стремительно вторгнуться в Монголию и пополнив там свои ряды, атаковать тылы большевистских войск в Сибири — как раз те области, где в 1920 года гремели массовые крестьянские восстания. Разрушив тыл Уборевича, войска Унгерна синхронно с семёновскими казаками должны были взять в клещи противника и уничтожить основную массу красных войск в Сибири.

В конце 1920 года дивизия Унгерна вступила на территорию Монголии. Однако здесь ситуация сразу резко изменилась. С одной стороны, движение барона не поддержали колчаковские части, которые вдрызг рассорились с Семёновым, а самого Унгерна считали сумасшедшим фанатиком. С другой, на территорию Монголии чуть ранее Азиатской дивизии вошли войска северокитайских милитаристов, которые оккупировали столицу области — Ургу, взяв в заложники теократического монгольского правителя — Богдо-гэгэна VIII. Сказался и характер самого барона, который рассматривал поставленную перед ним чисто тактическую задачу в масштабных идеологических красках. Роман Фёдорович считал, что его манёвр должен положить начало великому походу азиатской конницы на Москву, с тем чтобы восстановить там свергнутую династию и избавить пространство бывшей империи от большевиков. Знаменем Азиатской дивизии стала монограмма формально последнего русского императора — великого князя Михаила Александровича — «МII».

Очень много времени и сил барон посвятил боевым действиям против китайцев, которых его войска в итоге выбили из Урги и Монголии. После этого Унгерн начал переговоры с Богдо-гэгэном VIII о создании некоей азиатской антибольшевистской конфедерации под его духовной властью и военным предводительством самого Романа Фёдоровича. Его теперь всецело занимала идея воссоздания империи Чингисхана.

Барона окружило множество мистиков, колдунов и шарлатанов, правительство Богдо-гэгэна VIII умело пользовалось его дипломатической безграмотностью. Драгоценные недели были потеряны в пустых совещаниях, которые были тем более бессмысленны, что Роман Фёдорович был начисто лишён качеств хорошего дипломата. Его войска понесли большие потери в боях с китайскими частями, которые совсем не собирались навсегда уходить из Монголии.

Слух о военных и дипломатических предприятиях Унгерна быстро дошёл до красного командования, которое начало лихорадочно укреплять тылы и подтягивать туда новые соединения. В Забайкалье, не дождавшись эффекта от запланированного манёвра, Семёнов под усилившимся давлением должен был оставить свою столицу Читу, и вновь, как и два года назад, отойти в Маньчжурию. Тем самым разработанный им план масштабного контрнаступления провалился. Действия барона Унгерна в Монголии потеряли изначальный смысл.

Осознав в конце концов гибельность промедления, с серьёзным опозданием барон всё же вторгся в тылы красных войск. Предсказуемо, его части потерпели поражение на подходе к столице провозглашённого большевиками буферного государства — Дальневосточной республики (ДВР). Как человек упорный и всё более одержимый отвлечённой идеей азиатского похода на запад, Унгерн повторил вторжение ещё два раза. Тем временем в оставленном им гарнизоне Урги начался мятеж. Восставшие офицеры убили ближайшего штабного офицера Унгерна и отказались подчиняться терявшему связь с реальностью барону. На южной границе Монголии снова появились китайские части, а на западной — войска «красных монголов» Сухе-Батора. Так ревностно и жестоко укреплявший дисциплину в своих частях барон Унгерн был арестован собственными офицерами, которые окончательно разочаровались в нём как командире и в отличие от него понимали, что теперь речь идёт только о своевременном отходе в Маньчжурию. Отступающие части Азиатской дивизии были разгромлены советскими войсками и частями Сухе-Батора, а сам Роман Фёдорович выдан правительству Дальневосточной республики.

В Новониколаевске (ныне Новосибирск) над Унгерном был устроен театрализованный показательный процесс. Публичные допросы, речь обвинения и приговор барона стали важной частью в создании советского мифа о противниках в Гражданской войне.

Барон Унгерн был представлен выжившим из ума религиозным фанатиком, палачом, маниакально жестоким человеком. В его фигуре и войсках наиболее были собраны и воплотились все контрреволюционные силы — русские офицеры и казаки, монгольские феодалы, китайские и бурятские наёмники, которые все выступали как агенты японских империалистов. Вслед за большевистской театральной импровизацией, образ Романа Фёдоровича приобрёл гипертрофированный и во многом нереальный облик в последующей исторической беллетристике советского и постсоветского времени. Персонаж барона Унгерна появлялся в фильмах «Его зовут Сухэ-Батор» (1942), «Исход» (1962), «Кочующий фронт» (1971) и некоторых других.

Документальный фильм «Последний поход барона». В фильме восстановлены эпизоды суда над бароном. 2015 год

Но его фигура интересна не столько в действительности нереальными планами воссоздания империи Чингисхана, похода «новых гуннов» на запад и очищения России от большевиков, сколько самой личностью барона. Его взгляды и судьба — яркий пример напряжённых духовных исканий и пертурбаций русской интеллигенции предреволюционного времени. Интеллигенции, которая хорошо чувствовала необратимость и жуткую сущность надвигающихся перемен, но не могла понять их характера, уяснить себе их механизма. В этом смысле изначально «выброшенный» из реальной жизни ещё до революции барон Унгерн, как и множество его сослуживцев и потенциальных единомышленников, каждый по-своему, и все в одиночку, сделали попытку противопоставить что-то надвигающемуся неизвестному ему царству красных.

Читайте также «„Кошмар в степи“ Альфреда Хейдока».