Одной из известнейших войн России XIX века до сих пор является русско-турецкая война 1877–1878 годов. А её дипломатические результаты стали настолько противоречивыми, что до сих пор тяжело понять, можно ли назвать эту войну победной, или же — уже за столом переговоров — она закончилась позорным поражением.

Попробуем кратко разобраться в этом вопросе.

В апреле 1876 года в Болгарии вспыхнуло восстание, которое было жестоко подавлено турецкими войсками. Это событие послужило поводом для дальнейшей конфронтации между Османской империей, с одной стороны, и Сербией, Черногорией и Болгарией, с другой стороны. Далее была проведена Константинопольская конференция 1876 года, а в 1877 году подписан Лондонский протокол, по которому султан должен был принять константинопольские предложения: во многом они заключались в создании автономий на Балканах и обеспечении правами христианских подданных.

Однако правитель Османской империи Абдул-Хамид II расценил это как вмешательство во внутренние дела страны и требования не выполнил. В итоге 12 апреля 1877 года российский император Александр II подписал манифест о войне с Османской империей.

Война для России оказалось долгой, кровопролитной и тяжёлой, несмотря на надежды многих деятелей, что «больной человек» Европы, как тогда называли Турцию, не окажет должного сопротивления. Несмотря на экономическую отсталость Османской империи, межэтнические и политические конфликты, борьба с ней унесла жизни более 200 тысяч человек.

Впрочем, храбрость русских солдат и балканских ополченцев, тактические умения некоторых русских генералов (Иосифа Гурко, Михаила Скобелева, Николая Столетова) перевесили чашу весов на сторону России. Падение Плевны 28 ноября 1877 года, взятие Софии 23 декабря, пленение двадцатитысячной армии Вессель-паши после боёв 27–28 декабря у Шипки и Шейново явились частью заключительного этапа войны и окончательного устранения армии противника.

8 января 1878 года армия Скобелева заняла Адрианополь и вплотную подошла к Стамбулу. Никогда прежде Россия не была так близка к мечте о захвате Константинополя. 19 февраля 1878 года, в день рождения Александра II и в годовщину освобождения крестьян в России, в Сан-Стефано был подписан прелиминарный (то есть предварительный) мирный договор между Османской и Российской империями.

По условиям договора создавалось большое независимое болгарское государство — «Великая Болгария», простиравшаяся от Чёрного моря до Эгейского. Страна включала в свой состав как северную часть страны, так и южные области — Македонию и Восточную Румелию. Конституцию новой страны должны были разработать под надзором русской военной администрации, а в Болгарии размещались 50 тысяч русских солдат.

Изменения коснулись и других стран. Сербия, Черногория и Румыния получали полную независимость от Турции и их территории увеличивались: например, Румыния получила северную часть Добруджи. Босния и Герцеговина, по условиям Сан-Стефано, обретали автономию.

Российская империя получала после войны Южную Бессарабию, Карскую область на Кавказе и крепости Батум, Ардаган и Баязет. Помимо этого, Турция должна была выплатить контрибуцию в размере 1 410 млн рублей.

После подписания Сан-Стефанского перемирия император и его окружение ликовали и считали, что война принесла свои плоды, и гегемония России на Балканском полуострове обеспечена. Оба брата царя — возглавлявший русские войска на Балканах Николай Николаевич и наместник Кавказа Михаил Николаевич — получили звания фельдмаршалов Российской империи.

В дальнейшем ситуация всё больше выходила из-под контроля — западные державы, Великобритания и Австро-Венгрия, рассчитывавшие на затяжной характер войны и боявшиеся усиления России, начали в свою очередь проявлять своё военное влияние на Турцию. Так, британское правительство Бенджамина Дизраэли отправило военную эскадру в Мраморное море, произвело частичную мобилизацию флота и развернуло шовинистическую пропаганду в стране. Больше всего правящие круги Лондона боялись создания «Великой Болгарии», которая, по их мнению, станет форпостом России для будущих завоеваний на европейском континенте.

Австро-Венгрия, имевшая свои территориальные претензии к странам Балканского полуострова, открыто выступила против пунктов Сан-Стефанского перемирия. Министр иностранных дел Австро-Венгрии граф Дьюла Андраши потребовал созыва европейской конференции и в подкрепление своей позиции начал проводить мобилизацию в Далмации и придунайских областях.

Как можно было судить по опыту Крымской войны, ведение боевых действий против коалиции европейских государств было бы невозможным и привело бы Россию к поражению. Армия была истощена, запасы военного снаряжения истрачены, финансовые ресурсы резко сократились. Да и внешняя политика министра иностранных дел России Александра Горчакова не была рассчитана на активную европейскую политику — он считал, что большее внимание российскому государству стоит уделять внутренней политике.

Несмотря на сложности, правительство Российской империи пошло на авантюру: в Кабул была послана военная миссия Столетова и русские войска продвигались к британской границе в Афганистане. Угроза войны в Средней Азии не изменила решения Великобритании по пунктам Сан-Стефано. Попытка повлиять на германское руководство также не увенчалась успехом: в конце февраля 1878 года канцлер Отто фон Бисмарк заявил, что сложившуюся проблему может решить созыв мирного конгресса, где он сыграет роль «честного маклера».

С целью раскола коалиции Россия решила заключить секретное соглашение с Великобританией (30 мая 1878 года), по которому отказывалась от плана создания «Великой Болгарии». Одновременно 4 июня 1878 года Британия подписала конвенцию с Турцией, по которой британские войска оккупировали Кипр — важный стратегический пункт в Средиземном море. Правительство Дизраэли взяло на себя обязательство, что в случае оккупации Боснии и Герцеговины со стороны Австро-Венгрии Лондон поддержит данные притязания.

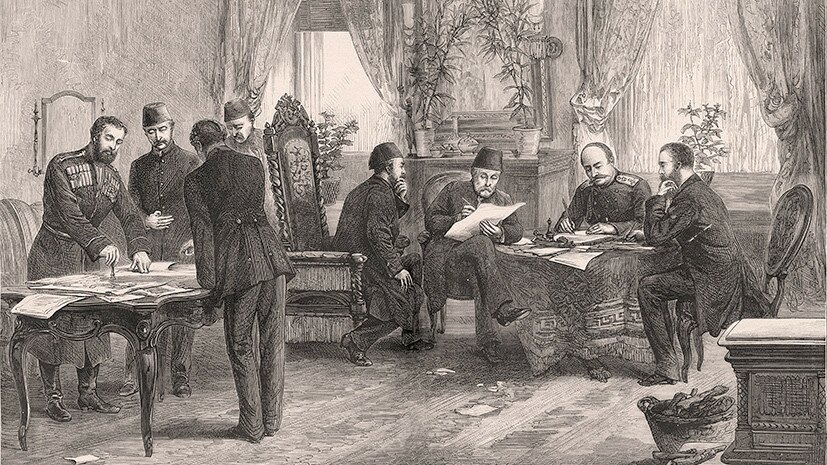

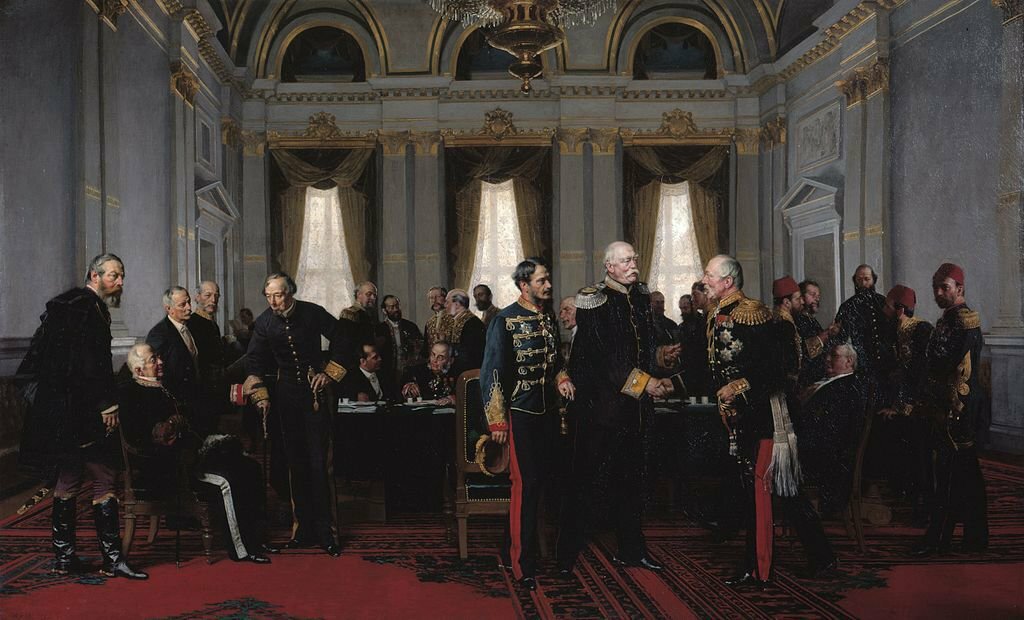

Под нажимом европейских государств Россия была вынуждена согласится на созыв Берлинского конгресса, который начал свою работу в июне 1878 года. Российскую делегацию представлял Горчаков и посол в Лондоне граф Пётр Шувалов. Всего на конгрессе присутствовал следующий ряд стран: Россия, Великобритания, Германия, Австро-Венгрия, Франция, Италия, Турция, Иран и балканские государства. Председательствовал на конгрессе Бисмарк, со стороны Британии ведущую роль играл Дизраэли, со стороны Австро-Венгрии — граф Андраши.

Через месяц, в июле 1878 года, были оформлены основные решения конгресса, который определил расстановку сил в Центральной Европе и на Балканах.

Попытка российских дипломатов отстоять идею «Великой Болгарии» не увенчалась успехом. Болгарское государство приобретало статус автономии, создавалось вассальное княжество с христианским правительством и национальной армией. Области к югу от балканского хребта превращались в автономную провинцию Восточная Румелия.

Великие державы подтверждали независимый статус Сербии, Черногории, Румынии. При этом Македония оставалась под управлением Турции, а Австро-Венгрия получала право оккупировать славянское государство Боснию и Герцеговину.

Также сократились приобретения России: Баязет возвращался к Турции, контрибуция сокращалась до 300 млн рублей. Ещё одной проблемой, которую искусственно создали и навязали страны Запада, явилось то, что территория Сербии была расширена за счёт земель, на которые претендовала Болгария — это породило разногласия между двумя государствами. Помимо этого, Черногория не имела права иметь свой флот, а побережье контролировалось Австро-Венгрией, войска которой были дислоцированы в Новопазарском санджаке, чтобы Сербия и Черногория не смогли объединиться.

Подписание Берлинского конгресса стало одной из главных внешнеполитических неудач Горчакова и Александра II. Канцлер Горчаков в докладе царю писал: «Берлинский конгресс есть самая чёрная страница в моей служебной карьере!». Александр II пометил в докладе: «И моей тоже».

Итак, последствия военных действий на Балканах имеют двойственный характер.

С одной стороны, Россия потеряла множество людей, экономическая мощь страны была подорвана, а на Балканском полуострове большего влияния добились Великобритания и Австро-Венгрия. Вопрос о самоопределении славянских народов не был полностью решён, так как под властью Турции осталось множество территорий с нетурецким населением, также Австро-Венгрия оккупировала Боснию и Герцеговину.

С другой стороны, значительная часть балканской территории избавилась от турецкого гнёта, многие страны добились окончательной независимости, территория России была расширена. Впоследствии всё большее влияние на страны Балканского полуострова начнут приобретать Германия и Австро-Венгрия, и для России это станет существенным отрицательным фактом во внешней политике.

Но и это ещё не всё. Окончательным актом завершения русско-турецкой войны станет Константинопольский мирный договор между Россией и Турцией, подписанный 27 января 1879 года. Данный документ подписан российским послом, обладавшим чрезвычайными полномочиями, и оттоманским министром иностранных дел Александром Каратеодори-пашой, а также Али-пашой — министром, председательствующим в Государственном совете. Сам договор состоит из 12 статей.

Во многом документ связан с выплатой контрибуции за военные расходы в размере 802,5 млн франков. Также учитывается и компенсация убытков, связанных с военными действиями. Помимо этого, в договоре указаны действия, которые предпримут две стороны, касающиеся иноверцев, беженцев, партизан и так далее. Из статьи второй указанного источника следует, что стороны отныне обязывают себя вести дружественные и мирные отношения. Этим актом закончилась одна из народных и героических, но тем не менее печальных страниц истории Российского государства.

Итоги русско-турецкой войны 1877–1878 годов. Ликбез |

|

|---|---|

|

|

Общественные итоги |