Издательство «Новое литературное обозрение» готовит к выпуску монографию кандидата исторических наук, старшего научного сотрудника Института российской истории РАН Владислава Аксёнова «Слухи, образы, эмоции. Массовые настроения россиян в годы войны и революции (1914−1918)». Специалист по истории революционной повседневности, автор множества научных публикаций в своём фундаментальном труде анализирует массовые настроения в период кризиса, вызванного столкновением традиционной культуры и нарождающейся культуры модерна.

В преддверии выхода книги Владислав Бэнович ответил на вопросы VATNIKSTAN о природе слухов, шпиономании, народных визуальных источниках, восприятии главных героев 1917 года, Керенского, Корнилова и Ленина, а также рекомендовал к прочтению три произведения, в которых ярче всего отразилась исследуемая эпоха.

— Чем был обусловлен Ваш изначальный интерес к революционной тематике? Почему в качестве своей специализации Вы выбрали именно Великую русскую революцию? Как вас увлекло именно общественное мнение в эту эпоху?

— Во время обучения на историческом факультете, я увлёкся идеями французской школы «Анналов». Марк Блок, Люсьен Февр считали важным изучать общество сквозь призму мышления и чувств людей, затем я познакомился с социально-психологической литературой: Институт психологии РАН во второй половине 1990‑х стал издавать «Библиотеку социальной психологии», в которой вышли переводы классических трудов Гюстава Лебона, Габриеля Тарда, Сципиона Сигеле и других.

В это же время в отечественной историографии начался социально-психологический поворот, хотя ещё на рубеже 1960‑х — 1970‑х годов в рамках так называемого «нового направления» советские историки обосновывали использование социально-психологического подхода к истории. Стали появляться новые темы, сюжеты. Наиболее мне близкими и оказавшими на меня влияние были исследования Владимира Булдакова и Бориса Колоницкого — специалистов по российской революции.

Неудивительно, что именно на материале революции свою актуальность продемонстрировали новые подходы: как известно, революции происходят именно в головах, поэтому понять их без изучения ментальных сфер невозможно. Так что в какой-то степени выбор периода и тематики исследования был предопределён моей профессиональной эволюцией, здесь не приходится говорить о каком-то спланированном и заранее обдуманном шаге. Хотя на третьем курсе, когда необходимо было выбирать специализацию, мой будущий научный руководитель дал мне рациональный совет: выбирай эпоху, по которой больше всего источников. В этом плане начало ХХ века исключительно интересно: помимо традиционных для историка письменных документов, тут и кинематограф, фотография, аудиодокументы и многое другое.

— Если говорить про общественные настроения начала XX века, то можно выделить образованную часть, цензовые круги, «общественность», и «народную молву». В случае с «общественностью» проблем с источниками нет, а какие Вы использовали источники, чтобы зафиксировать настроения народа?

— Прежде всего нужно уточнить терминологию. Чаще всего словосочетания «массовые», «общественные» или «коллективные настроения» используются как синонимы, но, тем не менее, некоторая разница между ними есть и определяется она самим подходом к понятию. Термин «массовые настроения» делает акцент на понятии массы, толпы и особенно характерен для социальной психологии (психологии масс или толп), «общественные настроения» — более традиционен для исторической науки, здесь обнаруживается некий социологизм, словосочетание сближается с «классовым сознанием», использовавшимся в марксистской историографии.

На практике это может выражаться в разных исследовательских ракурсах: изучаем ли мы сознание как нечто целое, позволяющее описать ментальные особенности, свойственные конкретной эпохе, или, наоборот, изучаем дискретные сознания отдельных групп населения. По моему убеждению, необходимо использовать оба подхода: в одном случае мы должны понять специфические черты мышления определённых страт общества, с другой стороны — выделить общие, характерные для большинства признаки, чтобы в итоге реконструировать сознание целого поколения. В любом случае доминирующими должны быть те источники, которые обладают признаками массового документа.

Не вдаваясь в источниковедческие дискуссии о понятии массового документа, продолжающиеся со времен Бориса Литвака и Ивана Ковальченко, скажу, что лично мне ближе всего подход Андрея Соколова, согласно которому массовые источники являются результатом повседневных практик и отражают характерные, повторяющиеся черты эпохи. Тем самым к ним могут относиться и те так называемые «уникальные источники», которые традиционно противопоставляются «массовым». Например, произведения массового искусства — лубочная продукция.

Дневники современников также являются результатом определённых рутинных действий-фиксаций. Причём я использую не только дневники представителей дворянского сословия, но и дневники крестьян, которые сами по себе представляют уникальную группу документов. Но больше всего характеристики массовых источников проявляются в материалах перлюстрации писем гражданского населения и солдат, доносах российских подданных в Департамент полиции, полицейских протоколах, составленных по обвинению населения в оскорблении представителей власти и другом. В качестве второстепенных использую разнообразную статистику, например, о движении душевнобольных в клиниках за 1914–1917 годы, статистику самоубийств, что отражает определённые психические процессы в обществе.

По большому счёту проблема источника заключается не в выборе как такового документа, а в том подходе, который мы используем, так как общественные настроения прямо или косвенно отражаются в широком спектре документов, нужно просто уметь их видеть и считывать. Кроме того, настроения ведь проявляются не только в продуктах ментальной деятельности (устные, письменные и визуальные тексты), но и в социальной активности населения (манифестации, бунты, погромы, благотворительность). Здесь требуется комплексный, системный подход.

— Существует весьма распространённое мнение, что начало Первой мировой войны сопровождалось патриотическим подъёмом. При этом 1914 год до войны в Российской империи был отмечен широким стачечным движением, едва ли не революционной ситуацией. Война «обнулила» народное недовольство и переключила внимание народа на внешнего врага?

— Действительно, многим петроградцам в июне-июле 1914 года казалось, что в стране начинается революция, потом даже советская историография разработала теорию «отложенной революции», согласно которой начавшаяся война отложила революцию до 1917 года. По большому счёту это не так, у нас нет достаточных оснований утверждать, что в июле начиналась революция, хотя на Выборгской стороне шли реальные бои рабочих с полицией и казаками. Но можно совершенно точно утверждать, что возникший миф о небывалом единении власти и общества после объявления войны России Германией был сконструирован пропагандой с целью отвлечь население от протестной активности.

Если почитать официальные газеты, складывается картина, что счастливые и воодушевлённые жёны новобранцев с цветами и патриотическими песнями провожали своих мужей на сборные пункты, однако стоит нам взять частную перлюстрированную цензорами корреспонденцию, как рисуются совершенно иные картины общенационального горя. Это противоречие двух картин войны, официально-пропагандистской и народной, в конце концов дискредитировало власть и приблизило революцию 1917 года.

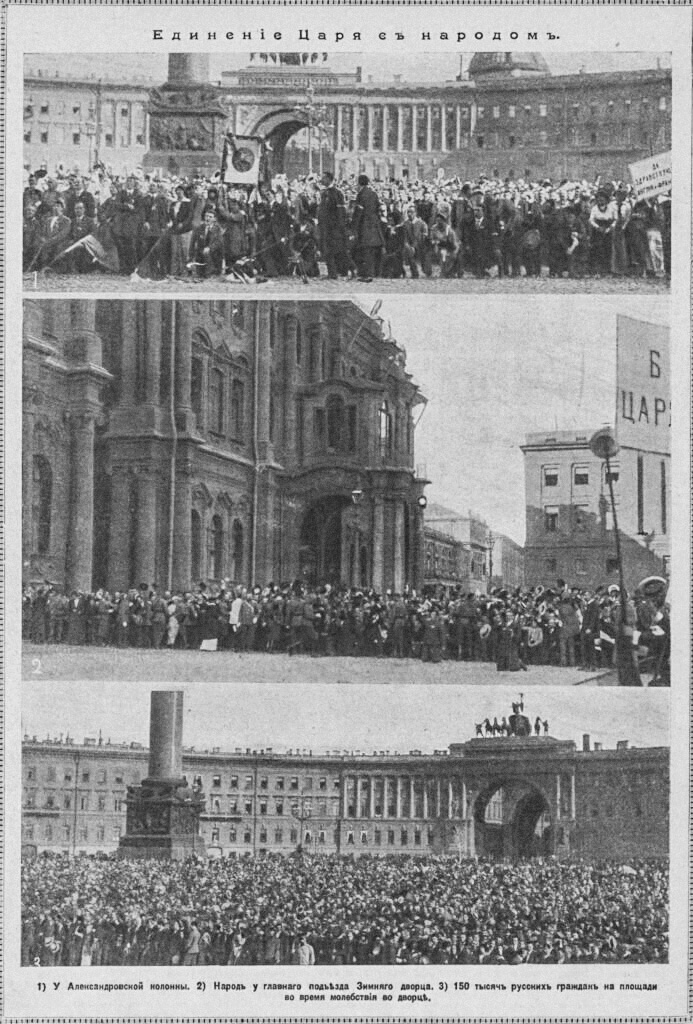

Одним из примеров конструирования пропагандистского мифа стало растиражированное печатью сообщение о том, что в день оглашения царского манифеста 20 июля 1914 года собравшаяся на Дворцовой площади стотысячная толпа вся как один опустилась на колени — в некоторых газетах численность толпы поднималась до 250 тысяч при том, что вместимость площади — 100 тысяч. На самом деле на площади было не более 30 тысяч человек, но опускание на колени было срежиссированной акцией, участие в этом действии приняли пара десятков членов «Союза русского народа», которые стояли отдельно от основной массы обывателей, отделённые полицией.

Для понимания массовых настроений, относящихся к чувственной сфере, необходимо использовать относительно новый эмоциологический подход. Изучение периодов повышенной социальной активности показывает, что в основе действий людских масс часто лежали чувственные порывы, а не какие-то осознанные политические, социальные идеи. С эмоциологической точки зрения, период мобилизации — это время доминирования так называемых «негативных» эмоций: страх, горе, ненависть. Причём последняя испытывалась как по отношению к внешнему врагу — Германии, так и внутреннему — власти. Во вспыхивавших по всей России винных погромах проявлялся политический мотив — случалось, что погромщики поднимали красные знамёна и оскверняли царские портреты.

Показательно, что даже патриотические акции вырождались в проявления стихийного бунтарства, одним из первых проявлений чего стал разгром немецкого посольства в Петрограде 22 июля 1914 года, во время которого погромщики бросали камни в петроградскую полицию. Тем самым очень сложно дифференцировать бунтующую толпу по принципу её неприятия внутреннего или внешнего врага, как правило, стихийное бунтарство иррационально, в чём и проявляется эмоциональная природа массовых социальных действий. Собственно, об этом писал ещё Макс Вебер, разрабатывая классификацию социальных действий.

— Как объясняли начало войны в народе? Какие были представления о врагах в солдатской среде?

— Если народ понимать в узком смысле, то есть как крестьянство, то необходимо отметить синкретичность крестьянского мышления и, как следствие, сосуществование множественных, иногда противоречивших друг другу, картин войны. Власти пытались донести до крестьянских масс основные пропагандистские посылы, представители администрации организовывали в деревнях чтения газет, в которых разъяснялись причины войны и перечислялись её участники.

Реакции части крестьянства выразились в анекдоте, как после очередной политпросветительской лекции о расстановке сил в войне крестьяне одной из губерний поинтересовались: «А пскопские за нас?» Сами крестьяне иногда использовали фольклорные когнитивные схемы для интерпретации военных событий. Так, существовала «сказочная» версия войны, согласно которой Франц Фердинанд задумал жениться на княжне Ольге Николаевне, но русские министры, узнав об этом, убили его, из-за чего и вспыхнул военный конфликт. По другой, чуть более рациональной версии, Николай II задумал войну, чтобы истребить крестьян и не давать им землю. Схожие объяснения встречались и в рабочей среде — война как способ уйти от решения рабочего вопроса.

— Первая мировая война была отмечена значительным технологическим прогрессом. Как солдаты из крестьянской среды реагировали на бомбёжки с самолётов и артиллерийских орудий, противогазы и автомобили?

— Рубеж XIX–XX веков ознаменовался бурным техническим прогрессом, что провоцировало конфликт модернового и традиционного сознаний. У носителей последнего рождались технофобии, усиленные Первой мировой, прозванной «войной машин». Здесь нужно добавить, что часть мистически настроенных современников восприняла войну как наступление «последних времён».

В народной среде был распространён концепт «металлического мира», как предвестника апокалипсиса. Летом 1914 года крестьяне пересказывали пророчества о том, что перед концом света появятся металлические птицы, которые будут бросать на землю ядра, от которых загорится земля. А также появятся металлические сети, которые опутают всю землю и людей. Несложно догадаться, что именно в таком ключе интерпретировались аэропланы и телеграфные провода необразованными слоями. Показательно, что на фронте солдаты при виде даже своего аэроплана часто начинали его обстреливать, так как он казался дьявольской птицей. Это вынуждало командование издавать приказы, запрещавшие обстрел даже вражеских аэропланов с земли. Известны случаи, когда после многократных нарушений приказа рядовых солдат расстреливали.

Однако и в образованных слоях появлялись свои абсурдные фобии, образы, слухи. Например, что немцы изобрели бесшумные пушки, невидимые аэропланы, а также используют «лучи смерти», которые на расстоянии способны сводить людей с ума, внушать им чужие мысли или просто убивать. Учёным на страницах журналов и газет приходилось вступать в дискуссии со сторонниками таких теорий и придумывать опровержения, хотя очевидно, что рационально переубедить «уверовавшего» человека невозможно. Отчасти появление подобных фобий было следствием невротизации общества, увеличения числа душевных расстройств. В Департамент полиции поступало множество доносов «бдительных граждан», содержание которых не оставляло сомнений в том, что их писали сумасшедшие люди.

— Каким было отношение к церкви и насколько религиозным было сознание людей времён Первой мировой войны?

— В историографии существует несколько поверхностное представление о том, что война усилила религиозность людей и вернула российских подданных в лоно церкви, ушедших после первой революции. Это не так. Война породила мистицизм, противоречивший официальному православию, усилила влияние народных сект, то есть усилила не официально-православную, а народную, альтернативную религиозность. В отношениях церкви и общества война стала фактором конфликта. По мере затягивания войны патриотическая пропаганда, которой в силу своих административных функций вынуждены были заниматься приходские и полковые священники, вызывала всё больше раздражения в народе, провоцировала конфликты.

Нужно сказать, что и сама церковь была расколота: среди священнослужителей разных степеней иерархии существовало неприятие, доходившее до презрения, кто-то из них проникался социалистическими идеями, но все вместе они сходились в мечтах о созыве Поместного собора, чему сопротивлялось государство. Таким образом, церковь была больным организмом, одним из источников кризиса в Российской империи.

Тем не менее, когда произошла революция, в обществе распространился образ священника-пулемётчика, расстреливавшего народ с колоколен в февральские дни. Чрезмерное слияние церкви и государства автоматически наделяло священников властными чертами, в результате чего в массовом сознании священники нередко сливались с полицейскими. Однако воспринимать революцию как некую секуляризацию общественной жизни не совсем верно: февраль 1917 года нередко воспринимался в религиозном контексте, как праздник Воскрешения России, чему формально способствовала хронологическая близость произошедшей революции и православной Пасхи.

— Слухи — одна из тех тем, на которых Вы концентрируетесь. На Ваш взгляд, слухи имеют питательную почву и широко распространяются только в условиях кризиса? Есть ли какая-то универсальная схема их возникновения и распространения?

— Слухи существуют всегда и в любом обществе, однако именно в кризисные моменты истории они обретают критическую массу, способную влиять на политические события. История Первой мировой войны и российской революции как раз демонстрирует влияние слухов на политическую историю.

Так, например, большую роль в дискредитации — или даже десакрализации — верховной власти сыграли слухи о предательстве внутри царской семьи. В то время, как не без помощи Ставки и лично главнокомандующего великого князя Николая Николаевича распространялись слухи о повальном предательстве российских этнических немцев и евреев, массовое сознание в шпионаже стало подозревать немку-императрицу. Причём крестьяне шпионкой считали Марию Фёдоровну (датчане — те же немцы в глазах простых людей), а более образованные слои — супругу императора Александру Фёдоровну, приписывая им одни и те же действия: информирование по секретному телеграфу, расположенному в Зимнем дворце, Вильгельма II, тайная отправка продовольствия из России в Германию, организация взрывов на военных заводах и складах и прочее.

Раздутая властями шпиономания способствовала повышению роли слухов в обществе, которые начинали оборачиваться массовыми действиями. Например, череда антинемецких слухов об отравлении немцами в Москве колодцев холерными вибрионами, распределении государственных заказов среди частных фирм, руководимых этническими немцами, спровоцировали известный московский немецкий погром в мае 1915 года.

Современники сами обращали внимание на возросшую роль слухов в обществе. Появлялись конспирологические теории о том, что их кто-то — немецкие агенты, революционеры, черносотенцы, либералы и так далее — сознательно распространяет, пытались раскрыть некую «фабрику слухов», однако «исследователи» в конце концов признавали, что важно не то, кто их распространяет, а почему им массово верят.

Объяснение лежит в области психологии. Сейчас набирает популярность руморология — исследование слухов. Первые научные работы на тему слухов появляются в первых годах ХХ века. Обобщая основные достижения руморологии, отметим следующее. Во-первых, массовыми становятся лишь те слухи, которые касаются эмоционально-важных, общественно-резонансных событий (в этом смысле возможности технологий по манипуляции с помощью слухов массами весьма ограничены). Во-вторых, массовые слухи отражают скрытые, подсознательные страхи общества, в чём выражается их алармистская функция. В‑третьих, противопоставление слухов и фактов, несмотря на то, что слухи часто представляют собой искажённые факты, некорректно, так как в массовом сознании они занимают место фактов и порождают соответствующую активность. В‑четвёртых, попытки властей противодействовать массовому распространению слухов нередко приводят к их реализации.

Последнее свойство слухов известно в литературе как «самоисполняющееся пророчество», и я в своей монографии «Слухи, образы, эмоции. Массовые настроения россиян в годы войны и революции» как раз привожу его механизм действия на примере российской революции: к концу 1916 года не только общество, но и власть оказалась в плену слухов. У власти и общества формировались взаимноискажённые образы друг друга как врагов.

Наиболее раздражительным для царя и правительства оказался образ либеральных депутатов Государственной думы, которых подозревали в революционном заговоре, хотя реальная позиция членов Прогрессивного блока была прямо противоположной: спасти страну от революции, вынудив власти пойти на политические уступки. Картина думского заговора формировалась благодаря донесениям агентов охранного отделения, которые, по их же признанию, собирали информацию по слухам. В результате, ошибочно полагая, что революционная опасность исходит от Государственной думы, власти своими наступлениями на Думу, общественные организации (ВПК, Земгор) лишь ещё более революционизировали ситуацию и приближали социальный взрыв, который неожиданно для них вспыхнул снизу, без какой-либо организации.

На «микроуровне» механизм самоисполняющегося пророчества проявился и непосредственно накануне 23 февраля: слухи о якобы закончившихся в Петрограде запасах муки привели к панической скупке муки и хлеба, что, действительно, привело к тому, что временно хлеб исчез из магазинов. Хлебопекарни в два раза увеличили выпечку хлеба, но к двум часам дня его разбирали. 23 февраля в рабочих районах вспыхнули хлебные беспорядки, ставшие началом революции.

— Какие самые причудливые и забавные слухи из тех, что циркулировали в 1914–1918 годах, Вы бы могли назвать?

— Мне кажется, прилагательное «забавный» здесь не совсем уместно, так как в ряде случаев абсурдные слухи свидетельствовали о крайней степени невротизации российского общества. Со стороны они могут показаться смешными, но в некоторых случаях они могли стоить человеку жизни.

Например, был такой «забавный» эпизод в революционном Петрограде. В начале марта некоторые обыватели обратили внимание, что кто-то пометил их квартиры белыми крестами. Вспыхнула паника, часть населения заподозрила подготовку еврейского погрома, другие полагали, что будут резать буржуев, и так далее. Известный физик Яков Перельман решил успокоить своих земляков и опубликовал статью, в которой высказал предположение, что таинственные знаки оставили дворники-китайцы, которые, не знавшие арабских цифр, таким образом обозначали квартиры. Казалось бы, на этом паника должна была бы закончиться, тем более что никаких последствий с помеченными квартирами не было, но в столице стала развиваться фобия перед китайской угрозой, китайцам даже переадресовали фобию кровавого навета. На улицах начали вспыхивать самосуды, заканчивавшиеся убийствами китайцев.

Массовая невротизация населения слухами, фобиями выражается в кризисе доверия к официальной информации и заставляет людей по-новому смотреть на окружающую действительность. Так, в Департамент полиции поступали донесения бдительных граждан о появляющихся с началом войны на крышах зданий таинственных антеннах. Подозревали немецких шпионов. Однако во всех случаях проведённые полицией проверки установили, что эти антенны уже с десяток лет красуются на крышах домов, но только в ситуации массовой паники обыватели стали обращать на них внимание.

В этом же психическом контексте следует изучать конспирологическое мышление, которое является спутником периодов психологических кризисов, является примером нарушения когнитивных процессов. К слову, большинство конспирологических теорий о российской революции 1917 года не что иное, как интерпретация возникших задолго до самой революции слухов: и о немецких деньгах большевиков, и о революционной деятельности английских агентов в России, либералов, евреев, масонов, и прочее.

— Цензура, работавшая во время Первой мировой войны, способствовала распространению слухов?

— Как уже говорилось, слухи существуют всегда, но, когда их роль становится значимой в социально-политических, экономических событиях, это свидетельствует о наступившем кризисе доверия между властью и обществом, что также проявляется в информационном кризисе: с какого-то момента попытки властей дать официальное опровержение в печати слухам только подстёгивают страхи обывателей.

Так, например, официальные публикации градоначальства, министра внутренних дел, начальника Петроградского военного округа в феврале 1917 года об имеющихся достаточных запасах муки в столице только усиливали подозрительность горожан. Раскручивая назад эту цепочку недоверия, мы неизбежно придём к пропагандистским и цензурным ошибкам, допущенным властью в предшествующий период. Я уже упоминал о формировавшихся двух картинах войны в 1914 году. Обыватели, видя, насколько отличается наблюдаемая ими реальная ситуация от той, что описывается в газетах, теряли доверие к печатному слову, постепенно заменяя его на слово устное — то есть слухи.

Примечательно, что в России периода Первой мировой войны официально предварительная политическая цензура отсутствовала, однако негласно её функции были переданы военной цензуре, в результате чего газетам запрещалось касаться не только политических тем, но и упоминаний об экономических проблемах в империи, вспыхивавших на продовольственной или национальной почве погромах и так далее. Причём по мере усугубления этого недоверия современники готовы были поверить всё более абсурдным слухам. В этом отношении предыстория российской революции — это история иррационализации массового сознания современников, что выражалось в доминировании устной информации над печатной.

— Действительно ли немецкая разведка была так сильна и влиятельна, что имела множество агентов в России, или же это представление — последствие шпиономании? Какое соотношение мнимых и реальных агентов немецкой разведки?

— Точные цифры здесь вряд ли удастся назвать. Конечно, шпионажем занимались все страны-участницы войны, но абсолютно уверенно можно говорить лишь об одном: раздутая военными властями шпиономания не соответствовала реальной ситуации, но была призвана переложить ответственность за свои ошибки на чужие плечи. Часто заканчивалось это весьма плачевно для тех, кто попадался под руку. Вспомним печально известное дело Мясоедова. Можно привести ещё один известный и парадоксальный пример: княгиня Евгения Шаховская добилась высочайшего разрешения отправиться на фронт в качестве лётчицы-доброволицы, о ней писали как о героине-патриотке, а спустя какое-то время её обвиняют в шпионаже в пользу Германии за связь якобы с немецким агентом и приговаривают к смерти, заменённой пожизненным заключением в монастыре.

Всё это примеры того, как власть имущие сводили личные счёты с неугодными им персонажами, плели интриги. Шпиономания также была результатом каких-то комплексов на этнической почве: массовый шпионаж приписывали всем евреям без исключения, русскоподданным этническим немцам, на Юге — персам и так далее.

Но трагедия была в том, что шпиономания действительно стала массовым неврозом, ею заражались вполне адекватные, далёкие от национализма или конспирологии люди. Нередко она раскалывала семьи, члены которых начинали припоминать друг другу какие-то «сомнительные» связи, становилась фактором психических расстройств. Так, Лев Тихомиров упоминал про свою знакомую, которая сошла с ума на почве шпиономании, заподозрив, что её любимый домашний кот — немецкий шпион, подосланный кайзером её убить. Санитары скрутили бедную женщину, с ножом носившуюся по квартире за своим котом. В Департаменте полиции содержится множество доносов соседей друг на друга, подозревавших своих знакомых в организации шпионских сетей и устраивании тайных, мистических оргий «с употреблением немецкого языка». Доносы, рисовавшие картины повального шпионажа, на самом деле свидетельствуют лишь о глубине психологического кризиса, в который погрузилось общество.

— До революции в периодической печати часто в качестве внутренних врагов изображали «мародёров» и «спекулянтов», то есть коммерсантов, обогатившихся во время войны. Появился общественный феномен, получивший наименование «эпидемии роскоши». «Мародёры» предвосхитили «буржуев» в качестве врагов народа?

— Проблема роскоши в годы войны стояла достаточно остро, так как выступала фактором социальных конфликтов. Однако её нельзя упрощать, сводя к какой-то одной теме. По большому счёту эта проблема возникла как результат столкновения ряда нерешённых проблем, в том числе из области культуры, экономики, правовой сферы и даже гендерных отношений. Так, например, согласно популярным в России начала ХХ века исследованиям Вернера Зомбарта, роскошь как феномен рассматривался в качестве следствия сексуального раскрепощения женщин, то есть мыслился не столько как экономический, а социокультурный феномен.

Разговоры о вредительстве мародёров имели также несколько подтекстов: одни под мародёрами имели в виду еврейских торговцев, поднимающих цены и наживающихся на бедствиях простых людей, а другие мародёрами считали деятелей общественных организаций, прежде всего Земгора и ВПК, которые якобы массово наживались на военных заказах. Несложно догадаться, что в первом случае мы имеем дело с проявлением ксенофобии, а во втором — фобией перед общественными инициативами.

Парадоксально, что Земгор и ВПК активно боролись с естественной коррупцией в своих рядах, однако власти использовали самокритику общественных организацией в качестве «разоблачения» их деятельности. В конечном счёте от этого проиграли все. Тем не менее образ внутреннего врага-мародёра стал сильным раздражителем для бедных слоёв населения и сыграл свою роль в социальных конфликтах российской революции. Ведь Первая мировая война особенно тяжело легла на плечи простого народа, беднейших слоёв населения, что естественно усиливало имущественную дифференциацию и порождало чувство классовой ненависти, на котором впоследствии и сыграли большевики.

— «Социализм» стал одним из главных слов Великой русской революции. Как народ воспринимал данное понятие? Насколько идеи социализма были распространены среди неграмотного населения? Чем был обусловлен взрывной рост популярности социализма?

— Это не совсем так. Главным «словом» революции, по крайней мере её первого этапа, стало слово «свобода». Это был главный и самый популярный лозунг в 1917 году. Другое дело, что каждый понимал под ним что-то своё, но наиболее распространённой интерпретацией свободы была демократия.

Февраль 1917 года мыслился общенародной революцией, мало кто сомневался, что единственной приемлемой теперь для России формой правления является республика. Практически с первых дней революции в России начались демократические эксперименты в сфере власти. Например, решено было новообразованную милицию переподчинить от министерства внутренних дел городскому самоуправлению. Большевики пошли ещё дальше, требуя начать всеобщее вооружение народа.

Что касается социализма, то в широких слоях общества не было единого понимания, что это за система. Тем более что внутри главного социалистического органа власти — Петросовета — шли постоянные споры и размежевания. Эсеры, народные социалисты, меньшевики, большевики, анархисты, христиане-социалисты — у каждого из них был свой социализм, и народу это не прибавляло понимания.

Вероятно, общей, объединяющей все оттенки и версии социализма идеей была идея справедливого распределения благ — земли, денег, власти. Требование справедливости по популярности, вероятно, следовало сразу за свободой, справедливость должна была стать главным завоеванием свободы, но, опять-таки, единого понимания принципов справедливого распределения благ не было. Более того, революция, вспыхнувшая низовым, стихийным насилием, пробуждала архаичные инстинкты; в условиях продолжавшейся войны двигателем революции оказывался «человек с ружьём» и именно представления о справедливости этого травмированного войной и революцией человека должны были лечь в основу политики.

В конечном счёте так оно и произошло, в демагогических декретах советской власти большевики стремились, в первую очередь, удовлетворить инстинкты наиболее маргинальных групп населения с тем, чтобы перехватить инициативу и удержаться у власти. Социализм в годы революции и гражданской войны был не столько идейной системой, сколько эмоцией, настоянной на чувстве классовой ненависти и субъективной жажде «справедливости».

— Сохранились ли какие-то визуальные источники из среды простого народа — рисунки или карикатуры? А встречали ли Вы свидетельства о надписях на стенах или граффити в городах?

— Визуальные документы занимают важное место в моей источниковой базе. Они, конечно же, уступают по значимости письменным документам в силу меньшего видового разнообразия, но могут посоперничать с традиционными источниками по силе эмоционального выражения, что особенно важно в исследовании массовых настроений.

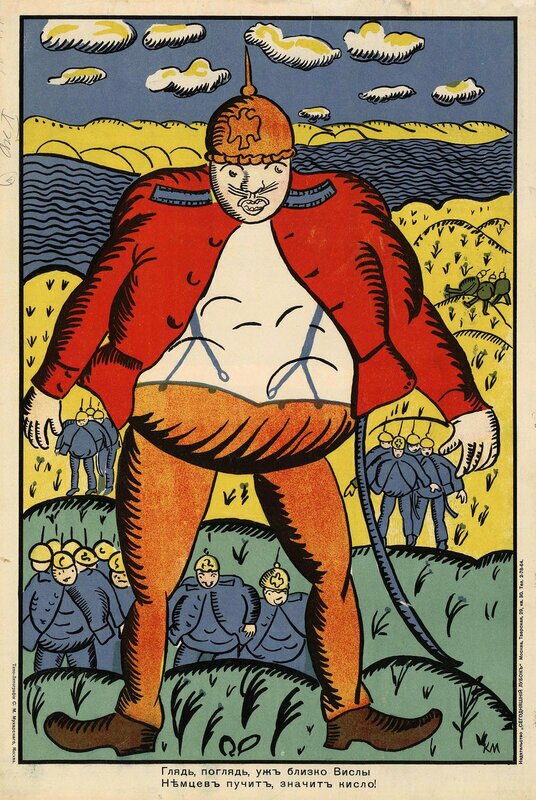

Что касается визуальных документов от народа, то тут, в первую очередь, на ум приходит народный лубок. Однако здесь я должен разочаровать читателя — народный лубок как жанр народного творчества исчез к началу ХХ века. Те лубочные картинки, которые я изучаю (около 500 штук), это не народные картинки, а картинки для народа, выполненные полупрофессиональными или профессиональными художниками. В некоторых случаях они являются подражанием аутентичному лубку, в других — являются примером современного творчества известных художников-модернистов, авангардистов. Иногда в качестве лубочных картинок издавали произведения членов Академии живописи и зодчества.

Тем не менее иконографический и семиотический анализ этих произведений позволяет даже в них вскрыть некий народный пласт, обнаружить, что в произведениях высокой, элитарной живописи и массового искусства в годы войны обнаруживаются общие тенденции. Причём здесь уместно провести параллель со слухами: так же как иррациональные деревенские слухи начинают вытеснять более рациональные слухи городской среды, так и архетипические народные образы проникают в высокую живопись и определяют визуальное семиотическое пространство эпохи.

Многие художники-модернисты накануне и в годы войны начинают изучать лубок, детское творчество, а также рисунки душевнобольных, пытаясь найти в них новые формы. Любопытно, что именно такие произведения становятся наиболее резонансными в 1914–1916 годах, кажутся современникам лучше всего передающими дух эпохи. Так, например, критики считали, что ярче других предчувствие мировой войны смог передать Николай Рерих в картине с характерным названием «Град обречённый». Я в своей книге показываю, что картина переосмысливала известный лубок «О сладострастии», выставлявшийся на организованной Михаилом Ларионовым в 1913 году выставке. Помимо Рериха, провидческие полотна писал Павел Филонов, Василий Кандинский, Филипп Малявин и другие. Современные методы работы с визуальным документом, основанные на отношении к ним как текстам, позволяют считывать их так же, как вербальные источники.

Что касается граффити, то они были, иногда попадали в фокус художников, например настенные граффити в свои полотна включал Михаил Ларионов). Фотографий, однако, к сожалению, они не сохранились в количестве, достаточном для того, чтобы использовать их в качестве самостоятельной группы визуального документа.

— Главными героями 1917 года стали Керенский, Корнилов и Ленин. А общество имело ли какое-то представления об этих людях до революции и что послужило причинами их восхождения?

— Конечно же, несмотря на то, что у каждого из них был свой бэкграунд, всех их «сделал» 1917 год. Феномен революции проявился, в частности, в том, что изменилось течение социального времени. Изменился темп политической жизни, и те, кто не успел подстроиться под новый, пульсирующий ритм, оказались сброшены с этого корабля.

В качестве примера можно привести человека-политика номер один накануне революции и непосредственно 27 февраля — 2 марта 1917 года. Им был председатель Государственной думы Михаил Родзянко. Его авторитет и известность были таковы, что в марте 1917 года вышли плакаты с составом первого Временного правительства, на которых во главе Временного правительства красовался председатель Думы — в действительности в него не вошедший. Однако он очень быстро исчез с политического небосклона, так же как и отошедшая в тень правительства и в тень маячившего на горизонте Учредительного собрания Государственная дума. Новые органы власти требовали новых политиков и новых людей. Причём на каждом из этапов революции нужен был свой типаж политика, или даже психологический тип.

Керенский был идеален на первом этапе, воодушевляя своими речами, театрализованными выступлениями людей, но разочарования в революции, начавшимися процессами распада летом 1917 года сделали более популярным Корнилова. В отличие от Керенского, он казался более уравновешенным человеком в ситуации, когда общество устало от постоянных бурь и жаждало стабилизации всех сфер жизни. Конечно, это был не более чем народный образ, мало соответствовавший тому, чем генерал являлся в действительности. Поэтому неудивительно, что в конечном счёте политическая борьба возводит на Олимп одного из самых одиозных политиков — Владимира Ленина. Победа Ленина была обеспечена не его интеллектом, какими-то теоретическими знаниями, а прежде всего интуицией, способностью чувствовать время («вчера было рано, завтра будет поздно»). Этим объясняются и многие последующие кажущиеся противоречия его политики. Ленин был не менее эмоционален, чем Керенский. Однако эмоциональность Ленина носила более агрессивный характер, он играл на негативных эмоциях, чувстве классовой ненависти, что резонировало с настроениями люмпенизированных слоёв населения.

— Период, на котором вы специализируетесь, — это составная часть Серебряного века. Могли бы Вы назвать топ‑3 произведений данного периода, которые Вы можете рекомендовать как исторический источник?

— Тут нужно сделать несколько оговорок. Во-первых, рекомендовать исторический источник нельзя. Работа историка строится на анализе и сопоставлении целого массива разнообразных документов. Поэтому сказать «прочтите эти три произведения и вы поймёте эпоху» я не могу.

Во-вторых, раз уж речь зашла о культуре Серебряного века и художественных произведениях, то нужно учесть, что историк должен быть всеяден: пошлая и бездарная писанина графомана может рассказать об эпохе больше, чем гениальное произведение. Я уже приводил в пример лубочную продукцию. Она в своей массе — жуткая пошлость с точки зрения рисунка, композиции, колористики, сюжета. Очевидно, что её пропагандистский эффект был минимален, однако сам факт её массового распространения свидетельствует об определённом состоянии умов общества.

То же самое касается литературных произведений, поэзии. Офицеры в окопах откровенно потешались над Игорем Северянином и его строчками: «Друзья! Но если в день убийственный / Падёт последний исполин, / Тогда ваш нежный, ваш единственный,/ Я поведу вас на Берлин!». Северянину, казалось, отказывает вкус, чувство меры и многое другое. Воинственность этого эстетствующего юноши смешила окружающих. Вместе с тем, именно ему принадлежит один из сильнейших поэтических образов войны как процесса схождения с ума целого мира:

На днях Земля сошла с ума

И, точно девка площадная,

Скандалит, бьёт людей, в дома

Врывается, сама не зная —

Зачем ей эта кутерьма.

Плюёт из пушек на поля

И парится в кровавых банях.

Чудовищную чушь меля,

Извиртуозничалась в брани

Умалишённая Земля.

Попробуйте спросить ее:

«В твоей болезни кто в ответе?»

Она завоет: «Сети — в лете!

Лишил невинности моё

Святое тело Маринетти!..

Антихрист! Антихрист! Маклак!

Модернизированный Иуда!

Я не могу… Мне худо! Худо!»

Вдруг завопит и, сжав кулак,

От себя бросится, — отсюда.

Она безумна — это факт…

С созданным Северянином образом сошедшей с ума планеты пересекается, на мой взгляд, одно из сильнейших произведений эпохи, рассказ Леонида Андреева, очень точно описавший психическое стояние общества периода Первой мировой войны, «Красный смех», написанный за десять лет до начала этой самой войны. Красный смех — это метафора кровавого безумия, в которое погрузился мир. Одновременно цветовая семантика отсылает нас к теме надвигающейся революции. Таким образом, Андреев создал сильное пророческое произведение.

Кстати, в 1916 году Андреев повторил дневниковую форму рассказа «Красный смех» в произведении «Иго войны», которое непосредственно посвящено событиям Первой мировой. Однако построенное в форме дневника и не содержащее таких гротескных, фантасмагорических образов, как в «Красном смехе», «Иго войны», как представляется, уступает с точки зрения художественности рассказу, а с точки зрения фиксации картинок повседневности уступает опубликованным настоящим дневникам периода войны.

Однако если составлять топ, да ещё ограниченный тремя наименованиями, то выбирать нужно из более крупных литературных форм. На мой взгляд, самым выдающимся произведением, посвящённым этому периоду, в котором художественные достоинства сочетаются с источниковым потенциалом, является «Доктор Живаго» Бориса Пастернака. Сравниться с ним по историческому масштабу могут разве что «Жизнь Клима Самгина» Максима Горького и «Хождение по мукам» Алексея Толстого. Но, читая их, нужно учитывать определённые исторические, политические обстоятельства написания текстов авторами. Тем не менее топ‑3 я бы ограничил ими.

Вместе с тем отголоски эпохи звучали во многих известных произведениях. Например, Михаил Булгаков, работавший в годы Первой мировой войны и революции журналистом, включал в свои произведения специфическую лексику, распространённые слухи рассматриваемой эпохи. В повести «Роковые яйца» отражаются массовые эсхатологические страхи и технические фобии общества, характерные для периода мировой войны и революции. Даже своим первоначальным названием — «Луч жизни» — она обыгрывает страхи начала века перед упомянутыми «лучами смерти», образ чудаковатого учёного, способного по роковой случайности погубить весь мир.

В годы Первой мировой войны происходила демонизация учёных-изобретателей, работавших над созданием оружия. Известный булгаковский персонаж кот Бегемот, по всей видимости, был заимствован у Александра Грина, написавшего в 1917 году фантасмагорический фарс «Чёрный автомобиль», высмеивавший распространённые в Петрограде и Москве слухи. В целом, художественные произведения выступают очень важным источником, требующим внимательного изучения.