Михаил Васильевич Щербаков не был человеком, про которого можно было бы сказать, что судьба его была обыденной и серой.

Родившись в 1890 году в Москве, Щербаков с детства обучался французскому, немецкому и английскому языкам, что сильно помогло его в будущем. Щербаков окончил физико-математический факультет Императорского высшего технического училища (ныне МГТУ им. Н. Э. Баумана), после чего работал в подмосковном научном институте, который исследовал проблемы атомной энергии. Уже в эмиграции Щербаков будет рассказывать своим товарищам, что к концу войны сотрудники данного института теоретически решили вопрос о возможности цепной ядерной реакции ― правда это или нет, мы уже не узнаем. Но это является прекрасным штрихом к образу Щербакова ― человека романтичной и авантюристской судьбы.

В августе 1914 года Михаила Щербакова мобилизовали. Он отлично знал французский язык, поэтому его отправили в Лионскую лётную школу, где он прошёл курс обучения на офицера авиаразведки. После этого Щербаков воевал на Балканах, под руководством генерала Дитерихса ― будущего последнего белого правителя Владивостока.

В 1919 году Щербаков оказывается добровольцем Французского иностранного легиона. После окончания Мировой войны, Щербаков получил гражданство Франции и обосновался в Индокитайском банке в Ханое, откуда в 1920 году, ведомый авантюризмом, он перебирается в белый Владивосток. Там Щербаков становится редактором монархической газеты «Русский край» и уже в этом качестве эмигрирует из Владивостока вместе с кораблями Сибирской флотилии в 1922 году. Именно этой эмиграции, одному из малых, но трагических её эпизодов ― полуторамесячной одиссее вспомогательного крейсера «Лейтенант Дыдымов» посвящён рассказ «Кадет Сева». «Дыдымов» скитался по южным морям полтора месяца. Щербаков успел сойти с борта «Дыдымова» в корейском порту Фузан (Пусан). Сам же «Дыдымов» затонул в сильном тайфуне и вместе с ним погибли кадеты Иркутского кадетского корпуса, среди которых был и некий Сева П.

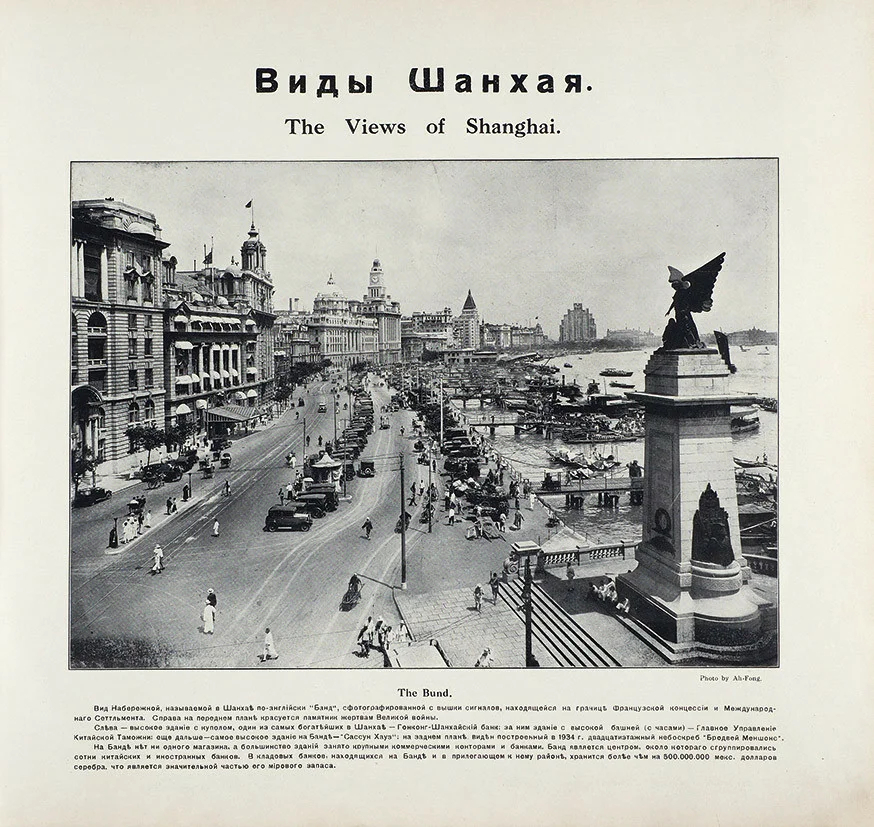

В дальнейшем Щербаков работал в Индокитайском банке в Шанхае, французской полиции сеттельмента. В начале 1950‑х годов, после победы коммунистов в Китае, Щербаков сбегает уже от китайских большевиков в Сайгон, где становится фотографом.

Там его застигает депрессия, «чёрная полоса», с целью лечения от которой друзья вывозят Щербакова на лечение в психиатрическую клинику в Париж, после лечения в которой Щербакову, вроде бы, становится легче. Но уже в 1956 году Щербаков выбросился из окна.

Один из белых Одиссеев так и не достиг своей Итаки, оставив после себя стихи (среди которых и «Одиссеи без Итаки»), рассказы, повести.

Кадет Сева. К десятилетию эвакуации Владивостока

Михаил Щербаков,

Шанхай, 1934 год

Вы бывали во Владивостоке? Помните, как он замкнут в горном кольце, этот странный, не русский город?

Слева полого вытянулся Чуркин мыс с детскими кирпичиками домиков и дубняком по плешистым скалам; справа ― мыс Басаргин запустил в океан свою голую, обглоданную солёными ветрами лапу, из которой выплыл далеко в море бело-сахарный маячок на тонкой изогнутой нитке Токарёвской кошки: ветер с берега, вот его и отнесло.

А в самом замке кольца лежит мшистым зелёным пирогом Русский Остров. Владивосток жёлт и сер, а остров совсем зелёный. Внутри же всего круга Золотой Рог, глубокая бухта. Там уже все цвета радуги скользят, играют, плещутся и затухают на воде.

И в этот городок, прилипший ласточкиными гнёздами к обрывам сопок, которые выперли то пасхами, то куличами, то просто шишами какими-то, ― сколько людей, сколько пламенных надежд лилось в него в двадцатых годах из агонизировавшей России, из ощетинившейся зеленохвойной Сибири, из благодатного Крыма, с Кавказа, из Туркестана, через волнистые барханы Гоби, через жжёные Монгольские степи и даже окружным путём ― по морщинистым лазурным зеркалам тропических морей!..

Лилось, оставалось, бродило на старых опарах, пучилось, пухло ― и вдруг, ух! ― и сразу осело. Чего-чего там только не было: и парламенты с фракциями, и армия, и журналы, и университеты, и съезды, и даже ― о, архаизм! ― Земский Собор. Точно вся прежняя Россия, найдя себе отсрочку на три года, микроскопически съёжилась в этом каменном котле, чтобы снова расползтись оттуда по всем побережьям Тихого океана, пугая кудластыми вихрами и выгоревшими гимнастёрками колониальных мисс и шоколадных филиппинок…

Странная жизнь текла тогда во Владивостоке: тревожно-острая, несуразная, переворотная, и всё-таки какая-то по-русски вальяжная и не трудная. И каких только людей туда не заносило: вот какой-нибудь бородатый до самых глаз дядя в торбазах и оленьей кухлянке продаёт ходе-китайцу мешочек золотого песку, намытого под Охотском. А рядом меняет свои лиры оливковый поджарый итальянчик и мерно работает челюстями над жвачной резинкой точно топором рублённый янки-матрос.

И повсюду ― неусыпное око ― шныркие коротконогие японцы, кишевшие во всех концах города, расползшиеся по всем окрестным пороховым складам и фортам могучей прежде крепости. Точно муравьи на холодеющей лапе недобитого зверя…

Завершилось великое затмение России. Тень неумолимо заволакивала её всю, целиком. Только один узкий светящийся серпик оставался на Дальнем Востоке.

Я был там, когда и он потух. И когда с щемящей горечью и болью я вспоминаю последние дни Владивостока, передо мной неизменно возникает в жутком свете затмения тщедушная фигурка кадета Севы.

***

Если вы жили во Владивостоке, то, наверное, уезжали по воскресеньям на платформу «Девятнадцатой Версты», и если вы не слишком стары, то попадали вечером на дачную танцульку.

На пыльном круге, а ещё сильнее в садике, рядом, темновато. От скудных лампочек, особенно когда с ними спорит луна, зелень кажется жёсткой и тёмной, лица же с резкими рембрандовскими тенями ― красивей, значительнее. А выйдешь за калитку ― и в двух шагах уже морской берег в густых травах и кровавом шиповнике по топкому песку, откуда виден тёмный мыс, густо посыпанный мелкими дачными огоньками, видна гористая даль по ту сторону залива, над которой ещё долго после заката не тухнет под тяжёлыми тучами огненно-лиловая заревая щель. И над всем Амурским заливом плывёт парная широкая тишина… Но не русская ― ленивая и мирная, а притаившаяся, настороженная, какая-то враждебная. Азию всё-таки чувствуешь.

Видеосъёмка Владивостока в 1919 году

Вот зато на самом танцевальном круге чужого как будто и нет: те же обязательные чахлые берёзки, как в какой-нибудь Малаховке под Москвою, та же не в меру бойкая волторна в оркестре и тот же извечный вальс “Лесная сказка”. Там я и столкнулся с Севой.

Я что-то мямлил осаждавшей меня дачной девице, как вдруг к ней подкатился щупленький мальчик лет под восемнадцать в открытой апашке с закаченными по плечи рукавами и в широчайших обшмыганных галифе, ведших свою родословную от самых Омских английских складов.

― Валечка! ― заспешил он. ― Идите скорей!.. Смотрите: море горит! Чудно!.. Изумительно!.. Пожар, ну… ну… прямо ― настоящий пожар!…

Хотелось мне оборвать юного энтузиаста, напомнив, что кроме красот природы есть ещё правила вежливости, но его девичья хрупкая шейка так беспомощно смотрела из откинутого белого воротника, так нежно круглился тронутый первым пушком подбородок, и лучисто-синие иконописные глаза светились таким неподдельным восторгом, что мне стало его жаль. После спросил, кто это?

― Этот мальчик-то? Да это ― Сева. Он в корпусе был, кадет. Всегда такой: шалый какой-то!..

Через неделю я снова попал на «Девятнадцатую». Смотрю, подходит ко мне кадетик, совсем законфузился:

― Простите, пожалуйста!.. Я тогда не знал… Мне сказали, что вы ― Р‑ов?

― Да. Ну, и что же?

― Видите ли, я слыхал ваши стихи… Мне очень хотелось бы с вами познакомиться… Я ведь некоторые вещи наизусть помню…

И Сева, окончательно смутившись, начал ни с того ни с сего декламировать одно из моих стихотворений.

Даже такая наивная похвала приятна сердцу начинающего автора. Мы заговорили о стихах. У него оказалась книжка, которую я давно искал. Через день Сева зашёл ко мне в городе и затем стал просиживать целые дни.

Это был до болезненности восприимчивый и экзальтированный мальчик. Позже я узнал, что за год до нашего знакомства у него начиналось даже нервное расстройство. Но и через кадетский корпус, и через беженский путь по полыхающей России из Петербурга в Константинополь и оттуда во Владивосток ― ему удавалось сохраниться удивительно нетронутым и целым. Может быть, влияла семья, с которой он не расставался.

Правда, он уже умел пить водку, знал женщин, одно время даже нюхал кокаин, как он сам мне признался, но всё это было только напускным кадетским удальством, чтобы не отстать от товарищей. Благодаря исключительной памяти, Севе достаточно было один раз прочесть, иногда только услышать стихотворение, чтобы знать его наизусть. И поэзия действовала на него с необычайной силой: слушая их, он краснел, бледнел, забывал всё окружающее. Пробовал, конечно, и сам писать.

Получив моё разрешение, он нередко забирался ко мне с утра и усаживался в уголке с тетрадками. Я уходил на службу, приходил, снова уходил, а он всё ещё сидел и переписывал с горевшими щеками стихи из какой-нибудь антологии. Вероятно, из-за этого он и провалился осенью на экзамене на аттестат зрелости, получив колы по всем математическим и круглый пятак по всем остальным предметам.

Но провал печалил его лишь потому, что мешал поступить в том же году в местное Мореходное училище, ибо второй страстью Севы было море. На море он преображался. В апашке, в неизменных своих обшмыганных галифе, он ловко пробирался к бортам нёсшейся во весь опор, чиркавшей по гребням парусной скорлупки, цепко становился на борту, во весь рост и, держась за шкоты, начинал из Гумилёва:

«Быстрокрылых ведут

Капитаны,

Открыватели новых земель,

Для кого не страшны

Ураганы,

Кто изведал мальстрёмы и мель…»

― Вот!.. Вот это я понимаю!.. ― слышался из-под острых, солёных брызг его восторженный, только что сломавшийся голос.

― Вот это ― жизнь!

***

Наступили тревожные дни Владивостока. Красный пресс всё сильнее давил на Приморье, выжимая остатки белых армий к морю. Японцы, которых большевики боялись и ненавидели, окончательно объявили о своём уходе. Правда, город не особенно верил их заявлениям, но слухи о всеобщей мобилизации носились в воздухе, и папаши побогаче срочно прятали своих сынков в спокойный и безопасный Харбин.

Если б даже могли сделать родители Севы, то он сам никогда бы не согласился дезертироватть. Он был настоящим «волчонком» из тех, которые вцеплялись зубами в руки комиссаров, если попадали в плен. И эта внутренняя стойкость, этот юношеский порывной патриотизм являлся, пожалуй, единственным хорошим из того, что Севе дал корпус.

Как-то вечером Сева влетел ко мне ещё более восторженным, чем обычно.

― Я только на минутку… Знаете, я принят матросом второй статьи в Сибирскую флотилию… Папа устроил… Сейчас бегу на корабль.… Ночью, говорят, уйдём в поход ловить грузчиков-коммунистов: они от мобилизации сбежали… Господи, если б вы только знали!.. Я прямо в восторге!..

Дня через два Сева появился снова, но я не узнал его с первого взгляда: за сорок восемь часов он как бы вырос и возмужал. В тёмно-синей голландке и в добрых брюках с необычайным клёшем он выглядел уже не мальчишкой, а юношей. Лицо его обветрилось, черты сразу как-то окрепли и определились. Захлёбываясь, он рассказывал о том, как ему хорошо на корабле, какие у него «чудные» товарищи и «чудные» офицеры, как интересно ловить и досматривать китайские шаланды.

― Вчера мы шестерых партизан сцапали… Они не сдавались, начали стрелять, настоящий бой был, ей-Богу!..

― Ну, хорошо, Сева, а что слышно у вас об эвакуации?

― Да не уйдут япошки!.. А если и уйдут ― что ж, будем драться с красными!.. Во всяком случае, если что ― милости просим на мой корабль. Уж я вас как-нибудь устрою с моими. Скажем: двоюродный брат… Обязательно устрою!.. Вы не беспокойтесь!..

И действительно, когда в затканный солнцем хрустальный четверг приморского октября город дрогнул от телеграммы о сдаче Никольска-Уссурийского, когда поползли слухи, что японцы обманули и, сторговавшись, пропустили красных, когда весь Владивосток зашевелился в дикой панике, как разрытый муравейник, а вечером электричество не зажглось, когда по тёмному порту метались шампуньки с людьми, для которых попасть к красным значило идти под расстрел, ― Сева втаскивал, перегнувшись через борт низенького, старенького «Лейтенанта Дыдымова», мои чахлые чемоданчики.

На палубе он крепко сжал мою руку:

― Чудно! И мама с папой, и братишка, и вы… Знаете, я уже теперь настоящий матрос: вчера отстоял первую вахту!..

Его глаза окружились, щёки впали: «Дыдымов» только что вернулся с похода и команда не спала двое суток. Но Сева первый вызвался гребцом на шлюпку, когда командир вежливо усомнился в моём родстве с семьёй П… и предложил взять бумагу из штаба.

Когда мы подгребали к берегу, над всем городом висел тяжёлый, злобный мрак. Только на высоком доме Центросоюза, выпиравшем белым боком над крышами, скакали тревожный огнисто-розовые зайчики от кем-то подожжённой барахолки. По всему чернильному простору Золотого Рога подмигивали ― переговаривались на невидимых мачтах огоньки сигнальных фонарей. Временами по мягкой тёмной ряби прокатывался ослепительный фиолетовый сноп прожектора с японского броненосца и, вскидываясь вверх, выщупывал зубастые вершины окружных сопок…

***

И я стал жить на этом крохотном обречённом кораблике, обветшавшем в сорокалетней трёпке штормами Камчатки и Берингова моря, среди этих обречённых людей, которые погибли потом все, все до единого, так что даже никого не осталось, чтобы рассказать, как они погибли.

Мы не видели последних минут Владивостока. Когда на следующее утро паника в городе успокоилась, «Дыдымова» послали перевозить пленных красноармейцев, потом нагрузили нашими ранеными, потом, за сутки до окончательной эвакуации, мы повезли в Посьет казачью сотню и срочный пакет правителю, отступавшему с войсками по берегу к маньчжурско-корейской границе.

В то время как на обратном пути наша кряхтевшая и дрожавшая машина напрасно силилась обогнуть против свежего ветра скалистый Гамов, на свинцовом горизонте наметились дымки. Это уходила из России нам навстречу Сибирская флотилия, уходила с твёрдой уверенностью, что вернётся через неделю, самое большее — через месяц. Получив приказ, мы завернули и вошли в хвост кильватерной колонны.

Посьет с кострами громадного казачьего табора среди глинобитных белёных корейских фанзушек на берегу и силуэт одного из наших кораблей, засевшего на мели среди просторной стеклянной бухты ― вот последний уголок родины, навсегда отпечатлевшийся в моей памяти.

Я не сходил с юта. Берег удалялся. Перегруженного «Дыдымова» еле-еле колыхало. Вихрастые широкоскулые казаки-забайкальцы сидели кучками около коновязей и апатично пережёвывали сухари, смотря косыми бурятскими глазами на сопки, постепенно сливавшиеся с перламутровой далью. Их косматые низенькие кони пофыркивали, нервно топоча по застланной соломой палубе.

― Ишь, тоже харчат, идолы свинячьи!.. Скотина, так и та беду чует!.. ― сказал остановившийся рядом со мною боцман, возненавидевший казаков за грязь и беспорядки, внесённые ими на корабль.

Он взглянул на берег, снял засаленную бескозырку, крепко, в четыре счёта перекрестился, и озабоченно пошёл дальше,

***

Бессонница. Наступая на руки и ноги, натыкаясь на спящие казачьи тела, забившие все проходы и щели, прикорнувшие на ступеньках всех трапов, я подымаюсь наверх.

Яркая, трепетная, напряжённая лунная ночь. Море смыкается за нашей кормой потоком кипящей серебряной лавы. На нём темнеет катерок, прицепленный нам на буксир в Посьете. Южный сильный ветер низко гудит в снастях, заставляя нас взбираться на серебряные глыбы и снова соскальзывать вниз. То весь кораблик надо мной, то внизу. Берег совсем близко: это бесконечная хмурая гряда голых корейских сопок.

Подымаюсь на мостик, к штурманской рубке. Там свет. Тело корабля спит, но мозг работает непрерывно. Вдруг, слышу, тихо-тихо из-за тёмной спасательной шлюпки:

«Побед, подвиг, слава — бледныя

Слова, незнаемыя ныне.

Оне звучат как трубы медныя,

Как голос Господа в пустыне…»

Окликаю:

― Вы, Сева?..

Но разве кто другой на нашем «Дыдымове» знает Гумилёва?

Из-за шлюпки показывается тень, надвигается на меня вплотную. Между острыми углами поднятого воротника матросского бушлата лучатся большие иконописные глаза.

― А, это вы!.. Почему не спите?..

― Да не спится, Сева. Душа болит… А вы ― на вахте?

― Да, да.. «Собаку» стою… Глаза слипаются: вот и вспоминаю стихи. Нет, всё-таки как это у него сказано: «победа, подвиг, слава…». Чудно! Ведь лучше и не скажешь, правда?.. Пережить бы, испытать бы всё это самому!..

― Не торопитесь ― ещё успеете!..

― Ну, что вы?.. Куда мне!..

Он махнул рукой, и лунная тень метнулась по ребристому боку шлюпки, повторяя движение.

***

На следующую ночь, когда мы подходили к Гензану, я снова видел Севу на вахте.

За сутки свежий ветер успел перейти в настоящий шторм. Из крепких низких туч всё сильней и стремительней хлестали почти горизонтальные струи дождя, совершенно скрыв от нас огоньки остальных кораблей флотилии. Наш перегруженный 400-тонный «Дыдымов» окатывало волной вплоть до капитанского мостика. Стальной буксир, на котором мы тащили катерок, несколько раз за ночь натягивался струной, сдавал, обрывался, и я не мог понять, каким чудом удавалось команде ловить снова поданные концы. К тому же у нас не было подробных карт Корейского побережья: приходилось пробираться почти ощупью среди мрака и дождевой мглы, совсем неподалёку от скалистых рифов и островков.

На корабле никто не мог спать. Казачьи кони бились на привязях и падали. Большинство забайкальцев укачались и лежали пластом. Балансируя и скользя по мокрой, загрязнённой палубе, я с трудом выбрался наверх ― навестить Севу. Он стоял на выдававшемся над волнами крыле мостика, держась за поручни, поблескивая чёрным кожухом, с которого скатывалась вода.

― Справа на борту буруны! ― крикнул он во весь голос, когда я подошёл.

Раздался тревожный свисток и следом ― топот тяжёлых матросских сапог. Мимо меня промелькнуло встревоженное лицо вахтенного начальника.

― Как дела, Сева?

― Чудно!.. Промок до нитки!.. Знаете, мы сейчас чуть-чуть не врезались в скалу… Вот это ― жизнь!..

― Прямо по носу буруны!.. ― раздался отчаянный крик с бака.

Машина сейчас же застопорила и дала полный задний ход. Через четверть часа нам удалось зайти за какой-то островок, где ветер был слабее, и вытравить якоря. Но нас всё же продолжало медленно дрейфировать на берег.

Под утро, когда рассвело, мы увидели, что стоим всего в нескольких милях от Гензанского порта, в узком проливчике, официально запрещённом для плавания из-за его многочисленных рифов

***

Через полтора месяца в кокетливой, солнечной и налитой синькою бухте Фузана я виделся с Севой в последний раз.

Многое было пережито за это время. Мечта о скором возвращении на родину бледнела, отдалялась и таяла. Мы уже стали «беженцами» в полном смысле слова. Наши казаки остались вместе со своими семьями за проволочной загородкой в Гензане и часто из нетопленных бараков, по которым гулял режущий корейский ветер, выносили детские гробики, чтобы предать их земле на «Русском кладбище», выросшем за городком, сзади сопок с задумчивыми длиннохвойными соснами.

Штаб флотилии нервничал в нерешительности: простые смертные не знали, что с ними будет через неделю.

Перед длинным переходом из Фузана в Шанхай было окончательно решено освободить маломощного «Дыдымова» от всех лишних пассажиров, и меня, вместе с матерью, отцом и братом Севы, несмотря на наши протесты, перевели на другой корабль. Судьбе, в образе клочка бумаги с казённой печатью, понадобилось для чего-то перетасовать выбранные нами карты.

Вечером, накануне выступления в поход, Сева приехал проститься со своими. В тесной каютке он с аппетитом уплетал японский шоколад, крепился, шутил, поддразнивал маленького брата и, только когда мать разрыдалась, обняв его у трапа, он не выдержал и, отвернувшись, смахнул слезу. Сконфузился и в три прыжка очутился в ждавшей на воде шлюпке.

― До свиданья, Сева!.. Увидимся в Шанхае!.. ― крикнул я сверху.

― Есть!… Непременно увидимся!.. ― донеслось из темноты. ― «Победа, подвиг, слава!..».

Дальше не было слышно: проходивший мимо японский катерок дико завопил, покрыв звонкий юношеский голос.

***

Но мы так и не увиделись с Севой в Шанхае.

Один за другим собирались на Вузунгском рейде потрёпанные жестоким тайфуном корабли флотилии, но «Дыдымова» всё не было и не было. Первые дни его ждали спокойно, потом начали беспокоиться, и по всему побережью Китайского и Японского морей полетели тревожные радиограммы с запросами, где он и что с ним.

Но его не видел никто: ни портовые города, ни маяки, ни находившиеся в море суда. Он пропал без вести со всей своей командой и пассажирами, погиб, конечно, в один из тех тяжёлых серых дней, когда налетевший шторм разметал шедшие вместе наши кряхтевшие корабли и напористо сносил их на юго-восток, кладя на борт и закапывая по мостики в текучие оловянные холмы.

Я не знаю, и никто из живых не знает, как, где и от чего погиб «Дыдымов». И мне кажется, что никаких человеческих слов не хватило бы, чтобы изобразить то, что видели эти люди, качаясь на краю двухвёрстной водяной могилы, когда близость гибели сорвала с их душ покровы.

Но я знаю, я уверен, я чувствую, что среди этих смятённых была одна мужественная душа, окрылённая светлой мечтой о подвиге, которая даже в свою последнюю минуту отважно заглянула прямо в глаза гибели и в этот миг осознала, что уже достигла того, о чём мечтала всю свою короткую жизнь.

И, может быть, права была судьба, до конца сохранив её горящей и крылатой и не дав запорошить её въедчивому пеплу жизни.

Что почитать:

Одиссеи без Итаки / Повесть, рассказы, очерки, стихи, переводы / Сост., комм. и вступит. ст. А.Колесова (Серия «Восточная ветвь») ― Владивосток: Рубеж, 2011.

Публикация подготовлена автором телеграм-канала «Сепсис скепсисом» при поддержке редактора рубрики «На чужбине» Климента Таралевича (канал CHUZHBINA).