Когда редактор рубрики Климент Таралевич спросил меня, какой дальневосточный рассказ мы опубликуем в этот раз, на раздумья у меня ушло секунд двадцать, не больше. Трудно представить более злободневный рассказ именно сегодня.

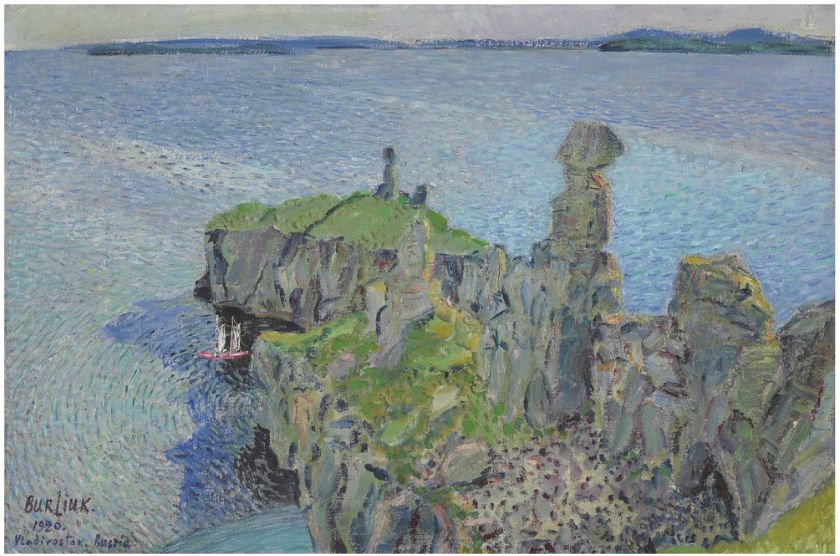

Хоть «Убивший Чуму» и опубликован лишь в 1930 году уже в эмиграции, в Харбине, события в нём развиваются во Владивостоке в 1921 году, когда там жил его автор — Арсений Несмелов. В городе в это время была страшная эпидемия чумы, крупнейшая в России за весь XX век. Завезена в Приморье она была, конечно же, из Китая. И как вы думаете, кто способствовал усугублению ситуации, всячески замалчивая и скрывая факт распространения чумы? Не буду вас томить, это были — китайцы! Особенно они отличились тем, что подбрасывали трупы, замотанные в тряпьё, в самые разные места.

10 апреля, когда о присутствии чумы в городе стало известно русским, умерли сразу три человека, причём первый умерший болел ещё с 7 апреля, но соплеменники принесли его на носилках в госпиталь только когда он был при смерти. Один из чумных китайцев умер не от чумы: 14 апреля он, под покровом темноты, попытался бежать из госпиталя, но был застрелен часовым.

Во вторую неделю было выявлено уже 27 умерших от чумы, причём среди них была русская медсестра. А азиатские гости продолжали подбрасывать работёнку русским, несмотря на указания городских властей. Например, в одной из бухт было найдено небольшое судно с пятью трупами китайцев, живых на борту не было. Когда же на место прибыл противочумный отряд, никаких трупов там уже не было, а очевидцы сообщили, что какие-то китайцы сбросили трупы в море и забрали с судна все товары и даже личные вещи умерших.

Ещё один интересный случай был пароходе «Кишинёв», перевозившем из Владивостока на родину 84 китайцев. Во время обхода в первые сутки пути судовой фельдшер не обнаружил ни у кого признаков чумы. Причина была проста: одного китайца с явными признаками болезни его соплеменники спрятали в туалете, что случайно обнаружил один из матросов. Через полчаса после обнаружения больной умер. Того, кто в трюме сидел рядом с ним, поместили в изоляцию, но через четыре дня заболевание проявилось и у него. Тогда 50 китайцев отбили его и отдали своему «доктору», который пытался помочь ему кровопусканием. В общем, какова была участь остальных, вы можете догадаться и сами.

Всего основная эпидемия продолжалась около девяти недель, ещё 14 недель был вялотекущий этап, когда обнаруживались единичные чумные трупы. За первые девять недель от чумы умерло 458 человек.

Даже в отрыве от злободневности, сегодняшний рассказ — просто прекрасная художественная литература, пусть и с несвойственным Несмелову уклоном в почти детективную остросюжетность. Уверен, приморским читателям особенно понравится подробное описание города в ту пору.

Наслаждайтесь!

«Убивший чуму»

Арсений Несмелов (1889−1945 гг.)

Харбин, 1930 год.

По утрам, выходя из своих домов, мы наталкивались на трупы, подброшенные к воротам и палисадникам, — жатва чумы за ночь. По ночам родственники умерших выволакивают мертвецов на улицу и бросают подальше от своих домов.

Иногда мертвецов упаковывают в высокие плетёные корзины или заталкивают в большие мешки. Своеобразные посылки Чёрной Смерти, на которые наталкиваешься на углах улиц, у ворот, у решеток скверов.

За трупами приезжает мокрый от сулемы грузовик. Отчаянно ревя, он стремительно несется по улице, и та, отбрасывая к тротуарам извозчиков и автомобили, замирает на секунду, давая ему дорогу. А на нем — стоя, держась за руки — покачиваются люди в белых масках с круглыми черными глазницами стёкол, в серых, пропитанных сулемой, брезентовых одеяниях.

В руках у этих людей длинные, тонкие багры, похожие на копья. Ими они поднимают и кладут на грузовик трупы чумных. Горожане издали наблюдают за работой страшных людей, вспоминая в детстве слышанные рассказы о том, как черти волокут в ад грешников.

А в городе — ветреная приморская весна, и в бухту, зелёную, беспокойную, приплывают кашалоты, весенние гости из океана. Их чёрные глянцевитые спины бесшумно вырастают над волнами и так же бесшумно исчезают. Кажется, несколько субмарин играют, гоняясь друг за другом… Над морскими же далями появилась голубоватая дымка, и в ней паруса рыбачьих судов призрачны, ирреальны, словно пригрезившиеся: голубоватая тонкая мгла оседает к воде легким слоем тумана, и корпусов судов не видно. Плывут одни паруса, розовые или лиловые.

На эти паруса я и любовался из окна, пригоршнями бросавшего в мое лицо прохладу морского бодрого ветра, когда за моей спиной зазвонил телефон.

— Сергей Иванович, вы? — спросил хриповатый басок.

— Да, — ответил я, не сразу признав голос. — Это вы, Викентьев? Что за хрипота? Пили?

Трубка помолчала. Потом, не отвечая на вопрос:

— Что поделываете?

— Любуюсь морем, — ответил я, настораживаясь.

Трубка кашлянула, вздохнула и с трудом, словно на чужом языке, когда приходится вспоминать нужные слова:

— Знаете, дорогой мой, у меня чума…

Пауза. Мои мысли: «С каждым его выдыханием миллионы бацилл летят в трубку его аппарата… По проводу зараза не передастся. Что ж, побеседуем!»

И я ответил:

— Вы уверены, что у вас именно чума? В мокроте кровь?

— Да. И температура… И выражение глаз, знаете, это специфическое: очумелое.

— Ну, последнее — субъективно! А кровь в мокроте может быть и при других заболеваниях легких.

— Нет, у меня лёгочная чума.

Между приговорённым к смерти, да ещё такой страшной болезнью, и человеком, только что любовавшимся морем, желудок которого мечтает о горячем кофе, уже, наверное, поданном в столовой, — не может быть ничего общего. Первый должен чувствовать ко второму зависть и злобу, возбуждая, в свою очередь, во втором опасение, что он может быть так или иначе втянут в воронку рокового водоворота, на дне которого смерть.

Все-таки я не мог отказать приятелю в двух его просьбах. Я обещал не сообщать властям об его заболевании и дал слово звонить ему иногда по телефону, а также и самому откликаться на его вызовы.

Совершил ли я преступление, согласившись на исполнение этих просьб? Казалось бы, нет. Крошечный домик Викентьева стоял уединенно на вершине одной из сопок, охвативших бухту. Викентьев жил одиноко, теперь же, по его словам, он рассчитал даже китайца-боя.

— Единственное живое существо со мной, — сказал он мне, когда мы кончали разговор, — это мой котёнок Нападун. Вы помните его? Серенький, с белым пятном на лбу.

Мое сердце сжала острая боль жалости.

— Бедный мой! — сказал я. — Мне очень жаль вас. Но что бы мне сделать?

— Уж ничего нельзя сделать! — ответил Викентьев. — Вот, будем иногда разговаривать. Это ведь недолго тянется. От двух до пяти дней…

II

Теперь, взявшись за эти записки и с ужасом вспоминая всё что произошло за короткий срок развития событий, я с отчаянием пеняю себе: «Ах, зачем, зачем согласился ты на просьбу человека, осужденного Богом на смерть от ужасной болезни?! Зачем не послушался ты изречения персидского поэта, его стиха, так назойливо звеневшего в твоих ушах всё то утро: “Не приближайся к зараженному смертью!”»

Но… поздно.

Чтобы сделать понятными события, разыгравшиеся в маленьком, зараженном чумой домике Викентьева, я должен сообщить некоторые сведения как о нем самом, так и о других двух участниках трагедии. О себе… о себе я говорить ничего не буду!..

Александр Николаевич Викентьев появился во Владивостоке в 1920 году, пробравшись к нам из Омска, где он служил по охране золотого запаса. Золото было своевременно эвакуировано на Восток и благополучно, в значительной части, дошло до Читы. Кроме одного вагона с монетой (не со слитками), который в дороге был якобы разграблен партизанами, напавшими на поезд. Владивостокские знакомые Викентьева шептались, что деньги, которые он, несомненно, имел (купил домик, не служил, спекулировал на контрабанде), находятся в какой-то связи с участием его в охране золотого запаса и даже, точнее, с разграблением партизанами одного из вагонов с золотом.

Женщина, о которой в моём правдивом повествовании будет неоднократно упоминаться, — Ядвига Иосифовна Быстрицкая, полька, высокая блондинка с глазами, очень близко посаженными к переносью. Кокетливая очень. Говорила с лёгким польским акцентом.

Муж её, русский, где-то служил. Видеть мне его пришлось до страшной и роковой для него нашей встречи всего один раз. Что-то очень большое, даже могучее, с громыхающим голосом и буграстым, как у фавна, лицом.

III

Викентьев позвонил мне в четвёртом часу дня, когда я только что вернулся со службы. Голос у него — столь же хриплый, но как бы более медленный, чем утром.

Первый его вопрос:

— Как вы думаете, котенок может заболеть? Он всё ласкается ко мне, прыгает, кусает руки. Очень, знаете, жалко будет, если я его заражу…

— Ни в коем случае, — сказал я, успокаивая, хотя вовсе не был в этом уверен.

Словом, мы болтали, и временами я даже позабывал о том, что говорю с чумным. Викентьев жаловался на озноб, головную боль и всё усиливавшуюся слабость. Он говорил, что пьет вино и что оно ему помогает. Я утешал приятеля, как утешают человека, больного инфлюэнцей. Слово чума ни разу не было нами произнесено.

Наконец мною были исчерпаны все вопросы, которые, как мне казалось, я мог предлагать больному. Разговор стал прерываться, чередуясь с паузами, очень тяжёлыми для меня, считавшего неудобным первому положить трубку. Не без досады в сердце я подумал: «Если так будет продолжаться три дня, он совсем меня изведет!»

В это время Викентьев сказал:

— Знаете, как это ни дико, но женщина врывается даже к зачумленному.

Его голос звучал глуше, чем обычно. Вероятно, он сделал усилие над собой, чтобы произнести эту фразу.

— Да, да! — уже ровнее продолжал он. — Вы ведь знаете Ядвигу, — мы не слишком скрывали нашу связь. Так вот, сегодня утром, убедившись в том, чем я болен, я, конечно, настолько был потрясен, что совершенно забыл про её существование. Но она не забыла. Час назад — звонок. В это время Ядя обычно гуляет. Зашла в кондитерскую и позвонила… Вы знаете ее манеру стремительно задавать вопросы:

— Почему вчера не пришёл?

— Нездоров.

— Врёшь. Где был вечером?

— Дома.

— Врёшь. Сегодня придёшь?

— Нет.

— Ах так! Ну так я сама к тебе приду, голубчик.

Викентьев замолчал, устав говорить. Я слышал, как он кашлял. Я думал о мириадах бацилл, которые он выбрасывает с каждым харканьем, а в ушах моих звучало: «Ах так!» — растянутое, с польским акцентом, обычное восклицание очаровательной, стремительной Ядвиги Быстрицкой.

Хриплым, каким-то брезгливым голосом Викентьев продолжал рассказ:

— Ну, что же мне оставалось делать? Вот я и сказал ей, что у меня чума. И знаете, что Ядя мне ответила? «Я приду вечером и все глаза выцарапаю вашей чуме». Не поверила, конечно. Она очень ревнива.

И без перехода, без обычных любезных финальных фраз:

— Ну, прощайте! Я очень устал, и кружится голова.

IV

В тот же день Викентьев позвонил мне около одиннадцати часов вечера. Голос очень слаб.

— Вы не легли ещё? Нет? Ну и отлично. Я никак не мог не вызвать вас. Непередаваемая тоска и тяжесть в сердце. Несколько раз подступал бред, но я его прогонял коньяком.

Пауза. Вздох. И:

— Вы знаете? Ведь она была!

— И видела вас? — вздрогнул я.

— Да, я открыл дверь в сенцы и стоял на площадке лесенки. Вы представляете? Ядвига была внизу. Шагов десять разделяло нас. Я зажимал рот салфеткой, смоченной в карболовом растворе. Ядвига сделала движение взлететь ко мне… Я отвернулся, чтобы не кашлянуть в ее сторону, и показал ей…

— Что вы показали?

Ту сторону салфетки, которой зажимал рот, в которую перхал. Она в кровяных пятнах… Если бы вы могли в следующий момент видеть глаза Яди! Так смотрят на мертвеца, встающего из гроба… Так…

Викентьев закашлялся.

…глядели враги Персея на голову Медузы.

Он остановился, видимо, отдыхая, тяжело переводя дыхание. Кашлял.

Потом:

— Ядя закричала: «Чумной!» — голосом, каким в средние века кричали «Ведьма» или «Дьявол!». И она упала. Я ушёл к себе. Через полчаса, — не знаю, может быть, больше, — когда я снова выглянул в сенцы, они были уже пусты. Я спустился к двери и запер ее, заложил на засов. Там, где Ядя лежала, осталась гребенка роговая. Она и сейчас в моей руке. Вероятно, она пахнет ее волосами, но нос мой ничего не слышит: из моих легких поднимается уже запах тления, гроба…

— Вы любите Ядвигу?

— Нет. И она меня — тоже. Но… делала вид, добросовестно играла. Вы слышали ведь сплетню о золоте?..

— Она оскорбила меня криком «Чумной!», — вяло и как будто не своим голосом продолжал больной. — Она крикнула на меня как на нечистого духа, при виде которого читают молитву «Да воскреснет Бог и расточатся враги его». И знаете, после этого я впервые стал бредить. Я увидел Чуму. Она стояла в углу комнаты… Белый кровавый саван и черное лицо из капюшона. Сгнившее лицо. Синее… Ай! — вдруг взвизгнул он.

Затем, видимо, снова начался приступ бреда.

— Сергей Иванович, ради Бога! — кричал Викентьев. — Молю вас, приезжайте немедленно с доктором. Я ещё не чумной, она ещё не схватила меня, но тянет, тянет, тянет… Ах, да поймите же, тянет ко мне руки! Она!.. Ай!

Трубка всхлипнула и умолкла. Я долго не вешал трубку: ждал, что Викентьев, быть может, успокоится и опять подойдет к трубке. «Пей коньяк!» — кричал я в надежде, что он меня услышит. Но в трубке был лишь глухой гул, потрескивание электрического тока в проводах и иногда далекий, как бы за много-много верст, человеческий голос, слов которого нельзя было разобрать. Видимо. Викентьев бросил трубку, не повесив ее на рычажок аппарата.

V

Заснуть я не мог. Закрывая глаза, я представлял себе домик на скалистой вершине сопки — жалкую одноэтажную халупку, в которой беснуется зачумленный. Видел взъерошенного от ужаса котёнка, фыркавшего на больного, распушив свой хвост. Даже видел Чуму, чёрнолицую ведьму в запятнанном кровью саване, протягивавшую руки к моему несчастному приятелю.

И вот я оделся и вышел на улицу, сырую и глухую от тумана, с вечера ещё нагнанного с моря. От глухой сырой темноты город был похож на морское дно, и редкие прохожие возникали из мглы и расплывались в ней, как рыбы в нечистом водоеме. Никаких звуков. Лишь влажная сырая тишина, от которой можно было задохнуться. Лишь муть.

Я дошёл до улицы, поднимавшейся в гору, на вершине которой был домик Викентьева, и остановился в нерешимости. Не подняться ли, не постучать ли в окно его комнаты, не крикнуть ли через стекло:

— Друг, убей себя! Найди мужество в сердце! Заражённому смертью нет другого исхода, как самому отдать себя Ей.

«Но ведь он в бреду, он безумен, — думал я снова, — 0н примет мой стук за сигнал смерти, за весть Чумы».

Нет, не жалость владела мной, не буду лгать. Я хотел взглянуть в окна зачумленного. В эту мутную ночь я верил, что увижу чернолицую женщину в кровавом саване, увижу Ее Величество Чуму, всю зиму и всю весну мучившую город.

И я, дрожа от сырости и тоски («Не приближайтесь к зараженному смертью!»), верил, что я убью Чуму. Мои пальцы в кармане куртки, не выпуская, сжимали уже согревшуюся сталь револьвера.

Путь был труден и долог. Кто бывал во Владивостоке, те знают, как тяжело, особенно ночью, подниматься к домикам, выстроенным на самых вершинах его сопок. Все-таки я добрался. Из тумана замаячил жёлтый, расплывчатый ореол единственного освещённого окна домика зачумленного. Я отворил калитку палисадника, стараясь не скрипеть, и остановился, чтобы перевести дыхание, дать отдых сердцу, утомлённому быстрым подъёмом в гору.

И только тут я услышал позади себя шаги. Шёл кто-то, видимо, очень грузный, шёл, громко дыша и осыпая землю и камни.

Я вбежал в садик и спрятался в каких-то кустах. Револьвер я вынул из кармана и решительно сжимал в кулаке его шершавую рукоятку.

Чего же я испугался?

Я это понял, уже сидя в царапающем ветвями, сыром, текущем туманом кусте сирени. Дальше дома Викентьева — вернее, выше его — жилья уже не было. Тот, кто шёл внизу, мог идти только к зачумленному.

Задыхаясь от страха, я корчился в мокром кусту, как молитву, но совершенно беззвучно, шепча два стиха Саади:

Живущий, не приближайся к зараженному смертью:

Смерть не прогонишь, она же тебя сразит.

VI

Это был Быстрицкий, муж Ядвиги. Я узнал его сразу, как только он, как и я раньше, остановился у калитки, чтобы передохнуть, отдышаться. Огромный и тяжеловесный, ещё выросший в мути тумана, он темнел в десяти шагах от меня, как медведь, вставший на дыбы. Когда он двинулся к окну, на него из-за стекла упали желтые отсветы, и я увидел, что в руках Быстрицкого палка.

Этой палкой он постучал в стекло и отодвинулся в сторону от света.

И сейчас же к окну подскочил человеческий силуэт. Он, нагнувшись, прижал лицо к стеклу, отчего голова, как у горбуна, ушла в плечи. Зачумлённый смотрел в темноту.

— Кто там? — услышал я из-за стекла слабо донесшийся голос.

Быстрицкий вышел на свет окна. Теперь его рот закрывал респиратор, что были в большом ходу в городе и продавались в каждой аптеке.

— Это я! — ответил Быстрицкий. — Узнаешь? Муж Ядвиги…

Басовые ноты голоса мягко прошлепали в тумане. Я видел, что Викентьев что-то делал с окном.

— Да, конечно, — подумал я, — он отдергивает шпингалет, чтобы открыть окно.

Понял это и другой посетитель чумного. Он отпрыгнул в туман, по другую сторону моего куста.

Теперь Викентьев стоял у открытого окна. В пятнадцати-двадцати шагах от меня было его зачумленное перханье. К счастью, он смотрел в другую сторону, туда, откуда раздавался голос Быстрицкого. Рядом с Викентьевым что-то шевелилось: это был котёнок, вспрыгнувший на подоконник.

Быстрицкий говорил:

— Я всё знаю: Ядвига сегодня рассказала мне. На ней лица не было, когда она вернулась от тебя! Но чёрт с вами обоими! Об одном прошу, как честный человек: отдай мне, пожалуйста, золото. Ведь есть оно у тебя?

— Нету! — слабым, хриплым голосом ответил больной. — Нету его давно!

— Врешь, брат! — вздохнул Быстрицкий. — Есть оно! Все говорят. Да и как не быть? Вон дом купил, жил как… Ну, а зачем оно тебе? Даже в гроб с собой не возьмешь. Отдай нам! Если Ядвига не заболеет — как оно нам пригодится! Отдай, милый! Христом прошу, отдай! Поминать всю жизнь будем, могилку…

Быстрицкий, вероятно, хотел сказать «могилку обихаживать будем», но вспомнил, что трупы чумных сжигают, и осекся. И сейчас же снова забасил, скрываясь где-то поблизости, в тумане и мгле:

— А если бы ты знал только, что с Ядей-то, с твоей Ядей, — подчеркнул он, — делается! Боюсь, с ума не сошла бы. Любит! Даже к чумному пришла, не побоялась… Неужто не отдашь золота?

Викентьев плакал, упав грудью на подоконник. Плакал и кашлял. Я видел, как котенок обнюхал его голову, фыркнул и спрыгнул в сад.

Викентьев поднял голову и, поискав глазами там, откуда раздавался голос Быстрицкого, сказал в густую, сырую темноту ночи:

— Да пойми же ты, жестокий и глупый человек, что золото моё, будь оно у меня, заражено чумой. Ну, как же ты его возьмёшь?

— Это я всё обдумал! — радостно воскликнул в темноту Быстрицкий. — И не волнуйся этим! У тебя ведь при колодце ведро есть, а у меня — сулема. Я поднесу ведро прямо под окно, а ты золото в ведро бросай, потом отойди. Согласен? Риск, конечно, но я ведь не для себя, а для Яди. Сам посуди — ну на что тебе теперь золото? Будь же порядочным человеком. Ну, бежать мне за ведром?

С минуту он ожидал ответа и, не получив его, всё же затопал к небольшой пади за домом, где пробивался горный ключ и, обложенный диким камнем, имелся водоем. Викентьев же ушел вглубь комнаты.

Как и Быстрицкий, я подумал, что он согласился и собирается достать свое золото. Но теперь из своего куста я видел, как Викентьев, горбясь, блуждал по комнате, словно искал потерянный носовой платок.

До моего уха донеслось:

— Кись, кись, кись!.. Нападун, Нападун!..

И опять:

— Кись, кись, кись!

Больной искал котенка.

Вот он снова подошёл к окну, высунулся, увидел, обрадовался и стал звать животное. Мне даже показалось, что он хочет вылезти из окна, и я уже опустил предохранитель, чтобы стрелять в зачумленного: да, теперь передо мной был уже не приятель мой Викентьев, а сама Чума, собирающаяся прогуляться по городу. Но в это время больной услышал шаги Быстрицкого и откачнулся назад. Шаг Быстрицкого был неровный: он нес бадью с водой, волочил ее по земле, катил ребром. Слышно было, как плескалась вода.

— Вот и отлично, — одышно пробасил он, увидав в окне Викентьева. — Принёс золото? Сейчас я размешаю палочкой сулему. Тут, брат, её на всю чуму хватит.

И он, невидимый мне из-за куста, остановился и, вероятно, сел перед бадьей на корточки.

— Кись, кись, кись! — донеслось из окна.

— Чего ты? — удивился Быстрицкий.

— Котёнок выпрыгнул из окна! — сердито, капризно ответил больной и приказал: — Подай его мне!

— Да я заражусь же!..

— Тогда не дам золота! — закричал чумной. — Как хочешь! Вон котенок около тебя. Обмакни руки в сулему и подай. Может, и не заболеешь. Наверно не заболеешь! А я без котенка не могу. Я с ума без него сойду… Никого у меня нет, кроме него!

И Викентьев завсхлипывал и заперхал, свешиваясь из окна в ночь — вот-вот вывалится.

— Стой! — крикнул на него Быстрицкий. — Подожди… чтоб ты сдох! Я согласен. А золото дашь?

— Дам!

— А где оно?

— Вот…

Больной обеими руками поднял над окном небольшой саквояж.

Вот оно. Больше десяти фунтов. Бери, только поймай котёнка. Что я без него! Он Чуму от меня прогоняет.

— Хорошо, будь ты проклят, чумной дьявол! — выругался Быстрицкий.

Затем плеснулась вода в ведре: это он мочил руки в растворе сулемы. Потом, проклиная и чертыхаясь, он стал ловить котёнка. Животное не скоро было поймано. Прошло, вероятно, минуты три, прежде чем зверек пискнул в огромных лапах Быстрицкого.

Затем я слышал, как, крикнув чумному: «Отойди от окна!» — Быстрицкий шагнул к его светлому четырехугольнику и, видимый мне, шваркнул котенка в окно, крикнув:

— Получай и сыпь золото. Сейчас подкачу бадью!

И тут из проплёванного чумой открытого окна раздался хриплый, прерываемый кашлем, хохот безумного человека. Так могла смеяться только сама Чума, черноликая женщина в кровавом балахоне. И она кричала, прижимая к плечу котёнка, кричала, кривляясь и перхая.

— Дурак, дурак!.. Говорил же я, что у меня нет никакого золота. Ни одного пятирублёвика! А впрочем, может быть, и есть! Но не дам, не дам, не дам! Понимаешь — не дам! А ты заболеешь… И Ядвига твоя заболеет, будьте вы все прокляты!..

Быстрицкий остолбенел и дико глядел на больного.

— Убью! — прогромыхал он.

— Нет, нет, нет! — плясал безумный в окне. — Нет, нет, нет! Не убьешь! Я бессмертна. Я — Чума. Я вот сейчас вылезу и схвачу тебя. Я — Чума.

И Викентьев занёс ногу через подоконник. Быстрицкий исчез. Чума шла гулять по городу с зараженным котенком в руках.

— Не подходите к заражённому смертью! — пропел во мне стих Саади, и я поднял браунинг.

«Прости, друг, — мысленно сказал я, взяв на мушку голову Викентьева. — Прости. Так надо…»

Выстрел в тумане был едва слышен. Больной откачнулся и исчез в комнате. Шестом я прикрыл окно, чтобы котенок не выпрыгнул. Потом в сарае за домом я нашел стружки, солому и ещё что-то горючее.

Подувший предутренний ветерок помог дому разгореться.

Ядвига и её муж умерли через десять дней. Они были последними чумными в городе. Я убил Чуму.

Публикация подготовлена автором телеграм-канала «Письма из Владивостока» при поддержке редактора рубрики «На чужбине» Климента Таралевича (канал CHUZHBINA).