В современной России советы, что почитать, с удовольствием раздают книжные блогеры и знаменитости. На рубеже XIX и XX века этот вопрос носил далеко не досуговый, но явно политический оттенок, а ответить на него пытались чиновники, священники и просветители.

Нужно ли приобщать широкие необразованные массы к культуре, а если да, то следует ли создавать для них культуру особую, отличную от высокой? Способен ли мастеровой, крестьянин, лавочник оценить поэзию Пушкина, прозу Тургенева? Что читать народу?

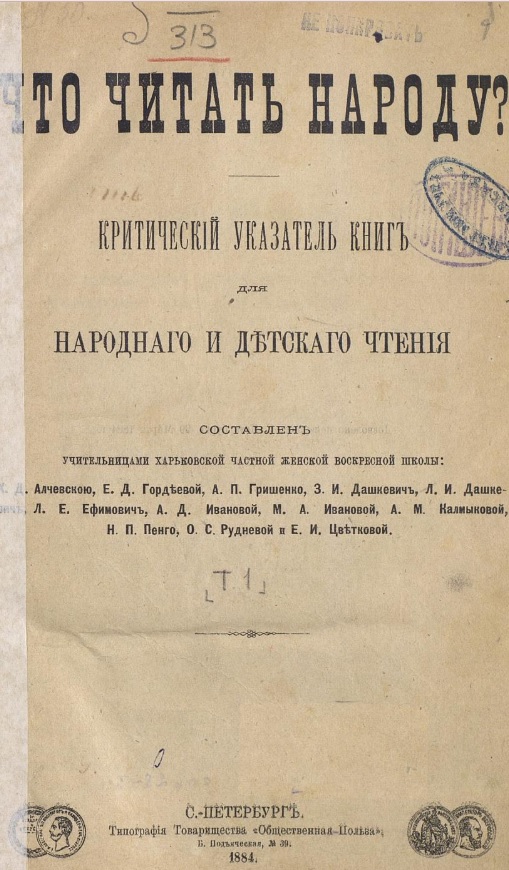

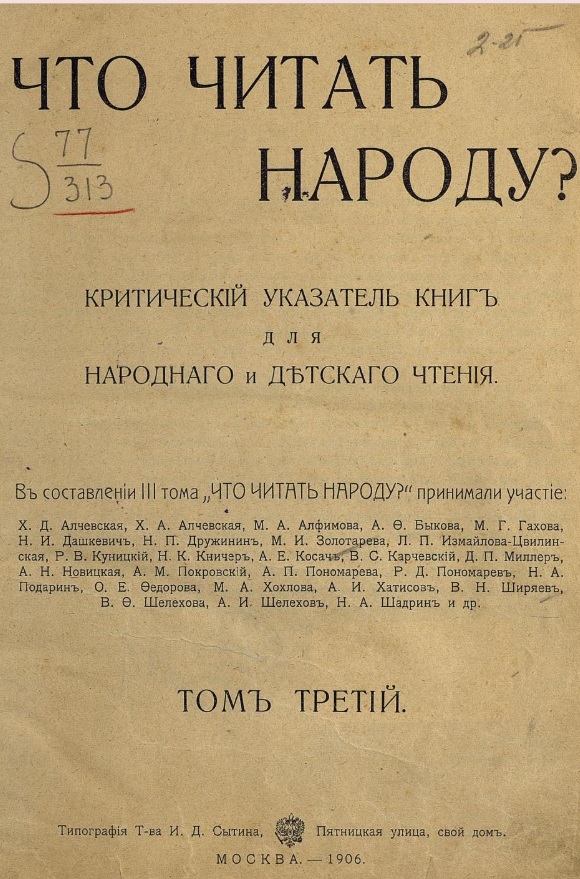

Эти три слова озаглавили три тома критического указателя книг, которые вышли в 1884, 1889 и 1906 годах. Его составители — педагоги народных школ, представители либерального народничества, считали: народу в первую очередь необходимо дать базовое образование, и он, оснащённый культурным багажом, сам сможет изменить свою судьбу к лучшему. Упомянутое издание содержало развёрнутые рекомендации по всем сферам тогдашнего книжного рынка, от естественно-научных брошюр до житий святых, объясняло, какие произведения годятся для детей, какие — для взрослых, а какие негодные вовсе.

Наиболее ценная часть трёхтомника «Что читать народу» — прямая речь самого народа. Педагоги тщательно записывали устные отзывы учеников на художественную литературу и сохраняли их сочинения о прочитанном. По этим рецензиям можно судить, как воспринимали тексты, ныне признанные классическими, неискушённые читатели-новички.

Многие из этих реакций довольно предсказуемы. Скажем, знаменитая своей слёзовыжимательностью «Муму» Тургенева сработала на наших прапрапрапрабабушек ровно так же, как и на все последующие поколения школьниц:

«При описании смерти Муму в классе было очень тихо — все плакали. Когда я окончила чтение, Титарева заметила:

— Господи! и почему он не взял её с собой в деревню? — и в голосе у неё опять задрожали слёзы.

— Он раньше об этом не вздумал, — заметила, соболезнуя, Киценко.

Слёзы Михайловой превратились в рыдания.

— Полно, Михайлова! — сказала я, подавая ей стакан воды.

— У меня тоже была такая собака… украли… для смеху, говорят… подшутить надо мной хотели… — едва выговорила она сквозь всхлипыванья, быстро накинула платочек и быстро вышла из класса.

— Домой ушла! — заметила одна из учениц, глядя в окно.

— Значит, ей жалко, — добавила другая».

В свою очередь, Гоголь закономерно вызывал неудержимое веселье больше ста лет назад так же, как и сейчас:

«…я предполагала прочесть “Ночь перед Рождеством”. Оказалось, что некоторые из учеников читали этот рассказ прежде, причём заявили, <…> что с удовольствием послушают его ещё раз и неожиданно для меня расхохотались самым неудержимым смехом.

— Чего вы? — спросил один из нечитавших.

— Вот сам увидишь! — отвечали ему.

И действительно, мне никогда не приходилось видеть ничего подобного: слушатели хохотали во всю глотку, так что с трудом можно было продолжать чтение, и хохотали так от души, так безгранично отдавались своим впечатлениям, что не хотелось останавливать их и водворять необходимую дисциплину.

История с мешками, в которые Солоха спрятала чёрта, голову, Чуба и дьяка, приводила слушателей в неописанный восторг. Читавшие прежде не в силах были воздержаться от восклицаний и предсказаний: “Сейчас голова придёт! — говорили они. — Это дьяк стучится! Чуб, Чуб лезет!” и т. д.

По окончании чтения один из слушателей заметил:

— Да и смешная же, ей-Богу!

— Смешная, смешная, а хорошо описано! — добавил другой с чувством.

Все разошлись, видимо весьма довольные чтением и в приятном расположении духа».

Нередки случаи, когда обсуждения текста заводили учеников далеко в сторону от непосредственных впечатлений. Так разговор о гоголевской «Страшной мести» перерос в религиозный диспут:

Нередки случаи, когда обсуждения текста заводили учеников далеко в сторону от непосредственных впечатлений. Так разговор о гоголевской «Страшной мести» перерос в религиозный диспут:

«…когда мы окончили читать и публика оправилась несколько от только что пережитых волнений, одна из наиболее развитых учениц заметила вдумчиво:

— Кажется, многое тут и не могло случиться, а как слушаешь, всему решительно веришь.

— Отчего ж не могло? — возразила ей другая, пожилая. — Мало ли каких чудес на свете не бывает! Послушайте-ка старых людей, как они начнут про старовину рассказывать!

— Мало ли, что старые люди плетут, так-так всему и верить? — возразила ей первая.

— А то как же? — продолжала язвительно вторая. — Конечно, есть всякие люди, есть такие, что и в Бога не веруют, да только хорошего в этом мало.

<…>

— А я знаю деревню, — обратилась к ней ещё одна, — где нашей веры не признают, говорят, что ихняя лучше. У них всё Евангелие карандашом размечено.

— Я б их всех на Сибирь сослала, — возразила горячо пожилая, — только людей молодых на соблазн подбивают.

— И вовсе нет, — заметила спокойно говорившая, — какой же соблазн, когда они лучше нашего живут, не пьянствуют, не курят. Как пришлось мне к ним в хату войти, сперва как-то жутко было. Как подумаю, что они не по-нашему закону живут, — страшно! А пригляделась — вижу, что жизнь ихняя очень даже хорошая.

— Может, вы и сами в их веру поддались? — сказала пожилая, подозрительно глядя на девушку.

— Нет, — отвечала та просто и спокойно, — я у них только погостила немножко и уехала, а, может, если б дольше прожила, так и поддалась бы».

Ещё один спор о верованиях и суевериях вызвала поэма «Руслан и Людмила»:

«Приступая к чтению с народом “Руслана…”, нетрудно предугадать, как сильно должно охватить его воображение и душу подобное произведение. <…> И действительно, и деревенский люд, и наши пожилые и молодые слушательницы воскресной школы всецело отдались во власть этого сказания. Учительнице не приходилось более ловить их на удочку вопросом, встречаются ли люди, которые всему этому верят, и т. п. Они действительно верили происшествию и говорили тоном убеждения:

— Да, в старину много такого случалось, теперь что-то меньше слыхать.

— Бывает и теперь, — возражали другие, причём приводились доказательства самых разнообразных свойств. Одна рассказала о ведьме, превратившейся в собачонку. Люди догадались и отрубили ей лапку; приходят на другой день, а она сидит без руки; другая — о предсказателе; третья — о заговорщике зубов; четвёртая — о порче свекровью её родственницы в Курской губернии за то, что она сделала ей плохие свадебные подарки.

— Это только доктора одни этому не верят, — заключила она свой рассказ с презрительной улыбкой.

Но удивительнее всего казалось нам то, что вперемежку с этими фантастическими рассказами и, так сказать, наряду с ними передавались происшествия самого реального характера: как повесился жандарм — тоска на него напала, как другая свекровь загубила свою невестку, подсыпавши ей отравы в чай, и т. п. Очевидно, все эти факты подводились под одну категорию: первые заключали в себе для слушателей столько же вероятия и интереса, как и вторые, и никому из присутствующих не пришло даже в голову разграничить их».

«Светлана» Жуковского, которая начинается с хрестоматийного: «Раз в крещенский вечерок девушки гадали», тоже вызвала бытово-магические воспоминания и ответную скептическую критику:

«С первых же строк баллада вызвала необычайный интерес.

— Позвольте мне что-то сказать! — обратилась ко мне Т—ва, которой, по-видимому, смертельно хотелось высказаться.

— Извольте! — сказала я.

— Мой брат перед зеркалом сидел, — начала она, обращаясь не ко мне собственно, а к остальным ученицам, — и что ж бы вы думали: увидел девочку, именно хозяйскую дочь. И теперь женат на ней, взял два дома в приданое.

— А знал он её тогда? — спросила испытующе П—ва.

— А как же не знал! он у них приказчиком жил в Николаеве, а к нам только на праздники погостить приезжал.

— Вот и выходит — пустяки, — возразила П—ва. — Об чем думал, то и показалось».

Особенно ценными кажутся эти случайно зафиксированные биографические заметки об уже навсегда и полностью исчезнувших людях, которых не поможет найти даже самая кропотливая работа историка. При обсуждении «Записок из мёртвого дома» Достоевского одна из учениц вспомнила своего знакомого бывшего каторжника:

Особенно ценными кажутся эти случайно зафиксированные биографические заметки об уже навсегда и полностью исчезнувших людях, которых не поможет найти даже самая кропотливая работа историка. При обсуждении «Записок из мёртвого дома» Достоевского одна из учениц вспомнила своего знакомого бывшего каторжника:

«…по окончании I главы одна из учениц заметила:

— Вот как интересно знать, как они, бедные, там живут и чем занимаются! Далеко ведь это от нас и не увидишь никогда никого, кто там был, и не послышишь, как там люди живут, в Сибири.

— А я знаю одного старичка-поляка, — возразила ей другая ученица, — он ходит по дворам дрова рубить и к нам заходит, так тáк интересно послушать, как он рассказывать начнет! Он тоже за убийство сослан был.

— И ты его не боишься? — спросила первая.

— Нисколько! — отвечала вторая, — он такой добрый! будто и не убивал никого.

— А хоть и убил, так покаялся, — заметила третья, — может, целый век грехи замаливал».

Разумеется, без классического жанра «Смешные случаи на уроках» «Что читать народу» тоже не обходится. Неожиданно комичные ответы дали несколько учениц по прочтении сокращённого «Робинзона Крузо»:

«На одно только обстоятельство необходимо обратить внимание издателей: встречая объяснения слов компас, бухта, лава и пр., мы не встречаем <…> объяснения слова остров; между тем понятие это далеко не так популярно, как это можно предполагать.

Сошлёмся на опыты школьной жизни. Передо мной стоит ученица лет 10–11.

— Что такое море? — спрашиваю я.

— Речка.

— А что такое остров?

— Грязь.

Я доискиваюсь смысла этого оригинального ответа и узнаю следующее: в окрестностях Харькова есть местность, носящая название “остров”, на которой бывает страшная грязь.

***

Ученица лет 10 подает мне “Робинзона” <…>.

— Что такое остров? — спрашиваю я.

— Остров — это река большая, — отвечает девочка.

— Море, — поправляет её подруга.

— Как же Робинзон мог жилище там себе выстроить, на воде-то? — спрашиваю я.

— Значит, это был берег, — говорит она наконец».

Даже подобные ошибки очень характерны, поскольку дают представление и о кругозоре учеников народных школ, и об их жизненном укладе. Вот и рыбка из «Сказки о рыбаке и рыбке» нашла неожиданных защитниц в юных сотрудницах модных магазинов:

«…основной идеи, а именно, что рыбкой наказывается жадность, неблагодарность и тщеславие, ученицы не поняли, и на наводящие вопросы они отвечали так: “Старуха хотела, чтобы рыбка была у неё на посылках (основное ударение на слове “посылках”), а рыбка через это обиделась и все поотнимала”.

Мне при этом подумалось: “Вам самим, голубушкам, дались, знать, эти посылки, вот почему вы делаете на них такое ударение”. (Дети, посещающие нашу школу, находятся преимущественно в модных магазинах именно в том положении, которого требовала старуха от рыбки, — на посылках)»

Закончить этот краткий обзор народных дум о литературе хочется разговором о любви всепобеждающей, на материале «Аленького цветочка»:

«Содержание сказки “Аленький цветочек” было передано детьми безупречно — последовательно, картинно, с увлечением.

— Мне было только тогда страшно, — заметил один из мальчиков, широко раскрыв глаза, — когда это чудовище явилось ей в саду, и всё затрусилось и затрепетало в эту минуту. Я так и знал, что она испугается, как увидит его.

— За что же любила она это чудовище? — предложила я в конце обычный вопрос. Ответы были разные.

— За его умность и доброту, — отвечала девочка.

— За то, что он её любил!

— За его приятельство.

— За то, что он жалел её.

— За то, что хорошо с ней поступал.

И только один маленький материалист заметил:

— За то, что всё он доставлял!»

Разумеется, три объёмных тома «Что читать народу» скрывают в себе ещё множество выдающихся мнений и отзывов о литературе, отечественной и переводной. Прочесть их вы можете благодаря сотрудникам Российской государственной библиотеки (вот ссылки на оцифровки первого, второго и третьего томов). А если вас заинтересовала тема «народ и книга», рекомендуем обратиться к неоднократно переизданному сборнику Адриана Топорова «Крестьяне о писателях» со стенограммами обсуждений советской литературы 1920‑х годов в алтайской коммуне «Майское утро».

Читайте далее:

— Пушкин и Лермонтов: две ветви русской литературы;

— «Былое и думы» Герцена. Романтический герой под присмотром III отделения;

— Литература для народа. Нелегальные революционные книги 1870‑х годов.