В начале XX века новые производственные технологии порождали изменения и в формах искусства. В 1919 году состоялся диспут «Художник и машина», на котором была обозначена наиважнейшая и первоочередная задача деятелей культуры — помочь инженеру, конструктору, рабочему создавать качественные функциональные вещи без брака и помарок, которые можно было бы назвать самыми настоящими произведениями искусства.

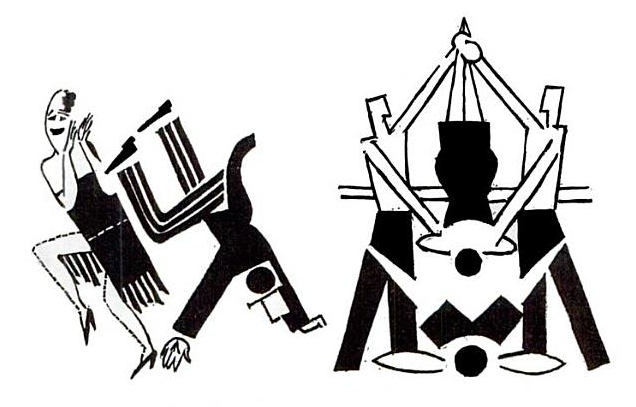

Рассказываем историю «Механических танцев» Николая Фореггера, где театр сплетался с производством, а творчество — с тяжёлым физическим трудом.

В основе производственного подхода лежала идея о том, что работа с машинами рождает новый тип современного человека, а искусство будущего виделось руководящим органам в результатах производственного труда.

Публичные общественные площадки были призваны визуально воплотить связь техники и культуры. Удобнее всего это было реализовать на театральных подмостках.

Режиссёр превращался в «художника-машиниста», актёр в «механизированное тело», а сам театр становился «предприятием индустриального типа».

Научная организация труда (НОТ), существовавшая в тот период, на первое место ставила именно человеческий фактор, не разграничивала технику и искусство, считая создание средств производства творческим процессом. Принципы механизации и абстракции интересовали театральных режиссёров, в том числе Николая Фореггера, о котором мы уже упоминали в одном из предыдущих материалов.

Для постановок создавали целые мобильные пространства с движущимися ступенями и дорожкой, светящимися электрическими вывесками и киноафишами, вращающимися декорациями. Часто театральные действия совмещались с демонстрацией киноизображений.

Очень многие приёмы, придуманные Николаем Фореггером в постановках, дали пищу современным хореографам. В 1923 году состоялась премьера так называемых «Механических танцев», в которых люди, становясь определённым образом, символизировали различные приспособления или инструменты. Например, определёнными позами изображали передаточный механизм: двое мужчин становились на расстоянии трёх метров друг от друга, а несколько женщин, держа друг друга за лодыжки, цепочкой двигались вокруг них.

В то время модно было изображать производственные процессы, поэтому даже названия балетных постановок отсылали к технике — «Стальной скок» (1927) и «Болт» (1931).

Воспоминания Любови Серебровской-Грюнталь дают прекрасную возможность представить во всех подробностях постановки Николая Фореггера и атмосферу, царившую на театральных подмостках. Вот что пишет Любовь Александровна, впоследствии известная балерина и танцовщица, о своём участии в одном из механических танцев:

«Я изображала что-то вроде поршня: ложилась на авансцене на спину, головой к зрительному залу, обхватывала руками ноги под коленями, а двое учеников актёрской студии брали меня за щиколотки с разных сторон и раскачивали взад и впёред на протяжении всего номера, который длился минут двадцать! Зажмурившись, я с ужасом ждала, когда же они зацепят мною об пол, и это снова происходило. На позвонке у меня образовалась незаживающая рана, но я молчала, боялась, что меня заменят какой-нибудь другой девочкой. А быть на сцене, участвовать в спектаклях — казалось нам невыразимым счастьем».

Николай Фореггер не всегда занимался постановками лично. Его жена и единомышленница София Савицкая, состоявшая с ним в браке до 1919 года, также выступала режиссёром, ставя танцы «рычагов, колёс и всего прочего», как она это называла.

Для многих актёров, в том числе для Серебровской-Грюнталь, участие в спектаклях, и даже само присутствие на сцене было очень важно. Однако актёрам приходилось физически нелегко. Любовь Александровна описывает участие в «Летающем балете» следующим образом:

«Надели на меня какие-то приспособления и зацепили крючок за колечко сзади пояса и без всякой репетиции выпустили на сцену. Я летала от одной кулисы к другой по восходящей линии. Я летела с прогнутой спиной, распростёртыми руками и однажды стукнулась грудью о твёрдую кулису. Кулисы на сцене бывают жёсткие — из фанеры, обтянутой бархатом. Удар был довольно сильный, и я сразу сникла и больше уж не „летала“».

К травмам актёров относились спокойно — они считались своеобразными издержками производства.

Сам режиссёр писал, что согласно духу эпохи он «подсматривал» движения у городской улицы, сравнивал тело танцовщика с машиной, его волю с машинистом, а исполнительский темперамент с «горючей смесью для мотора».

Общественность неоднозначно встретила механические танцевальные постановки. Критик Александр Черепнин считал, что это «полумифическое подражание Америке», поскольку русская аудитория воспринимала механическое искусство Николая Фореггера как чуждое. Постановщика даже обвинили в том, что он двигался больше в направлении развлекательного жанра, развивая исключительно эстетическую часть представления, забыв об общественном и политическом содержании, которое было просто необходимо в то время.

Несмотря на развитие идей механических танцев и новаторские приёмы режиссёров, эта форма просуществовала недолго. Уже к началу 1930‑х годов определился «новый тип» человека, а руководство отказалось от авангардного искусства, отдав предпочтение классическому театру.

Производство визуально отделилось от искусства на долгое время.

Читайте также «„Коридор двух банальностей“ Джозефа Кошута и Ильи Кабакова».