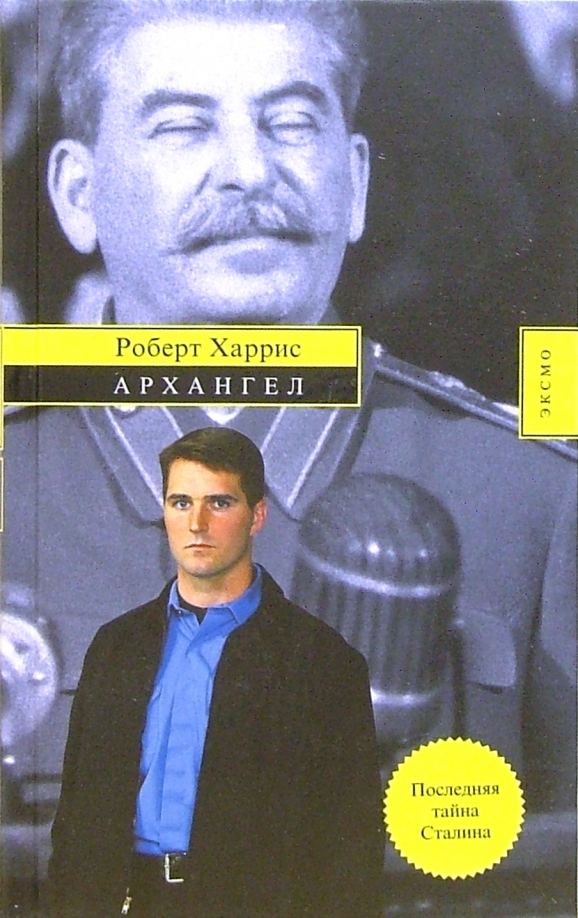

Фильм, снятый по книге — чаще всего, фильм добротный. По крайней мере, если снят по книге известного британского беллетриста, стабильно фонтанирующего оригинальными и качественными идеями. В 2005 году британская телерадиокомпания BBC выпустила камерный трёхсерийный триллер «Архангел», поставленный по роману Роберта Харриса, известного остросюжетными детективами на тему Второй мировой.

«Архангел» интересен по той же причине, по какой многие россияне любят смотреть клюкву-муви: он написан и снят на Западе, но о России. Книга Харриса увидела свет в 1999 году и описывала гипотетический сценарий попытки сталинистского путча в стране. Зная, какой обычно бывает клюквенная продукция на тему политики, стоит оценить по достоинству обращение Харриса (и телесценаристов) с материалом. Да, это всё ещё настороженный взгляд с дистанции, но гораздо более внимательный и подчас даже бережный. Это делает авторам честь.

В телесериале добавили незначительные изменения с поправкой на нового президента (когда Харрис создавал рукопись, во главе страны стоял Ельцин) и вынужденно упростили сюжет под ТВ-формат. По факту это мало что поменяло. А если присмотреться, окажется, что в сериале и в книге есть нечто такое, что не устарело и по сей день.

Почему «Архангела» стоит принять всерьёз, о чём его сюжет предлагает задуматься, и почему он до сих пор не утратил актуальности — читайте в нашем материале.

Кто вы, мистер Келсо?

Когда «Би-би-си» выпустила сериал, для нашего зрителя он, к сожалению, прошёл практически незамеченным. Вдумчивый разбор «Архангела», как и сам сериал (или книга), похоже, мало кого интересовал. И очень зря.

Есенин учил многие поколения советских и российских интеллигентов: «Лицом к лицу. Лица не увидать. Большое видится на расстоянье». Взгляд со стороны бывает полезен, а «Архангел» — это не просто зарисовки с натуры про понимание россиянами своей истории. Он стал настоящим пророчеством на тему того, как в России история способна обрести политический потенциал.

Основная гипотеза Харриса состояла в том, что прошлое не существует изолированно от нас, и актуальные представления о нём имеют осязаемый политический вес. Другими словами, образ прошлого способен творить и переиначивать настоящее.

Главным героем «Архангела» выступает столь же обаятельный, сколь пронырливый британский историк Келсо. В сериале его роль играет Дэниел Крэйг — ещё до того, как прославился ролью Бонда (первая бондиана с Крейгом, «Казино Рояль», выйдет в 2006 году). Здесь он демонстрирует собирательный образ западных советологов: с одной стороны, Келсо — настоящий профессионал с совестью и идеей, а с другой — легкомысленный инфантил, жадный до сенсаций, внимания публики и бесплатного алкоголя на конференциях. Да, всё это сочетается в одном и том же человеке.

Кстати, у Харриса (в сериале этот момент опущен) Келсо действительно чем-то похож на Бонда — вернее, на его авантюрно-безответственную тёмную сторону, знакомую нам по бондианам с Пирсом Броснаном. В книге есть эпизод, где сотрудники российских спецслужб изучают досье на западного историка. По описанию в студенчестве Келсо был дебоширом, лентяем и любимцем женщин, при этом без особых усилий окончил исторические курсы Кембриджа и Гарварда с лучшими результатами. Не жизнь, а мечта любого студента истфака, не иначе.

Затем Келсо приезжает в Москву, поступает в МГУ в 1980‑е годы и под самым носом у советской контрразведки демонстративно вливается в круги диссидентов. Келсо якобы настолько умён, что ни КГБ, ни ЦРУ, ни МИ‑6 вместе взятые так и не смогли ни разу завербовать его (хотя очень хотели!). В общем, Харрис настолько увлёкся, что в какой-то момент превратил своего главгероя в Марти Стю с профессорской кафедрой.

Однако на деле персонаж Келсо не прописан настолько плохо. Сюжет в мини-сериале и в книге стартует с того, что наш профессор с коллегами приезжает в Москву выступить на конференции, по приглашению Росархива. Дела у него идут неважно: значимых монографий он давно не писал, в научной жизни (как и в семейной) наблюдается очевидный застой. Поэтому, столкнувшись на улице со свидетелем гибели Сталина, британец хватается за находку, как за соломинку.

Соломинка оказывается непростой: она выводит Келсо на историю внебрачных детей «отца народов», которых советские органы госбезопасности якобы прятали долгие десятилетия в глуши Архангельской области. Этот момент запускает детективную цепочку, связанную одновременно с историческим расследованием про «тогда», и с политическими интригами «здесь и сейчас».

Ты говоришь со мной с уважением

Первое, что бросается в глаза в сериале — большое количество задействованных кино- и театральных актёров из России и ближнего зарубежья. Роли, в том числе первого плана, сыграли Екатерина Редникова, Алексей Дьяков, Каспарс Звигулис, Автандил Махарадзе, Ксения Энтелис, Аурелия Анужите и другие. Более того, даже массовка была подобрана аутентично.

То есть все персонажи, которые по сценарию являются россиянами, в британской экранизации говорят без акцента. (Британский телесериал «Доктор Живаго» 2002 года, к примеру, не мог подобным похвастаться!) При этом среди русскоязычных персонажей, по сценарию, далеко не все владеют английским — только такие, от кого этого можно было бы ожидать «в жизни». Потому Келсо порой вынужден изъясняться на русском: историк должен знать язык страны, которую изучает.

Обратите внимание, что каст был настолько внимательно подобран задолго до времени, как соблюдение культурной аутентичности на Западе стало нормой этики в теле- и киносообществе. Это сейчас есть «Нетфликс», предоставляющий площадку для режиссёров и актёров из разнокультурных стран (где поляки сами снимают сериалы про Польшу, немцы — про Германию и так далее). В далёком 2005‑м всем было плевать.

Так как актёры набирались из местных, то и типажи, которые ими отыгрываются, редко выглядят фальшиво. Интонации, мимика, даже телодвижения персонажей не вызовут у вас диссонанс — наоборот, покажутся глотком свежего воздуха. Сам сериал снят в Москве и нескольких провинциальных городах. Улицы, дома, интерьеры в нём — настоящие. Реалистично показано то, как ведут себя люди в разных кругах и ситуациях: от архивного кабинета до лестничной площадки.

У Келсо, когда-то учившегося в МГУ, даже остался просроченный читательский билет РГБ (бывшей «Ленинки»). Такая бережная внимательность британцев не может не подкупать.

Правда, без клюквы и ляпов всё же не обошлось. Так, в сериале при упоминании звезды Героя Советского Союза почему-то демонстрируют Орден Славы. Самый грандиозный ляп в книге Харриса (и в её ТВ-адаптации тоже) — утверждение, будто Архангельск основан Петром Великим. Этот город по сюжету является значимым местом действия, а само название романа происходит от созвучия ангельского чина архангелов северному топониму.

И ещё про роман важно сказать следующее. В сериале это меньше заметно, но по тексту Харриса хорошо виден не только интерес, но и страх автора перед чужеродными культурами. Культурами, живущими не до конца понятными западному интеллектуалу принципами, обычаями и стандартами. В книге Келсо, в жарком споре с журналистом О’Брайеном (спорят они, разумеется, о России), говорит такие слова:

«Африка, Босния, Ближний Восток, Северная Ирландия, — прошлое там не имеет никакого значения, вы это хотите сказать? Вы полагаете, что они все там живут в настоящем? […] Это величайший миф нашего века. Великий западный миф. Надменность нашей цивилизации […]: Если где-то есть „Макдоналдс“, можно смотреть Си-Эн-Эн и принимают чеки „Америкэн Экспресс“, то это место ничем не отличается от всех прочих — у него больше нет прошлого, оно живёт в нулевом году. Но это неправда».

То есть Харрис демонстрирует прогрессистский, даже колониальный взгляд на Россию и её историю. Для него она остаётся потенциальной «горячей точкой» вроде Боснии. Автору «Архангела» страшно, что «прошлое» способно поглотить «современность», что инаковые культуры грозят войной «просвещённому Западу» (не обходится и без сравнения российского сталинизма с религией, сделанного походя). Хотя личный взгляд рафинированного британца на прошлое и настоящее России более внимателен, чем у многих, он всё же остаётся беллетристическим и упрощённым.

Но Харрис хотя бы не питает иллюзий насчёт возможности «раз и навсегда разобраться» со всем, что пугает его в «чужих» культурах, странах и регионах — путём экспорта туда «единственно верных» западных моделей. Поэтому, при прочих равных, это более взвешенный и серьёзный взгляд на Россию, чем у многих западных интеллектуалов и политиков 1990‑х годов.

Призрак сталинизма

Антагонисты книги и сериала — политические авантюристы из сталинистской организации «Аврора». Руководит ею бывший офицер КГБ Владимир Мамонтов, который, по сюжету, когда-то украл из фондов ведомства около 500 миллионов рублей для собственных политических целей. Мамонтов — абсолютный циник, флюгер и лицемер. За ним давно следит ФСБ, справедливо ожидая от него крупных неприятностей.

Большая интрига с Келсо и внебрачным сыном Сталина — его рук дело. Согласно плану, обездоленные труженики постсоветской России получат нового социалистического пророка, а британский историк Келсо зафиксирует этот факт в качестве беспристрастного эксперта-наблюдателя (причём против собственной воли).

Харрис, в отличие от многих других западных наблюдателей, потрясающе уловил низовое недовольство «глубинного народа» рыночными преобразованиями в России. Нельзя сказать, что он был абсолютно оригинален. Ещё в 1995 году на мировые экраны вышел фильм Тони Скотта «Багровый прилив», завязкой действий в котором стал гипотетический сценарий ультранационалистического (и антизападного по риторике) путча в России.

Действительно, рост националистических и откровенно ксенофобских настроений в стране в 1990‑е годы — известный факт. Однако, если целью Скотта было сделать тестостероновый боевик, Харрис копнул куда глубже.

Прожжённый британец почувствовал самый нерв российской политики тех лет. В обществе девяностых появился глубинный запрос на радикальные идеологии, предлагавшие простые рецепты. Сталинистская «Аврора» тут — самый интуитивно понятный сценарий. Если люди обеднели от рыночных реформ и узрели политическое бессилие государства, логично, что они возжаждут возрождения плановой экономики и державного величия, как было при «отце народов».

Однако у Харриса заметно, что суть на самом деле не в фигуре Сталина: просто запутавшийся в кризисе обыватель всегда будет искать наиболее простое, интуитивно понятное решение возникших проблем. Неслучайно в романе описаны примеры и чисто религиозной экзальтации, ожиданий Конца Света. Да и само «явление народу» сталинского потомка одна из случайных свидетельниц описывает в категориях божественного, мессианского избавления:

— Неужели вы не слышали? С нами — сын Сталина! Это чудо!

Сын Сталина в книге и фильме — это просто предлог, необходимый для того, чтобы сюжет двигался дальше. Но логика замысла Харриса к его фигуре не сводится, об этом свидетельствует сама риторика «чуда». Нет большой разницы, кого объявлять спасителем: сталинского наследника или, скажем, самозваных «потомков Христа» (ещё одна примета девяностых в России и СНГ). Суть — в фиксации народного недовольства, и в демонстрации того, какой оно может иметь политический вес.

Сейчас об этом мало кто помнит, но в середине 1990‑х годов русская либерально-гуманитарная интеллигенция (включая эмигрантов) главную угрозу демократии в России видела не сверху, а снизу.

К примеру, политолог-эмигрант Александр Янов был всерьёз напуган феноменом российского реваншистского популизма (в лице Жириновского, Проханова, Шафаревича и даже Зюганова). Он предрекал стране не просто возможность авторитарного националистического переворота, а участие во «всемирном… фундаменталистском восстании против демократии»[simple_tooltip content=‘Янов А. После Ельцина. «Веймарская» Россия. М., 1995. С. 284)’]*[/simple_tooltip]. Другие специалисты были встревожены ростом числа ксенофобских, державнических и откровенно экстремистских организаций и субкультур вроде РНЕ, «скинхедов» и других.

Более того, даже резкое повышение электоральных симпатий к КПРФ, дрейфовавшей в сторону реабилитации сталинского наследия, вызывал опасения у столичных либеральных меритократов, включая, например, покойного Юрия Леваду.

«Аврора» у Харриса, конечно, больше похожа на маргинальное движение Виктора Анпилова, чем на выигравшую выборы 1995 года партию думского большинства. Однако «Архангел» фиксирует главное: разочарование «глубинного народа» в демократическом проекте как таковом (в те годы в народе даже ходило просторечное ругательство «дерьмократ»). В представлении больших масс людей он оказался прочно связан с массовым обнищанием при реставрации рыночного капитализма.

В таких условиях естественным образом растёт общественный запрос на радикальные политические проекты. И не столь важно, какие именно: от черносотенной монархии в стиле Ивана Грозного (в 1990‑е монархизм державнического толка активно пропагандировал митрополит Иоанн Снычёв) до «жёсткой руки» социалистического лидера.

Харрис также фиксирует ещё одно важное обстоятельство: страх перед недовольным «глубинным народом» со стороны меритократов Кремля. По сюжету, решение о слежке за Мамонтовым исходит лично от президента, который тайно передаёт своё распоряжение российским спецслужбам. В критический момент «с самого верха» приходит приказ задействовать армию, чтобы любой ценой предотвратить появление «человека-символа» в стане сталинистов-реваншистов.

Этот страх явно испытывал и сам Харрис. Его тревога персонифицировалась в хтоническом «человеке с ружьём», в роли которого и выступил сталинский потомок. По сюжету сын Сталина живёт в лесу (и отлично в нём ориентируется), он меткий стрелок и опытный охотник. А ещё он ловит в округе «шпионов», с которыми расправляется с особой жестокостью. Если в советском кинематографе такой образ был позитивным, то в «Архангеле» он наполнен жутью и памятью о застенках. Этот ужас, пожалуй, даже слишком, карикатурно гипертрофирован: сериальный лесной стрелок без особых усилий, в одиночку расправляется с целой командой вооружённого спецназа.

Военная операция проваливается, но сына Сталина (который с триумфом начинает разъезжать по провинции) убивает Зинаида Рапаву — одна из главных героинь книги, семья которой пострадала от преследований в СССР. Такой ход Харриса одновременно силён и предельно тактичен: пришествие нового Сталина предотвращает не внешний «западный миротворец» в лице Келсо, а россиянка, готовая защищать себя и память о своих родных. Перед отчаянным шагом она вспоминает наставления отца, который с малых лет учил дочку обращаться с оружием, потому что считал, что только так сможет её защитить.

В отличие от Келсо, для Зинаиды история репрессий — не отвлечённая тема для исследований, а глубоко личная, семейная травма, связанная с искалеченной судьбой родных и близких. Именно в её лице россияне в «Архангеле» отстаивают право самостоятельно решать собственную судьбу (не оглядываясь на «верхи», или Мамонтова, или сообщество западных интеллектуалов).

Лицом к лицу. Лица не увидать

Чем же «Архангел» может быть интересен сейчас? Тем, что способен помочь российскому зрителю увидеть день сегодняшний в более широком контексте.

Первое, что фиксирует оптика «Архангела» — это отсутствие единого российского «общества». Если столичная публика с видимым удовольствием живёт международными трендами, то архивисты в Архангельске тоскуют по утраченной чести труда и хранят советские реликвии с почти религиозным благоговением. Если в Москве государство присутствует весьма плотно, стараясь контролировать тёмных лошадок вроде «Авроры», то в Архангельске местная милиция оказывается фактически беззащитна перед головорезами Мамонтова.

И действительно, на протяжении минимум последних 20 лет в стране существуют зияющие поколенческие, ценностные и территориально-экономические разломы. Они проходят по всему телу «народа и государства», отдаваясь в нём с той или иной степенью болезненности. В какой-то момент дискуссия об этих социальных трещинах стала излюбленным жанром публичной аналитики.

В «Архангеле» несколько раз повторяется мысль о «разных поколениях», которые вынуждены жить вместе: часть из них предпочла бы двигаться дальше, но другая мечтает о возврате к «светлому прошлому».

Келсо настойчиво твердит с экрана: «Невозможно понять Россию, не поняв её прошлого». В самом начале мини-сериала у него происходит такой диалог с одной из коллег:

— Путин — их новый царь. Это его поколение: мобильные телефоны, мартини и Hugo Boss. Какое им дело до Сталина?

— Но поколение Путина не возникло на пустом месте.

Почему это важно? Потому что мы до сих пор живём в ситуации, когда самые разные поколения (с подчас диаметрально противоположным видением мира и истории) живут друг с другом бок о бок, будто в тесной коммунальной квартире.

Конечно же, это имеет далеко идущие политические последствия (например, электорального плана). При этом различия между условными современными лоялистами и антипатами Кремля коренятся зачастую не столько в практико-политической, сколько в ценностной и культурной области.

Эти разрывы накладываются на незавершённость формирования российской политической нации. По сути, у россиян как единой общности вплоть до настоящего времени нет ни одного события в исторической памяти, который бы сплачивал их в рамках постсоветской истории. Все подобные моменты можно найти только ДО наступления 1990‑х годов.

Однако полный вакуум в пространстве политической и исторической культуры попросту невозможен: пустота начинает затягивать в себя всё, что уже есть в наличии. Так, зафиксированный Харрисом к 1999 году запрос на сталинизм никуда не исчез в нулевые.

Достаточно вспомнить скандал с конкурсом «Имя России», когда в какой-то момент Сталин резко выбился в лидеры интернет-голосования. Конкурс запомнился применением искусственных накруток голосов пользователей — другими словами, понять, сколько живых людей тогда действительно голосовало за Сталина, невозможно. Однако дыма без огня не бывает: даже книжные прилавки в те годы предлагали читателям массу сталинистской литературы на любой вкус.

В последние годы появлялись новые сообщения о рекордном росте рейтинга одобрения Сталина среди населения — сообщали даже, что он обгоняет Путина по этому показателю. Однако, как это часто бывает, дело совсем не в реальном Сталине. Социальный антрополог Александра Архипова, проводя в 2016 году полевой опрос, выявила тесную спаянность представлений о биографии вождя с городским фольклором:

«10 % опрошенных (509 респондентов) знают рассказ о том, как Сталин в 1941 году спас Москву от немецкого наступления, облетев на вертолёте Москву (или Кремль) с иконой Казанской Божьей матери […] Гораздо более экзотична версия, рассказанная водителем такси в тот момент, когда машина проезжала мимо противотанковых ежей в Химках по дороге в Шереметьево. Сталин оказался настолько силён, что последствие его защиты мы ощущаем и сегодня:

— Это место проклятое, его Сталин в 1941 году заколдовал. Видишь танковые ежи — до сюда немцы дошли, здесь была линия обороны до Солнечногорска. Теперь тут всегда будут пробки».

По мнению Архиповой, запрос на сталинизм является в значительной степени протестным запросом. В числе мнимых «достоинств» вождя информанты Архиповой обычно называют его жестокие расправы с недостаточно эффективными элитами. Когда «глубинный» обыватель на практике постоянно сталкивается с ситуацией, в которой он никак не может заставить вышестоящих бюрократов считаться с собой, в его воображении моментально всплывает 1937‑й год.

Эта условно «сталинистская» тенденция в общественном сознании, тянущаяся ещё с 1990‑х годов, жива по сей день, однако для значительного числа россиян она является неприемлемой. Более того, она в значительной мере неудобна Кремлю — в том числе как способ аккумуляции общественного недовольства. При всех попытках государственной исторической политики взять фигуру Сталина под контроль, ей никогда не удаётся присвоить его ореол на 100%.

Однако «Архангел» демонстрирует не только то, как память о прошлом способна активно влиять на настоящее. Он также показывает, что настоящее генетически зависит от прошлого в гораздо большей степени, чем нам кажется.

«Архангел» описывает общество, в значительной мере построенное на личном доверии, неформальных связях, сделках и компромиссах. Келсо знает, как расположить к себе архангельского архивариуса, а Зинаида Рапаву отлично разбирается в том, как вести себя с милицией или простыми мужиками с улицы. Всё это происходит в обход формальных правил и даже законов.

Так сериал выявляет «теневой обычай», исторически способствовавший адаптации низов к жёсткому давлению со стороны регламентов госмашины в СССР. После распада Союза «понятия», «обычное право» (которые исторически, во многом, древнее советской власти, уходя корнями в крестьянско-общинный уклад) часто выходили на передний план как регулятор жизни, особенно в той части провинции, которая была максимально далека от Центра.

Это хорошо коррелирует с исследовательской оптикой социолога Симона Кордонского. Он полагает, что структура жизни регионов до сих пор де-факто строится по принципам ресурсной ренты и обычного права. Даже проблемы, которые в традиционном понимании принято отождествлять с коррупцией, по мнению Кордонского, являются чем-то сущностно иным, больше похожим на возрождённую практику феодально-сословной лояльности. Исследователь полагает, что глубокое непонимание специалистами этой исторически-культурной специфики приводит к провалу любые проекты по модернизации в стране.

Государство в такой системе всё ещё остаётся «последним европейцем», стремящимся наладить жизнь по западно-рационалистической модели логики и закона (так, как оно его понимает). Однако низовая, в том числе региональная, жизнь сопротивляется пристальному взгляду «государева ока».

«Глубинный народ» на местах склонен решать всё по-своему — по привычным обычаям и понятиям, более близким и осязаемым для него. Не случайно сериальный Мамонтов, задумав свою сталинистскую авантюру, искал поддержки, в первую очередь, у жителей малых северных городов (например, Вологды), а не в столице.

Так что «Архангела» полезно смотреть хотя бы затем, чтобы напомнить себе: страна, в которой мы живём — гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд.

Читайте также «„Майор Гром“ среди ясного апрельского неба».