13 июня в Русском музее открылась выставка «Ангелы ХХ века». Анонс обещал показать, как менялся образ ангела на протяжении прошлого столетия — от херувимов и аэропланов Натальи Гончаровой до скульптур конца восьмидесятых, у которых от ангельского — только крылья. Временные рамки оказались шире: луноликий ангел Петрова-Водкина стал соседом лиловых полотен Николая Сажина и инсталляции «Синкопа. Возвращение» Александра Морозова.

Иногда «Синкопу» называют «Иерихонской трубой» — но не только из-за внешнего вида и отсылки к библейской легенде — благодаря своему гулкому звучанию она становится самым заметным экспонатом в любом музейном пространстве. Изначально «Синкопа» — часть масштабного проекта «Акчим. Координаты 60°28′35″ с. ш. 58°02′53″ в. д.», презентованного в Перми. Он основан на советских исследованиях уникального диалекта села Акчим, которое на протяжении многих лет было изолировано от остального мира. На выставке можно послушать запись акчимского говора, посмотреть на визуализацию его слов, сваренную из металлических прутьев, и перевести на диалект стихотворение Андре Бретона. Речь, время и память — три слова, которые нужно помнить, чтобы понять концепцию выставки. В апреле она получила номинацию в области визуального искусства на премии им. Сергея Курёхина-2018. Александр Морозов подробно рассказал о её создании, коллективной языковой памяти, и о том, почему история маленького села намного глобальней, чем кажется на первый взгляд.

— Какая история у инсталляции «Синкопа. Возвращение»?

— В пермской иконографии очень часто встречается образ ангела с трубой. В Перми было очень много храмовых деревянных скульптур. Как ни странно, в церквях они считались каноническим. Там работали европейские инженеры, поэтому я вижу здесь влияние католицизма. В запасниках коллекции деревянной скульптуры Пермской художественной галереи я увидел скульптуру ангела, только с утраченной трубой. И у меня возникла идея воссоздать её. Ангел выронил трубу, но она всё ещё существует в пространстве памяти. Это было важно: я хотел протянуть мостик от прошлого к настоящему. Инсталляция темпоральна, поскольку в ней звучит пространство вечности, которое по сути безвременно. Здесь можно вспомнить платоновские тени идей. По сути, произошла материализация эйдоса.

— Как проходил процесс подготовки инсталляции?

— Трубу изготовил приглашённый мастер Владимир Головешка специально для проекта. Потом мы записали и обработали в студии звук. Он воспроизводился по всей галерее. Интервенция звука в пространство классического музея — очень важный момент для понимания концепции выставки.

— Глас Иерихонской трубы разносился по всему музею. Как смотрители отнеслись к столь нетипичной инсталляции?

— Я боялся их реакции (смеётся). Музей сопротивлялся моему замыслу. Поначалу сотрудники были настроены воинственно — как-никак, государственная институция накладывает свои ограничения. Когда мы завершили работы с электроникой, пайкой и сведением, и выставка заработала, одна из смотрительниц увидела её расплакалась. Оказалось, она родилась в недалеко от Акчима, в окрестностях Соликамска. Она услышала записи акчимского диалекта и ахнула: «Ой, это же моё детство, это ведь я так говорила!». На следующий день нас уже угощали пирожками и тортами. Конечно, звук доставлял работникам музея некоторые неудобства, но они смирились. В этом и был смысл работы — пропитать музей тотальностью настоящего. Думаю, представители епархии тоже оценили аутентичность выставки.

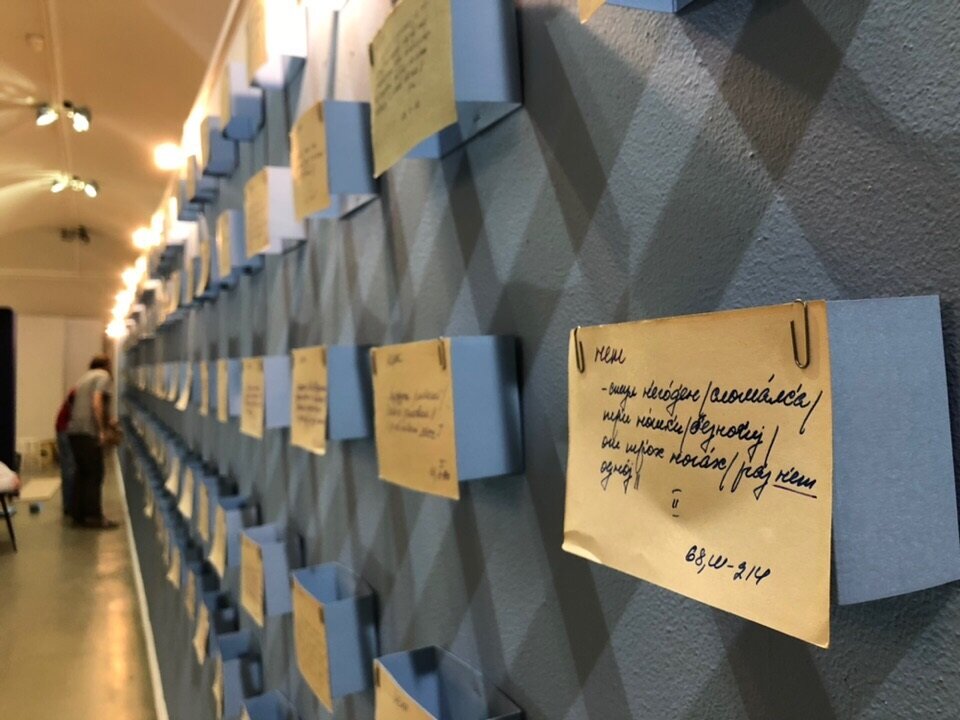

— Инсталляция «Ак чё мы» — это картотека со множеством ящичков, расположенная над алтарной зоной кафедрального собора. В каждом ящике — аудио-композиция. Выдвигая ящик, зритель запускает воспроизведение композиции. Можно сказать, создаёт уникальную звуковую ткань. Получается что-то вроде саунд-скульптуры.

— Это полевые архивные записи, на которых лингвисты беседуют с жителями Акчима. Примерно 1984–1992 годы. Композиции из фрагментов речи воспроизводятся в фанерном павильоне который акустически резонирует. Конструкция напоминает орган. Если образно представить пространство пермского художественного музея, то можно увидеть каждый звук как луч, который исходит из одной точки и символизирует связь прошлого и настоящего. Письменная документация плохо передаёт специфику диалекта. Я использовал невозможность записи. Произведение сложно оформить в ту или иную форму, оно процессуально и «site-specific» — подобно скульптуре из пепла: ветер подул, и всё поменялось. Всё действо разворачивается в пространстве акустики: очень важно, где находится слушатель и какие действия он исполняет. Например, последовательность, с которой он отрывает ящики картотеки с треками. Зритель является участником инсталляции — исполнителем. Ящики были сделаны из фанеры, потому что это отличный резонатор. Расположение картотеки в алтаре помещает её в дополнительный сакральный контекст.

— «Ак чё мы» — это фраза с каким-то определённым значением?

— Жителей села спрашивали о чём-нибудь, а они говорили: «Ак чё мы?». Переводится как «А почему мы?». Как-то лингвисты спросили акчимца, как пройти к Вишере, а он ответил: «Оттуль отседова». А куда всё-таки идти, непонятно! (смеётся) Меня очень занимали такие формы архаизма и эскапизма, ухода к долитературным основам языка. Интересно слушать речь с другим речевым синтезом и отношением к слову.

— Почему один из треков называется «Поп-механика»?

— Человек выдвигал ящики, и аудиозаписи сплетались в единую полифоническую композицию. Это напомнило мне «Воробьиную ораторию» Сергея Курёхина. Отсюда и отсылка к поп-механике.

— Если зритель сам выдвигает ящики, получается, он по-своему редактирует языковое поле?

— Да, каждый человек создаёт уникальную саунд-сферу. Здесь есть игра: есть куб-павильон галереи, а внутри него — другие ящики-резонаторы, только меньшего

размера. Выдвигая их, ты регулируешь громкость: чем дальше выдвинешь, тем меньше он резонирует. Своего рода языковой орган. Тело полностью вовлечено в процесс: ты открываешь картотеку и активно моделируешь языковое поле. Похоже на аттракцион (улыбается). В активной вовлечённости зрителя виден какой-то театральный жест. Я понял, что возможность соучастия очень цепляет людей. Когда я брал интервью у Хайнера Гёббельса для журнала «Диалог искусств», то рассказал ему про свой павильон и Акчим, а он ответил: «Да это же театр!» (смеётся). Хайнер работал с речью папуасов в Новой Гвинее. Он использовал записи их речи в театре, чтобы вскрыть концепцию подлинности.

— Кажется, вы много обсуждали понятия «Нормы» и «Другого».

— Они тесно связаны с отношением человека к языку. Нужно сказать, что при создании работ я опираюсь прежде всего на свой опыт и эмоции. В случае с диалектом это связано с тем, что я всегда рефлексировал своё отношение с языком. Иногда у меня бывают сложности с дикцией. Я внимательно наблюдаю за своими ощущениями и задаю себе вопросы. Например: каково потерять возможность коммуницировать? Приехал ты, скажем, в Голландию, языка не знаешь, ничего не понимаешь, ситуация вызывает у тебя дикий стресс. Мне интересно, как у такого человека начинает работать телесная перцепция. Проявляется абсолютно иная форма сознания, которая называется «неязыковые формы коммуникации». Как это связано с акчимцами? В их селении сложился диалект, который развивался органически по другим принципам чем литературный язык. Но многие акчимцы были вынуждены уезжать из села, поступать в университет, социализироваться. Они попадали в ситуацию, в которой должны были перестроить своё сознание. Переучить себя. Это очень важный момент. Общепринятый культурный код говорит тебе, что ты безграмотный. Ты должен срочно перестать быть таким — это единственный шанс социализироваться. Ты переучиваешься, твоя речь становится литературной, но ты теряешь уникальность и свои корни.

— Часть твоей инсталляции — стена, к которой приколото множество картотечных блоков. Лингвисты писали на них некоторые слова из диалекта акчимцев и там же анализировали их.

— Здесь можно провести аналогию с творчеством Джона Кейджа периода 80‑х. Что-то вроде модернистской интенции, когда сама идея автора не так важна, как возможность создать условия для того, чтобы произведение сложилось само по себе. В проекте «Акчим. Координаты» я отстранён от ситуации как автор. Чрезмерное давление личности навредило бы работе. Главный медиум здесь — коллективная память. Мне было очень важно было достать из небытия сообщество людей, которое навсегда ушло. И оно удивительным образом, в силу неких исторических реалий, сложилось очень интересным, уникальным и маргинальным.

— В «Регистрации полёта птиц» ты чертил на бумаге траектории полёта птиц. Пролетел скворец — и ты провёл линию полёта, документируя его и помещая на чистый лист бумаги. Это напоминает мне слова Кабакова о том, что белый лист — мир нашего сознания. В «Регистрации» есть как элемент случайности, так и некая апелляция к тотальности — крайне важно, где ты находишься в момент полёта птицы. Скажи, относится ли это к проекту «Акчим»?

— Во-первых, обе работы объединяет то, что они связаны с местами коллективной травмы. Я рисовал «Регистрацию» на фрагментах Берлинской стены, на поле аэропорта Темпельхоф. Во время советской блокады Западного Берлина работал только он. Благодаря американским пилотам город выжил. А рядом с Акчимом, в районе Красновишерска, было много лагерей. Установлено место, где расстреливали людей во время Гражданской войны, историки обнаружили захоронения. Но никто не знает, были ли акчимцы в числе расстрелянных. Во-вторых, «Акчим. Координаты» и «Регистрация птиц» кинематографичны. Время — главный медиум в этих работах. Там есть длительность и определённая темпоральность звучания. В сочетании с графичностью карты создается контраст между уникальностью «живой жизни» и универсальностью словаря. В «Акчиме» видна дематериализация связей. Они остаются между прошлым и настоящим, а зритель актуализирует их.

— Помимо картотеки и Иерихонской трубы, на выставке были другие инсталляции, связанные с деконструкцией языка.

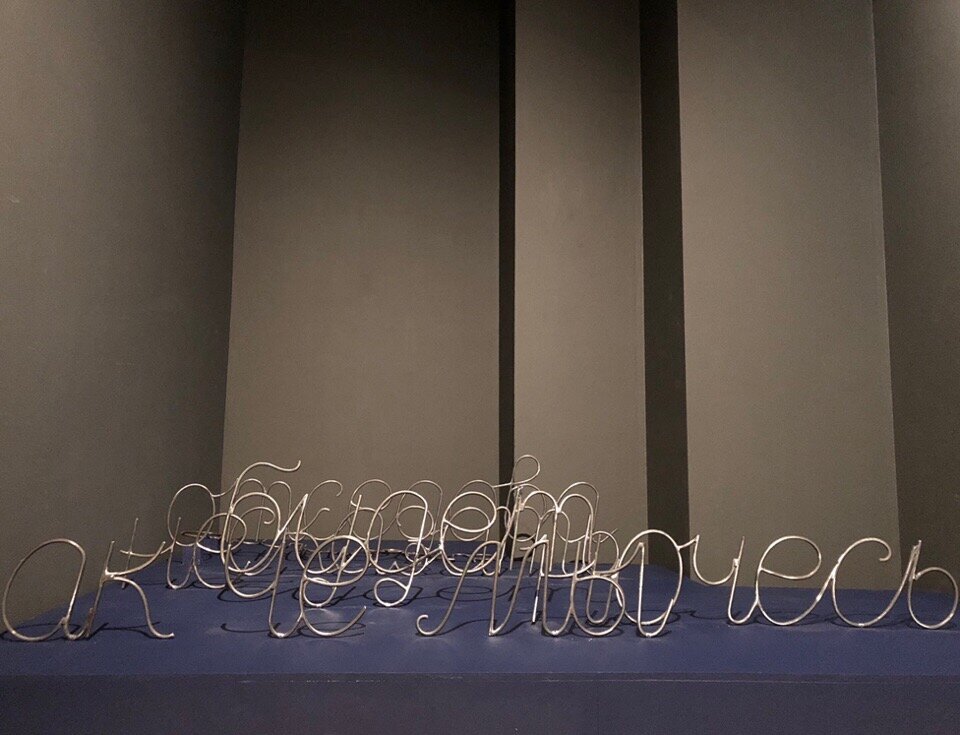

— Были слова диалекта, сваренные из металлических прутов. Ещё я перевёл стихотворение Андре Бретона на диалект акчима и совместил его с работой под названием «Чёрное зеркало» — отсылкой к известному сериалу. Вообще, для меня очень важна нарративность. Интересно рассказывать истории. При этом не обязательно литературные. Я вижу в этом хореографию смыслов и знаков. Использование разных медиумов имеет определённую логику, которая базируется на тотальности присутствия человека в мире. На присутствии смысла в настоящем, которое находится в структуре культурного танца.

— Пермский краеведческий музей предоставил для твоего проекта одежду акчимцев и предметы их быта. Мне кажется, это не совсем вписывается в его концепцию. Тебе будто пытались впихнуть в рамки какой-то этнографической экспозиции.

— Честно говоря, я не хотел, чтобы эти экспонаты были на выставке. Предполагался отдельный блок — исторический, исследовательский, который должны были подготовить местные специалисты. Но тут есть особый момент. Когда художник делает работу в городе с иной ментальностью, ему нужно учитывать специфику местной интеллектуальной жизни. Но я отбился от большинства экспонатов, которые мне предлагали! (улыбается) Конечно, были пожелания со стороны Пермского университета, со стороны филологов и диалектологов…Многие спрашивали, почему я заинтересовался таким региональным явлением, как акчимский диалект, ведь я живу в Петербурге. Я думаю, им было не совсем понятно, что история с акчимским диалектом глобальна и может быть интересна людям, которые даже никогда не бывали в Перми. Представь: люди всю жизнь потратили на словарь диалекта, который существует только в форме печатного словаря. На то, что, по большому счёту, никому не нужно. Конечно, я вижу ценность этого словаря. Но у него нет цифровой формы, и в этом вся проблема.

— В Центре Курёхина рядом с объектом из инсталляции «Синкопа. Возвращение» находилась работа Ани Толмачёвой, которая исследует языки коренного населения Сибири. Есть ли между ними какая-то связь?

— Абсолютно никакой. Аня — моя старая подруга и очень хороший художник, который занимается медиа-поэзией. Наши проекты совместили, и я говорил, что это неудачно. Дискурсы чем-то близки, но по сути они очень разные. Сейчас Аня работает где-то в тундре с языками коренных народов. Посыл похож, но концепции разные.

— В этом году ситуация сложилась так, что большинство проектов сближает историческая тематика, проблемы малых народов и миграции, как у Хаима Сокола в работе «Значит, нашего появления на земле ожидали».

— Я думаю, что мне и премию-то дали из-за некого территориального аспекта. Мне это не нравится, даже слегка раздражает. Многие выставленные проекты объединяет чистой воды колониальный дискурс. Я пытался максимально уйти от него. Любая работа в принципе складывается из контекста. Когда человеку дают премию, там в любом случае есть своя подоплека — экономическая или социальная.