Хотелось ли вам когда-нибудь, неторопливо потягивая чёрный кофе, поговорить «за жизнь» с Анной Ахматовой или послушать, как под соловьиное пение вдохновенно читает «Незнакомку» Александр Блок? Увы, время уютных посиделок в компании знаменитых поэтов давно закончилось, но воспоминания о них остались. Благодаря многочисленным мемуарам, можно узнать, как общался с духами загадочный Валерий Брюсов, бросалась из окна страстная поклонница Бальмонта и соревновались в распитии коньяка декаденствующие поэты.

VATNIKSTAN делится самыми интересными рассказами современников о развлечениях и тусовках ушедшей эпохи.

Спиритические сеансы

Мистицизм и магические практики были невероятно популярны в богемной среде начала XX века. Для поэта и мыслителя того времени примкнуть к оккультному течению значило встать в ряды передовых, просвещённых людей, подчеркнуть принадлежность к интеллектуальной элите. Поэтесса Евгения Герцык писала:

«Было тогда время увлечения оккультизмом в кругах модернистов. Сколько их ютилось по закоулкам тогдашней жизни — маленьких магов и астрологов! Стихи запестрели заклинательными именами духов и дьяволов».

Художник Александр Бенуа описывал спиритические сеансы как типичное времяпрепровождение светской молодёжи. Порой при общении с духами случались действительно странные вещи:

«…однажды дух… открыл, что его зовут Ратаксяном и что он готов материализироваться особым образом. <…> Формула… гласила: „Дух тьмы Ратаксян, восстань и явись перед нами!“ Надлежало его произнести три раза. <…> После первых двух возгласов ничего и не произошло, но после третьего… из каминной трубы со страшным грохотом посыпались кирпичи».

В то время одним из самых популярных медиумов был чешский мистик Ян Гузик. В поэме «Форель разбивает лёд» о нём рассказал поэт Михаил Кузмин:

Я был на спиритическом сеансе,

Хоть не люблю спиритов, и казался

Мне жалким медиум — забитый чех.

Гузик действительно производил странное впечатление. Нина Петровская вспоминала:

«Небольшой, весь какой-то узкий, с зеленовато-трупным лицом, с зеленоватыми же, словно замершими, глазами, по моему впечатлению, даже холодный и сыроватый на ощупь, в узко облегающем узкое тело, словно пропитанном плесенью сюртуке, он как-то странно мигал от яркого света и жался к стенам».

По свидетельствам очевидцев, во время сеансов Гузика играла шарманка, из-под сидящих выдёргивались стулья, а однажды всё закончилось тем, что дух сильно ударил одного из присутствующих по лицу и уронил пенсне. У медиума собирались артисты, поэты, художники и даже представители аристократии. Сеанс с Гузиком описал в дневнике Александр Блок:

«Собранье светских дур, надутых ничтожеств. Спиритический сеанс. Несчастный, тщедушный Ян Гузик, у которого все вечера расписаны, испускает из себя бедняжек — Шварценберга и Семёна (имена духов. — Прим.). Шварценберг — вчера был он — валяет столик и ширму и швыряет в круг шарманку с секретным заводом. Сидели трижды, на третий раз я чуть не уснул, без конца было. <…> Первый раз сидел я, сцепившись мизинцем с жирной и сиплой светской старухой гренадёрского роста, которая, рассказывала, как „барон в прошлый раз смешил всех, говоря печальным голосом: дух, зачем ты нас покинул?“»

Сеансы Гузика часто посещали Валерий Брюсов и его возлюбленная Нина Петровская. Пара серьёзно относилась к этим мероприятиям. Петровская вспоминала:

«…медиум захрипел, как в агонии, и что-то стал нашаривать моей рукой за спиной в пустоте, и рука моя прикоснулась к какому-то очень твёрдому, не то окоченевшему, не то замершему телу, покрытому холодной отсыревшей тканью вроде полотна. Обшаривали мы это тело снизу от пола, но верха не достигали, верно, было оно слишком рослое. Это удовольствие испытывали все по очереди. Волосы приятно пошевеливались на голове. Потустороннюю пакость одновременно хотелось и длить, и прекратить. Но длить не пришлось. Прекратить же её немедленно настоял В. Я. [Брюсов], потому что Ян Гузик закатился в конвульсивном нервном припадке».

Актриса и писательница Лилия Рындина, несмотря на серьёзное увлечение мистикой и оккультизмом, к способностям Гузика относилась скептически. Она рассказывала, что сеансы с ним часто бывали безрезультатны и медиум, чтобы спасти репутацию, пытался «жулить». Те, кого не устраивали фокусы хитрого чеха, обращались к другим медиумам, например к Анне Шмидт, предсказавшей, по мнению современников, Октябрьскую революцию и нацистский режим, или к Анне Минцловой, которая, как писал о ней Андрей Белый, «вращала колёсами глаз».

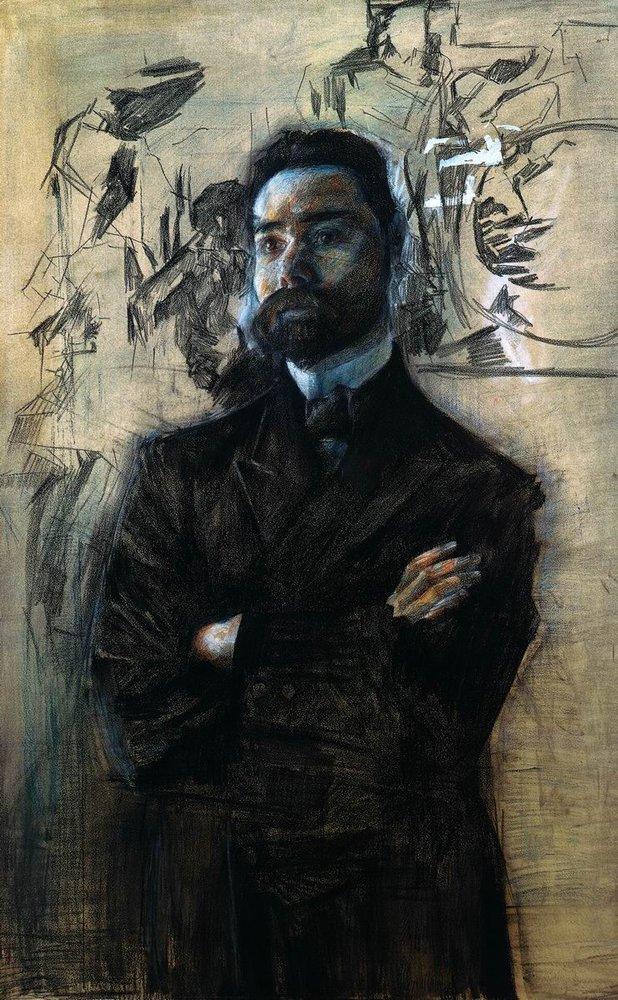

Ещё один мистик эпохи Серебряного века — загадочный поэт Валерий Брюсов, который старался создать себе образ чернокнижника и практикующего мага. «Многие тогда говорили, что Валерий Брюсов сатанист, — писала Рындина. — Насколько знаю, это не так, но тяготение к этому у него было. Он был большой эрудит по оккультным вопросам».

Немалую роль в создании образа Брюсова-мага сыграл Андрей Белый, посвятивший поэту два стихотворения под названием «Маг». В первом из них, «Я в свисте пламенных потоков…», адресат посвящения изображён «в венце из звёзд застывшим магом», постигшим таинства небес и хода времён. Мистики в образ Брюсова добавил роман «Огненный ангел», с которым связана фигура немецкого эзотерика Генриха Агриппы. Также поэт описывал магические ритуалы в стихотворениях. В «Последних думах» читаем:

Меня охраняет

Магический круг,

И, тайные знаки

Свершая жезлом,

Стою я во мраке

Бесстрастным волхвом…

Ещё одно описание ритуала, который сопровождается сделкой с дьяволом, находим в незавершённом стихотворении Брюсова «Как старый маг…»:

Как старый маг, я продал душу,

И пакт мой с Дьяволом свершён.

Доколь я клятвы не нарушу,

Мне без лукавства служит он.

Порой Брюсов и сам устраивал спиритические сеансы. Некоторые современники считали их провальными, но поэт пытался отстаивать репутацию. Ходасевич вспоминал:

«…в начале девятисотых годов, по почину Брюсова, устраивались спиритические сеансы. Я был на одном из последних, в начале 1905 года. Было темно и скучно. Когда расходились, Валерий Яковлевич сказал:

— Спиритические силы со временем будут изучены и, может быть, даже найдут себе применение в технике, подобно пару и электричеству».

Стоит упомянуть и мистические опыты Андрея Белого. По воспоминаниям Нины Петровской, Белый «спиритизма терпеть не мог». При этом сам поэт утверждал, что регулярно общается с единорогом. Эпизод с участием волшебной лошади нашёлся в воспоминаниях свояченицы Валерия Брюсова Валентины Погореловой:

«С лицом вдохновенным, тоном одержимого и пророка [Белый] принялся рассказывать о том, как его посещает Единорог — давнишний его друг. <…> Б. Н. (Борис Николаевич Бугаев — настоящее имя Белого. — Прим.) неоднократно подчёркивал: НАСТОЯЩИЙ Единорог. Вот возвращается Б. Н., по его словам, к себе в комнату. И в сумерках, на фоне окна, он ясно примечает: Единорог уже тут и дружески кивает своим длинным единым рогом. Начинается интересная беседа. Единорог, как всегда, „не приемлет“ нашей жизни. Ссылается на Платона и приводит греческие цитаты».

Кафе и рестораны

Рассказ о «злачных местах» Серебряного века стоит начать с отрывка из стихотворения Николая Агнивцева, прославляющего рестораны культурной столицы:

«Кюба»! «Контан»! «Медведь»! «Донон»!

Чьи имена в шампанской пене

Взлетели в Невский небосклон

В своём сверкающем сплетеньи!..

Перечисленные Агнивцевым заведения были одними из самых изысканных ресторанов Петербурга. Там отдыхала золотая молодёжь, встречалась творческая и артистическая элита. Немецкий поэт Иоганнес фон Гюнтер вспоминал алкогольный «вояж», который совершил, объездив однажды ночью полгорода. Сначала он с коллегами праздновал открытие журнала «Аполлон» в «Кюбе», где выпил так много рюмок водки, перцовки, коньяка «и прочего», что потерял сознание. О том, что случилось дальше, он рассказывал:

«Очнулся я на минуту в маленькой комнате, где пили кофе; моя голова доверчиво лежала на плече Алексея Толстого, который, слегка окостенев, собирался умываться из бутылки с бенедиктином… Потом, в шикарном ресторане „Донон“, мы сидели в баре с Вячеславом Ивановым и глубоко погрузились в теологический спор. Конец этому нелёгкому дню пришёл в моей „Риге“, где утром Гумилёв и я пили чёрный кофе и сельтерскую, принимая аспирин, чтобы хоть как-нибудь продрать глаза».

«Рига» — ещё один ресторан, но менее известный. Гораздо чаще в мемуарах упоминается другое заведение с «географическим» названием — «Вена» на Малой Морской, где однажды, по воспоминаниям актёра Льва Рубанова, поэт Михаил Долинов, бывший слегка навеселе, исполнил песенку «По улицам ходила большая крокодила».

Другой поэт, Пётр Потёмкин, нацарапал на стене ресторана:

«В „Вене“ — две девицы.

Veni, vidi, vici».

(Veni, vidi, vici с латинского — «Пришёл, увидел, победил». — Прим.)

Особой любовью публики пользовался также ресторан «Квисисана» на Невском проспекте. Здесь произошла пикантная история, рассказанная поэтом Георгием Чулковым:

«Представь себе такую компанию: Сологуб, Блок, Чеботаревская (писательница Анастасия Чеботаревская.— Прим.), Вилькина (поэтесса Людмила Вилькина. — Прим.), я и проститутка — новая подруга Блока. Вилькину соблазнили ею. Сперва она опасалась. Она сторонилась. Не решалась дотронуться до её стакана — боялась заразиться. Потом начала целовать её, влюбилась в неё. Это всё в отдельном кабинете в „Квисисане“».

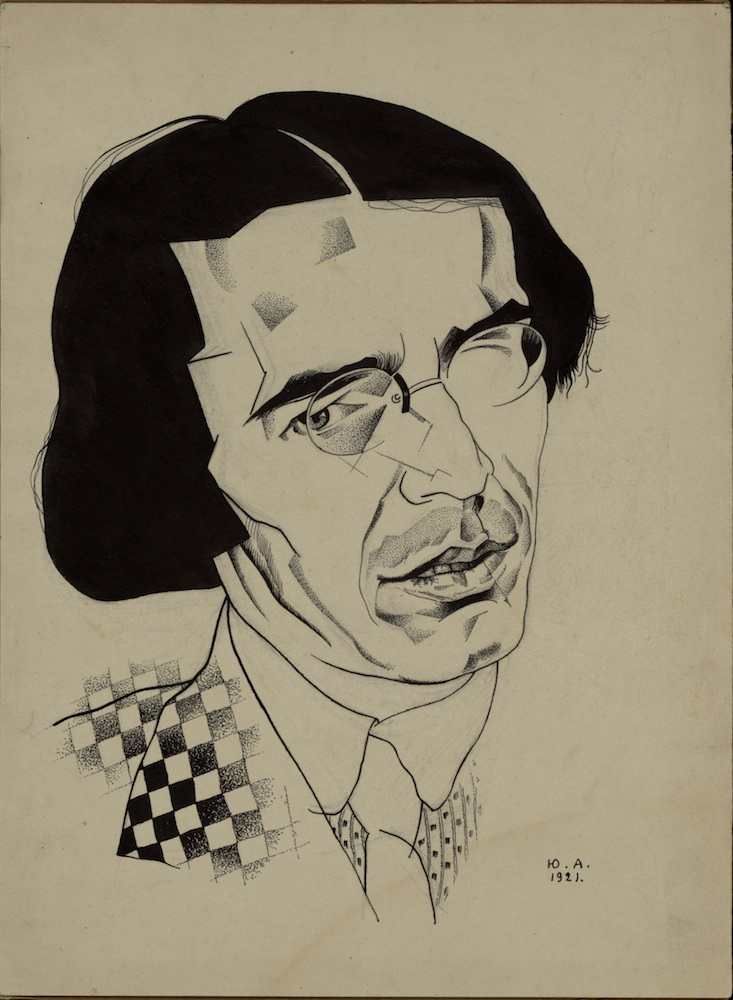

Возле той же «Квисисаны» вечерами ходили девушки, представляющиеся блоковскими «Незнакомками» — знаменитое стихотворение было у всех на устах. Юрий Анненков рассказывал:

«…„девочка“ Ванда, что прогуливалась у входа в ресторан „Квисисана“, шептала юным прохожим: — Я уесь Незнакоумка. Хотите ознакоумиться?»

«Незнакомки» прогуливались не только там. Из воспоминаний Анненкова:

«Мурка из „Яра“, что на Большом проспекте, клянчила:

— Карандашик, угостите Незнакомочку. Я прозябла.Две „девочки“ от одной хозяйки с Подьяческой улицы, Сонька и Лайка, одетые как сёстры, блуждали по Невскому… прикрепив к своим шляпам чёрные страусовые перья.

— Мы пара Незнакомок, — улыбались они, — можете получить электрический сон наяву. Жалеть не станете, миленький-усатенький».

Анненков ходил и в менее престижные заведения. Со стихотворением «Незнакомка» связано у него одно из посещений кафе «Черепок» на Литейном проспекте, где обычно собирались студенты.

«В отдельном кабинетике, с красным диванчиком, один из нас, первокурсников, второкурсников, читал вслух стихи Блока. Непременно Блока. Стакан за стаканом, страница за страницей. Окурки в тарелках, чайная колбаса, салат из картошки. <…> Слова у чтеца заплетались от выпитого пива».

Живописец говорил и о других заведениях, которые нечасто встречались в воспоминаниях современников. Например, «Соловей» на углу Морской и Гороховой, пивные «Северный медведь» и «Северная звезда» в районе Пески. Интересно, что о московских богемных кафе и ресторанах начала XX века известно гораздо меньше, зато питейные заведения, которые посещал простой народ, описаны довольно подробно.

«Бродячая собака»

Кабачок и кабаре «Бродячая собака» открылось в ночь под новый 1912 год и немедленно стало излюбленным местом встреч петербургских поэтов-модернистов, художников, актёров и околоартистической богемы. Ахматова посвятила ему два стихотворения: «Все мы бражники здесь, блудницы» и «Да, я любила их, те сборища ночные…»:

Да, я любила их, те сборища ночные,

На маленьком столе стаканы ледяные,

Над чёрным кофеём пахучий, тонкий пар,

Камина красного тяжёлый, зимний жар,

Весёлость едкую литературной шутки

И друга первый взгляд, беспомощный и жуткий.

Сборища действительно были ночные: приезжали в «Бродячую собаку» после театра, какого-нибудь вечера или диспута, расходились на рассвете. Всё, что происходило в кабачке, носило характер импровизации — программа кабаре не составлялась заранее. Никто из присутствующих не имел права отказаться от предложения выступить. На небольшой, наскоро сколоченной эстраде танцевала балерина Русского балета Дягилева Тамара Красавина, читали стихи Блок, Гумилёв, Мандельштам, выступали зарубежные гости — например, основатель футуризма, итальянский писатель Филиппо Маринетти.

Писатель Виктор Шкловский вспоминал, как в кабачке однажды освистали Маяковского за стихотворение «Вам»:

«Кричали не из-за негодования. Обиделись просто на название… Визг был многократен и старателен. Я даже не слыхал до этого столько женского визга; кричали так, как кричат на американских горах, когда по лёгким рельсам тележка со многими рядами дам и кавалеров падает вниз…»

Реакция публики вполне понятна. Стихотворение изобличало мещанский быт и распутные нравы тех, кто во время войны вёл полную удовольствий жизнь. Тут было на что обидеться:

Вам, проживающим за оргией оргию,

имеющим ванную и тёплый клозет!

Как вам не стыдно о представленных к Георгию

вычитывать из столбцов газет?!

Знаете ли вы, бездарные, многие,

думающие, нажраться лучше как, —

может быть, сейчас бомбой ноги

выдрало у Петрова поручика?..

Основателем и хозяином кабачка был актёр и режиссёр Борис Пронин. Поэт Георгий Иванов, который много писал о «Бродячей собаке» в своих воспоминаниях «Петербургские зимы», рассказывал о Пронине как об эксцентричном, подвижном и чрезвычайно общительном человеке:

«Всегда у него было какое-нибудь дело и, понятно, неотложное… Когда оно переставало Пронина занимать, механически появлялось новое. Пронин всем говорил „ты“. „Здравствуй, — обнимал он кого-нибудь попавшегося ему у входа в „Бродячую Собаку“. — Что тебя не видно? Как живёшь? Иди скорей, наши все там…“

Спросите его: — С кем это ты сейчас здоровался?— С кем? — широкая улыбка. — Чёрт его знает. Какой-то хам! <…>

…обнимал он первого попавшегося не из каких-нибудь расчётов, а так, от избытка чувств».

Поначалу Пронин пытался выпроваживать из кабаре «фармацевтов» — публику, не имеющую отношения к искусству, но горящую желанием прикоснуться к миру богемы. Вскоре начали пускать и их, требуя повышенную плату за вход. «Фармацевты» хорошо знали, за что отдают деньги — случайно забрести в «Бродячую собаку» было невозможно. Для того чтобы найти подвальчик, требовалось пройти настоящий квест. Из «Петербургских зим»:

«…надо было разбудить сонного дворника, пройти два засыпанных снегом двора, в третьем завернуть налево, спуститься вниз ступеней десять и толкнуть обитую клеёнкой дверь. Тотчас же вас ошеломляли музыка, духота, пестрота стен, шум электрического вентилятора, гудевшего как аэроплан».

По воспоминаниям Тэффи, расположение «Собаки» однажды спасло страстную поклонницу Бальмонта от неминуемой гибели:

«Он [Бальмонт] вошёл, высоко подняв лоб, словно нёс златой венец славы. Шея его была дважды обвернута чёрным, каким-то лермонтовским галстуком, какого никто не носит. <…> Сейчас образовался истерический круг почитательниц — „жён мироносиц“.

— Хотите, я сейчас брошусь из окна? Хотите? Только скажите, и я сейчас же брошусь, — повторяла молниеносно влюбившаяся в него дама.

Обезумев от любви к поэту, она забыла, что „Бродячая собака“ находится в подвале и из окна никак нельзя выброситься… Бальмонт отвечал презрительно:

— Не стоит того. Здесь недостаточно высоко».

Кабаре открывалось поздно вечером, в 11 часов, но к открытию собирались только «фармацевты». Те, ради кого они приходили, появлялись после полуночи. В «Собаке» читали стихи и устраивали театрализованные представления, но не только: Иванов рассказывал о конкурсе, где участникам предлагалось сочинить стихотворение, в каждой строке которого должно было быть сочетание слогов «жора». Получались вот такие экспромты:

Обжора вор арбуз украл

Из сундука тамбурмажора.

«Обжора, — закричал капрал,—

Ужо расправа будет скоро».

Или:

Свежо рано утром. Проснулся я наг.

Уж орангутанг завозился в передней…

Победивший «шедевр» записывали в «Собачью книгу» — Шкловский называл её «свиной». Это был огромный кожаный фолиант, где можно было встретить стихи, рисунки, жалобы, объяснения в любви и даже рецепты от запоя.

В конце концов, силы посетителей кабаре окончательно иссякали. Полуночное веселье сменялось угрюмыми утренними часами. Снова обращаемся к воспоминаниям Иванова:

«Яркий электрический свет, пёстро раскрашенные стены, объедки и пустые бутылки на столах и на полу. Пьяный поэт читает стихи, которых никто не слушает, пьяный музыкант неверными шагами подходит к засыпанному окурками роялю и ударяет по клавишам, чтобы сыграть похоронный марш, или польку, или то и другое разом. Сонный вешальщик спит, забыв доверенные ему шубы. Директор „Собаки“ — Борис Пронин, сидит на ступеньках узкой лестнички выхода, засыпанных снегом, гладит свою лохматую злую собачонку Мушку и горько плачет: „Мушка, Мушка, зачем ты съела своих детей?“»

Поэты засиживались в «Собаке» дольше всех. Некоторые оставались за компанию с Ахматовой и Гумилёвым — они жили в Царском Селе и ждали утреннего поезда. За компанию с ними «собачники» ехали и на вокзал, где пили чёрный кофе. Однажды за разговорами поезд пропустили. Рассерженный Гумилёв позвал жандарма и потребовал у него жалобную книгу, чтобы обругать машиниста и администрацию вокзала.

Прочие сидели в кабаке до поры, когда весь город уже начинал просыпаться. Иванов писал:

«На улицах пусто и темно. Звонят к заутрене. Дворники сгребают выпавший за ночь снег. Проезжают первые трамваи. Завернув с Михайловской на Невский, один из „праздных гуляк“, высунув нос из поднятого воротника шубы, смотрит на циферблат Думской каланчи. „Без четверти семь. Ох! А в одиннадцать надо быть в университете“».

После революции «Бродячая собака», как писал о ней театральный критик Анатолий Шайкевич, «захирела, заглохла, слилась с сумерками и потонула в тревогах реальной жизни». На смену ей пришло кабаре «Привал комедиантов», которое открылось в 1916 году на углу Мойки и Марсового поля.

«Привал комедиантов»

Пышные интерьеры «Привала комедиантов» оказались полной противоположностью душным, прокуренным залам «Бродячей собаки». Имя заведению дала одноимённая картина Сергея Судейкина, который написал её незадолго до открытия «Привала». Его основателем был тот же Пронин, которого, по воспоминаниям современников, придать лоска и блеска новому заведению надоумила его жена — Вера Лишневская.

Подготовка «Привала» к открытию — целая эпопея. Грязный сырой подвал был залит водой так, что приходилось откачивать её насосами. Стены долго не удавалось просушить — в помещении не было каминов. Вскоре камины установили, но тепло от них не помогало — огонь то и дело затухал из-за сырости. Пронин активно участвовал в перестройке подвала, мучился, уставал, но дела не бросал.

«Растрёпанный, без пиджака, несмотря на холод… в батистовой белоснежной рубашке, но с галстуком на боку и перемазанный сажей и краской, распоряжался, кричал, звонил в телефон…» — вспоминал о директоре нового кабаре Георгий Иванов. Находясь в мрачном подвале, Пронин живо представлял себе, как убогое помещение превратится в сверкающий зал, наполненный людьми. Иванов писал:

«— Это, — Пронин кивал на грязную сводчатую комнату, со стенами в бурых подтёках и кашей из извёстки и грязи вместо пола, — „Венецианский зал“. Его устроит мэтр Судейкин. Чёрный с золотом. Там будет эстрада. Никаких хамских стульев — бархатные скамьи без спинок…

— Так ведь будет неудобно?

— Удивительно неудобно! Скамейка-то низкая и покатая, венецианская… Но ничего, свои будут сидеть сзади, на стульях. А это специально для буржуев — десятирублёвые места…»

Усилия Пронина были вознаграждены: грязный подвал с развороченными стенами действительно превратился в богато обставленные хоромы со статуями и мебелью, обитой парчой. Гостей обслуживали официанты в восточных тюрбанах. Главный зал, в котором находилась сцена, оформил Сергей Судейкин. Стены и потолок художник закрасил чёрным цветом. На тёмном фоне, словно звёзды, мерцали осколки зеркал в золотом обрамлении. Необычное художественное решение было связано с тем, что первоначально кабаре хотели назвать «Звездочёт»: подвал — дно колодца, откуда видны звёзды.

Поэтесса Елена Тагер писала об обстановке кабаре:

«На столиках вместо скатертей лежали деревенские цветные платки. Электрические лампочки загадочно струили свет сквозь глазные отверстия чёрных масок. Столики обслуживали арапчата в цветных шароварах. Подобно гению этого места, улыбалась гостям хозяйка [Вера Александровна], молодая брюнетка восточного типа, в эффектнейшем платье, сочетавшем белое, красное и золотое. Её муж, директор подвала Б. К. Пронин, ходил между столиками, а за ним брела какая-то беспородная шавка, изображая или символизируя „Бродячую собаку“, предшественницу „Привала комедиантов“».

«Беспородной шавкой», вероятно, была любимая Прониным Мушка. Пожалуй, только она и её хозяин напоминали теперь о закрытом кабачке на Михайловской площади. Завсегдатаям «Собаки» новое заведение не нравилось. В «Петербургских зимах» Иванова читаем:

«В „Собаке“ садились, где кто хочет, в буфет за едой и вином ходили сами, сами расставляли тарелки, где заблагорассудится… Здесь оказалось, что в главном зале, где помещается эстрада, места нумерованные, кем-то расписанные по телефону и дорого оплаченные, а так называемые „г. г. члены Петроградского Художественного Общества“ могут смотреть на спектакль из другой комнаты. Но и здесь, не успевали вы сесть, как к вам подлетал лакей с салфеткой и меню и, услышав, что вы ничего не „желаете“, только что не хлопал своей накрахмаленной салфеткой по носу „нестоящего“ гостя».

«Фармацевтов» здесь принимали радушно, так как они хорошо платили. На одном из вечеров в «Привале» композитор Николай Цыбульский, уже изрядно выпив, упрекнул Пронина: «Эх, Борис, зачем ты огород городил… зачем позвал сюда всех этих фармацевтов, всю эту св[олочь]…»

Новое кабаре отличалось от «Собаки» не только внешне. Это уже был не кабачок, а, скорее, подземный театр, где были регулярные постановки и программы, своя труппа. Всеволод Мейерхольд и Николай Евреинов ставили здесь пародийные номера, представления-стилизации под балаганные народные зрелища, спектакли в духе парижских уличных театров. На эстраде «Привала» появлялись и поэты. Елена Тагер вспоминала о поразившем зрителей выступлении Мандельштама. К сожалению, название и текст стихотворения она не упомянула:

«Мандельштам пел, не сдерживая сил, он вскрикивал на ударениях. <…> Он пропел нам стихи о войне — о европейской войне, что длилась с ранней осени 1914 года и теперь готовилась захлестнуть 1917‑й. Стихи были фантастичны, страшны, неотразимы. <…>

Я спросила, будут ли опубликованы эти стихи. Он ответил:

— Во всяком случае, не теперь. Может быть — после войны. — И добавил: — Боюсь, что мы все долго не будем появляться в печати. Идут времена безмолвия».

После революции слава «Привала» угасла. Исчезли состоятельные «фармацевты», обтрепалась богатая обивка мебели, пропало электричество и отопление. Несмотря на мрачную обстановку, многим казалось, что именно тогда «Привал» ненадолго обрёл «собачью» душу. В воспоминаниях режиссёра Николая Петрова описан номер, называвшийся «хор большевиков-частушечников» с запевалой Николаем Евреиновым, одетым в красную шёлковую рубашку и лакированные сапоги.

Не печалься, гнев повыкинь,

Веселей будь, Горемыкин, —

Для тебя да для царя

Жаль поганить фонаря.

Когда Евреинов пропел две последние строчки, из-за ближайшего столика, за которым сидели военные, поднялся один и, расстёгивая кобуру, направился к сцене. Петров рассказывал:

«Уже держа в правой руке револьвер, он крикнул: «Я эту сволочь пристрелю». Выстрел действительно раздался, но между произнесённой фразой и выстрелом на эстраде произошло стремительное действие… Евреинов как-то прижался, напружинился и стремительным рывком кинулся животом на крышку рояля, проскользнул по ней и, как говорят акробаты, «пришёл на руки». Унылый хор прыгнул прямо в зал, а мрачный прапор, выстрелив вслед Евреинову, ещё мрачнее сказал: «Всё равно, сволочь, не уйдёшь».

Этот случай произошёл весной 1917 года. Дальше было только хуже — на «приваловцев» начали устраивать облавы военные. Из воспоминаний Георгия Иванова:

«С улицы слышны выстрелы… Вдруг топот ног за стеной, стук прикладов в ворота. Десяток красноармейцев, под командой безобразной, увешанной оружием женщины, вваливается в „Венецианскую залу“.

— Граждане, ваши документы!

Их смиряют какой-то бумажкой, подписанной Луначарским. Уходят, ворча: погодите, доберёмся до вас…»

В 1919 году «Привал комедиантов» перестал существовать. Иванов с горечью описывал угасание когда-то популярного места с пышными интерьерами и расторопными официантами:

«„Привал“ не был закрыт — он именно погиб, развалился, превратился в прах. Сырость, не сдерживаемая жаром каминов, вступила в свои права. Позолота обсыпалась, ковры начали гнить, мебель расклеилась. Большие голодные крысы стали бегать, не боясь людей, рояль отсырел, занавес оборвался…»

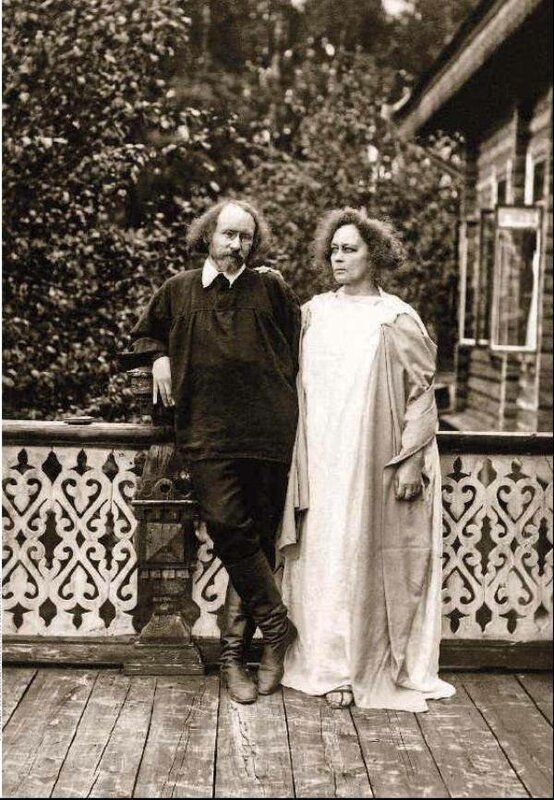

«Башня»

Ещё одним центром культурной жизни творческой элиты Петербурга были многолюдные вечера по средам на «башне» поэта Вячеслава Иванова. Так называли его квартиру, расположенную на верхнем этаже в доме на углу Таврической и Тверской улиц. Иванов и его жена, Лидия Зиновьева-Аннибал, переехали туда в 1905 году. К «башне» их привёл странный сон супруги поэта. Об этом писала подруга семьи Ольга Дешарт:

«Круглая комната. Посреди урна. Она с Вячеславом кидает в урну свитки. И вдруг пожар. Всё горит. Они вынимают свитки из урны… и бросают их вниз, на землю, где их подхватывает сбежавшийся народ.

Проходя в поисках жилья мимо Таврического дворца, Лидия вдруг увидела… большое здание и на стене его объявление, что сдаётся квартира. Поднялась на последний этаж. Вошла. Круглая башенная комната. Та самая…»

Вячеслав Иванов был чрезвычайно талантливым человеком с огромным багажом знаний, «не от мира сего», далёкий от суеты «внебашенной» жизни. Вот как описывал его художник Мстислав Добужинский:

«Мне казалось, что от него веяло какой-то чистотой, чем-то надземным. Кто-то написал о нём: „Солнечный старец с душой ребёнка“. <…> Иванов носил тогда золотую бородку и золотую гриву волос, всегда был в чёрном сюртуке с чёрным галстуком, завязанным бантом. У него были маленькие, очень пристальные глаза, смотревшие сквозь пенсне, которое он постоянно поправлял, и охотно появлявшаяся улыбка на розовом, лоснящемся лице. Его довольно высокий голос и всегда лёгкий пафос подходили ко всему облику Поэта».

«Ивановские среды» часто собирали более 40 гостей. Зиновьева-Аннибал писала, как к одной из сред «намазала 80 бутербротов», и рассказывала, что визитёры «выпили пять бутылок вина и три пива, съели 70 тартинок». Каждый вечер выбирали темы для обсуждения, среди которых были «Одиночество и анархизм», «Социализм и искусство», «О Чёрте». Об одной из встреч супруга Иванова писала: «до шести утра… продолжали тему на вопрос о том, что такое поцелуй, диспут шёл полу по латыни…»

Публика сходилась разношёрстная. Философ Николай Бердяев, завсегдатай «башни», вспоминал:

«Там встречались люди очень разных даров, положения и направлений. Мистические анархисты и православные, декаденты и профессора-академики, неохристиане и социал-демократы, поэты и учёные, художники и мыслители, актёры и общественные деятели — все мирно сходились на Ивановской „башне“ и мирно беседовали на темы литературные, художественные, философские, религиозные, оккультные…»

Постоянными гостями «башни» были художники, поэты и прочие представители петербургской богемы. Некоторые приезжали из Москвы. Бальмонт, живущий в то время в столице, придя на первую встречу, надоедал хозяевам вопросом: «Зачем вы в Петербурге? Неужели вам нравятся мёртвые?» Другой интересной гостьей оказалась некая «феминистка крупного типа», о которой Зиновьева-Аннибал вспоминала:

«Амазонка с секирой, жена одного художника. Она принадлежит к обществу женщин во имя Красоты пляшущих и фехтующих нагими. Но это она сообщала тайно».

Зиновьева-Аннибал по-разному отзывалась об участниках «сред». Она восхищалась художником Константином Сомовым, а Андрея Белого называла «дрянью и шарлатаном несомненным». Особенно досталось жене писателя Алексея Ремизова, Серафиме Ремизовой-Довгелло, о которой хозяйка «сред» говорила: «Великая корова, подруга Гиппиус… глуповата, недобра, фанатична и самовлюблённа. Разговаривает только о себе и улыбается сладкой нелепой во всю расплывшуюся розовую харю — улыбкой».

Когда подходила «среда», в комнату приносили стулья со всей квартиры, бросали на пол тюфяки и подушки. Зажигали свечи, вставленные в канделябры и бутылки. К стене придвигался большой стол — «галёрка», на которой, по воспоминаниям Дешарт, чаще всего сидели Сомов, Кузмин, и Городецкий. Они бросали яблоки и апельсины в оратора, если тот начинал говорить слишком скучно. Лидия Дмитриевна ходила между гостей в древнегреческом хитоне. Однажды она сняла его, чтобы согнать надоевшего болтуна:

«Под конец говорило много мямлящих… стало скучнее… я сбегала в свою комнату, нацепила красный хитон свой на палку… и принялась махать и вертеть этим длинным и широким красным флагом из-за дверей передней. Смех и волнение. Председатель осведомляется: „Чего требует красный флаг?“ — „Очевидно, ниспровержения существующего строя!“»

На «башне» Блок впервые читал знаменитую «Незнакомку» под пение соловьёв, Ахматова выполняла сложные акробатические номера, Мейерхольд танцевал в костюме слона. В воспоминаниях гостей «башни» можно найти много забавных историй о том, что происходило на «средах». К примеру, однажды на «башню» пожаловала писательница Надежда Санжарь, которая объявила, что хочет зачать от Вячеслава Иванова сверхчеловека. Как вспоминал поэт Михаил Кузмин, Зиновьева-Аннибал запустила в гостью керосиновой лампой, после чего «весь кабинет вонял керосином дня три». Намерение Санжарь не держалось в тайне. Вскоре Иванов получил ехидную телеграмму, подписанную Блоком, его женой Любовью Менделеевой и Константином Сомовым: «Дан ли зародыш. Не скупитесь».

К сожалению, несмотря на весёлые, насыщенные общением встречи, «ивановские среды» просуществовали недолго. В 1907 году умерла Лидия Зиновьева-Аннибал, после чего собрания продолжились только через год. «Башню» пытались возродить, но неудачно — в 1909 году собрания в доме у Таврического сада прекратились.

Московский литературно-художественный кружок

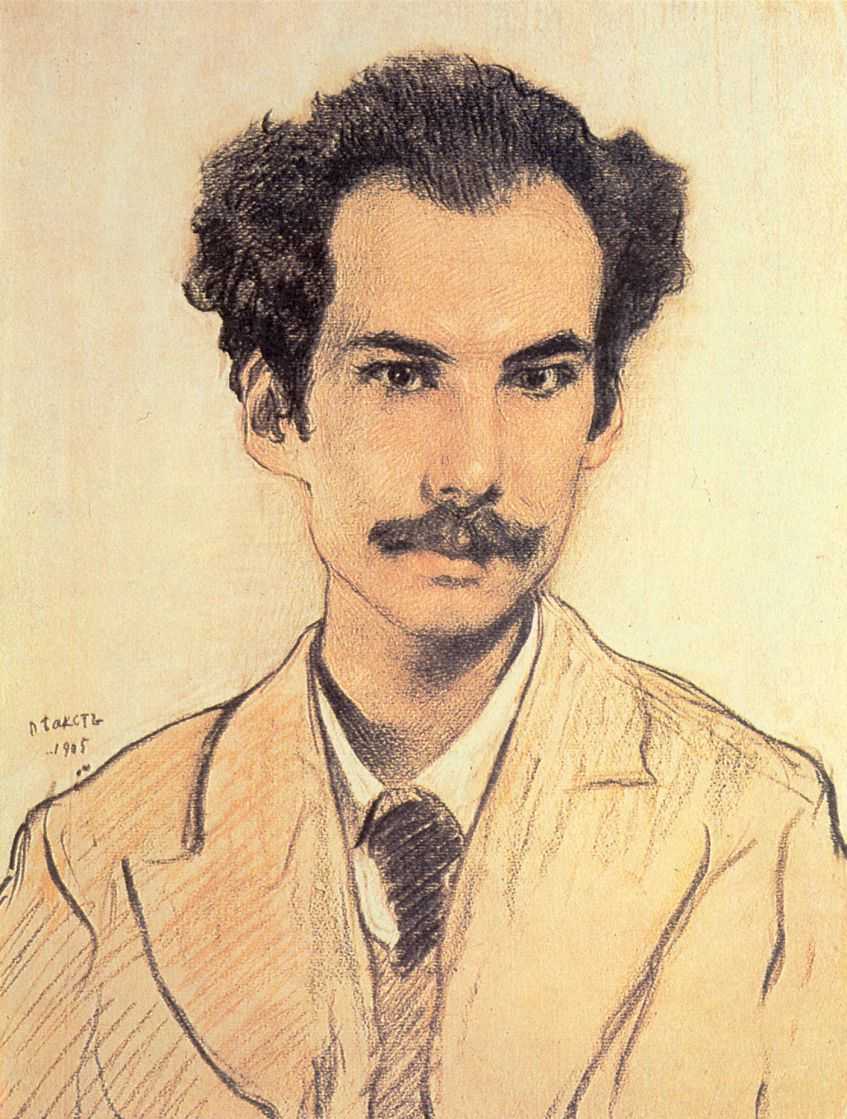

Места богемных «сходок» находились не только в Петербурге. Так, в 1899 году был основан литературно-художественный кружок, который находился на улице Воздвиженка, затем неоднократно переезжал — то на Козицкий переулок, то на Большую Дмитровку. В состав объединения входили многие выдающиеся московские писатели, художники, учёные, журналисты, театральные и общественные деятели: Андрей Белый, Валерий Брюсов, Леонид Андреев, Владислав Ходасевич, Сергей Мамонтов, Михаил Арцыбашев и другие.

Кружок был известен своими «вторниками», когда выступали русские и заграничные писатели, артисты, читались доклады и лекции. По духу это место было похоже скорее на «Привал комедиантов», нежели потрёпанную «Бродячую собаку» или эксцентричную «башню». Так, Ходасевич вспоминал, что для того, чтобы попасть на «вторник», ему пришлось сшить себе чёрные брюки и «тужурку» с серебряными пуговицами, чтобы его не приняли за студента или гимназиста — таких гостей на собрания кружка не пускали.

Кружок помещался в нескольких комнатах. В одной из них была библиотека, где хранились редкие и ценные издания, иностранные и русские журналы. Это место не пользовалось популярностью — туда приходили вздремнуть или подождать, пока соберутся партнёры для игры в карты. Зато столовая всегда была полна гостей — часам к 12 ночи там сходилась вся интеллигентская и буржуазная Москва. Здесь назначались свидания — литературные, деловые, любовные. Приходили из театров, с концертов или лекций. Посетителей угощали изысканными кушаньями и дорогими винами. Кухней заведовал Валерий Брюсов, который следил за работой прислуги и считал разбитую посуду. Официально считалось, что цель столовой — предоставить дешёвые ужины деятелям театра, искусства, литературы, но действительно нуждающиеся там не появлялись. Из воспоминаний Ходасевича:

«Золотые горла бутылок выглядывали из серебряных вёдер со льдом… Здесь ужинали не шумно и не спеша. Шум, говор, приходы, уходы, писание стихов и любовных записок, тревога, порой истерика господствовали за столиками „декадентов“, где коньяк и мадера считались „национальными“ напитками; коньяк принято было пить стаканами, иногда — на пари: кто больше?»

Карточные игры были неотъемлемой частью собраний. Однако стоявшие во главе кружка люди — Константин Станиславский, Антон Чехов и другие — делали всё, чтобы сохранить его литературно-художественный характер. Актриса Лидия Рындина вспоминала, как кто-то из посетителей однажды сказал: «Карты… но всё для искусства!» Конечно, искусству на собраниях отводили главное место, но и тут порой выходили забавные казусы. Писатель Борис Зайцев рассказывал о выступлении Андрея Белого, которое здорово повеселило публику:

«Он читает стихи, разыгрывает нечто руками, отпрядывает назад, налетает на рампу — вроде как танцует. Читает — поёт, заливается. Чтение опьяняло его, дурманило. <…> Наконец почти пропел приятным тенорком:

И открою я полотёр-рн-ное за-ве-дение…

<…>

Плавно метнулся вбок, будто планируя с высоты — присел основательно. <…> Надо сознаться: дамы помирали со смеху».

Не менее интересной историей поделился Владислав Ходасевич. Одна из его приятельниц купила большую охапку нарциссов. На встрече кто-то попросил у неё цветок в петлицу «для красоты», затем другой, третий… Вскоре пиджаки почти двух десятков кружковцев украсили жёлтые цветы. В тот вечер выступал Максимилиан Волошин, который читал доклад на «сугубо эротическую тему», чем страшно шокировал публику. Из зала поднялся писатель Сергей Яблоновский, который заявил, что речь докладчика отвратительна всем, «кроме лиц, имеющих дерзость украшать себя знаками своего гнусного эротического общества» — и указал на Ходасевича и его друзей с нарциссами, которые и знать не знали о готовящемся волошинском докладе. Заявление Яблоновского многие приняли всерьёз. Ходасевич рассказывал:

«Неофициально потом почтеннейшие матроны и общественные деятели осаждали нас просьбами принять их в нашу „ложу“. Что было делать? Мы не отрицали её существования, но говорили, что доступ в неё очень труден, требуется чудовищная развратность натуры. Аспиранты клялись, что они как раз этому требованию отвечают. Чтобы не разочаровывать человечества, пришлось ещё раза два покупать жёлтые нарциссы».

Литературно-художественный кружок оказался долгожителем — «вторники» выдержали революцию и проводились до 1920 года. В то время существовали и другие подобные собрания — «среды» писателя Николая Телешова, вечера у Фёдора Брюсова и Валерия Сологуба. Однако именно московский кружок с полуночными трапезами, дорогим вином и картами, которые всегда сопровождали выступления участников, запомнился современникам более других.

Читайте также «Десять фотографий Серебряного века».