Лев Николаевич давно считается иконой пацифизма, его называют одним из величайших гуманистов человечества. И действительно, некоторые имена читаются для нас одной строкой: Лев Толстой, Махатма Ганди и Мартин Лютер Кинг.

Участие Толстого в Севастопольской кампании зачастую трактуется как отправная точка для его будущего антимилитаризма. Кажется логичным, что, насмотревшись на ужасы войны, молодой офицер почувствовал к ней отвращение.

Но душевное становление писателя начиналось не с пацифизма. Ненависть к войне, призыв к полному отказу от военной деятельности и самой государственности, приведшие Льва Николаевича в оппозицию к власти, — это жизнь, деятельность и литература Толстого зрелого. Перемены его мировоззрения закономерны. До финала жизни писатель стремился к тому, что называл «революцией сознания».

VATNIKSTAN рассказывает о следовании Толстого по пути, приведшему его от умеренного патриотизма к пацифизму.

Патриотизм vs пацифизм

Читая статьи, посвящённые Толстому на войне, мы обнаружим, что в них часто прибегают к пропагандистским техникам — выпячиванию и замалчиванию. Условные «государственники» любят писать о «Толстом без пацифизма», который не гнушался лично бить подчинённых ему солдат, по крайней мере, некоего «Давыденку», согласно дневниковой заметке самого Льва Николаевича от 3 сентября 1854 года. В записи его начальника Глебова утверждается, что офицер Толстой был «дармоедом» и «башибузуком», который «от нечего делать песенки пописывает». Зато в дневнике он вполне патриотично описывал, как плакал от вида «французских знамён над русскими бастионами». Эмоциональная взволнованность при падении города нашла отражение в третьем рассказе «Севастопольской» серии — «Севастополь в августе 1855 года».

«— Не может быть, чтобы взяли! — сказал офицер на лошади.

— Ей-богу, знамя! Посмотри! Посмотри! — сказал другой, задыхаясь, отходя от трубы, — французское на Малаховом!»

Авторы же условно «пацифистские» скорее упомянут второй рассказ серии «Севастополь в декабре». Работа встретила сопротивление цензуры, журнал «Современник» опубликовал произведение в «кастрированном» виде:

«Сухой открытый рот с трудом выпускает хрипящее дыхание; голубые оловянные глаза закачены кверху, и из-под сбившегося одеяла высунут остаток правой руки, обвёрнутый бинтами. Тяжёлый запах мёртвого тела сильнее поражает вас, и пожирающий внутренний жар, проникающий все члены страдальца, проникает как будто и вас. <…>

С другой стороны вы увидите на койке страдальческое, бледное и нежное лицо женщины, на котором играет во всю щёку горячечный румянец.

— Это нашу матроску пятого числа в ногу задело бомбой, — скажет вам ваша путеводительница, — она мужу на бастион обедать носила.

— Что ж, отрезали?

— Выше колена отрезали».

В этой ампутированной ноге и запахе мертвечины от живого ещё человека, можем решить мы, и зародился пацифизм писателя. Стоит отметить, что в масштабной экранизации «Войны и мира» Сергея Бондарчука характерный толстовский натурализм в показе физических страданий был деликатно замазан (в советском кинематографе он в принципе не практиковался), а в самой свежей из экранизаций — сериале «Би-Би-Си» 2016 года — был продемонстрирован именно с той суровостью, с какой описан в романе.

«Пописывание песенок», возмущавшее начальство Толстого, для образа непоколебимого патриота ещё фатальнее, чем описание отрезанных конечностей. Речь о стилизованной под народной творчество сатирической песне «Как четвёртого числа…». Толстой сочинил её после сражения при Чёрной речке. В битве русские войска потеряли более восьми тысяч человек из-за царившей в армии «истинной безалаберщины, в которой более всего был виноват главнокомандующий», по словам состоявшего при самом главнокомандующем корреспондента и переводчика Николая Берга.

Толстой описал это в песне, ставшей основой народной пословицы «Гладко было на бумаге, да забыли про овраги». Если верить писателю, «дармоедами» были «большие эполеты», «князья, графы», а под финал песни сам «батюшка царь», от которого «ждали все мы награжденья — не дал ничего». Толстой критикует тут не войну, но армейское устройство.

Портрет Льва Николаевича времён Крымской войны кажется нарисованным довольно контрастными красками. С одной стороны, готовый критик царской власти с постепенно формирующимися антимилитаристскими настроениями. С другой — а на кой чёрт он тогда отправился на войну? В черновом наброске рассказа «Побег», опубликованном в 1853 году, были воинственные строчки, согревшие бы сердце «государственника»:

«Кто станет сомневаться, что в войне русских с горцами справедливость, вытекающая из чувства самосохранения, на нашей стороне? Ежели бы не было этой войны, что бы обеспечивало все смежные богатые и просвещённые русские владения от грабежа, убийств, набегов народов диких и воинственных?»

Но едва условный «государственник» обрадуется родственной душе, как в тех же самых набросках повеет сомнениями и раздумьями:

«Война? Какое непонятное явление в роде человеческом… Справедливо ли, необходимо ли оно? Внутренний голос всегда отвечает: нет. Одно постоянство этого неестественного явления делает его естественным, а чувство самосохранения справедливым».

Так кто же этот 22-летний Толстой? Пацифист или патриот?

Лев Николаевич мало отличался от молодых людей его возраста и общественного положения. По собственному признанию в письмах той поры, он отправился на Кавказ (Толстой участвовал, кроме Крымской, и в Кавказской войне), чтобы узнать, что такое война. Это было скорее любопытством и лихачеством молодости, подкреплённым принадлежностью к высшему классу, от которого фактически ожидалась военная служба. Прибавим наследие трёх поколений военных — отца, деда и прадеда. Лев Николаевич ни в коем случае не был трусом, каким бы его могли объявить люди, которые придерживаются ложной дихотомии «настоящий мужчина или пацифист». За участие в боевых действиях в Севастополе Толстой был награждён орденом Святой Анны 4‑й степени с надписью: «За храбрость».

Война для молодого Толстого — не ад и не геройство, а жизненный этап.

«Мне в детстве внушено было всю энергию мою направить на молодечество охоты и войны…»

Заметим, что сцены охоты в «Войне и мире» расписаны в сочных красках. Охота считалась достойным времяпровождением для высшего сословия, и Лев Николаевич тут выступает наследником привитой ему традиции. Но при всей румяности описаний барских забав, в период создания своего эпика войну он видит уже совсем по-другому.

26 ноября 1856 года Толстой попрощался с военной службой, выбрав занятие профессионального литератора, которое впишет его имя в историю.

В 1889 году со своих новых, радикально антивоенных позиций, писатель охарактеризовал весь Севастопольский поход как бессмысленную бойню:

«Все подвиги сводились к тому, чтобы быть пушечным мясом, и если делать что, то делать дурное, то есть стараться делать вид, что не замечаешь страданий других, не помогать им, вырабатывать в себе холодность к чужим страданиям. И если что и делать, то или посылать людей на смерть, или вызывать их на опасность. <…> Единственный мотив всей войны, всей гибели сотен тысяч был Севастополь с флотом. И этот Севастополь был отдан, и флот потоплен, и потому простое неизбежное рассуждение: зачем же было губить столько жизней? невольно приходило в голову…»

Это сладкое слово «смерть»

Поэт Гораций стал первым гением, вставшим на службу власти, олицетворённой императором Августом. Сначала Гораций в произведениях восхвалял императора сдержанно, но со временем начал сравнивать его с богом, даровавшим Риму мир и процветание. За это Гораций получил покровительство Августа, щедрые заказы на написания од, гимнов и тому подобного во славу, так сказать, царя и Отечества. В одной из од прозвучали самые патриотичные слова всех времён и народов, ставшие стандартом человечества на века: «Сладка и прекрасна за родину смерть».

Трудно сказать, полемизировал ли Толстой конкретно с Горацием, но «Война и мир» нанесла первый сокрушительный удар по существовавшему шаблону мышления.

«Подъехавшие верховые были Наполеон, сопутствуемый двумя адъютантами. Бонапарте, объезжая поле сражения, отдавал последние приказания об усилении батарей стреляющих по плотине Аугеста и рассматривал убитых и раненых, оставшихся на поле сражения.

— Вот прекрасная смерть, — сказал Наполеон, глядя на Болконского».

Даже если бы Толстой никогда не написал больше ничего пацифистского и антимилитаристского, эта сцена и эти слова сделали бы его таким же антивоенным писателем, как Ремарк. Всё начинается с момента осознания, под ясным голубым небом заваленного трупами Аустерлица, под гордыми знамёнами, которые красиво треплет тот же ветер, который понесёт вонь мертвечины. «Апофеоз войны» художника Верещагина с горой черепов — это Аустерлиц, на котором сгнила человеческая плоть.

«Военный гений» Наполеон в романе — фигура страшная, грозная, жалкая и противная одновременно, подобно любому тирану. В экранизации Бондарчука его сыграл Вячеслав Стржельчик, у которого из-под треуголки неумолимо пробивается свойственная замечательному актёру самоирония. Артист избавил своего Наполеона от карикатурности, но в созданном им портрете императора есть что-то общее с шаржами на советскую партийную элиту в сатирическом фильме Армандо Ианнуччи «Смерть Сталина».

Кино — визуальное искусство, «работающее» иначе, чем литература. Бондарчук иллюстрирует прозрение Болконского головокружительными пролётами камеры по бескрайним небесам. А потом подъезжает на коне пузатый «военный гений», который «с точки зрения вечности» выглядит со своими похвалами «красивой смерти» как дурак. Он ничего не понимает ни о смерти, ни о жизни.

В романе есть другой момент того, что называется метанойей, изменением ума: пленённый Пьер Безухов смотрит на другое, нежели князь Андрей, но на самом деле всё то же небо (источник вечности) и осознаёт, что душа человека свободна в любых условиях. После чего начинает радостно и безумно хохотать, перепугав пленивших его французов, которые кажутся маленькими и растерянными, тогда как Пьер — огромен. Эта сцена великолепно показана у Бондарчука и слабовато — в британском сериале.

Но если в экзистенциальном, общечеловеческом смысле сцена Пьера — возможно, вершина философской мысли Толстого, то сцена Болконского стала поворотным моментом в мировой литературе. О душе гении философствовали и раньше, а «сладкую» смерть, придуманную поэтом-пропагандистом Горацием, ещё не разоблачали. Все ключевые персонажи романа, в первую очередь восторженный почитатель Наполеона Пьер и профессиональный военный Болконский, разочаровываются в войне. «После Аустерлица, — говорит он (Болконский) Пьеру, — я дал себе слово, что служить в действующей русской армии я не буду. И не буду. Ежели бы Бонапарте стоял тут, у Смоленска, угрожая Лысым горам, и тогда бы я не стал служить в русской армии».

Нельзя не отметить патриотичные мотивы романа, который разворачивает перед нами панораму не преступной, захватнической, а освободительной, то есть справедливой войны. И кто в первую очередь сражается в ней? Русский народ, вставший, как былинный великан Святогор, против чужеземного нашествия. Образы французов в романе откровенно отвратительны, достаётся даже французской оперной диве, которая точно не виновата в развязывании кровавого конфликта. Но когда побеждённые французы попадают в плен к русским, Толстой устами Кутузова призывает к «милости к павшим»:

«— Вам трудно, да всё же вы дома; а они — видите, до чего они дошли, — сказал он, указывая на пленных. — Хуже нищих последних. Пока они были сильны, мы себя не жалели, а теперь их и пожалеть можно. Тоже и они люди. Так, ребята?»

Патриотизм у Толстого не тот, что у Горация. Россию спасает не царь-батюшка и не великий полководец Кутузов, а простые солдаты — народ, который можно назвать одним из главных героев романа. И в глубине этого слышны первые громовые раскаты социальной критики и будущего противостояния писателя и власти. Начав с описаний царя Александра I как романтической фигуры красавца с «рыцарски-благородным и нежным характером», в третьем томе Толстой заканчивает на разгромной ноте, когда уже неважно, кто виноват в положении дел, хороший царь или плохие бояре:

«…Ну, и всё гибнет. В судах воровство, в армии одна палка: шагистика, поселения, — мучат народ, просвещение душат. Что молодо, честно, то губят! Все видят, что это не может так идти. Все слишком натянуто и непременно лопнет, — говорил Пьер…»

И тогда можно представить даже не грядущее восстание декабристов, на которое намекает Толстой, а как воспетая им «дубина народной войны» замахивается на нежных тиранов, против самого «строя жизни нашей рабской». Очень тихо, на уровне смутного прозрения, проступает надежда, что забитый мужик, способный на своём горбу вытащить всю Россию, победить Наполеона, да ещё и кормить при этом хозяев, однажды осознает свою богатырскую силу.

Сцена с пленными французами в фильме Бондарчука замечательно передаёт настроение третьего тома романа. Мы видим не патриотическое уханье: «Скажи-ка, дядя, ведь недаром!», не усатое гусарское лихачество, а народную скорбь. Не торжество русского над французом, а почти что братание, пацифистский интернационализм. Пленный француз, которого играет чудесный характерный актёр Георгий Милляр (заслуженная Баба-яга СССР) начинает песню, а слёзы на глазах проступают у русского солдата. Измученные, уставшие люди становятся едиными в суровом зимнем лесу, где Генерал Мороз не спрашивает национальность. Жалко побеждённых и победителей, мёртвых и живых. «Жалко людей, особенно всех».

В научно-популярном очерке, опубликованном в 1981 году в издательстве «Художественная литература», советский литературовед Константин Ломунов рассказывает, что ещё во время работы над последним томом «Войны и мира» в 1868 году Толстой начал статью «Прогресс», главной мыслью в которой был тезис: «Лучшие умы направлены в Европе на орудия смерти и сообщения, — оба орудия уничтожения». Ломунов отмечает, что это было написано под впечатлением от книги Вильяма Гиклинга Прескотта «История завоевания Перу» об истории преступной войны, варварски уничтожившей культуру перуанцев. Лев Николаевич не раз встанет на сторону притесняемых народов, жертв «права сильного». Его волновала судьба не только русских, но и любого народа, которого правители обманом и палкой в любой момент могут уничтожить, загнать в скотское состояние или втравить в войну.

«Ведь придёт же время, и очень скоро, когда после ужасных бедствий и кровопролитий изнурённые, искалеченные, измученные народы скажут своим правителям: да убирайтесь вы к дьяволу или богу, к тому, от кого вы пришли, и сами наряжайтесь в свои дурацкие мундиры, деритесь, взрывайте друг друга, как хотите, и делите на карте Европу и Азию, Африку и Америку, но оставьте нас, тех, которые работали на этой земле и кормили вас, в покое».

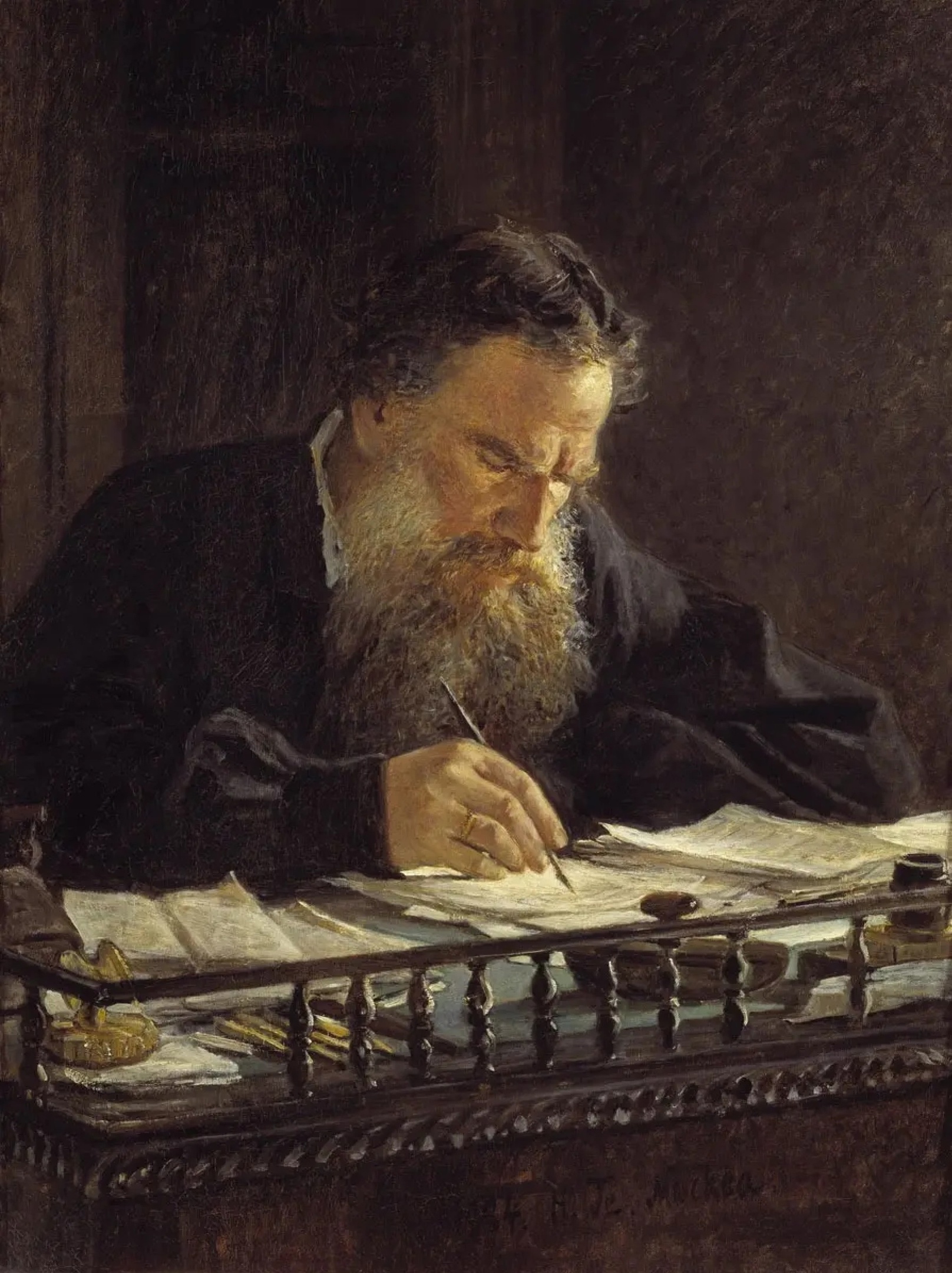

Если «Севастопольские рассказы» можно считать нейтральными очерками писателя-реалиста из театра военных действий, то после «Войны и мира» перед нами предстаёт фигура яростного врага войны, которым Толстой останется до конца.

Толстой и мир

Антимилитаризм допускает справедливые, оборонительные войны. Пацифизм призывает к отказу от любого решения конфликтов военным путём. В художественном творчестве и публицистике Толстого мы встречаем оба понятия.

Лев Николаевич не употреблял слова «пацифизм», которое ещё не стало распространенным в лексике русского языка. Считается, что впервые в прессе оно появилось в июльском номере газеты Times в 1906 году. В Японии древнее слово «хэйва» стало использоваться в том же значении, что слово peace («мир») в английском. Основатель пацифистского журнала «Хэйва», вышедшего в 1889 году, японский поэт конца XIX века Китамура Тококу считал, что в основе понятия и самого направления в Японии лежит учение Толстого. В статье «Граф Толстой» он писал:

«Суть морального учения графа, по-видимому, произошла из Нагорной проповеди Христа. Толстой говорит: 1. Не воюй. 2. Не суди. 3. Не блуди. 4. Не клянись. 5. Не гневайся. Эти проповеди предлагаются в эпилоге его книги, которая называется „Война и мир“. Подобные мысли можно найти и в других его произведениях».

В «Войне и мире» таких проповедей нет, эти принципы Толстой высказывал в романе «Воскресенье», в «Кратком изложении Евангелия» и трактате «В чём моя вера». Но даже при некоторой запутанности Тококу, можно понять, каким колоссальным авторитетом пользовался Лев Николаевич у интеллигенции и пацифистов всего мира.

Находившийся в непрестанном духовном поиске, Толстой зрелый и поздний — это просветитель, пытавшийся спасти человечество. Его обращения к людям приобретают форму манифестов, воззваний, криков души и откровений: «Одумайтесь!», «Не могу молчать!», «Исповедь».

Его слава становится мировой, причём это ещё более редкая слава, чем великого писателя. За всю жизнь Толстой получил более 50 тысяч писем. С ним полемизировал писатель Гилберт Кит Честертон из Англии и восхищался Махатма Ганди из Индии. Ему писали американские темнокожие и искалеченные прусскими походами немецкие солдаты, и он включал их письма в статьи. Люди обращались к Толстому как гуру, светочу надежды, учителю нравственности и ближайшему аналогу святого в неспокойном мире, всё быстрее катящемуся в пропасть двух мировых войн.

«Всеобщие вооружения государств друг перед другом неизбежно должны привести их к бесконечным войнам или к всеобщему банкротству, или к тому и другому вместе; не могут не знать, что кроме безумной, бесцельной траты миллиардов рублей, то есть трудов людских на приготовления к войнам, в самих войнах гибнут миллионы самых энергических, сильных людей в лучшую для производительного труда пору их жизни (войны прошлого столетия погубили 14 000 000 людей)».

Все эти предостережения вызывали ненависть власти, всё менее устойчиво сидевшей на штыках. Этот «неправильный» граф в косоворотке, который в 90‑е годы во время голода, долго замалчиваемого правительством, взял в свои руки дело помощи голодающим, был неудобен правящей верхушке. Представитель раскритикованной Толстым Русской православной церкви Иоанн Кронштадский «по-христиански» молился о его смерти, вероятно, надеясь, что кто-то из религиозных фанатиков убьёт мятежного писателя:

«Господи, умиротвори Россию ради церкви твоей, ради нищих людей твоих, прекрати мятеж и революцию, возьми с земли хульника твоего, злейшего и нераскаянного Льва Толстого…»

Толстой получал не только письма поклонников, но и многочисленные угрозы расправы и предложения самому наложить на себя руки, пока до него не добрался какой-нибудь черносотенный «Союз Михаила Архангела». Слава всегда имеет обратную сторону. Ненависть подобных персонажей к Толстому перебралась в XX век.

Маргинальный писатель Григорий Климов, автор ксенофобных, гомофобных, евгенических, конспирологических и других «вменяемых» теорий, в книге «Протоколы советских мудрецов» (название отсылает к подложному документу 1903 года, созданному черносотенными организациями для возбуждения национальной ненависти) яростно доказывает, что Толстой шёл «к дьяволу», в отличие от антисемита Достоевского, который, напротив, «шёл к Богу».

К чести Толстого, угрозы и истероидное поведение ненавистников не могли поколебать его уверенности и спокойствия. Напомним, что этот человек получил медаль «За храбрость».

Толстовство, которое сам писатель отказывался признавать «учением», можно считать видом субкультуры. Его ассоциируют с анархо-пацифизмом, христианским анархизмом, хиппи и панк-движением. The New Yorker описывал толстовскую коммуну в английском Степлтоне, существовавшую в 2016 году.

Да, слава мировая и в веках, во времени и пространстве.

Толстой использовал её для активной антивоенной деятельности. Он откликался на все возникающие конфликты: Итало-абиссинскую, Испано-американскую войну за Кубу и Филиппины, Англо-бурскую и Русско-японскую войны.

К авторитету Толстого обращались устроители мирных конгрессов и конференций. Австрийская писательница и активная участница пацифистского движения баронесса Берта фон Зуттнер, вдохновившая Нобеля на создание легендарной премии и ставшая первой, кто получил премию мира, просила Толстого прислать «одну-две строчки» в поддержку деятельности «Всемирной лиги мира». На писателя произвёл большое впечатление роман фон Зуттнер «Долой оружие!». Сторонник всеобщего равенства, Толстой считал несправедливым положении женщин в обществе. Хотя во времена сегодняшнего феминистского ревизионизма Толстого упрекают в мизогинии, в письме Зуттнер он отметил важность работы женщин-писательниц:

«Я очень ценю ваше произведение, и мне приходит мысль, что опубликование вашего романа является счастливым предзнаменованием.

Отмене невольничества предшествовала знаменитая книга женщины, госпожи Бичер-Стоу; дай Бог, чтобы ваша книга предшествовала уничтожению войны».

В продолжении письма Толстой высказывает скепсис по поводу бытовавшей тогда идеи создания международных третейских судов как действенного средства «для уничтожения войны». Так какое же средство предлагал Толстой? Он считал, что единственное возможное из них — воспитание совести в человеке.

В начале XX века на фоне участившихся военных конфликтов пацифисты не могли не видеть, что их активная деятельность ни к чему не приводит. С началом Русско-японской войны, в 1904 году, французский писатель-академик Жюль Кларети опубликовал в парижской газете обращение к Толстому:

«Пророк добра, вы поучаете людей жалости, а они отвечают вам, заряжая ружья и открывая огонь! Не смущает ли это вас, несмотря на твёрдость ваших убеждений, и не разочаровались ли вы в человеке-звере? Вот это-то я и хотел бы услышать от вас, дорогой и великий учитель!»

Тут бы написать что-то оптимистичное в духе Толстого, который надеялся на победу мира, по крайней мере, говорил в том же 1904 году:

«Сознание зла, ненужности, нелепости войны, всё более проникает в общественное сознание: так что, может быть, близко то время, когда войны станут невозможны, никто не станет воевать».

Надежды Толстого пока не оправдались, и оптимизм тут может быть только исторический. После Второй мировой войны была принята Всеобщая декларация прав человека. По сравнению с кровавой вакханалией «охоты на ведьм», изуверствами опричнины, безумием религиозных войн, да и всей нескончаемой вивисекторской историей мира, сегодняшний день представляется гуманным и цивилизованными. Это не было бы возможно без мыслителей и деятелей, подобных Толстому.

Подробнее о пацифистских взглядах писателя мы рассказывали в материале «„Уклонися от зла и сотвори благо“: философия ненасилия Льва Толстого».