Февральская революция снесла многие запреты, существовавшие при старом режиме. Не стала исключением и сфера печатного слова: правительственная цензура пала, а тираж книг и газет значительно вырос. Военная цензура сохранилась, но распространялась только на фронт.

В одночасье в моду вошла политика. Люди различных званий и профессий желали как можно скорее овладеть ранее запретной темой, чтоб быть активными и сознательными гражданами «свободной России». Отсюда — взлёт спроса на продукцию, связанную с политической деятельностью.

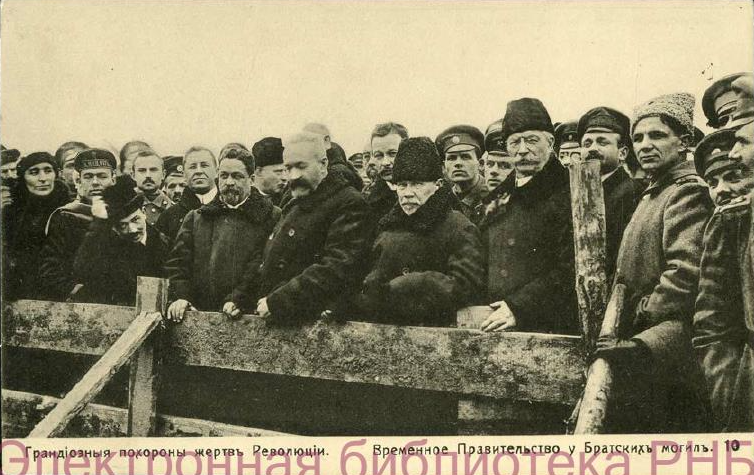

Рынок ответил предложением массовой политической печати (газет, брошюр, листков, словарей), призванной помочь гражданам разобраться во множестве вопросов. Также появились почтовые карточки, значки, кинокартины и театральные пьесы, ноты и граммофонные пластинки, которые так или иначе относились к революционной теме.

VATNIKSTAN рассказывает, что значили для читателей 1917 года газеты, брошюры и книги, как предприниматели реагировали на всплеск спроса на печать и политику и какую продукцию предлагали потенциальному покупателю.

Материал подготовил Рауф Шумяков, магистрант факультета истории ЕУСПб, в рамках проекта PETROWORKERS, освещающего историю России и промышленного Петербурга через рабочую тематику.

Февральское восстание и газетный голод

Начало массовых демонстраций в Петрограде 23 февраля 1917 года очень скоро привело к прекращению регулярного выпуска большинства газет в столице. Исключение составили «Известия», издание которых было инициировано 27 февраля Комитетом петроградских журналистов при Государственной думе с целью информирования населения о происходящем в столице, и «Известия Петроградского Совета рабочих депутатов», первый номер которых вышел 28 февраля. Многие печатники бастовали вместе с другими рабочими. События, в свою очередь, развивались очень быстро, и отсутствие газет привело к информационному вакууму.

Вплоть до начала регулярного выхода газет 5 марта ситуация в столице обозначалась как «газетный голод», ходили разные слухи и толки. Поэтесса Зинаида Гиппиус 26 февраля 1917 года записала в дневнике:

«День чрезвычайно резкий. Газеты совсем не вышли. Даже „Новое время“ (сняли наборщиков)».

5 марта, когда наконец появились первые газеты, покупатели яростно набросились на них, желая узнать последние новости. Многие современники запечатлели этот момент. Гиппиус писала:

«Вышли газеты. За ними — хвосты».

Алексей Ремизов отмечал:

«Сегодня вышли все газеты. <…> Стоял сегодня в хвосте за газетами. Небывалая вещь — газетный хвост».

Писатель Михаил Пришвин вспоминал:

«В ожидании первых газет длинная очередь. И когда они вышли, то все с разных <…> весь день, возвращаясь домой, пуками, как носят вербу, цветы, несли газеты, кто какие добыл».

Историк Георгий Князев рассказывал:

«За день набрал несколько газет, листков, плакатов. Отклеивая вечером один плакат, за которым охотился долгое время днём, озирался: а вдруг заподозрят, что я нарочно или из-за озорства срываю? Не разделаешься потом».

Пресса революции и её читатель

Остановимся на газетном репертуаре 1917 года. До революции, по сложившейся в историографии классификации, существовало три сегмента периодических изданий: «большая»[1], «малая»[2] и «копеечная»[3] пресса, — каждый из которых ориентировался на читательскую аудиторию определённого образовательного уровня и культурных запросов. Помимо этого, существовали ведомственные издания: «Правительственный вестник», «Церковный вестник», «Ведомости общественного градоначальства». После Февральского переворота растут в первую очередь ведомственные и партийные издания — возникают всевозможные «Известия»: Советов, солдатских и рабочих комитетов, армий, профессиональных союзов и тому подобных. Партии организуют выпуск собственных изданий — как в столицах, так и в провинции, тогда как до революции партийной печати в строгом смысле не существовало. Даже газета «Речь», издававшаяся партией кадетов, позиционировала себя как «внепартийную».

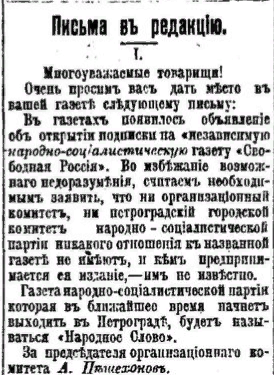

Интересным явлением, отразившим рыночную конъюнктуру — политизацию читателя, а вслед за ним и печати, — стала мимикрия периодических изданий, выходивших ранее или вновь образованных, под газеты левой ориентации. Подобно хамелеонам, непартийная пресса заявляла о приверженности социализму либо даже присваивала «лейблы» и лозунги той или иной социалистической партии. Так, копеечная «Маленькая газета», кумир городского простонародья, в 1917 году превратилась в «орган внепартийных социалистов». Неоднократно различным левым партиям приходилось опровергать связь с новообразованными газетами. Так случилось и 9 мая: народно-социалистическая партия отреклась от выходившего с 6 мая в Петрограде «независимого органа народно-социалистической мысли» «Свободная Россия».

Тиражи газет, последовательно увеличивавшиеся с началом Первой мировой войны, стремительно росли после Февраля. Агент пароходства «Самолёт» в Москве Никита Окунев 13 марта записал в дневнике:

«Сегодняшний номер „Русского слова“, по заявлению редакции, печатается в количестве 1 013 000 экземпляров. Каков тираж этой газеты!»

В 1917 году максимальный тираж «Русского слова», крупнейшей газеты в России начала XX века, доходил до 1,2 миллиона, тогда как после революции 1905–1907 годов достигал разве что 250–300 тысяч экземпляров. Тиражи прочих наиболее заметных газет в 1917 году колебались в пределах от 30 до 200 тысяч экземпляров. Этот рубеж преодолевали только «Русское слово» (в 1916 году тираж составлял более 700 тысяч экземпляров), «Известия Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов» (максимальный тираж — 215 тысяч) и «Биржевые ведомости» (420 тысяч).

Очевидно, газет стало больше, но много ли было грамотных, способных эти газеты прочесть? По подсчётам историка Бориса Миронова, в 1917 году среди лиц старше девяти лет были грамотны 42,8%. В сельской местности уровень грамотности тогда же составлял 37,4%[4]. В городах грамотных было больше[5].

Однако грамотность только тогда имеет значение, когда ею пользуются. Число читающих не может быть приравнено к числу грамотных. С другой стороны, даже неграмотные могли быть приобщены к печатному слову — в крестьянской среде распространёнными были коллективные читки газет и книг. Сельские мигранты приносили подобную практику с собой в города. В дни Февральского переворота вслух читали повсеместно. Композитор Сергей Прокофьев отмечал в дневнике:

«Господин в очках читал народу социалистический листок».

Георгий Князев писал:

«На обратном пути у аптеки (угол 12‑й линии) какой-то мальчик читал листок газеты. Несколько человек слушали. Он читал тихо и плохо. К тому же и снег, падая, хлопьями, покрывал печать. Я вызвался почитать погромче. Мне передали газету. Это были „Известия“ 1 марта № 3. В них сообщалось о новом правительстве. <…> Снег падал хлопьями. Толпа все росла, слушая чтение».

Николай Окунев также запечатлел коллективную читку:

«Опять на площадях кружки и среди них чтение каких-то листков».

Следовательно, применительно к 1917 году мы можем лишь констатировать возросший спрос на печать, широкое распространение чтения как индивидуального, так и коллективного, однако не в состоянии очертить границы этих процессов.

Какие группы и слои общества в 1917 году были вовлечены в сферу политического чтения? Этот вопрос также нельзя решить однозначно.

Известно, что с первых дней революции в обсуждение политических проблем втягивается армия. Хрестоматийным является случай, описанный американским журналистом и левым активистом Джоном Ридом:

«Мы приехали на фронт в XII армию, стоявшую за Ригой, где босые и истощённые люди погибали в окопной грязи от голода и болезней. Завидев нас, они поднялись навстречу. Лица их были измождены; сквозь дыры в одежде синело голое тело. И первый вопрос был: „Привезли ли что-нибудь почитать?“»[6].

Активно политизировался рабочий класс — в том числе и через печать. Газеты реагировали на интерес потребителей. «Петроградский листок» — «малая» газета, рассчитанная на дворников, прачек, кучеров, рабочих и прочий «мелкий люд» столицы, — откликнулась на запрос большим вниманием к съездам и заседаниям политических и общественных организаций. Издание наблюдало как за крупными и касающимися значительного числа горожан (Петроградский совет, Городская дума), так и узкопартийными событиями. Так, в апреле издание рассказывало о съезде трудовой партии, далеко не лидера на политической арене того времени. «Маленький человек» мог напрямую заявлять о своём интересе, который, однако, был довольно расплывчатым. В номере от 29 марта 1917 года «Маленькая газета» засвидетельствовала:

«Подавляющее большинство писем от наших читателей заключает просьбу выслать книги, да не то чтобы какой-нибудь одной партии, а всех, чтобы своим умом разобраться».

Спрос на политику и ответ рынка

Мгновенно после падения монархии возник запрос на политическую книгу, который взялись удовлетворить в первую очередь партийные группы. Стали распродаваться остатки литературы, изданной в 1905–1907 годах. Популярностью пользовались словари и «толковники» политических терминов, сборники революционных песен, речи и биографии известных политиков, различного рода «революционные» открытки.

Однако партийные издательства не справлялись с лавинообразным увеличением спроса. Как в мае писала газета социалистов-революционеров:

«Спрос на наши книги, брошюры и газеты колоссален и растёт с каждым днём, с каждым часом. Но, несмотря на самое крайнее напряжение сил, с каждым днём и с каждым часом мы становимся всё менее и менее способными удовлетворить его»[7].

Куда более успешным на ниве политического просвещения и книжной промышленности оказался «частник». По данным Книжной палаты, в 1917 году эсеры выпустили 15,1% общего массива политической литературы, социал-демократы — 8,7%, кадеты — 4,8%, в то время как беспартийные издательства — 71,4%[8]. «Книжный рынок, застигнутый врасплох, не мог сразу угнаться за читателем и на первых порах мобилизовал запасы популярной литературы, уцелевшие от 1905 года. Но эти запасы быстро иссякли и все сколько-нибудь значительное в настоящее время уже раскуплено. На выручку книгопродавцам пришли издатели и в течение полутора-двух месяцев наводнили рынок целым потоком политических брошюр, которые сыплются теперь на читателей как из рога изобилия и… всё же раскупаются нарасхват», — констатировал современник[9].

Доминирование частного издателя, устремившегося в прибыльную сферу, стало фактом как для столиц, так и для окраин. В Сибири внимательный наблюдатель передавал услышанный разговор:

«Книга — это теперь очень хороший товар — слышал я от людей, которые никаких книг, кроме „гроссбухов“[10], не признавали… О книге говорят у „Медведя“, как говорят о коже, угле, стали и мануфактуре. Как о „товаре“, с которым стоит считаться, на котором можно даже „спекульнуть“…»[11].

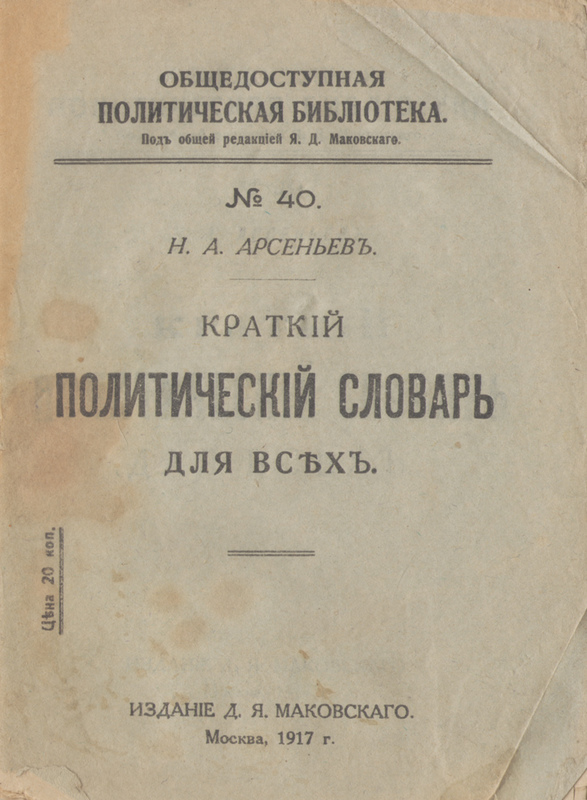

В сжатые сроки возникло множество «актуальных» книгоиздательских серий: «Библиотека Великой русской Революции», «Общедоступная народная библиотека», «Солдатский Университет», «Общедоступная политическая библиотека» и других. Показательную гибкость проявил книгоиздатель Николай Карбасников. До революции предприниматель специализировался на художественной литературе, гуманитарной и учебной книге[12], а в 1917 году учредил серию брошюр «Библиотека свободного гражданина»[13]. В мартовские дни предприимчивые книгопродавцы даже на издания, совершенно не имевшие никакой связи с революцией, вешали надпись «Была запрещена» — и взвинчивали цены. Надо ли говорить, что и такие сочинения, в условиях горячки на все революционное и запретное, были нарасхват.

«Спекуляции» выражались в производстве не только политических брошюр по вопросам государственного устройства, избирательных систем или партийной организации, но и в «выбросе» на рынок литературы на пикантные и «жгучие» темы. Так, популярность получила «порнография», ключом бившая в «Распутиниаде»[14]. В марте на страницах «Петроградского листка» отмечалось:

«Теперь какая-то московская фирма уже широко публикует о порнографической книге, о целой серии книг, прикрываясь тем же Распутиным, и тут же предлагает фотографии специального жанра для любителей»[15].

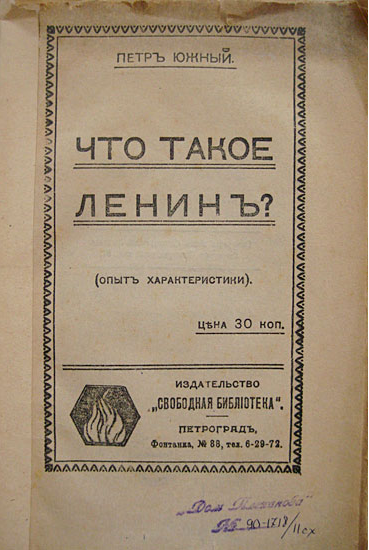

В апреле 1917 года в Петроград вернулась группа политических эмигрантов во главе с Владимиром Лениным. На волне борьбы с «ленинцами», возвратившимися в Россию через территорию враждебной Германии, издательство «Свободная библиотека» выпустило брошюру «Что такое Ленин»[16].

Возвращаясь к всплеску читательского запроса на политическую книгу, брошюру, газету, важно указать на изначально недифференцированный спрос — не владевшие политическими понятиями, многие просто не знали, с какой литературы начать, какую спрашивать. В такой ситуации читатели часто были всеядны — если и делался выбор, то очень смутный. Какая-нибудь группа заинтересовавшихся политикой крестьян вполне могла послать запрос в газету со словами: «Требуем свободолюбивой литературы». Историк Борис Колоницкий отметил:

«Отношение к политической литературе было подчас наивно-доверчивым, источники отражают желание многих читателей сразу и резко путём чтения повысить уровень политической информированности»[17].

В последующие месяцы спрос на печатную продукцию претерпевал изменения. Если часть читателей разочаровывается в книжном потоке, то «всё большее их число относится к литературе более требовательно и критически, требует издания определённого направления и тематики»[18].

Радикальные политические изменения, дополненные информационным голодом февральско-мартовских дней, вызвали ажиотажный, массовый спрос на печатное слово весной 1917 года. Дневники пестрели упоминаниями покупки и чтения газет, охоты за летучими листками и объявлениями, фиксацией и обсуждением прочитанного.

В первые послефевральские дни возникали спекуляция газетами. Тиражи изданий росли, на свет рождалось множество периодики, прежде всего партийной и ведомственной — «Известий» союзов и комитетов. Объяснение следует искать в неординарности социальных изменений, постоянном потоке новостей из мира политики, которые затрагивали каждого.

В этой связи общество стремительно политизировалось. В политическое чтение втягивались социальные группы, ранее не связанные с этой сферой: армия, «низовые городские слои». Стремление разобраться в политических вопросах стало всеобщим. Пресса переполнилась политическими новостями, редакции газет, Советы и комитеты оказывались завалены просьбами о высылке литературы и газетных подшивок. При этом запросы читателей чаще всего были размыты. Спросом пользовались газеты и брошюры всех без исключения идейных направлений, нередко требовали прислать литературу всех партий, «чтобы своим умом разобраться», кто прав.

Потребление печатного слова, связанного с политическим, превратилось в сферу досуга. Рынок отреагировал на спрос обильным выпуском политических словарей, программ и сравнительных таблиц партий, речей и биографий популярных политиков, брошюр на актуальные темы.

Характерным является обращение в эту область не только идейных издателей, но и чистых коммерсантов. Помимо этого, рынок насыщался литературой о старом режиме, ажиотажем пользовалась «Распутиниада», в свет выходили революционные открытки, брошюры на политическую злобу дня.

Первые дни и недели после Февральского переворота можно говорить о преобладании литературы, производителями которой выступали партии. Однако в скором времени рынок политической книги прочно заняли внепартийные издательства и предприниматели, которые воспользовались моментом, чтоб заработать на новомодном явлении.

Рекомендуемая литература

- Дж. Брукс. Грамотность и печать в России, 1861–1928 // Чтение в дореволюционной России: Сб. науч. тр.: [Вып. 1]. Москва, 1992. С. 82–99

- Зинаида Гиппиус. Собрание сочинений. Т. 8. Дневники 1893–1919. Москва, 2003

- Дело народа. Петроград, 1917

- Искры: Иллюстрированный художественно-литературный журнал с карикатурами. Москва, 1917

- Георгий Князев. Из записной книжки русского интеллигента за время войны и революции 1915–1922 гг. // Русское прошлое: Историко-документальный альманах. 1991. № 2. С. 97–199

- Борис Колоницкий. Центры буржуазной печатной пропаганды в Петрограде и их крушение (март — октябрь 1917 г.): дис. … канд. ист. наук. Ленинград, 1987.

- Борис Колоницкий. Символы власти и борьба за власть: к изучению политической культуры российской революции 1917 года. Санкт-Петербург, 2012

- Давид Мандель. Петроградские рабочие в революциях 1917 года (февраль 1917 г. — июнь 1918 г.). Москва, 2015

- Алексей Назаров. Октябрь и книга: Создание советских издательств и формирование массового читателя. 1917–1923. Москва, 1968

- Новая жизнь. Петроград, 1917

- Николай Окунев. Дневник москвича: в 2 кн. Москва, 1997. Т. 1: 1917–1920

- Петроградский листок. Петроград, 1917

- Александр Посадсков. Сибирская книга и революция. 1917–1918. Новосибирск, 1977

- Михаил Пришвин. Дневники. 1914–1917. Кн. 1. Москва, 1991

- Сергей Прокофьев. Дневник 1907–1933: в 3 т. Paris: 2002. Т. 1: 1907–1918

- Абрам Рейтблат. От Бовы к Бальмонту и другие работы по исторической социологии русской литературы. Москва, 2009

- Алексей Ремизов. Дневник 1917–1921 / подг. текста Аллы Грачёвой и Егора

- Резникова; вступ. заметка и коммент. Аллы Грачёвой // Минувшее: Исторический альманах. 16. Москва; Санкт-Петербург, 1994. С. 407–549

- В. Славская. Книга и революция // Книга и революция. 1920. № ¾

- Геннадий Соболев. Революционное сознание рабочих и солдат Петрограда в 1917 г: Период двоевластия. Ленинград, 1973

Примечания

- «Новое время», «Русское слово», «Речь», «Биржевые ведомости» и другие.

- «Петроградский листок», «Петроградская газета», «Московский листок» и другие.

- «Газета-копейка», «Листок-копейка», «Маленькая газета» и другие.

- Указано по: Абрам Рейтблат. От Бовы к Бальмонту и другие работы по исторической социологии русской литературы. Москва, 2009. С. 284.

- «В Петрограде, в частности, в начале 1918 года среди мужчин средний уровень грамотности достигал 92% (до 20 лет — 98%, 21–30 лет — 95% и так далее), среди женщин — 70%». Давид Мандель. Петроградские рабочие в революциях 1917 года (февраль 1917 года — июнь 1918 года). Москва, 2015. С. 58, 61 — 62.

- Джон Рид. 10 дней, которые потрясли мир. Москва, 1957. С. 36.

- Екатерина Брешковская, Александр Керенский, Виктор Чернов. Ко всем // Дело народа. 12 мая 1917 года.

- «О доле большевистской („коммунистической“) литературы данных за 1917 года нет». В. Славская. Книга и революция // Книга и революция. 1920. № 3/4. С. 5.

- А. Кудрявцев. Обзор политической популярной литературы // Дело народа. 1917. 4 июня 1917 года.

- Гроссбух — бухгалтерская книга, дающая сводку всех счетов и приходо-расходных операций.

- Омский вестник. 1917. 28 мая. Цитата по: Александр Посадсков. Сибирская книга и революция. 1917 — 1918. Новосибирск, 1977. С. 80 — 81.

- Среди изданий Николая Карбасникова: Леонид Денисов. Белая лилия: (Из записок девочки): Рассказ для маленьких детей. Москва, 1896; Викентий Вересаев. Очерки и рассказы. Изд. 2‑е. Санкт-Петербург, 1899; Справочная книжка французских неправильных глаголов: пособие в фундаментальных и ученических библиотеках. Изд. 12‑е. Петроград, 1914.

- К примеру: Владимир Динзе. Что такое автономия? Петроград, 1917; Сергей Тхоржевский. Государственный строй Англии. Петроград, 1917; Сергей

Вознесенский. Профессиональные союзы рабочих. Петроград, 1917; Лев Клейнборт. О партиях и партийности. Петроград, 1917. - «Распутиниада» — тексты и образы, посвященные Григорию Распутину. Тема Распутина и его влияния на императорскую семью, якобы существовавшей любовной связи с императрицей Александрой Фёдоровной, в 1917 году оказалась одной из самых популярных в российском обществе.

- Под шумок // Петроградский листок. 20 марта 1917 года.

- Пётр Южный. Что такое Ленин? (Опыт характеристики). Петроград, 1917.

- Борис Колоницкий. Центры буржуазной печатной пропаганды в Петрограде и их крушение (март — октябрь 1917 г.): дис. … канд. ист. наук. Ленинград, 1987. С. 54.

- Борис Колоницкий. Центры буржуазной печатной пропаганды в Петрограде и их крушение (март — октябрь 1917 г.): дис. … канд. ист. наук. Ленинград, 1987. С. 57.

Читайте также «„Сажай и властвуй“: сатирические журналы Первой русской революции».