До Октябрьской революции военное духовенство играло важную роль в вооружённых силах Российской империи. Священники нередко рисковали жизнью, выходя на передовую во время боевых действий. Так было и во время Русско-японской войны.

Официально Русская православная церковь поддержала мирскую власть, хотя многие религиозные деятели критиковали политические решения на Дальнем Востоке. Тем не менее священники на фронте и в тылу выполняли свой долг: поддерживали боевой дух солдат и проводили христианские обряды.

VATNIKSTAN рассказывает, какими причинами представители РПЦ объясняли войну, как церковь помогала раненым, а также какую важную задачу взяла на себя православная миссия в Японии.

Церковь о причинах войны и неудач России

Когда началась война с Японией, во всех православных храмах империи зачитали манифест Николая II и отслужили молебны о даровании победы русскому воинству. С первых дней церковь призывала паству не жалеть себя для защиты отечества. «Тульские епархиальные ведомости» обратились к читателям:

«Служить Русской земле можно, только любя её. Прошла пора хвастливого квасного патриотизма. Приспело время работы во имя национальных идеалов. Русские люди не хотят войны. Бог судил войну, и мы будем воевать, будем уже говорить о войне, а не о мире».

«Россия знает, что тяжёлые испытания посылаются Богом за какие-либо прегрешения наши. И в народе возникло чувство покаяния, храмы переполнились молящимися. Не похвальбой, не шовинистическими криками должны мы в эту минуту провожать наши войска на подвиг, но с сознанием, что нет победы без воли Божьей».

Однако некоторые церковнослужители видели причины войны не только в «господней воле», но и объяснили происходящее с позиций геополитики. В тех же «Тульских епархиальных ведомостях» писали:

«Война России с Японией — историческая необходимость. Столкнулись интересы двух держав. Россия давно движется на Восток, туда, к дальнему океану, где дальновидные политики видят будущее России. <…> необходимо, для независимости от давления других держав, стать твёрдой ногой на восточной окраине России, у Тихого океана. Только тогда откроется нам „окно в Азию“».

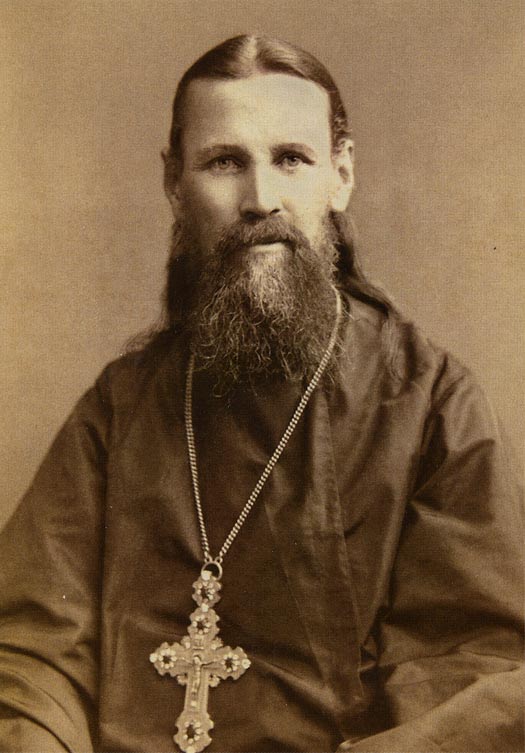

Причины поражений в войне на Дальнем Востоке большинство священников трактовали как наказание народа и властей за грехи. Именно эта позиция преобладала в проповедях, выступлениях духовенства в газетах и журналах. В частности, святой Иоанн Кронштадтский писал в дневнике:

«Вождь нашего воинства Алексей Николаевич Куропаткин оставил все поднесённые ему иконы в плену у японцев − язычников, между тем как мирские вещи все захватил. Каково отношение к вере и святыне церковной! За то Господь не благословляет оружия нашего и враги побеждают нас. За то мы стали в посмеяние и попрание всем врагам нашим».

В слове «О страшном поистине Суде Божием, грядущем и приближающимся» Иоанн Кронштадтский говорил:

«…от неверия в Бога, упадка нравственности, от бессмысленного толстовского учения не противься злу, следуя которому сдался на капитуляцию Порт-Артур, военные суда сдаются в постыдный плен со всем инвентарём».

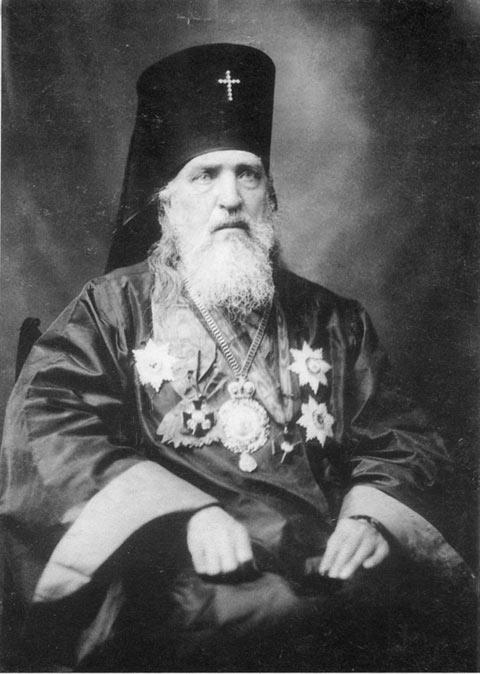

Впрочем, не все представители церкви соглашались с такой трактовкой событий. Были и те, кто видел причины поражения в ошибках правительства, неготовности к войне вооружённых сил и государства в целом. Например, известный миссионер Николай Японский (Касаткин), основавший православную церковь в Японии, прямо обвинял русское правительство в жадности и не говорил откровенно:

«А русскому правительству всё кажется мало, и ширит оно свои владения всё больше и больше; да ещё какими способами! Маньчжурией завладеть, отнять её у Китая, разве доброе дело? Ну вот и пусть теперь хвалятся своим неслыханным позором поражения. Очевидно, Бог не с нами был, потому что мы нарушили правду».

Несправедливую, по его мнению, войну Николай Японский называл «нечистым актом русского правительства», потому она и «привела страну к бедствию». Священник-либерал Григорий Петров, выступавший с проповедями в газете «Русское слово», видел истоки неудач на фронтах в бесправии и отсталости угнетённого русского народа, отрыве его от благ цивилизации:

«Говорят, будто вся причина неудачливой войны нашей с японцами в том, что мы, русские, не были готовы для серьёзной войны на Дальнем Востоке? <…> Для борьбы с иным серьёзным врагом мы готовы? На мировом рынке торговли и промышленности мы готовы для серьёзной экономической борьбы? В борьбе с царящим в стране народным невежеством, с растущим повсеместно разорением и обнищанием крестьянства мы готовы серьёзно? Вооружены как следует: собрали и собираем лучшие силы?»

Петров в обращении к читателям в честь наступления 1905 года говорит, что война противна человеческой природе, что её можно объяснить рационально, но нравственно, с позиций человеческой и христианской этики — невозможно. Проповедник считал, что истребление людей друг другом угодно дьяволу, но не богу:

«Как могло вообще начаться подобное кровопролитие? Как на вершине цивилизации может быть война? Разумом, интеллектом понять и объяснить можно. Но как это примирить с сердцем. Как оправдать чувствами? Как доказать, что цивилизация вправе направлять волю народа на взаимное истребление?»

«Торжество культуры, век цивилизации и семидневные бои с сотнею тысяч трупов — ведь это же кошмар!»

Священник приходит к выводу, что в «кровавом пожарище на Дальнем Востоке» виноват не только русский народ, но и всё человечество. И русскому народу необходимо не гордиться мнимой богоизбранностью, а чистосердечно покаяться в прегрешениях:

«И не гордою, надменною похвальбою нам следует ответить на роковой урок истории, не самоуверенным и дерзким утверждением: „С нами Бог!“ Бог-то, несомненно, с нами, как равно и со всеми другими народами вообще, да мы-то с Богом ли?»

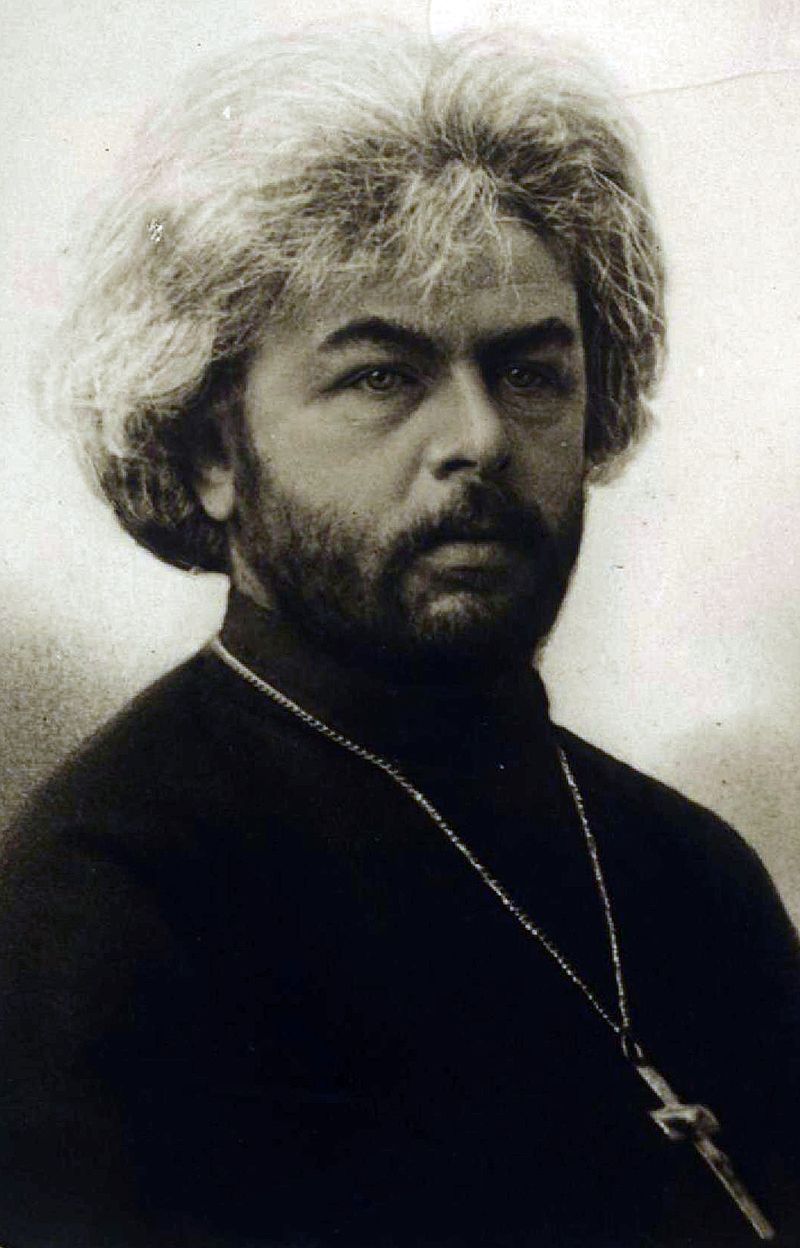

Участвовавший в войне полковой священник Митрофан Сребрянский был убеждённым монархистом. Однако и он признавал, что русские вооружённые силы не готовы к войне, коммуникации растянуты, а воевать на отдалённой от центра территории очень трудно:

«Не знаю, как бы другая чья-нибудь армия выдержала себя здесь, сознавая, что поддержка придёт очень не скоро, да и воюя-то среди чуждого народа, китайцев. А мы, скверные, никуда не годные, „кое-какие“, по приговору своих и чужих судей, хотя чужие, кажется, меньше, чем свои, замечают у нас грехи и судят…»

Священники на фронте и в тылу

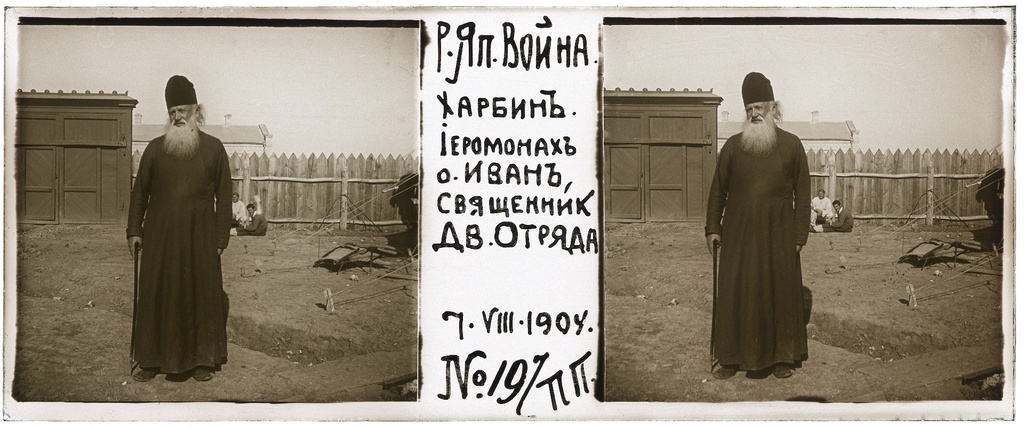

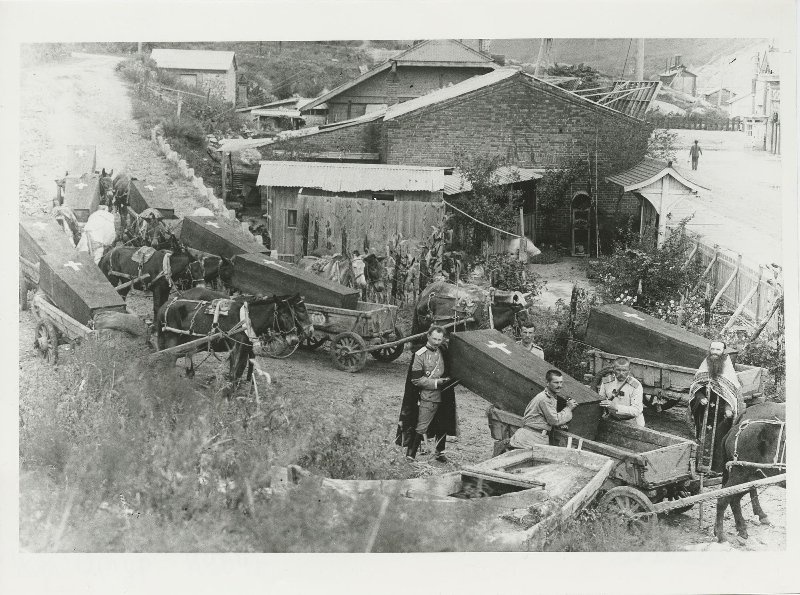

Военные священники служили в штате каждого полка и на всех больших кораблях. Нередко также у полков были свои храмы и походные часовни. И во время Русско-японской войны представители церкви выполняли долг: проводили причастия и другие обряды, соборовали раненых и больных, поддерживали умирающих в последние часы.

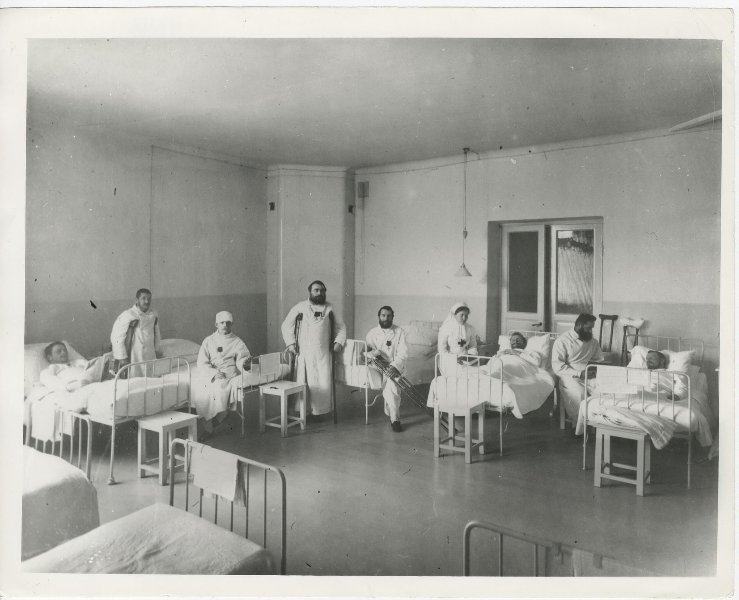

Чтобы поднять боевой дух воинства, капелланы не только обращались к солдатам и офицерам с проповедями, но и сами выходили на передовую. Участник Цусимского сражения Владимир Семёнов вспоминал, что иеромонах Назарий с тяжёлым ранением осенял моряков крёстным знамением до тех пор, пока не потерял сознание. Каждый день в действующей армии и на флоте священники служили молебен «О даровании победы». Во время утренних и вечерних молитв поминали «воинов, на поле брани за Веру, Царя и Отечество живот свой положивших». Некоторые священники помогали медикам в госпиталях заботиться о раненых.

В тылу тоже кипела работа. В Сибири и Европейской части России при храмах на деньги приходов и пожертвования благотворителей устраивались лазареты для раненых. Давали кров пострадавшим и большие монастыри. Часто в монастырских и приходских госпиталях солдат и матросов не только лечили, но и обучали грамоте и счёту. При церковных лазаретах открывались библиотеки с литературой разных жанров, но с преобладанием духовной. Часть тяжелораненых и получивших инвалидность воинов оставалась на попечении монастырей и приходов после выхода из госпиталей. Семьям погибших и раненых помогали как церковные общины, так и отдельные люди. Частные благотворители не ограничивались разовыми пожертвованиями, а заботились о подопечных длительное время.

Церковь также помогала военнопленным. Главную роль здесь сыграла Русская православная миссия в Японии, созданная епископом Николаем Японским. Миссионеры ухаживали за могилами русских воинов в Китае и Японии, а на пожертвования возводили часовни и памятники на кладбищах.

В Русско-японскую войну церковь стала одной из опор общества и армии. Упомянутые факты доказывают, что отдельные представители РПЦ не поддерживали официальную позицию властей и духовенства. Однако государство строго контролировало церковнослужителей, и откровенных протестов против политической воли самодержавия не было. В послании апостола Павла говорится: «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога», — и духовное сословие следовало этому постулату. Священники могли расходиться в оценках причин войны, но церковь не оставалась в стороне: помогала раненым, семьям пострадавших и погибших.

Дополнительная литература

- Владислав Аксёнов. Русский мир и клир. Почему к 1917 году россияне разочаровались в церкви.

- Деятельность Русской православной церкви на фоне событий Русско-японской войны 1904–1905 годов. Выпускная квалификационная работа обучающегося по направлению подготовки 48.04.01 Теология заочной формы обучения, группы 87001556 Мартынова Дениса Николаевича

- Михаил Шкаровский. Русская Православная Церковь в XX веке spbda.ru

- Елена Ледовских. Русская православная церковь и государство в начале XX века. www.vestnik.vsu.ru

Читайте также «Русская православная церковь во время Революции 1905–1907 годов».