«Всё идёт по плану» — это подкаст режиссёра Владимира Козлова об СССР. Основываясь на собственных воспоминаниях, автор рассказывает о жизни в СССР, развеивает мифы и опровергает фейки. Сегодня мы публикуем текстовую версию выпуска, посвящённого молодёжным бандам в СССР — почему по индустриальным советским городам не стоило ходить в одиночку, откуда произошло слово «гопник» и многое другое.

Привет! Это — Владимир Козлов с новым эпизодом подкаста «Всё идёт по плану».

В середине 50‑х мой отец окончил Могилёвский машиностроительный техникум, и по распределению его направили в город Рыбинск, тогда называвшийся Щербаков — на завод дорожных машин министерства строительного и дорожного машиностроения.

В первый вечер он с соседями по общаге — такими же выпускниками техникумов, прибывшими на завод работать мастерами? — вышли прогуляться по центру города. Ребята обратили внимание на то, что прохожие стараются идти поближе к проезжей части и, соответственно, подальше от кустов и деревьев. Они спросили у местных, в чём дело, и им ответили: «Потому что урки нападают и тянут в кусты, а там грабят». После этого они выходили в город только большой компанией. Когда я услышал от отца эту историю, я спросил у него: «К вам когда-нибудь кто-нибудь привязывался? — Обычно нас было много, только раз по-настоящему пристали, — ответил он. — Но мы от них отбились — кастетами и финками».

Такой была реальность среднего размера индустриального советского города 50‑х годов. Уровень криминализации был высоким в СССР практически всегда, несмотря на громкие заявления властей о прогрессе в искоренении преступности по мере движения к социализму.

Полностью доверять советской статистике преступности я бы не стал, тем более что число зарегистрированных преступлений стали фиксировать только с 1961 года, а до этого статистика велась только по осуждённым. Но даже согласно официальной статистике начиная с 1966 года и вплоть до распада СССР происходит рост общеуголовной преступности, и каждые пять лет прирост средних коэффициентов преступности почти удваивался.

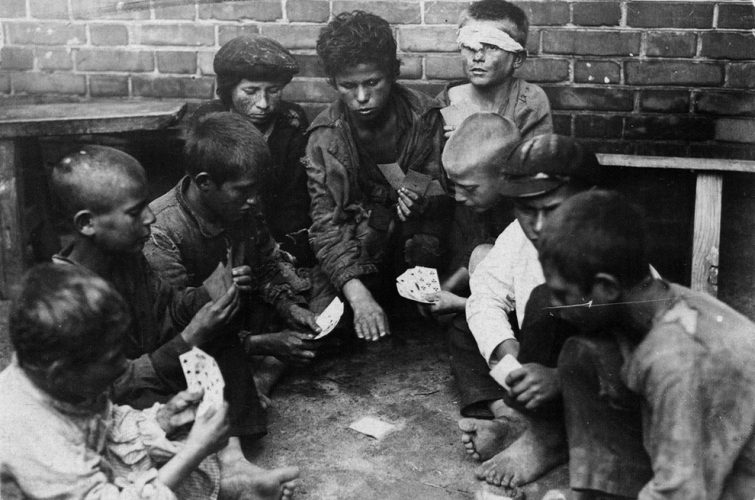

Подростково-молодёжная преступность также существовала во все советские периоды — при этом пики её приходились на периоды катаклизмов в стране. Первым таким периодом были 20‑е годы, когда после революции и Гражданской войны миллионы детей остались сиротами и вступили в ряды беспризорников, заполонивших крупные города — там было проще прожить, побираясь или воруя.

В 1921–1922 годах общее число беспризорных детей в России достигло, по разным оценкам, от четырёх до семи миллионов. После этого, в результате некоторой нормализации ситуации в стране и одновременно установления более жёсткого контроля государства над всеми сферами жизни, количество беспризорников в СССР начало сокращаться. Но только в середине 30‑х советские власти отрапортовали о «полностью завершённой ликвидации детской беспризорности». Правда, уже через несколько лет началась её новая большая волна, вызванная Великой Отечественной войной.

С беспризорниками начала 20‑х связана одна из главных версий происхождения слова «гопник». В 1918 году советская власть конфисковала здание гостиницы «Большая Северная» в Петербурге — сейчас она называется «Октябрьская», это известное здание прямо напротив Московского вокзала. В гостинице устроили Городское общежитие пролетариата — сокращённо ГОП, — но селили в ней не пролетариев, а беспризорников. Жители ГОПа занимались в округе — в основном в районе Московского вокзала и Лиговского проспекта — мелким криминалом и, по некоторым источникам, были прозваны гопниками. Слово «гопник» в качестве синонима к слову «блатной», к моему удивлению, знала даже моя бабушка — 1915 года рождения, — хотя услышал его от неё я лишь раз.

Якобы альтернативная версия — согласно которой слово гопник происходит от понятия «гоп-стоп», уличный грабёж, — мне не кажется такой уж «альтернативной». Жители городского общежития пролетариата как раз гоп-стопом и занимались, и само слово «гоп-стоп», а заодно и «гопник» могло появиться как раз в связи с их деятельностью.

В 80‑е годы слово «гопник» популяризировала неформальная, субкультурная молодёжь, которой от этих самых гопников доставалось за длинные волосы и прочие попытки выделиться своим видом из толпы. В таком значении — молодые люди с криминальными наклонностями, часто, но необязательно являющиеся участниками группировок — я и буду употреблять здесь это слово.

Замечу ещё, что субкультурой гопников я никогда не считал и не считаю, это скорее социальная группа, образ жизни и набор моделей поведения. Главное отличие от субкультур в том, что у гопников нет самоидентификации: они не называют себя гопниками, это уничижительное, отчасти оскорбительное прозвище, которое им дали.

Но в рамках сегодняшнего эпизода меня интересуют не особенности поведения и идеология гопников, а территориальные молодёжные группировки и драки «район на район».

О причинах феномена межрайонных драк написаны целые серьёзные научные исследования. Процитирую одно из них — «Делинквентные группировки в современной России» авторов Салагаева и Шашкина.

«Потребность в рабочей силе стала причиной массовой миграции сельского населения в большие города. Многие из участников великих строек ХХ века сохранили сельские нормы, ценности и традиции, перенеся их в трансформированном виде в урбанизированную среду. Одной из таких традиций были драки деревня на деревню, в которых принимала участие бОльшая часть мужского населения. Второе поколение мигрантов адаптировало данную традицию к городским условиям. Переселение бывших сельских жителей из бараков в новостройки, произошедшее в 1960–1970‑х годах в связи с масштабным жилищным строительством, привело к тому, что молодые жители дворов или коробок начали защищать свою территорию, устраивать драки стенка на стенку, улица на улицу и т. п.».

Примерно то же самое я наблюдал в 80‑е годы на Рабочем посёлке Могилёва — районе, созданном специально для жителей близлежащих заводов и фабрик в период индустриализации. Единственным отличием было то, что жили эти люди, приехавшие из деревень и устроившиеся на завод искусственного волокна или лентоткацкую фабрику, в основном не в панельных коробках, а в частном секторе — в таких же деревянных домах, что и в родной деревне. При этом сохранять элементы и понятия деревенского образа жизни было ещё проще. О своей школе и одноклассниках — как правило, городских жителях во втором поколении, — я рассказывал первом эпизоде подкаста «Здесь десять классов пройдено…».

Итак, идея о том, что традиция драк деревня на деревню была перенесена на городские районы, вполне имеет право на существование. Правда, я ни разу не слышал, чтобы кто-то говорил: мой дед дрался за свою деревню. Но помнить и знать это не обязательно.

Важнее — примитивный менталитет, разделение всех людей на своих и чужих и агрессия по отношению к чужим, выплёскивавшаяся на жителей других районов.

Ещё одной причиной межрайонных драк можно считать отсутствие альтернативных вариантов досуга: на Рабочем посёлке, например, не было не то что кинотеатра (их всего было несколько в городе), но даже клуба или дома культуры. Не было кафе, спортивных секций.

К 80‑м годам добавились ещё две причины молодёжного криминала в принципе и межрайонной движухи как одной из его форм: полный коллапс коммунистической идеологии и разложение органов власти, включая силовые, ведущее к потере государством контроля над тем, что происходит.

Идеологический вакуум — не единственная причина того, что подростки сбивались в банды, но это играло свою роль. Если вокруг постоянно врут про успехи на пути строительства коммунизма, а в реальной жизни ты видишь лишь облезлые стены домов и вечно пьяного отца-пролетария, то это способствует делинквентному поведению.

Вспоминаю, что в 80‑е годы вообще было ощущение того, что будущего нет. Никакого коммунизма не будет, а социализм — вот он, вокруг: пустые полки магазинов, выломанные двери подъездов. Какие у тебя перспективы в этой системы? Стать работягой на заводе? Или, просушив мозги пять лет в институте, инженером или учительницей? В этом смысле несколько поколений советских ребят не сильно отличались, например, от сверстников из нью-йоркского гетто. Только в СССР таким гетто были целые спальные микрорайоны в каждом городе.

По мере того как советская система дряхлела, она всё меньше и меньше могла контролировать своих граждан. В 80‑е на весь Рабочий посёлок, растянувшийся на десятки улиц частного сектора, приходился один участковый милиционер.

Помощь добровольной народной дружины была крайне условной — это были, как правило, мужики 40—50 лет, для которых дежурство было формальной повинностью. Большую часть времени они просто сидели в опорном пункте, смотрели телевизор и играли в карты и лишь изредка проходили по окрестным улицам. Их никто всерьёз не воспринимал и не боялся.

Могилёв к тому времени был поделён на два десятка враждовавших друг с другом районов. Они, как правило, совпадали с неформальным географическим делением города.

Рядом с Рабочим посёлком, за железнодорожным переездом, по дороге в пригородную деревню Тишовка — посёлок Ямницкий. В моё время в межрайонных разборках он, как правило, не считался отдельным районом, потому что учились тамошние пацаны в 28‑й школе на Рабочем.

Ближе к центру — «Менжинка», названная по улице Менжинского. Чуть в стороне, у к железнодорожной станции Могилеёв‑2 — ДОК (от находящегося там деревообрабатывающего комбината). Это был единственный «район», дружественный Рабочему — если не считать Ямницкий отдельным районом.

«Пионеры» — практически весь центр, название — от улицы Пионерской. «Миры» — от микрорайонов Мир‑1 и Мир‑2. На выезде из города в сторону Минска — Казимировка. За вокзалом — «Восьмой» (от Восьмого кирпичного завода) и, возможно, что-то ещё, что уже не вспомню. «Юбилейный» — в честь одноименного микрорайона между центром и рекой Днепр. За Днепром — «Кутепова», «Гагарина» (от одноимённых улиц), «Шмидта» (от проспекта), «Бульвар» (от бульвара Непокорённых), «Детдом» — пытался выяснить у могилевчан происхождение этого названия, но не удалось. Никакого детдома там нет, просто панельные дома, и на их месте детдома вроде как и раньше не было. Иногда попадается такая вот труднообъяснимая народная топонимика.

Другие районы — Переезд, Семь ветров или просто «Ветры», Урожайка, Абиссиния, «Фатина». Гребенёво — старый район, состоящий исключительно из частного сектора, самый, пожалуй, криминализированный, с несколькими цыганскими семьями. Старое название Гребенёва — БродЫ, именно так, с ударением на второй слог.

Вражда между районами сводилась к тому, что, если ты оказывался в чужом районе, то мог запросто получить «по ушам». А также по субботам проходили «сборы» — пацаны 14–18 лет из какого-нибудь района собирались и ехали драться с другим районом или же несколько районов объединялись против других.

В моё время — во второй половине 80‑х — дрались в основном возле «Треста» — так называли клуб стройтреста № 12 в центре, на Советской площади, где по субботам проходили дискотеки. Теперь в этом здании ЗАГС. Это была не то чтобы нейтральная территория — формально «Трест» относился к «Пионерам», но запретить другим враждовавшим между собой районам выяснять там отношения «Пионеры», естественно, не могли.

«Налёты» на чужие районы в моё время не практиковались. По крайней мере, чтобы какой-нибудь враждебный район приехал на Рабочий — это было немыслимо. Да и Рабочий, кроме Треста, никуда с агрессивными целями не выбирался.

В подвалах существовали «конторы» — помещения, где тусовались пацаны. Интересно, что в других городах «конторами» называли собственно уличные банды. В конторах Рабочего, как правило, присутствовали гантели, гири и самодельные штанги, и любой пацан, имевший доступ к конторе, мог там качаться. Но там же и выпивали, и играли в карты.

К середине 80‑х вражда между молодёжными территориальными группировками существовала практически во всех крупных и средних городах Советского Союза.

В других частях страны всё было ещё более жёстко, чем в Могилёве. Уже тогда, помню, до меня дошла какая-то информация о «Казанском феномене»: благодаря перестройке снимались табу, и СМИ могли писать на прежде запрещённые темы. Не то чтобы мне так уж интересна была эта тема — своей реальности хватало, — но, прочитав в какой-то статье про «пробежки» по чужому району с арматурой и избиением всех, кто попадётся под руку, я подумал: «Ничего себе. У нас такого, к счастью, нет».

В 2020 году вышла документальная книга Роберта Гараева «Слово пацана» со множеством свидетельств очевидцев и участников «Казанского феномена» — рекомендую её тем, кто хотел бы подробнее погрузиться в тему.

В 80‑е Казань была практически поделена на территории молодёжных группировок — «контор», «улиц» или «моталок», и в период расцвета этой движухи число группировок переваливало за сотню. Причём началось всё несколько раньше — ещё с конца 70‑х была известна группировка «Тяп-Ляп», названная так по месту дислокации — в районе завода «Теплоконтроль».

В группировках была строгая иерархия и разделение по «возрастам»:

- младший возраст (от 12) — скорлупа или шелуха;

- супера;

- молодые;

- средние;

- старшие;

- старики;

- лидер.

Каждый «возраст» собирался по несколько раз в неделю, иногда под контролем более старшего возраста.

Цитирую книгу «Слово пацана»:

«В разговорах с уличными пацанами я встречал мнения, что такая структура многоступенчатой возрастной иерархии напоминает одновременно лагерные масти, неформальные структуры в Советской армии, структуру боевых комсомольских дружин и даже пионерских отрядов. Социолог Светлана Стивенсон считает, что структура не пришла извне, а возникла сама по себе в связи с особенностями деятельности группировки. Однако для стихийной самоорганизации она уж очень витиевата».

Я согласен, что для стихийной самоорганизации как-то уж слишком сложно. Возможно, к формированию подобных жёстко иерархических молодёжных группировок приложили руку либо уголовники более старшего возраста, либо даже власти — милиция или КГБ. Намёки на это я встречал и в этой книге, и в других источниках, хотя явных подтверждений нет. С другой стороны, время от времени появляется информация о том, как в разных странах спецслужбы с большим или меньшим успехом пытались проникнуть в радикальные молодёжные группировки, а то и поучаствовать в их создании, чтобы контролировать ситуацию.

Зачем советским властям могли понадобиться подобные группировки? Например, для подавления антисоветских выступлений. Но, даже если власти и приложили руку к молодёжным группировкам на каком-то этапе, потом всё развивалось стихийно, что неудивительно: к концу 80‑х коммунистические власти потеряли контроль над многими сферами жизни в стране.

Молодёжные группировки 80‑х по своей организации можно сравнить и с «фирмами» футбольных хулиганов, которые появились несколько позже, в 1990‑е годы, и заимствовали форму организации у иностранных, прежде всего британских, «фирм».

В описании деятельности казанских группировок обращает на себя внимание жёсткий запрет на алкоголь и курение. Хотя, по словам бывших участников «моталок», старшие требовали соблюдения этого запрета от младших, но сами далеко не всегда его соблюдали.

Если сравнивать казанские группировки с тем, что я видел своими глазами, то в Могилёве всё было более «лайтово». Да, реальность Рабочего посёлка второй половины 80‑х или начала 90‑х была жёсткой: парня могли сильно избить, девушку — изнасиловать.

Но организованных подростковых — или каких-либо ещё — банд там не было. Не было никакой организации или структуры. Ты мог «лазить» или не «лазить» за район — это влияло на твой «авторитет» на районе, но такой уж особой роли не играло.

Постоянного «состава» для выезда на драки с другими районами не было: кто приходил, тот приходил. В принципе, если попытаться оценить, какой процент всех пацанов с Рабочего посёлка в возрасте 15–18 лет, то регулярно участвовали в драках за район, то я бы сказал, что процентов 20, вряд ли больше.

Существовала условная «банда» Рабочего только в день «сборов». На всё остальное время она рассыпалась на мелкие компании пацанов, друживших между собой, и никакой деятельности не вела. Практиковался сбор денег «на залёт» — если на кого-либо из пацанов написали «заяву», как правило, за избиение кого-нибудь, то пострадавшему собирали деньги, чтобы он заявление забрал. Но дело это было скорее добровольное. Пацаны помладше порой сами старались сунуть трёшку или пятёрку «на залёт», чтобы повысить уличный авторитет. Наглые пацаны из «основы» иногда пользовались этим, чтобы собрать денег себе на выпивку.

Почему в Могилёве не было «настоящих» молодёжных банд, как в Казани?

Если не рассматривать версию об участии властей, то, скорей всего, главная причина в том, что не было влияния уголовников старшего поколения или оно было недостаточно сильным.

Да, были отсидевшие, даже сделавшие по несколько «ходок», но, учитывая географическую протяжённость того же Рабочего посёлка и его достаточно большое население, то их было явно мало, до критической массы они недотягивали. И, опять же, большинство из них было просто приблатнёнными, пьющими пролетариями. Или приблатнёнными алкашами, а не людьми, хорошо разбиравшимися в воровских понятиях, да ещё и с харизмой и лидерскими качествами, чтобы увлечь пацанов блатной романтикой.

Настоящих блатных, живших по понятиям, или не было вовсе, или в пацанской среде они себя не проявляли. Жил на Рабочем впоследствии убитый цыганский барон, который криминальной деятельностью явно занимался. Его дети учились со мной в одной школе, но были скорее обычными гопарями, а не носителями какой-то блатной идеологии.

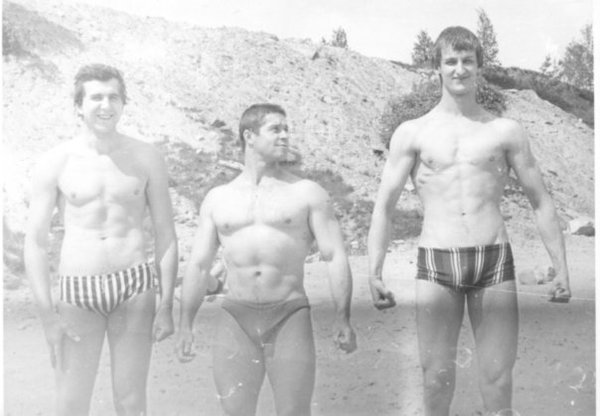

Отдельное место среди молодёжных криминальных группировок 1980‑х годов занимают люберы — или любера. Название происходит от города Люберцы, но так называли парней и из других подмосковных городов, совершавших набеги на столицу.

Вся страна узнала про лЮберов в январе 1987 года, когда в журнале «Огонёк» вышла статья Владимира Яковлева «Контора люберов». В ней рассказывалось про подмосковных ребят, которые не пьют, не курят, качают мышцы в подвальных «конторах» и время от времени приезжают на электричках в столицу, чтобы избивать панков, хиппи и металлистов. В отличие от большинства полукриминальных молодёжных группировок, у люберов была чёткая идеология: «Хиппи, панки и металлисты позорят советский образ жизни. Мы хотим очистить от них столицу». Приводится в статье и «гимн» люберов:

Родились мы и выросли в Люберцах.

Центре грубой физической силы.

И мы верим, мечта наша сбудется:

Станут Люберцы центром России.

Слова эти прекрасно знакомы слушателям «Гражданской обороны»: они цитируются в песне «Эй, брат любер» с альбома того же 1987 года «Тоталитаризм», написанной, кстати, не Егором Летовым, а Евгением Лищенко, тоже давно уже покойным лидером омской группы «Пик КлАксон».

В этой песне люберский гимн звучит органично — как слова, сказанные как бы от имени любера, иронически. А вот в то, что ребята из подвальных качалок всерьёз называли свой город «центром грубой физической силы», как-то не очень верится — и слова не из их лексикона, и ирония откровенно присутствует. В интернете я нашёл информацию о том, что этот текст написан Александром Сизоненко, «как ироничное описание мышления и жизни „люберов“ и атмосферы „качалок“, как зарисовка, но был воспринят „люберами“, как гимн». Кто такой Александр Сизоненко, прояснить я не смог. А то, что кто-то мог воспринять подобный текст всерьёз, не увидев в нём иронии, много говорит о таких людях.

Думаю, что-то в той статье и других публикациях о люберах могло быть искажено и передёрнуто. «Идеологические» гопники были для СМИ того времени гораздо более интересной темой, чем гопники обычные.

В принципе, в том, что гопники ненавидели всевозможных неформалов и при любой возможности на них нападали, ничего удивительного нет. Например, о драке могилёвских вокзальных гопников с участниками и зрителями фестиваля «Рок-съезд» в 1989 году я упоминаю в предыдущем эпизоде подкаста. При этом никакой идеологии за этим не было — неформалов ненавидели инстинктивно, как чужих, выделяющихся из толпы. А отношение к властям и особенно к милиции и у гопников, и у неформалов было примерно одинаковым.

Но почему бы не прикрыться идеологией, когда разговариваешь с корреспондентом журнала «Огонёк»? А может, и потроллить его, говоря современным языком. И если за избиение неформалов можно было получить от властей какие-либо «коврижки» или хотя бы прощение собственных проступков, то ребята из качалок шли на это без всяких угрызений совести.

Мне попадалась, например, информация о том, как местные власти — и в провинции, и в Москве — использовали гопников для борьбы с неформалами — «антисоветским элементом» — во второй половине 80‑х.

В 1987 году в Москве прошли крупные драки между неформалами и люберами, в которых участвовало, по слухам, до тысячи человек и больше, самая известная драка была и на Крымском мосту. Примерно в то же время в Москву приезжали и ребята из казанских группировок — драться с люберами и снимать с прохожих дорогую фирменную одежду.

Вообще, во второй половине 80‑х существовала некоторая путаница в названиях, и люберами могли называть любых гопников, нападающих на неформальную молодёжь.

Если верить сообщениям СМИ, то в 1990‑е годы многие бывшие люберы вошли в Люберецкую преступную группировку — одну из наиболее крупных, известных и влиятельных российских преступных группировок того времени.

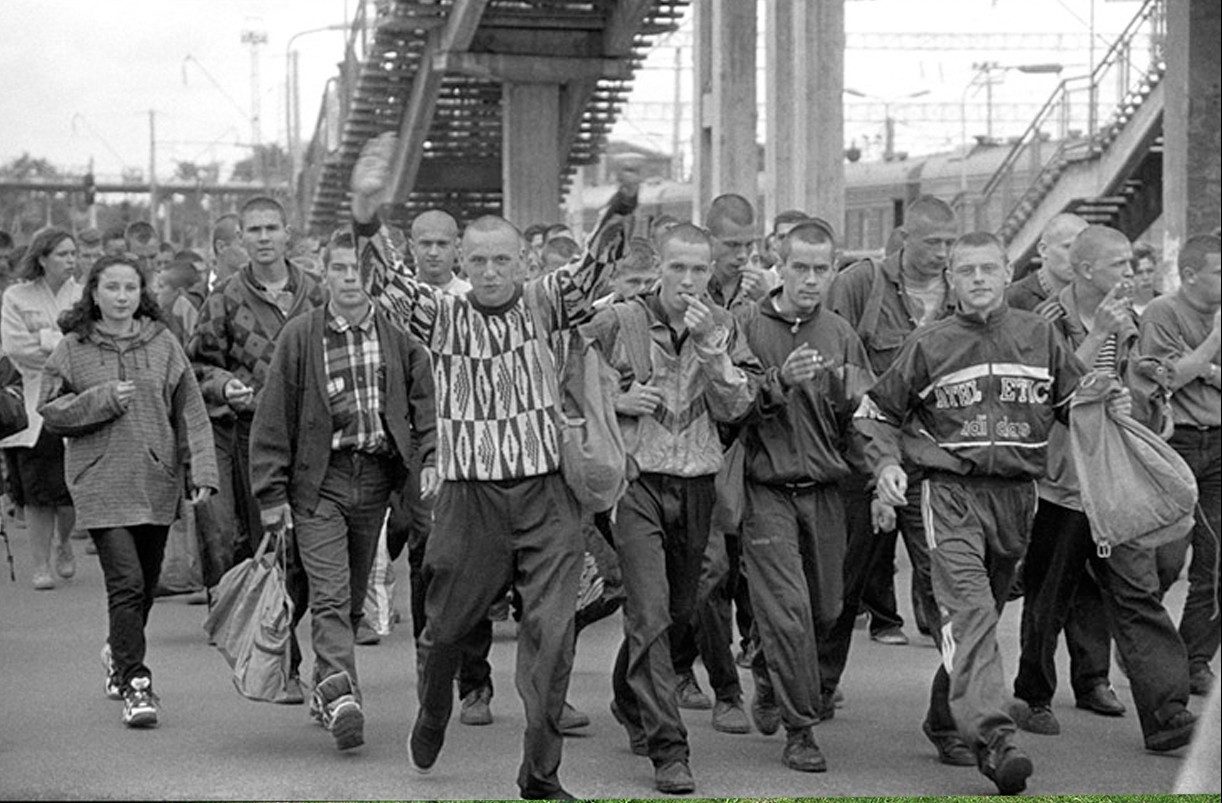

В принципе, как более организованные, так и менее организованные советские молодёжные группировки 1980‑х в следующем десятилетии двинулись примерно в одном направлении — в полноценный, беспредельный бандитизм.

К началу 90‑х сборы «за Рабочий» практически сошли на нет — это было уже неинтересно. Кто-то из «основных» пацанов переключились на фарцовку на Быховском базаре, а большинство нашли себя в бандитских делах.

Судьба моих криминализированных ровесников в итоге оказалась заметно не такой, как у предыдущих поколений тех, кто «лазил» за свой район. Ребята предыдущих поколений, поучаствовав в межрайонной движухе лет до восемнадцати, потом уходили в армию, вернувшись, устраивались на заводы, заводили семьи и становились нормальными — как правило, пьющими и склонными к насилию, — пролетариями.

Но те, кому 18 исполнилось в самом конце 1980‑х — начале 1990‑х годов, в армию уже не уходили: открутиться было сравнительно легко. Работать на заводы они тоже не шли — вместо этого от мелкого гопнического криминала переходили к более крупному, как правило, рэкету.

Cамая известная банда Рабочего посёлка занималась угонами автомобилей в соседней Польше. Угнанные тачки пригоняли в Могилёв, перебивали номера двигателей и продавали. Банда прекратила существование в середине 90‑х, когда её участники, по слухам, угнали автомобиль чиновника администрации тогдашнего президента Польши Леха Валенсы. Польская полиция вела преследование чуть ли не до самой границы, и в итоге участники банды были задержаны и отправлены отбывать сроки в Беларусь.

Закончу подкаст довольно невесёлой мыслью. Гопническая идеология так или иначе заразила достаточно многих людей в бывшем СССР — даже тех, кто, возможно ни в какие молодёжные банды не входил, но просто вынужденно или добровольно находился в гопнической среде. Грубое и примитивное разделение на своих и чужих, принцип «кто сильнее, тот и прав», или понимание, что «кинуть лоха» — это нормально — всё это проявляется у людей, занимающих высокие посты в бизнесе и государстве.

Подписывайтесь на «Всё идёт по плану» на «Apple Podcasts», «Яндекс.Музыке» и других платформах, где слушаете подкасты.

Читайте также наш материал «Дети Гражданской войны. Беспризорники 1920‑х годов».