Первое послевоенное десятилетие в Восточной Европе, оказавшейся под патронажем Советского Союза, стало временем широких социальных преобразований. Победа коммунистических партий, национализация средств производства, высокая социальная мобильность и повышение уровня жизни стали повседневной реальностью для жителей этих стран.

Однако у каждой медали есть обратная сторона. В 1948 году разгорелся конфликт между Сталиным и Тито, в который оказались втянуты и восточноевропейские страны «народной демократии». Под влиянием Москвы в последних произошёл отказ от идеологии «национального пути к социализму»: с 1948 года там активно внедрялась советская политико-экономическая модель. Новые, нереалистичные планы ускоренной индустриализации и коллективизации порождали диспропорции в экономике.

Тем временем разразившийся с 1950 года в Юго-Восточной Азии корейский конфликт (в который вмешались страны Запада, а затем СССР и Китай) породил у советского руководства обоснованный страх новой мировой войны. Под влиянием этих событий в 1951 году на совещании в Кремле Сталин рекомендовал представителям восточноевропейских компартий взять курс на укрепление армии. Экономические планы «народных демократий» были резко откорректированы в пользу оборонного сектора. Это ещё больше дезорганизовало планирование и привело к кризису в странах Восточной Европы.

Мы поговорим о том, как советское руководство реагировало на кризисные явления в странах-сателлитах, какую роль в данной истории сыграла смерть Сталина и каким образом в Кремле намеревались решать назревающие проблемы. Обо всём этом на примере нескольких стран — Чехословакии, Восточной Германии и Югославии — расскажет партнёр издания VATNIKSTAN, редактор журнала spichka.media Егор Живинин.

Чехословацкая Республика (ЧСР)

Специфика ситуации в этой стране отличалась тем, что здесь были изначально сильны позиции коммунистов. Компартия (КПЧ) добивалась власти самостоятельно, парламентским путём — при значительной поддержке избирателей. В феврале 1948 года в стране был совершён переворот: консервативные министры подали в отставку, и лидеры КПЧ получили полный контроль над правительством. При формальном сохранении многопартийности все рычаги управления оказались в руках чехословацких коммунистов.

В стране начались преобразования по советскому образцу. Первые годы население поддерживало их: проводимые реформы вели к улучшению народного благосостояния, и в 1949–1950 годах реальные доходы росли. Однако под влиянием «корейского синдрома» приоритеты сильно изменились: отныне правительство всё больше вкладывалось в оборонку.

Типичной экономической проблемой для Восточной Европы стал дефицит капиталов, а помощь от СССР оставалась ограниченной. Ресурсы для инвестиций в тяжёлую промышленность приходилось изымать из деревни, из сферы лёгкой промышленности, из «кармана» населения.

Поэтому в 1951–1953 годах в Чехословакии реальные доходы падают. К 1953 году личное потребление сократилось на 25% в сравнении с 1948‑м. Тем временем расходы на оборону в общем объёме национального дохода возросли с 2% до 10%.

За ситуацией пристально следили в Москве. Уже в 1950 году состоялась беседа Анастаса Микояна с главой чехословацкого МИДа Вильямом Широким. Советский представитель указал на завышенные плановые показатели, которые могут привести к проблемам. Правда, под последними Микоян имел в виду дисбаланс экспорта и импорта, а также асимметричное соотношение количества станков и сырья. Социальная же сфера выпадала из его внимания.

Чехословацкое руководство тоже предвидело назревающий кризис, однако усматривало корень всех бед в нехватке квалифицированных кадров и замедленном темпе реформ. Об этом свидетельствуют записи советского посла в Чехословакии Богомолова. После беседы с председателем правительства ЧСР Антонином Запотоцким дипломат зафиксировал в своём дневнике:

«После краткой беседы протокольного характера Запотоцкий остановился на вопросе о трудностях роста, которые испытывает Чехословацкая Республика. Основная причина этих трудностей — это недостаток в кадрах, способных в кратчайшее время произвести перестройку чехословацкой экономики, освоить новые социалистические формы труда и по-новому руководить рабочими, крестьянами и специалистами. В настоящее время производительность труда и дисциплинированность чехословацкий рабочих недостаточны. Рабочие избалованы высоким жизненным уровнем, который после 1945 года не упал, а даже повысился…»

Из тех же записей следует, что Богомолов как дипломат не задавал уточняющих вопросов Запотоцкому, не усомнился и не подверг критике его слова. А это означает, что на тот момент начальство посла в Москве не владело исчерпывающей информацией касательно экономических проблем в ЧСР.

Ситуацию осложняли репрессии, проводимые во всех странах Восточной Европы. По подсчётам историков, в Чехословакии размах преследований стал особенно широким. Под каток репрессий попадали не только оппозиционеры, но и экономические администраторы.

Для преодоления трудностей правительство в Праге решило провести денежную реформу. Однако последняя могла лишь оздоровить финансы, но проблему падения уровня жизни никак не решала. Тем не менее руководство КПЧ возлагало на неё большие надежды и запросило у Москвы прислать на полтора–два месяца советских специалистов для помощи в осуществлении преобразований.

Реформа была проведена в жизнь 1 июня 1953 года. Она сопровождалась отменой карточной системы, что привело к резкому повышению цен, но без аналогичного роста заработной платы. Уровень жизни резко упал на целых 20%. Это спровоцировало массовые беспорядки и забастовки рабочих по всей стране. Наиболее активные волнения произошли в крупном городе Пльзень. Глава ЦК КПЧ Антонин Новотный был вынужден сообщить о случившемся сотрудникам посольства СССР.

Советские руководители быстро осознали, что о реальном положении дел в Чехословакии им до последнего времени было известно критически мало. Молотов направил шифротелеграмму Богомолову, требуя подробно расспросить о волнениях среди местного населения. В тот же день советский посол в Праге встретился с Запотоцким и Широким, расспрашивая их о произошедшем. Чехословацкие лидеры назвали своим основным просчётом при проведении реформы неверную оценку экономического положения рабочих. Правительство ЧСР ожидало сопротивления преобразованиям только от «буржуазных элементов».

Отношение Праги к событиям в Пльзене выразил Запотоцкий:

«Если реакция пыталась использовать в Пльзене временные трудности и была подавлена силами правительства, то такая же судьба ждёт и любое другое выступление реакции, где бы она ни пробовала свои силы против правительства. Нужно, чтобы и рабочий класс и буржуазия почувствовали силу государственной власти».

Всё лето руководители КПЧ твердили Советскому руководству: причина волнений — это происки реакции. Москва вполне обоснованно не верила в это. 13 июня состоялась беседа Богомолова с Новотным. Последний возлагал вину за беспорядки на действия «буржуазных элементов». Он обрушился с критикой на тех представителей ЦК КПЧ, которые усматривали ключевые просчёты в действиях самого правительства, а волнения полагали стихийными.

Богомолов доложил о беседах Молотову. В ответ посол получил шифротелеграмму, в которой советское руководство подвергло жёсткой критике чехословацких руководителей:

«В Москве складывается мнение, что чехословацкие друзья явно недооценивают сложности внутриполитического положения в стране и не сделали для себя должных выводов из происшедших событий, а это чревато новыми и ещё более серьёзными трудностями в дальнейшем. Ввиду этого было бы правильно, чтобы чехословацкие друзья хорошенько разобрались в их теперешних хозяйственных планах, как в отношении промышленности, так и сельского хозяйства, и внесли бы в эти планы необходимые серьёзные поправки».

Слова Молотова означали внедрение в ЧСР «Нового курса»: пересмотр планов в сторону финансирования лёгкой промышленности, расширение социальной политики, снижение темпов индустриализации и коллективизации.

Столь адекватный ответ на трудности восточноевропейского союзника во многом объяснялся тем, что несколькими месяцами ранее, 5 марта 1953 года, скончался Сталин. Это дало возможность кремлёвским функционерам проводить в жизнь более компромиссную и реалистичную политику в отношении стран-партнёров (умерший лидер, как известно, обычно склонялся к мерам жёсткого давления).

В непрерывных консультациях с Москвой Президиум ЦК КПЧ разработал официальное постановление «Нового курса». Первоначально оно содержало критику прежней политики. Однако в итоге официальная формулировка свелась к тому, что политика правительства всегда была полностью верной, а местные партийные организации извратили её. Тем не менее в 1954–1955 годах чехословацкое руководство действительно приняло меры для снижения социального напряжения и смогло стабилизировать ситуацию.

События в ЧСР сильно повлияли на общую оценку Кремлём положения в странах «народной демократии». В разгар волнений лета 1953 года Берия писал Маленкову: «В связи с событиями в Чехословакии необходимо отметить, что и по другим странам народной демократии мы недостаточно информированы о действительном политическом и экономическом положении. Советы, даваемые нашим друзьям, являются эпизодическими, бессистемными, в ряде случаев не увязанными с хозяйственно-политическими задачами стран народной демократии и Советского Союза. Более того, надо прямо сказать, что наши советы не всегда были удачными».

Таким образом, Москва изначально взяла на себя большой груз ответственности за ситуацию в Восточной Европе. Кризис в ЧСР при содействии Кремля действительно благополучно разрешился. Хотя официально Прага не признала своих ошибок, но переосмыслила внутреннюю политику и отныне старалась действовать более аккуратно. Важно то, что, несмотря на смерть Сталина, советское руководство так и не отказалось от заложенной «отцом народов» политики патронажа: «Новый курс», хотя и оказал положительное влияние на чехословацкое общество, был навязан ему извне.

Восточная Германия (ГДР)

Если в других странах Восточной Европы уже к 1951 году была развёрнута усиленная милитаризация, то образованную двумя годами ранее Германскую Демократическую Республику это никак не затронуло. Она не владела собственной армией, так как находилась под оккупацией, а СССР в то время ещё не стремился создавать отдельное немецкое государство в пику Западу. Всё изменил март 1952 года.

После провала мартовской ноты, которая оказалась последней серьёзной попыткой восстановить единство послевоенной Германии, Сталин вызвал немецких коммунистов в Москву. Встреча прошла в апреле: обсуждались перспективы развития ГДР. Сталин рекомендовал создать в Восточной Германии собственную армию, укрепить границы, дал добро на строительство социализма и проведение коллективизации.

Немецкие коммунисты были возмущены, особенно глава Социалистической единой партии Германии (СЕПГ) Вальтер Ульбрихт. До этого времени Сталин запрещал им декларировать приверженность социализму, теперь же требовал прямо противоположного. Однако после встречи они стали реализовывать обговоренные в Кремле меры.

Главным пунктом оставалось создание армии. Развитие тяжёлой и оборонной промышленности, расходы на вооружённые силы были включены в централизованный экономический план. Однако долгое время не удавалось рассчитать необходимые расходы: ГДР была слишком зависима от поставок из СССР. Изначально предполагалось затратить на армию 200 миллионов марок, но в итоговом плане было установлено 1,26 миллиарда — в шесть раз больше, чем в первоначальных рассчётах. Сам факт, что финансовый план на 1952‑й удалось свести только к концу этого же года, очень показателен.

На государственную казну давило и то, что ГДР всё ещё продолжала выплачивать Советскому Союзу военные репарации. На 1952 год они составляли около 15–20% от бюджета. В итоге к лету того же года Восточная Германия вступила в полосу финансового кризиса. Назревает и энергетический кризис: отрасль не справляется с ускоренным развитием тяжёлой промышленности, начинаются систематические остановки производства и отключения света.

Тем временем летом 1952 года на II партийной конференции объявляется о начале строительства социализма.

Как на все эти события смотрели в Москве? Ещё с лета 1952 года советская контрольная комиссия (СКК, действовала в 1949–1953 годах в подконтрольной СССР оккупационной зоне Германии) выражала обеспокоенность ситуацией, сложившейся в ГДР. Председатель СКК Василий Чуйков (в прошлом — герой Сталинградской битвы) неоднократно направлял меморандумы заместителю премьер-министра ГДР Генриху Рау с конкретными предложениями.

В конце октября начальник финансового отдела СКК Владимир Ситнин представил свой план мероприятий по оздоровлению бюджета ГДР. В проекте предполагалось, что в республике находятся крупные «скрытые резервы», которые не были должным образом пущены в ход из-за нерационального использования ресурсов.

Ситнин предлагал изменить структуру цен, снизить дотации госпредприятиям, поставить заработную плату в тесную зависимость от уровня производительности рабочих, сократить социальные выплаты. При этом план не затрагивал ни вопрос репараций, ни затраты на создание оборонной промышленности и армии: это не входило в компетенцию СКК.

Встала проблема и с коллективизацией. Если с мая до осени 1952-го она проводилась в ГДР на добровольных началах, то в связи с финансовым кризисом возник вопрос, откуда брать средства на развитие кооперативов. Оставалось два пути:

Замедлить коллективизацию и укрепить уже существующие кооперативы. Такого мнения придерживались специалисты сельскохозяйственного отдела СЕПГ.

Усилить давление на крупных крестьян и экспроприировать часть их земли, направляя их капиталы и технику на укрепление колхозов. Эту позицию отстаивали консультанты из СКК.

По «счастливой» случайности тогда же подвергся репрессиям глава сельхозотдела СЕПГ Пауль Меркер. Он был активным сторонником умеренной коллективизации. В итоге позиции советников СКК усилились, и к исполнению был принят второй вариант.

В ноябре на X пленуме СЕПГ была принята радикальная программа по уничтожению частного сектора. Планировалось, что к 1953 году он будет полностью ликвидирован.

Руководство партии полагало, что в условиях кризиса экономики ГДР Кремль увеличит поставки продовольствия и сырья, а также снизит репарационные платежи, чего так добивались немецкие коммунисты. Однако до весны 1953 года руководство СССР не обращало значительного внимания на положение в ГДР. Более того, Москва требовала увеличения репарационных поставок.

Только 13 апреля 1953-го руководство СЕПГ получило согласие советского правительства на небольшое снижение объёма репарационных поставок. Также в Кремле разрешили уменьшить нагрузку на ряд отраслей промышленности.

Однако этих мер было недостаточно: экономика ГДР всё ещё находилась в тяжёлом положении. Руководство СЕПГ приняло самое чрезвычайное решение, которое только могло, — повысить производственные нормы. Этот вопрос исторически был одним из самых болезненных в отношениях между германским партийным руководством и рабочими. Ещё в 1947–1952 годах СЕПГ неоднократно пыталась повышать производственные нормы, но всегда наталкивалась на сопротивление рядовых тружеников.

В апреле–мае 1953 года новые руководители СССР, принявшие власть после смерти Сталина, наконец обратили внимание на ситуацию в ГДР. Немецкие коммунисты были вызваны в Москву для получения указаний и критики. Лидерам Восточной Германии был предложен «Новый курс», который включал ослабление давления на частный сектор, улучшение снабжения населения, отказ от чрезвычайных мер, снижение темпов коллективизации и отказ от декларирования социализма.

В конечном итоге «Новый курс» был принят СЕПГ 9 июня, но официально объявлено об этом было двумя днями позже. Перед публичным провозглашением смены политики руководство ГДР запрашивало у Москвы разрешения провести обсуждение в партийных ячейках и с населением. Однако в Кремле им ответили, что меры нужно принять немедленно. В итоге общественное мнение страны оказалось не подготовлено к столь резким переменам.

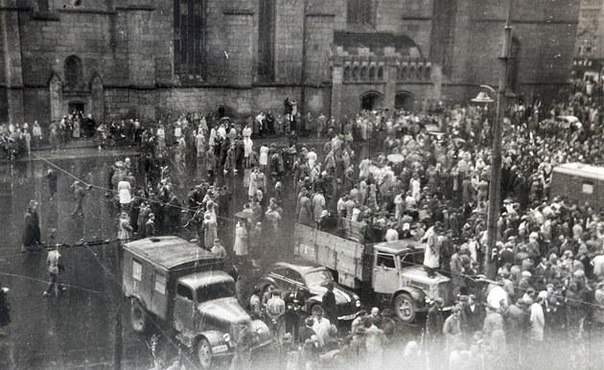

Наибольшее недовольство очередными реформами выражали рабочие: «Новый курс» не затронул повышенные трудовые нормы, но давал послабления предпринимателям, церкви и крестьянам. Германский пролетариат счёл смену курса предательством. В течение недели после объявления реформ, 11–16 июня 1953 года, регистрируется резкий всплеск забастовочной активности на предприятиях. На этой волне 16 июня состоялась демонстрация строительных рабочих в Берлине, а 17 июня всю ГДР охватывают массовые волнения.

Требования протестующих включали как социально-экономические, так и политические лозунги: перевыборы производственных советов, отмена норм для рабочих, улучшение условий труда, отставка правительства и свободные общегерманские выборы.

Волнения были подавлены Группой советских войск в Германии, и в течение июня–августа положение постепенно стабилизировалось. В августе 1953 года советское руководство подписало протокол о прекращении репараций. Хотя неформальные, скрытые репарации продолжались взыскиваться и далее, примерно до конца 1950‑х годов они были значительно снижены.

Что мы можем сказать о политике Кремля в отношении послевоенной Восточной Германии? Ситуация была схожа с событиями в Чехословакии. Парадоксально, но до смерти Сталина высшее руководство в Москве почти полностью игнорировало назревший в союзном немецком государстве кризис экономики. Это тем более странно, учитывая, что ГДР находилась под прямым советским контролем. Специально созданный для мониторинга ситуации в стране орган — СКК — подчинялся напрямую Совету Министров СССР. И тем не менее тревожное положение на местах (которое фиксировали даже командированные в Германию советские специалисты) не вызвало в Кремле своевременной и должной реакции.

Судя по всему, Сталин смотрел на Восточную Германию преимущественно как на источник репараций, которые действительно были важны для СССР. Однако подобный подход неизбежно приводил к накоплению недовольства среди немецкого населения.

Смерть Сталина позволила высокопоставленным советским функционерам развернуть экстренную программу необходимых реформ, не оглядываясь более на мнение «отца народов». Однако «Новый курс» был введён в ГДР — под давлением Москвы — слишком поспешно и без учёта местной специфики. Нежелание Кремля считаться с особенностями восточногерманской ситуации и изучить мнение населения (включая тех же рабочих) привело к восстанию.

Тем не менее кризис удалось стабилизировать, применив военную силу. Далее правительство ГДР более не подвергалось таким резким изменениям курса и давлению со стороны СССР. Последующие кризисы, связанные с 1956 и 1961 годами, руководство Восточной Германии решало более независимо и успешно.

Федеративная Народная Республика Югославия (ФНРЮ)

В отличие от других стран Восточной Европы, югославские коммунисты пришли к власти полностью самостоятельно уже в ходе Второй мировой войны. Обладая широкой поддержкой среди населения, они миновали статус «народной демократии», фактически сразу заявив открытое главенство компартии.

Как следствие, югославские коммунисты ощущали себя более независимыми от влияния СССР и лично Сталина, что привело к ряду противоречий и советско-югославскому конфликту 1948–1953 годов.

Эти разногласия сыграли большую роль в расколе мирового коммунистического движения после войны. Сотрудники Инслав РАН отмечают:

«Сложилась невиданная до той поры и казавшаяся парадоксальной ситуация, когда страна с коммунистическим правлением фактически оказалась как бы по другую сторону баррикад холодной войны: остальные коммунистические режимы во главе с СССР, вчерашние союзники Югославии по советскому блоку, выступили по отношению к ней как враги».

Но несмотря на то, что ФНРЮ оказалась в столь уникальном внешнеполитическом положении, социально-экономическая кризисная динамика в стране была схожа с той, что имела место в подконтрольных Москве восточноевропейских государствах. Хотя советское руководство не владело прямыми рычагами влияния на Югославию, оно проявляло интерес к событиям в стране в качестве наблюдателя.

До начала конфликта советский дипломат Александр Лаврищев отметил местную специфику таким образом:

«Мне кажется, что во внутреннем положении Югославии нет ничего такого, что делало бы необходимыми какие-либо советы с нашей стороны».

Югославские коммунисты до 1948 года пользовались наибольшим доверием со стороны руководства СССР и считались образцовыми в своих действиях. Они подтверждали это экономическими преобразованиями.

Коллективизация в ФНРЮ началась раньше, чем в «народных демократиях», — ещё в 1945 году, — и тогда носила добровольный характер. Но Югославия оставалась одной из самых неразвитых стран в Восточной Европе. Количество рабочих было невелико, основное население составляли крестьяне. Необходима была индустриализация.

Её активная фаза началась в ходе первого пятилетнего плана 1947–1951 годов. Были заявлены очень амбициозные показатели для развития промышленности, и на первый взгляд они были оправданы: в 1947 году фабричное производство выросло на 57%, но далее каждый год темпы стремительно падали. Правительство осознало, что следует повышать благосостояние городского населения. В кратчайшие сроки этого можно было добиться лишь за счёт выкачивания средств и продовольствия из деревни — поэтому с 1949 года процесс коллективизации был резко форсирован.

Сыграл роль и идеологический фактор: югославы хотели как бы оправдаться перед СССР, показать, что они остаются настоящими коммунистами, а обвинения в их сторону не имеют под собой реальной почвы.

Однако коллективизация не оказалась столь удачной, как предполагалось: уже в 1949 году пришлось замедлить темпы. Это не принесло облегчения крестьянству — 1949–1953 годы стали для них самыми худшими в истории Югославии. Начались волнения в деревне.

Замедление темпов коллективизации сказалось и на городах. Горожане, количество которых резко возросло, ощутили на себе дефицит продуктов. Как писал один югославский журналист:

«Снабжение населения, особенно в городах, было очень скудным. Витрины зияли пустотой. Вместо товаров на них стояли портреты членов Политбюро. В это время возник анекдот о „советских агентах“, которые тайно обошли Югославию и пришли доложить Сталину, что увидели. Они сказали ему: „Мы всё-таки убедились,что там строят социализм!“ — „Как?“ — спросил он строго. — „Да, замечательно. Они в магазинах не имеют ничего, как и мы. Совершенно так же!“»

Как же на эти события смотрело советское руководство?

В марте 1949 года Кремль получил обширную информацию о положении в ФНРЮ от секретаря ЦК Румынской рабочей партии товарища Кишиневского, а также от представителя ЦК компартии Италии.

Вот что они сообщали о замедлении темпов коллективизации:

«Югославские авантюристы преднамеренно дискредитируют организацию дела коллективного производства в деревне, оказывают помощь кулакам-эксплуататорам и усугубляют хозяйственное положение беднейшего крестьянства. Они сознательно саботируют оказание помощи уже существующим крестьянским трудовым кооперативам».

Несмотря на тяжёлое экономическое положение, городское население поддерживало режим Тито и проявляло значительный трудовой энтузиазм. Советско-югославский конфликт привёл лишь к консолидации и укреплению патриотических настроений в стране. Но в отчёте информаторов Кремля писалось так:

«Население всё больше начинает осознавать преступную политику клики Тито. Растёт вера в Советский Союз».

Свой взгляд на положение в ФНРЮ выразил Молотов в беседе с лидером албанских коммунистов Энвером Ходжей:

«Отвечая на вопрос т. Энвера Ходжи, товарищ Молотов говорит, что Албания является непосредственным соседом Югославии, Греции и Италии. Югославия — самый неспокойный из её соседей, заинтересованный в том, чтобы побольше шуметь насчёт внешней угрозы, которая будто бы создаётся для Югославии… Мы объясняем это тем, что внутренние дела Югославии очень плохи, и им важно отвлечь внимание населения от своих внутренних вопросов».

Тем не менее в период 1951–1952 годов Югославия самостоятельно вышла из экономического тупика. Результат был достигнут за счёт снижения капиталовложений, сокращения бюджетных дотаций, а также привлечения западных кредитов. Кризис в Югославии был наиболее глубоким и дошёл до вялотекущей гражданской войны с крестьянством. Но местное руководство быстрее, чем в других странах, справилось с ним.

Однако этого демонстративно «не замечали» в Москве. В течение всего периода, пока длился советско-югославский конфликт, в Кремле оценивали положение в ФНРЮ резко отрицательно. Как справедливо отмечает историк Аникеев:

«Как правило, все кремлевские и МИДовские записки и прочие информационные материалы о состоянии экономики, настроениях населения в Югославии как будто писались под копирку. Всё в стране было плохо: снабжение отвратительное, в больших городах не хватает продуктов питания, зарплаты низкие, на селе кулак укрепляет свои позиции, рабочие на грани выживания и скоро начнут бастовать. Аппарат Ранковича усиливает репрессии в партии и среди населения. Выводы также всегда одни и те же: „Население всё больше понимает и осознает преступную политику клики Тито. Растёт вера в Советский Союз“».

После смерти Сталина оценка Москвой положения в Югославии изменилась не сильно. МИД СССР сформулировал следующие задачи для советских послов в Югославии:

«Тщательное изучение внутренних изменений, происходящих в Югославии, её внешнеполитических отношений, использование всех возможностей для проникновения в Югославию правдивой информации об СССР, проведение мероприятий, могущих ослабить американо-английское влияние в Югославии и предотвратить создание антисоветского стратегического плацдарма на Балканах».

Хотя советское руководство и стало стремиться к более подробному анализу положения в Югославии, окраска запрашиваемой и получаемой по дипломатической линии информации оставалась чрезмерно идеологизированной. Сотрудники советского посольства в ФНРЮ продолжали использовать в деловой документации язык вражды и конфликта. Тем самым они соблюдали негласное правило выражения лояльности по отношению к внешнеполитической линии руководства СССР, принятые в советских учреждениях при работе с «подозрительными» государствами.

Как пример можно привести отчёт второго секретаря посольства СССР в Югославии о деятельности местных рабочих советов (датирован 28 октября 1953 года). В нём говорилось, что эти советы являются ширмой, за которой скрывается реставрация в ФНРЮ капиталистических отношений.

Долгая эволюция советско-югославских отношений приведет к тому, что только в начале 1960‑х годов руководство СССР признает Югославию подлинно социалистической страной.

В заключение попытаемся выделить общие черты, присущие политике Кремля в отношении социалистических стран-партнёров в течение первых послевоенных лет.

До смерти Сталина советское руководство если и замечало кризисные явления, то предоставляло союзникам рекомендации исключительно технического характера, игнорируя социальные аспекты. Апогеем такого подхода выступила ситуация в Восточной Германии, где в момент нарастания экономических трудностей Москва потребовала увеличения репараций.

Когда Сталин умер, руководство в Кремле перешло к более трезвой и реалистичной оценке положения дел в странах Восточной Европы. Чехословацкие и немецкие коммунисты подверглись критике и были принуждены к исправлению просчётов. С другой стороны, само советское правительство признавало свои ошибки лишь неофициально, во внутренних документах.

Каким образом Москва и советские дипломаты на местах могли повлиять на ситуацию в Восточной Европе? Послы могли расспросить лидеров союзных государств о положении в их стране, хотя не факт, что получили бы правдивый ответ. Этот ответ передавался в Москву. Пользуясь как дипломатическими каналам, так и данными спецслужб или органов Совета Экономической Взаимопомощи, члены правительства СССР приходили к тем или иным выводам. Доведение ответных указаний Кремля до местных политиков ложилось на советские посольства. Либо иностранные коммунисты могли быть вызваны в Москву на прямую критику.

Само советское правительство, возложив на себя груз ответственности за положение в странах-сателлитах, далеко не всегда должным образом справлялось с возникающими проблемами. Так, в суверенной Чехословакии руководство СССР провело адекватную критику и смогло быстро разрешить ситуацию. А в Восточной Германии, где Москва имела гораздо больше рычагов влияния и была способно на полный контроль за ситуацией, вместо того, чтобы погасить кризис, Кремль сам спровоцировал эскалацию напряжённости.

В Югославии СССР мог выступать лишь в роли наблюдателя, будучи лишённым реальных механизмов давления на страну. Москва оценивала события в Югославии отрицательно. Хотя после смерти Сталина Кремль осознал необходимость более тщательного анализа специфики положения в ФНРЮ, политико-идеологические разногласия СССР с режимом Тито сильно смазывали картину. Советские руководители продолжали получать ангажированную, недостаточно достоверную информацию о Югославии от своих дипломатических служащих.

Более подробную информацию о событиях в Восточной Европе вы сможете узнать из публикаций Института славяноведения РАН.

Читайте также «Над всей Испанией безоблачное небо».