После революции 1931 года, когда был свергнут Альфонсо XXIII и к власти пришли левые, в Испании были сильны реакционные силы правого толка, поэтому ещё до начала войны республиканцы принимали меры против мятежа. «Правых» отстраняли от армейских постов, а народная милиция рассматривалась как основная военная опора действующей системы. Власти проводили социалистическую политику, например, земельную реформу, что давало ему поддержку пролетариата и крестьян. Принятие этих мер убедило правительство, что, даже если мятеж произойдёт, его удастся подавить в кратчайшие сроки.

Гитлер и Муссолини видели в Испанском мятеже отличную возможность: получив нового союзника, они бы не только ослабили Францию, создав потенциальную угрозу нападения с «тыла», но также и избавились от возможного аванпоста СССР, не говоря уже о выходе к Гибралтару — важному транспортному узлу. Поэтому, кроме оружия и техники, Италия и Германия были готовы предоставить революционерам и людские ресурсы.

Рассказываем, как СССР помогал республиканским силам и пытался уладить кризис — дипломатическим путём и не только.

В июле 1936 года с кодовой фразы «Над всей Испанией безоблачное небо» начался путч правых сил. Однако, советское правительство не уделяло много внимания событиям в Испании. Основным политическим агитатором по регулированию этого вопроса была Франция: ситуация в Испании напрямую влияла на её внешнеполитический статус.

Логичным курсом действий для Парижа была попытка локализовать конфликт, огородив его от вмешательства других государств. С помощью такой политики Франция хотела угодить и близкому по идеологии Советскому Союзу (в это время премьером там был социалист Леон Блюм), и важнейшему внешнеэкономическому партнёру — Великобритании, которой невыгодна была конфронтация с Гитлером.

Поэтому 5 августа 1936 года Франция выступает с предложением о договоре между европейскими государствами о невмешательстве в испанские дела. Через несколько итераций формулировок, СССР, на условии что Италия и Германия присоединятся к договору, согласился участвовать. Таким образом, 24 августа 1936 года, было заключено соглашение о невмешательстве . Свои подписи поставили представители 27 европейских государств, кроме Испании как объекта соглашения, и Швейцарии, которая не отходила от постулатов неучастия в военных конфликтах.

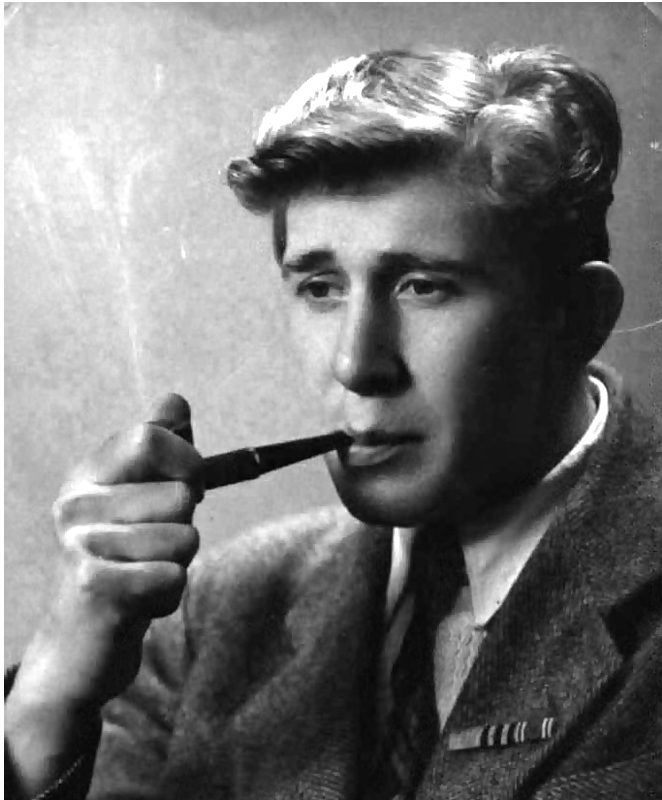

Штаб-квартира комитета была организована в Лондоне, председательствующим назначен представитель Великобритании — лорд Плимут. СССР представлял полпред СССР в Великобритании Иван Майский. Другие ключевые фигуры: посол Италии в Великобритании Дино Гранди, посол Германского Рейха в Великобритании Иоахим фон Риббентроп, а также посол Франции в Великобритании Шарль Корбен.

Комитет сразу разделился на несколько групп:

- Советский Союз.

- Фашистский блок — Германский Рейх, Италия, Португалия.

- Нейтральный блок западных стран — остальные участники комитета.

В комитете формируются два полюса — советская сторона, поддерживающая легитимное правительство. Фашистские страны были на стороне восставших. Остальные страны во главе с Великобританией в большинстве вопросов придерживались нейтральных позиций.

Островному королевству нейтралитет был выгоден: затягивание военных действий ослабляло финансовое положение Испании, что впоследствии могло привести к кредитованию победившей стороны Великобританией. Поддержание локального конфликта могло сместить внимание СССР и Германии с Италией исключительно на испанский конфликт, что замедлило бы рост противоречий между державами.

Нейтралитет других стран диктовался политической слабостью по сравнению с главными участниками комитета. Например, так об этом говорил представитель Чехословакии Ян Масарик:

«Я — маленький человек в коротких штанишках, который ничего не может. Вы — здоровенные парни, которые могут всё. Вы дерётесь между собой, и неизвестно кто останется победителем. Я должен опасаться, чтобы большие парни не растоптали меня под ногами».

7 октября в комитете возник серьёзный конфликт: правительство СССР обвинило Италию и Германию в нарушении соглашения о нейтралитете. Комитет запросил официальных разъяснений у правительств обвиняемых стран, однако последние всё отрицали. Стал очевиден серьёзный изъян в работе комитета — отсутствие собственных средств для проверки обвинений.

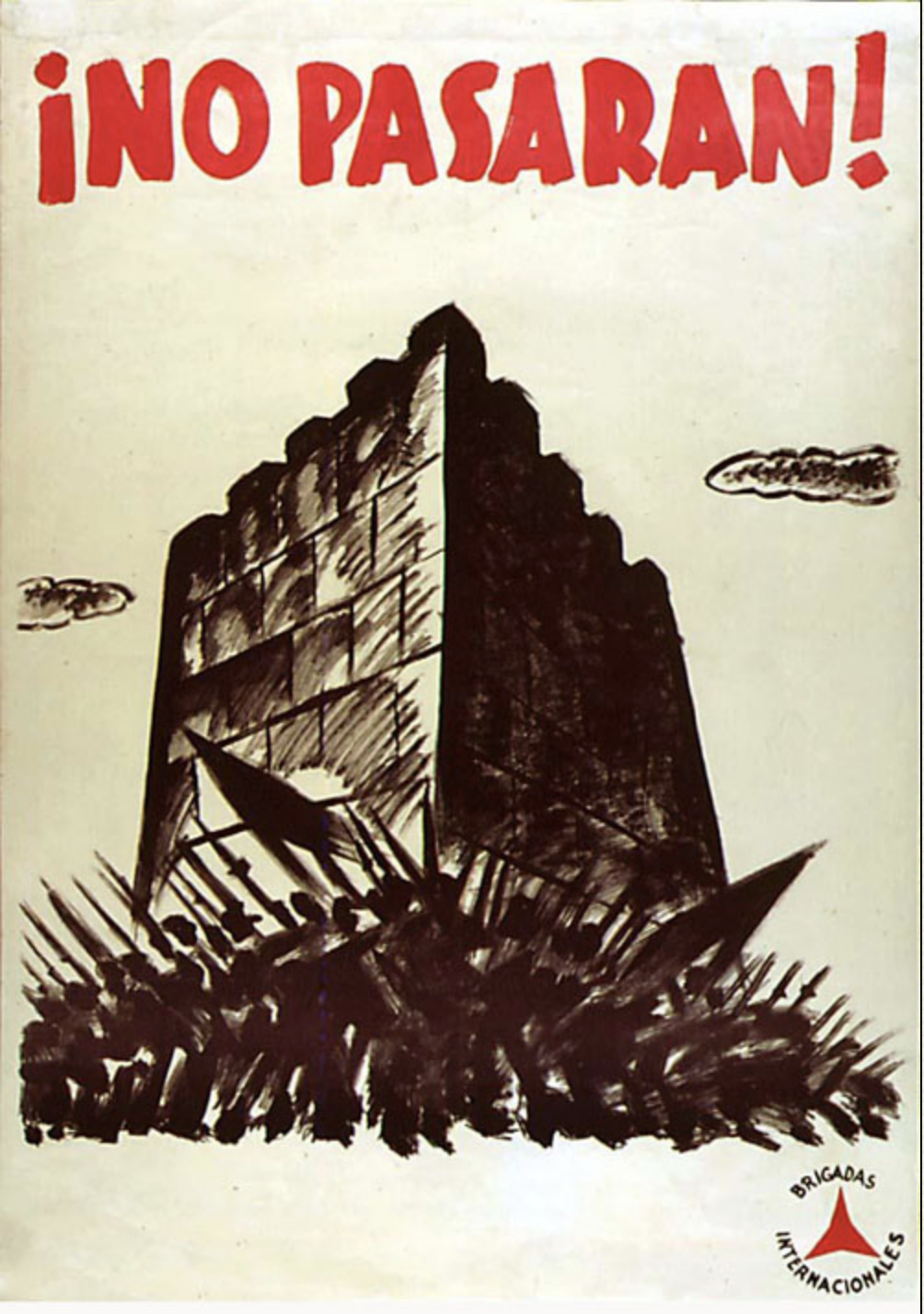

В качестве протеста против действий фашистского блока СССР начал открытые поставки вооружения и людей в Испанию: около 600 человек военных советчиков, 772 лётчика и приблизительно 260 танкистов. Количество поставленной техники исчислялось тысячами.

12 октября, советское правительство выступило с требованием установить контроль за португальскими портами, через которые, по их утверждению, Германия и Италия доставляли во Франкистскую Испанию военную технику и добровольцев. Эта информация была известна руководству страны советов из-за удачных действий разведки.

Предложение преобразовалось в общий свод контролирующих мер: предполагалось отправить нейтральные лица на морские и сухопутные пути в Испанию, чтобы проверять грузы на соответствие действующим ограничениям. Ограничения вынес на рассмотрение лорд Плимут.

Однако из-за различных промедлений меры, предусмотренные проектом от 24 октября, перестали казаться советскому правительству достаточными. Иван Майский считал, что многие страны просто ждали падения республиканцев. В связи со всё нарастающем контингентом итальянских и немецких военных в Испании, 4 декабря советская сторона потребовала распространить ограничения на добровольцев в Гражданской войне.

Стоит отметить, что важной частью политики СССР было освещение испанских событий в прессе. Начиная с июля в «Правде» и «Известиях» (чьим корреспондентом был Илья Эренбург) часто появляются статьи о действиях фашистских государств в Испании, а начиная с октября, об их нарушениях. «Борьба идёт между трудовой Испанией и фашистами всего мира», — писал советский корреспондент в «Известиях» в 1936 году.

Схожие сообщения поступали через советские источники и в британскую прессу, что влияло на лейбористов, сочувствующих республиканцам, а также на тред-юнионы, опасавшиеся разрастания конфликта до всеевропейского масштаба. Полпред СССР мог воспользоваться поддержкой локальных кругов при своей дипломатической работе в Лондоне.

Чтобы удовлетворить требования обоих «лагерей» в 1937 году комитет пошёл на изменение плана контроля. Под давлением советской стороны в него внесли пункты о недопущении добровольцев. Была переработана система контроля импорта в Испанию. Границу с Францией разделили на зоны, где находились наблюдатели от стран-участниц комитета.

Португальская граница разделялась на схожие зоны, однако вместо наблюдателей были допущены только подданные британской короны, причём подчинялись они британскому консулу в Португалии, а он отчитывался перед комитетом.

Контроль устанавливался и на море. Все суда стран-участниц (кроме военных), следующие в Испанию, должны были брать на борт контролёров в специально обозначенных портах. Запрещение посылки добровольцев вступало в силу с 21 февраля, а полностью план вступал в действие в ночь с 6 на 7 марта.

Морской контроль должны были осуществлять суда Франции, Великобритании, Италии и Германии. Италия и Германия долго протестовали против права СССР участвовать в морском патрулировании. Тем не менее союз этого права добился, но решил им не пользоваться из-за отсутствия морских баз в зоне патрулирования.

80% расходов на содержание комитета и осуществление принятых мер поделили между собой СССР, Франция, Великобритания, Германия и Италия.

Однако в назначенные сроки план не был приведён в действие. Полностью он заработал лишь 5 мая 1937 года. Иван Майский объясняет уступчивость стран фашистского блока во второй половине весны резкой критикой действий войск Франко со стороны общественности после бомбардировки Герники 26 апреля.

Однако такое поведение Италии и Германии можно объяснить и успехами войск Франко в войне. В апреле армия Франко вела тяжёлые, но успешные наступательные бои в Стране Басков — крайне важном стратегическом регионе. В начале мая из-за разногласий в Республиканском правительстве в Барселоне произошло восстание, игравшее на руку мятежникам.

Хотя восстание и удалось подавить, оно привело к перестановкам в испанском правительстве.

На заседание 31 мая не явились представители Германии и Италии. В объяснение своих действий они прислали письмо, где сообщили, что из-за бомбардировки республиканской авиацией немецкие суда открыли огонь по укреплённому порту Альмерия.

Позже Риббентроп выдвинул требование пересмотреть договорённости по контролю морских путей. Он требовал снять морское патрулирование и вместо этого дать обеим сторонам конфликта право ставить блокаду против судов противника, задерживая любые суда, идущие к нему.

Такой план играл на руку Франко, так как к концу весны 1937 года он контролировал большинство судов и значительное число портов. Соответственно, советская сторона была крайне против такого предложения, так как это бы подорвало отработанные способы доставки вооружения в республику.

Всё лето и начало осени Великобритания пыталась представить план, способный угодить германо-итальянской и советской стороне. СССР настаивал на выводе иностранных комбатантов из Испании и восстановлении морского патрулирования. Но Германия и Италия категорически отказывались от предыдущего порядка. Новый британский план, по которому было достигнуто соглашение лишь в начале ноября, устанавливал порядок вывода иностранных войск из Испании, но при этом принималась фашистская модель морской блокады.

После принятия этих договорённостей комитет пришёл в упадок. Совещания проводились всё реже. Ситуацию на море усугубляли пираты, препятствующие стабильным поставкам вооружения из СССР в Испанскую Республику. Положение на фронте ухудшалось. Советские войска оставались в Испании до самого конца военных действий. Однако неудачи на фронте провоцировали изменения в правительстве, что понижало и так упавший престиж республики.

1 марта 1939 года советский представитель был отозван из комитета, а сам комитет прекратил существование.

Читайте также «Легенды и мифы о „Голубой дивизии“».