На рубеже XIX–XX веков политический террор в России прочно вошёл в повседневную жизнь. От Владивостока до Киева империя дрожала от взрывов самодельных бомб. Главные цели — генерал-губернаторы, министры и тюремные начальники. Даже члены царской семьи не могли спать спокойно. Страна задыхалась от столыпинских галстуков, каторги и репрессий. Недоучившиеся студенты и молодые рабочие клялись покончить с тиранией и жандармским порядком в стране. Несмотря на непреодолимые противоречия во взглядах, обе стороны сходились во мнении, что «террор — ужасная вещь». Но реальность была ещё хуже, поэтому молодёжь добавляла: «Есть только одна вещь хуже террора — это безропотно сносить насилие».

Кто эти молодые юноши и девушки, что жертвовали собой ради других? Что они делали? Как пришли к своим взглядам? Помимо хорошо нам известных Засулич, Перовской, Каляева, Желябова, были тысячи других, о которых мы ничего не знаем. Их судьбы удивительно похожи, но в то же время каждый из деятелей интересен по-своему. Мы выбрали, на наш взгляд, три «типичные» истории женщин — рядовых членов Боевой организации эсеров, которые передают «дух времени».

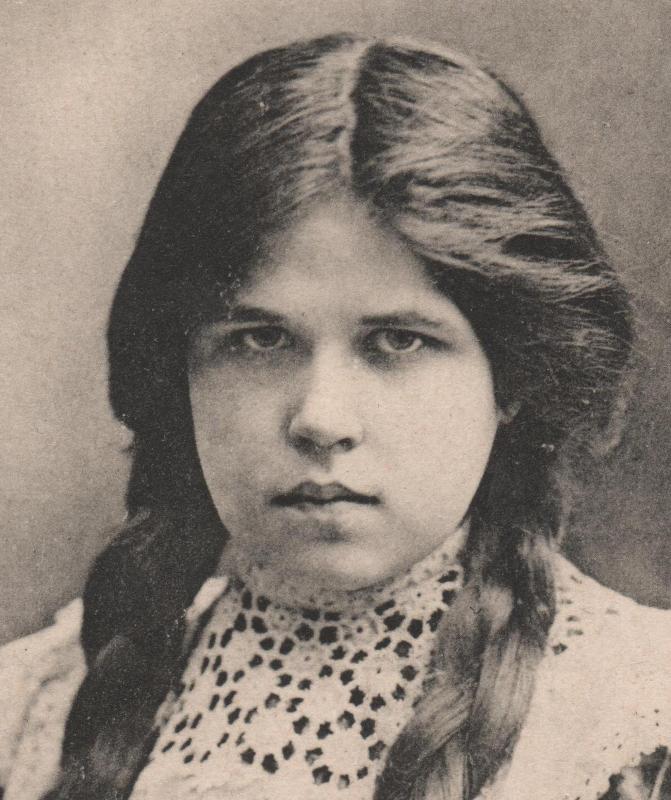

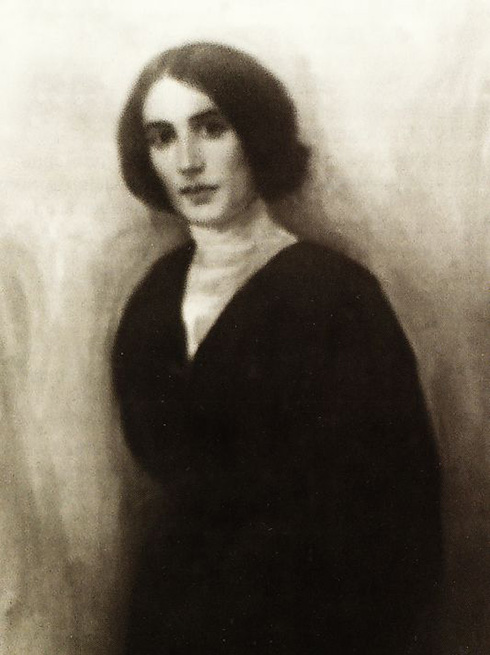

Евстолия Рогозинникова

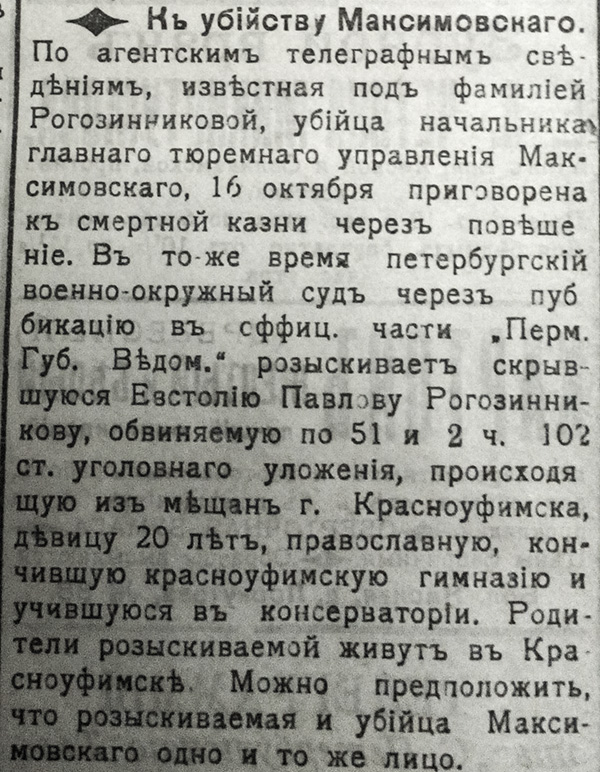

17 октября 1907 года газета «Русское слово» сообщала:

«Начальник главного тюремного управления Максимовский смертельно ранен у себя в кабинете. Стреляла подряд 7 раз из револьвера женщина, одетая вся в чёрное, вполне интеллигентного вида. Циркулируют слухи, что покушение произведено по постановлению с.-р.».

Женщиной вполне интеллигентного вида была революционерка Евстолия Павловна Рогозинникова, член Летучего боевого отряда Северной области Партии социалистов-революционеров. При обыске у неё были обнаружены два револьвера и «пояс смертницы» — специально изготовленный бюстгальтер с 5 кг динамита. Евстолия планировала взорвать охранку, где её должны были допросить жандармы в присутствии больших чинов.

Эсеры приговорили Александра Максимовского к смерти за то, что он ввёл телесные наказания для политических заключённых. Убийство проходило по сценарию покушения Веры Засулич на петербургского градоначальника Фёдора Трепова. 15 октября 1907 года Рогозинникова пришла в приёмную Главного тюремного управления и добилась аудиенции у Максимовского. Войдя в его кабинет, она несколько раз выстрелила в тюремщика из револьвера в упор.

На следующий день после сообщения в газете Евстолия Рогозинникова была повешена по решению военного суда. В последнем письме родным она писала:

«Не знаю, получите ли вы мои два письма, написанные уже после суда — на всякий случай пишу ещё раз, веря, что это дойдет. Ещё раз сказать вам, любимые, что не страшно мне. Верьте, что легко умирать мне. Только высший долг заставил меня идти туда, куда пошла я. Нет, даже не долг, любовь, большая, большая любовь к людям. Ради неё я пожертвовала всем, что было у меня…»

Дора Бриллиант

Как и многие молодые революционеры конца XIX — начала XX века, Дора Владимировна Бриллиант принадлежала к поколению недоучившихся студентов. Поколению отчисленных, арестованных, отправленных на каторгу за студенческие волнения в университетах Киева, Петербурга, Москвы, Казани. В этом смысле у Доры Бриллиант «образцовая» биография.

Первый арест и высылка — за участие в большой студенческой демонстрации в Киеве. В ссылке Дора знакомится с революционерами и присоединяется к эсерам. На протяжении нескольких лет занимается организационной работой в местном комитете партии и мечтает стать членом Боевой организации. Работа в динамитной мастерской, подготовка покушений на министра внутренних дел Вячеслава Плеве и московского генерал-губернатора Сергея Александровича Романова. Арест, Петропавловская крепость, сумасшествие и смерть в возрасте 30 лет.

Главная цель — отдать свою жизнь в серьёзном и значительном деле. С горечью спрашивала она часто:

«Почему не хотят пустить меня на выход? У меня хватит мужества не скомпрометировать партию. У меня достаточно гордости, чтобы вот так сложить руки, не дрогнуть, не показать врагу самую крошечную слабость, ничтожную робость».

Борис Савинков в своих «Воспоминаниях террориста» описывал Дору как «молчаливую, скромную и застенчивую, жившую только своей верой в террор» женщину:

«…Она с головой ушла в местные комитетские дела, и комната её была полна ежеминутно приходившими и уходившими по конспиративным делам товарищами. Маленького роста, с чёрными волосами и громадными, тоже чёрными, глазами. Дора Бриллиант с первой же встречи показалась мне человеком, фанатически преданным революции. Она давно мечтала переменить род своей деятельности и с комитетской работы перейти на боевую. Всё её поведение, сквозившее в каждом слове желание работать в терроре убедили меня, что в её лице организация приобретает ценного и преданного работника…»

Когда покушение на Вячеслава Плеве только готовилось, Дора и её подруга случайно встретили карету министра внутренних дел во время прогулки. Девушки попытались проследить, куда направляется карета министра, но безрезультатно. Дора досадливо заметила:

«Вот удивительный, редкостный случай, мы одни могли бы с ним покончить».

Мария Школьник

Совсем иным представителем революционного подполья была Мария Марковна Школьник. Она не училась в университетах и гимназиях, а пришла к революционному террору, что называется, от станка.

Мария Школьник родилась в бедной еврейской семье, которая не могла дать своим детям даже начального образования. До 13 лет Мария оставалась безграмотной, рано начала работать. Во время стачки за девятичасовой рабочий день Школьник знакомится с агитаторшей из еврейской социалистической партии Бунд, а вместе с ней и с революционным движением. Сама становится агитатором на фабрике и организатором стачек.

Как мы знаем, например, из автобиографического произведения Владимира Маяковского «Я сам», век революционера-пропагандиста был недолгий:

«1908 год. Вступил в партию РСДРП (большевиков). Держал экзамен в торгово-промышленном подрайоне. Выдержал. Пропагандист. Пошёл к булочникам, потом к сапожникам и, наконец, к типографщикам. На общегородской конференции выбрали в МК. Звался „товарищем Константином“. Здесь работать не пришлось — взяли».

Школьник вместе с товарищем Аароном Шпайзманом взялась организовать тайную типографию в Кишинёве. Обыск. Жандармы обнаружили типографский шрифт. Арест и отправка на поселение в Сибирь. Сто лет назад полиция, как и сегодня, слабо разбиралась в политическом контексте. Поэтому эсеров Школьник и Шпайзмана обвиняли в том числе… в издании социал-демократической газеты «Искра». Осудили их всё же за подстрекательство к бунту.

Дальше всё стандартно: Сибирь, поселение, побег и переезд за границу. В Женеве Мария вступает в Боевую организацию и получает первое задание — исполнить приговор генералу Дмитрию Трепову (сыну того самого Трепова). Генерала приговорили за участие в жёстком подавлении Первой русской революции. Трепову повезло — его предупредили о готовящемся покушении, операцию отложили. Киевский генерал-губернатор Клейгельс остался жив по тем же причинам.

Черниговскому губернатору Алексею Хвостову тоже повезло, но меньше. 1 января 1906 года Мария Школьник и Аарон Шпайзман попытались его взорвать. Первая бомба, брошенная Шпайзманом, дала осечку, вторая, с лёгкой руки Школьник, тяжело ранила, но не убила губернатора. Снова арест, суд, смертный приговор, заменённый на бессрочную каторгу. Следующие четыре года Мария провела на Нерчинской каторге, которая славилась своим жестоким режимом по отношению к политическим заключённым. Но эсерке снова удалось сбежать и уехать за границу.

Мария Школьник — одна из немногих революционеров-террористов, кто закончил свою жизнь не на виселице и не на каторге. Ей удалось дожить до почтенных 70 лет и оставить после себя интересные воспоминания «Жизнь бывшей террористки».

Материал подготовлен коллективом проекта «Нечаевщина».