Одним из самых опасных занятий для жителей позднего СССР была неформальная борьба за мир. Членов пацифистских организаций «Группа доверия» и «Свободная инициатива» привлекали к уголовной ответственности, сажали под домашний арест и запирали в психиатрических клиниках.

Это не помешало отважным людям, увлечённым в равной степени наукой и идеями хиппи, оказать существенное влияние на общество, в конечном счёте изменив его к лучшему. О том, как это было, рассказывает VATNIKSTAN.

Пацифистское движение в российской истории берёт начало в конце XIX века с толстовцев — последователей учения писателя и философа из Ясной Поляны. Подобно самому Льву Толстому, они проповедовали непротивление злу насилием и нравственное преображение. Толстовцы порывали с бытовым комфортом, трудились на земле, отказывались служить в армии и призывали прекратить всякое насилие над животными. Движение существовало недолго — в 1920–1930‑х годах при коллективизации коммуны толстовцев начали ликвидировать, а некоторые из участников попали под каток репрессий. Призывы к миру оказались забыты на пару десятков лет.

В 1949 году появилась государственная миротворческая организация — Советский комитет защиты мира (СКЗМ). Он вёл переговоры с США о запрете и уничтожении ядерного оружия, но всё же имел мало общего с подлинным пацифизмом. СКЗМ существовал вплоть до 1991 года и всегда встраивался в официальную повестку, атакуя мишени, удобные на данный момент руководству страны — например, войну во Вьетнаме и политику НАТО.

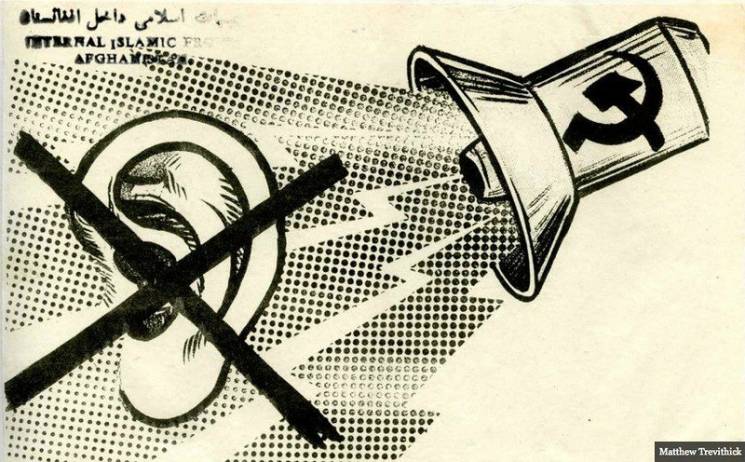

Но единичные по-настоящему пацифистские инициативы в стране всё-таки были. Среди них — демонстрации советских хиппи в 70‑х, выступления Андрея Сахарова, эссе «Мир и насилие» Солженицына (1973), редкие протесты против вторжения в Афганистан.

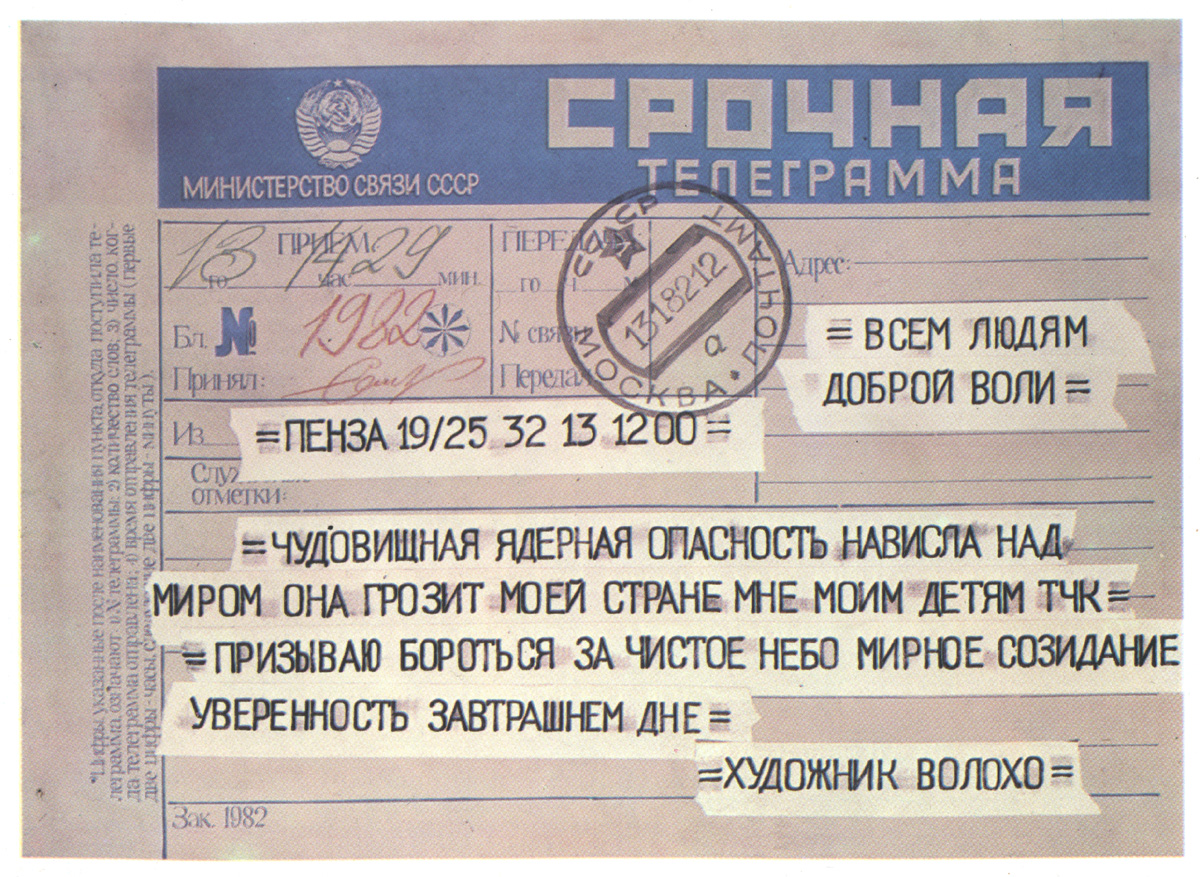

К концу 70‑х годов у советских граждан (и не только у них) обострился страх перед ядерной угрозой, на что повлияла и официальная пропаганда. Историк Ирина Гордеева в статье, посвящённой независимому пацифизму в СССР, приводит случай, хорошо иллюстрирующий массовую тревожность тех лет:

«…В сентябре 1979 года по „антисоветской“ статье был арестован Ю. Н. Никредин, 1955 года рождения, из города Нальчика. Он считал, что знает, как решить проблему всеобщего разоружения и предотвращения термоядерной войны, и, думая, что может получить большое вознаграждение, стал систематически обращаться со своей „идеей“, изложенной в рукописи под названием „Миру — мир“, в различные инстанции.

В связи с тем, что содержание этого документа „носило антинаучный характер и предложения, выдвигаемые им о предотвращении термоядерной войны, являлись абсурдными“, Никредин получил отказ, после чего решил передать этот документ за границу через американское посольство. Он изготовил самодельное взрывное устройство, раздобыл два обреза и в апреле 1979 года „остановил такси, угрожая оружием, сел за руль, ворвался на территорию посольства, произведя два выстрела. Был арестован. Объяснил, что взрывным устройством хотел подорвать себя в случае неудачи“».

Беспокойство, царившее в обществе, рождало у сознательных граждан желание взять дело мира в свои руки. Почти одновременно в 1982 году в Советском Союзе возникли два независимых миротворческих движения. В июне появилась организация «За установление доверия между СССР и США» (далее «Группа доверия». — Прим.), в декабре — объединение советских хиппи «Свободная инициатива». Эти движения отличались повестками — если «Группа доверия» поначалу призывала только к ядерному разоружению, то «Свободная инициатива» сразу же выступила против войны в Афганистане.

«Группа доверия»

Начало группе положили неофициальные научные семинары, проводившиеся в кругах интеллигенции с 1980 года. На них обсуждались вопросы разоружения и предотвращения «ядерного кошмара». Анализируя обстановку в мире, независимые советские интеллектуалы приходили к неутешительным выводам:

«1980 год был годом начала очередного экономического спада в большинстве развитых стран. Обострение энергетической, сырьевой и экологической проблем в одних странах, продовольственной, технологической и управленческой — в других, придало этому спаду остроту и длительность, не свойственную, например, предыдущему спаду 1974–1975 годов. Убедившись в неэффективности различных эффектов оздоровления экономики и для отвлечения внимания своих народов от насущных экономических проблем правительства неизбежно должны были обратиться к старому и проверенному рецепту — вложению денег в долгосрочные военные программы.

Такой шаг, легко оправдываемый в глазах народов внешней военной угрозой, имеет для правительства и другую притягательную сторону — он способствует консолидации общества на псевдопатриотической основе. Вслед за этим неминуемо должны прийти внедрение милитаристского духа, увеличение закрытости общества, урезание демократических свобод и прав человека. Всё это должно усилить и привести к власти военно-промышленные комплексы и союзы политической полиции с военными».

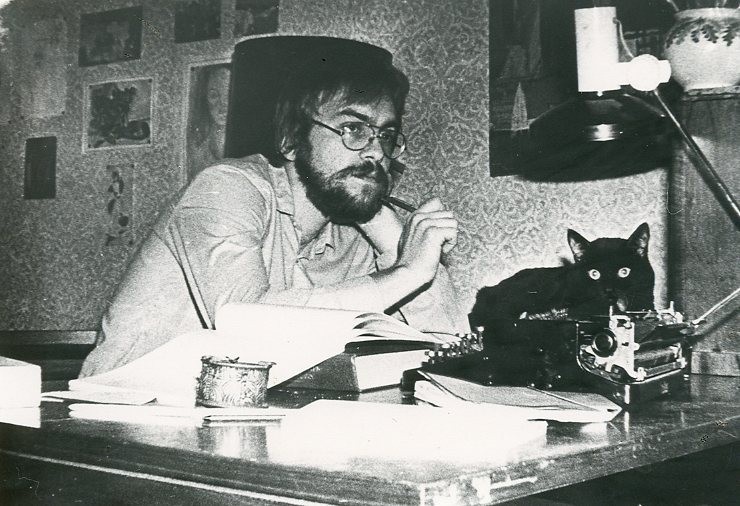

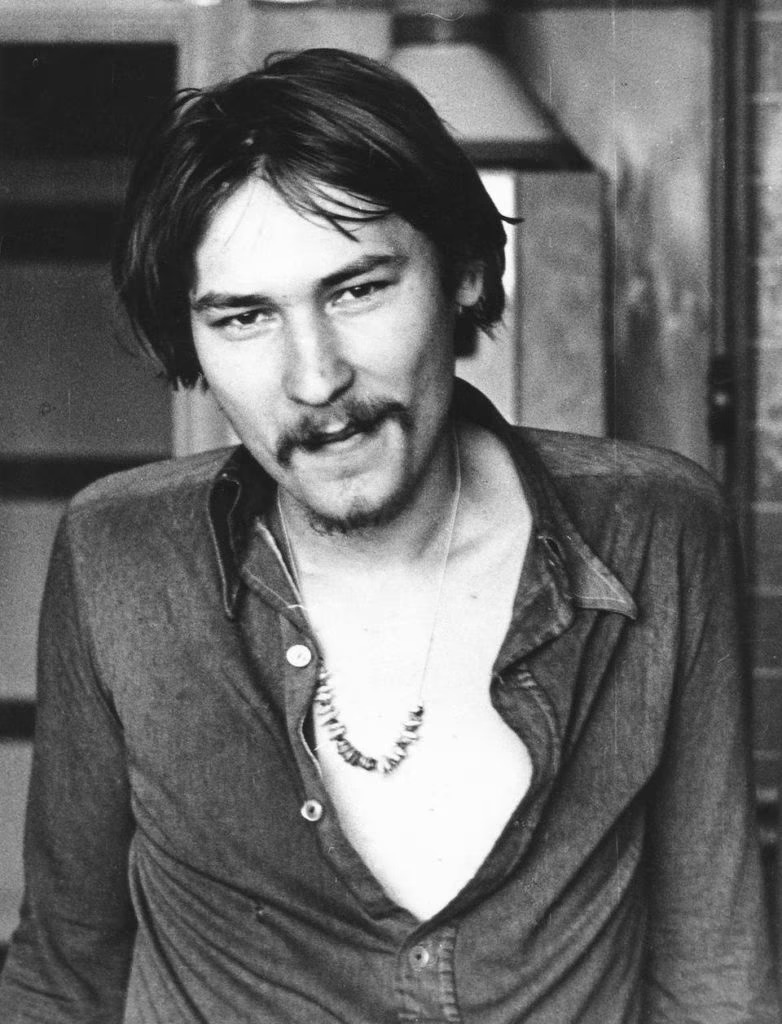

Основателем «Группы доверия» стал художник-нонконформист Сергей Батоврин, выходец из Системы — так называли субкультуру хиппи и андеграундной интеллигенции в СССР. В прошлом Батоврин имел много неприятностей с властями и КГБ. В 1975 году его арестовали за отказ служить в армии, после чего он бежал из-под стражи и был объявлен в розыск. В том же году художника задержали при попытке провести выставку и на пять месяцев, как многих других диссидентов, поместили в психиатрическую больницу. По завершении «лечения» его формально освободили от призыва из-за якобы найденного психического расстройства. Проблемы с законом на этом не закончились: Батоврина много раз помещали под домашний арест, обыскивали его квартиру и угрожали уголовным делом по обвинению в незаконных валютных операциях.

О создании «Группы доверия» было объявлено 4 июня 1982 года. В этот день на квартире Сергея Батоврина в Москве состоялась пресс-конференция для иностранных журналистов, где художник зачитал «Обращение к правительствам и общественности СССР и США». Документ затем отправили в ТАСС, газету «Правда» и СКЗМ. Кроме того, декларацию группы выслали руководителям противоборствующих государств — Леониду Брежневу и Рональду Рейгану. В самом обращении говорилось:

«СССР и США обладают средствами убивать в масштабах, способных подвести итоговую черту под историей человеческого общества. Равновесие страха не может надёжно гарантировать безопасность в мире. Только доверие между народами может создать твёрдую уверенность в будущем.

Сегодня, когда элементарное доверие между двумя странами полностью утрачено, проблема доверия перестала быть просто вопросом двусторонних отношений. Это вопрос — будет ли человечество раздавлено собственными разрушительными возможностями или выживет… Соблюдение политиками объективности в вопросах разоружения затруднено их политическими интересами и обязательствами… Мы убеждены в том, что пришло время для широкой общественности не только ставить вопросы о разоружении перед теми, кто принимает решения, но и решать их вместе с политиками. Мы выступаем за четырёхсторонний диалог — за то, чтобы в диалог политиков равномерно включились советская и американская общественность».

Авторами «Обращения», помимо самого Батоврина, выступили инженеры Мария и Владимир Флейшгаккеры, врач Игорь Собков, физики Геннадий Крочик, Виктор Блок и Юрий Хронопуло, Михаил и Людмила Островские, математик Борис Калюжный. На декларацию откликнулись сотни людей — согласно данным Ирины Гордеевой, на конец февраля 1983 года под ней стояло более 900 подписей. Вскоре подобные организации начали появляться в Ленинграде, Киеве, Риге и других городах Союза.

Философия группы полностью соответствовала названию: главную причину ядерной угрозы Батоврин и его соратники видели в утрате доверия «между СССР и США, Востоком и Западом». Кроме того, участники организации были недовольны тем, что вопросами разоружения занималось прежде всего правительство, а рядовые граждане оставались не у дел. По словам Ирины Гордеевой:

«Организаторы группы считали, что настало время защищать мир „снизу“, силами простых людей, независимой от партии и правительства общественности. Объясняя мотивы своего участия в движении, Батоврин в интервью, данном 20 мая 1983 году в Вене корреспонденту радио „Свобода“, сказал: „Всё дело в том, что каждый участник группы в один прекрасный день для себя почувствовал, что проблемы мира во многом зависят от того, будет ли каждый человек лично для себя понимать, что он должен приложить какие-то собственные личные усилия для того, чтобы мир был прочным. То есть борьба за мир не должна быть монополией политиков, а это должно быть каждодневным занятием тысяч и тысяч людей… Настоятельно требуется объединение всех людей вне зависимости от их гражданства, идеологических, политических или религиозных взглядов“».

Появление в СССР независимого мирного движения заметили за границей. Участники группы решили наладить контакт с иностранными единомышленниками и создали «телефонную линию мира». Она круглосуточно принимала мирные предложения из разных стран, всего их поступило более сотни. Вот некоторые из них:

— наладить обмен детьми между советскими и американскими семьями, включая семьи руководителей государств и ответственных правительственных сотрудников (это гарантирует защиту от неожиданного ядерного нападения, а также взаимопонимание в будущем);

— пропагандировать мир в школьных учебниках;

— создать советско-американское брачное агентство, увеличить количество браков между гражданами СССР и США;

— разработать программу совместных космических исследований;

— ограничить военные игры детей, прекратить производство и продажу военных игрушек;

— создать площадки для обсуждения антивоенных произведений кино и литературы;

— использовать в качестве товарных знаков слова, связанные с идеей мира: доверие, разрядка, детант (ослабление напряжённости в международных отношениях. — Прим.) и другие.

— использовать телевидение для знакомства с культурой друг друга;

— включить в школьные программы сведения о законодательных и государственных документах обеих стран, а также значимых художественных произведений.

Стремясь достучаться до правительств СССР, США и других стран, группа рассылала обращения с призывом к прекращению ядерных испытаний. Ни одного официального ответа на письма, увы, не поступило. Но интерес к «Группе доверия» за рубежом не угасал, его активно проявляли зарубежные журналисты и пацифистские организации. Первые поднимали шум в западных СМИ, осудив преследование участников группы, вторые проводили акции в поддержку движения. К сожалению, это не спасло советских миротворцев от нападок милиции и КГБ.

Поначалу «Группа доверия» не претендовала на роль оппозиции и даже поддерживала мирные инициативы правительства. Однажды её организаторы направили в Моссовет письмо, информируя власти о создании группы и предложив зарегистрировать её как общественную организацию. На запрос поступил устный ответ: «Чтобы бороться за мир, в нашей стране не нужно регистрироваться».

Скорее всего, СКЗМ не хотел терять монополию в борьбе за мир и потому не желал появления самостоятельных движений со своей идеологией. Представители государственного миротворческого комитета называли «Группу доверия» «кучкой хулиганов с учёными степенями». Мероприятия организации разгоняли, а их участников арестовывали. Но в уголовном кодексе не было статьи, предусматривающей наказание за призывы к миру (впрочем, нет её и сейчас). Поэтому КГБ фабриковало против членов группы дела о хулиганстве и антисоветской пропаганде. Арестованных отправляли за решётку или в психиатрические больницы. Ирина Гордеева пишет:

«…места встреч участников группы и места их проживания стали объектом пристального внимания милиции и КГБ. Милиция многократно пыталась попасть в квартиры членов группы, задерживала их на улице „для выяснения личности“, члены группы получали повестки и звонки с предписаниями явиться в отделение милиции, в исполком, в прокуратуру, в КГБ, задерживались, доставлялись в милицию для бесед, получали угрозы по телефону и в личном общении с сотрудниками силовых органов, которые применяли оскорбления и физическое насилие, на работе на них тоже давили, угрожали увольнениями и увольняли, домашние телефоны отключали, подвергали домашним арестам на срок от одного дня до одного месяца».

5 августа 1982 года власти разгромили подпольную выставку памяти жертв Хиросимы. Более 80 антивоенных картин Батоврина конфисковали. Художника насильственно госпитализировали в психиатрическую лечебницу на три недели. За период с июня по ноябрь 1982 года он также восемь раз попадал под домашний арест.

Несмотря на репрессии, «Группа доверия» продолжала работу. В 1982–1983 годах участники регулярно проводили обсуждения, дискуссии и научные семинары, распространяли воззвания, готовили мирные акции. Они призывали к созданию безъядерных зон и запрету ядерных испытаний, роспуску военных блоков НАТО и Варшавского договора, сокращению вооружений.

Ко второй половине 80‑х интеллигентский состав организации «разбавили» выходцы из среды хиппи. С весны 1984 года к «Группе доверия» присоединились Александр Рубченко и Николай Храмов. По мнению Ирины Гордеевой, их взгляды сыграли решающую роль в повороте группы к пацифизму.

Рубченко был художником, приверженцем учения Льва Толстого, вегетарианцем и пацифистом. Он давно принимал участие в акциях «Свободной инициативы», как и Николай Храмов — студент факультета журналистики МГУ. Их обоих неоднократно задерживали, избивали, помещали в психиатрические больницы. Храмова даже исключили из университета и призвали в армию. В ответ бывший студент направил открытое письмо министру обороны СССР, в котором заявил, что убеждения не позволяют ему проходить военную службу. И добился своего — после четырёх месяцев гауптвахты и следствия Храмова комиссовали по зрению, освободив от уголовного преследования.

Вскоре к «Группе доверия» стали примыкать представители неформальной молодёжи с более радикальными взглядами, под влиянием которых повестка организации стала меняться. Это видно из текста «Декларации принципов», принятой группой в апреле 1987 года.

Первый раздел декларации назывался «Мир и взаимное доверие». В нём говорилось о том, что путь к всеобщему миру пролегает через «взаимное узнавание народами друг друга, изменение поведения по отношению к людям иного мировоззрения, искоренение в сознании людей навязываемого им стереотипа „врага“, преодоление „баррикадного мышления“». Участники призывали остановить милитаризацию общественного сознания, воспитывать детей в духе пацифизма. Здесь же «Группа доверия» впервые осудила вторжение в Афганистан. Это уже считалось серьёзной антисоветской пропагандой, на такое заявление решался далеко не каждый.

Второй раздел — «Права человека и мир» — был посвящён соблюдению прав человека, так как «мир в мире и мир внутри общества теснейшим образом зависят друг от друга». Группа потребовала прекратить преследовать людей за их убеждения, амнистировать узников совести (людей, лишённых свободы из-за политических или иных убеждений. — Прим.), отменить смертную казнь. Кроме того, предлагалось учредить альтернативную гражданскую службу, дать каждому право на свободу передвижения и выбор места жительства, в том числе и вне страны, отменить прописку.

Третий раздел декларации — «Защита окружающей среды, проблемы третьего мира и внутренние проблемы» — посвящался вопросам атомной энергетики и предотвращения всемирной экологической катастрофы. Это стало особенно актуально после аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году. Также группа потребовала сократить военный бюджет и направить средства на решение социальных проблем.

Нововведения поддержали не все, из-за чего в 1987 году организация раскололась. Участники, выступавшие за более умеренную программу, образовали отдельную группу, которая также распалась через год. В 1989 году прекратила существование и «Группа доверия». Многие её участники войдут в «Демократический Союз» и «Радикальную Ассоциацию за мир и свободу». Некоторые присоединятся к организации «Радикальная партия» (ныне — «Транснациональная радикальная партия»).

За свою недолгую жизнь «Группа доверия» оказала большое влияние на общество. Например, она активно продвигала закон об альтернативной гражданской службе, который в итоге был принят. Примечательно, что группа была одной из немногих неформальных организаций в СССР, открыто заявивших протест, но при этом всегда выступавших за диалог с властями.

«Свободная инициатива»

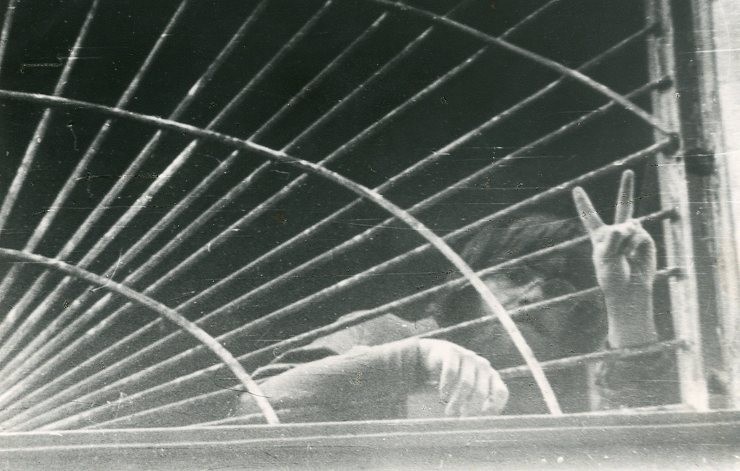

«Я родился 26 октября 1954 года в Москве (мне 35 лет). Мои родители приехали в Москву из Тамбовской области… И там живут мои дедушка и бабушка, они очень старые и очень простые. Мой отец имел работу директора строительной компании и разбился в автомобильной катастрофе. Моя мама живёт сейчас. Я получаю пособие, приблизительно 50 рублей. Других денег у меня нет…

1 июня 1971 года я принял участие в антивоенной демонстрации московской Системы хиппи, которая проходила неподалёку от Кремля и Красной площади. После, затем, меня отправили в сумасшедший дом для детей, и я стал сумасшедшим человеком (для массового сознания), и это остаётся и сейчас также. Это один из советских обычаев в моей стране… Затем я принял участие в Движении молодёжи против войны, против правительства, против насилия и традиционной массовой морали…

13 марта 1978 года я был арестован и пробыл в изоляции один год. И после, тоже весной 1984 года, я был арестован и провёл в заключении четыре года. И, кроме этого, я имел множество случаев, когда меня просто отправляли в сумасшедший дом на более меньший срок. Во всех случаях моё преступление заключалось в том, что я наркоман и имел при себе какое-нибудь вещество, которое я могу выпить за один раз. Но всё это не важно. Главное для меня сейчас — это объединение наших сил на Земле и установление более плотного контакта американской „семьи“ с русской СИСТЕМОЙ (Системами), МИРА в полном объёме и в обычной нашей жизни, как это было 10, 15, 20 лет назад и сейчас — только вместе.

Это мечта, но не только. Это также и часть реальности».

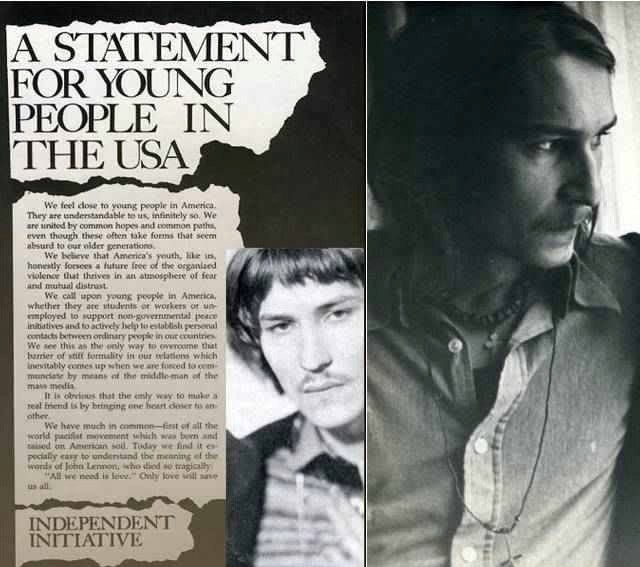

Так писал о себе основатель «Свободной инициативы» Юрий Попов, выходец из среды хиппи, где получил прозвище Диверсант. Эту краткую автобиографию он поведал в письме Паулю Кнаппу — осуждённому американскому активисту, в защиту которого выступал в конце 1980‑х годов.

Информации об истории группы ничтожно мало. Небольшой справочный текст о «Свободной инициативе» можно найти в книге «Неформальная Россия» 1990 года:

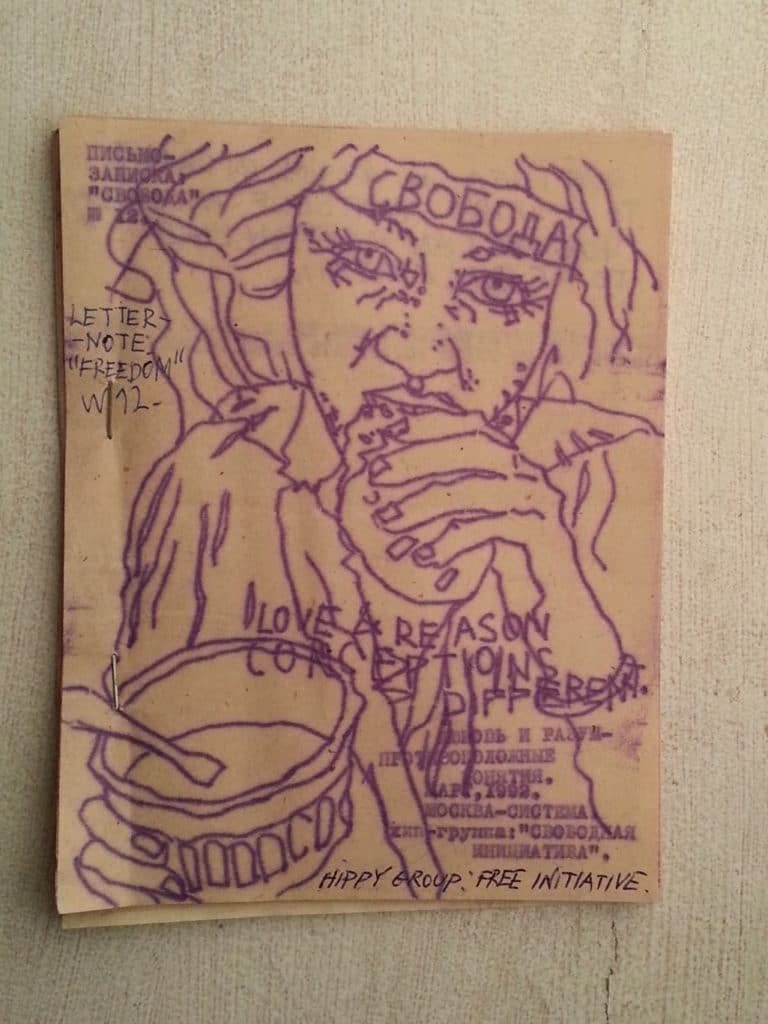

«Группа существует с 1982 года. Устав принят в 1987 году. Пацифисты, хиппи-анархисты. Выступают за общедемократические права и свободы, свободу собраний, печати, ассоциаций и организаций, сокращение армии и сроков службы, стирание границ между странами, ликвидацию армий всех государств, тюрем и концлагерей и так далее. Основная форма деятельности состоит в написании листовок с обращениями, надписей на стенах домов пацифистского содержания… Издают самодеятельный журнал „Свобода“. Выходит четыре раза в год, с 1987 года, 20 страниц, тираж не более 30 экземпляров. Актив — десять человек. Возраст — 18–23 года».

Диверсанта упоминали во многих рассказах о хиппи 1970‑х. Он стал одним из героев романа Аркадия Ровнера «Калалацы» (издан в Париже в 1980 году) под именем Юра Заложник:

«У Юры Заложника — светлые волосы до подмышек. Высокий, костистый, ходил он в зелёном френче керенского покроя с расстёгнутой верхней пуговкой, и на шее крестик… Заложник считался теоретиком — ему приписывали текст: „Вы отняли у нас всё — в школах засрали наши мозги, в дурдомах закололи нашу память. Но у нас ещё осталась наша жизнь и право выбирать себе способ казни. Мы хозяева своей крови и можем делать с ней всё, что хотим, — отравлять её наркотиками или поливать ею заборы“».

Кличка Диверсант появилась, видимо, после случая, описанного в этой же книге:

«… [он] принёс в метро пустую лимонку, доехал до площади Маяковского, дождался, покуда объявили: „Осторожно, двери закрываются“, закричал страшным голосом: — Ложись! — и запустил лимонку под ноги пассажирам. Лимонка закружилась волчком, все попадали, позатыкали уши — поезд ушёл, сам он снаружи остался, — положили в дурдом».

Сергей Батоврин в воспоминаниях описывал Диверсанта как «организатора многолюдных мероприятий контркультуры и завсегдатая психиатрических больниц». Соратники говорили о Попове как о «сознательном оппозиционере» и «искреннем пацифисте», который живо интересовался политикой и мечтал превратить тусовку хиппи в настоящее общественное движение. Многие вспоминают его доброту — видимо, эта черта сильно повлияла на формирование пацифистских взглядов Юры.

В старших классах Юра отрастил волосы, а позже, под влиянием философских трудов Льва Толстого, стал ходить в школу босиком. Толстой был любимым автором Диверсанта, в своих текстах он часто обращался к его произведениям, цитировал их. Считал яснополянского писателя «духовным отцом моего народа». За крамольные взгляды и поведение Юру отправили в психиатрическую больницу и поставили диагноз.

После этого, будучи инвалидом второй группы, Юра нигде не работал и жил на пенсию. Он стал оригинальным художником-самоучкой, участвовал в подпольных выставках. О его творчестве вспоминает бывший хиппи Владимир Видеман (Кест):

«Его фирменный стиль — миниатюрный сюр, то есть он рисовал акварелью, часто под лупой, крошечные психоделические фигурки, что-то среднее между Босхом и Дали, но по таланту, ИМХО, превосходил обоих вместе взятых. Такими фигурками — правда, более масштабными — он однажды, от нечего делать, коротая длинные зимние ночи, разрисовал мою комнату… которая после этого стала, вероятно, первым и последним музеем художника. В его московском жилище посреди просторной комнаты стоял огромный стол, заваленный тысячами мелких листочков, часто размером с трамвайный билет, покрытых удивительными композициями, от которых крыша ехала реально».

Мирное воззвание «Свободной инициативы», как и в случае с группой Батоврина, призывало наладить доверие между народами двух сверхдержав. В тексте, названном «Обращение к молодой Америке», говорилось:

«Нам бесконечно близка и понятна американская молодёжь. Нас объединяет общая боль и надежда, какие бы абсурдные формы она ни принимала в глазах старшего поколения. И мы верим, что честная молодёжь Америки так же, как и мы, видит своё будущее более свободным от организованного насилия, процветающего в атмосфере страха и взаимного недоверия.

Мы призываем рабочую, студенческую и „незанятую“ молодую Америку поддержать неправительственные мирные инициативы, выступить за установление контактов между простыми людьми наших стран, в чём мы видим единственную возможность преодолеть формализм в отношениях, неизбежно возникающий, когда они опосредствованы средствами массовой информации. Ведь настоящего друга можно найти лишь соприкоснувшись с ним сердцем. Нас многое объединяет, и в первую очередь это пацифистское движение планеты, которое родилось и выросло на американской земле. И сейчас нам особенно ясен глубокий смысл слов трагически погибшего Джона Леннона: «Нам нужна только любовь. Только любовь спасёт нас всех».

Ещё более радикальное обращение «К 1 июня 1981 года» было написано вторым лидером «Свободной инициативы» Сергеем Троянским, открыто осудившим войну в Афганистане. Публичные выступления против неё были чрезвычайно редки: как мы уже говорили, это грозило серьёзным уголовным преследованием. В документе Троянского было сказано:

«Как ты, пацифист, относишься к тому, что сверстник убит в Афганистане? Спрашиваешь ли ты себя, почему он там оказался? Не потому ли, что Афганистан напал на нас? Или потому, что в твоей стране 250 миллионов человек и у неё есть самое современное оружие, а в Афганистане всего 15 миллионов человек и нет своего оружия? Государство имеет своим свойством войну, и чем оно больше и сильнее, тем агрессивнее…

Для того чтобы защитить жизнь твоих сверстников и детей всего мира, нужно коллективное усилие твоих друзей и тебя самого. Коллективное самодеятельное выступление в тоталитарном государстве расценивается как помешательство. Да здравствует коллективное помешательство против атомного оружия государства, за жизнь афганских детей, против войны в Афганистане!

Да здравствует Международный день защиты детей!»

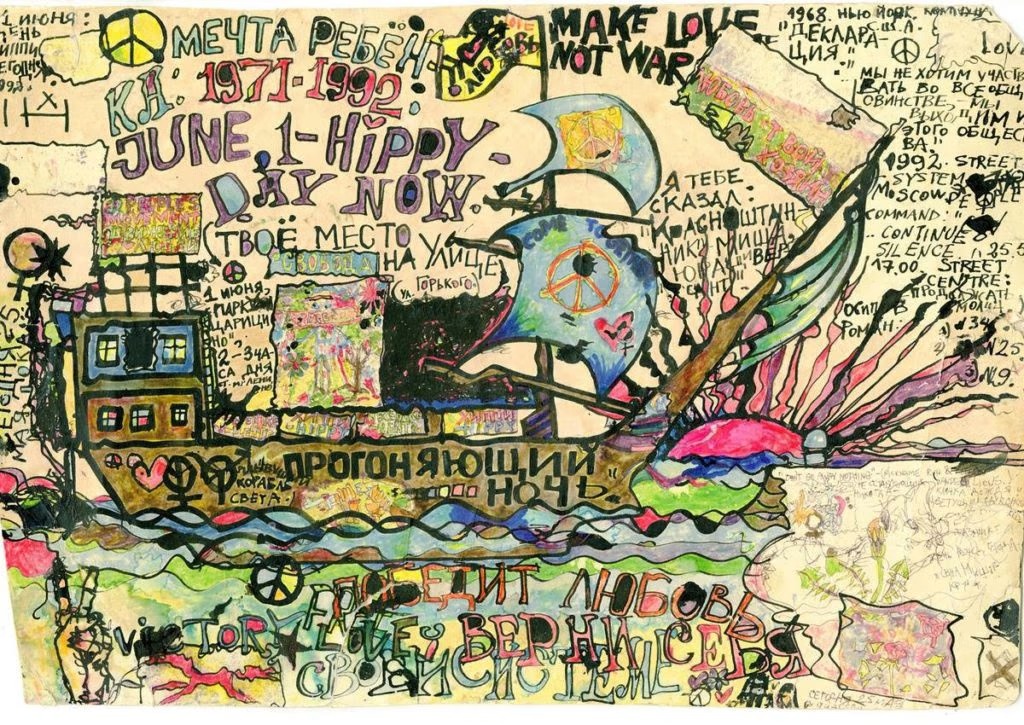

Последняя строчка не случайна — «Обращение» Троянский приурочил к 1 июня, так как в этот день в 1971 году советские хиппи впервые пытались провести демонстрацию в защиту мира. По инициативе Диверсанта встречи в этот день стали традицией: с 1982 года хиппи ежегодно собираются в Царицыно в первый день лета. В 1983 году встреча закончилась милицейской облавой и задержаниями. После неё в парке были найдены листовки с призывами к отмене смертной казни и, по некоторым данным, к остановке афганской операции. Диверсанта задержали, обвинили в хранении наркотиков без цели сбыта (позднее в интервью он рассказывал, что при себе имел «смехотворные количества садового мака») и снова поместили в психиатрическую больницу.

В октябре 1986 года в Москве у себя на квартире был арестован Сергей Троянский. После обыска у него изъяли пишущую машинку, брошюры «Свободной инициативы» с осуждением афганской войны, документы «Группы доверия». Кроме того, милиция нашла брошюру австралийской пацифистской группы Canberra Peacemakers «Общественная оборона (о методах ненасильственного сопротивления агрессии)».

На следующий день состоялся повторный обыск. На обуви и одежде Троянского искали пятна аэрозольной краски, чтобы доказать, что он писал лозунги на стенах московских домов: «Прекратить позорную войну в Афганистане!», «Горбачёв — убийца афганских детей» и тому подобные. Троянского поместили в «Матросскую тишину», затем — в психиатрическую лечебницу.

В 1987 году из больницы вышел Юра. Вскоре после этого «Свободная инициатива» составила манифест хиппи «Назад пути нет». Документ сформулировал основные задачи движения: создание «позитивной» программы и «практическое воплощение идеалов». «Свободная инициатива» требовала:

— немедленно, в трёхдневный срок, вывести войска из Афганистана;

— отменить смертную казнь. Изменить пенитенциарную систему в сторону гуманизации, прекратить использовать принудительный труд заключённых;

— провести всеобщую демобилизацию, впоследствии создать профессиональную армию;

— усилить участие в общественно-политической жизни религиозных организаций и пацифистских групп;

— свободу слова, мысли, печати, собраний и ассоциаций;

— разрешить свободный въезд и выезд из страны;

— уничтожить все ядерные вооружения, запретить использование атомной энергии.

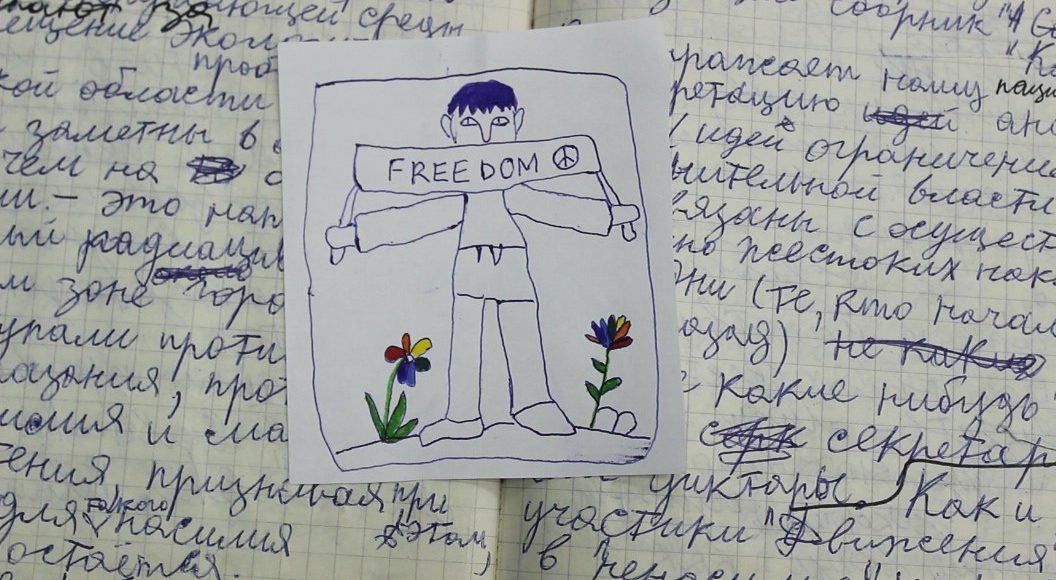

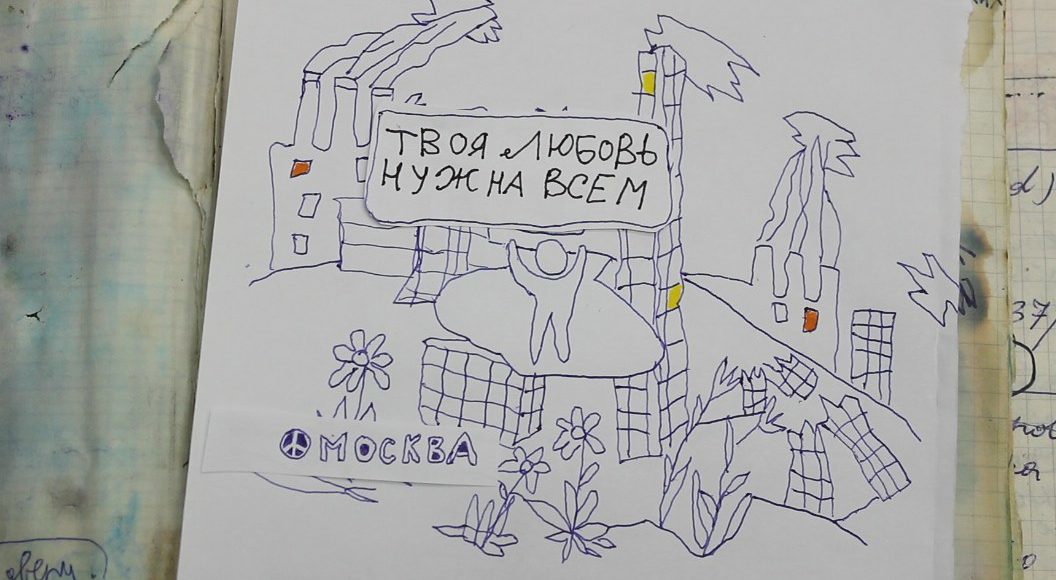

Отдельно стоит сказать о самиздатском журнале «Свобода», который выпускался с 1987 года. Издавал и оформлял его сам Диверсант — печатал под копирку по пять листов за раз. У него выходило по десять—пятнадцать 30-страничных экземпляров. На обложке журнала Юра помещал свои рисунки, дополненные надписями и лозунгами. Например: «Любовь спасает нас», «Пацифистская оппозиция», «Amnesty 2000/Амнистия 2000» (смысл последнего остаётся загадкой). На второй странице содержался эпиграф: «Не бойся этого, чего ты боишься, всё не так страшно, как тебе кажется, всё гораздо страшнее», «Зло в нас самих», «То, чего мы хотим, — это никому не нужно». В журнале печатались стихи друзей и знакомых Диверсанта, а также его самого. Гордеева характеризует поэзию Юры как «наивные дилетантские стихи»:

«Прекрасный мир, люблю тебя,

Прими меня, раскрой объятья,

Все люди братья на Земле,

Все люди — братья».

В «Свободе» можно было найти анонсы мероприятий для пацифистов и анархистов, обращения «Группы доверия» и других подобных организаций. Особое место в журнале занимали материалы по истории Движения (понятие, которое Диверсант использовал в отношении советских хиппи) и рубрика «Нам пишут друзья» — в ней публиковалась переписка Диверсанта с зарубежными единомышленникам. Раздел «Вести оттуда» печатал письма из психбольниц, в основном от Сергея Троянского. Письма в защиту тех, кто находился в заключении, размещались в рубрике «Борись за друга».

Журнал выходил четыре раза в год, но нерегулярно, постепенно превратившись в небольшое «письмо-записку». В марте 1992 года был выпущен последний номер «Свободы». Примерно тогда же «Свободная инициатива» прекратила существование.

Ирина Гордеева, изучая личные тетради Диверсанта, пришла к выводу, что после 1992 года он считал программу распавшейся группы во многом выполненной:

«Мы начали дело 20 лет назад и в значительной степени (выражаясь социалистическим языком) сняли напряжение в обществе, внеся в него активный творческий заряд. И то, что сейчас война отодвинулась немного, — было сделано нами тогда… Мы и сейчас делаем то, что надо делать. А глупые надежды на то, что отдельная группа людей, к тому же и не очень многочисленная, будет до бесконечности впитывать в себя яд, сочащийся из всех пор общества, — наивны, в конце концов надо дать возможность ему самому (обществу) почувствовать, как действуют те выделения, которые оно само же исторгает».

По мнению Гордеевой, биография Юры свидетельствует, что пацифизм в России всегда зарождался в маргинальной среде, в пространстве социального, культурного и религиозного пограничья. Диверсант погиб в 1999 году при невыясненных обстоятельствах. В 2004 году без вести пропал Сергей Троянский. К настоящему моменту практически не осталось в живых людей, причастных к истории «Свободной инициативы».

В завершение рассказа о «Свободной инициативе» приведём небольшую выдержку из тетради Юры. Это запись-рассуждение под названием «Люди» с припиской «памяти А. Сахарова»:

«…Я не хочу зла никому. И таких, как я, очень много. Ведь чего нам не хватает действительно больше всего — это того, чтобы знать, что вокруг тебя люди, и они не желают тебе зла, знать, что твоя боль вызывает у тех, кто рядом, сострадание, это нужно нам всем — знать, что в его душе осталась ещё капля милосердия. Как это сделать?

Позвони своим друзьям и встречайтесь, всего несколько слов — как дела, как тебя зовут, привет, не грусти, сколько времени сейчас; подари то, что у тебя есть, просто так что-нибудь, всё равно что, не бойся, и ты увидишь, что это такое.

Так было на улице. И пусть это вернётся. Пусть будет Жизнь.Нельзя одних любить, а других ненавидеть — так не получается. Любить можно только всех».

Материал составлен на основе исследований кандидата исторических наук Ирины Гордеевой, посвящённых пацифистскому движению в СССР в 1980‑е годы.

Лекция Ирины Гордеевой «Советское независимое движение за мир в 1980‑е годы: люди, идеи, транснациональные связи» на Постнауке

Читайте также «Танки в цветочек и пингвины у Белого дома: пацифистские акции ДвУРАКа и зАиБи».