Поздней осенью 1920 года возле крымского села Ишунь решалась судьба армии Врангеля, да и всего белого движения. После недели упорных боёв 12 ноября части Красной армии заняли ишуньские позиции и устремились вглубь Крыма. В следующие несколько дней войска и массы гражданского населения организованно погрузились на корабли и взяли курс в сторону Турции. Впоследствии эти события будут названы Севастопольской эвакуацией (по названию главного порта отправления).

Первые русские беженцы начали прибывать в Турцию из объятой гражданской войной России ещё в 1918 году, задолго до описываемых событий. Постоянная перемена политической ситуации (а они происходили беспрерывно, особенно на юге страны) каждый раз сопровождались волной вынужденных переселенцев. Значительная волна эмигрантов оказалась в Константинополе в апреле 1919 года после того, как красные заняли Крым в первый раз. По некоторым данным, в этом году в городе насчитывалось уже тысяча русских беженцев.

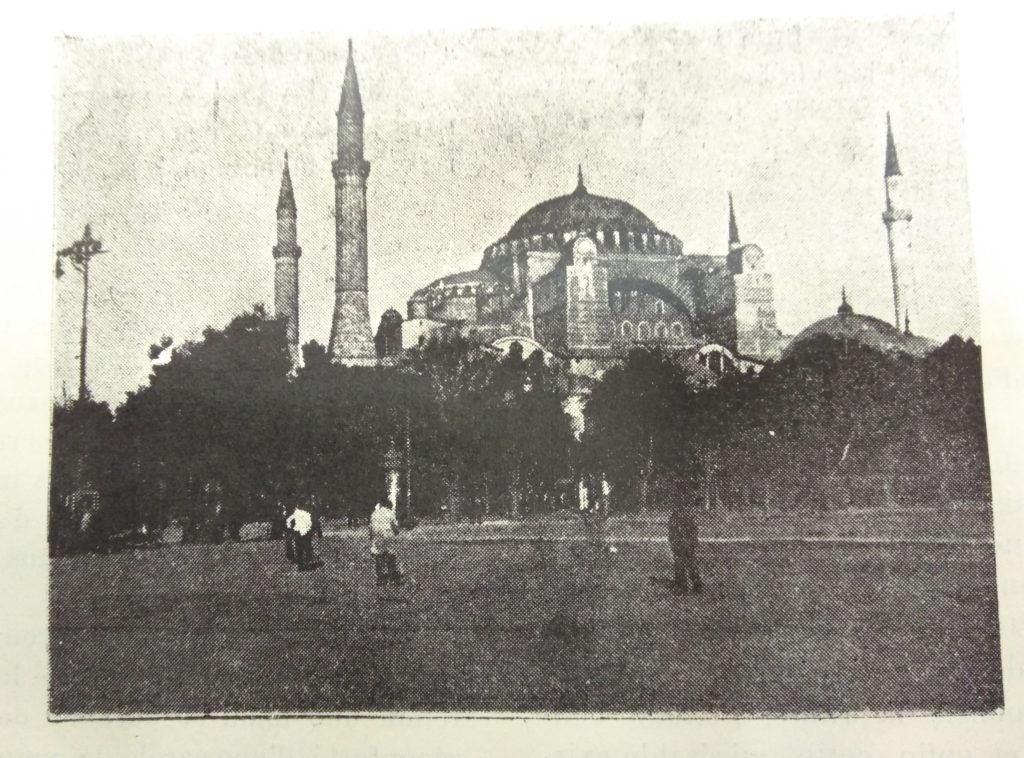

Ситуация в бывшей Османской империи чем-то напоминала недавние события в России. После поражения в Первой мировой войне на турецкую территорию вошли войска Антанты. В стране действовало два правительства — старое султанское в Константинополе, подконтрольное союзникам, и новое республиканское в Ангоре, боровшееся за независимое национальное государство. Его возглавлял герой войны генерал Мустафа Кемаль, будущий лидер Турции. Фактически же большая часть территории никем не контролировалась, а на её границах бушевали войны.

К тому моменту, когда в Золотом Роге показались первые врангелевские суда, турецкая столица уже два года была оккупирована союзническими войсками. Старый город был отдан французам, в густонаселённой азиатской части стояли итальянцы, а христианские кварталы — Пера и Галата — находились под контролем англичан.

По словам Ивана Бунина, Константинополь встретил их «ледяными сумерками с пронзительным ветром и снегом». Как образно выразился другой очевидец событий, писатель Иван Лукаш, «в те дни стояла у всех на душе студёная, чёрная ночь».

Первые двое суток суда, скопившиеся у старых пристаней в районе Каракёя, недвижимо стояли на рейде. Пользуясь безвыходным положением беженцев, местные торговцы-греки подплывали к огромным пароходам на своих фелюгах и выменивали обручальные кольца, меха, обмундирование и бельё на хлеб и жареную рыбу. Турки обменивали еду на оружие, которое потом переправляли войскам Кемаля. Только на третьи сутки власти смогли установить порядок и организовать подвоз еды и воды.

Местная администрация в лице англичан и французов не торопилась выпускать беженцев на берег. После долгих переговоров армейские части планировалось разместить в трёх военных лагерях. Самый крупный, на полуострове Галлиполи, прозванный русскими военными Голое Поле, станет одним из символов эмиграции. Гражданских ожидала фильтрация: тех, кто не имел документов, немедленно арестовывали. Из-за этого с кораблей начались ночные побеги. Поодиночке и группами беженцы переправлялись на берег, договорившись с местными жителями, и рассеивались по городе и по стране. Те же, кто проходил проверку, должны были подтвердить своё «имущественное обеспечение» или хотя бы наличие родственников и знакомых в русском консульстве.

Сколько всего русских беженцев прибыло тогда в Турцию, не знал никто. По данным земских организаций, с Врангелем пришло 120 тысяч человек. По подсчётам французов, их было 100 тысяч военных и 50 тысяч гражданских. По другим данным, в результате трех эвакуаций 1920 года (одесская, новороссийская и крымская) только в одном Константинополе скопилось 65 тысяч гражданских беженцев. На первых порах все они стекались к русскому посольству на Гран Рю де Пера (сейчас улица Истикляль). Русская миссия в то время представляла собой смесь справочного бюро, госпиталя, склада и общежития.

Недалеко от посольства, на Пляс де Тюнель, образовалась валютная биржа, где на местные деньги меняли всевозможные русские выпуски. По довоенному курсу за одну золотую османскую лиру давали 8,54 рубля (или примерно 4,5 доллара). В ходе Первой мировой войны рубль сильно упал, и перед Октябрьской революцией лира стоила уже 28 рублей (или 2,5 доллара).

В 1920–1921 годах золотая лира примерно сравнялась с долларом. Исходя из его курса, в это время она стоила 256 рублей. Учитывая, что в Константинополе за золотую лиру, уже изъятую из обращения, давали девять бумажных, то получается, что фактический курс вернулся к 28 рублям за лиру. Разумеется, расчёты велись так, как если бы золотая лира по-прежнему была в ходу. Турок интересовали в основном царские деньги, банкноты местных белых правительств скупали в качестве сувениров матросы союзных флотов. За тысячу деникинских «колокольчиков» давали всего 14 пиастров. Больше всего котировались выпуски Временного правительства — за тысячу «керенок» давали одну лиру (100 пиастров).

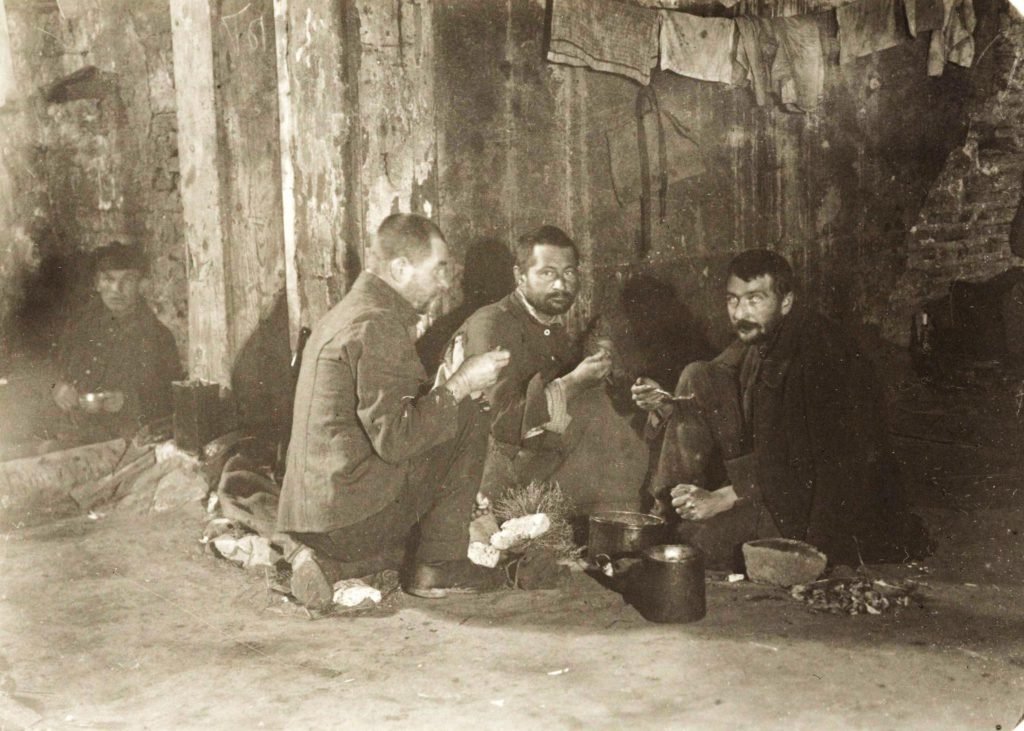

Оправившись от переезда, люди начинали обустраиваться на новом месте. Самым первым встал вопрос о питании. Местные деньги и твёрдая валюта были у немногих, большинство же осталось без средств. Как вспоминал Александр Вертинский, кто успел обменять рубли раньше, тот был спасён, остальные характеризовали ситуацию ёмкой фразой «вот чемодан „лимонов“, а жрать нечего». Беженцам помогали русские земские организации, такие как Объединение земских и городских деятелей за границей (Земгор), основанное летом 1920 года. Центр Константинополя покрылся сетью бесплатных столовых, где, по словам Ивана Лукаша, люди ждали в очереди «земского хлеба и земской манной каши». Определённую поддержку оказывали американский Красный Крест, французская и британская военные миссии, снабжавшие эмигрантов оставшимися с войны армейскими пайками. Тем не менее при всём желании они не могли прокормить такое количество людей. В результате «почтенные генералы и полковники охотно шли на любую работу чуть ли не за тарелку борща».

Существовали и частные эмигрантские заведения общепита. Так, издание «Русское воскресенье» в начале 1921 года рекомендовало читателям частную столовую «Украина», где можно было пообедать и выпить водки за 40 пиастров, тогда как в столовой «Кремль» такой же набор обходился уже 60 пиастров. В любом случае, в те дни, когда «оборванные и голодные русские бродяги, вываленные на берег с кораблей, забирались в тёплые кафе и брали одну чашечку густого горьковатого кофе на десятерых», отдать за скромный обед больше 100 рублей было чем-то нереальным. Даже хорошо зарабатывавший Вертинский писал, что у соотечественников первоначально оставляли на чай «больше, чем стоил весь обед, но потом спохватились и стали ходить в дешёвые турецкие кофейни».

Следующей проблемой стал вопрос жилья. Кто-то мог позволить себе поселиться в отеле — в частности, в фешенебельном «Пера Паласе», который работает и в наши дни.

Существовали и частные организации, такие как женские общежития графини Бобринской, где «койка с правом приготовления пищи» стоила восемь лир в месяц, а полный пансион — 25 лир. Однако в большинстве случаев это опять же было дорого. Помещения посольства на Пере и подворий русских церквей на Галате были заполнены до отказа. В итоге приходилось искать варианты в частном секторе, причём чаще всего это были холодные комнаты с минимальным количеством мебели за 10–15 пиастров в месяц.

Иван Бунин вспоминал, что в первую ночь пребывания в Константинополе им с женой пришлось ночевать в бывшем бараке для прокажённых.

Наконец, огромной массе эмигрантов требовалась работа. Как вспоминал Вертинский, Константинополь «стал очень быстро „русифицироваться“. На одной только Рю-де-Пера замелькали десятки вывесок ресторанов, кабаре, магазинов, контор, учреждений, врачей, адвокатов, аптек, булочных».

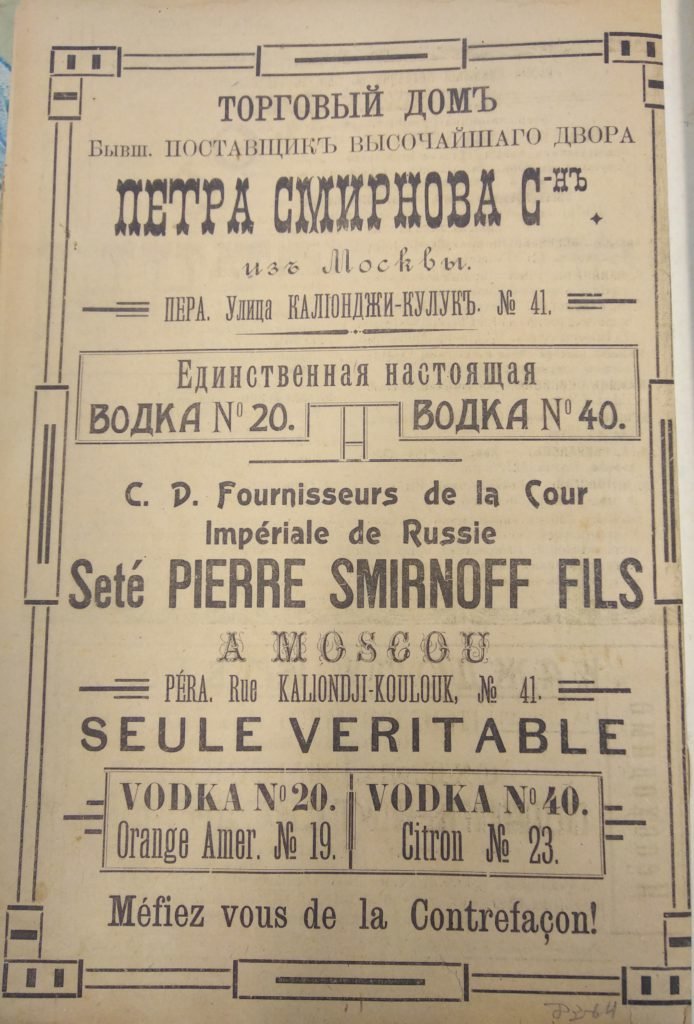

Наследники Петра Смирнова открыли водочное производство — туркам особенно полюбилась лимонная водка, которую они называли «жёлтой».

Остальным же приходилось браться за любую работу. Один из эмигрантов вспоминал, что за время нахождения в Турции успел побывать прачкой, ретушёром, портовым грузчиком, хиромантом и торговцем пончиками. Низы эмиграции, ютившиеся в бедных кварталах на Топхане, были вынуждены заниматься уличной торговлей — если повезёт, то карамельками и спичками, а нередко и собственными вещами.

Образ булгаковского Чарноты, торгующего детскими игрушками собственного изготовления в переулках Галаты, списан с реального, хотя и более удачливого генерала, занимавшегося производством матрёшек. Склонные к авантюризму поднимались вверх по холму, в более респектабельную Перу, где устраивали азартные игры — лотошные столы или примитивную рулетку с вещевыми призами. Женщины в основном устраивались официантками, продавали живые или изготавливали бумажные цветы. Кому-то удавалось получить место секретаря или учительницы. Что касается проституции, то, по подсчётам турецких историков, в этой роли в публичных домах и барах Константинополя выступало в общей сложности 400 женщин из числа русских беженок. Сколько их выходило на улицу, подобно булгаковской Серафиме, неизвестно.

Несмотря на тяжёлый эмигрантский быт, не прекращалась культурная жизнь. В Константинополе функционировали многочисленные библиотеки, книжные магазины, подготовительные курсы, работали гимназии.

Издательство «Русская мысль» предлагало разнообразную книжную продукцию — словари, самоучители иностранных языков, издания классиков, детские сказки, актуальные общественно-политические издания. При этом «Конёк-горбунок» стоил 85 пиастров, тогда как «Убийство царской семьи и её свиты» — всего 30.

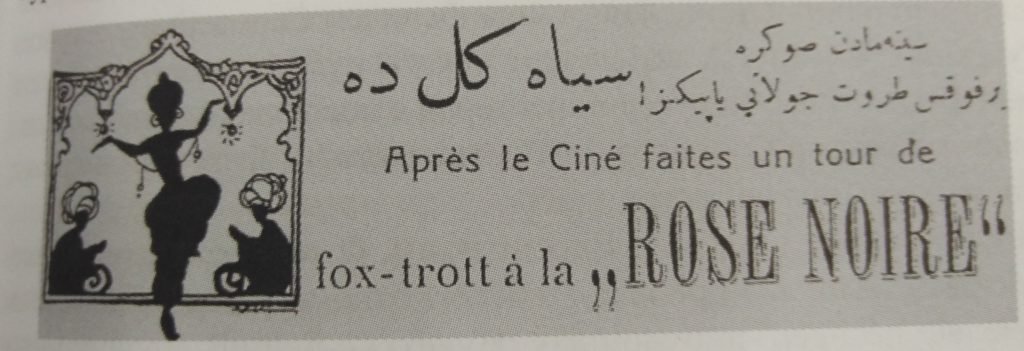

На Гран Рю де Пера, напротив знаменитого кабаре «Чёрная роза», работала читальня, где по абонементу за 75 пиастров в месяц можно было получать свежие европейские и все эмигрантские газеты — от местной «Пресс дю Суар» до парижских «Последних новостей». По легенде, хозяин кабаре закрывал окна, чтобы читатели из соседнего здания не могли слушать, как поёт Вертинский, однако последний просил открыть окна, ссылаясь на духоту.

Русская диаспора начала растекаться из Константинополя по миру в поисках лучшей доли вскоре после прибытия. Осенью 1922 года, к тому моменту, как Антанта подписала перемирие с Кемалем, в столице оставалось уже 28 тысяч русских беженцев, из которых более половины выразили желание уехать из Турции. Новое правительство заняло по отношению к Beyaz Ruslar («белым русским») достаточно жёсткую позицию: им предлагалось либо принять советское гражданство, либо покинуть страну. Это усилило отток эмигрантов, и к 1927 году их осталось уже 2700 человек. Постепенно они исчезли из поля зрения властей — последние упоминания о них встречались в турецкой прессе в середине 1930‑х годов. Тем не менее некоторые так и остались в Турции: ещё в 1960–1970‑е годы в Стамбуле можно было встретить старых эмигрантов, прибывших сюда вместе с Врангелем. Такой персонаж был запечатлён в образе гида в популярном фильме «Бриллиантовая рука» (1968). В наши дни в Турции по-прежнему живут потомки эмигрантов первой волны, но большинство из них уже почти ничего не знает о далёких константинопольских событиях.

Читайте также «Несостоявшиеся дуэлянты русского Константинополя».