Далеко не все женщины приветствовали революционную эпоху эмансипации в России, наступившую после событий 1917 года. Для так называемых «бывших» — представительниц привилегированных слоёв населения — Русская революция принесла выпадение из общественной жизни, потерю средств к существованию и банальные бытовые проблемы. О том, как это происходило, рассказывает статья Анны Громовой.

«Жизнь стала сплошным приключением на необитаемом острове, сплошной борьбой за существование, заботой об одежде, пище и топке».

Так описывала жизнь после революции в своём дневнике за 1919–1921 годы выпускница Высших женских курсов, дочь воронежского учителя Зинаида Денисьевская. Тот же мотив изоляции, внезапной оторванности от привычной жизни звучит и в воспоминаниях Нины Берберовой, отец которой был крупным министерским чиновником из Петербурга:

«Я вполне отчётливо сознавала, что от меня остались клочья, и от России — тот небольшой кусок, где мы сейчас жили, без возможности свидания или переписки с теми, кто жил по другую сторону фронта гражданской войны».

Нине было 16 лет, когда революционная волна смыла её за борт прежнего существования и выбросила на неизвестный берег. На этом же берегу оказались многие из тех, кому советская власть дала обозначение «бывшие люди». В эту категорию попали аристократы, дворяне, офицеры Белой армии, духовенство, купцы, промышленники, чиновники монархического аппарата и ряд других социальных групп. Всех этих людей ждала холодная, жестокая terra incognita — неприветливая тьма, в которой приходилось продираться на ощупь и добывать пропитание своими руками. Прежние знания и навыки в одночасье стали бесполезным багажом, от которого нужно было как можно скорее избавиться — чтобы выжить.

«Чему меня учили? Меня не учили, как доставать себе пропитание, как пробиваться локтями в очередях за пайкой и ложкой, за которую надо было давать залог; меня не учили ничему полезному: я не умела ни шить валенки, ни вычёсывать вшей из детских голов, ни печь пироги из картофельной шелухи».

И Нина, и Зинаида, и тысячи других девочек, девушек и женщин в одночасье оказались «бывшими» и дочерями «бывших» отцов — «бывших» помещиков, учителей, врачей, писателей, юристов, купцов, актёров, меценатов, чиновников, многих из которых новая жизнь сделала «совершенно прозрачными, с глубоко запавшими глазами и тяжёлым запахом».

Что же представлял собой этот остров, населённый «бывшими»? Как революционные события, гражданская война и смена власти изменили — точнее сказать, искорёжили — бытовые условия жизни женщин «нежелательного» происхождения? Как и где они жили — точнее сказать, выживали — в новом «царстве голодных, зябнущих, больных и умирающих людей», которое пришло на смену прежней монархии? Как они чувствовали себя в мире, где места для них уже не было — и, главное, что они сами говорили об этом?

Революция принесла с собой тотальный хаос, в который всё больше и больше погружались города. Отключилась телефонная связь, начались проблемы с транспортом: редкие трамваи были переполнены, извозчика можно было достать только за большие деньги. Закрывались или пустовали аптеки, лавки и магазины, заводы и предприятия. Зинаида Гиппиус назвала Петербург могилой, процесс разложения в которой неизбежно идёт всё дальше и дальше. Многие очевидцы писали о жизни после революции схожими словами — как о загнивающем, больном потустороннем мире, наполненном людьми-тенями, бесцельно бродящими в холодном аду неизвестности.

Нина Берберова, 1917 год:

«Трудно и печально отрываться в эти годы (шестнадцать лет) от того, с чем сжился: оборвать дружбу, бросить книги, бросить город, красота и величие которого в последние месяцы начали помрачаться от разбитых окон, заколоченных лавок, поверженных памятников, снятых дверей и длинных угрюмых очередей».

Софья Кларк, родственница Саввы Мамонтова, 1917 год:

«Тишина в городе была гробовая. Всё закрыто. Ни банков, ни магазинов, и денег не было, чтобы купить что-нибудь. Будущее было совсем неизвестно. Иногда казалось, что „чем хуже, тем лучше“, что большевики долго не продержатся у власти. Кончились буржуазные газеты: „Русское слово“, „Русские ведомости“. Выходили только известия Совета Рабочих Депутатов. Но известий в них было мало. Наступал голод и холод, отопления не было. У нас, к счастью, во дворе были сложены дрова, но на большой дом их не могло хватить на долго. По вечерам было страшно выходить. В темноте останавливали, снимали пальто».

Елена Дулова, дочь князя Георгия Дулова, скрипача и профессора Московской консерватории, о феврале 1919 года:

«Москва потонула в сугробах… Посредине улиц тихо брели худые, измождённые люди… Трамваи не ходили».

Зинаида Денисьевская, март 1922 года:

«Устала я. И странно мне от Смерти вернуться к жизни. Я не знаю хорошенько, стоит ли к ней возвращаться. Есть что-то непереносимо уродливое, безобразное в общей атмосфере жизни, именно русской теперешней, — в этих худых, голодных людях, теряющих облик человеческий, в этих разгулах страстей — наживы, кутежа и разврата меньшинства, в этом болоте безграмотности, невежества, дикого эгоизма, глупости воровства и т. д.».

Одной из главных проблем стал холод. Когда запасы дров кончились, каждое полено, каждая щепка стала на вес золота. Температура в квартирах доходила до минусовой. Больницы не отапливались. Прогреть обледеневшие комнаты было крайне сложно: растопить печь или чугунку стоило большого труда. На дрова распиливали мебель, жгли книги. Тепло стало роскошью, доступной немногим.

«Голод и холод душевный и физический».

«Холод и холод. Страх перед междоусобной войной, перед потерей близких…»

«Жизнь — стала топкой печей, приготовлением еды и починкой белья… Борьбой с холодом…»

«Я уже поняла, что холод тяжелее голода. Голод и холод вместе — ничто перед духовным страданием».

«В городе — неопределённое настроение. Все поглощены мыслью о топке и о продуктах».

В этой ситуации соблюдать простейшие правила личной гигиены было крайне сложно. Надежда Мандельштам вспоминает, какие усилия нужно было прилагать для того, чтобы «помыться в огромном городе, где первым делом уничтожили все ванные комнаты»:

«Мы мылись, стоя на одной ноге и сунув другую под кран с холодной водой».

Общественные бани закрылись из-за недостатка топлива.

«…В промёрзших квартирах промерзал водопровод и канализация. Уборные представляли собой страшные клоаки. Предлагалось всем гражданам проливать их кипятком. В конце концов, получилось так, что помойки превратились в общественные уборные».

Поэтесса Вера Инбер вспоминала:

«В те годы мне было очень плохо: я совершенно перестала понимать, для чего я живу и что будет дальше. Кроме всего прочего, ещё не на что было жить. Вещи из дому вытекали неудержимо, как вода, мы питались сначала портьерами, скатертями, наконец роялем».

В новом — но не дивном — мире торговля стала одним из основных способов пропитания. Крайняя нужна заставляла продавать всё до нитки. «Есть что-то надо», «не на что было жить», «есть почти нечего». На рынок «вытекало» всё: украшения, одежда и обувь, книги и картины, мебель и занавески, ковры и скрипки, столовое серебро и сервизы. Бережно хранимые фамильные драгоценности в тяжёлых условиях существования становились просто вещами, которые можно было продать или обменять на еду. Перед лицом голода предметы из прошлой жизни теряли смысл и былую значимость. Книги и красивая дорогая мебель превращались в дрова для топки квартиры, золото и серебро — в пшено и картофель.

Любовь Менделеева в борьбе «за хлеб насущный» и для того, чтобы прокормить Александра Блока, занятого службой революции, не пожалела ни пяти сундуков своего актёрского гардероба, ни тщательно подобранную коллекцию старинных платков и шалей, ни «обожаемой» нитки жемчуга.

Мария Белоцветова, жена поэта и антропософа Николая Белоцветова, впоследствии в эмиграции руководившая русской антропософской группой в Берлине, в революционные годы писала следующее:

«Сегодня продавала на Смоленском рынке бабушкин (со стороны мамы) браслет — единственная уцелевшая у меня вещица… Мне не жаль было её, как вообще не жаль ничего из наших обывательских скарбов. Но смертельно надоело постоянно нуждаться».

Татьяна Кардиналовская вспоминала, как после революции пришлось обменять на хлеб и молоко ордена отца — офицера, к тому времени уже погибшего на фронте, — в том числе орден Белого орла, «наивысший орден в царской армии».

Мария Белоцветова рассказывала об артистке театра Корша Мартыновой:

«Бедная старушка принуждена продавать, менять на картошку и хлеб поднесённые ей при цветах и подарках ленты… В каком государстве происходило нечто подобное?!..».

Марина Дурново, внучка князя Голицына, писала о своём детстве:

«У бабушки были уникальные вещи, серебряные, фамильные. Некоторые — золотые. Фамильные украшения, ожерелья, браслеты. Столовое серебро и столовое стекло, изготовленное в Италии бог знает в каком веке. Тончайшее. Дунешь — разлетится. Тронешь его — поёт. Оно переходило из поколения в поколение. Всё это хранилось в длинных больших коробках, выложенных внутри бархатом. Бабушка занавешивала окна, чтобы снаружи ничего не было видно, и тогда только открывала эти коробки».

Все эти вещи — всё, что оставалось «красивое или дорогое» — её бабушка постепенно продавала в иностранных посольствах.

«И на вырученные деньги приносила домой кушать, еду, потому что нам не на что было жить».

Вот что вспоминает Раиса Монас, происходившая из еврейской купеческой семьи (её отцу принадлежала гостиница в Минске), о ситуации в послереволюционной Одессе, где она оказалась после бегства из родного города:

«С приходом большевиков продовольственное положение резко ухудшилось, помню один период, когда мы ели только кукурузу и помидоры. Финансовое положение было чрезвычайно сложное: „керенки“, бывшие ещё в ходу при белых, сразу исчезли, чёрный рынок процветал, и т. к. советские рубли ничего не стоили, все продавали ещё имеющуюся иностранную валюту, чтобы иметь возможность каждый день покупать продовольствие. Мануфактура тоже исчезла: весной 1921 г., когда я кончала гимназию, мне сшили платье из простыни…»

К слову, простыня была не самым экзотичным материалом, из которого в то время приходилось шить одежду. Платья мастерили даже из марли для перевязок, бельё — из аптечной кальки, на юбки перекраивали отцовские брюки. В тотальной нищете, в ситуации, когда весь гардероб до нитки — в прямом смысле — был продан, на долю женщин оставались лишь обноски и мечты о такой роскоши, как чулки и хорошие туфли.

Надежда Мандельштам вспоминала:

«Если нам попадала в руки тряпка, тут же разыгрывалось необузданное воображение, как бы из неё, вожделенной, сделать нечто прекрасное и годное на все случаи жизни».

Матильда Кшесинская, прима-балерина Императорских театров, в прошлом — обладательница двух гардеробных комнат, писала:

«У меня было всего-навсего два платья с собою, одно из них называлось парадное, так как я его надевала редко и только в парадных случаях, а второе состояло из кофточки и чёрной бархатной юбки, именно той, которую Катя-коровница украла у меня в первые дни революции, а потом вернула. От долгой и постоянной носки материя на коленях стала протираться, и в этих местах бархат порыжел».

Торговать нужно было постоянно — прожить на вырученные деньги при стремительно растущих ценах обычно удавалось недолго. Мария Белоцветова жаловалась своему дневнику:

«У меня опухли ноги и уже завтра, если не случится чего-либо непредвиденно-удачного, придётся идти на Смоленский торговать…»

В памяти Елены Дуловой 1918–1919 годы остались как «самый кошмарный период в четырёхлетнем голоде». Маленькая девочка каждый день бегала навещать маму в больнице — босиком. Зимние вещи пришлось продать соседу, чтобы купить на них на Смоленском рынке яблоки, манную крупу и молоко для больной матери.

Зинаида Гиппиус, блистательная и экстравагантная поэтесса, царица петербургских литературных салонов, позировавшая Баксту и Репину, вынуждена была продавать всё, вплоть до старой обуви:

«Не дают полторы тысячи, — малы. Отдала задёшево. Есть-то надо».

Но торговля плохо давалась Зинаиде Николаевне, как и многим из «бывших» — «не умею, плохо идёт продажа». Сложно приобщиться к коммерции тем, кто был воспитан по-другому и для другого. Однако зачастую иного способа достать деньги просто не было. Навыки, полученные в прошлой жизни, которые могли пригодиться (например, корректура), приносили ничтожный доход:

«Над каким-то французским романом, переведённым голодной барышней, 14 ночей просидела. На копеечку эту (за 14 ночей я получила около тысячи ленинок, полдня жизни) не раскутишься. Выгоднее продать старые штаны».

К тому же ситуация осложнялась периодическими запретами вольной торговли, облавами, стрельбой и убийствами на рынках. Эти обстоятельства способствовали расцвету нелегальной торговли и спекуляции. Вот как эти события описывает Зинаида Гиппиус:

«Террористические налёты на рынки, со стрельбой и смертоубийством, кончались просто разграблением продовольствия в пользу отряда, который совершал налёт. Продовольствия, прежде всего, но так как нет вещи, которой нельзя встретить на рынке, — то забиралось и остальное, — старые онучи, ручки от дверей, драные штаны, бронзовые подсвечники, древнее бархатное евангелие, выкраденное из какого-нибудь книгохранилища, дамские рубашки, обивка мебели… Мебель тоже считалась собственностью государства, а так как под полой дивана тащить нельзя, то люди сдирали обивку и норовили сбыть её хоть за полфунта соломенного хлеба…»

В ситуации крайней нужды расставались даже с предметами искусства, отдавали за бесценок картины, рукописи и старинные книжные издания, китайский фарфор, вазы и эмали, имевшие колоссальную стоимость.

Софья Кларк, происходившая из очень состоятельной семьи, в воспоминаниях писала, что в голодные революционные годы пришлось продать портреты её тети Маши и матери, написанные Серовым, который жил в детстве у их дяди, Саввы Мамонтова. Кроме того, семье Марии Кларк принадлежали работы других знаменитых мастеров: этюд Сурикова (нищего к картине «Боярыня Морозова»), северный пейзаж Рериха. Эти картины остались в дачном особняке, который после бегства хозяев занял детский дом, спустя непродолжительное время сгоревший дотла.

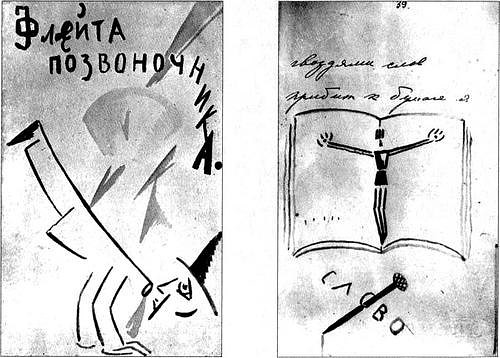

Лиля Брик в «голодные дни» продала «огромный, больше натуральной величины» портрет кисти Бориса Григорьева, одного из самых дорогих художников русского авангарда. «Лиля в разливе» — так называл этот портрет Владимир Маяковский. Также Брик вспоминает, как в 1919 году она от руки переписала «Флейту-позвоночник», поэму Маяковского; он нарисовал к ней обложку и продал в каком-то магазине. Благодаря этому они обедали целых два дня.

Кроме того, имущество могли реквизировать, забрать при обыске или просто украсть. Графиня Варвара Бобринская, состоявшая в городской управе города Пятигорска, так описывала поведение новой власти в январе 1919 года:

«Банда этих грабителей под предлогом обысков врывается в дома и захватывает всё, что ей попадается на глаза, — иногда это поборы деньгами, иногда золотом и драгоценностями, иногда бельём и носильным платьем, посудой — даже мебелью. Грабежи сопровождаются часто насилием; бывало до 7–8 вторжений этих банд в одну и ту же квартиру в один и тот же день».

Раиса Монас вспоминала реквизицию:

«Несколько раз в месяц чекисты приходили и обыскивали квартиру: искали золото, драгоценности, иностранную валюту. Однажды они ворвались среди бела дня: на обеденном столе была приготовлена валюта для продажи; у тётки были хорошие рефлексы, она бросила шубу поверх денег и они не догадались её поднять. В другой раз искали чуть ли не целую ночь, всё распотрошили, а у кошки в это время родились котята, и всё было запрятано под её подушкой — тоже ушли ни с чем».

Зинаида Гиппиус описывала обыски в её доме:

«Куча баб в платках (новые сыщицы-коммунистки) интересовались больше содержимым моих шкафов. Шептались. В то время мы только что начинали продажу, и бабы явно были недовольны, что шкаф не пуст».

А в таком виде оказался особняк Матильды Кшесинской в стиле модерн, который был захвачен революционерами вскоре после Февраля:

«Когда я вошла в свой дом, то меня сразу объял ужас, во что его успели превратить: чудная мраморная лестница, ведущая к вестибюлю и покрытая красным ковром, была завалена книгами, среди которых копошились какие-то женщины. Когда я стала подыматься, эти женщины накинулись на меня, что я хожу по их книгам. <…> Мне предложили потом подняться в мою спальню, но это было просто ужасно, что я увидела: чудный ковёр, специально мною заказанный в Париже, весь был залит чернилами, вся мебель была вынесена в нижний этаж, из чудного шкапа была вырвана с петлями дверь, все полки вынуты, и там стояли ружья, я поспешила выйти, слишком тяжело было смотреть на это варварство. В моей уборной ванна-бассейн была наполнена окурками».

Софья Кларк так описывала свою дачу в Наро-Фоминском, которую она увидела спустя много лет после революции, в 1961 году:

«На месте белого дома были огороды. Но флигель, кухня, дома кучеров, садовника, прачек и остальные службы стоят и до сих пор. Весь парк был срублен, вероятно во время войны (теперь деревья снова выросли), старые дорожки ещё видны. Река Нара обмелела, часовни в конце парка, на месте битвы 1812 года пропали. Там проходит большое шоссе».

Новой власти всего за несколько лет в полной мере удалось воплотить в жизнь свой главный революционный лозунг, а именно — сделать всех людей равными. Аристократки и кухарки, актрисы и прачки, фрейлины и крестьянки — все они вдруг оказались в схожих условиях. Это было равенство «раздетых людей, равенство нищих». В одночасье канули в прошлое отбивные котлеты и гастрономические магазины с мраморными прилавками, крахмальные воротнички и белоснежные фартуки, шикарные особняки со штатом прислуги, «прелестными» уборными и электричеством, просторные квартиры с изразцовыми печами и горячей водой.

«Выставки картин, громкие премьеры в театрах и скандальные процессы на суде, покупки картин, увлечение стариной, поездки на всю ночь в „Самарканд“, к цыганам» — всё это стало казаться волшебными сказками, эфемерной мечтой, сном — «сном о забытой жизни». А в реальности был сырой хлеб с соломой и глиной в четверть фунта в день, крапивные щи и морковный чай, «столовки» с перловой кашей и стрельба на улицах, обледеневшие комнаты с зелёными от сырости стенами и жестяными лампочками, коммунальные квартиры с клопами и тараканами, — голод, страдания и постоянный страх. Стирались границы, рвались связи, исчезали ориентиры. Поэтессы продавали старые башмаки; актрисы плакали над своими распухшими и загрубевшими руками; девушки в котиковых полупальто и шляпках махали кирками, отбывая снеговую повинность.

Обитателей «острова бывших», тех девочек, девушек и женщин, о которых шла речь, ждала разная судьба. Кому-то удалось эмигрировать из Советского Союза и дожить до глубокой старости, кто-то умер от голода, кто-то сумел влиться в советскую действительность и стать частью нового мира. Однако в те «страшные дни», о которых идёт речь, в дни безвозвратного крушения и всеобщей агонии, все они чувствовали себя потерянными, лишенными опоры и надежд на будущее.

Зинаида Арапова, дочь князя Василия Голицына и жена адъютанта генерала Гурко:

«Почти год прошёл с тех пор. Я с трудом берусь за перо; нет сил, нет охоты писать. Но я хочу кончить эту тетрадь, не дневником, а двумя, тремя словами. Писать дневник я больше не буду. Всё то, что меня воодушевляло, чему я верила, что любила, чему готова была безропотно отдать и жизнь и счастье — всё это уничтожено без следа. Погибла Россия, затоптанная в грязи, озверевшая, потерявшая чувство чести, любви к человечеству, лежит она всеми заплёванная, в пропасти».

Зинаида Денисьевская:

«Все вспоминаются в эти страшные дни. Обо всех думаешь с одинаковой тревогой… И нет веры ни в чьё спасение… Всё личное растворяется сейчас. Нет прочности ни в чём. Отдых находишь только в сказках и в мыслях. А действительность — как сон… Надо терпеть и работать».

Зинаида Гиппиус:

«Я стараюсь скрепить душу железными полосами».

При подготовке статьи использовались дневники Зинаиды Араповой, Марии Белоцветовой, Зинаиды Денисьевской, Елены Дуловой, Веры Инбер из Отдела рукописей Российской государственной библиотеки (ОР РГБ), воспоминания Варвары Бобринской из Государственного архива Российской Федерации (ГАРФ) и опубликованные источники.