Третья российская экранизация «Мастера и Маргариты» уже собрала в прокате полтора миллиарда рублей, став первым фильмом-миллиардером с рейтингом «18+». Сама по себе узнаваемость романа не гарантировала такого успеха. Режиссёр Михаил Локшин показал умение работать с ретроматериалом ещё в предыдущем проекте — рождественской сказке «Серебряные коньки», которая стала первым российским фильмом в линейке Netflix Originals. Вероятно, при других обстоятельствах его новая работа тоже появилась бы на западном стриминге.

Елена Кушнир вспоминает другие важные экранизации Булгакова, которого умеют интересно ставить не только в России.

«Морфий» (2008)

В 1917 году молодой врач Поляков (Леонид Бичевин) приезжает в покрытую снегом глухомань, где его встречает мудрый фельдшер (прекрасный Андрей Панин) и акушерка с немецким акцентом (Ингеборга Дапкунайте). Дальше все они начинают разбивать нам сердце. Поляков, всего два раза неудачно уколовшись, становится морфинистом и увлекает за собой сердобольную медсестру, которая имела неосторожность начать с ним спать. Панин просто скоро умрёт, поэтому его в любом случае жалко, кого бы он ни играл. В России что-то происходит, но мы всё это уже видели: в «Жмурках», «Уродах» и «Брате». Для Алексея Балабанова любые события в России — это не история, а современность.

«Морфий», снятый Балабановым по сценарию Сергея Бодрова-младшего, — достаточно эстетичное кино, чтобы мы воспринимали его как ретродраму из разряда тех, которые сегодня заполонили федеральные каналы, пусть и со свойственным режиссёру повышенным уровнем натурализма. Тут много красивых женщин в чулках, Россию покрывает не особенно противный снег, у артиста Бичевина кубики на животе. В то же время это несомненный Балабанов, во всей своей мрачности.

После Балабанова не было попыток снимать, как Балабанов, кроме, может быть, фильма Алексея Мизгирёва «Кремень» про дембеля из провинции, который попытался покорить Москву и обломался. О чём нам это говорит? Скорее всего, о том, что никто в кино больше не видел Россию по Балабанову: шовинистскую, антисемитскую, омертвелую державу, замаринованную в едином моменте времени, как муха в янтаре. Здесь никогда ничего не изменится, и по какой-то причине Балабанов этому рад, любовно препарируя родную кунсткамеру.

Булгаков, скорее всего, прыгал бы от этого фильма до потолка: настолько хорошо, глубоко и по-своему красиво в нём воссозданы мучения в русской глубинке. С другой стороны, если эта мертворождённая страна никогда не вернётся на экраны, стоит порадоваться. Это метафизическое пространство уродства, в котором все обречены.

«Всего несколько слов в честь господина де Мольера» (1973)

Работу над байопиком «Жизнь господина де Мольера» Булгаков, вероятнее всего, закончил в 1933 году. Очень жаль, что пьеса, которая сначала называлась просто «Мольер», а затем стала известна зрителям как «Кабала святош», была завершена раньше — в романе писатель продвинулся дальше в исследовании сложных взаимоотношений художника и власти. Если бы историю Мольера ставили по роману, то главный герой не беспомощно кричал в лицо сильным мира сего, как в пьесе, а сидел бы под липами на Патриарших, иронично улыбался и временами плевал бы в воду. Этот Мольер уже бы знал, что Людовик XIV — это политический деятель времён появления театра «Комеди Франсез», а все критики Латунские, которых он вывез на своих плечах в вечность, — не стоящие его внимания ничтожества.

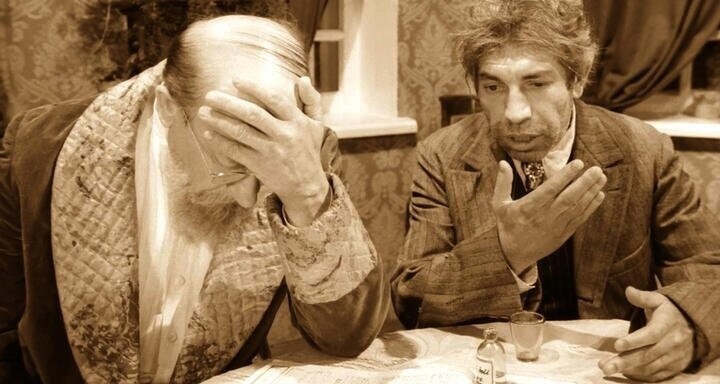

Но как бы то ни было, «Кабала святош» появилась раньше романа, ориентировочно в 1929 году. Пьесу продолжают ставить на подмостках по сей день, но самой яркой постановкой остаётся телеспектакль великого Анатолия Эфроса с редчайшим появлением на экране Юрия Любимова, который сыграл Мольера, ещё одного замученного булгаковского мастера. Леонид Броневой репетирует тут Мюллера из «Семнадцати мгновений весны» — его снисходительно-надменный король глядит на вас поверх бокала с вином именно таким всезнающим взглядом.

«Пилат и другие» (1971)

Первая экранизация «Мастера и Маргариты» появилась на Западе — в ФРГ, хотя поставил её режиссер из соцлагеря — поляк Анджей Вайда. Пускай деньги на фильм дали в ФРГ, показали его всего лишь по телевидению, и кто его смотрел? Вайда кричал в сторону Запада, но говорил с Востоком. Это один из самых антисоветских, снятых с неприкрытой ненавистью к социализму фильмов на свете. Даже если вы очень любите СССР, посмотрите картину, прежде чем возмущаться.

Вайда взял лишь библейские события «Мастера и Маргариты», а мог бы просто использовать сюжеты Евангелия и перевести их на современный язык: персонажи ходят в джинсах, Иуда предаёт Иешуа (любимец Вайды, грандиозный актёр Войцех Пшоняк) по телефону, Левий Матвей — журналист, Понтий Пилат — Брежнев, за молодыми бунтарями ходят мужчины в чёрном из органов. Получился обогнавший своё время авангард про хиппарей (очень скоро в том же стиле снимут рок-мюзикл «Иисус Христос — суперзвезда»), визуализирующий булгаковскую мысль, как ни в одной другой постановке. Иешуа везут по современному Берлину в сопровождении полицейского кордона, перед равнодушными взглядами толпы. Так когда его распинают? Вот именно — до сих пор не перестали.

«Собачье сердце» (1988)

— Мы к вам, профессор, вот по какому делу!

— Вы не сочувствуете детям Германии?

— Не читайте до обеда советских газет.

— Кто на ком стоял?

Почему фильмы становятся культовыми? Можно предположить, что какие-то картины настолько отвечают духу времени, что если они достаточно умны, чтобы удовлетворить интеллигенцию, достаточно остроумны, чтобы запомниться народу, а также достаточно сильны, чтобы пинать всех по яйцам (роковым, разумеется), то у них есть шанс говорить за всю страну.

Мы всё это знали, понимали и думали, просто так сказать не могли, особенно такими хорошо поставленными голосами. Поэтому мы позволяем ребятам с экрана за нас всё выразить. В перестроечную эру мы позволили сделать это Владимиру Бортко и его команде.

Оказалось, что писатель Михаил Булгаков много лет ждал нашего понимания во взглядах на советскую власть и дождался. Мы, наконец, сроднились. Возьмёмся за руки друзья, чтоб не пропасть поодиночке, потому что у нас суровые годы уходят в борьбе за свободу страны, за ними другие приходят — они будут тоже трудны. Опять. Мать их.

«Мастер и Маргарита» (1994)

Юрий Кара снял первый советский фильм о криминальных авторитетах «Воры в законе» (1988), в котором Валентин Гафт, по сути, сыграл Воланда: харизматичное зло, которое совершает больше добра, чем от него ожидаешь. Его фам-фатальную спутницу, которую сыграла красавица Анна Самохина, звали Маргаритой. Если рассматривать кадры фильма, не зная подоплёки, легко представить, что это экранизация Булгакова и есть. К тому же в «Ворах» появлялся Виктор Стеклов, позже сыгравший демонического Азазелло, и частый гость перестроечных фильмов иллюзионист Амаяк Акопян, которому в «Мастере» отрывают голову в варьете.

Из-за разногласий с продюсерами и проблем с авторскими правами экранизация появилась в прокате только в 2011 году, зверски урезанная на полтора часа. Сегодня можно посмотреть полную версию — к сожалению, купированные фрагменты очень плохого качества.

Какие бы претензии ни предъявляли Каре (слишком много голых женщин, все кривляются, Гармаш в роли Бездомного неубедительно орёт), за три с половиной часа ни минуты не будет скучно. Даже в крошечных появлениях задействованы советские звёзды от Игоря Кваши до Спартака Мишулина. Инфернальный Гафт, пожалуй, до сих пор остаётся лучшим экранным Воландом: смех у него потусторонний и древний, глаза мудрые и усталые, осанка королевская. А бал сатаны под «Болеро» Равеля с приглашёнными не по роману Сталиным и Гитлером — неотразимое сочетание китча и мистической эпичности, которое было возможно только в отвязных 1990‑х. Николай Бурляев, который сыграл Иешуа, сегодня требует запретить фильм Локшина за сатанизм. Так и слышишь хохот дьявола на этом месте.

«Театральный роман» (2003)

Ныне покойный работник газеты Максудов (Игорь Ларин) написал роман, оплёванный его так называемыми друзьями. Максудов, лёжа на полу, собирается стреляться, когда под звуки оперы «Фауст» из соседней квартиры появляется гражданин, оказывающийся не совсем дьяволом, но близко — издателем Рудольфи (Николай Чиндяйкин), который каким-то образом узнал о романе и берётся его напечатать. Гонорар получен, после чего издатель загадочно дематериализуется.

Максудов собирается сделать из романа пьесу. И вновь, как по волшебству, об этом кто-то узнаёт. Начинающего драматурга приглашают в известный театр, но, когда пьеса написана, ею недоволен режиссёр (Максим Суханов, который играет тут две роли, обе зловещие, особенно пародия на Станиславского). Весь мир против автора.

Олег Бабицкий и Юрий Голдин ухитрились сделать из булгаковской сатиры на типичных творческих 1930‑х более яркую фантасмагорию, чем другие делают из «Мастера и Маргариты», а юмор писателя вообще никогда не получал лучшего воплощения на экране. Перед нами слепок реальности, которая, кажется, не превращается в чистый балаган только потому, что об этом не было постановления пленума ЦК КПСС. На каких подпорках держится эта странная действительность? Травля, жестокость, безденежье — это страшно, но, наверное, даже хуже, когда ты не понимаешь, как этот бред вокруг тебя ещё не кончился какой-то безумной формой апокалипсиса.

Все артисты великолепны, но Ларин лучше всех. Он даже ходит по советскому театру абсурда как-то по-особому — опасливо, слегка пригнувшись, как будто на него сверху непрестанно что-то валится. Да, у него полноразмерная человеческая трагедия, но это всё равно очень смешно.

«Иван Васильевич меняет профессию» (1973)

Комедия Леонида Гайдая по пьесе Булгакова не нуждается в представлениях. Мы это кино не просто знаем — мы им разговариваем. Цензура покромсала фильм, иначе самой любимой из цитат стала бы та, которая в картину не попала:

— За чей счёт этот банкет? Кто оплачивать будет?

— Народ, народ, батюшка.

Сегодняшний российский кинематограф копирует застойный: на экранах сказки с их эзоповым языком, драмы о рефлексирующей интеллигенции, полёты во сне и наяву, даже советские ковры всё чаще развешаны по стенам, например в магическом реализме Антона Ермолина «Ниша». Неудивительно, что царь с Шуриком тоже перезагрузились и появились в новогоднем ситкоме ТНТ «Иван Васильевич меняет всё». На праздники, под оливье, очень даже хорошо пошло. Реплики про народ из комедии не убрали по причине их отсутствия — вырезали Киркорова и ещё нескольких участников «голой» вечеринки. Традиции чтим.

«Записки юного врача» (2012)

Накануне революции только что окончивший мединститут молодой врач (Дэниел Рэдклифф) приезжает в глухую деревню. В больнице его встречает фельдшер-идиот (Адам Годли) и две героические медсестры. Пациенты — неграмотные крестьяне. 24 часа в сутки и, кажется, 12 месяцев в году буря мглою небо кроет. Ничего, кроме снега, тоски и страха облажаться. В 1934 году в Москве того же самого врача (Джон Хэмм) обыскивает НКВД, но это не эпизод Большого террора — он много лет выписывал себе морфий на имя давно умерших людей из своего прошлого. Взрослый врач пытается предупредить молодого, но тот, конечно же, не послушает.

Мини-сериал со звездой «Гарри Поттера», который успешно избавился от образа юного волшебника, полон чернейшего юмора и абсурда, а сюрреалистичен по одному только сеттингу: гнилой и кривой домишко, нарисованный посреди белой мглы, символизирует не столько матушку Россию со всеми её мытарствами, сколько экзистенциальную тоску, от которой неоперившийся юнец бежит в наркотические грёзы. Юмор не булгаковский, а элегантный британский, цинизм — уровня «Доктора Хауса», кровь и кишки — как в боди-хорроре. Если Балабанов снимал отечественную хтонь, то эта нарочитая клюква с «Калинкой-малинкой» за кадром — трагифарс с интернациональным духом.

— Перебираетесь куда-то получше?

— А в Грачёвке лучше?

— О да, эти яркие огни Грачёвки!

— Правда?

— Нет. Кроме дома почтмейстера, везде хочется повеситься.

«Бег» (1970)

Первая советская экранизация Булгакова прошла все препятствия, положенные фильму, выходящему за рамки темы «наши успехи». Пьеса «Бег» считалась контрреволюционной — произведение показывало события Гражданской войны глазами белых, у которых в фильме слишком человеческие лица (кроме Евстигнеева, который просто сволочь, и карикатурного Врангеля). Авторы старались показать красных ещё лучше — и во главе у них благородный красавец Фрунзе, обещающий прощение врагам (это исторический факт), и в бой с ними идёт спасённый ребенок, то есть само будущее.

Но большевики — это мифические богатыри, о которых мы в фильме ничего не знаем. Какое нам дело до этих железных Феликсов и бронзовых памятников самим себе? Гвозди бы делать из этих людей, но мы-то не гвозди. Соцреализм создал кумира, с которым никто не мог тягаться, поэтому идеальные красные были далеки зрителю, а несовершенные, неуверенные белые — близки.

В журнале «Сеанс» писали про запрещённый фильм Алова и Наумова «Скверный анекдот», ставший первым «полочным» фильмом брежневского застоя: «Визуально-смысловая выразительность сконцентрирована в каждом отдельно взятом кадре». «Бег» — ещё более утонченное произведение, насыщенное смыслами, но в первую очередь красивое. Присмотритесь к этой Гражданской войне с эстетскими зимними пейзажами и сверкающим дворцовым мрамором, снятым с идеальной кубриковской симметрией кадра оператором Леваном Пааташвили. Что уж говорить об актёрах: иконописном Олялине, туманно-акварельной Савельевой, Баталове, с помощью которого можно впарить пьющего слесаря-сексиста как женское счастье.

Душевно истерзанный Хлудов (марсианин Дворжецкий в первой кинороли) — моральный центр картины, сакрализирующей русское страдание, неизбывное по факту рождения. И без родины плохо и на родине, и жернова истории у нас не останавливаются, всё мелют и мелют. Перемелется — не мука будет, а трагедия эмиграции, актуальная сегодня тема, очень жёстко поданная Булгаковым. Остаются водка и карты, молодцеватый азарт, разыгранный трагикомическим дуэтом Ульянова и Евстигнеева как единственный действенный акт сопротивления судьбе.

«Я богат, но мне отчего-то грустно. Мне никогда не было так грустно, даже когда меня расстреливали».

Читайте также «Русский бунт: Емельян Пугачёв в кино».