В течение 1918–1922 годов на территории бывшей Российской империи произошло около 900 полномасштабных восстаний, каждое из которых охватило как минимум несколько волостей. Ещё около 10 тысяч локальных бунтов ограничились одним или несколькими сёлами. Чапанное восстание — одно из самых крупных, в нём участвовали от 100 до 150 тысяч человек. Тем не менее про крестьянский мятеж в Самарской и Симбирской губерниях и сейчас известно немногое.

VATNIKSTAN рассказывает, с чего началась Чапанная война, на кого Михаил Фрунзе сделал главную ставку в подавлении восстания и как лидер повстанцев избежал наказания.

Причины и начало восстания

В начале 1919 года Гражданская война была в самом разгаре. В 1918 году в Симбирской и Самарской губерниях отгремели бои, но самые тяжёлые испытания ждали местных жителей впереди.

К февралю 1919 года симбирские крестьяне сдали продотрядам свыше трёх миллионов пудов хлеба. На местах продразвёрстка чаще всего превращалась в неприкрытый грабёж с избиениями, пытками и прочим произволом. Подобные факты и их многочисленность признавали даже большевистские чиновники. Так, член Реввоенсовета красного Восточного фронта Сергей Гусев докладывал Ленину и Троцкому:

«Безобразия, которые происходили в Симбирской губернии, превосходят всякую меру. При взимании чрезвычайного налога употреблялись пытки вроде обливания водой и замораживания. Губернские организации смотрели на это сквозь пальцы. При реквизиции скота отнимали и последних кур… Председатель уездного комитета партии участвовал, будучи членом ЧК, в десятках избиений арестованных и дележе конфискованных вещей и прочее. Партийная организация была тёплой компанией грабителей, разбойников».

Крестьяне особенно ненавидели председателя местной ЧК Владимира Казимирова, который все вопросы решал с помощью насилия: избиений, пыток, расстрелов. Начальники продотрядов и комиссары не отставали от Казимирова и делили награбленное имущество между собой.

Очень сильно от массовых реквизиций пострадало село Новодевичье, где жили свыше восьми тысяч человек. Во время очередного визита продотряда 3 марта 1919 года терпение крестьян лопнуло: они убили начальника продотряда Павлова и комиссаров, а отряд из 50 человек разоружили. Все продотрядовцы вскоре добровольно присоединились к восставшим.

На следующий день в село прибыл чекистский отряд во главе с Казимировым. Ситуация повторилась: рядовые бойцы перешли на сторону восставших. Казимирова и его ближайших соратников арестовали, избили, а на следующий день расстреляли и сбросили в прорубь.

Сопротивление быстро набирало обороты, к нему присоединились соседние деревни. 5 марта против крестьян выслали новый карательный отряд, но в селе Ягодном его ожидала судьба предшественников: рядовые бойцы поддержали повстанцев, а командира отряда Гринберга расстреляли.

В десятках других сёл Симбирской и западных уездах Самарской губернии крестьяне массово расправлялись с чекистами, комиссарами и продотрядовцами. Поскольку огнестрельного оружия было мало, то в большинстве случаев крестьяне обходились ножами, топорами, пиками, вилами.

Восставших возглавил 26-летний житель Ягодного Алексей Васильевич Долинин, прошедший Первую мировую и дослужившийся до поручика. Само восстание вскоре назвали Чапанным — по крестьянской зимней одежде, которую носили большинство повстанцев. Чапаны были дешёвой одеждой, крестьяне шили их сами. Можно сделать вывод, что большинство повстанцев были бедняками.

Ход восстания

Алексей Долинин сразу повёл наступление на уездный город Ставрополь (ныне Тольятти). Все сёла в окрестностях Ставрополя поддержали мятежников, а в самом городе крупных войск не было, поэтому 7 марта его взяли без боя. Это был большой успех — и всего на пятый день восстания.

8 марта крестьяне полностью истребили карательный отряд из 110 красноармейцев у села Усинского. На следующий день, узнав о продвижении восставших, полк РККА в Самаре убил своих командиров и комиссаров. Однако захватить склады с оружием полк не успел — быстро прибыли верные большевикам части и разбили его.

В это время в Ставрополе лидер восстания Долинин в местной газете «Известия» опубликовал воззвания. В одной из статей лидер повстанцев заявил:

«Граждане!.. Восстали крестьяне, мужики. Православные граждане, призываю к всеобщему восстанию, наш враг, который надругался над нашей православной верой, бежит. Откликнитесь и восставайте. С нами Бог. <…> Вы, крестьяне, сильны сейчас своим желанием умереть, идя на борьбу с голыми руками против засилья тёмных личностей из партии коммунистов, но помните, что у вас есть ещё Советы. Советы — плоть и кровь наша, где отбивались от петли рабства… Граждане, найдите возможность разъяснить ближайшему центру — Самаре, цель нашей борьбы. Товарищи интеллигенты, разъясните крестьянам их движение, направляйте его в нужное русло. Примыкайте к народу и помогите ему в трудном деле. Скажите себе: долой сиденье между стульев, долой третью позицию, ибо её уничтожит сама жизнь, и вы её не найдёте. Если постараетесь сыскать, забудьте тогда о „единой трудовой школе“. Не допускайте, чтобы вам кинули в упрёк мужички, спрашивая: „Где вы были и что мы от вас слышали?“ Товарищи! В это трудное время нет места равнодушию, приложим все усилия, чтобы найти путь к скорейшему и безболезненному разрешению создавшегося положения».

В отдельном обращении Долинин объяснил цели сопротивления красноармейцам:

«Товарищи братья красноармейцы!.. Мы, восставшие труженики, кормильцы всего населения России крестьяне, обращаемся к вам и заявляем, что мы восстали не против Советской Власти, но восстали против диктатуры, засилия коммунистов — тиранов и грабителей. Мы объявляем, что Советская Власть остаётся на местах. Советы не уничтожаются, но в Советах должны быть выборные от населения лица, известные народу данной местности. Мы ни на шаг не отступаем от Конституции РСФСР и руководствуемся ею. Призываем вас, братья красноармейцы, примкнуть к нам, восставшим за справедливое дело…»

В эти же дни белые войска Александра Колчака направились в сторону Симбирска. Если бы повстанцы ударили в тыл Красной армии, это грозило бы обрушением всего Восточного фронта.

Число восставших превысило 100 тысяч человек. Однако необходимо понимать, что крестьяне не были единой армией. Повстанцы действовали отдельными отрядами по несколько тысяч человек, были слабо организованы и ещё хуже вооружены, имели всего несколько пулемётов и около тысячи винтовок. Некоторые сражались с охотничьими ружьями, остальные — холодным оружием. Нехватка офицеров, знавших военное дело, мешала действовать слаженно. Не обладал значительным талантом и сам Долинин.

Большевики, напротив, располагали всем необходимым. Подавлять восстание направили командующего 4‑й армией Михаила Фрунзе. Собрав войска за несколько дней, Фрунзе ударил по Ставрополю и после жестокого боя взял его 14 марта. Повстанцы упорно защищались — каждое село большевики брали штурмом. Но вилы и топоры нельзя противопоставить пулемётам и артиллерии.

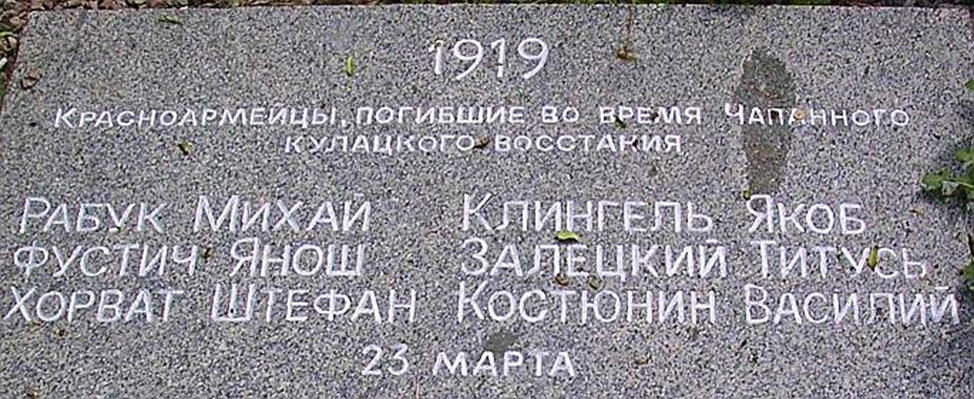

Местные, да и вообще русские красноармейцы, неоднократно переходили на сторону крестьян. Поэтому главную роль красное командование отвело бывшим австрийским пленным, которые не жалели бунтовщиков. Чтобы убедиться, насколько значительную роль в подавлении восстания сыграли австро-венгерские солдаты, достаточно посмотреть на плиты захоронений. Так, на одной из них из шести имён пятеро явно принадлежат бывшим пленникам.

17 марта потерпел поражение двухтысячный отряд повстанцев, после чего сопротивление распалось на отдельные очаги. Большинство лидеров восстания либо погибли в боях, либо попали в плен и тут же были расстреляны. Лишь Алексей Долинин смог вырваться из окружения и спрятаться в одном из сёл у родственников.

Репрессии

В местах, где Красная армия разбила мятежников, советская власть начала репрессии. 19 марта Фрунзе докладывал начальству:

«При подавлении восстания убито, пока по неполным сведениям, не менее тысячи человек. Кроме того, расстреляно свыше 600 главарей и кулаков. Село Усинское, в котором восставшими сначала был истреблён наш отряд в 110 человек, сожжено совершенно».

Окончательно большевики подавили бунт в начале апреля. Всех подозреваемых участников ждали тюрьмы и расстрелы, часто их массово топили в прорубях. О подобных случаях в Ставрополе писал в дневнике очевидец, отставной юрист Александр Васильевич Жиркевич:

«…Там большевики нахватали до тысячи человек, якобы виновных в контрреволюции, но, в сущности, ни в чём не повинных мирных граждан. Расстрел показался слишком слабым наказанием. Придумали утопить в реке. Повырубили проруби и решили туда спустить эту тысячу несчастных, о чём им и было объявлено. Среди них нашёлся мужественный священник. Он старался поднять упавший было дух приговорённых к мучительной смерти узников, доказывая им, что смерть для них должна быть радостной, так как они гибнут невинно, причастил их, исповедовал. Религиозное воодушевление дошло до того, что узники сами отслужили с ним по себе панихиду, пели священные песнопения и вообще по-христиански приготовились к смерти. Их действительно свели к проруби и утопили, причём топили в одной проруби до тех пор, пока она не наполнялась, а затем переходили к другой».

Точное количество погибших в боях в ходе восстания и во время массовых казней до сих пор неизвестно. Репрессии продолжались около месяца.

Судьба Долинина

Найти лидера сопротивления Алексея Долинина чекисты не смогли. Сначала он скрывался у родственников, а потом изменил внешность и вернулся в Ягодное.

Спустя какое-то время Долинин встретил старого друга, служившего в Красной армии и прибывшего домой в отпуск. Возвращаться в армию тот не хотел, поэтому предложил Алексею свои документы. Бывший лидер восстания отправился на фронт под именем друга и участвовал в боях с деникинцами, по некоторым данным, даже попал в плен.

Вернувшись, Долинин отправился на польский фронт, где его ранили. В тяжёлом состоянии он признался, что возглавлял Чапанное восстание. Алексей Долинин получил амнистию и после Гражданской войны вернулся в родное село.

Амнистия 1920 года не спасла Долинина от будущих репрессий. В 1930 году его арестовали и приговорили к десяти годам лагерей. Отсидев весь срок, Алексей Долинин вернулся в родное село, где прожил до самой смерти в 1951 году.

Читайте также «Тамбовское восстание: последняя русская крестьянская война».